学分绩点制下学优生的策略主义行动及生成逻辑

2024-07-12黄亚苹张洋磊王曦影

黄亚苹 张洋磊 王曦影

【摘 要】 学分绩点制作为国际通行的评价学生学习质和量的评价制度,与本科生学业晋升和职业发展紧密关联。本研究借鉴布迪厄场域理论,以“双一流”建设高校H大学为例,从学生视角出发,探究学分绩点制下学优生的策略主义行动及其生成逻辑。“先发制人”与“奋起直追”的两类学优生在先后洞察大学场域游戏规则的基础上,分别采取防御策略和突围策略,在学习过程中实践“数字游戏”“变轨游戏”“关系游戏”等策略主义行动,生成保研流动的默会规则。研究发现,量化学生评价在科学、客观的外衣下成为大学场域运行的主导逻辑,平均学分绩点直接规定了个体在大学场域中占据的位置,学优生在地位获得竞争中承认评价中的符号权力,甚至在重视教育的文化期待下再生产保研“向上流动”“本校保底”“逆向读研”的教育流动话语。在创新人才培养目标下,大学需要明确学分绩点制的实践限度,警惕量化学生评价的选拔功能过度膨胀,及其对教育功能和人的创造性发展的挤压。

【关键词】 学分绩点制;学优生;策略主义行动;学生评价

【中图分类号】 G642 【文章编号】 1003-8418(2024)06-0058-09

【文献标识码】 A 【DOI】 10.13236/j.cnki.jshe.2024.06.008

【作者简介】 黄亚苹(1997—),女,湖北恩施人,北京师范大学教育学部教育基本理论研究院博士生;张洋磊(1986—),男,河南临颍人,华中科技大学教育科学研究院副教授、博士生导师;王曦影(1974—),女,江苏淮安人,北京师范大学教育学部教育基本理论研究院教授、博士生导师(通讯作者)。

一、升学竞赛:研究型大学本科生发展困境

文凭是教育的符号象征物,当越来越多的人拥有某一层级的教育文凭时,该文凭的价值就随之降低[1]。随着过去二十年的不断扩招,我国高等教育本专科教育招生人数从1999年的159.68万人,增长到2023年的1042.22万人(其中普通本科招生478.16万人)[2]。截至2023年,各种形式的高等教育在学总人数达4763.19万人,高等教育毛入学率为60.2%[3]。高等教育稳步进入普及化阶段,文凭贬值效应更加凸显,本科生从20世纪80、90年代的“天之骄子”沦落到当下“毕业即失业”的境况。对身处文凭系统中的个体而言,面对文凭通胀和学历贬值,最好的应对显得有些吊诡——迎难而上,获得更多的教育和更高的学位[4]。

随着本科学历贬值,本科毕业生选择继续在国内外读研的比例持续攀升。《2023年中国本科生就业报告》调查显示,2022届本科毕业生国内外读研和准备考研率达28.2%,“双一流”建设高校的本科毕业生读研和考研率更是高达46.7%。自2018年以来,“双一流”建设高校本科毕业生国内外读研率保持在30%以上,2022年达到41%,五年来读研率上升7%[5]。自2019年新冠疫情暴发以来,本科生出国留学增速放缓[6],国内保研和考研成为本科毕业生升学的主要赛道。近年来,国内“双一流”高校保研率持续攀升,在研究生招生名额既定的情况下,保研率上升对考研升学空间造成挤压。即便如此,考研热情仍在持续增长,进一步加剧考研升学难度,2022年全国硕士研究生报考人数达475万人[7],超过5%的本科毕业生选择不工作专心考研也成为一种新的社会现象。随着考研升学的竞争性与风险性不断加剧,保研升学成为本科生升学的首要选择。

本科生为了保研升学以绩点为轴心安排学习生活,导致“绩点为王”的现象[8]。国际通行的“以平均学分绩点来评估学生学习质和量”的学分绩点制成为学界关注的焦点[9]。在教学管理过程中,学分绩点是对“一个学期或某个阶段学生成绩的综合量化指标”[10];在保研推免中,平均学分绩点成为衡量学生能否享有保研资格的关键指标。本科生为了获得保研升学资格,不得不在本科学习过程中展开激烈的绩点竞争。在学分绩点制下,很多高校制订政策规定学生考试成绩需呈正态分布,体现出对学生的甄选与区别,加剧了学生之间的竞争,也使得学生更加关注绩点和排名,并强化外部学习动机[11]。在正态分布和绩点评分叠加的考评权力下,本科生运用策略性思维洞察考评标准背后的制度逻辑,在经营、规划自己的基础上引导甚至主导评价标准[12]。学生在学习中表现出过度竞争的“内卷”生态,导致本科生的学习变成一种假性学习[13],具体表现为运用策略性思维理性地权衡目标与行动、投入与产出的关系[14],利用规则提高分数、规避风险并放弃有挑战和难度的课程与实践[15]。

“绩点为王”的学习生态对创新人才培养提出挑战。教育的内容越来越不重要,学习成果由学分和平均绩点来表征[16]。绩点竞赛的胜出者成功保研,但在问题解决能力、批判性思维等方面存在不足[17],其行动中潜藏着回避探险、害怕失败的“竞次”风险,也导致学习效果与人才培养隐忧[18]。为了改善本科生恶性绩点竞争生态,2023年11月北京大学生命科学学院决定放弃绩点、实行“等级制”的试点改革[19]。改革试点表明高校意识到GPA评价的弊端,但在保研升学过程中GPA仍然是学生选拔的关键指标。厘清“绩点为王”学习生态的生成过程有助于深化认识绩点评价的问题症结和高等教育普及化阶段本科人才培养的困境。基于此,本研究选取“双一流”建设高校H大学作为研究个案,聚焦研究型大学中的学优生,借鉴布迪厄场域理论,考察他们如何洞悉大学场域内绩点游戏规则,他们在洞悉规则的基础上如何采取行动,他们行动背后的逻辑是什么。

二、资源与斗争:大学场域、权力与行动者策略

布迪厄致力于超越“结构/行动者”的传统二分,强调行动者具有改变场域力量结构的主动性,但他们的主动行为也受场域结构的约束[20]。“场域”是“在各种位置之间存在的客观关系的网络”[21],在区分原则下,个体在场域中的地位由他们所掌握的资本总量和资本类型决定[22]。布迪厄将场域和游戏进行类比,一个场域的运作必须同时有游戏规则和随时准备投入游戏的人[23]。场域是一种“为了控制有价值的资源而进行斗争的领域”,每个场域都有主导性运行规则,游戏者在进入一个场域时需要心照不宣地接受游戏规则,并根据他们在场域中的地位展开位置争夺游戏[24]。游戏者采取的策略取决于个体所处的位置及其拥有的资源[25],已经确立有利地位的行动者倾向于采取保守策略,而新来者倾向于采取颠覆策略[26]。在位置争夺中,游戏者对资源占有的差距生成权力关系,占有资源的游戏者享有权力[27]。在场域运作中,权力很少以直接、暴力的形式呈现,而是以符号权力的方式呈现[28]。符号权力是一种不可见的权力,通过区分原则所建构评价体系将个体与群体之间的等级安排加以合理化[29]。符号权力只有被游戏者承认(布迪厄称为“误识”)才发挥功效[30]。总体上,场域的游戏规则、符号权力制造的承认和行动者的信念有助于维持社会秩序[31]。

大学场域同样是充满斗争的游戏场。进入大学的本科生要遵守场域的游戏规则。学分绩点制作为学生评价制度,通过区分原则享有符号权力。绩点作为大学场域内可以换取其他筹码的通货,成为学生争夺的资源[32][33]。本科生通过“策略性学习”争夺资源以确证自身在大学场域中的位置。“策略性学习”表明学生学习的主要目的是获得好成绩[34],具体指学生通过理性计算的方式规划学习过程的实践。在学习动机上,他们呈现功利化倾向,为奖学金、保研升学等外在目的所驱动,缺少内在学习动力和欲望[35];在课程选择上,发展了工具理性主导的选课技艺,考虑课程投入与产出的“性价比”[36],最终偏离学习本质,在“唯分数”取向下成绩是终极追求目标[37]。已有研究从外部视角凸显“策略性学习”的功利主义倾向,而从学生主体视角出发,这是一种被本科生赋予意义的策略主义行动,他们在学习过程中主动采取既包括合理合法的策略,又包括不讲原则、缺乏合理性的策略[38]。另外,已有关于本科生“策略性学习”的研究多将他们视作一个整体,忽视了场域区分原则下处在不同位置的学生所采取的差异化策略[39]。

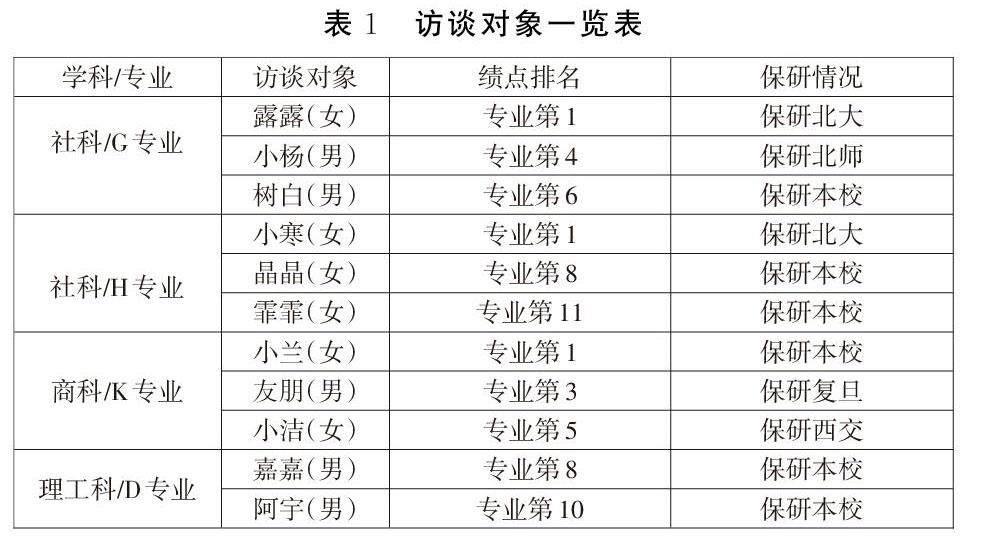

本研究借鉴布迪厄场域游戏理论,以“双一流”建设高校H大学为研究个案,关注学分绩点制下成功保研的学优生在洞察大学场域游戏规则的基础上采取的策略主义行动,分析行动背后的深层逻辑。学生保研资格主要由平均学分绩点确定,2022届毕业生的保研资格由90%的平均绩点和10%的综合加分成绩排名确定,学校平均保研率为25%。本研究选取的11名学优生都是在绩点保研制度下胜出的大四学生。运用半结构访谈法,在抽样过程中遵循目的性抽样最大差异原则和信息饱和原则,我们共访谈了来自3个学院、4个专业11名成功保研的学生(见表1)。访谈内容围绕本科期间学习生活、人际交往、个人收获、未来发展等主题展开,并针对关键事件就个人想法进行追问。在分析访谈资料时,采用类属分析与情境分析相结合的办法,“将资料放置于研究现象所处的自然情景中,按照故事发生的时序对有关事件和人物进行描述性分析”[40]。

三、“先发制人”或“奋起直追”:

学优生策略主义行动的运作图景

(一)学分绩点制显性与隐性游戏规则

中国高校学生选拔主要是通过开放的高考竞争模式进行[41]。高考分数是学生进入各层各类大学的“入场券”,由此也拉开了绩点游戏的序幕[42]。本科生需要遵守大学场域内学分绩点制的游戏规则,并重新被定义与分层。学分绩点制是大学进行学生管理和评价的主导性制度,其显性规则由本科生学籍管理、考试评价等文本规定,涉及学分和绩点的生成、计算与转化方式等。平均学分绩点的计算方式取自统计学中对加权平均值的计算方法,在平均标准的基础上通过权重区分课程之间的相对重要性。权重是针对某一指标的相对概念,并反映出特定指标在整体评价中的相对重要性。

在显性规则之外还存在基于实践的隐性游戏规则,学分绩点制的隐性规则体现为:第一,绩点和保研直接相关,进而与个人选择和发展机会关联;第二,绩点作为高校场域的通用“货币”,能换取荣誉称号、奖学金等符号和资源。其背后蕴含了“鞭策学习”“鉴别卓越”和“鉴定学生成就水平”等理论假设[43]。本科生在进入场域时,对场域规则、自身位置和其他行动者的态度不是全知全能的[44],以掌握游戏规则的先后和绩点排名为参照,学优生大致可以分为两种类型:一种是“先发制人”型学优生,大一就掌握绩点规则并为获得高绩点而努力,且本科四年的绩点排名保持在专业前25%;另一种是“奋起直追”型学优生,这部分学生一开始不了解绩点规则且绩点排名靠后,通过追赶课程绩点才进入专业前25%,最终保研“上岸”。

(二)“先发制人”型“抢跑”与防御策略

嘉嘉的父母都是研究型大学的教师。嘉嘉还未迈入大学的门,父母就帮他明确保研是未来发展的第一目标。“我妈在招办工作,负责研究生招生,她说过考研风险很大,让我好好抓绩点……我就属于那种在大家懵懵懂懂的时候就先跑了的人。”家庭所拥有的文化与社会资本有助于本科生较早习得隐性游戏规则。提前获知绩点竞争规则的学生往往能在起跑线上“先发制人”,这也成为后续竞争中的先发优势。小兰学习经管专业,她一开始就听取了学长学姐“努力学习”的建议,“学长学姐说,大一是拉开差距的阶段,后来大家都起来了,就拉不开差距了,然后我就很努力”。基于地缘的学缘关系也有助于本科生洞悉学分绩点制的隐性规则,建构其“先发制人”的学优生身份。“先发制人”型学优生在刚入学时采取“抢跑”策略,也在之后的学习中采取警惕“后来者”与守护“位置”的“防御策略”,而“数字游戏”和“关系游戏”是具体的防御策略。

“数字游戏”是一种通过做大体量、精算分数的方式进行绩点角逐的策略,体现了学优生在学业竞争中“田忌赛马”式“排兵布阵”的能力。小寒专业绩点排名第一,回顾本科4年的学习历程,她表示“我们年级在学院是出了名的‘卷王之王,但绝大多数人都是被裹挟的。我不知道谁是最卷的那个人,但你不做就不行,你不加点字数、文献,就显得你不认真。哪怕老师的原意不是这样,我们也会这样去揣测,因为担心出问题,绩点是我们想要的东西”。“被裹挟”表明“先发制人”型学优生为确保万无一失,有意或无意地成为数字游戏的始作俑者。人文社科多以论文、课程汇报等具有主观性的形式考察学习效果,而理工科学生的课程绩点由客观考试成绩决定。作为工科生的嘉嘉说道:“我们刷绩点就是做课后习题、记笔记,把这些理解到精通就可以考高分……在这之外我会研究保研加分条例,看哪些能加分,要冲一冲保研加分。”“先发制人”型学优生的防御策略不仅体现在课程学习中,而且向课外活动渗透。小寒即使绩点成绩第一,也不得不卷入课外加分竞赛中,“大家对加分都很清楚,像计算机三级、英语口语都可以加分,大家基本有”。在“数字游戏”中,“为了分数而分数”使得教育成了一种自我证明,即用外在标准和别人的逻辑来证明自己的存在[45],这也引发了学生的过度自我监控[46],自我证明和自我实现背后隐藏着自我暴力[47]。

“先发制人”型学优生也会利用关系游戏维护“好学生”形象。小寒表示“我会强迫自己在课堂上刷脸……通过刷脸,老师不一定能把名字和你的脸对上号,但如果你再多去问问题,老师是能认识你的,这对老师打分有一些影响”。“刷脸”通过坐前排、课堂参与及师生互动实现,这有利于维护“先发制人”型学优生的“学霸”形象,也会增加获得高课程绩点的可能性。小寒进一步总结:“如果老师给分很均匀,课堂参与和主动提问会少很多,因为这对绩点没有影响。如果老师给分遵守正态分布,大家问问题甚至私下找老师交流的次数会多很多,知道还有努力空间。”师生交往中存在学生对老师偏好的“信息差”,学优生通过试探、打探等方式来弥补信息不对称,进而做出行动选择。

(三)“奋起直追”型突围策略

大学场域内的运行规则难以被普通家庭悉知,学习社科类专业的小杨在“失败的教训”中逐渐了解绩点评价的游戏规则,并通过“奋起直追”才跻身“学优生”行列。在大二评奖学金时,小杨切身体会到绩点的“效力”,“奖学金申请都要前50%,而我排名60%往后。我花了很大心血才让成绩慢慢上来……大家的绩点排名基本在前两年就定了基调,后面想反超要付出比别人多数倍的汗水”。GPA主导的结果性评价过于强调“分数与排名”,甚至象征并控制了学生的未来[48],“奋起直追”型学优生为超越“先发制人”型学优生,不仅延续关系游戏,而且会强化“数字游戏”,甚至拓展“变轨”游戏。

“奋起直追”型学优生的“数字游戏”是“先发制人”型学优生的加强版,他们往往通过精算选课量以实现“弯道超车”。学习社科类专业的晶晶在绩点竞争中不断被同学“反超”,她表示:“越到后面竞争越激烈,有人计算每门课得拿多少分、均分达到多少才能把前一个人超了。加权就是这个逻辑,而他们就以这个为目的。”绩点的逻辑是算数逻辑,也是工具理性逻辑,学优生在选修课中通过控制权重与课程“水分”来寻求阶段性优势[49]。“奋起直追”型学优生甚至要把课外保研加分成绩放大到极限。作为工科生的阿宇表示:“我大二结束才慢慢把绩点追上去,大三一年把保研加分能拿的都拿下,数学大赛、美赛,计算机四级该考都去考。”晶晶则坦白:“别人考计算机三级,那我就考四级,也能多加0.5分。”

“变轨”游戏是“奋起直追”型学优生掌握绩点和保研的游戏规则后,通过改变竞争对手来获得自身相对优势的策略。H大学不强制要求但提倡课程成绩呈正态分布,规定一门课的优秀率不超过25%,老师在成绩调控上有一定的自由裁量权。在“正态分布”原则下,“优秀率”的分母是选同一门课的人,分子的最大数额被规定,学生能否进入“优秀”区间受群体竞争力的影响。大三是决定绩点竞赛结果的冲刺阶段,当晶晶认识到自己处在保研危险地带时,果断采取“变轨”竞争策略。“我们专业的课很难,大家都很拼,而我很危险。大三我甚至不和同专业的人选一样的课。我选了学院另一个专业的两门课,其中1门是导师的课……跨专业选的课都是98分、99分,绩点马上就上来了”。跨专业选课因信息不对称而存在一定风险,而“短距离—熟人关系”跨选课程的策略能有效降低风险。课程选择中的“变轨”游戏意味着改变绩点竞争的参照对手,寻找相对弱势的对手来凸显自身的相对优势。与课程选择“变轨”逻辑相似,学优生中也在“专业”变轨中提升绩点排名以获得保研资格。H大学自2017年实行学科大类招生改革,大一结束后再进行专业分流。小杨和朋友的专业分属社科和商科,他们在专业分流时都选择放弃绩点竞争激烈的专业,在竞争不那么激烈的专业拿到保研资格后,重新回到竞争激烈的专业读研。在高校改革过程中,学优生利用制度“缝隙”,探索并实践“变轨”游戏,但这一游戏具有偶然性与不可持续性。

本科生逐步洞察大学场域的游戏规则,“先发制人”和“奋起直追”的学优生都以成为保研终胜者为目标。“先发制人”的学优生有先在优势,却也面临“奋起直追”者的挑战,双方在“带节奏”与“卷入”之间转换。对此,德雷谢维奇指出大学的竞争游戏以个体化的“资质至上”为最终信条,而多重光环与竞争筹码的暗面是“害怕失败”的胆怯[50],他们在对外保研中强化了“只许成功,不许失败”的教育流动话语。

(四)绩点竞争“胜利者”的教育流动规则

“先发制人”和“奋起直追”型学优生保研成为绩点竞争的阶段性胜利者后,又将开启新的外场保研竞赛。大学排名以可视化的数据形式赋予学校以象征性价值[51],大学的声望决定其准入门槛的高低,学生也从大学的象征价值中强化身份认同。学优生基于大学排名形成了保研流动的默会规则:专业绩点排名越靠前,向上流动空间越大,保研学校理应更好,而本校保研是保底选择,向下保研被视为“逆向读研”。学习商科的小洁错过了很多学校的暑期夏令营,加上本校研究生招生名额收紧,她最后不得不到一所位于西部地区的“985”学校读研,她表示“我一开始觉得‘985(学校)毕业,你(读研)还是得读个‘985,人生不能往后退……”在学校和学科排名体系下,如果研究生就读学校及专业的排名不如本科学校,往往形成“逆向读研”的主观感受,在“人生后退”的认知下学优生面临自我认同困境与心理压力[52]。

小寒则随着绩点排名的变化不断调整保研目标学校。“我一开始的目标是要读研,上本校的研究生都可以,后来绩点到第五,我觉得要上中山大学,再后来成专业第一了,我就试了复旦和南京大学,拿到这两个学校的offer了,我觉得还得再往前走,最后(保研)过了北大。”小寒在保研过程中实现了社会期待的教育流动目标,也符合默会的流动规则,只能向上、不断向上。因为通知录取和确认录取的时间都非常短,小寒常常纠结于到手的offer和更高的未知未来的比较之中,选择放弃也需要超人的勇气。“准备夏令营很痛苦,还不能跟人说自己的焦虑……我是专业第一,我们专业的同学都不是我的竞争对手,但他们还是会有一些小动作和小心思……”虚报、瞒报甚至是谎报参加夏令营真实情况的“小动作”是学优生在对外保研中常见的策略。从个人利益出发,同专业的学优生在对外保研时处于竞争非合作状态,而“优中求优”者的“焦虑”也会被视为一种“凡尔赛”。

四、评价权力:学优生策略主义行动的生成逻辑

学优生在大学场域里需要遵守相应的游戏规则,并根据自身所处的位置采取策略来维护或争取位置。在位置争夺中,学优生的策略主义行动既受场域内规则影响,体现出场域内基于评价体系区分原则的权力运作过程;又受整个社会文化规范和运作逻辑的影响。

(一)绩效型社会评价权力的生成

大学是文化资本占主导的、相对独立的场域,但其内在结构与运行也受其他场域逻辑的影响[53]。20世纪80年代兴起的新公共管理主义推动了效率、竞争和问责等价值观念的流行,政府和金融领域首先引入市场竞争机制,强调考核和绩效责任,追求效率和效能,现代政府被描述为“竞争型政府”,而我们也生活在“绩效型社会”(performativity society)[54]。外部兴起的以绩效为核心、以精细的量化考核为杠杆、以奖励和惩罚为手段的绩效主义逐渐向大学场域转移[55]。量化评价基于自身的通约能力和规训能力逐渐在大学场域获得合法性与权威[56]。量化评价的通约能力表现为将“质量转化为差异、将差异转化为数值”,进而使人们能快速地掌握,为理性决策提供参考依据[57]。在学生评价过程中,国际通用的绩点评价设置了“A-F”字母评分系统,字母代表着预先确定的质量点数[58]。学分绩点制是基于数字计算和排名的量化评价模式,在以数字等级符号为核心的评价实践中,字母或数字符号对学习过程进行通约,将异质的学习效果和个体特性进行量化、评级和分等,学习被降格到次要位置,数字符号被上升为一种不可动摇的实体[59]。

现代社会是崇尚理性和绩效的社会,大学场域中GPA主导的量化评价正好满足了人们对客观性、科学性和标准化的追求,进而具有了合法性。跑赢绩点制度成功保送北大的小寒表示:“我信任老师以及不同老师给的成绩,我不信任具体的个人。我不能接受任何一个人来决定我能不能保研以及我要去哪里,但如果是成绩说了算就很好。所以我非常赞成绩点,或者说我才是和它处于共谋状态的。”评价的权力源于被评价者的承认,绩点和排名等通约机制将个体学习中质的差异转化为量的差异,这减少了主观臆断性,具有“分数面前人人平等”的公平性,获得了普遍的信任与认可。绩点评价成为一种权力也产生于对被评价者自主性的干预,即对行动者目标和实现目标的手段的干预[60]。“先发制人”型学优生一开始就参照绩点评价规则设定目标,并采取符合绩点分布规则的策略;而“奋起直追”型学优生意识到目标设定、学习方式与绩点评价存在偏差时,往往根据评价规则重塑目标,为获得优质位置、适应规则而采取突围策略。

(二)评价权力下的地位获得机制

个体在大学场域中的位置本该由占有的资本总量和资本类型决定,但在量化评价主导大学场域运行逻辑的情况下,学生的位置直接由量化评价结果——平均学分绩点规定,而非由学生实际掌握的文化资本确定。因此,绩点成为学优生竞争的稀缺资源,资源是一种客观存在,而竞争是实现资源流动、建立关系结构的重要方式。嘉嘉形象地将绩点竞争和“分蛋糕”进行类比,“绩点和保研就像做蛋糕,蛋糕只有那么大,分蛋糕的人在增多,我们为了多得就只能从别人那里抢走蛋糕。同样,我们都知道保研名额只有那么多,我也只有从别人那不断抢夺资源、不断竞争”。评价权力是一种隐形的权力,在对学生进行分类与排名中也制造赢家和输家,强化学生之间的竞争乃至博弈关系。

绩点竞争的结果是胜利者获得资源和机会,而失败者失去机会,绩点评价建构起赢家认同[61],在保研竞争和升学流动中产生“赢家通吃”的意外后果。学优生在竞争和评价体系中不断确证自身的位置,并成为自我认同的来源,追求绩点的符号价值与追求自身在高校中的位置认同具有同构性。为了避免沦为输家,处在不同位置的学优生既要臣服于既有的游戏规则,又要不断采取新的策略来进行位置防御和突围。“先发制人”和“奋起直追”型学优生在了解绩点的符号价值后,所采取的防御和突围策略是对自身在大学场域中位置的维护和争夺。另外,大学场域内的分类与排序也会受到经济、政治等其他场域逻辑的影响。文凭是由大学颁发的制度性文化资本,柯林斯指出文凭是进行社会交换的凭证,成为职业获得的准入证[62]。随着大学持续扩招,文凭在升学和就业市场中不再占据绝对优势,本科期间获得的平均学分绩点不仅是本科生在大学场域中确定位置的资源,而且越来越成为升学和就业市场人才选拔过程中衡量个人能力的补充性评价指标。这表明绩点竞争的结果产生溢出效应,成为个人长远发展和地位获得的“敲门砖”与参照指标。

(三)保研流动规则的社会文化机制

学优生在对外保研中建构的保研流动规则既体现了绩效社会量化评价向大学领域的渗透,又体现出社会文化期待的影响。大学排名是量化评价渗透到各个领域的具体体现。大学排名以“结果的可计算性”为基础,并由以专业知识为支撑的专家系统建构。经过专业化操作程式进行抽象化处理后,大学被放置在“依照一定技术逻辑所建构的抽象系统的相应位置上”[63],并成为社会信任的重要基础。学优生在对外保研中形成的“向上流动”“本校保底”的流动话语源于对大学排名和专家系统的信任。“逆向读研”意味着即使学历等级在提升,但读研学校在大学排名中的位次在下降,学优生以此为标准将会产生一种主观与客观共同作用下的“学历倒退”认知。

学优生的策略主义行动也受社会文化期待的影响。中国传统文化中“学而优则仕”的思想产生了当代学历主义价值观,由此衍生出的“攀比文化”广泛存在于评价实践中,也引发学优生的过度焦虑,甚至导致行为失范[64]。本科生在“万般皆下品,唯有读书高”和“人往高处走”的文化氛围下也形成重视教育的惯习。“读书”的目的是获取“功名”,是实现向上流动的手段。文化期待和量化评价共同强化学习过程中的工具理性思维,正如学习竞争中的策略主义行动一开始只是少数“卷王”采取的“灰色”手段,运用“策略”往往带来一种“耻感”体验,“耻感”以一种否定性的方式表达教育中的内在规定性,为学习中的“善”提供了尺度[65]。在竞争压力下,少数人的策略主义行动形成示范效应,“我一开始不在乎绩点的逻辑……后面我也会卷,既然你们都用一些小手段,那我为什么要这样佛呢?”(晶晶)学优生的策略主义行动不再是具有否定性的“耻感”体验,而是被赋予了新的意义解释——大家都在使用的“小伎俩”,策略主义行动成为学优生保研流动的手段,也成为学生群体新建构的惯习。

五、结论与讨论

本研究以学优生为切入点聚焦于研究型大学本科生教育中的学生评价。绩效型社会量化考评规则向大学场域的渗透,导致以精细的量化考核为杠杆的绩效评价成为大学场域中的主导性规则,并在学习场域中演化为绩点游戏规则。学优生洞悉绩点游戏规则的时间有先后,“先发制人”型学优生率先洞察游戏规则,在“抢跑”的基础上采取以“数字游戏”“关系游戏”为代表的防御策略,在“起跑线上”落后的“奋起直追”型学优生则实践突围策略。学优生出于对客观、科学和公正的追求而认可绩点评价的权力。在评价权力的作用下,绩点和排名直接规定了学优生在大学场域中的位置及其在保研升学中的流动距离,而学优生出于地位获得和社会文化期待的考虑最终选择与量化评价合谋。

本研究的进一步启示在于:第一,绩效型社会量化考评发挥功效的关键是考评后的奖励与问责机制,突出了权力、利益的政治逻辑与经济逻辑。大学场域本应以育人的文化逻辑为核心,但难免会受绩效型社会运作逻辑的影响,因此学生评价改革的核心不在于改变学分绩点制的具体形式,而是要逐步将平均学分绩点和学生发展、机会获得等利益脱钩,然后再重新跟本科生学习质量评价挂钩,凸显大学育人的文化逻辑。第二,绩点符号意义的精细化表明大学文凭贬值的深化。在同等文凭的条件下,绩点成为人才选拔市场中的替代性筛选指标。对此,一方面需要明确绩点符号表征知识获得情况的本体性价值[66],引导评价对知识本身和学生成长的关注;另一方面,大学也要引导本科生树立多元发展目标,学习和探索多样化知识。第三,明确大学绩点竞争生态受社会经济发展形态的影响。在后疫情时代,本科生有强烈的规避风险、追求确定性和稳定性的心态,但在整体就业不景气的情况下,保研升学近年来成为本科生的首要选择,大学场域内绩点竞争愈发激烈。对此,需要稳定市场环境,加快形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”[67],为鼓励本科生就业和创业提供条件。

【参考文献】

[1][62](美)兰德尔·柯林斯.文凭社会:教育与分层的历史社会学[M].刘冉,译.北京:北京大学出版社,2018:62,220.

[2][3]教育部:2023年高等教育毛入学率超60%[EB/OL].(2024-03-02).http://baijiahao.baidu.com/s?id=1792368861042675675&wfr=spider&for=pc.

[4]王阳阳.文凭主义下教育的异化与批判——读兰德尔·柯林斯的《文凭社会:教育与分层的历史社会学》[J].清华社会学评论,2018(02):232-246.

[5]王伯庆,王丽.2023年中国本科生就业报告[M].北京:社会科学文献出版社,2023:9-11.

[6]中国教育在线.2022年中国学生出国留学趋势调查报告[R/OL].[2023-10-01].https://www.eol.cn/e_html/report/osr2022/content.shtml.

[7]中国教育在线.2022年全国研究生招生调查报告[R/OL]. [2023-06-20].https://www.eol.cn/e_ky/zt/report/2022/detail.html.

[8]徐菁菁.顶尖高校:绩点考核下的人生突围[EB/OL].(2020-09-11)[2022-09-20].https://www.lifeweek.com.cn/article/110945.

[9]吕晓芹.我国高校学分绩点制建构定位[J].高教探索,2017(06):51-55.

[10]祗新生,张君维,周振军.高校学分制教学管理的问题及对策[J].中国高教研究,2005(03):84-85.

[11]姚计海,张玥欣.考试成绩正态分布的误用及评价改进对策[J].中国考试,2023(07):76-83.

[12][14]刘云杉.拔尖的陷阱[J].高等教育研究,2021,42(11):1-17.

[13]苑津山,幸泰杞.“入局与破局”:高校学生内卷参与者的行为逻辑与身心自救[J].高教探索,2021(10):123-128.

[15]Pulfrey C, Buchs C, Butera F.Why Grades Engender Performance-Avoidance Goals: The Mediating Role of Autonomous Motivation[J]. Journal of Educational Psychology,2011, 103(03):683-700.

[16][42][50](美)威廉·德雷谢维奇.优秀的绵羊[M].林杰,译.北京:九州出版社,2021:11,12,17.

[17]牛新春.应试教育的印记:重点大学学生自主学习策略的实证案例研究[J].现代大学教育,2017,168(06):77-89+112.

[18][36][41][49]刘云杉.自由选择与制度选拔:大众高等教育时代的精英培养——基于北京大学的个案研究[J].北京大学教育评论,2017,15(04):38-74.

[19]中国教育在线.985大学,取消绩点[N/OL].(2023-12-19)[2023-12-30].https://kaoyan.eol.cn/nnews/202312/t20231219_2549722.shtml.

[20][44](英)迈克尔·格伦菲尔.布迪厄:关键概念[M].林云柯,译.重庆:重庆大学出版社,2018:67,67.

[21][25][27](法)皮埃尔·布迪厄,(美)华康德.反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:商务印书馆,2015:122,124,125.

[22][23][39]高宣扬.布迪厄的社会理论[M].上海:同济大学出版社,2004:137,139,137.

[24][26][29][31][53](美)戴维·斯沃茨.文化与权力:布尔迪厄的社会学[M].陶东风,译.上海:上海译文出版社,2012:142-143,144,100,146,148.

[28]傅敬民.布迪厄符号权力理论评介[J].上海大学学报(社会科学版),2010,17(06):104-117.

[30]章兴鸣.符号生产与社会秩序再生产——布迪厄符号权力理论的政治传播意蕴[J].湖北社会科学,2008(09):50-52.

[32][47]曹永国,张亚平.大学优绩主义的审思及超越[J].高等教育研究,2022,43(03):1-14.

[33][48]郭芳芳.大学中以GPA为主导的考试文化和以过程为主导的评价文化[J].江苏高教,2012(03):74-77.

[34][46]林小英,杨芊芊.过度的自我监控:评价制度对拔尖创新人才培养的影响[J].全球教育展望,2023,52(04):14-32.

[35](美)布雷恩·J.麦克维.日本高等教育的奇迹与反思[M].徐国兴,译.上海:华东师范大学出版社,2020:104-105.

[37]Beyaztas D I, Senemoglu N.Learning Approaches of Successful Students and Factors Affecting Their Learning Approaches[J]. Education and Science, 2015, 40(179) :193-216.

[38]黄亚苹.分层与竞争:学分绩点制下本科生的策略主义行动及后果研究[D].武汉:华中科技大学,2022.

[40]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:294.

[43](美)哈瑞·刘易斯.失去灵魂的卓越:哈佛是如何忘记教育宗旨的[M].侯定凯,译.上海:华东师范大学出版社,2012:107-111.

[45]项飚,吴琦.把自己作为方法——与项飚谈话[M].上海:上海文艺出版社,2020:230.

[51][63]钟秉林,陈昱泽.大学排名所隐喻的时代挑战与理性超越[J].大学教育科学,2023(05):4-13.

[52]蒲俊杰,陈若妍.逆向读研的“985”高校学生社会支持寻求——基于社交媒体使用的视角[J].青年研究,2023(05):33-44+95.

[54]Ball S J. Performativities and Fabrications in the Education Economy:Towards the Performative Society?[J].The Australian Educational Researcher,2000,27(02):1-23.

[55]杨小芳,贺武华.新管理主义对公共教育改革的影响及其反思[J].教育发展研究,2013,33(10):73-77.

[56]卢阳旭.同行评议和量化评价的制度化及悖论——基于评价社会学的视角[J].科学与社会,2023,13(02):39-50.

[57]林小英.量化通约机制下的反应性行动:县域学校校长的“事”和“理”[J].北京大学教育评论,2022,20(04):19-51+185.

[58]Soh K C. Grade Point Average:What's Wrong and What's the Alternative?[J]. Journal of Higher Education Policy and Management,2010,33(01):27-36.

[59]熊进.符号视域下大学学术评价之批判与变革[J].高教探索,2020(01):17-23.

[60][61]张乾友.在三维社会关系网络中理解评价性权力[J].南京社会科学,2018(03):76-84.

[64]石中英.回归教育本体——当前我国教育评价体系改革刍议[J].教育研究,2020,41(09):4-15.

[65]高兆明.耻感与存在[J].伦理学研究,2006(03):1-5.

[66]田贤鹏.从符号到知识:高校教师学术增值评价的困顿与进路[J].复旦教育论坛,2022,20(06):12-18.

[67]习近平.加快构建新发展格局 把握未来发展主动权[J].前进论坛,2023(07):15-16.

基金项目:湖北省教育科学规划2023年度重大招标课题“基础学科拔尖创新人才培养的路径和对策研究”(2023ZD008);国家社会科学基金重大委托项目“新兴青年群体的利益诉求与政治倾向研究——国家治理现代化视角下新兴青年群体的社会整合”(21@ZH025)。

Strategic Actions of High Achiever Students and the Generative Logic Under the GPA System

Huang Yaping,Zhang Yanglei,Wang Xiying

Abstract: The Grade Point Average (known as GPA) System, as an internationally recognized assessment system for evaluating the quality and quantity of student learning, is closely related to the personal development of undergraduate students. Drawing on Bourdieu' theory of "field", this study takes University H, a "double first-class" university, as an example to explore the strategic actions of high achiever students and the corresponding generative mechanisms under the GPA system from the students' perspectives. On the basis of insight into the rules of the GPA system, the students grouped as "pre-emptive" and "catch-up" adopt defensive strategies and breakout strategies respectively. They take strategic actions such as "number games", "derailment games" and "relationship games" in the learning process. High achiever students also establish the tacit rules in competing for recommended postgraduate programs. This study finds that quantitative evaluation has become the dominant principle in universities in the name of its scientific and objective characteristics. The GPA defines an individual's position in college and high achiever students recognize the symbolic power of quantitative evaluation through position competition. Under the cultural expectation of valuing education, they also reproduce the educational discourse of "getting into a university with a higher ranking" "staying in the same university" and "getting into a university with a lower ranking". A higher education system that aims to cultivate innovative talents needs to understand that the GPA system has a limited role in the talent selection, and it is necessary to avoid the excessive expansion of the selection function of quantitative evaluation, which may undermine the function of education and limit the creative development of students.

Key words: GPA system; high achiever students; strategic action; student assessment

(责任编辑 郑昕郁)