从“各行其是”到“同舟共济”:乡村情感治理的生成逻辑

2024-07-12曹静晖梁富欣

曹静晖 梁富欣

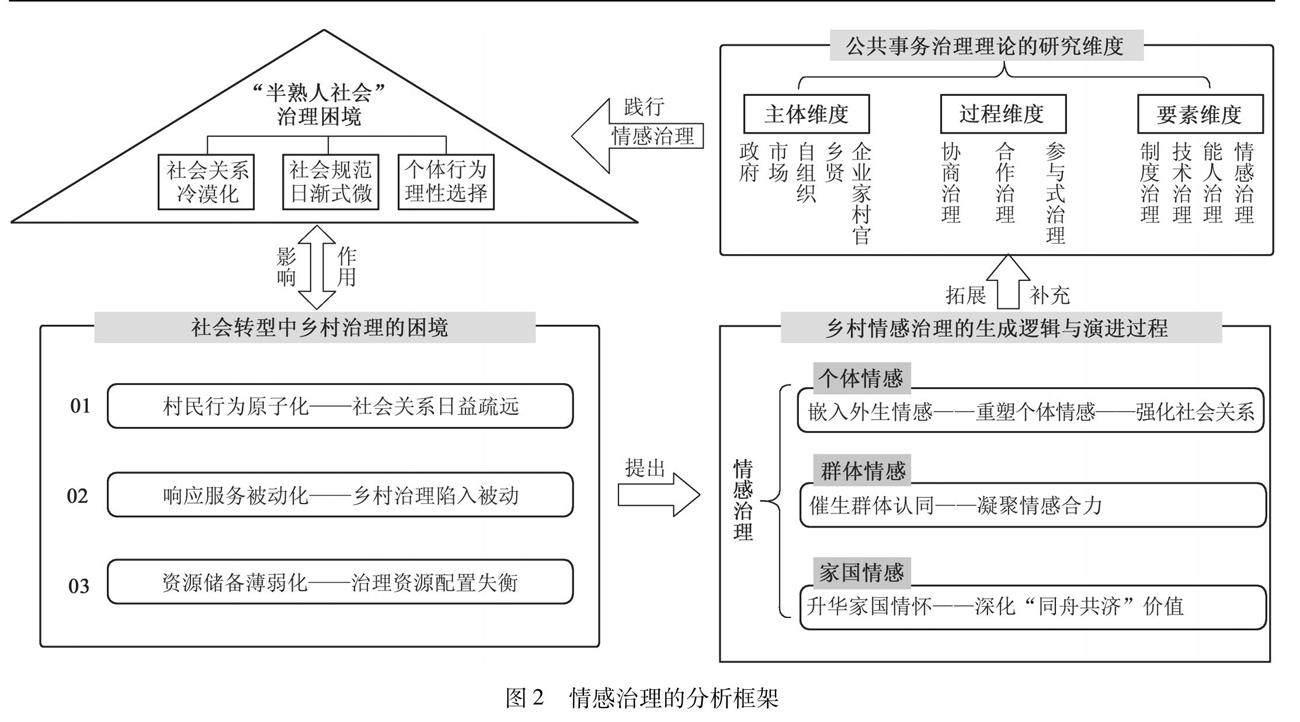

摘 要: 随着社会转型升级,乡村由“熟人社会”过渡为“半熟人社会”,村民异质性凸显,旧有情感规则生存的社会基础发生巨变,原有社会规范式微。在理性选择下,集体行动的生长空间被严重压缩。尤其面对转型中的风险,显著地表现为村民行为原子化、响应服务被动化与资源储备薄弱化,消解了乡村治理的效力。如何推动村民从“各行其是”转向“同舟共济”,打造面向现代化的乡村治理共同体,是实现基层治理能力现代化目标面临的重要课题。通过对M村的考察,构建情感治理的分析框架,分析情感治理如何作用于基层治理体系。研究发现,“情感嵌入—情感融合—情感输出”能有效重塑个体情感,改善邻里关系;在情感共鸣中催生群体认同,促成情感联盟,凝聚集体力量。在集体联盟的感召下,乡土情怀升华为家国情怀,打造乡村治理共同体。“个体情感—群体情感—家国情感”相辅相成、螺旋式地演进,推动基层治理有效转型。

关键词:社会转型;情感治理;情感嵌入;情感融合;情感输出

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:1009-055X(2024)03-0148-09

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2024.03.014

一、问题的提出

党的二十大报告指出,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,在中国式现代化的进程中完善社会治理体系,提升社会治理效能,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体[1]。乡村治理是社会治理体系的末梢,乡村能否实现善治,不仅关系广大村民生活安定有序是否得到保障,而且事关能否落实乡村振兴战略与打造乡村治理共同体。

20世纪90年代以来,随着经济发展和社会结构的深刻变迁,乡村发生了巨变。乡村由传统以血缘、宗族为纽带且具封闭性的“熟人社会”[2]145-160过渡为以地缘和业缘为纽带且具半开放性的“半熟人社会”[3],以宗族关系为特征的关系网络逐渐松解,村民间异质性凸显[4]。随着地方性共识的逐步丧失,乡村原有的社会规范难以约束村民行为,乡村内生秩序的消解加速,以“人情”“礼俗”为代表的内生性约束力量不断解构[5],村民们行为渐趋原子化[6]。同时,在工业化进程的加快和科技的加速进步下,各类风险越来越频繁地侵袭乡村[7]7-18,不断对社会转型中的乡村治理提出挑战。城乡经济发展的非均衡性使社会资本较少流入乡村[8],加剧乡村在经济、物质、人才资源等方面的匮乏。城乡二元结构与乡镇综合改革因素交替,消解了乡村的自治功能[9],乡村干部忙于完成各项“留痕”任务而无暇联结村民[10],乡村筹集资源能力不足,组织管理人员短缺,使其只能维持低度的有限治理,乡村治理的“脆弱性”凸显[4]。乡村治理面临着社会关系淡漠化、原有社会规范式微和个体行为理性选择的困境[11]2-30。个体行为原子化的逻辑在治理中占支配地位,集体行动的生长空间被严重压缩。乡村如何突破集体行动之困境,实现可持续的有效治理?这是一个重要的课题。

二、文献综述

围绕乡村治理的讨论由来已久。乡村治理大体上可分为制度治理、技术治理、能人治理、韧性治理等方式。一是以制度规范社会行为。“熟人社会”治理逻辑的失效呼唤着国家制度对乡村社会转型涌现的新问题作出回应。根据乡村社会形态的变化,摆脱乡村治理困境在于建构制度化的治理体制,以“一线治理”的制度协调联动政治逻辑与行政逻辑[12],并建立“一部两会”“一部两会”指以村民小组为基本单位,构建“党支部+户主会+理事会”的治理格局,形成党支部引领、户主会决议、理事会执行的工作机制。的协商自治制度[13]以规范乡村治理秩序。但面对繁重的治理任务,制度型支配关系易使村级组织产生消极迎合的行为倾向,造成“形式化”治理[14],同时也难以调动群众广泛参与。二是以科学技术管理社会行为,提倡以“技术治理”弥补制度单向性治理的供需错配缺陷。

技术赋能通过消除数据壁垒和行动障碍,促进被赋能者之间治理资源整合、治理流程优化,从而实现信息共通、资源共享[15]。

信息技术平台允许村民“虚拟在场”[16],以数字化的方式提高村民参与治理的积极性[17]。技术治理使得治理结构扁平化,但工具性的内在倾向却可能引发价值异化[18]。三是嵌入“第一书记”等人才资源协调社会行为。能人治理不仅凸显专业性,而且将知识、人脉、权威等多重资源嵌入乡村[19],实现基层社会与国家权力互信[20]、资源与利益的粘合[21-22],引导道德价值。但驻村干部任职的流动性增加了其嵌入乡村的难度,易出现“行动悬浮”的现象[23]。四是韧性治理。乡村在应对社会转型的风险时,易采取过激、非人格化的策略,导致治理的方向模糊甚至颠倒。

韧性治理能够在乡村治理受到冲击时激励村民集体行动,提高应对外界扰动冲击的韧性,从依赖外力转向自主应对,强化治理内生动力[24]。

因此,可加强政府、社会、公民以及环境的韧性建设[25],畅通从运动式应急向常态化治理的转换机制。

既有研究总体上为推动乡村治理提供了丰富的图景,试图将乡村治理置于理性化、技术化、规范化的层面讨论,对实现乡村治理现代化具有启发作用。然而,乡村治理成效是现有制度规范、数字化赋能、治理专业性及公共意志等多重因素共同作用的结果,单纯沿用某种治理方式都不可能实现持续的有效治理。这也是有的地方沿用上述治理方式,一味强调制度规范、技术理性但仍出现“治理无效”现象的原因。实现乡村治理的可持续性之道在于保持村民在治理中的主体性地位并维系其对治理的积极情感。尤其面对社会转型的风险时,不可忽视村民对乡村治理的情感变化,而应弥合不同主体间的情感缝隙,避免因“去人格化”的动员方式造成“各行其是”的乱象。目前,虽然已有学者关注到情感对推动乡村治理的催化作用,提出“以情治情”化解社会矛盾[26],协调社会利益,但遗憾的是,这些研究较少阐释情感治理在社会转型中是如何推动乡村可持续性有效治理的。本文通过对佛山市顺德区容桂街道M村进行参与式观察,与当地农业与社会工作局、村委会等人员进行深度访谈,并收集该村治理的工作报告、新闻报道、相关书籍音频等内容,探究乡村情感治理的生成逻辑,以期为持续提升乡村治理效能,应对乡村治理风险提供新的思路。

三、分析框架与案例

(一)情感治理的分析框架

情感治理有助于维系干群间的良性互动关系,推动村民从“各行其是”转向“同舟共济”,是实现基层治理转型的重要动力。情感治理之所以能够成为推动乡村治理的重要驱动力,是因为它根植于中国乡村的历史基因与社会价值。乡村治理实际上是政治与社会的一种互动过程,其发展应与乡村所处的社会形态相匹配。“半熟人社会”形态是传统乡村要素发生改变的过渡性结果,国家规则或市场规则并没有完全取代“熟人社会”的情愫,村民们依然隐性地保留着对和谐互助邻里关系的内生情感[6]。这种内生情感指乡村共同体成员之间因共同居住、共同生活而形成的认同感和归属感,村民自主发挥自身价值以维持共同体内互惠共荣的情感[27]。内生情感根植于文化、社会、历史等,是维持社会群体自觉开展集体行动的持续性力量。但因旧有情感规则生存的社会基础发生巨变,这种内生情感也随之慢慢发生变化,使乡村难以调动村民自主参与乡村公共事务治理,表现为消极式、被动式与滞后式的反应,难以适应社会转型的风险变局。相较于内生情感,外生情感是由外界注入的情感,主要指基层行政人员、乡村社会服务人员等主体在服务村民或与村民互动过程中所产生的认同感和向心力[28]。外生情感的注入能够有效回应村民的情感需求,促使村民形成较强的群体意识,对集体行动产生心理认同感,提高其参与乡村治理的积极性。

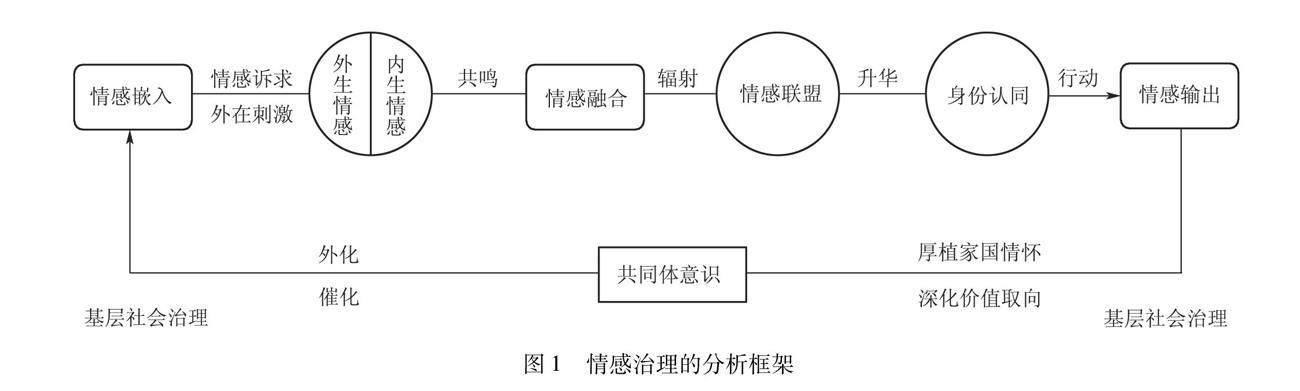

通过嵌入外生情感,以外生情感内化来促进内在情感的再生,引导村民将内生情感与外生情感有机融合[29],实现新的“情感输出”,形成适应新的社会形态的情感规则,突破乡村集体行动之困境,构建起乡村治理共同体。结合已有理论研究和实践考察,本文构建“情感嵌入—情感融合—情感输出”的情感治理分析框架,如图1所示,提炼情感治理经历“个体情感—群体情感—家国情感”相辅相成的螺旋式演进过程。就情感治理的生成逻辑而言,它为和谐互助情愫的延续提供可能,为促成乡村集体行动、提升乡村治理效能、打造面向现代化的乡村治理共同体奠定基石。

情感嵌入是情感治理的基础。情感嵌入以培育村干部“为人民服务”的情愫为初始路径,通过情感教育村干部,提高他们对投身乡村治理的热情,将个体主观性、多样化的情感培育为能够设身处地、将心比心地为民解忧的服务态度与意识。区别于命令式的行政动员,鼓励村干部采取“动之以情”的情感表达方式与村民进行沟通,融“情”于服务中,将这种外生情感快速嵌入新的治理情境中[30],聚焦于村民共同关注的焦点,开辟社会互动的活动阵地,畅通干群间的沟通渠道,主动搭建村干部与村民间的情感桥梁,加强情感联系。村干部以及时、权威与透明的沟通帮助村民树立对乡村公共事务治理的正确认知,有效避免村民因认知不清而产生消极的情感,消除潜在的治理风险与社会矛盾[31],依靠外生情感的力量来转变村民对参与乡村公共事务治理的态度[32]。村干部代表“隐性在场”的国家与村民实现面对面互动,使村民感受到国家对自我情感的关怀,促使村民的个人情感与集体情感、国家情感发生模糊联结[33],强化村民与乡村的社会关系,进而催生村民对乡村治理的积极情感能量[34]。

情感融合是情感治理的关键。在与村干部多次良性的“情感表达—情感回应”后,村民切实感受到村干部对其情感诉求的重视,刺激其对乡村治理产生“认可”“欣赏”等情感[35],增加干群间互信的社会资本,改善干群关系。积极情感能量的累积为情感融合奠定了良好的情感资源,增进村民对乡村治理的信心。个体情感因群体所处的环境变化而产生情感共鸣,使村民在面对相似的社会场景时逐渐展现出一致的情感反应,理解、支持与配合乡村社会的运行。这种情感共鸣的能量辐射于广大村民心中,使他们在集体中建构起身份认同,愿意依赖集体行动来解决乡村公共事务,形成以集体行动处理公共事务的行为偏好。原先个性化的情感开始从私人领域转向公共领域,成为影响集体行为的群体情感。情感是把人们联系在一起的“黏合剂”[36]1,人与人之间在形成社会纽带时会产生情感依赖。通过联结村民间的群体情感,强化人际关系,促进个体心理要素与宏观社会力量相结合[37],凝聚起共建共享共治的情感合力。

情感输出是情感治理的动力。行动者对其在集体中身份的认识影响着其社会态度和社会行为,自我价值感知越高的群体具有越强烈的服务动机[38]。结合声誉效应与情感激励等方式,肯定不同行动者对乡村治理的价值[39],深化村民对协同互助的认同感,壮大情感联盟,链接各种资源推动乡村治理。尤其是在面对社会转型的风险时,利用情感要素发展“结对”关系,激励正式组织与非正式组织交流[40],将个体利益与集体利益关联起来,将更多的资源引入统一的治理目标中[41]。村民共享协作应对风险变局的情感状态,推动公共心理“团结效应”的形成[42],以家庭为单位的“小家”情愫逐步升华为以乡村为单位的社区情感,振兴乡村社会的精神风貌,推动乡村治理的持续性健康发展。

在情感治理过程中,“情感嵌入—情感融合—情感输出”并不是自发演进的,需要村干部从外部嵌入外生情感,推动情感治理的运行。村民原有内生情感与嵌入的外生情感有机结合,形成新的适应乡村社会运行的情感规则与社会习惯。村民通过亲身经历与情感体验,接受村干部个体情感输出的熏陶,在乡村社会中培育群体情感。在强化村民运用群体视角看待与评价乡村公共事务治理的过程中,村民形成对群体身份的认同与依赖,建立起参与治理的主体精神,促进村民主动向治理共同体靠拢,树立家国情感,将个人成长与国家历史使命相结合,在全面推进乡村振兴、民族复兴、国家富强的进程中实现自己的价值。

(二)研究案例概述

M村地处珠三角经济发达镇南部,是一个四面环水的小岛,总面积约12平方千米,下辖东南西北中5个村民小组,共2 067户村民,户籍人口8 018人(农业人口约6 000人),外来务工人员近6 000人,邻里关系疏离淡薄。据2020年统计,全村男性3 866名,女性4 152名,18至59岁人口4 839人,60岁及以上人口达1 653人。从2010年至2020年,村内60岁及以上人口占比从14.4%上升到20.6%,18至59岁人口占比从65.8%下降到60.3%。乡村人口老龄化问题加剧,且“空巢老人”现象严重,公共生活沉寂。中共M村委员会

成立于2010年,下设9个党基层组织和5个村民小组党组织。其中村“两委”干部7人(交叉任职3人),村党支部委员7人,村委会委员3人参见佛山市顺德区人民政府依申请公开的《佛山市顺德区人口统计资料》(2010—2020年)。 ,村级组织管理人员稀少,无暇联结村民参与乡村治理。自2010年起,乡村组建多支志愿队开展社会服务,但因大部分的青年志愿者离乡,难以形成常态化的志愿储备。M村运用情感治理实践了乡村从“各行其是”走向“同舟共济”,是深度理解情感治理在社会转型的治理样本。

四、情感治理的生成逻辑

乡村社会秩序的内生性和外生性置于同一场域中不断产生张力。一方面,传统内生性力量不断解构,内生情感以隐性在场的状态嬗变与延续,导致乡村治理陷入社会关系冷漠化、原有社会规范式微与个体行为理性选择的集体行动困境之中。另一方面,外生性力量悬浮于乡土社会[43],并未形成新的情感规则。尤其是在社会转型升级导致不确定性激增时,乡村治理的“脆弱性”凸显,表现为村民行为原子化、响应服务被动化与资源储备薄弱化等问题,大大增加乡村治理的压力。

重视情感自身的生成逻辑,合理运用情感治理,能够有效推动乡村治理现代化的目标实现。通过对M村治理过程的深度挖掘,发现村干部个体积极情感的嵌入有助于重塑村民的个体情感,引导乡村邻里关系从疏远走向团结,情感治理分析框架如图2所示。进一步而言,人际关系的升温有助于催生群体情感,形成情感合力,促成乡村治理从被动走向主动。随着群体情感的累积,村民们愿意团结协作应对风险变局,达成建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体的共识,缔结家国同构的情感联盟并积极投身于社会治理的实践中,从而推动人、物、力等治理资源配置从失衡走向平衡。

(一)个体情感

1.嵌入外生情感

村民的内生情感并非自然就与外生情感融合,而是需要一定的外在刺激。村干部乐于服务、甘于奉献的情感表达是情感嵌入的重要原因。嵌入积极的个体情感具有正向影响乡村邻里关系和社会行为等一系列功能;相反,嵌入消极的个体情感可能为情感治理带来更多的不确定性。因此,情感嵌入关键在于教育村干部树立积极向上的服务与奉献意识,以村干部积极的个体情感表达来刺激村民多样化的个体情感。村干部在与村民的日常交往中引导和培育村民对乡村治理的内生情感,促使村民与村干部产生共情,从而理解乡村治理的行为逻辑,提高村民对乡村决策的理解、对乡村管理的支持与乡村监督的配合程度。M村通过组织村干部学习“雷锋精神”,以身边的正能量故事教育村干部用实际行动为人民服务;乡村第六村改小组成员自愿放弃国庆假期休息时间,走访50余户村民与企业,详细记录下他们的搬迁诉求;在整个调查过程中,这群村干部始终坚持为村民服务,真正用心用情为民排忧资料来源于M村微信公众号。。

2.重塑个体情感

尊重村民在社会转型升级下的多样化需求,搭建起倾听村民心声、解决村民难事的议事平台,收集村民对乡村治理的意见与建议,保障常规性公共事务治理与服务能够延伸到村民身边,及时地为村民解决“急难愁盼”问题,满足村民对美好生活的期待。

“M村党委书记强调,要紧贴村民生活,以服务摊位的形式,将公益义诊、便民服务、政策宣传、法治教育、健康知识讲座等送至村民家门口。”(村委会工作人员I-20220221)来源于2022年2月21日访谈M村村委会工作人员有关M村常规性公共事务治理情况。

在实际的情感互动过程中疏导村民在社会转型中的疏远心理与消极情感,向村民传递集体行动的积极情感[44],促进村民内生情感与外生情感的重塑与转换,强化个体与集体在乡村社会的情感联系,拉近村民间的心理距离[45],促进情感纽带的生成,构建起和谐互助的邻里社群。调研发现,村干部向股份社、业主、租户通俗地解释村改政策,并设身处地为村民考虑,赢得租户对清拆的理解与支持。

正如村民A所言:“作为土生土长的M村人,见证着村干部为村改付出的努力,想到不久的将来会建起繁华的商业圈,感到非常自豪与满足。”(村民A-20210904)

村民虽然具有“经济人”的自利性,但同样有潜在利他精神,借助嵌入外生情感以发展村民个体情感的力量,协商制定互惠的规范,在长期的互惠关系中使集体行动的价值趋于稳定[46]21。

(二)群体情感

1.催生群体认同

任何跳过村民讨论和商讨环节的决策都存在强加集体意志的风险[36]。 乡村中一些非规则性、琐碎的事务本身也难以用科层化、标准化的正式规则进行治理。借助“关键群体”的声望,联结村民对乡村内人、事、物的情感[47],以情感仪式化的过程发展非正式关系[27],“以情治情”唤醒村民的主体意识[48],构建群体身份认同。

“据余先生说,他频繁参与乡村公益是与一段经历有关。他受到乡亲罗先生资助,才解决高中入学困难。罗先生是华侨,但一直心系家乡发展,早些年他亲自发动旅港的同乡兴办毛织厂,促进村内就业和外向型经济发展。一直以来,乡企给予我们很大支持。” (村委会工作人员J-20220221)

正如工作人员所言,发挥关键领袖的情感号召力,能以情感激励的方式厚植责任[30]。借助典型事件引发村民的感同身受,可以在群体间传播与弘扬团结互助的价值,形成集体印象[49],为村民树立“同舟共济”一致性认同提供意义维系。最终,鼓励村民走出私人领域并主动参与协商公共事务,化解社会矛盾,协调公共利益,捍卫集体利益[50],打破村民行为原子化的桎梏,缓解村级组织在社会转型中的治理压力。

2.凝聚情感合力

集体情感的融合是一个长期化的过程,随着群体情感在个体、组织和乡村的多重互动中不断积累与巩固,这种非正式的群体情感得到快速传播[45],强化了村民的乡土情怀,促使其结成情感联盟。利用“乡愁”情愫,凝聚情感合力,M村充分发挥乡企、社会团体以及其他组织在专业、资源、信息与管理等优势来反哺乡村[41],如表1所示。在乡村养老服务、村居建设与文化服务等方面,打开了乡村集体行动的局面,促成多元主体自觉参与乡村公共事务治理与服务。

(三)家国情感

1.升华家国情怀

内生情感与外生情感的相互融合,通过信任、声誉、互惠等一系列微观机制作用于基层治理体系,在集体行动、利益协调和服务供给等领域实现治理创新,演化出适应社会形态变迁与中国式现代化进程的新的情感规则。情感治理不仅重塑乡村社会交往、社会资本的关系网络,而且催生出乡村社会运行的公共性与适应性。在集体行动的正向情感传递中,村民对乡村的认同逐渐扩散为个体对家国同构的认同,建立起巩固与维护社会治理成果的责任感和使命感,打造面向现代化的社会治理共同体,为实现传统乡土社会向中国式现代化乡村的转变提供动力支持。

2.深化“同舟共济”价值

情感治理并不排斥制度和机制的运用和保障,而且,情感治理和制度治理恰恰需要相互补充。情感治理的根本运行机制是通过情感影响人的思维过程来引导人的行为和价值取向。家国情感的升华不仅在基层社会营造了和谐互助的治理氛围,促进社会治理持续焕发活力,而且实现了对旧有内生情感的吸纳包容和转化重建,筑牢中华民族共同体意识的思想基础,深化“同舟共济”的价值观,为村民指明了道德与情感寄托的正确方向。

“据调研了解,在全国突发性公共卫生危机多点爆发之际,M村近60名医护人员主动响应前往外地支援,发动广大村民利用自身资源,筹集医疗防护用品、生活保障品等资源,迅速地为乡村应对风险变局提供了充足的治理资源储备。”(村委会工作人员I-20220221)。

正是因为村民树立起家国情感,将谋求个人发展与历史使命紧紧结合,勇于担当,敢于作为,所以M村可以及时弥补基层治理在风险变局下的资源缺口,保障基层社会常规性公共事务与公共服务的有效运转。

五、结论与讨论

近年来,为追求治理的理性与效率,学界主要从制度规则、行政命令、科学技术等角度对推动乡村治理进行了研究。但一味强调理性化的治理方式忽略村民隐性的情感需求,依旧难以突破集体行动的困境。尽管乡村基层组织承担着兜底责任,通过分工与激励能最终形成集体行动[51],但合作主体间的不平等性、合作过程的低规范性[52]等问题依然存在。而且,当基层的情感诉求长期得不到关注与满足,便会消解乡村治理的效力,使得原有的治理方式不能达到满意的结果。研究发现,“情感嵌入—情感融合—情感输出”引导村民在社会转型中从“各行其是”转向为“同舟共济”的价值取向,有助于打造乡村治理共同体。嵌入外生情感,能够刺激村民的内生情感,重塑个体情感,有效改善邻里关系,最终在村民的情感共鸣中催生群体认同,达成情感联盟,凝聚群体情感,促成集体行动。在正向情感熏陶下,村民的乡土情怀逐步升华为家国情怀,深化中华民族共同体的思想意识。“个体情感—群体情感—家国情感”螺旋式地演进,推动情感治理成为实现基层治理转型的重要动力。这一结论拓展了乡情纠正多层行动者行动偏差的观点[53],深入阐释情感治理的生成逻辑,回应了情感治理如何作用于基层治理体系,实现从“各行其是”到“同舟共济”的目标。

治理的底层逻辑是寻求治理者与广大群众一致的行为倾向,而情感治理恰恰是作用于体系、制度和机制中良好的“润滑剂”,推动制度优势与技术优势转换为治理效能。但是,柔性化的情感治理同样可能消解刚性化制度治理的效力。如何平衡情感与法律、道德的关系,促进“情-理-法”相融合,弥合国家权力、基层社会与人民群众的情感缝隙,这是未来值得进一步研究的一个问题。

参考文献:

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(01).

[2] 费孝通. 乡土中国[M]. 上海:上海人民出版社,2006.

[3] 贺雪峰.论半熟人社会——理解村委会选举的一个视角[J].政治学研究,2000(3):61-69.

[4] 杨磊,王俞霏.乡村应对公共卫生事件的韧性及其提升路径[J].华中科技大学学报(社会科学版),2022,36(2):78-85.

[5] 贺雪峰.半熟人社会[J].开放时代,2002(1):114-115.

[6] 陈军亚.韧性小农:历史延续与现代转换——中国小农户的生命力及自主责任机制[J].中国社会科学,2019(12):82-99,201.

[7] 贝克. 风险社会[M].何博闻,译.南京:译林出版社, 2004.

[8] 王亚华,高瑞,孟庆国.中国农村公共事务治理的危机与响应[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2016,31(2):23-29,195.

[9] 杨磊.返场、控制与捆绑:乡镇干部的压力源及其解释[J].公共管理与政策评论,2020,9(1):63-72.

[10] 杨君,周自恒.治理过密化:理解乡村社会中国家联结个人的一种方式[J].公共管理评论,2022(5):15-19.

[11] 奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海:上海人民出版社,1995.

[12] 杜鹏.一线治理:乡村治理现代化的机制调整与实践基础[J].政治学研究,2020(4):106-118,128.

[13] 卜令全,毋世扬.构建“一部两会”治理格局 推动基层治理重心下移——基于凭祥市L村L屯的实践分析[J].中国行政管理,2021(12):151-153.

[14] 邹建平,卢福营.制度型支配:乡村治理创新中的乡村关系[J].浙江社会科学,2016(2):68-72,157.

[15] 叶勇,吴懿君,陈燕. 数字技术何以赋能城市基层社会治理——基于福州市鼓楼区“一线处置”的考察[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2023, 25 (1): 146-156.

[16] 王冠群,杜永康.技术赋能下“三治融合”乡村治理体系构建——基于苏北F县的个案研究[J].社会科学研究,2021(5):124-133.

[17] 冯献,李瑾,崔凯.乡村治理数字化:现状、需求与对策研究[J].电子政务,2020(6):73-85.

[18] 雷望红.被围困的社会:国家基层治理中主体互动与服务异化——来自江苏省N市L区12345政府热线的乡村实践经验[J].公共管理学报,2018,15(2):43-55,155.

[19] 张登国.第一书记“嵌入式”乡村治理的行动范式与优化策略[J].山东社会科学,2020(11):74-79.

[20] 原超.新“经纪机制”:中国乡村治理结构的新变化——基于泉州市A村乡贤理事会的运作实践[J].公共管理学报,2019,16(2):57-66,171.

[21] 朱侃,郭小聪,宁超.新乡贤公共服务供给行为的触发机制——基于湖南省石羊塘镇的扎根理论研究[J].公共管理学报,2020,17(1):70-83,171.

[22] 郭小聪,曾庆辉.“第一书记”嵌入与乡村基层粘合治理——基于广东实践案例的研究[J].学术研究,2020(2):69-75.

[23] 魏程琳.双重嵌入与制度激活:第一书记推动基层协商民主的经验逻辑[J].北京工业大学学报(社会科学版),2021,21(6):11-22.

[24] 陈霄,李胜会. 乡村振兴背景下农村人居环境韧性治理:机制与路径[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2023, 25 (3): 116-126.

[25] 王磊,王青芸.韧性治理:后疫情时代重大公共卫生事件的常态化治理路径[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2020,22(6):75-82,111-112.

[26] 许晓.生活共同体:乡村治理有效的实践路径——基于贵州省台盘村“村BA”的田野调查[J].求实,2024(1):84-95,112.

[27] 潘小娟.基层治理中的情感治理探析[J].中国行政管理,2021(6):6-10.

[28] 李赛南,关家运.基层治理场域的情感治理:内生性与外生性[J].广西经济,2021,39(Z3):56-61.

[29] 罗强强,杨茹.寓情于理:基层情感治理的运行逻辑与实践路径[J].江淮论坛,2022(5):158-164.

[30] 文宏,林仁镇.城市基层治理共同体建构中的情感生成逻辑——基于佛山市南海区的实践考察[J].探索,2022(5):141-151.

[31] BROOKS S K,WEBSTER R K,SMITH L E, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence[J]. The Lancet, 2020, 395(10227):912-920.

[32] YE M,LYU Z. Trust, risk perception, and COVID-19 infections: evidence from multilevel analyses of combined original dataset in China[J]. Social Science & Medicine, 2020(265):113517.

[33] 刘畅.外生型乡村精英的情感治理实践——基于独龙江乡驻村干部工作的观察[J].中共云南省委党校学报,2022,23(4):130-141.

[34] 张国磊,马丽.重大疫情下的农村封闭式治理:情境、过程与结果——基于桂中H村的调研分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(3):32-41.

[35] 刘玉珍.农村精准扶贫实践中的情感逻辑及其治理路径[J].云南社会科学,2019(5):29-36,186.

[36] 特纳,斯戴兹.情感社会学[M].孙俊才,文军,译.上海:上海人民出版社, 2007.

[37] 张震,唐文浩.韧性治理共同体:面向突发公共风险的乡村治理逻辑[J].南京社会科学,2022(10):54-62.

[38] TAFEL H, TURNER J C. The social identity theory of intergroup behavior[J]. Psychology of Intergroup Relations,1986,13(3):7-24.

[39] 包涵川.迈向“治理有机体”:中国基层治理中的情感因素研究[J].治理研究,2021,37(1):98-108.

[40] 梁琴.由点到网:共同富裕视域下东西部协作的结对关系变迁[J].公共行政评论,2022,15(2):133-153,199.

[41] GRANOVETTER M S.The strength of weak ties: a network theory revisited[J].Sociological Theory,1983,1(6):201-233.

[42] 方敏,张华.危机干预如何修复政府信任?——风险沟通与社区支持的调节作用[J].公共行政评论,2021,14(6):4-23,197.

[43] 董运生,张立瑶.内生性与外生性:乡村社会秩序的疏离与重构[J].学海,2018(4):101-107.

[44] 刘玉珍.农村精准扶贫实践中的情感逻辑及其治理路径[J].云南社会科学,2019(5):29-36,186.

[45] 刘太刚,向昉.“以规治情”与“以情治情”:社区情感治理的再认识[J].中国行政管理,2021(6):11-18.

[46] 阿克塞尔罗德.合作的进化[M].吴坚忠,译.上海:上海人民出版社,2007.

[47] 唐亚林.人心政治论[J].理论与改革,2020(5):115-129.

[48] 李立.民族互嵌式社区情感治理实践路径探究[J].广西民族研究,2021(2):17-23.

[49] 曹威伟,张云英.“一核多元”社会网络:理解中国社会动员能力的新视角——基于疫情危机应对实践的思考[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2020,21(6):66-73,83.

[50] 奥斯特罗姆.社会资本:流行的狂热抑或基本的概念?[J].经济社会体制比较,2003(2):26-34.

[51] 常明,王西琴,张馨月.乡村公共事务有效治理的实践逻辑——以纸屯村灌溉系统多元合作治理为例[J].农村经济,2022(2):91-99.

[52] 王俊程,胡红霞.中国乡村治理的理论阐释与现实建构[J].重庆社会科学,2018(6):34-42.

[53] 蓝煜昕,林顺浩.乡情治理:县域社会治理的情感要素及其作用逻辑——基于顺德案例的考察[J].中国行政管理,2020(2):54-59.

From“Acting Their Own Way” to “Working Together”:

The Generation Logic of Rural Emotional Governance

CAO Jinghui LIANG Fuxin

(School of Public Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510641, Guangdong,China)

Abstract:With the transformation and upgrading of the society, the countryside has changed from an “acquaintance society” to a “semi-acquaintance society”. The heterogeneity of the villagers is highlighted, the social foundation of the old emotional rules has changed greatly, and the original social norms have declined. Under rational choice, the growth space of collective action is severely compressed. Especially in the face of the risks in the transformation, it is significantly manifested in the atomization of villagers behavior, the passivity of response to services and the weakness of resource reserves, which dispels the effectiveness of rural governance. How to promote the villagers to transform from “acting their own way” to “working together” and build a modern rural governance community is an important issue to realize the modernization of grassroots governance capacity. Based on the investigation of M village, the study constructed an analysis framework of emotional governance to analyze how emotional governance acts on the grassroots governance system. The study finds that “emotional embedding-emotional fusion-emotional output” model can effectively reshape individual emotions and improve neighborhood relations; in the emotional resonance, group identity is generated, emotional alliance is promoted, and collective strength is condensed. Inspired by the collective alliance, the local feelings are sublimated into the feelings of home and country, and the rural governance community is built. “Individual emotion-group emotion-family and country emotion” complement each other and evolve in a spiral way to promote the effective transformation of grassroots governance.

Key words: social change; emotional governance; emotional embedding; emotional fusion; emotional output