敦煌本法成讲授《瑜伽师地论》笔记的文献学考察

2024-07-11彭晓静

彭晓静

内容摘要:敦煌本法成讲授的《瑜伽师地论》笔记文献主要包括《瑜伽论手记》和《瑜伽论分门记》两部分,以此为题的写本约65个卷号,分藏于国内外等多机构。通过从文献学的角度对写本形制、抄写形式以及文字特征等方面的梳理,概括出写本的基本面貌。因听讲人不同,就有了不同版本的笔记形式,将各写本进行比对分析,以期进一步展现讲经笔记的理论特色和价值意义。

关键词:法成;《瑜伽师地论》;讲经笔记;敦煌文献;唯识

中图分类号:K870.6;877.9 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)03-0102-12

A Philological Analysis of Buddhist Priest Fa Chengs Notes

on the Yogācāra-bhūmi-sāstra in Preparation for Giving Sermons

PENG Xiaojing

(Textual Research Institute, Dunhuang Academy, Lanzhou 730030, Gansu)

Abstract:Among Dunhuang documents there are two sets of notes taken on the Yogācāra-bhūmi-sāstra written by Buddhist priest Fa Cheng as he prepared for a sermon, which were given the titles“Reading Notes on Yogācāra-bhūmi-sāstra” and “Classifications of the Yogācāra-bhūmi-sāstra.” There are approximately 65 different numbered manuscripts on this topic collected in different institutions throughout the world. By examining the format, writing styles and scriptural features of these two manuscripts from the perspective of philology, the author summarizes the important features of the manuscripts and concludes that different versions of notes regarding the same Buddhist scripture were written because Fa Cheng was preparing sermons for different audiences. A comparison and analysis of notes written in preparation for sermons is very helpful for revealing the theoretical features and philological value of documents created at different times while treating the same topic.

Keywords:Fa Cheng; Yogācāra-bhūmi-sāstra; sermon notes; Dunhuang documents; Vij?觡āptimātratāsiddhi; cognition only

(Translated by WANG Pingxian)

发现于敦煌藏经洞的《瑜伽师地论》,除玄奘译本外,尚有吐蕃高僧法成参照玄奘译本所译的数卷本。其大致可分为三类:一是《瑜伽师地论》原卷写本,这类写卷抄写工整,可视作是用来听讲的“课本”[1];二是对某一卷内容的具体科分,如“本地分”中“菩萨地”“声闻地”“摄决择分”中的“有寻伺”等;三是《瑜伽论手记》和《瑜伽论分门记》,是敦煌僧生随听法成讲授《瑜伽师地论》时所做的笔记汇辑。这部分讲经笔记是法成著作的重要组成,亦是研究法成唯识思想最重要的补充材料。

一 法成讲授《瑜伽师地论》之缘起及过程

唯识宗所依之经论,主要是“六经十一论”。“六经”以《解深密经》为主,“十一论”则以《瑜伽师地论》为主。此外,尚有十支末论,均依据本论而写,易言之,多半唯识之论疏皆引用本论为依据。对于《瑜伽师地论》,唯识论师最胜子(Jinamitra世友)曾这样评价:“理无不穷,事无不尽,文无不释,义无不诠,疑无不遣,执无不破,行无不备,果无不证。正为菩萨,令于诸乘境行果等,皆得善巧。勤修大行,证大菩提。广为有情,常无倒说。兼为余乘,令依自法,修自分行,得自果证。”[2]韩清净更是在《瑜伽师地论科句披寻记》校勘重印后记中说:“本论性相赅摄,文义圆明,次第显瞭,广圣教尽,除此更无若过若增,实为佛子建立正见,修学圣道必备之宝典!”[3]足见此论佛教义理之深奥,但在经过诸论师阐释后,广为弘布,继而成为法相唯识宗的根本大典。

《瑜伽师地论》得以在中国弘扬,缘于玄奘。《大唐慈恩寺三藏法师传》中记载了玄奘求取此论之事:

但远人来译,音训不同,去圣时遥,义类差舛。遂使双林一味之旨,分成当现二常;大乘不二之宗,析为南北两道。纷纭争论,凡数百年,率土怀疑,莫有匠决。[4]

法师既遍谒众师,备餐其说,详考其理,各擅宗途,验之圣典,亦隐显有异,莫知适从。乃誓游西方以问所惑,并取《十七地论》以释众疑,即今之《瑜伽师地论》也。[4]10

当时中原佛教虽呈兴盛之势,但玄奘深感诸家之学,虽各有精专,但南北教义分歧较多,不知适从。于是远赴天竺,三次于戒贤法师座下听闻此论,归国之后开始翻译、弘传。玄奘之后,窥基、慧观、立范、义寂、普光、圆测等诸师均传唯识,相承不绝。然在“会昌法难”之后,由于经典散失,义学讲习渐衰式微,研究此论者多未闻见,虽偶有传刊,然讹误甚多。

在佛教兴盛的影响下,法成于吐蕃统治敦煌中期至沙州求学、传法,驻锡永康寺,弘法译经。842年至846年间,移居甘州修多寺。吐蕃统治结束后,他想回到故土安度晚年,但被时任归义军节度使的张议潮极力挽留。《沙州译经三藏吴和尚邈真赞》(P.4660)称:“自通唐化,荐福明时。司空(张议潮)奉国,固请我师。愿谈唯识,助化旌麾。”[5]回到沙州后,法成在开元寺弘法译经,并开始讲授《瑜伽师地论》。张议潮极力挽留法成的目的,不外乎两个:一是法成在敦煌佛教界的影响,“助化旌麾”,为他执掌的归义军政权服务;二是法成曾经是他的老师,师生情谊使然。从“愿谈唯识”可见,作为佛教徒的张议潮是支持唯识宗的,这也成为法成讲授《瑜伽师地论》最有利的条件。

法成讲授《瑜伽师地论》的时间约从大中九年(855)三月开始,一个月讲一到二卷。听讲的弟子有谈迅、福慧、法镜、一真、洪真、明照、恒安等。丹麦根本哈根国家图书馆藏MS12《瑜伽师地论》卷1,正是僧生听讲《瑜伽师地论》的初始笔记,该卷尾题“大中九年(855)三月十五日智惠山随学听”[6],为法成返回沙州后所记时间最早的题记。法成讲授《瑜伽师地论》止于第56卷。根据S.1154《瑜伽师地论手记》卷53—56、羽189《瑜伽师地论手记》卷56、北大D112《瑜伽师地论手记》卷56这三个卷号内容显示,法成讲授《瑜伽师地论》的内容同时止于第56卷,这也是目前所能检索到的最晚与法成讲授《瑜伽师地论》有关的卷次。其后虽有《瑜伽师地论》第57卷(S.3031)及第59卷(S.1045、BD14035),但此两卷上并没有句读和修改的痕迹,或可说明法成并未开讲这两卷。出现此种情况的原因在于,听讲的学僧常有提前抄写的习惯,这两卷应是他们为听讲所准备的经抄。S.6483明照本《瑜伽师地论》卷55末尾题记:“大中十三年岁次己卯四月廿四日,比丘明照随听写记。”[7]这是法成讲《瑜伽师地论》最晚的可靠记录[8]。因此,第56卷讲义的结束部分“大中十三年(859)五月末”,应是法成讲授《瑜伽师地论》结束的日期,此后便再没有法成讲授《瑜伽师地论》的相关记录了。

二 讲经笔记的写本形态

众所周知,写本的文本形态是社会制度和生活习惯的反映,抄写经典文献的目的大多是为了自用。在传抄的过程中,人们会根据自己的理解删减增改,从而使得写本的内容、字词都会或多或少发生一些变化[9]。所以,写本文献的形式和内容没有统一的定式而呈现出参差不一的特点。敦煌本《瑜伽师地论》讲经笔记主要是由法成讲述、多名弟子记录整理而成,凡“随听抄写”“随听随写”即属此类。

(一)写本形制

所谓形制,是指文献在物质形态方面的某些特点。敦煌本法成讲《瑜伽师地论》之笔记均为写本。敦煌写本的纸张来源有二:一是外地输入,一是就地取材。以后者居多,“以麻、楮、桑为材料”[10]。讲经笔记所使用的纸张,大多仍为敦煌写经常用的黄麻纸,一张纸的尺寸约为30厘米×40厘米。有的有乌丝栏,一纸约有30条线,书写较为规整;有的没有画线,书写随意;每行约28—30字,采用木笔书写。有的笔记前后并非同一人书写,其拼接粘贴的痕迹明显。还有一些没有遵循正规的写经规范,纸张幅度也大小不一,每纸行数、行字不定,随意性较大。

讲经笔记的写本形制主要为卷轴装。如BD14037、P.2035、P.2190、P.2210、P.2247等卷,有明显的包首,且包首上有标明所写内容的题名。部分写本的背面,有时可见纸缝处有抄写人(所持者)的署名、个别词语或句子的注释等。有的写本正面和背面文字的内容、性质、语言完全不同。一般而言,正面的文字应该书写较早,时间在前,背面的文字抄写在后[11]。但对于学僧的听讲笔记来讲,也有可能正反两面是同时间完成的,正面的文字内容规范连贯,背面的内容则杂乱无章,内容之间也没有关联。经过比对《瑜伽论手记》和《瑜伽论分门记》两类笔记后发现,背书的文字有的是对正面内容的补充或是对于疑难点的补注。这些注释之中,有无法成的补注,尚不明确。

(二)抄写形式

写本文献的特点之一就是书写有一定的随意性。在抄写过程中若出现错误可以随时修改,因而就产生了许多种书写符号。敦煌写本的书写符号,据统计有16种,分别是点读符、重文符、省代符、乙倒符、删除符、敬空符、篇名符、章节符、层次符、标题符、界隔符、绝止符、勘验符、勾销符、图解符、删节符[10]245-269。书写者在书写的过程中,若发现错抄或漏抄时,除使用特殊的书写符号外,也有径直在错抄或漏抄的地方加字,即所谓“正讹”或“补脱”。敦煌本《瑜伽师地论》讲经笔记也基本符合上述书写特征。

一般来说,在听课的过程中,人们都会有一边听讲,一边做笔记的习惯。但由于讲课速度和个人学识的不同,笔记中难免出现各种错误疏漏,于是在各个文本中留下了许多十分明显的标记,这也成为讲经笔记的特别之处。在这些讲经笔记中出现最多的标记便是“点读符”,即在阅读过程中断句所作的标识。

1. 点读符

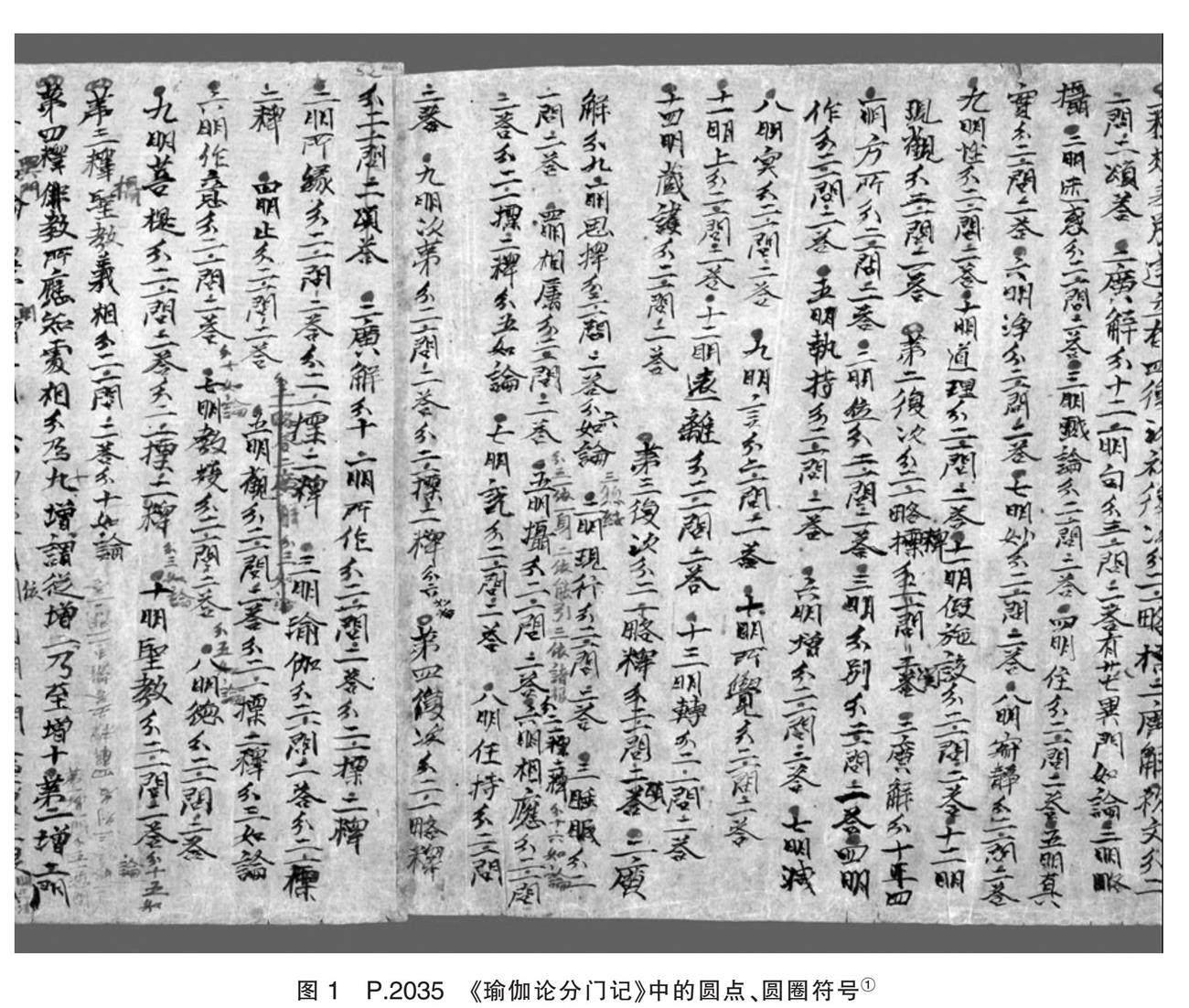

一般是用墨笔或朱笔添加。符号有多种,有朱笔圆点或圆圈或双重圆圈(图1),或是朱笔莲花(图2),等等。这可被认为是理解文句的记号,又或是听讲后帮助阅读记忆的一种方式。

2. 绝止号

一般作“┓”形(图3),用于语段的开始,表示与上一段内容的界隔。

除上文所列的写本中出现较多的段落符号之外,有些写本中还有较为复杂的表示层次的符号,如(图4)。写本正文之首标注形符号,下一层次用,再下一层次依次使用来标注,用以区别各层次之关系。除P.2247之外,比较频繁地使用这种层次符号的写本还见于P.2061、上图155号、定博6号等。

3. 写本中大量存在正讹和补脱的校加字和旁注

P.2061这段文字出自法镜《瑜伽论手记》第5卷:

第二别相分四:一金轮,二银轮,三钢轮,四铁轮。初金轮分二:一顺化,二告敕。初中言望风顺化者,望者看也,顾也;风者,威风也。故四洲小王望其威风,即使归后不敢违逆。故论文言望风顺化。[12]

其中“望者看”之后补一“也”字(图5)。接着“言天之所有者,称转轮王已为天也,谓四洲界所有城邑聚落人物,皆谓转轮王之所有”[12]50。其中在“已”上直接用朱笔修改为“以”;“故论文言我等皆当为天仆隶,言隶者,仆也”,在句末补“仆也”。

又如P.2035显示的是在行文中的句子、字词旁边所作的注释(图6)。

在对讲经笔记录文时,发现行文中有不少的错字、别字。这有可能是一边听讲一边速记的结果,如应该是“圣教兴由”,却写成了“圣教兴游”[12]22,后来再把“游”改成“由”;“境行过等”,把“过”涂掉改成“果”;“谓神通境也”,把“谓”改为“为”等涂、改现象。特别是“谓”和“为”二字,存在大量混用的情况。

上文已述,在有的笔记中,正、背面的内容并不一致,且没有关联性。如P.3716正面为洪真本《瑜伽师地论手记》第31—32卷的内容,在反面抄写的却是《百鸟名》《新集书仪一卷》《王梵志诗一卷》《晏子赋一首》《丑妇赋一首》等文学作品[13]。此类词文、书仪、诗、蒙书与赋等不同文体杂抄在一起或是其共同社会功能使然。《百鸟名》涉及官场礼仪,故与《新集书仪》抄在一起;又因其铺张诙谐,故又与《晏子赋》《丑妇赋》抄在一起。又如P.2122为福慧本《瑜伽论分门记》第17—18卷的内容,却在笔记的中间又抄写了《维摩押座文》《维摩诘经疏》和《地狱苦吟》;在P.2039福慧本《瑜伽论分门记》第45—50卷中,还抄写了《达摩禅师论一卷》《金刚藏一卷》等;在S.2552谈迅、福慧本《瑜伽论分门记》第20卷中还有《维摩诘经疏》,等等。这种随意的杂抄,或许是当时敦煌民众珍惜字纸的结果。因当时西北边陲,纸张珍贵且紧张,有些纸张用过之后,还被保存下来,然后在其背面或是空白处继续抄写其他的内容[14],从而与原写卷的内容毫无关联。

另一较为特殊的书写方式,是在P.2061法镜本《瑜伽论手记》和P.2035《瑜伽论分门记》中,有多处用朱笔在墨书文字旁边所做的藏文注释。这些藏文注释不仅仅是对汉文经文内容简单地对译,而是用藏文重新所做的补充解释。但为什么只有在法镜本笔记中出现了藏文的注释呢?是因为法镜自身就具有藏文的素养,又或是课后法成在检查笔记时增补的注释,不得而知。但据已有研究成果,法镜是居住在敦煌的粟特人,是法成法脉的得力继承者之一。他在大中五年(851)作为敦煌佛教教团的成员之一入朝进论,敕赐紫沙门、临坛供奉大德[15]。大中十二年(858)法镜继任都僧政之职,于法成之后继续讲授《净名》《百法》《瑜伽》《维摩》诸经论,主持敦煌讲坛20余年,在敦煌佛教教团中地位崇高,在僧俗中影响很大[16]。但无论是哪一种情况,都是汉藏佛教交流交融在文本中的真实体现。

(三)文字形态

敦煌写本的一大特点就是用字不定,不仅俗别字多,而且存在纷杂的异文。写本上也千差万别,俗字、变体、简写等普遍存在。一般来说,抄写佛经原典多用楷书书写,以示庄重,同时还兼有作为范本规范字体的作用。但是僧人在抄录注疏、释论时,则多用行书或草书。《瑜伽论手记》和《瑜伽论分门记》写本中的文字字体多为楷书,草书仅P.2037一例。法成讲授《瑜伽师地论》时是在张氏归义军统治时期。这时期的“归义军本”写本一定程度上恢复了唐写本的一些特征,但不若吐蕃统治敦煌之前的“唐写本”那么规范,是因为在记录讲经笔记的过程中受时间的局限,书写较为潦草,以求便捷。

三 讲经笔记的结构与

纪年题记

《瑜伽师地论》作为早期大乘佛教修行体系的基本经典,在印度和中国都占有重要地位,在解释教义和指导实践方面也作用独特。即便到了当代,该论的历史价值与影响依然存在。

《瑜伽师地论释》开篇即言明了其内容结构:

一本地分,略广分别十七地义。二摄决择分,略摄决择十七地中深隐要义。三摄释分,略摄解释诸经仪则。四摄异门分,略摄经中所有诸法名义差别。五摄事分,略摄三藏众要事义。[17]

其主要内容集中在“本地分”。“本地分”又被分为十七地。此十七地一般用境、行、果三种相来统摄。前九地是三乘境,次六地是三乘行,后有余依、无余依二地是三乘果。与汉译本相比对,藏译本的顺序为:本地分、摄决择分、摄事分、摄异门分、摄释分五个部分,只是顺序略有不同。法成讲授《瑜伽师地论》也是遵循玄奘译本的顺序进行的,重点讲述了“本地分”部分。

《瑜伽师地论》共100卷、100余万字。法成讲授到第56卷结束,若按此估算,他所讲的内容约60万字。最为重要的是,其中注疏释义的名词、文句达上百条之多。法成的讲授过程亦非述而不作,他不仅仅征引参照了梵、藏、汉文的相关经典论著,还巧妙地融合了个人的理解与感悟。具体来看,主要有以下五个方面:

第一,按照《瑜伽师地论》卷次的先后次序,对各卷内容依次有选择性地摘取有代表性的字、词、句进行解释说明。法成的讲授是在对全论整体结构剖解的基础上进行的,除了进行科分以外,更是对其中重点、难点内容进行了详细的讲解。其中的每一个论点,论证中都从多个角度详细地说明设置那些名词、分类、句法的缘由。也就是说,几乎所有的佛教概念都可以在这里找到准确的定义和解释,对于一些不确定的、矛盾的辩论焦点,也可以依据此论来找到正确的答案。所以,这部书既是原理的传授,也可以当作一部工具书来使用。虽然其中有些句式的重复,那也是法成忠于原著最真实风貌的体现。

第二,内容翔实,层次清晰而又有独特的注释方法。如P.2248《大乘稻芊经随听疏》中所讲:“将释此经总以五门分别:一立所宗,二明归乘,三明归分,四辩归藏,第五解释。如是五义,依大小乘经及以诸论今当略释。”“《瑜伽论》解释分云,夫欲解释一切经者,应以五门通释诸经。云何为五?一总摄门,二经之所诠,三释句义,四辩次第,五答难。此经亦尔,亦以五门分别解释”[18]。意思是说,经典的注释一般分为“五门”,其中前“四门”所形成的是一种概况性的导论。其中“总摄门”为概论,“经之所诠”为经文要义,“句义”是对词、句的解释,“次第”为科分,“答难”是对疑难问题的解释。在讲解的层次上,无论是《大乘稻芊经随听疏》中的“第五言解释者,经大门分二:初释题目,二释本文。初又分三:一释大乘义,二释稻芊,三释经义”[19]。还是《大乘四法经及广释开诀记》中的“次当解释经之正义。门分为二:一释经题,二释正经”[19]92。再到BD14809《瑜伽论手记》第14卷中的“初中言分二:一标,二释。标文可见。二释,分三:一释身三相,二释义四相,三释意三相”[20]。法成根据所讲解经典的不同,并不遵循一定的固定模式。其所采取的方式都是先总说,再解题,最后分层次对各个分解的知识点进行解释,层层递进以达清晰明了。比如在P.2035智惠山本《瑜伽论分门记》中,每段的开头大多以“第X复次”作为开始。类似这种一段一段、一节一节分析经文结构的论述方式,在窥基、圆测、法藏等唯识论师的著述中也多有出现,其目的是最直接地突出经典的主旨内容和思想。

第三,从讲经笔记形式来看,法成对《瑜伽师地论》的讲解是自然地分成了两个部分——《瑜伽论手记》和《瑜伽论分门记》。这两部分虽有形式分类之别,但内容实质相互贯通,讲解的方式也大同小异,都是以上述“五门”的形式来展开,只是内容的侧重点有所不同,《分门记》着重于科分、总体结构框架和主要内容,而《手记》中除了包含概况性的结构以外,还有具体内容的详解。若概括地讲,“分门记”是结构框架、内容大意,“手记”则是内容的详解。总之,法成此种分成两类的讲解方式与传统注疏或是其他讲经的形式有所不同。

第四,在法成讲解《瑜伽师地论》原论的过程,时常会将与之相关的其他经论内容穿插其中,旁征博引。法成对梵、藏、汉三种文字经论的引用,仅在《瑜伽论手记》中就超过40次。吕澂先生在评价玄奘的翻译风格时曾说,他“运用了六代以来那种偶正奇变的文体,参酌梵文钩锁连环的方式,创成一种精严凝重的风格,用来表达特别著重结构的瑜伽学说,恰恰调和”[21]。在这一点,法成和玄奘的风格较为相似,他所引用的译文基本上忠于原文,可与梵本、藏译本相吻合。而偶然出现与梵本、蕃本不合之处,常常又会为了严格遵守唯识的法度而进行细微改动。由于佛教中有关唯识学的梵文经典传世较少,幸有玄奘、法成的藏、汉译本相互参照,这对于准确把握梵本唯识佛典有着特殊意义。

第五,在诠释方面,法成按照自己对于经文的理解进行了一定的综述。采取以“经”“论”解“论”的方法,特别是以佛教经典来解读《瑜伽师地》这一“论”。法成在讲解《瑜伽师地论》的过程中大量引用了其他汉、藏、梵文佛典和佛学理论来进一步解释所讲的内容。以P.2061为例,在《瑜伽师地论》前5卷的讲解中,法成分别引用了《解深密经疏》《百法释论》《大宝积经》《阿含经》《维摩经》《梵网经》《三十唯识论》等经论中的内容来解释《瑜伽师地论》中的相关论点。在按照他自己所掌握的佛学知识进行分析之后,又会以《瑜伽师地论》中的内容来作为总结。几乎每一个观点阐释结束后,都会以“故论文言”“是以论言”的固定形式来作为归纳并结尾。

此外,在对一些特别晦涩难懂的字词进行解释时,他还会采用譬喻的手法进行分析。例如:“第二答中言不离大种处而转者,大种若安造色亦安,大种若危造色亦危,如画依壁,此亦尔故。”“何以得知能造所造,谓八地已去菩萨以圣慧力,如观掌中药丸等也”[13]36(P.2061法镜《瑜伽论手记》第3卷)。又如在论及“风界”时,法成挑选出了两个类别的风进行解释,曰:“言小刀风者,谓有小风发内身中,犹如刀割也;言毕钵罗风者,约喻立名,犹如毕钵之树而斑驳也。”[22](P.2134法镜《瑜伽论手记》第27卷)。这一形象的比喻目的是为了解释“毕钵罗”其意为“菩提树”这一梵文音译。其实,譬喻这一形式在唯识类佛典和经变画中被大量使用,比如敦煌壁画《楞伽经变》中的“明镜喻”“陶师喻”“象溺深泥喻”等[23]。法成也是基于此,譬喻的使用让佛典内容更加生动、形象,也可让听者更清楚地领会佛经的深奥含义。

实际上,包括昙旷、法成在内,8—9世纪还有多种教学系统流入敦煌。从同类写本如慧述著《四分戒本疏》、道掖著《净名经关中疏》等可知,各系统均有过教学,并且有讲义留存。如此,我们从敦煌写本中便可以见到汉地佛教学的影响,但这一切并不与汉地的佛教学完全同步,是以敦煌独自的形式传承习学的[24]。

为了更清晰显示法成讲授《瑜伽师地论》的过程,现将《瑜伽论手记》及《瑜伽论分门记》中带有确切纪年的题记,依次摘录如下:

1. MS12《瑜伽师地论·卷第1》“大中九年三月十五日智惠山随学听”[25]。

2. 大谷旧藏《瑜伽师地论·卷第7》“大中九年十月 沙弥一真书记”[26]。

3. S.6670《瑜伽师地论·卷第12—15》“丙子年正月二十四日。十三卷终”“瑜伽论第十五卷。已说所成地竟。丙子年四月十三日终。比丘福慧记”[27]。

4. 大谷旧藏《瑜伽师地论·卷第23》“大中十年十一月廿四日 苾刍恒安随听抄记”[26]21。

5. S.735《瑜伽师地论·卷第28》“大中十一年五月三日明照听了记”[28]。

6. S.5309《瑜伽师地论·卷第30》“比丘恒安随听论本”“大唐大中十一年岁次丁丑六月廿二日,国大德三藏法师沙门法成于沙州开元寺说毕记”[28]416。

7. S.3927《瑜伽师地论·卷第30》“大中十一年四月廿一日苾刍明照写”“大唐大中十一年岁次丁丑六月廿二日,国大德三藏法师沙门法成于沙州开元寺说毕记”[28]415。

8. BD14032《瑜伽师地论·卷第31》“丁丑年七月十日说毕 沙弥一真随听本”[26]21。

9. BD02072《瑜伽师地论·卷第33》“大中十一年八月三十日说毕记”[29]。

10. 中村81《瑜伽师地论·卷第35》“大唐大中十一年十月六日比丘明照就龙兴寺随听此论本记”“大唐大中十一年十月十日三藏和尚于开元寺说毕”[28]416。

11. BD02298《瑜伽师地论·卷第31》“戊寅年后正月二十二日说。四十一卷手记竟”[29]559。

12. Φ70《瑜伽师地论·卷第42》“寅年闰正月廿二日龙兴寺沙门明照随听写”“大中十二年廿五日三藏和尚于开元寺说毕”[30]。

13. BD15000《瑜伽师地论·卷第33》“大唐大中十二年二月十日沙州龙兴寺明照于开元寺随听写记”[31]。

14. 日本唐招提寺藏《瑜伽论·卷第44、45》“大中十二年四月一日 沙门智慧山随听□记”[32]。

15. S.5730《瑜伽论·卷第45》“大唐大中十二年岁次戊寅五月十三日于(下缺)”[33]。

16. BD05103《瑜伽师地论·卷第47》“寅年六月十一日比丘明照写记”[29]583。

17. 中村82《瑜伽师地论·卷第52》“大唐大中十三年己卯岁正月廿六日,沙州龙兴寺僧明照贺跋堂奉为皇帝陛下宝位遐长,次为当道节度,愿无灾障,早开河路,得对圣颜及法界苍生同沾斯福随听写毕”[7]240-241。

18. S.6483《瑜伽师地论·卷第55》“大中十三年岁次己卯四月廿四日比丘明照随听写”[7]230。

以上所列各写本题记显示,写本的抄写和听讲时间基本上是集中在大中九年至大中十二年之间。比对分析后又可发现,每件写本又会用不同的墨笔、朱笔标注不同时间点,或是抄经的时间,或是听讲的时间。其中S.3927、S.5309、P.2236、

BD15000、BD05825、BD05103、甘图006等所抄写经文、题记均为墨笔书写,抄写较为工整,经文的内容也与原论基本一致。类似这样的写本往往是学僧们为听讲而提前做好的经抄,故而题记中的纪年与听讲的时间有一段时间的间隔。如S.3927是明照抄写的《瑜伽师地论》第30卷,在经文最后署名“大中十一年四月廿一日苾刍明照写”,显然是抄写的时间。在署名行左侧朱笔书写“大唐大中十一年岁次丁丑六月廿二日国大德三藏法师沙门法成于沙州开元寺说毕”字样,是听讲的时间,这其中就间隔了两个月。当时僧生听讲前抄写佛经,与今天我们提前预习相仿。同样,S.5309恒安本《瑜伽师地论》第30卷,文末朱笔旁注“大唐大中十一年岁次丁丑六月廿二日,国大德三藏法师沙门法成于沙州开元寺说毕记”。由此确证,法成讲解《瑜伽师地论》第30卷的时间确为大中十一年六月,僧人恒安和明照同时聆听了这次授课。“随听写”是边听边写之意,所以此类题记上的纪年应该既是抄经时间,也是听讲的时间。

特别需要指出的是,北敦15000卷尾虽然也是墨笔题记“大唐大中十二年二月十日沙州龙兴寺沙门明照于开元寺随听写记”(第43卷),但其时间与Φ70之“大中十二年二月廿五日三藏和尚于开元寺说毕”(第42卷)相冲突,原因可能是明照在法成才讲到第42卷的时候就抄写了第43卷,所以才会出现时间上的矛盾。

通过以上所列题记所记日期,大概可推测法成讲经的速度约为一个月左右讲解一卷,各写本题记纪年与法成的讲经进度基本契合。故而,法成讲解《瑜伽师地论》的过程大致如下:

大中九年(855)三月开始,法成在沙州开元寺开始讲授《瑜伽师地论》第1卷,大中九年十月左右,讲到第7卷,大中九年年底讲至第12卷。

大中十年(856)一月二十四日讲完第13卷,四月十三日讲完第15卷,十月二十三日讲至第22卷,十一月二十四日讲至第23卷,年末讲至第24卷。

大中十一年(857)从第25卷开始,五月讲到第28卷,六月二十二日讲完第30卷,七月十日讲完第31卷,八月三十日讲完第33卷,九月七日时讲到第34卷,十月十日讲完第35卷,年末讲至第40卷。

大中十二年(858)正月廿二日讲完第41卷,闰一月二十二日开讲第42卷,四月讲到第44卷,五月讲到第45卷,六月一日讲至第47卷,十月一日讲完第48卷,年末讲至第51卷。

大中十三年(859)正月二十六日讲至第52卷,四月二十四日讲至第55卷。

结 语

敦煌文献中所存的《瑜伽师地论》写本及其抄本,距离玄奘译本成书时间不远,较传世刻本更多地保存着译本的原貌,是研究《瑜伽师地论》流传的珍贵文献。敦煌学僧所记录的法成讲授《瑜伽师地论》的讲义笔记,是法成在敦煌地区讲经活动的生动写照。《瑜伽论手记》和《瑜伽论分门记》可归入注释经的一种,亦属学僧们学习领会《瑜伽师地论》及其他唯识经典内涵不可或缺的参考资料,其中所蕴含的佛学义理丰富广博,有助于唯识学者全面认识法成佛教思想之构成。加之,《瑜伽论手记》《瑜伽论分门记》均未见于历代藏经收载,是研究《瑜伽师地论》最有益的补充,也是“藏外”佛经中的重要思想资料。又由于《瑜伽师地论》是译自比较正规典范的梵语原本,是梵汉对勘的语音素材,更是研究汉语词汇的重要材料。同时,在此敦煌写本中发现的古代异体字俗字以及十多种标点符号的使用,极大地丰富了人们对于古代文化史内涵的认识。

总而言之,对敦煌本法成讲授的《瑜伽师地论》笔记文献的整理和研究可以为敦煌唯识学的传播提供更有力的研究材料,也可以为校勘《瑜伽师地论》其他写本、译本提供辅助研究。文本中汉、藏文的同时使用是藏汉交流的需要,亦是汉藏佛教交往交流交融的生动例证。其中所体现的法成的佛学思想,代表了吐蕃统治敦煌后期以及归义军时期敦煌佛教思想的发展水平和传播情况,值得关注。

参考文献:

[1]徐键. 敦煌本《瑜伽师地论》写本考[D]. 杭州:浙江师范大学,2015:67.

[2]王恩洋. 印度瑜伽宗的诸论师[J]. 中华文化论坛,1997(4):46.

[3]释智中. 《慈氏学系列》之《瑜伽师地论科句披寻记》:校勘重印后记[M]. 高雄:弥勒学堂,2006:1-2.

[4]慧立,彦悰. 大唐大慈恩寺三藏法师传[M]. 孙毓棠,谢方,点校. 北京:中华书局,2000:22.

[5]郑炳林,郑怡楠. 敦煌碑铭赞辑释:增订本[M]. 上海:上海古籍出版社,2019:508.

[6]荣新江. 欧洲所藏西域出土文献闻见录[J]. 敦煌学辑刊,1986(1):128.

[7]上山大峻. 敦煌佛教の研究[M]. 京都:法藏馆,1990:230.

[8]荣新江. 敦煌写本辨伪示例:以法成讲《瑜伽师地论》学生笔记为中心[G]// 荣新江. 辨伪与存真:敦煌学论集. 上海:上海古籍出版社,2010:100.

[9]张涌泉. 敦煌写本文献学[J]. 敦煌学辑刊,2010(1):1.

[10]林聪明. 敦煌文书学[M]. 台北:新文丰出版公司,1992:90.

[11]郝春文. 敦煌文献与中古史研究的新领域[J]. 中国高校社会科学,2015(2):73.

[12]上海古籍出版社,法国国家图书馆. 法藏敦煌西域文献:第4册[M]. 上海:上海古籍出版社,1995:50.

[13]于盛楠. 中古礼俗的概念演变与文献叙录[D]. 杭州:浙江大学,2018:74.

[14]韩洪波. 敦煌词文同卷杂抄现象解读[J]. 西部学刊,2015(11):52.

[15]郑炳林. 北京图书馆藏吴和尚经论目录有关问题研究[G]// 段文杰,茂木雅博.敦煌学与中国史研究论集:纪念孙修身先生逝世一周年[M]. 兰州:甘肃人民出版社,2001:131.

[16]郑炳林. 唐五代敦煌的粟特人与佛教[J]. 敦煌研究,1997(2):156.

[17]最胜子,等. 瑜伽师地论释[M]. 玄奘,译.大正藏:第30册. 台北:新文丰出版公司,1983:885.

[18]杨富学,李吉和. 敦煌汉文吐蕃史料辑校[M]. 兰州:甘肃人民出版社,1999:106,111.

[19]上海古籍出版社,法国国家图书馆. 法藏敦煌西域文献:第11册[M]. 上海:上海古籍出版社,2000:20.

[20]方广锠. 藏外佛教文献:第3辑[G]. 北京:宗教文化出版社,1997:349.

[21]吕澂. 中国佛教学源流略讲[M]. 北京:中华书局,2006:340.

[22]上海古籍出版社,法国国家图书馆. 法藏敦煌西域文献:第6册[M]. 上海:上海古籍出版社,1995:264.

[23]贺世哲,王惠民. 敦煌楞伽经变考论[J]. 敦煌研究,2011(4):5-7.

[24]上山大峻. 从敦煌出土写本看敦煌佛教研究[J]. 顾虹,刘永增,译. 敦煌研究,2001(4):95.

[25]Jens stergard Petersen.哥本哈根皇家图书馆所藏敦煌遗书目录[J]. 台建群,译.敦煌研究,1993(1):87.

[26]罗振玉. 日本橘氏敦煌将来藏经目录[M]. 上虞:罗振玉,1914:21.

[27]黄永武.敦煌宝藏:第50册[M]. 台北:新文丰出版公司,1981:136.

[28]池田温. 中国古代写本识语集录[M]. 东京:东京大学东洋文化研究所,1990:415.

[29]黄永武. 敦煌宝藏:第104册[M]. 台北:新文丰出版公司,1981:483.

[30]孟列夫. 俄藏敦煌汉文写卷叙录:上[M]. 袁席箴,陈华平,译. 上海:上海古籍出版社,1999:354.

[31]北京图书馆善本组. 敦煌劫余录续编[M]. 北京:北京图书馆善本组,1981:129.

[32]施萍婷. 日本公私收藏敦煌遗书叙录:二[J]. 敦煌研究,1994(3):103.

[33]施萍婷. 敦煌遗书总目索引新编[M]. 北京:中华书局,2000:180.