谈谈《基督山恩仇记》徐蔚南译本之出版问题

2024-07-11北塔

徐蔚南在陪都重庆时坚持翻译文学作品,并且得到茅盾的公开表彰。1945年5月,在《文哨》第1 卷第1 期上,茅盾发表了长文《近年来介绍的外国文学》,列举了数十种译著,其中说:“大仲马的……《基督山恩仇记》(徐蔚南译,五十年代社)。”茅盾这句话有三个关键信息可能有问题:

1. 徐蔚南是根据大仲马的小说原著翻译的吗?

2. 徐蔚南译本是五十年代社出版的吗?

3. 徐蔚南译本最初面世是在1945年5月之前吗?

茅盾这句话给人的印象是:徐蔚南译自大仲马的法文小说原著。徐是翻译法国文学的名家,很多人在真正阅读徐译本之前,恐怕都会这么想当然。

熊飞宇在《徐蔚南在渝期间的活动与著译条述》一文中比较详尽地列举了自1943年2月26日至1945年9月18日徐蔚南寓居重庆两年半时间里的活动和著译信息,其中最后一条说:“1945年11月,《基督山恩仇记》出版。大仲马原著,徐蔚南译。出版者:重庆独立出版社。电影小说。据美国拍摄的影片故事情节编写。卷末有译者跋。‘独立文艺丛书之一。1946年7月南京再版。”(《蜀学》杂志2019年第18期)“电影小说”云云大概指的是“据美国拍摄的影片故事情节编写”。小说在被拍成电影之前先要被改编成所谓的电影脚本。

极为有意思的是:“文革”刚刚结束之际,有好事者转抄徐蔚南译本,然后油印出来。转抄者在题记中说:“《基督山恩仇记》……这个转抄本系《基督山恩仇记》的电影文学剧本。……”从这个题记的内容、文风和用字(简化字)等方面来判断,这个转抄本产生于“文革”结束后不久全国批判“四人帮”的高潮时期。转抄者直接称之为“电影文学剧本”。

不管是“电影小说”还是“电影文学剧本”,都不再是小说原著。那么,徐蔚南译本真的是根据电影脚本改编的吗?

李波在《The Count of Monte Cristo 早期中文译本考释》一文中明确地说:“其实,徐蔚南的这个译本跟翟伊文的译文一样,所依据的正是MichaelWest的节译改写本。”关于Michael West 的这个英译简写本,李波在文章里也有介绍,即:“MichaelWest简写的大仲马作品,题目是Monte Cristo,由Longmans, Green and Co. 出版。根据网路和图书馆资料显示,这个英译简写本,最早出现在1930/1931年间,是学生补充读物,词汇简单。”(见香港中国语文学会编《文学论衡》总第24 期,2014年6月)。

因此,徐蔚南译本所根据的既不是大仲马的法文小说原著,也不是好莱坞的电影文学剧本,而是简化了的英文译本。

熊飞宇等人之所以误认为是电影剧本乃至电影小说,其根由还在徐蔚南自己留下来的文字。

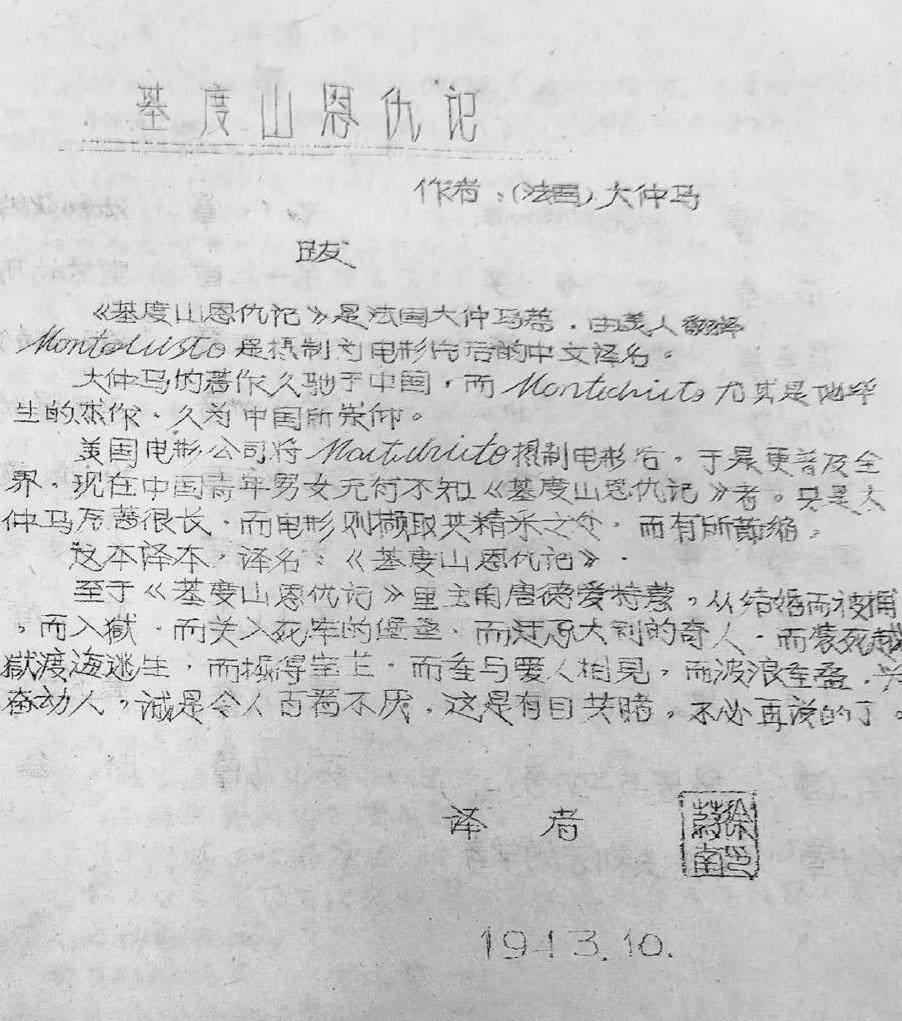

徐蔚南在译者跋中模棱两可地说:“《基督山恩仇记》是法国大仲马所著,由美人翻译Monte-Cristo 且摄制为电影片后的中文译名。”“美国电影公司将Monte-Cristo 摄制为电影后,于是更普及全界,现在中国青年男女无有不知《基督山恩仇记》者。只是大仲马原著很长,而电影则撷取其精彩之处,而有所节缩。”从这几句话我们确实可以差不离推断:译文不是源自大仲马原著,而是节缩了原著的电影脚本。徐蔚南的译本是只有区区九万字的小册子,而原著是九十多万字的皇皇巨著。

那么徐为何只说电影之节缩,却避而不谈 West之简译?笔者以为他是羞于启齿。

他的专业是法文,他是翻译法国文学的好手,之前他已经从法文原著翻译过许多重要作品。他不应该从英文转译——他的英文程度不如法文,更不应该拿一个小儿科的简译本来转译。

况且,在徐蔚南翻译之前,West 之英文简译已经有人转译为中文并正式出版,而且还有两个人的两个不同译本,其中一个还入选了大名鼎鼎的丛书。第一个是翟伊文翻译的《炼狱》,原著者署名“杜马”,实际上就是大仲马,这部译作收入“世界少年文学丛书”系列,1939 年8 月由上海中华书局有限公司发行。李波推断说:“从故事情节、语言和插图等各个方面来判断,翟伊文依据的就是MichaelWest 的改/ 简写英文本。”第二个是张仲荣的译本。上海的《破浪》杂志曾经连载过《炼狱》,署名是“Alexandre Dumas 原著、张仲荣 译”。李波勾陈推断说:“该刊创刊选译的第一部文学作品,正是大仲马的这部作品。第2 期刊载的是第一章‘抵家后半部分和第二章‘邓蒂与他的父亲前半部分,仔细对比内容,该译文也是根据Michael West 的改/ 简英译本翻译。”(香港中国语文学会编:《文学论衡》总第24期,2014年6月)。

因此,徐蔚南的这次翻译行为是炒冷饭,而且炒的还是已经变成了稀饭的冷饭——简写或简译就如同把干饭加水煮成稀饭。徐这样的行家里手,按理不该这么做。他哪好意思明说他的译文根据的是Michael West 的英文简译本呢?

那么,他为何要从事这样没有什么意义甚至让他掉架子的翻译呢?笔者以为主要是为稻粱谋。徐蔚南在战前上海十里洋场过惯了比较舒适的生活,而在战时重庆条件艰苦。他需要挣点快钱,以保持一定的生活水准,翻译算是一个小小的赚钱门道。但他没有时间翻译《基度山伯爵》足本,所以选了简本。电影的市场号召力远远大于文学,读小说(哪怕是简写本)的人大大少于看根据小说改编的电影的人,在广大老百姓温饱都难有保障的陪都可能尤其如此,所以他宁愿强调电影之节缩,而不提小说之缩写。

如果茅盾所说是事实,那么,徐蔚南译本最初面世是在1945年5月之前,而且是“五十年代社”出版的;但目前各大图书馆所见、学界所公认的译本是独立出版社初版的,时间是1945年11月。茅盾所说的徐蔚南译本绝不可能是独立版。

徐蔚南所写译者跋的落款时间是1943年10月,也就是说那时他已经完成了翻译;到1945年11月独立出版社推出此书,中间有两年多的时间。当时的出版设备虽然简陋,技术虽然落后,但出版的速度还是比较快的,两年里推出一个版本在时间上完全是有可能的。在这两年里,茅盾和徐蔚南多次见面,应该谈到过出版事宜。茅盾所说的五十年代社是1940年代就存在的出版社,1941年3月1日由民主人士金长佑和梁纯夫合作创办于重庆,金为社长,梁为总编辑。他们出版过不少世界文学名著译本。比如,1942年出版的《战争与和平》(托尔斯泰著,郭沫若、高地译),再如1943年出版的《安娜·卡列尼娜》(不是托尔斯泰小说原著,而是沃滋尼生斯基改编的五幕剧,译者为陈北鸥),还如1944年初版的《劫后英雄记》(上册,司各脱作,陈原译)。那么,他们是否出版过徐蔚南译的《基督山恩仇记》呢?他们是否一开始答应出版,后来没有出版呢?

从逻辑上说,转抄本之前有抄本,上文所说的“文革”后转抄本应该源自某个抄本。笔者推测,徐蔚南译本曾经有过一个抄本,而且上面有“五十年代社”的字样。茅盾可能见过这个抄本而有“五十年代社”之记录,抑或只是茅盾误记?这些问题还有待进一步考证。

作者: 北塔,本名徐伟锋,诗人、学者、翻译家。中国现代文学馆研究员。已出版诗集《滚石有苔——石头诗选》《巨蟒紧抱街衢——北京诗选》,学术专著《照亮自身的深渊——北塔诗学文选》和译著《八堂课》等。

编辑:杜碧媛 dubiyuan@163.com