距今4000年前后黄土高原西北边缘的生业经济:稳定同位素的证据

2024-07-09侯亮亮杨柳红王彬馨贾尧张光辉

侯亮亮 杨柳红 王彬馨 贾尧 张光辉

译自:Hou LL. Yang LH. Wang BX. Jia Y. Zhang GH. 2022. The subsistence economy on the northwest edge of the Loess Plateau during c. 4000 a BP: Evidence from stable isotopes. Journal of Archaeological Science: Reports, 45, 103616. 译稿略有删减。

该研究系国家重点研发计划项目“中华文明探源研究·北方长城地带文明进程研究”(编号:2020YFC1521601)阶段性成果。

摘要:为揭示距今4000年前后黄土高原西北边缘传统粟黍农业与牛羊饲喂等新生产力要素间的关系,本文以碧村遗址3例人骨和53例动物骨骼为研究对象,运用碳氮稳定同位素分析的方法,还原了他们的食谱及家畜饲养方式。结果显示,部分先民(-7.3‰,8.8‰,n=1)、家猪(-7.9‰±1.7‰,5.9‰±0.7‰,n=15)和家犬(-7.8‰±0.3‰,7.5‰±0.4‰,n=2)主要以粟黍类食物为生;其余人(-13.4‰±0.2‰,6.7‰±1.0‰,n=2)、牛(-13.9‰±1.3‰,5.6‰±0.6‰,n=11)和羊(-16.0‰±1.1‰,5.3‰±0.7‰,n=15)则以C3/C4类混合食物为生。研究显示,牛和羊既在野生系统中生存,又食用一定量粟黍类食物。当地众多深沟大壑并不适合粟黍农业发展,但却适宜放牧牛羊,这无疑能增加物资产出。同时,外来牛和羊没有侵占传统家猪的饲喂规模,反而优化了粟黍资源的利用。

关键词:碧村遗址 距今4000年前后 碳氮稳定同位素 粟黍农业 牛羊饲喂

Abstract: To reveal the relationship between millet-based agriculture and new productivity factors (cattle and sheep husbandry) on the northwest edge of the Loess Plateau during c. 4000 a BP, stable carbon and nitrogen isotope analyses of human (n = 3) and faunal (n = 53) bones from the Bicun site were undertaken. Results show that some humans (–7.3‰, 8.8‰, n = 1), pigs (–7.9 ± 1.7‰, 5.9 ± 0.7‰, n = 15), and dogs (–7.8 ± 0.3‰, 7.5 ± 0.4‰, n = 2) mainly lived on millet-based food, while other humans (–13.4 ± 0.2‰, 6.7 ± 1.0‰, n = 2), cattle (–13.9 ± 1.3‰, 5.6 ± 0.6‰, n = 11), and sheep (–16.0 ± 1.1‰, 5.3 ± 0.7‰, n = 15) lived on C3/C4 mixed food. Cattle and sheep not only grazed in wild ecosystems but also ate millet-based foods. Many deep gullies and ravines on the northwest edge of the Loess Plateau are not suitable for the development of millet agriculture but are the ideal pasture for herding cattle and sheep, which undoubtedly promoted material productivity. Meanwhile, instead of encroaching on the development of pig feeding, cattle and sheep husbandry made the utilization of millet-based food more effective.

Keywords: Bicun site c.4000 a BP Carbon and nitrogen stable isotopes Millet agriculture Herding sheep and cattle

一、引 言

史前跨欧亚大陆农作物和家畜的传播,不仅极大地促进了东西方文化的交流,而且还促使农牧混合经济模式在中国北方地区的出现和传播。其中,新的生产力要素,如牛和羊的饲喂畜牧业日益成为改变和推进社会复杂性进程的重要因素。

距今4000年前后,中国北方考古学文化的格局急剧变化,不同地区纷纷涌现出各自的文化中心(图一)。在黄河上游,马家窑文化之后,齐家文化(4300 BP-3600 BP)迅速发展,很快遍布整个甘青地区的东部。在黄河中游,庙底沟二期文化之后,陕西渭水及其支流两岸台地上的客省庄文化(4600 BP-4000 BP),晋南临汾盆地一带的陶寺文化(4300 BP-3900 BP),豫中地区的王湾三期文化(4600 BP-3900 BP)、二里头文化(3750 BP-3500 BP)以及豫北冀南地区的后冈二期文化(4600 BP-4000 BP)纷纷崛起,并各自成为当地的核心文化。在黄河下游,大汶口文化之后,龙山文化(4600 BP-4000 BP)快速发展,并对周边的考古学文化产生强烈的影响。最近,随着石峁(约4000 BP)、新砦(4050 BP-3750 BP)和周家庄(4300 BP-3750 BP)等遗址为代表的超大型聚落或城址的发现和研究,为中国早期国家的起源和社会复杂化的研究提供了更为丰富的元素。

多重证据显示,欧亚大陆农作物(如大麦、小麦)、家畜(如牛、羊)及金属(如青铜器)的传播与交换的强化对相关文化的影响和推动尤为明显。以粟黍农业为基础兼具家畜(猪)饲喂、同时对牛和羊也采取一定程度的管理措施的生计方式毫无疑问推动了以上地区考古学文化的发展。黄土高原一些地区由于分布着众多的深沟大壑,可能不太适宜种植粟黍农业,但是牛和羊(特别是羊)的出现使得无法耕种的深沟大壑变成了牧场,变成了创造更多社会物质基础的生产力。动物考古研究发现,牛和羊在家养动物中所占的比例大体呈现由少到多的趋势,羊的二次产品(奶、毛等)开始被开发和利用,且传统粟黍农业也对牛的饲喂产生明显影响。然而,相对于牛和羊的引入和利用而言,麦类作物和青铜等的开发和利用则相对有限。此外,特别值得一提的是,上述地区的生业经济模式几乎一致,但也存有差异,特别是随着时间的发展使多元化文化元素不断增加,导致当地生业经济成分不断丰富,即多种农作物和家畜互为补充的生业经济变得尤其重要。

近些年,作为支撑和链接石峁等超级大城址发展的卫星城和枢纽点,黄河南流两岸地区的碧村遗址、寨山遗址、桃柳沟遗址、薛家会遗址等面积在60~100万平方米的次级聚落开始不断被发现和研究。同时,同时期面积在20万平方米及以下的聚落也大量涌现,被不断地发现和研究。这体现了石峁王国内部的聚落等级分化,面积在60~100万平方米的聚落当属石峁都邑下的次级聚落,同时也是不同流域的中心聚落。这些遗址的“零星”发现,反映了距今4000年前后黄土高原西北边缘不同层级聚落间的阶级分化(图一)。

与石峁遗址隔黄河相望,碧村遗址的发现和研究,经确认属于石峁遗址之下的次级聚落。碧村遗址地处黄河与蔚汾河的关键出入口,遗址规模大,等级高,与神木石峁直线距离也不足百公里,战略地位和社会辐射效用显著,这为探索黄土高原西北边缘地区文化与社会交流,提供了一个重要突破口。同时,碧村遗址石砌房址和城墙的发现,被确认为是规模最大的石砌房址,并在小玉梁上确认了大型石砌排房的存在,进一步确定了这是一个出现过社会复杂化的聚落。

然而,在欧亚大陆农作物、家畜及金属传播与交换强化的全球化大浪潮下,黄河南流两岸地区的考古学文化大发展是否也与此转变有关,传统的粟黍农业及外来的牛羊家畜饲养业在本地考古学文化大发展中起到何种作用,本地与周边相关区域的互动关系等学术问题,依然缺乏相应的探讨。

鉴于此,本研究拟以黄河南流东岸山西兴县蔚汾河流域的碧村遗址人和动物骨骼为研究对象,开展C、N稳定同位素分析,重建先民和相关动物的食物结构,探讨距今4000年前后黄土高原西北边缘先民的生业经济及其与相关考古学文化发展的关系,特别是史前欧亚大陆农业传播和东西方文化交流对该区域的影响程度等。

二、材料与方法

(一)样品选取

碧村遗址(38°51′N,110°89′E)位于山西省吕梁市兴县高家村镇碧村村北,地处黄河与蔚汾河的交汇处。据出土器物及其组合群初步研究表明,碧村遗址的相对年代主要集中在龙山文化晚期至夏纪年前后。同时期临近的石峁遗址、木柱柱梁遗址的人骨AMS-14C测年显示它们的年代均在距今4000年前后。

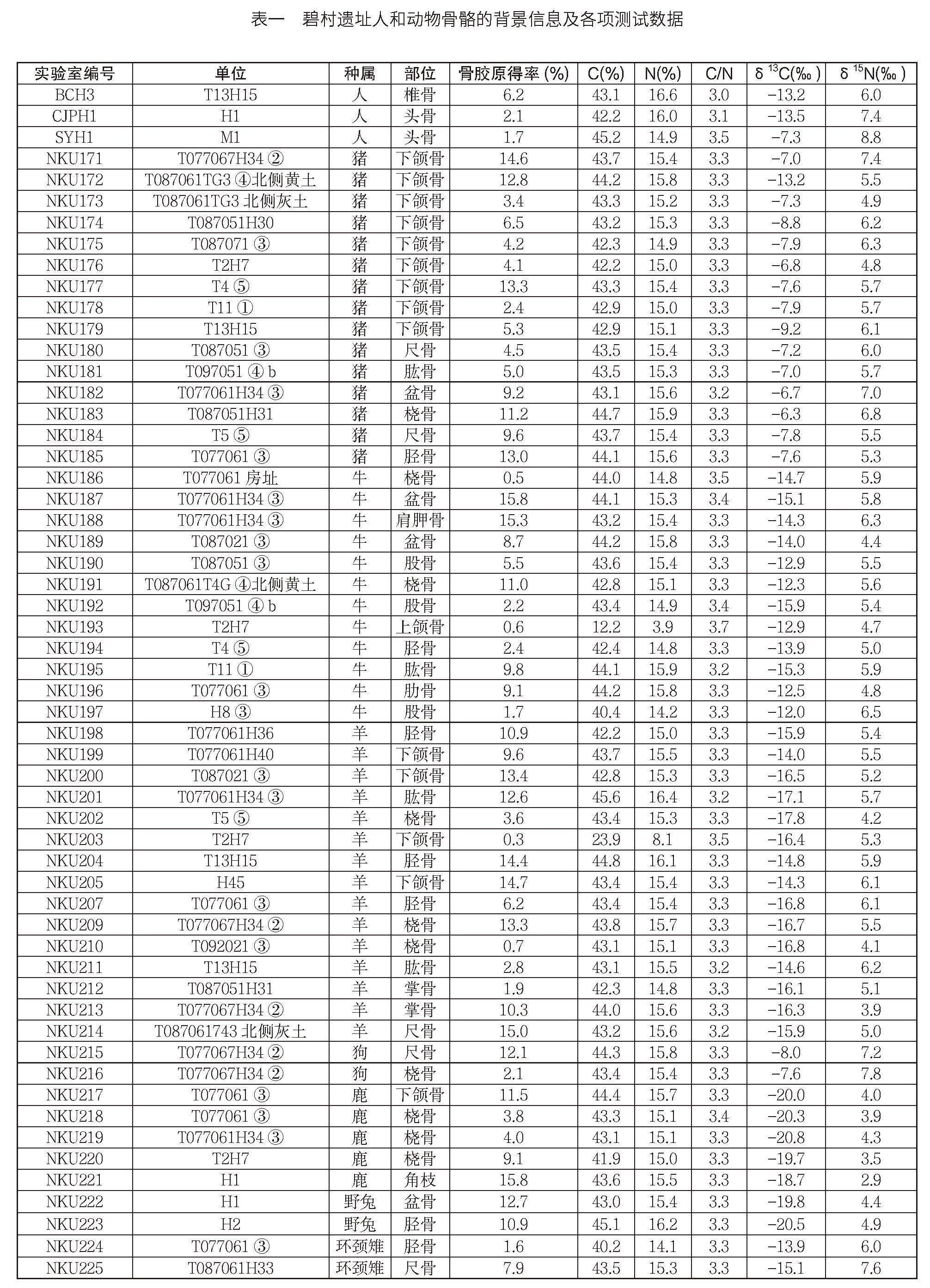

根据人和动物骨骼出土情况,本研究选取碧村遗址家猪15例、狗2例、牛12例、羊15例、鹿5例、野兔2例、环颈雉2例及分属在1座墓葬和2个灰坑的先民3例,进行C、N稳定同位素分析(表一)。依据遗址不同区域内灰坑出土的骨骼样本分布特征可知,本次提取的样本可能超过10只猪、4只羊、2头牛和1只狗。样本的详细信息如表一所示。

(二)稳定同位素分析

依据Richards和Hedges文中的方法,并参考Jay和Richards对该方法的修改。首先,机械去除骨样表面污染,取1g左右的骨样放入试管,倒入10ml浓度为0.5mol/L的HCl 溶液4℃浸泡,每隔2~3天更换酸液,直至骨样松软,无明显气泡,用去离子水清洗至中性。置于浓度为0.001mol/L的HCl溶液,在烘箱70℃条件下明胶化48小时。取出后热滤,再经Millipore Amicon Ultra-4超滤后收集分子量>30 kD的溶液,放入冰箱冷冻。最后,真空冷冻干燥,收集骨胶原,称重并计算骨胶提取率(骨胶原重量/骨样重量,表一)。

骨胶原的C、N元素含量及同位素比值测试由中国科学院大学考古同位素实验室完成,测试所用仪器是稳定同位素质谱分析仪(Isoprime 100 coupled with Elementar Vario)。测试C、N元素含量所用的标准物质为磺胺(Sulfanilamide)。C、N稳定同位素比值,分别以IAEA-600、IAEA-CH-6标定碳钢瓶气(以VPDB为基准)和IAEA-600、IAEA-N-2标定氮钢瓶气(以AIR为基准)。此外,每测试10个样品中插入一个实验室自制胶原蛋白标样(δ13C值为-14.7‰±0.1‰,δ15N值为7.0‰±0.1‰)。样品的同位素比值,以δ13C和δ15N值表示,分析精度均低于±0.2‰。测试数据见表一。

三、结果与讨论

(一)骨骼污染鉴别

从表一可知,56例样品均提取到足量的骨胶原。56例样品的骨胶原的C、N含量分布范围分别在12.2%~45.6%和3.9%~16.6%之间,均值分别为42.5%±5.0%和15.0%±1.9%,与现代样品的C、N含量(分别为41.0%、15.0%)接近。同时,骨胶原提取率的差异也较大,分布范围在0.3%~15.8%之间,均值为7.7%±4.9%,与现代样品中骨胶原的含量(20.0%)有很大的差别,说明骨样在埋藏过程中受到一定的污染。此外,样品的C/N摩尔比值在3.0~3.7之间,部分样品超出了未受污染样品的C/N摩尔比值(2.9~3.6)的范围内,说明部分样品受到了污染。

经过分析,可知NKU193的C/N摩尔比值为3.7,说明不可用于后续的稳定同位素分析。因此,除NKU193外,以上55个样品提取出的骨胶原,均可用作稳定同位素分析。

(二)动物的稳定同位素分析

图二为碧村遗址人和动物骨胶原的δ13C和δ15N值的散点图。由图二可见,不同种属动物的δ13C和δ15N值较为分散,说明它们的食物结构存在较大的差异,这应该与它们的生活方式和饮食习惯相关。

野生草食动物,如草兔、鹿等的稳定同位素比值,一般可以作为当地野生植被稳定同位素基准值的重要参考。如图二所示,本研究中鹿的δ13C值和δ15N值最低(-19.9‰±0.8‰,3.7‰±0.5‰,n=5),说明此鹿主要以C3类草类和树叶等为食,也反映了当地的野生植被是以C3类植物为主。草兔的δ13C值(-20.2‰±0.5‰,n=2)与鹿的相应值接近,δ15N值(4.7‰±0.4‰,n=2)略高于鹿的相应值,但在食草动物的δ15N值范围之内,进一步说明当地的野生植被是以C3类植物为主。因此,上述野生食草动物的稳定同位素特征(-20.0‰±0.7‰,4.0‰±0.6‰,n=7),确定了当地的野生植被是C3类植物为主。此外,蔚汾河流域的考古调查过程中浮选并提取到的大植物遗存结果显示,和粟黍农作物伴生的杂草既有C3类植物也有C4类植物,即以黍亚科、藜科和豆科植物为主,这也为当地的植被类型提供了一定的参考。

如图二所示,羊的δ13C值和δ15N值(-16.0‰±1.1‰,5.3‰±0.7‰,n=15)明显高于鹿和兔的相应值,表明它们的食物也主要为C3类食物,辅以少量C4类食物。然而,这些羊的δ15N值差异较大,说明部分羊的食物中包含了δ15N值较高的植物,这可能和季节性投喂饲料有关,如冬春季节投喂粟黍类的秸秆等。牛的δ13C值(-13.9‰±1.3‰,n=11)总体上略高于羊,但其δ15N值(5.6‰±0.6‰,n=11)却相对集中,说明它们食物中包含了更多的C4类植物,可能和粟黍类植物的秸秆有关。

如图二所示,环颈雉的数量较少,其δ13C值和大部分的牛接近,但δ15N值略高于牛的相应值,这说明它们除了食用野生植物的种子外,还食用粟黍类食物,特别是米虫或其他昆虫等高蛋白类食物。

如图二所示,猪和狗的δ13C值高于牛和羊,这应该与其食物结构差异相关。具体表现为,猪(-7.9‰±1.7‰,5.9‰±0.7‰,n=15)和狗(-7.8‰±0.3‰,7.5‰±0.4‰,n=2)的δ13C值和δ15N值比较接近,明显表现出以C4类食物为主的食物结构特征。同时,由图二可见,狗的δ15N均值(7.5‰±0.4‰,n=2)高于家猪的δ15N均值(5.9‰±0.7‰,n=15),说明其食物中的动物蛋白比例更多。

(三)先民的稳定同位素分析

鉴于在碧村遗址及其周边地区并没有发现大型的公共墓地,因此没有有效地获取足量的先民骨骼,进而无法获取当时先民的充足的稳定同位素数据,本研究仅获取3例先民的稳定同位素数据。

如图二所示,据碧村遗址3例先民的δ13C值和δ15N值差异,可以初步分为两组群体:BCH3和CJPH1(A组)的δ13C值和δ15N值相对较低(-13.4‰±0.2‰,6.7‰±1.0‰,n=2),说明他们主要以C3/C4类混合类食物为生;SYH1(B组)则拥有较高的δ13C值和δ15N值(-7.3‰,8.8‰,n=1),主要以C4类食物为生。

据C和N稳定同位素在食物链中的分馏效应(在不同营养级间C富集1‰~1.5‰,N富集3‰~5‰),可以看出猪(-7.9‰±1.7‰,5.9‰±0.7‰,n=15)和狗(-7.8‰±0.3‰,7.5‰±0.4‰,n=2)的δ13C和δ15N均值与先民SYH1的相应值(-7.3‰,8.8‰,n=1)都在一个营养级之内,说明家猪、家犬与先民的食物结构较为一致。同时,在龙山文化时期北方粟黍农业体系下,先民和猪、狗的共生互惠关系已经非常明确,在特殊情况下家猪和家犬可以作为探索先民生业经济的替代性指标。鉴于本研究中人骨样品较少,可以尝试以碧村遗址家猪和家犬的数据来窥探大部分群体的食物结构和生业经济。上文分析显示,家猪和家犬主要以C4类食物为生,因此碧村大部分先民可能和SYH1一样都以C4类食物为生。此外,如表二和图三所示,与碧村遗址邻近的同时期的木柱柱梁遗址先民(-10.3‰~-6.7‰,-8.2‰±1.5‰;7.8‰~9.5‰,8.8‰±0.6‰,n=8)、神圪垯墚遗址大部分先民(-10.5‰~-6.7‰,-8.1‰±1.0‰;6.2‰~11.8‰,8.9‰±1.4‰,n=26)与SYH1的稳定同位素数据接近,这和北方同时期的石峁、新华、辛章、陶寺、新砦及两城镇遗址先民的食物结构相似(表二;图三),说明以种植粟黍为基础、兼具家畜(猪)饲喂是距今4000年前后中国北方大部分先民的主要生计方式。

先民BCH3和CJPH1(-13.4‰±0.2‰,6.7‰±1.0‰,n=2)与牛(-13.9‰±1.3‰,5.6‰±0.6‰,n=11)和羊(-16.0‰±1.1‰,5.3‰±0.7‰,n=15)的δ13C值和δ15N值接近,说明他们基本都以C3/C4混合类食物为生。然而,需要特别指出的是,先民BCH3和CJPH1的δ15N值相对较低,说明这些先民食物结构中的肉食含量极其有限,因此,这两例先民更可能以植物性食物为生。结合表二和图三可知,神圪垯墚遗址有两例先民(SGDL43,δ13C:-13.3‰,δ15N:8.4‰;SGDL50,δ13C:-14.6‰,δ15N:7.0‰)与碧村遗址BCH3和CJPH1先民的数据接近,这可能与先民的迁徙活动、社会地位以及对外来文化因素(牛、羊、小麦、大麦等)的适应程度等有关。

首先,BCH3和CJPH1和神圪垯墚遗址的两例居民一样,都可能并非本地居民。至于他们具体的来源地,今后还需要做进一步研究。

当然,这两例个体存在特殊值也可能与他们的社会等级有关,他们可能有更多机会获得不同种类的食物资源。墓葬中的葬式及其随葬品组合可以在一定程度上反映先民的社会地位等信息。如碧村遗址BCH3和CJPH1的人骨发现于灰坑之内,但SYH1则发现于完整的墓葬之内,这似乎表明前者的社会地位较低。近期,在邻近的同时期的府谷寨山遗址和石峁遗址都发现了等级分明的群体,也间接说明距今4000年前后黄土高原社会存在阶层分化的现象。

另外,值得一提的是,水稻和麦类等C3类谷物在距今4000年前后的陕北地区考古遗址中的出土概率和绝对数量极为有限,但豆类等C3类植物却时有发现,相关比例仅次于粟黍等。碧村及神圪垯墚部分人群消费了一定比例的C3类植物性食物,很可能就是来自于豆类。《战国策》记载“韩地险恶,山居,五谷所生,非麦而豆;民之所食,大抵豆饭藿羹”,也说明黄土高原先民以豆及叶果腹。因此,碧村遗址所谓的BCH3和CJPH1低等级人群的动物蛋白摄入量极其有限,但可能大量食用“豆饭藿羹”。

(四)动物的饲喂策略

现有考古发现和研究成果表明,距今4000多年前后的碧村遗址与陕北地区的木柱柱梁、神圪垯墚及石峁遗址一样,都出土了大量炭化的粟黍、猪、犬及牛和羊的骨骼(图一)。

根据表一及表三可知,碧村遗址2例家犬和15例家猪的C、N稳定同位素数据与神圪垯墚、新砦、陶寺、辛章等遗址的相关值基本接近(图一),证实距今4000年前后中国北方地区存在坚实的粟黍农业体系。在这样的农业体系之下,碧村遗址的猪和狗都受到了先民的控制和管理,依赖粟黍及其副产品为食,同时也经常性地食用先民的残羹冷炙、剩饭,甚至粪便等。

然而,仔细观察可以发现,神圪垯墚、新砦、陶寺、辛章和碧村遗址的个别家猪/犬还摄入了一定量的C3类食物。根据地理位置分布情况,大致可以分为两组来进行讨论。首先,新砦和陶寺遗址位于中原腹地,距今4000年前后,该地区“五谷丰登”的农业格局已经基本形成。因此,新砦和陶寺遗址的家猪(犬)很可能摄入一定量的C3类麦类、稻类、豆类及其副产品等。当然,这也可能与多样化的饲喂方式有关,如在野外采食野生生态系统之下的食物等也可能导致家畜的δ13C值偏低。其次,辛章、碧村和神圪垯墚遗址的地貌环境各具特色,如辛章遗址位于相对封闭的忻定盆地内,碧村和神圪垯墚遗址则位于黄土高原的墚峁之间。植物考古的研究也显示,辛章、碧村和神圪垯墚遗址所在区域依然以单纯的粟黍农业为主,但也发现少部分豆类作物,因此,这些地区部分猪和狗可能也会消耗一些C3类食物,如豆类或野生食物资源。

和本土传统家猪(犬)的饲喂方式不同,外来牛和羊的饲喂方式更应值得关注。上文分析显示,碧村遗址牛和羊的食物结构明显不同于猪和狗,这可能与它们的饲喂方式相关。首先,碧村遗址羊的C稳定同位素值略高于鹿的相应值,说明羊在野外放养的同时,也有少量人为干预的情况,即它们的食物中被添加了少量C4类粟黍的副产品等食物,先民在收获和加工粟黍以后,秸秆和谷糠等很可能成为羊的食物来源。在冬春季节,野生植被资源稀缺的条件下,羊群在野外无法获得足量的食物,这时粟黍的副产品极有可能成为其食物的重要补充。同时,碧村遗址还有个别羊所消耗的粟黍类副产品比例较高,说明先民可能会对个别羊进行特殊关照,向其投喂更多的粟黍类食物。

特别值得一提的是,碧村遗址牛食物中的粟黍类副产品比例明显高于羊,这与同时期多个遗址的情况类似,说明先民对外来的牛采取了与羊不同的饲喂方式。牛是大型反刍动物,单纯在野外放养并不能满足其食物需求,因此,牛在野外放养的同时,必须添加相应的饲料,粟黍的秸秆自然成为牛群饲料的不二之选。因此,以粟黍的副产品(如秸秆等)舍饲牛可能在当时已经成了一种流行模式。显然,碧村遗址牛和羊等外来家畜的饲喂方式也受到粟黍农业的影响,这些全新的生产力要素在很多不适宜农耕的区域(如黄土高原的深沟大壑)被饲喂和放养。可见,在原有家猪饲喂的基础上,碧村遗址牛和羊的引入使得家畜体系更加多元,这为该地区原有的生业经济增添了新的活力和生产力要素。

土壤有机碳分析显示,北方地区绝大多数野生植被都是以C3类植物为主。多重证据(植物考古、动物考古和稳定同位素考古)表明,中国北方地区早在新石器时代就确立了粟黍农业及其基础上的家畜(猪)饲喂业。龙山文化晚期,牛、羊等全新的生产力要素的传入对中国北方传统的以粟黍为主、兼具家畜(猪)饲喂的生业经济产生了一定的影响。已有的研究成果发现,猪和狗通常以粟黍及粟黍的副产品、先民的残羹冷炙、剩饭,甚至粪便等为食。自新石器时代以来,猪往往作为中国北方先民重要的肉食来源,家犬则是人类忠实的伙伴和看家护院的工具,二者属于共生互惠关系,但家犬有时也是先民肉食资源的重要补充。然而,北方先民对于外来牛和羊的利用则是对其次级产品的开发(如羊毛、牛奶等)。

可见,碧村遗址的猪和狗与先民的共生互惠关系已非常明确,它们受到当地先民严格的控制和管理,主要依赖粟黍及其副产品为食,经常性地食用先民的残羹冷炙、剩饭,甚至粪便等;外来的牛和羊则被放牧于碧村遗址周边不适合进行农耕的深沟大壑里。在冬春季节,先民可能对其投喂粟黍副产品,如秸秆等,作为其食物的补充,尤其是对于食量较大的牛而言,其对于粟黍类副产品的依赖程度较高。

(五)外来牛和羊的饲喂策略

为了从宏观上明确碧村遗址先民对牛和羊的饲喂策略,特别是与周围地区及中原地区先民对牛和羊饲喂策略的异同,本文收集了已经发表的神圪垯墚、辛章、陶寺和新砦等遗址(图一)牛和羊的稳定同位素数据与本研究的相关数据(表四)进行比较分析,以进一步探讨距今4000年前后黄土高原西北缘先民生业模式的独特性。

由表四和图四可知,上述相关遗址牛的δ13C值存在较大的差异。具体而言,碧村遗址的相应值和其临近的神圪垯墚的数据相近。整体上碧村遗址牛的δ13C均值都略低于辛章、陶寺和新砦遗址的牛。从单因素方差分析(One-way ANOVA)来看,碧村遗址牛的δ13C值与新砦和陶寺牛的δ13C值存在极显著差异(P=0<0.01, P=0.003<0.01),与其它两个遗址的数值则没有明显区分。另外,尽管碧村遗址的牛的δ15N值最低,但和其他遗址一样都在食草动物的δ15N值的范围之内。然而,从单因素方差分析(One-way ANOVA)来看,碧村遗址牛的δ15N值与神圪垯墚、陶寺和辛章牛的δ15N值存在显著性差异(0.01 由表四和图五可知,上述遗址羊的相关数据都比较接近,说明它们都主要是在野外放养为生。然而,需要特别指出的是,它们的δ15N值存在较大的差异,这可能与中原地区的羊的食物中被添加部分饲料或生活于缺水的环境中有关。从单因素方差分析(One-way ANOVA)来看,碧村遗址羊的δ13C值与新砦和辛章遗址羊的δ13C值分别存在极显著差异(P=0.006<0.01)和显著性差异(0.01 相关研究显示,约从4500 a BP开始,黄土高原西北边缘地区的先民已对外来的牛和羊进行了放牧,使得畜牧经济在当时已成为占据当地先民生产生活主导地位的生业经济。上文分析显示,碧村遗址先民不仅对外来的牛和羊进行放牧,也向其投喂粟黍的副产品等,也暗示畜牧经济的出现和产生。此外,相关研究显示,碧村遗址当时的生态环境足以支撑粟黍农业的持续发展,黄土高原西北边缘众多的深沟大壑不适合粟黍农业的高度发展,但却是放牧牛羊的天然牧场,这无疑促进了物质生产效率的提高。同时,外来牛和羊并没有侵占碧村传统家猪(犬)的食物资源,反而能够更充分有效地利用粟黍及其副产品。显然,碧村外来牛和羊的饲喂不仅能够使当地的粟黍农业得以更长足稳定地发展,而且还大大增加了先民的物质产出。 因此,以种植粟黍为主,兼具家畜(猪)饲喂,同时饲喂牛和羊的全新的生业模式为距今4000年前后黄土高原西北边缘地区考古学文化的发展奠定了广泛的物质基础,这直接促进了不同层级聚落(如石峁遗址)的大规模发展,甚至促使着文明的最终出现。 (六)黄土高原西北边缘地区的社会复杂化 大量考古证据表明,距今4000年前后黄土高原西北边缘分布着众多聚落,特别是超大型聚落(如石峁)(图一),这直接导致社会复杂化的出现。其中,先民赖以生存的物质基础无疑是推动社会复杂化进程的重要因素之一。上文分析显示,碧村遗址及其周边地区以种植粟黍为主,兼具家畜(猪)饲喂,同时饲喂牛和羊的全新的生业模式不仅增添了先民的物质产出,还进一步促进了人口增长、文化交流及聚落的扩张和繁荣,推动了当地的社会复杂化进程。 随着财富的积累,社会复杂化的进程得以加快。邻近碧村的寨山遗址出现了四种不同类型的墓葬(图一),表明该地可能存在社会等级秩序:第一种类型的墓葬有木棺、壁龛(放置陶器和/或殉牲)和殉人;第二种有木棺和壁龛,无殉人;第三种有木棺、无壁龛和殉牲或殉人;第四种无随葬品。其中,前两种墓葬数量较少,后两种相对较多,这可能间接反映了财富被掌握在少数人手里,这部分人群的地位等级较高。另外,值得一提的是,碧村居民存在着两种不同的食物类型,且分别被埋葬于不同的区域,一组来自于墓葬中,另一批来自于灰坑,这也证明当时出现了社会阶级分化的现象。 然而,距今4000年前后黄土高原西北边缘先民与中原腹地先民的生业经济仍然存在很大不同。相较于黄土高原西北边缘单一且发达的粟黍类农耕经济,中原腹地此时已经出现了“五谷丰登”(粟黍、麦类、水稻、豆类及麻类)的局面。距今4000年前后,气候发生突变,单一的粟黍类农耕经济无法持续稳定地支撑当地的发展,在距今3600年后或稍晚,气候和环境进一步恶化,黄沙漫布以及毛乌素沙漠的扩张使得该地区不再适合发展传统的农耕经济,因此,黄土高原地区最终并没有产生像中原地区那样高度发达的文明。然而,不可否认的是,黄土高原西北边缘先民对外来牛和羊所采取的管理措施毫无疑问为当地的生业经济增添了新的活力,很大程度上加快了社会复杂化进程。 四、结 论 通过对碧村遗址人和动物骨骼的稳定同位素分析,可以得出以下结论: (一)碧村遗址部分先民(-7.3‰,8.8‰,n=1)、家猪(-7.9‰±1.7‰,5.9‰±0.7‰,n=15)和家犬(-7.8‰±0.3‰,7.5‰±0.4‰,n=2)主要以粟黍类食物为生;其余人(-13.4‰±0.2‰,6.7‰±1.0‰,n=2)、牛(-13.9‰±1.3‰,5.6‰±0.6‰,n=11)和羊(-16.0‰±1.1‰,5.3‰±0.7‰,n=15)则以C3/C4混合类食物为生,说明牛和羊也在一定程度上受到了粟黍农业的影响。 (二)碧村遗址的牛和羊不仅在野外放牧,而且还食用了一定量的粟黍的副产品(秸秆),当地众多深沟大壑并不适合粟黍农业发展,但却适宜放牧牛羊,这种饲喂模式使得当时社会的物质产出大大增加,为当地考古学文化的发展乃至文明的最终出现奠定了物质基础。 (三)碧村遗址先民从事以种植粟黍和家猪饲喂为基础的生业经济,同时,饲喂外来的牛和羊,牛羊的引进没有侵占传统家猪的饲喂规模,反而优化了粟黍资源的利用,这为距今4000年前后当地考古学文化的发展乃至文明的最终出现奠定了广泛的物质基础。 a. Kuzmina E. E., The Prehistory of the Silk Road. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008; b. Jones M., Hunt H., Lightfoot E., et al., “Food globalization in prehistory,” World Archaeology, 2011, 43(4): 665~675. 中国社会科学院考古研究所:《中国考古学——新石器时代卷》,中国社会科学出版社,2010年。 a. 同[2];b. 中国社会科学院考古研究所:《二里头(1999-2006)》,文物出版社,2014年。 同[2]。 a. 陕西省考古研究院、榆林市文物考古勘探工作队、神木县文体局:《陕西神木县石峁遗址》,《考古》2013年第7期;b. 北京大学考古文博院、郑州市文物考古研究所:《河南新密市新砦遗址1999年试掘简报》,《华夏考古》2000年第4期;c. 中国社会科学院考古研究所河南新砦队、郑州市文物考古研究院:《河南新密市新砦遗址2002年发掘简报》,《考古》2009年第2期;d. 中国国家博物馆田野考古研究中心、山西省考古研究所、运城市文物保护研究所:《山西绛县周家庄遗址居址与墓地2007~2012年的发掘》,《考古》2015年第5期;e. 中国国家博物馆田野考古研究中心、山西省考古研究所、运城市文物保护研究所:《山西绛县周家庄遗址2013年发掘简报》,《考古》2018年第1期。 a. 赵志军、何驽:《陶寺城址2002年度浮选结果及分析》,《考古》2006年第5期;b. Flad R., S. Li S. C., Wu X. H., et al., “Early wheat in China: Results from new studies at Donghuishan in the Hexi Corridor,” The Holocene, 2010, 20(6): 955~965. a. 傅罗文、袁靖、李水城:《论中国甘青地区新石器时代家养动物的来源及特征》,《考古》2009年第5期;b. 袁靖:《中国古代家养动物的动物考古学研究》,《第四纪研究》2010年第2期。 李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》2005年第3期。 a. 马敏敏:《公元前两千纪河湟及其毗邻地区的食谱变化与农业发展——稳定同位素证据》,兰州大学博士学位论文,2013年;b. Liu X. Y., Lightfoot E., OConnell T. C., et al., “From necessity to choice: dietary revolutions in west China in the second millennium BC,” World Archaeology, 2014, 46(5): 661~680; c. Ma M. M., Dong G. H., Lightfoot E., et al., “Stable Isotope Analysis of Human and Faunal Remains in the Western Loess Plateau, Approximately 2000 calbc,” Archaeometry, 2014, 56: 237~255; d. Ma M. M., Dong G. H., Jia X., et al., “Dietary shift after 3600 calyr BP and its influencing factors in northwestern China: Evidence from stable isotopes,” Quaternary Science Reviews, 2016, 145: 57~70; e. Wang T. T., Wei D., Chang X. E., et al., “Tianshanbeilu and the Isotopic Millet Road: reviewing the late Neolithic/Bronze Age radiation of human millet consumption from north China to Europe,” National Science Review, 2017, 6(5): 1024~1039. 同[7]b。 戴玲玲、李志鹏、胡耀武等:《新砦遗址出土羊的死亡年龄及畜产品开发策略》,《考古》2014年第1期。 a. 陈相龙:《龙山时代家畜饲养策略研究》,中国科学院大学博士学位论文,2012年;b. Dai L. L., Balasse M., Yuan J., et al., “Cattle and sheep raising and millet growing in the Longshan age in central China: Stable isotope investigation at the Xinzhai site,” Quaternary International, 2016, 426: 145~157; c. Dai L. L., Li Z. P., Zhao C. Q., et al., “An Isotopic Perspective on Animal Husbandry at the Xinzhai Site During the Initial Stage of the Legendary Xia Dynasty (2070-1600 BC),” International Journal of Osteoarchaeology, 2016, 26(5): 885~896. a. Linduff K. M. and Mei J. J., “Metallurgy in Ancient Eastern Asia: Retrospect and Prospects,” Journal of World Prehistory, 2009, 22(3): 265~281; b. Liu X. Y., Lister D. L., Zhao Z. J., et al., “Journey to the east: Diverse routes and variable flowering times for wheat and barley en route to prehistoric China,” PLoS One, 2017, 12(11): 1932~6203. a. 赵志军:《中华文明形成时期的农业经济发展特点》,《中国国家博物馆馆刊》2011年第1期;b. 袁靖:《中华文明探源工程十年回顾:中华文明起源与早期发展过程中的技术与生业研究》,《南方文物》2012年第4期。 王炜林、郭小宁:《陕北地区龙山至夏时期的聚落与社会初论》,《考古与文物》2016年第4期。 同[15]。 同[15]。 a. 山西省考古研究所、兴县文物旅游局:《2015年山西兴县碧村遗址发掘简报》,《考古与文物》2016年第4期;b. 山西省考古研究所、山西大学历史文化学院考古系、兴县文物旅游局:《2016年山西兴县碧村遗址发掘简报》,《中原文物》2017年第6期。 同[18]。 同[18]a。 Atahan P., Dodson J., Li X. Q., et al., “Temporal trends in millet consumption in northern China,” Journal of Archaeological Science, 2014, 50: 171~177. 陈相龙、郭小宁、胡耀武等:《陕西神木木柱柱梁遗址先民的食谱分析》,《考古与文物》2015年第5期。 Richards M. P. and Hedges R. E. M., “Stable Isotope Evidence for Similarities in the Types of Marine Foods Used by Late Mesolithic Humans at Sites Along the Atlantic Coast of Europe,” Journal of Archaeological Science, 1999, 26(6): 717~722. Jay M. and Richards M. P., “Diet in the Iron Age cemetery population at Wetwang Slack, East Yorkshire, UK: carbon and nitrogen stable isotope evidence,” Journal of Archaeological Science, 2006, 33(5): 653~662. Ambrose S. H., “Preparation and characterization of bone and tooth collagen for isotopic analysis,” Journal of Archaeological Science, 1990, 17(4): 431~451. Ambrose S. H., Butler B. M., Hanson D. B., et al., “Stable isotopic analysis of human diet in the Marianas Archipelago, western Pacific,” American Journal Physical Anthropology, 1997, 104(3): 343~361. DeNiro M., “Postmortem preservation and alteration of in vivo bone collagen isotope ratios in relation to palaeodietary reconstruction,” Nature, 1985, 317(6040): 806~809. a. Stevens R. E., Lister A. M., Hedges R. E. M., “Predicting diet, trophic level and palaeoecology from bone stable isotope analysis: a comparative study of five red deer populations,” Oecologia, 2006, 149(1): 12~21; b. 管理、胡耀武、胡松梅等:《陕北靖边五庄果墚动物骨的 C和N稳定同位素分析》,《第四纪研究》2008年第6期。 蒋宇超、戴向明、王力之等:《大植物遗存反映的龙山时代山西高原的农业活动与区域差异》,《第四纪研究》2019年第1期。 Makarewicz C. A., “Winter is coming: seasonality of ancient pastoral nomadic practices revealed in the carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N) isotopic record of Xiongnucaprines,” Archaeological and Anthropological Sciences, 2015, 9(3): 405~418. a. Ambrose S. H. and Norr L., “Isotopic composition of dietary protein and energy versus bone collagen and apatite: Purified diet growth experiments”, “Molecular Archaeology of Prehistoric Human Bone (Prehistoric Human Bone-Archaeology at the Molecular Level)”, Springer, 1993: 1~37; b. Hedges R. E. M. and Reynard L. M., “Nitrogen isotopes and the trophic level of humans in archaeology,” Journal of Archaeological Science, 2007, 34(8): 1240~1251; c. 同[28]。 侯亮亮:《稳定同位素视角下重建先民生业经济的替代性指标》,《南方文物》2019年第2期。 同[21]。 同[21]。 侯亮亮、赵杰、邓惠等:《稳定同位素和植物微体化石证据所见山西忻定盆地4000a BP前后的生业经济》,《中国科学:地球科学》2019年第3期。 张雪莲、仇士华、薄官成等:《二里头遗址、陶寺遗址部分人骨碳十三、氮十五分析》,《科技考古(第2辑)》,科学出版社,2007年。 a. 吴小红、肖怀德、魏彩云等:《河南新砦遗址人、猪食物结构与农业形态和家猪驯养的稳定同位素证据》,《科技考古(第2辑)》,科学出版社,2007年;b. 同[12]b。 Lanehart R. E., Tykot R. H., 加里·费曼等:《山东日照市两城镇遗址龙山文化先民食谱的稳定同位素分析》,《考古》2008年第8期。 陈相龙、郭小宁、王炜林等:《陕北神圪垯墚遗址4000a BP前后生业经济的稳定同位素记录》,《中国科学:地球科学》2017年第1期。 陕西省考古研究院、榆林市文物保护研究所、府谷县文管办:《陕西府谷寨山遗址庙墕地点居址发掘简报》,《文博》2021年第5期。 同[9]d。 同[39]。 同[18]b。 同[18]b。 同[5]a、[40]。 郭小宁:《陕北地区龙山晚期的生业方式——以木柱柱梁、神圪垯梁遗址的植物、动物遗存为例》,《农业考古》2017年第3期。 刘向:《战国策》,上海古籍出版社,2020年。 同[47]。 同[39]。 同[22]。 同[36]。 同[37]a。 同[35]。 同[46]。 同[46]。 杨瑞琛、邸楠、贾鑫等:《从石峁遗址出土植物遗存看夏时代早期榆林地区先民的生存策略选择》,《第四纪研究》2022年第1期。 胡松梅、杨苗苗、孙周勇等:《2012~2013年度陕西神木石峁遗址出土动物遗存研究》,《考古与文物》2016年第4期。 同[39]。 同[12]b、[12]c。 陈相龙、袁靖、胡耀武等:《陶寺遗址家畜饲养策略初探:来自碳、氮稳定同位素的证据》,《考古》2012年第9期。 同[35]。 何驽:《制度文明:陶寺文化对中国文明的贡献》,《南方文物》2020年第3期。 戴向明:《中原地区龙山时代社会复杂化的进程》,《考古学研究(十)》,科学出版社,2013年。 Sealy J. C., van der Merwe N. J., Lee Thorp J. A., et al., “Nitrogen isotopic ecology in southern Africa: Implications for environmental and dietary tracing,” Geochimica et Cosmochimica Acta, 1987, 51(10): 2707~2717. 同[35]。 a. 王辉、王晓毅、张光辉等:《山西兴县碧村遗址聚落选址的地貌背景》,《南方文物》2021年第5期;b. 同[39]。 同[29]、[46]。 a. 四川农业大学:《畜牧学》,中国农业出版社,1989年;b. 同[30]。 a. 山西农业大学:《养羊学》,农业出版社,1992年;b. 夏明、阎志坚:《放牧绵羊选食次序和季节性食谱重叠》,《中国草地》2000年第2期;c. 汪诗平:《不同放牧季节绵羊的食性及食物多样性与草地植物多样性间的关系》,《生态学报》2000年第6期。 a. 同[12]b、[12]c、[39];b. 侯亮亮、李素婷、胡耀武等:《先商文化时期家畜饲养方式初探》,《华夏考古》2013年第2期。 昝林森:《牛生产学》,中国农业出版社,2007年。 同[60]。 赵辉:《“古国时代”》,《华夏考古》2020年第6期。 杨英、沈承德、易惟熙等:《21ka以来渭南黄土剖面的元素碳记录》,《科学通报》2001年第8期。 a. 同[7]b;b. 张之恒:《黄河流域的史前粟作农业》,《中原文物》1998年第3期;c. 董广辉、张山佳、杨谊时等:《中国北方新石器时代农业强化及对环境的影响》,《科学通报》2016年第26期。 a. 同[7]b;b. 赵志军:《小麦传入中国的研究——植物考古资料》,《南方文物》2015年第3期;c. 董广辉、杨谊时、韩建业等:《农作物传播视角下的欧亚大陆史前东西方文化交流》,《中国科学:地球科学》,2017年第5期。 a. Barton L., Newsome S. D., Chen F. H., et al., “Agricultural origins and the isotopic identity of domestication in North China,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106, 5523~5528; b. Atahan P., Dodson J., Li X. Q., et al., “Early Neolithic diets at Baijia, Wei River valley, China: Stable carbon and nitrogen isotope analysis of human and faunal remains,” Journal of Archaeological Science, 2011, 38, 2811~2817; c. Hongo H., Kikuchi H., Nasu H., “Beginning of pig management in Neolithic China: comparison of domestication processes between northern and southern regions,” Animal Frontiers, 2011, 11, 30~42. 武庄:《先秦时期家犬研究》,中国社会科学院研究生院博士学位论文,2014年。 同[11]、[12]b、[12]c。 同[39]。 同[12]b、[12]c。 同[60]。 同[35]。 a. 同[63];b. 高江涛:《新砦遗址与中国古代文明起源问题》,《中原文物》2005年第4期。 a. 同[60];b. 姚政权、吴妍、王昌燧等:《河南新密市新砦遗址的植硅石分析》,《考古》2007年第3期;c. 钟华、赵春青、魏继印等:《河南新密新砦遗址2014年浮选结果及分析》,《农业考古》2016年第1期。 同[60]。 同[30]。 同[18]b。 同[63]。 同[64]、[66]a。 同[30]、[64]。 同[30]。 同[30]、[64]。 胡松梅、杨曈、杨苗苗等:《陕北靖边庙梁遗址动物遗存研究兼论中国牧业的形成》,《第四纪研究》2022年第1期。 同[66]a。 同[73]。 a. 裴学松:《石峁文化墓葬初探》,《考古与文物》2022年第2期;b.同[40];c. 陕西省考古研究院、榆林市文物保护研究所、府谷县文管办:《陕西府谷寨山遗址庙地点墓地发掘简报》,《考古与文物》2022年第2期。 同[40]、[97]c。 王辉、莫多闻、潘永刚等:《陕西神木新华遗址环境考古研究》,《神木新华》,科学出版社,2005年。