兴县碧村遗址小玉梁台地的浮选结果及分析

2024-07-09蒋宇超王晓毅

蒋宇超 王晓毅

本文系国家重点研发计划项目“中华文明探源研究·中华文明起源进程中的生业、资源与技术研究”(编号2020YFC1521606)阶段性成果。

摘要:碧村遗址是龙山晚期黄土高原南流黄河左岸重要的石城遗址,其发现为探讨北方地区的文明化进程提供了重要的考古资料。本文通过对碧村遗址小玉梁台地浮选所获大植物遗存的鉴定与分析,发现该遗址经营以粟为主、黍为次的旱作农业,粟的优势地位与石峁遗址大体接近,同时存在少量稻遗存;杂草资源的组合与以石峁遗址为核心的广大区域类似,禾本科杂草、藜科和豆科杂草是杂草组合的三个主要种类;小玉梁聚落发展的第一阶段发现较多的桑属植物遗存,其他阶段也存在对果类资源的利用;小玉梁台地聚落发展不同阶段的植物组合特征比较稳定,在聚落发展的兴盛阶段出现稻遗存,与石峁遗址最兴盛阶段发现的稻遗存相呼应。碧村先民的生业特点整体上接近以石峁遗址为核心的黄土高原北部地区。

关键词:龙山时代 碧村遗址 农业结构 经济基础

Abstract: The Bicun site is a stone city of the Late Longshan Period located by the left bank of the southern flow Yellow River which provides important archaeological data for exploring the process of civilization in northern China. Data from current flotation indicates that the agriculture in Xiaoyuliang of the Bicun site was dominant by millets, including foxtail millet (Setaria italica) and broomcorn millet (Panicum miliaceum). The dominant position of foxtail millet is similar to that of the Shimao site with very few rice. The weed resources are similar to the vast area with Shimao as the core which associated with Poaceae, Chenopodiaceae and Fabaceae weeds. Some mulberry (Morus sp.) seeds were found in the first stage of the Xiaoyuliang settlement while the utilization of other fruit resources also existed in the later stages. The characteristics of plant association in different stages of the Xiaoyuliang settlement are relatively stable and rice only appeared in the most prosperous stage of the settlement which echoed the rice remains found in the same period of Shimao site. The agricultural economy in Bicun site is close to the northern part of the Loess Plateau with Shimao site as the core.

Keywords: Longshan Period Bicun site Agricultural structure Economic foundation

一、引 言

碧村遗址位于山西省吕梁市兴县高家村镇碧村村北,在黄河与其支流蔚汾河的交汇处,遗址面积约75万平方米;2015至2018年山西省考古研究院等单位对该遗址小玉梁台地进行了持续的发掘工作,揭露出龙山时期的大型石砌房址、灰坑、护坡墙等,并在遗址东部发现有残存的城墙(城墙圪垛地点);这是在入黄支流的河口处发现的最大规模的龙山石城,被认为是蔚汾河流域龙山晚期的中心聚落。碧村遗址具有内外两重城墙,遗址三面环河,在遗址东部、中部各修筑一道纵贯南北的城墙及城门;小玉梁台地是碧村遗址的核心地带,尤其是分布着5座石砌排房,主次分明,布局规整,这在北方地区龙山石城聚落中较为罕见,可能是以碧村遗址为中心的聚落群的上层人员居住区;碧村遗址龙山时代的石构遗存始建于2000BC左右,1800BC左右废弃。

在考古发掘的过程中采用植物考古的研究方法,提取浮选样品,为探讨遗址先民对植物资源的利用和农业生产的对象提供了可能性;考古调查和发掘出土的植物遗存经过复杂堆积过程出现的重复组合模式,为讨论生业经济的内容和历时性变化提供了重要材料,也为跨区域的比较研究提供了基础。

为全面了解碧村遗址及其所在区域的生业形态及其变化,更好地把握农业经济变化与社会复杂化进程的互动关系,我们围绕着碧村遗址开展了植物遗存研究,配合2015至2018年持续的发掘工作,对植物种子及果实类遗存进行了科学的提取、鉴定、分类统计和分析,对碧村遗址核心区小玉梁台地出土的大植物遗存进行了直接研究,这为了解碧村遗址所掌控的晋西蔚汾河流域龙山时期的经济基础提供了重要的实物资料,有助于深入研究北方地区石城聚落文明化进程中的经济基础。

二、材料与方法

(一)采样与浮选

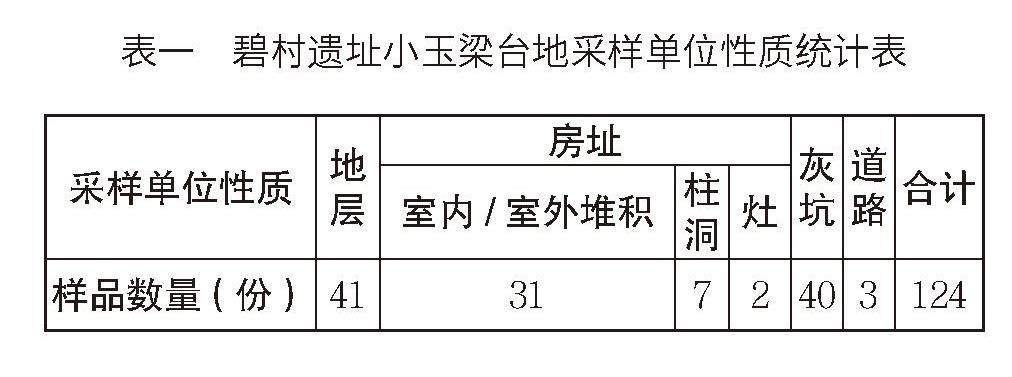

2015至2018年山西省考古研究院等单位对碧村遗址小玉梁台地进行了持续发掘,并对灰坑、地层、房址(室内和室外堆积、柱洞、灶等)、道路等,按最小堆积单位进行了判断性采样,不同性质堆积单位采样数量不一(表一),共计采集浮选土样128份;除去2份近代地层、灰坑样品和2份墓葬填土样品,有效样品共124份,浮选土样共3192.9升(表二)。

土样在黄河边或蔚汾河边利用小水桶浮选法进行浮选,浮选所用网兜的孔径为0.3毫米。所获轻浮物在当地阴干后送往北京大学考古文博学院、郑州大学考古与文化遗产学院的植物考古实验室进行分析。共收集轻浮物5878.25克,15156毫升。在低倍显微镜下对大于0.3毫米的轻浮物进行分选;分选出的大于2毫米的木炭交由木材考古专家进行分析,我们对分选出的植物种子和果核等进行鉴定、统计、拍照与数据分析。

(二)鉴定与统计

碧村遗址经浮选获取的炭化植物遗存以种子为主,根据其与人类生活的关系,可分为谷物类、杂草类和果实类。谷物类主要包括粟、黍、稻的种子及不成熟籽粒,其鉴定标准较为明确,可鉴定到种;常见的杂草往往能鉴定到属甚至是种,比较清晰的是对藜属和豆科蝶形花亚科小粒倒卵形种子的鉴定。

对大植物遗存进行种属鉴定后的数据为统计学的结果。本研究中粟和黍的种子籽粒较小,其碎片更小,但仍能由带有种子胚部的碎片鉴定到种,因此对谷物类种子的数量统计中,将粟和黍种子大于二分之一且胚部特征明显的籽粒纳入统计;禾本科杂草极少数可鉴定到种,如稗;多数禾本科杂草仅可鉴定到属或亚科,如狗尾草属、马唐属、黍亚科等;藜科杂草较多可鉴定至属;豆科杂草仅少数可鉴定至属,多数仅可识别为科(或亚科)。

三、浮选结果

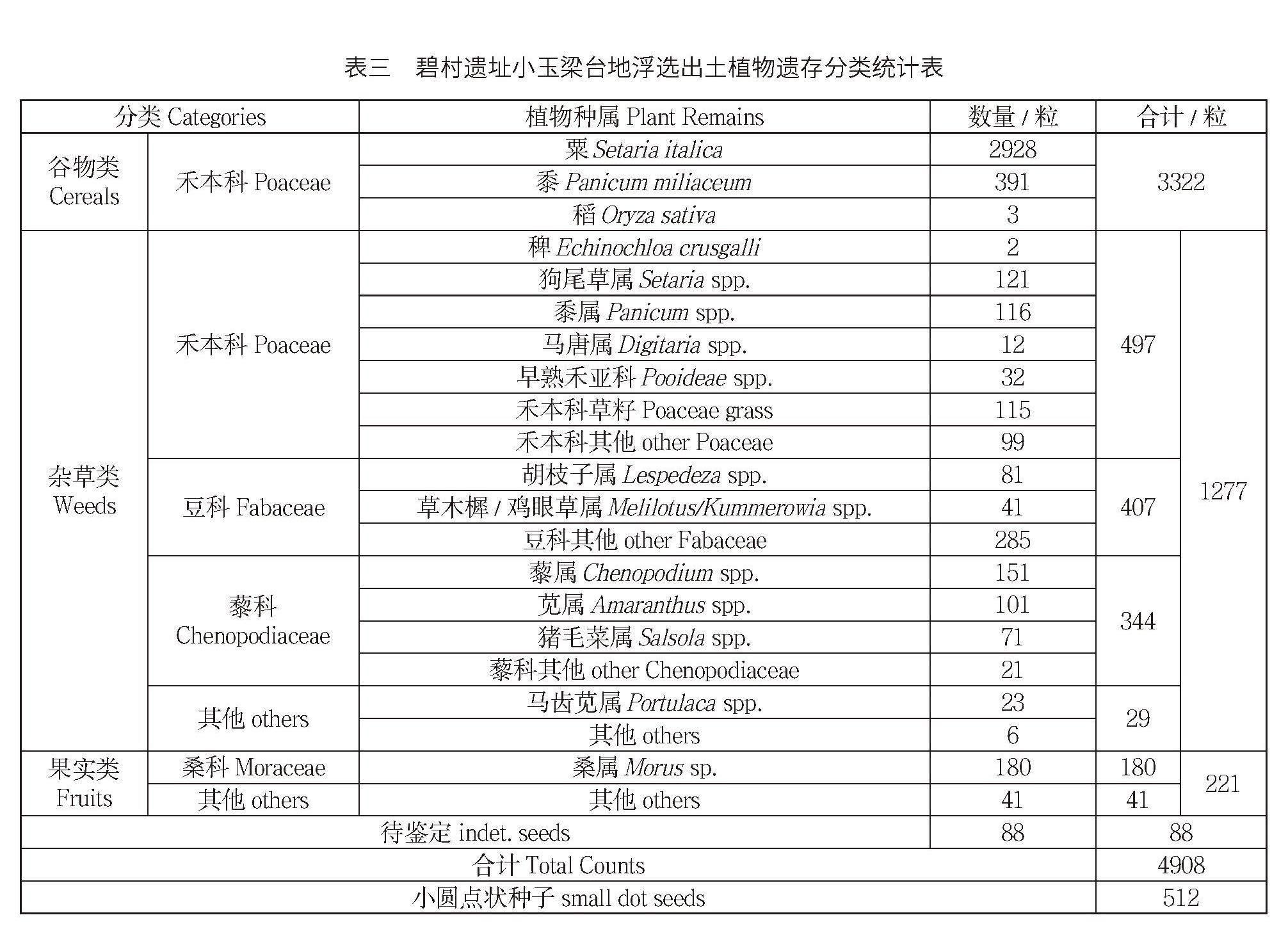

碧村遗址小玉梁台地浮选共获得较完整的炭化植物种子和少量果核共4908粒(不计碎片);另有个别堆积单位出土一些尚不明确科属归类的小圆点状种子,共计512粒,因不明确其分类归属且体积较小,可能不为人类有意识利用的对象,暂不列入炭化植物遗存的总数中进行探讨。各样品出土种子的平均密度约1.5粒/升,样品间种子密度差异很大,出土种子密度为0的样品共计11个,出土种子密度小于平均密度的样品共计81个,大于或等于平均密度的样品共计32个;不同样品出土种子密度的高低与取样背景不呈现明显的相关性。就发现的4908粒炭化植物遗存,根据其与人类生活的关系,分为谷物类、杂草类和果实类;炭化种子以谷物类为主,共出土3322粒,占所有种子总数的67.7%;杂草类种子相比谷物类较少,共计1277粒,占种子总数的26.0%;果实类遗存最少,共221粒,占总数的4.5%;还有不明种属分类的待鉴定种子共计88粒(表三)。

(一)谷物类

谷物类种子共计3322粒,包括粟(Setaria italica)、黍(Panicum miliaceum)和稻(Oryza sativa)。粟在数量和比例上占据绝对的优势,粟共发现2928粒,占谷物类植物的88.1%;其中有25粒粟为粘连在一起的粟块,共3块;粟的出土概率非常高,为79.0%,是遗址中出土最普遍的植物种类。黍的数量为391粒,占谷物类的11.8%;尽管黍的数量较少,但其出土概率不算低,为40.3%,是遗址中较为常见的谷物种类。这种以粟为主、黍为次的谷物组合在碧村遗址小玉梁台地的不同堆积单位中普遍出现。除了在北方地区常见的旱地谷物粟和黍外,小玉梁台地还出土了少量炭化稻米,共3粒;其中在H8②发现了1粒完整的炭化稻米(长4.122、宽2.414、厚1.796毫米),对该稻米的直接测年结果为2100—1870BC,符合其龙山晚期的年代;在H36发现2粒炭化稻米(残)(图一)。

(二)杂草类

杂草类种子共计1277粒,数量较多者为禾本科(Poaceae)、豆科(Fabaceae)和藜科(Chenopodiaceae)杂草。与农业活动关系密切的禾本科杂草共497粒,占杂草总数的38.9%;其中数量较多者为狗尾草属(Setaria spp.)、黍属(Panicum spp.)和一些禾本科“小草籽”,还有一些早熟禾亚科(Pooideae spp.)种子,另发现2粒稗(Echinochloa crusgalli),通常认为这些禾本科杂草为常见的田间杂草。豆科种子共407粒,占杂草总数的31.9%,基本属蝶形花亚科(Papilionoideae)。豆科植物种子的鉴定存在较大的难点,且与其保存状况相关。豆科种子中可鉴定为胡枝子属(Lespedeza spp.)的共81粒;可鉴定为草木樨/鸡眼草属(Melilotus/Kummerowia spp.)的共41粒;可鉴定为大豆属(Glycine spp.)者3粒,从尺寸上可区分为2粒野大豆(2粒野大豆种子均出土于F5堆积中,1粒经测量长2.899、宽2.028、厚1.300毫米;另1粒经测量长3.043、宽2.239、厚1.74毫米)和1粒大豆(出土于F5堆积中,仅余半粒,经测量长6.588、宽4.554毫米),但由于数量太少,暂放入豆科杂草植物的分类中;可识别为黄耆属(Astragalus sp.)者1粒,其余仅能鉴定至豆科。藜科杂草种子共344粒,占杂草总数的26.9%;其中藜属(Chenopodium spp.)、猪毛菜属(Salsola spp.)和苋属(Amaranthus spp.)数量较多,此外还有少量地肤属(Kochia spp.)、轴藜属(Axyris spp.)和虫实属(Corispermum spp.)种子;藜科植物往往呈旱生的适应现象,多为草本植物,在北方地区十分常见。除禾本科、豆科和藜科杂草外,还有少量马齿苋属(Portulaca spp.)种子,个别莎草科(Cyperaceae)、蓼科(Polygonaceae)和茄科(Solanaceae)种子,并不具备普遍性。

(三)果实类

果实类遗存中,出现数量最多的是桑属(Morus sp.)种子及其胚部,共180粒,此外还发现较多的桑属种子碎片;桑属种子为微扁的倒卵形,胚内弯,仅由炭化种子尚无法进一步确认种。桑属植物即为常见的桑,为落叶乔木或灌木,叶可为家蚕饲料,材纹理细致可作用材,果为桑椹,是肉质聚花果,由桑的花序中每朵花产生的包藏于肉质花被片内的小核果集于花序轴上组成。尽管发现了为数较多的桑属种子,但可能仅相当于几颗桑椹。桑具备很高的经济价值,这些桑属种子是偶然进入遗址,还是采集的野果,甚至是有意收集的桑树种子,目前尚无证据帮助我们进行判断。发现4粒酸枣的果核;5粒其他果核,另发现31粒果仁遗存,在植物解剖学上实为植物的种子部分,为果核包裹内的果仁,可能为蔷薇科植物,但无法进一步鉴定。

四、讨 论

(一)小玉梁台地聚落发展不同阶段的植物遗存分析

小玉梁台地是碧村遗址的核心地带,其聚落变迁大体分为三个阶段(表四):

第一阶段,在台地的西北部营建半地穴式白灰面房址,房址门道朝南,属普通聚落,以F10、F11、F12为活动中心,但我们所获的植物遗存多来自地层和灰坑,对房址出土的植物遗存了解甚少,从F11室内堆积的取样仅获得1粒炭化粟粒。该阶段所获的植物遗存整体上最为丰富,数量最多。其中谷物类占植物遗存的大部分,比例为75%,谷物类遗存仅有粟和黍两种,其中粟的比例和出土概率很高,都在80%以上;黍的占比虽然很低但出土概率超过50%,可见其普遍性很高;占比最高的杂草种类是豆科,占一半以上;桑属种子几乎都在第一阶段出现,且集中出土于H46和T067056(5)灰土层中,在其他堆积单位和后面的聚落发展阶段中几乎不见桑属植物遗存(表五)。

第二阶段,在整个台地上兴建和使用大型石砌建筑(包括围墙、石砌排房和窖穴等),为高等级聚落,以F2、F1、F3、F4和F5组成的石砌排房为活动中心,排房布局规整,这可能是以碧村遗址为中心的聚落群的上层人员居住区,所获的植物遗存多来自F5;也有其他房址,在石砌排房的东侧,以H24为代表,可能为同时期的窖穴或废弃后的生活垃圾区,在这些灰坑中也获得一些植物遗存。第二阶段的植物遗存数量不及第一阶段,植物组合中谷物类比例稍低,占所有植物的53%;谷物类中仍旧是以粟为主,黍的比例有所上升,粟和黍的出土概率都有所降低;这可能与第二阶段植物样品较多来源于房址有关;除粟和黍外,第二阶段新出现零星的炭化稻米,皆出土于灰坑中;杂草类植物中,禾本科杂草比例最高,其次是藜科,豆科植物比例很低;本阶段发现的果类遗存以果核和果仁为主,鉴定出3粒酸枣果核,这一类果实为可食性资源。

第三阶段,为废弃石砌建筑的阶段,包括石砌建筑的倒塌堆积和毁弃石砌建筑的一些遗迹,所获的植物遗存多来自地层和灰坑。这一阶段谷物类的比例有所回升,仅有粟和黍两种谷物,粟的比例和出土概率都达90%以上,但黍的比例有所降低;杂草类植物仍以禾本科杂草为大宗,豆科和藜科杂草比例都较低;果类遗存发现较少,都为一些果核的果仁。

从小玉梁台地聚落发展不同阶段出土的植物遗存数据来看(图四;图五),尽管不同阶段谷物类、杂草类和果类植物的比例有所增减,但总体上都是以谷物类为大宗,杂草的比例次之,果类遗存较少,这样的植物组合在遗址发展的不同阶段都是稳定的;第二阶段呈现出的谷物类比例降低的情况,可能与出土背景多来自房址,而不同于第一、第三阶段样品多来自灰坑、地层有关,不一定是聚落发展阶段的差异,而有可能是出土背景的不同。以粟为主、黍为次的作物组合贯穿于聚落发展的始终,稻米遗存仅零星的出现在聚落发展兴盛阶段的灰坑堆积中。禾本科、藜科和豆科杂草是构成小玉梁台地杂草遗存的三个主要种类,且禾本科杂草的比例呈现持续上升的趋势。可在第一阶段见到聚落先民对桑属植物的利用,在第二阶段有对酸枣的利用。

(二)小玉梁台地聚落发展第二阶段出土植物遗存的空间分布

以F2、F1、F3、F4和F5组成的石砌排房为中心,可能是以碧村遗址为中心的聚落群的上层人员居住区,所获的植物遗存多来自F5,也有其他房址;石砌排房的东侧是以H24为代表的同时期的生活垃圾区,在这些灰坑中也获得一些植物遗存。小玉梁台地浮选样品出土种子的平均密度为1.5粒/升,来自石砌排房活动时期的样品仅1例高于平均密度,大部分样品出土种子密度较低;而在中心石砌排房之外的房址F8出土种子密度非常高,远高于平均值;石砌排房东侧生活垃圾区的种子密度普遍高于石砌排房(图六)。石砌排房既是小玉梁台地聚落发展的高峰,又是该台地的活动中心,在石砌排房发现的种子和谷物都较为贫乏,而在同时期、近距离的堆积中(东侧灰坑)发现相对丰富的植物种子,在非石砌排房的房址堆积中发现非常丰富的植物种子和谷物。

(三)晋西及邻近地区史前遗址的农业生产与植物资源利用

小玉梁台地出土的植物遗存对我们探索以碧村遗址为中心的晋西地区植物资源的利用和农业生产提供了重要的实物资料。在蔚汾河流域龙山时代的古城岭、二十里铺、田家塄和白崖沟遗址的考古调查出土植物遗存显示,作物组合都是以粟为主、黍为次的典型小米类农业,暂未在上述遗址中发现稻遗存;出土的杂草也以禾本科、豆科和藜科杂草为主。

可以发现以碧村遗址为中心的晋西蔚汾河流域,出土植物遗存的组合是以谷物类植物为主,杂草类为次,有较少的果类资源;谷物组合都是以粟为主、黍为次,这种小米类农业与晋西地区地表破碎、黄土深厚却易被侵蚀的大陆性季风气候是相适应的。目前本区域仅在碧村遗址发现了稻米遗存,数量很少,暂无法判断这是农产品传播的结果还是稻作农业技术已经进入晋西地区。杂草的组合都很接近,但是不同遗址或遗址的不同阶段,呈现的杂草种类的比例是不同的,比如在小玉梁台地第一阶段豆科杂草最为丰富,第二和第三阶段禾本科杂草最丰富;但不同杂草种类占比的不同所代表的意义尚不明确。果类遗存出土都较少。

碧村遗址西距陕北石峁遗址仅50余公里,它不仅是蔚汾河流域龙山晚期的一个中心聚落,还是石峁这类跨区域大型聚落群下的重要据点。在以石峁大型聚落为核心的区域中,开展过系统浮选和植物考古研究的龙山时代遗址包括石峁、寨峁梁、木柱柱梁和神圪垯梁遗址。可大致分为龙山晚期和夏早期两个阶段,代表龙山晚期植物遗存的包括寨峁梁、木柱柱梁、神圪垯梁和石峁遗址韩家圪旦、后阳湾等地点的浮选结果,年代在2300-2000BC前后;代表夏早期植物遗存的包括石峁遗址外城东门、后阳湾、皇城台东护墙北段上部、门址、大台基等地点的浮选结果,年代在2000-1800BC;此外黄土高原北部地区的一些遗址也获取过数量不一的浮选样品。石峁等遗址的浮选结果表明陕北地区龙山晚期至夏早期都保持较为典型的以粟和黍为主的旱作农业,同时出现较多以胡枝子属、鸡眼草属、黄耆属等为主的豆科植物,和以藜属、猪毛菜属、虫实属等为主的藜科植物。

值得注意的是,在石峁遗址夏早期的核心区域——皇城台东护墙北段上部(獾子畔)发现有少量水稻和大豆遗存,被认为是上层先民控制的地区间交流来的稀缺食物;He等对石峁遗址陶器残留物的分析认为石峁上层先民有可能将“奢侈食物”稻米作为酿酒的发酵原料之一。同样,在碧村小玉梁聚落的兴盛阶段也发现了数量很少的水稻遗存,且暂未在本区域其他聚落中有稻米的发现。若在后续的研究中可进一步支持稻米是作为“奢侈食物”而出现在北方地区,那么同样有资格享用稻米的碧村遗址,在区域内部的地位是非同一般的。小玉梁台地浮选结果呈现出的粟黍旱作农业结构,粟占据优势地位,黍居于次要地位,粟黍两种谷物的配比和在遗址中出现的概率,与石峁遗址两个大的阶段是非常接近的,而区别于陕北地区的寨峁梁等次级聚落。

五、结 语

通过对山西兴县碧村遗址小玉梁台地浮选所获植物遗存的分析,我们发现该遗址经营以粟为主、黍为次的旱作农业,粟的优势地位与石峁遗址大体接近,与陕北地区其他同时期遗址相比粟的比例更高;杂草资源的组合与以石峁遗址为核心的广大区域类似,禾本科杂草、藜科和豆科杂草是植物组合的三个主要种类,但藜科植物的优势不如豆科植物;在小玉梁聚落发展的第一阶段发现较多的桑属植物遗存,其他阶段也存在着对果类资源的利用,如酸枣,这与区域内其他遗址都存在的果类资源的利用类似,但内容具有特殊之处。小玉梁台地聚落发展不同阶段的植物组合特征比较稳定,在聚落发展的兴盛阶段出现稻遗存,与石峁遗址最兴盛阶段发现的稻遗存相呼应,是其他次级聚落不曾出现的“奢侈食物”;小玉梁聚落兴盛阶段的石砌排房发现的植物种子贫乏,但同时期、近距离的堆积中则发现相对丰富的植物遗存,在非石砌排房的房址堆积中发现非常丰富的植物种子和谷物。浮选提取的植物遗存是我们探索碧村先民获取植物资源的窗口之一;碧村先民的生业特点,是接近以石峁遗址为核心的黄土高原北部地区的;这种生业上的相似性和一定的内部差异,为龙山晚期及其后的青铜时代早期阶段,北方地区社会的发展、变迁提供了重要的支持。由于当前北方地区的植物考古研究还存在着不平衡性,大部分系统浮选的材料均来自石峁及其周边的三处遗址和碧村遗址,对小型遗址关注较少,且在时代分布上不均衡,这制约了我们对北方地区龙山晚期至夏早期农业结构、植物资源的深入认识。中原地区龙山时代同样经营以粟黍为主的旱作农业,其作物结构中的粟占绝对优势,辅以少量的黍,晋南地区的陶寺、周家庄遗址等的情形都与中原地区接近,而与碧村所在的北方地区有着明显的区别;尽管中原地区的大豆和水稻比重较低,但普遍性更强,这与目前水稻只出现于石峁和碧村的兴盛阶段的情形显然不同,中原地区稻旱混作的农业结构普遍存在,但北方地区的水稻、大豆更像是稀有的“舶来品”。这对于我们理解龙山晚期北方地区与中原地区的交流提供了一条新的思路,即社会上层流动的稀有资源的多样性实则更为丰富。

山西省考古研究所、兴县文物旅游局:《2015年山西兴县碧村遗址发掘简报》,《考古与文物》2016年第4期,第25~30页。

山西省考古研究所、山西大学历史文化学院考古系、兴县文物旅游局:《2016年山西兴县碧村遗址发掘简报》,《中原文物》2017年第6期,第4~17页。

王晓毅、张光辉:《兴县碧村龙山时代遗存初探》,《考古与文物》2016年第4期,第80~87页。

同[2]。

山西省考古研究院:《聚焦早期文明化进程研究——山西兴县碧村遗址成果丰硕》 ,2022年,待刊。

傅稻镰、秦岭:《颍河中上游谷地植物考古调查的初步报告》,北京大学考古文博学院、河南省文物考古研究所主编:《登封王城岗考古发现与研究(2002~2005)》,大象出版社,2007年,第916~958页。

Orton C. Sampling in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 2000:21.

赵志军:《植物考古学的田野工作方法——浮选法》,《考古》2004年第3期,第80~87页。

a.刘长江、孔昭宸:《粟、黍籽粒的形态比较及其在考古鉴定中的意义》,《考古》2004年第8期,第76~83页; b.同[6];c.杨青、李小强、周新郢等:《炭化过程中粟、黍种子亚显微结构特征及其在植物考古中的应用》,《科学通报》2011年第9期,第 700~707页;d.Song Jixiang,Zhao Zhijun,Fuler D.Q.The archaeobotanical significance of immature milet grains: An experimental case study of Chinese milet procesing. Vegetation History and Archaeobotany,2013,(22):141-152.

杨晓燕、刘长江、张健平等:《汉阳陵外藏坑农作物遗存分析及西汉早期农业》,《科学通报》2009年第13期,第1917~1921页。

靳桂云、郑同修、刘长江等:《西周王朝早期的东方军事重镇:山东高青陈庄遗址的古植物证据》,《科学通报》2011年第35期,第2996~3002页。

北京大学考古文博学院、山西省考古研究院:《2015年山西兴县碧村遗址C14年代测定报告》,待刊。

苏州蚕桑专科学校主编:《桑树栽培及育种学》,农业出版社,1979年,第19页。

a.同[1];b.同[2];c.山西省考古研究院、山西大学考古学院、兴县文化和旅游局:《山西兴县碧村遗址小玉梁台地西北部发掘简报》,《考古与文物》2022年第2期,第35~50页。

蒋宇超、戴向明、王力之等:《大植物遗存反映的龙山时代山西高原的农业活动与区域差异》,《第四纪研究》2019年第1期,第123~131页。

王辉、王晓毅、张光辉等:《山西兴县碧村遗址聚落选址的地貌背景》,《南方文物》2021年第5期,第138~144页。

同[3]。

高升、孙周勇、邵晶等:《陕西榆林寨峁梁遗址浮选结果及分析》,《农业考古》2016年第3期,第14~19页。

a.郭小宁:《陕北地区龙山晚期的生业方式——以木柱柱梁、神圪垯梁遗址的植物、动物遗存为例》,《农业考古》2017年第3期,第19~23;b.尹达:《河套地区史前农牧交错带的植物考古学研究——以石峁遗址及其相关遗址为中心》,中国社会科学院考古研究所博士学位论文,2015年。

a.同[19]b;b.高升:《陕北神木石峁遗址植物遗存研究》 西北大学硕士学位论文,2017年,第1~65页。

杨瑞琛、邸楠、贾鑫等:《从石峁遗址出土植物遗存看夏时代早期榆林地区先民的生存策略选择》,《第四纪研究》2022年第1期,第101~118页。

a.生膨菲、尚雪、杨利平等:《陕西横山杨界沙遗址植物遗存的初步研究》,《考古与文物》2017年第 3期, 第123~128页;b.生膨菲、尚雪、张鹏程:《榆林地区龙山晚期至夏代早期先民的作物选择初探》,《考古与文物》2020年第2期,第114~121页;c.包易格、李小强、刘汉斌等:《中国黄土高原北部地区新石器——青铜时代农业结构演变及其对区域生态环境的适应》,《人类学学报》2020年第3期,第461~472页。

He Y H,Liu L,Sun Z Y,et al. “Proposing a toast” from the first urban center in the north Loess Plateau,China: Alcoholic beverages at Shimao. Journal of Anthropological Archaeology,2021,64: 1-16. https://doi.org/10. 1016/j. jaa.2021. 101352.

邓振华、秦岭:《中原龙山时代农业结构的比较研究》,《华夏考古》2017年第3期,第98~108页。

同[15]。

同[24]。