从历史走向未来

2024-07-05李琪

沂蒙山区,不少坡度平缓的低山丘陵,远远看去就像戴着顶“帽子”,仿佛一座座烽火台。如果在当地问路,老百姓会指着远处的小山包说:“看,朝那座崮的方向,走下去,就到了你想到的地方。”他们口中的“崮”,其实是指一种自然形成的地貌——岱崮地貌,被认为是继喀斯特地貌、丹霞地貌、张家界地貌、嶂石岩地貌之后的中国第五种造型地貌。

沂蒙地区有上千座山崮,又以七十二崮最有名。山峦密集,崮与崮遥相呼应,崮与崮紧密相连……

1964年,党中央做出“三线建设”这一重大战略决策,为国家长治久安,为今日中国之腾飞,奠定了坚实基础。“好人好马上三线,备战备荒为人民。”数百万热血青年积极响应国家号召,从大城市奔赴偏远小山村,投身祖国国防建设,“献了青春献终身,献了终身献子孙”,为中国偏远山区迎来工业的曙光,在历史的土地上埋下新时代中国乡村振兴的种子。

回望,胜利从这里开始

孟良崮,蒙阴县垛庄镇一座险要的山峰。在崮群中,这座最著名的孟良崮反而缺少了“崮”的特征,但它却因驰名中外的孟良崮战役而家喻户晓。

一方是精良美械装备的国民党张灵甫的整编第七十四师,自诩为“天下无敌”;一方是小米加步枪的共产党陈毅、粟裕的华东野战军,被认为“必败无疑”。国民党军主动退守孟良崮,妄图以七十四师为饵诱我主力。1947年5月13日黄昏,孟良崮战役正式打响。七十四师兵强马壮、装备精良,但战斗一开始,张灵甫精心安排的垛庄退路就被我军切断,辎重被全部缴获,只能在孟良崮上负隅顽抗。5月16日,华野全线出击,浴血奋战,攻上孟良崮,一举歼灭了整编七十四师,张灵甫也在大崮顶山洞里被击毙。这一战,粉碎了国民党对山东境内的重点进攻计划,扭转了华东乃至全国的战局。

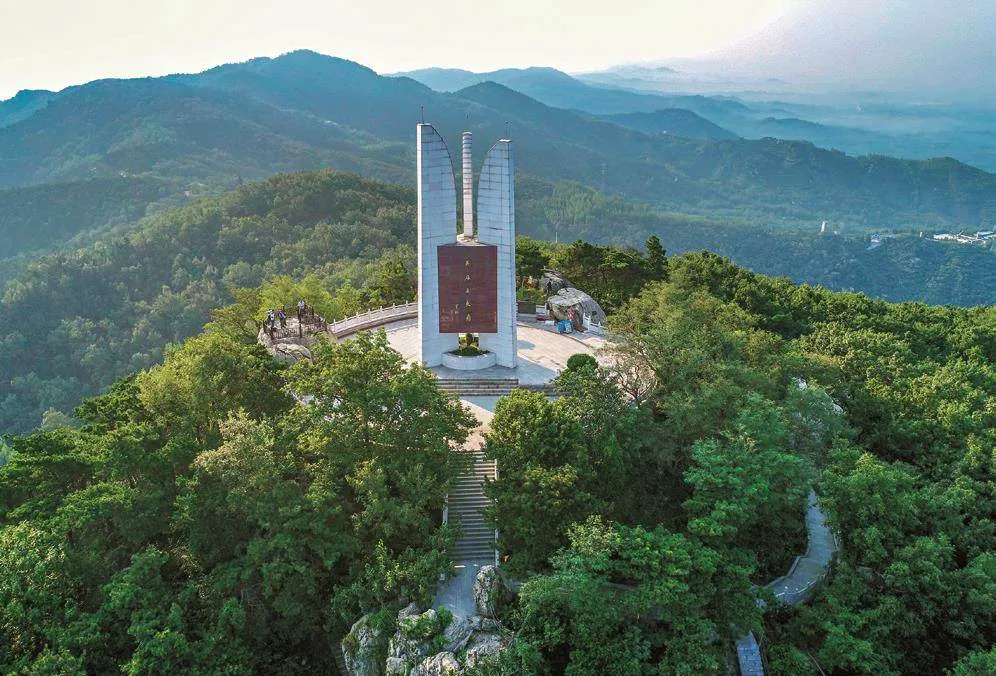

孟良崮并不是典型的岱崮地貌。从山脚下远远望去,顶端不像其他崮宽敞平坦,反而更加陡峭险峻。白色花岗岩筑成的纪念碑耸立山巅,形如三把刺刀直指云天。上山的石阶上,有不少关于花岗岩的地质介绍。路边岩石,仔细一看,都有大大小小的弹痕。当年密如雨点的子弹射向孟良崮,有很多击在石壁上,70多年过去,弹痕依然清晰可见。

民心向背,是决定战役胜败的关键。孟良崮战役中,沂蒙人民组成浩浩荡荡的支前民工大军,用小推车抢运弹药、运水送粮、运衣送药。“沂蒙六姐妹”发动全村拥军支前,沂蒙妇女勇架火线桥……男女老少齐上阵,要人出人,要粮出粮,他们用小推车,一程又一程,不断将革命推向胜利。车轮滚滚,民心如潮,这是民心的见证。欣闻大捷,陈毅挥毫写下:“孟良崮上鬼神号,七十四师无地逃。信号飞飞星乱眼,照明处处火如潮。刀丛扑去争山顶,血雨飘来湿战袍。喜见贼师精锐尽,我军个个是英豪。”战役结束后,小推车没有停歇,继续跟着共产党在解放道路上一往无前。

蒙山有顶,沂水有界,鱼水情深的故事永远讲不完。血与火的战场,练就了沂蒙壮士的铮铮风骨,那一座座昂然屹立的山崮,如同壮怀激烈的勇士头颅,构筑成沂蒙巍峨的脊梁。也正是这种不屈不挠的精神,为日后三线建设奠定了坚实的基础。

奋进,军工文化在这里延续

岱崮镇,名出岱崮。据说在此崮上能望到泰山,所以称望岱崮,简称岱崮。岱崮镇有名有姓的崮就有30多座,为群崮荟萃簇集之地,分布集中、类型齐全、造型秀美,被称为“天下第一崮乡”。

在岱崮镇笊篱坪村,村间小道并不平坦。无论是村委办,还是附近的民宿、招待所,楼层大多不高。这些是20世纪60年代建成的“三线军工”宿舍楼,经过翻修后重新使用。其中,“民丰机械厂”的招牌尤为显眼。相比“民丰机械厂”,当地人更喜欢叫它“9381厂”。这个数字,是20世纪60年代军工企业民丰机械厂的代号。在那个年代,能去神秘的国防军工企业工作,是一件非常光荣的事。50多年前,数万名工人、干部、工程技术人员,怀着一腔热血,满腹豪情,打起背包,跋山涉水,来到蒙阴发展军工事业,拉开了三线军工建设的序幕。

从1965年初至1967年,山东“小三线”军工在杨国夫副司令员和李春之副主任的领导下,经后方建设指挥部、山东省机械工业厅二局全体工作人员的共同努力,支援山东“小三线”建设的人员从全国各大中城市、老军工企业来到山东沂蒙、泰莱山区,奋力拼搏、艰苦创业,仅三年时间就建起了山东第一机械修配厂等十家军工厂。20世纪60年代,国际形势极为严峻,加强三线建设提升到重要的议事议程。在济南军区和山东省革委的领导下,山东“小三线”建设掀起新的高潮,在此期间又新建山东红旗机械厂等六个军工企事业单位。山东“小三线”军工战士在中国人民解放军济南军区和山东省委、省政府的领导下,发扬了“艰苦奋斗、勤俭建国”精神,建成了山东国防工业体系,军工业绩辉煌,多次受到上级领导机关的表彰。到1978年,应十一届三中全会做出的国内经济战略重点转移的重大决策,山东“小三线”军工企业走上了“军转民”、二次创业的艰难历程。面对激烈的市场竞争,山东“小三线”军工不等不靠,发挥主观能动性,先后开发出数百种民品项目,多项产品获国优、省优、部优等荣誉称号,取得良好的经济效益。

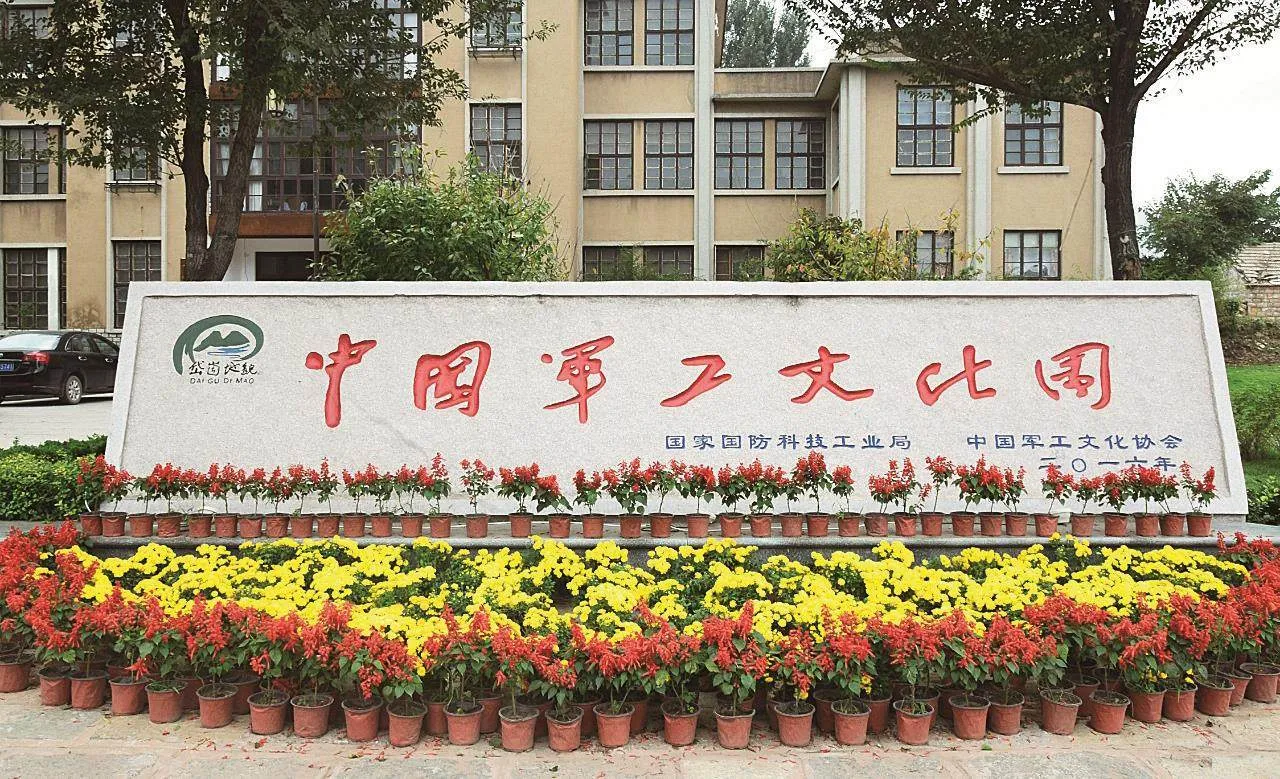

在新时代,为加强三线建设旧址保护与开发利用,保存当代蒙阴记忆,讲好三线故事,传承三线精神,弘扬沂蒙精神,促进国防教育、爱国主义教育,推动文旅融合发展,2012年以来,在蒙阴县委、县政府的领导下,山东东蒙企业集团按照保护第一、规划先行、文旅融合、高点定位的原则,对原三线国营山东民丰机械厂(军工代号9381)实施了保护性开发,先后投资10亿元,对原有生产车间、办公区、生活区进行了保护性开发利用和提升改造,完善了基础设施,建设了山东岱崮地貌旅游区·蒙阴岱崮三线军工文化园。

十几年来,蒙阴岱崮三线军工文化园在三线建设旧址保护、开发和利用中不断积累经验、大胆尝试、开拓创新,走出了一条以保护带动开发利用,以开发利用传递价值之路,成为我国小三线建设旧址保护与开发利用的典范。下一步,蒙阴岱崮三线军工文化园将以打造国防教育基地、全国爱国主义教育示范基地和沂蒙精神、三线精神重要传承地为目标,进一步提升小三线建设旧址保护与开发利用水平,推动山东三线建设博物馆提升等级,深入挖掘三线建设历史资源潜力和内涵,丰富体验项目,激发数字化时代三线军工文化创意活力,创新三线军工文化的传播和交流形式,打造出具有三线军工特色的岱崮地貌红色旅游精品品牌。

祖国一声召唤,成千上万的热血青年从四面八方而来,在山林之间筑起钢铁长城。曾经的军工人,如今已霜染双鬓,那段激情燃烧的岁月,成为挥之不去的永恒记忆。而那时留下的军工遗址,在今日,既是国防教育、爱国主义教育基地,也是三线军工建设者和后继者聚会怀旧、守望乡愁的场所。

前行,桃花在这里盛开

四月,是桃花盛开的季节,“桃花节”盛大开幕。革命先辈洒下的热血和三线军工建设者们洒下的汗水,久久滋养着蒙阴的土地,漫山遍野的红,彰显着他们不屈的革命意志和炙热的开拓精神。蒙阴人并没有停留在原地,而是让历史文化与时俱进,创造出新的价值。

党的二十大报告强调要全面推进乡村振兴,标志着实施乡村振兴战略进入了新阶段。良好生态环境是乡村振兴发展的最大优势和宝贵财富,是乡村充满活力的重要源泉。革命文物是党和国家的宝贵财富,用足用好红色文物遗产是时代交给我们的一项重要的政治任务。蒙阴县立足三线军工文化遗址遗存丰富的实际,大力推动红色景区建设,真正让革命文物活起来,蹚出了一条以军工文化为主题的特色旅游发展路径。

按照“保护第一、规划先行、文旅融合、高点定位”原则,把三线军工厂保护开发纳入全县旅游发展规划总体布局,实现在保护中开发,在开发中保护。在岱崮镇,突出知青文化、红色记忆、三线军工特色,依托原民丰机械厂老旧厂房、军工大礼堂等遗址,坚持修旧如旧,在最大限度保留原有结构、还原当时样貌的基础上,建成了国家级军工文化园、国内首家洞穴式地质博物馆。将三线军工保护利用与红色精品景区、特色小镇、田园风光、传统村落保护等相结合,推动“生态+旅游”“生态+文化”等多种产业形态共同发展。依托坦埠发电厂旧址,建成山东琅琊王洞藏酒主题公园,推动工业和旅游相融合,打造创意旅游新体验;依托鲁光化工厂旧址,建设旧寨乡十里桃乡、桃源印巷等乡村旅游项目。三线军工厂的保护开发进一步提高了当地军工文化产业的知名度和品牌影响力,每年都吸引大量游客前来观光旅游,为推进县域经济高质量发展提供不竭的“文物力量”。

峰叠重重呈秀色,碧水溪流岁月长。

今天,我们回望那一段历史,一件又一件“三线故事”,令人心潮澎湃、热血沸腾。“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的精气神,与沂蒙人血液里流淌的“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”沂蒙精神红色基因一脉相承。“三线建设”是诗,是画,是青春,是激情,是你我仍将保持的奋斗姿态。

穿越时空,抚今追昔,八百里沂蒙,山崮依然静静伫立。它见证这里书写的故事,聆听大地上的世事变迁,触摸这片红色热土上的脉搏……