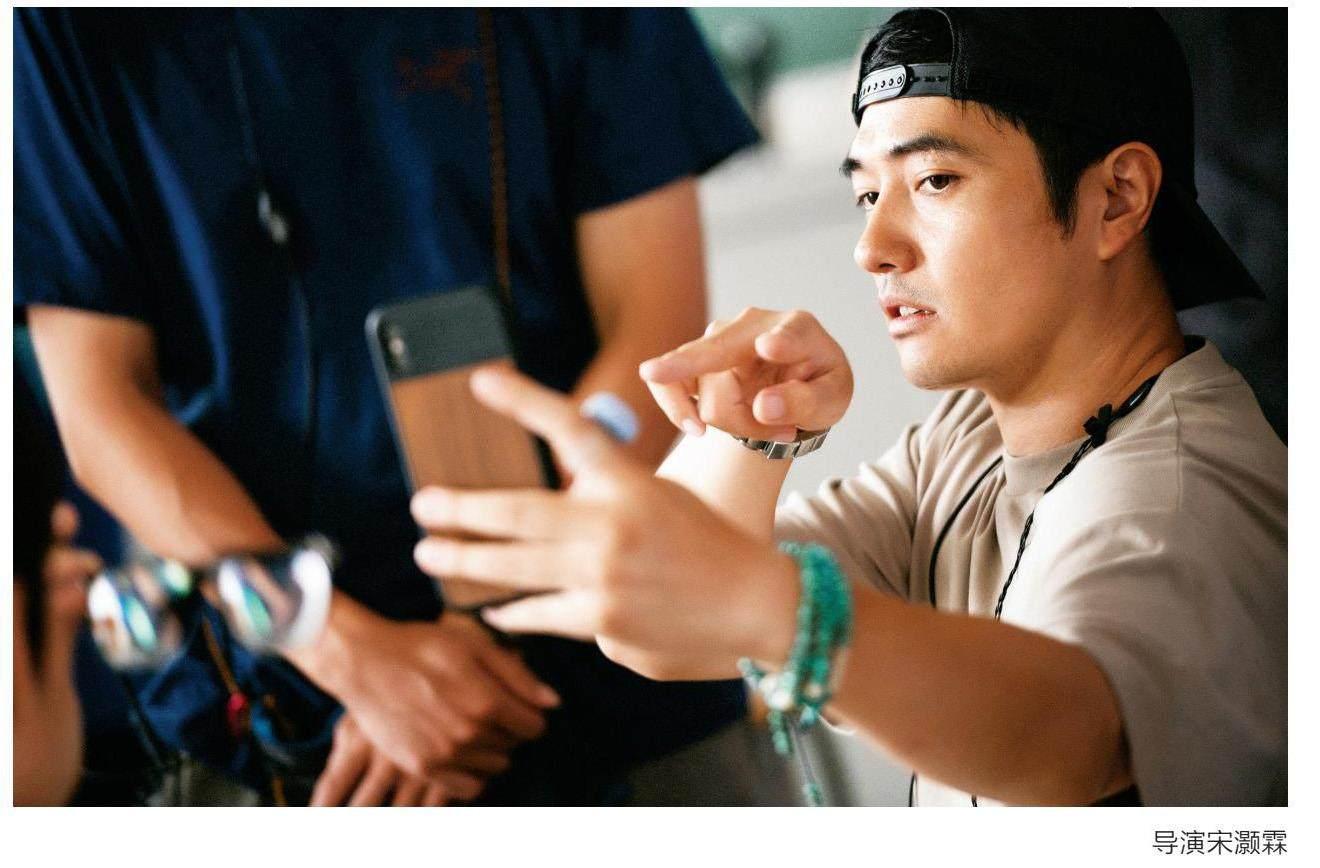

对谈导演宋灏霖:影像创作的整体观、 假定性、“零度叙事”及“工业美学意识”

2024-06-28宋灏霖戴琪于映菡

宋灏霖 戴琪 于映菡

国产青春电影曾凭借小成本、高票房的商业价值在中国电影市场占有重要地位,因其能唤醒青春记忆、回顾年少时光而受到大量观众喜爱。近年来,许多导演致力于创作具有中国特色的青春电影,其中,宋灏霖导演的《五个扑水的少年》改编自日本同名电影,以本地化改编策略和贴近生活的“平视视点”,为观众奉上一场视听盛宴的同时,对国产青春电影的类型创新进行了积极探索。

故此,本次导演专访将对该片的改编策略、叙事方法、人物塑造等方面进行展示,以期为未来同类型题材影片创作路径和生产创新提供借鉴。

一、“作者性”与“整体观”:“学院派”下的“整体观”生成及创作中的“整体意识”

戴琪:您是从演员身份逐渐转变为编剧再转变为导演的,这种转型的契机和原因是什么?

宋灏霖:我在创作过程中,非常注重整个创作过程的“整体”。可以说,“整体观”的思维及实践,对我影响很大。“整体观”在20世纪80年代曾在文学、戏剧等领域都有较强的影响力,例如文学整体观、艺术整体观、戏剧整体观等系列研究等。实际上我在学院学习中,也在一定程度上受此观念影响。在做演员时,我突然发现我在表演之外,也对创作的整体有着十分敏锐地感受和兴趣。我下戏的时候也一直在片场待着,待久了发现自己开始关注调度、灯光、氛围、剧本、人物和表演,开始关注当不同的部门遇到问题时应该如何解决,我的视角开始变得更加宏观。

于映菡:当编剧的经历对您创作有什么帮助或者启发?

宋灏霖:编剧的工作,使我的文学素养与文字敏感度有了很大提升。文字的修养和敏锐度是导演必备的素质。但其实从我在中央戏剧学院上学的时候,就有意识培养自己的这种倾向。当时我们按小组做作业,大家都要担任不同的角色,在演绎经典剧目的过程中,就会产生一些感受。这种感受和积累,实则就在激励和刺激我的文字敏感度。

当我转型做导演之后,也曾陷入过自我怀疑,就是在准备拍摄《五个扑水的少年》的时,我一边思考自己未来的职业规划,一边着手创作。当我看到片中的人物从一开始只有一个名字,到慢慢开始站起来,形成小传,拥有演员,彻底变成角色之后,我突然就释然了。这种与角色一起成长的过程,通过写作来自然而然地见证角色成长的过程,使我的编剧经验与导演经验融合。这也给我启发:其实创作这件事不用想太多不必要的东西,认真把自己能做的事情做好就成了,和作品里的人物一起感悟人生,也是导演成长的路径。书写角色、编剧角色,也是与角色一起成长的过程。

戴琪:丰富的经历会带来更加多元的视点,您对拍摄现场的关注其实也恰好给当前对于片场创作语境提供了现实探索的可能性。您科班出身,拥有丰富的表演经历,有什么寄语送给现在的青年演员?

宋灏霖:演员不是道具,而是一个非常生动的生命体。要尊重生命体的独特性,找到与角色的平衡点,把演员的特点和角色融合在一起,要珍惜每一个灵感迸发的瞬间,因为这已经超出了表演的灵感范畴,转而为情节和主题增加深度和启发。即兴是非常微妙的一种东西,这种灵韵的闪光,也正是表演艺术的迷人之处。

二、假定性美学与假定性叙事:构筑与观众情感共振的想象空间

戴琪:改编作品往往涉及改编过程中如何还原原著的问题。《五个扑水的少年》由其他国家的电影改编而来,这其中涉及文化折扣问题,以及面临如何让发生在其他国家成立的故事,同时在中国也成立的难题。您在改编过程中,做了哪些努力?

宋灏霖:我的表演学习经历对我的导演创作产生了较为深刻的影响。我在面临文化折扣及故事如何合理的问题时,实则受表演学的“假定性”概念的影响较深。之所以存在“假定性”,是因为“包括舞台上各种人物,人物的各种行动,人物之间的各种关系、矛盾和冲突,人物所处的环境、气候变化等等。因为它们都是通过一定的演员、运用一定的手段,按照一定的规范,为了一定的目的被创造和表演出来的”①。

观众清楚地知道银幕上的世界是虚构的。导演要做的,就是在故事移植的过程中,通过对剧作、人物乃至视听手段的多种处理,构建一些“前提”,让观众通过认同这种“前提”,转而认同这个故事,进而实现对银幕上故事的情感投射。

在这种思维的影响下,我的首要任务是制造一个贴切的动机。因为花样游泳运动在中国并不普及,更何况是男子花样游泳。因此,我创设了一个情境:一个有点愣的体育老师由于在会议上打瞌睡,阴差阳错地答应要参加男子花样游泳项目,随后东拼西凑了五个心思各异的孩子,他们被迫要在两个月内训练到能上赛场的水平。

“假定性是艺术家和公众之间的某种默契”①,影片中固然有一些不同的设定,但只要其自然地生长于故事中,观众就可以接受。也可以说,把“假定性”了解深入,才可以在作品中保持“真实感”。

于映菡:也就是说要构建一个和大众共识相匹配,和地域想象相匹配的底层框架,随后才能生发出故事。这样纵使前提条件是假定的,如果在整个叙事和呈现上面能自圆其说,这一故事的相对真实感也就得以确立。

宋灏霖:对,随后就出现第二个特别重要的问题,也就是故事发生的时间。在假定性框架中,除了空间、地域、文化假定之外,故事时间的假定也很重要。

我们走访了中国很多地方的学校,最终发现福建省的高中学生们比较贴合该片想要塑造的学生形象。在片中选择高二这个阶段,也是因为在时间上来说,他们不会像高三那样紧迫;在心智上,他们也不像高一甚至初中的孩子那样天真懵懂,已经开始思考一些人生本质的东西;在空间上,我们观察到福建的孩子们的日常生活状态也相对比较松弛,更符合我们影片的基调。所以选择福建作为影片的故事空间,选择高二这一阶段作为“时间”,也就在“时空”上,达成了一种较为完善的前提。

找到这个场域之后,我们创作团队有了信心,确定这个故事可以自然地在熟悉的语境下自如地成长起来,能够至少和一部分观众产生这种“情感共振”。很幸运的是,影片上映后观众们也没有揪着“我们高中的时候没有这种活动”这个点不放。

戴琪:产生“情感共振”的重要因素之一也是角色设定,改编作品移植的很大一个难点就是“水土不服”,您是如何通过角色和人物的设定,让影片叙事之真实与现实世界之真实并轨同行?

宋灏霖:因为是关于运动的影片,我们考虑过直接请运动员来出演,但运动员们的整体气质与普通学生相差甚远,在同一个空间中,他们身上的张力差距是比较大的。但如果请演员来演,他们是否会游泳本身就是一个问题。我们陷入了一段时间的选角困境。

既然影片的核心创意在于“五个基本没学过花样游泳的陌生男孩却要组队参加比赛”,我们索性让演员们真正参与两个月的训练,并在剧情中将主角们的训练时间设定在课外,这就实现了影片内外时间的同步,也呈现出一个比较真实的训练状态。而且,我们也不执着于一定要追求“花样游泳”,主角们可以练习“有花样游泳动作的健美操”,这样规避了一些专业问题,让影片变得更加自然和真实。

于映菡:除了角色的设定有所调整,我们也观察到一些人物思维上的调整。原片将重心放在打造少年热血感上,少年们练习花游的动机也是因为青春期懵懂的爱恋。但在您的作品中,爱情元素占比下降,而对于责任、友谊、梦想等主题探讨占据更大篇幅。为什么会做出这样的调整?

宋灏霖:在开拍前,我们团队花了大量时间去网上看现在的高中生都在讨论什么关注什么,生活方式又是怎样的,同时寻找他们关心的话题,通过生活化的细节在角色塑造上加以体现。还有就是对角色“生态环境”的思考,例如张伟的妈妈,可能是很多孩子们母亲的缩影,对孩子实行着一种打压式教育,这样的原生家庭里,可能很多孩子会像张伟一样有些懦弱,但他们身上又有着无穷的潜力。虽然是被“赶鸭子上架”,但他的责任感和善良让他战胜自己,为团队寻找新的教练、尽可能地凝聚队内松散的人气,最终完成了对他自己来说有些困难的转体动作……我们希望通过对这些青春症候的关注,给孩子们一种蝶变的信心和勇气,这也是青春最美好的部分之一。

三、“零度叙事”:“平视叙事视角”“典型生活的影像凝结”与人物塑造的年龄尊重意识

戴琪:您历来的青春类型题材作品中,主角都有着十分真实的“少年感”,很多少年行为或含蓄心理在您的作品中都有体现,这种对人物的精准塑造,尤其是对人物所具有的典型性捕捉,十分难得。您在这方面有什么努力或者思考?

宋灏霖:我始终以一个“平视视角”去接近角色,在叙事与创作中坚持“平视视角”的叙事创作理念,应该是我能够保持这种人物灵动性的重要原因。在叙事学中,高于主人公的视角可能会受到创作者思维的干扰,比如俯视感或者过于宏观。而平视主人公的视角,则能够发现并且尊重主人公的各种属于他那个年纪、处境或环境的系列事情,突出他们“天然去雕饰”的细节。

例如《五个扑水的少年》就是因为以平视视角来进行人物及其行为搭建,才能够让人物做出很多有意思的事情,比如我们用四个层次来展示队员们之间的团结:第一层,在队长张伟的振臂一呼下,队伍免于解散;第二层,王子以为高飞被打,赶紧集合队员们来救人;第三层,他们本想讨好教练结果却弄巧成拙放出了海豚,孩子们与海豚之间嬉戏;第四层就是剃掉头发的王子发现队员们也陪他剃掉了头发。这样的层层递进,最后才形成学校其他队伍的成员们都要加入花样游泳队的集体的团结,这是一种孩子们之间激情的会盟。

若用高于人物的视角去创作,他们这些事情显然对于成年人而言,是幼稚的、不合适的,可能会创作出人物的另外一种行为,而这种行为会造成成年人眼中“青春”的样子,可能是不够“青春”的。我曾经的作品《猪太狼的夏天》里有一段情节:当孩子们犯错了,想到要做的事情就是去广播站承认错误。如何实现这个目标呢?就想到要拿下长跑冠军。从成年人的角度来看,这个想法过于幼稚,为什么要这样大张旗鼓地去道歉?但坚持平视视角,就会发现这恰恰反映出孩子们对目标的执着和对承诺的重视,这种稚拙行为和真切期盼构成鲜明反差,也让戏剧冲突的动机足够充分,也足够感人。

于映菡:其实,很多生活中的小细节是被我们忽略掉的,通过影片的平视视角,才得以更加清楚地了解到这些小细节中蕴含的青春力量。

宋灏霖:对,我们在影片中增加了不少这种细节。包括偷逃自习课、在字典里抠一个大洞放手机……在人物的处理上,我们特意选择大家身边都有的这种“同学”。在任何一个上学的阶段,大家好像都觉得身边有一个比自己酷得多的“高飞”的存在;有一个永远话特别多,看起来“贱兮兮”但其实又很可爱的死党“蛐蛐”;有一个就算闭着眼也考得比自己高的天才学霸“陈铭涵”;还有一个因为提前上学,所以可能和大家的心智稍微有点差距的朋友“王子”。这些生活里的细节总结起来就形成影片中的五个少年。

戴琪:尊重角色的年龄会强化看电影时的沉浸感,观众不仅会跟着角色喜悦,也会跟着他们忧愁。通过他们,其实是在回望自己的青春。

宋灏霖:是的,我们希望通过把日常生活中经常存在但可能不被大家注意的“典型性人物”汇集在一起,传递一种“发现生活”“凝练生活”“总结生活”的思维或观点。青春片不是只能表达爱情,还可以突出一种大家都能有共鸣的美学特质。就像张伟,大家身边都有张伟,甚至自己可能就是“张伟”。普通、自卑、迷茫的青年,被老师或者家长逼着去做自己从来没想过的事,但是又因为本性善良单纯,他也没有别的招,只能是笨鸟先飞,最后在那一场大秀里取得成功。这就对应那种普通孩子在小时候通过勤学苦练,在某一瞬间迸发出的生命的高光时刻,令人回味无穷。

通过高飞,我们想讨论“如何对待自己并不优秀”这个话题。高飞非常优秀,一开始就远超普通高中学生的水平,张伟看着他望尘莫及。但是通过一段时间的了解,张伟和观众才明白,原来高飞内心一直是有落差的,因为他到省体育队的时候,他发现自己连中等都算不上。因为那里高手云集,他必须接受自己平庸的身份。他如何走出来呢?是因为游泳队的挑衅和张伟要辞去队长两件事的冲击,他意识到自己其实接受了这个团队,在此时他完成了自我身份认同,也开始实现触底反弹。

于映菡:其实影片里每一个人物都有自己所代表的主题,也承担着不同的叙事任务,怎么在设计人物象征意义的同时保有真实感?

宋灏霖:我们前期讨论的时,先区分人物大的性格走向,然后接着再去细分他的个性,而这些个性一定是有质感的,这样才能够与观众实现情感上的勾连。就例如“蛐蛐”曲小东这个角色,单看人物模型,就是一个有点不学无术的富二代。但是其实我们在最初设计的时候,给他组建了丰富的前史设定,例如“蛐蛐”的本名其实极其好听,因为他爸爸专门请了一个起名的大师,结果根本没人叫他的大名,所有人都叫他的外号“蛐蛐”。再者我们也设计了他父亲的发家史,他们应该是从学校门口的糖果店起家的,一般而言每个学校外面都有一个这样的小超市,一下子就能唤醒大家对这个角色的一个固有的印象。有了足够的人物前史设定,再继续构建人物的时候就会比较立体,而人物的质感和真实性立住了,自然而然地就能够促成电影文本和观众的对话。

戴琪:单纯文本的设定其实也面临着表演上的难题,您是如何增加演员与角色之间的适配度的呢?

宋灏霖:我们会根据演员的特点对角色进行一定程度的丰富。例如王子这个角色,其实存在一些争议。因为王子是中间换了演员的,换成吴俊霆以后我们有一段时间很困惑,因为曾经的一些设计都不能用了。但是创作团队很快又开掘了一些新的锚点,比如吴俊霆是个东北人,他的东北口音其实很难规避,我们就着演员的特质,把王子这个角色改成了一个转校生,一方面是人物的发展轨迹可以更加完整,另一方面也给影片打造幽默感,融入一些喜剧元素提供了很好的机会。吴俊霆身高接近1.9米,又高又帅,声音闷闷的,但是他的内心是一个小孩,一着急就会蹦东北话,有点类似于“个子长起来了,心智却是个儿童”的样子,人物的反差就出来了,“喜感”也就自然呈现出来了。

四、青春类型创新与类型融合:多元母题积累、极致化影像追求与部门化协同生产

戴琪:说到“喜感”,在您的导演创作当中,有鲜明的喜剧底色。您的喜剧表达清新自然,在创设“喜感”的过程中,您都有哪些方面的考虑?

宋灏霖:首先要明确“喜感”不是强加给观众的,而是自然地从影视文本中生发出来的。如何让观众顺理成章地接受笑点,重点还是要回到人物设计上,从人物出发来加入一些喜剧的技法。例如高飞因为突出的游泳技术征服了校队的人,校队的队员们围绕在高飞的身边想要说动他加入校队,但王子却以为高飞是要被群殴了。此时就会形成“误会”:王子年龄小,判断力不足,以为别人要打自己和队友,因此拎着个灭火器就冲上去了,但其实对方并没有要打架的意思,这就是一个自然生发的喜剧节奏点。从技法上来说,观众作为全知视角是知道双方情况的,但处于限知视角的王子不清楚,这也是银幕内外信息差带来的一种观影的爽感。

于映菡:《五个扑水的少年》用喜剧手法增加了影片的青春气息,您的创作经历也非常多元,从科幻悬疑到青春喜剧再到奇幻爱情应有尽有,您认为该如何实现跨类型的融合表达?

宋灏霖:我觉得实现跨类型创作的前提首先是积累,创作者要对各种“母题”都有涉猎、学习和思考。一开始我做演员时,就从不同戏剧家的作品里感受到不同的美学追求,这也就让我对各种故事核形成最初的感知,这种“元故事”是一切所谓类型的前提。很多真正好的作品会留在你的潜意识里,这是一股巨大的力量,当你在进行创作时,就会变成你取之不尽的灵感宝库。再者,我可能不太喜欢循规蹈矩的作品,当我构思一个故事的时候,如果我发现别人用过这样的方式之后,我会下意识尽量回避。

于映菡:这也就是常说的“博观而后创作”,一部好的作品正是通过对经典作品的学习和思考,再加之对新奇感的本能追寻,通过和现代意识的融合而创作而成。电影创作者要尊重大众想象,尊重大众对于原始游戏感的渴望,包括对陌生地域的天然好奇、对全新世界观的本能探寻,电影的类型融合某种意义上符合了大众想象力的变化趋势。

戴琪:我们作为创作者,把每一种类型元素做到极致,也是把一个“梦”完整传递给观众的过程。落实到实践中,您是如何与团队协作进行“造梦”的?

宋灏霖:一部影片的成长不是一个人的功劳,导演不可能考虑得面面俱到。比方我想到60%到70%,这个时候我去选择创作理念、美学追求特别契合的主创和演员,他们会站在自己的角度构思如何实现影片的视觉效果,而且片场往往是灵感迸发的地方,每时每刻都可能会有惊喜出现。在这个过程中,会有其他工种的同事们将新想法反馈给你,从而形成一种正向的集体创作氛围。例如有的演员就特别愿意自己动脑,随时迸发灵感,你帮他梳理,然后等待他给你惊喜,或者是把他的“惊吓”变成惊喜。还是说到我们王子的演员,有一天我就看到他一个人,因为训练量太大,累得摊在一边说话都哆嗦了,这种真实的感受给了我灵感,于是就把这一段加到了戏里。

所以我一直认为,一部作品的背后是一群人,一个集体,而不是我自己。尊重剧组中各个工作环节中的人,去发现、去理解、去探寻他们的别样思考,以及把自己表达给到大家,进行一起的艺术创作与创意,是我创作过程中所坚守的“道”之层面的理念。也正因如此,我的每一部电影才得以不断在思维碰撞中,变得有趣!

戴琪:宋导真诚的分享让我们收获良多。从科幻悬疑片出发,一路前进至青春喜剧,您一直在类型融合的道路上不断探索,以清新自然的影像风格、明快鲜活的叙事特点为观众所熟知。宋导的新片《欢迎来到我身边》也即将与广大观众见面,我们期待下次与您相见,共同探讨,不断进步!

【嘉 宾】 宋灏霖,男,山东聊城人,中国内地导演、编剧,2014年凭《怪力乱城之角斗士》获第2届华盛顿华语电影节主竞赛单元最佳新锐导演奖;2015年自编自导剧情片《猪太狼的夏天》,并凭此片提名第31届中国电影金鸡奖最佳导演处女作;2016年自编自导的科幻爱情片《所爱非人》入围第19届上海国际电影节展映单元。2021年自编自导的电影《五个扑水的少年》上映。由于适、王影璐主演的爱情喜剧《欢迎来到我身边》预计2024年上映。

【访谈人】 戴 琪,女,山东青岛人,导演、编剧,博士,中央戏剧学院博士后(在站),电影《悬崖之上》《一秒钟》《坚如磐石》纪录片导演,网剧《致我们暖暖的小时光》《恋恋江湖》编剧,主要从事影视理论与批评研究;于映菡,女,山东济南人,山东广播电视台记者,主要从事影视理论与批评研究。

①参见:关于戏剧“假定性”的一种见解[J].戏剧艺术,1988(02):158.

①参见:[苏] B·日丹.影片的美学[M].于培才,译.北京:中国电影出版社,1992:101-102.