数字经济、社会融合与流动人口永久居留意愿

2024-06-25鞠兴武

鞠兴武

摘 要:中国的劳动力迁移存在“流入而留不下”的问题。在数字经济蓬勃发展的背景下,探究城市数字经济发展水平与流动人口居留决策的关系对推进以人为核心的新型城镇化有重要价值。采用主成分分析法合成数字经济综合发展指数,并与中国流动人口动态监测调查(CMDS)数据相匹配,基于Probit模型系统考察数字经济发展水平对流动人口永久居留意愿的影响及机制。结果显示,城市数字经济发展对流动人口永久居留意愿有显著的挤出效应。异质性分析发现,数字经济发展对永久居留意愿的影响在不同流动人口群体和不同城市区位间存在明显差异。传导机制分析发现,数字经济的发展通过降低流动人口社会融合来挤出其永久居留意愿。研究结论有助于从社会融合视角验证数字经济对流动人口居留意愿的影响,为推动流动人口市民化提供理论依据。

关键词关键词:数字经济;流动人口居留意愿;社会融合;新型城镇化

中图分类号中图分类号:F49;F249.2

文献标识码:A

DOIdoi:10.3969/j.issn.1672-2272.202402024

英文标题Digital Economy, Social Integration and Migrants Settlement Intention

Ju Xingwu

(Party School of Jinhua Municipal Committee of C.P.C,Jinhua 321000,China)

英文摘要Abstract:Chinas labor migration suffers from the problem of “inflow but not retention”. In the context of the booming development of digital economy, it is valuable to explore the relationship between the level of urban digital economy development and the residence decision of migrant population in order to promote the new urbanization centered on human beings. The comprehensive development index of digital economy is synthesized using principal component analysis and matched with the data of National Migrant Population Dynamic Surveillance (CMDS) to systematically investigate the impact of the level of digital economy development on the migrant populations intention to reside permanently and its mechanism of action based on the Probit model. The results show that urban digital economic development has a significant crowding-out effect on the mobile populations willingness to stay permanently.

Heterogeneity analysis found that the impact of digital economic development on the willingness to reside permanently varies significantly among different mobile population groups and different urban locations. The analysis of transmission mechanism finds that the development of digital economy crowds out the permanent residence intention of the migrant population by reducing their social integration. The above findings help to verify the impact of the digital economy on the willingness to stay of the migrant population from the perspective of social integration, and provide a theoretical basis for the promotion of migrant population democratization.

英文关键词Key Words:Digital Economy; Migrants Settlement Intention;Social Integration; New Type of Urbanization

0 引言

党的二十大报告强调要“推进以人为核心的新型城镇化,加快农业转移人口市民化”。中国的流动人口规模约为3.8亿,约占人口总数的26%。然而,中国流动人口动态监测调查(CMDS)数据显示,仅有30%左右的流动人口愿意在城市定居,大量的流动人口保持着“候鸟型”“青出老回”的迁移模式,这种“流入而留不下”的困境制约着我国推进以人为核心的新型城镇化进程。与此同时,伴随着数字基础设施和数字技术的蓬勃发展,2023年我国数字经济规模超过50万亿元,占GDP比重提高到41.5%,高速发展的数字经济逐渐成为推动城市高质量发展的新引擎。因此,在“数字中国”的建设背景下,城市数字经济的快速推进对流动人口定居城市的影响成为一个值得研究的问题。

流动人口的居留意愿作为连接行为与结果的决策,很大程度上预测了定居行为的发生,是具有中国特色的劳动力迁移模式的重要特征。本文因此拟研究3个问题:数字经济对流动人口永久居留意愿有何影响?面对不同的个体禀赋、流动特征、区位特征,该影响有何异质性?城市数字经济发展通过何种渠道影响流动人口永久居留意愿?对于这3个问题的回应,可以为政府发展数字经济、加快流动人口市民化进程提供实证证据和政策参考,对于优化城市人口和空间结构、实现劳动力资源的合理有效配置也有重要意义。

本文力图在以下几个方面有所贡献:第一,研究内容上,关注到流动人口“流入而留不下”的困境,丰富了流动人口留居意愿的相关研究,拓展了数字化背景下劳动力迁移的后半篇文章。第二,指标构建上,构建城市数字经济评价指标体系,采用主成分分析法测算城市数字经济指数,试图以多维度多视角刻画数字经济的蓬勃发展。第三,政策启示上,深入探究数字经济影响流动人口的个体、区域异质性及影响机制,为更好地促进流动人口市民化提供理论及实证证据,对推动高质量的新型城镇化也有一定的现实意义。

1 文献综述

本研究与3类文献密切相关:一是与数字经济或数字金融有关的研究,主要分为宏观主体和微观个体两个视角。数字经济对宏观主体的影响主要表现在城市创新创业[1]、区域差距[2]、城市高质量发展[3]、社会分工[4]、产业结构[5]等方面;而数字经济对微观个体或家庭的影响则主要聚焦于收入支出[6]、家庭风险[7]、家庭分工[8]等方面。

二是关于流动人口居留意愿影响因素的研究,从个体或家庭层面的研究发现,性别、学历、年龄、婚姻、就业等的个体特征和流动范围、流动时间等的流动特征[9]显著影响流动人口居留意愿;从城市层面来看,包括公共服务、房价房租、收入水平等的区域特征[10]也对流动人口居留意愿有着显著影响。

三是数字经济对劳动力迁移的探讨。由于中国的户籍制度,劳动力迁移存在流动和居留的两个阶段,且流入到城市的劳动力未必愿意在流入城市定居[11]。现有文献主要从数字经济对劳动力流动和居留两方面的影响展开:第一是分析数字经济对劳动力流动的影响,研究发现,城市数字经济或数字普惠金融的发展通过提供就业机会和劳动力的收入预期来吸引其流入[12]。第二是关于数字经济与流动人口居留关系的文献,现有研究主要是基于数字普惠金融的视角研究其对农民工长期居留意愿的影响,方观富和高天天[13]的研究发现数字普惠金融可以显著提高农民工的长期居留意愿,曹静等[14]的研究基于人力资本异质性的视角也得到了类似的结论。张国胜和李文静[15]将宽带中国战略视为准自然实验,使用队列双重差分模型研究发现,数字经济发展显著降低了农业转移人口的永久迁移意愿。

综上可见,已有研究有以下几个特点:第一,中国的劳动力迁移存在着“流入”和“留居”两个阶段,然而鲜有文献关注数字经济如何影响劳动力流入城市后的“后半程”(留居意愿)。第二,现有文献主要从数字普惠金融视角来探究数字经济与流动人口居留意愿的关系,事实上,数字金融仅是城市数字经济发展在金融行业的表现,很难全面反映数字经济的特征内涵。第三,相关研究主要关注的样本是农业转移人口,然而非农户籍的流动人口占流动人口总规模超过30%。鉴于此,本文构建城市层面的数字经济评价指标体系,采用主成分分析法测算城市数字经济指数,将其与CMDS数据相匹配,实证检验城市数字经济发展对流动人口留居意愿的影响效应,进一步考察其影响机制和异质性。

2 实证方法与数据来源

2.1 计量模型设定

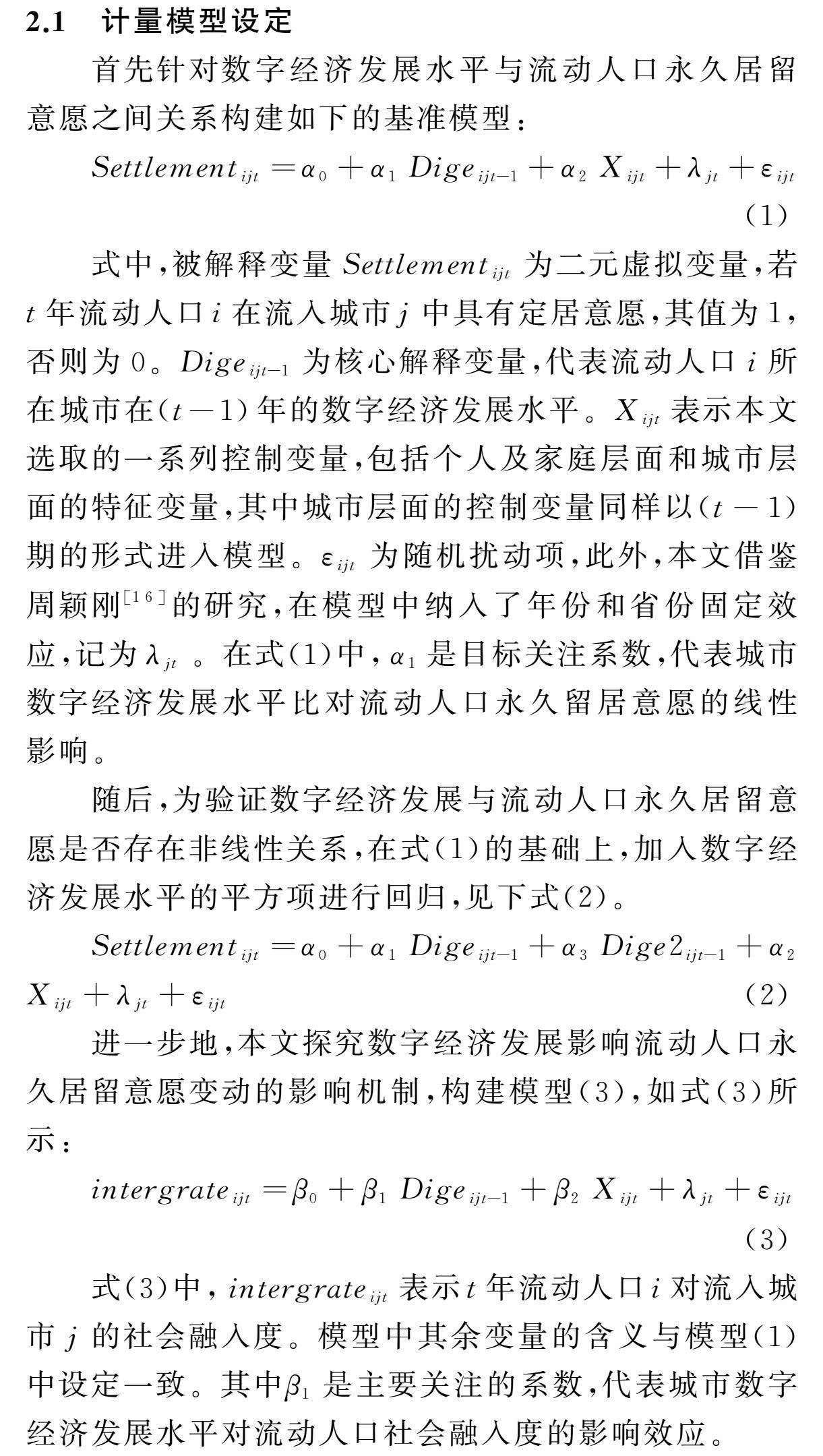

首先针对数字经济发展水平与流动人口永久居留意愿之间关系构建如下的基准模型:

Settlementijt=α0+α1Digeijt-1+α2Xijt+λjt+εijt(1)

式中,被解释变量Settlementijt为二元虚拟变量,若t年流动人口i在流入城市j中具有定居意愿,其值为1,否则为0。Digeijt-1为核心解释变量,代表流动人口i所在城市在(t-1)年的数字经济发展水平。Xijt表示本文选取的一系列控制变量,包括个人及家庭层面和城市层面的特征变量,其中城市层面的控制变量同样以(t-1)期的形式进入模型。εijt为随机扰动项,此外,本文借鉴周颖刚[16]的研究,在模型中纳入了年份和省份固定效应,记为λjt。在式(1)中,α1是目标关注系数,代表城市数字经济发展水平比对流动人口永久留居意愿的线性影响。

随后,为验证数字经济发展与流动人口永久居留意愿是否存在非线性关系,在式(1)的基础上,加入数字经济发展水平的平方项进行回归,见下式(2)。

Settlementijt=α0+α1Digeijt-1+α3Dige2ijt-1+α2Xijt+λjt+εijt(2)

进一步地,本文探究数字经济发展影响流动人口永久居留意愿变动的影响机制,构建模型(3),如式(3)所示:

intergrateijt=β0+β1Digeijt-1+β2Xijt+λjt+εijt(3)

式(3)中,intergrateijt表示t年流动人口i对流入城市j的社会融入度。模型中其余变量的含义与模型(1)中设定一致。其中β1是主要关注的系数,代表城市数字经济发展水平对流动人口社会融入度的影响效应。

2.2 变量测度与说明

2.2.1 流动人口永久居留意愿的测度

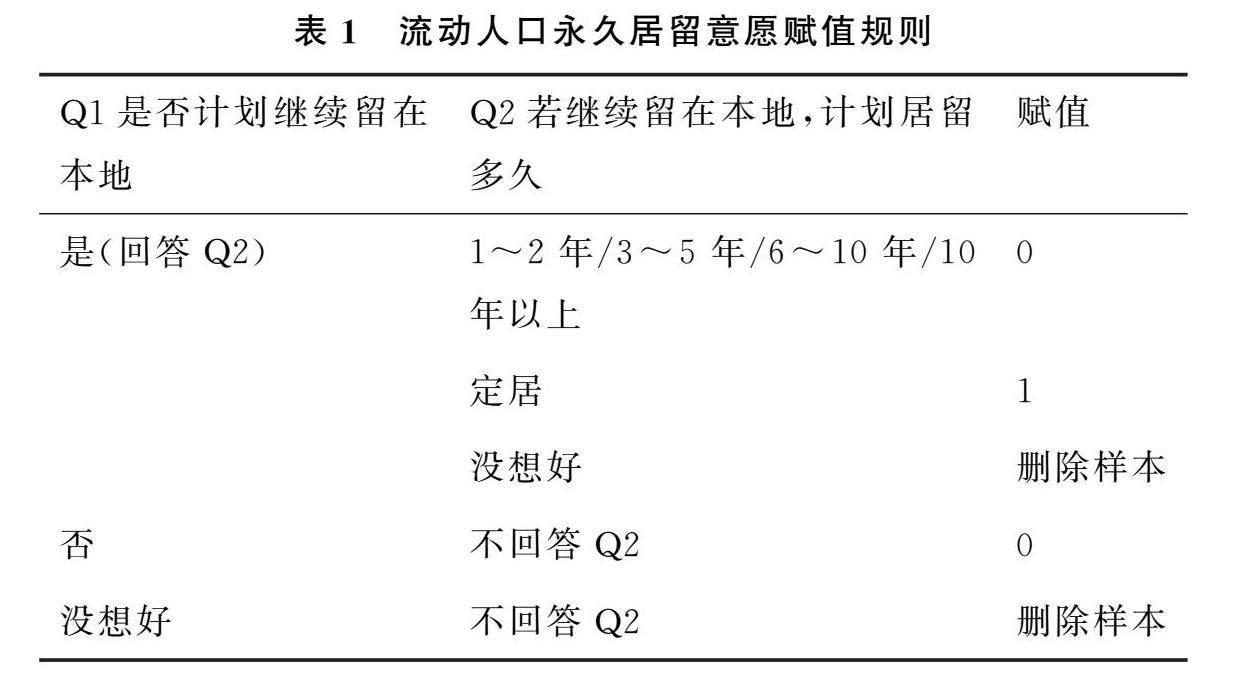

流动人口居留意愿是我国改革开放以来劳动力迁移这一研究领域的重要课题,对于全面准确了解我国人口迁移流向、制约因素等皆有所裨益。迄今为止,关于流动人口在流入城市定居意愿的相关数据大多通过问卷调查获得,针对不同的研究主题和研究视角,学者们也采用了不同的测度方式来衡量流动人口的居留意愿,比如是否愿意放弃在流出地的土地、是否愿意在流入城市购置自住房产、是否愿意获得流入地户口等。本文使用了2017-2018年国家卫健委实施的CMDS数据作为流动人口数据来源,根据问卷中被访者对“是否计划继续留在本地?”“若继续留在本地,计划居留多久?”两个问题的回答构建指标,以衡量流动人口的永久居留意愿,虚拟变量的赋值规则见表1。

2.2.2 数字经济发展水平测度

现有研究对数字经济发展水平的测度主要有两种思路。第一是构建数字经济评价指标体系,即从多个维度选取并构造指标体系,合成数字经济指数。第二种思路是测算数字经济对应的增加值规模。本文借鉴赵涛等[17]的研究,从数字金融和互联网发展两方面测度城市层面的数字经济发展水平,具体指标详见表2。基于主成分分析法,对表2中5个指标的相关数据标准化后进行降维处理,得到数字经济发展指数。

2.2.3 控制变量

本文的控制变量包含个体或家庭、城市两个层面。个体及家庭层面选取性别、年龄、户口、受教育程度、流动时间、流动范围、家庭规模、就业行业作为控制变量;城市层面的控制变量包括年末总人口数、人口自然增长率、城市房价水平、城市职工平均薪酬、人均地区生产总值、每万人床位数、每千名小学生教师数。

2.3 数据来源及描述性统计

流动人口数据来自2017年及2018年的中国流动人口动态监测调查(CMDS)数据。城市层面的数字经济、公共服务、人口规模等数据均来自《中国城市统计年鉴》、对应城市的统计年报和Wind数据库,为减缓内生性问题,城市层面的变量皆以滞后一期的形式进入模型。在将流动人口数据与城市层面数据相匹配后,借鉴何炜[18]的研究,对样本进行如下清洗操作:删除样本点类型为村委会、流动原因非务工经商或随迁、户籍地为港澳台及跨国迁移、流动时间不足6个月、关键变量缺失的样本。经过数据匹配和清洗后,本文构建的混合截面数据库共包含139 241个样本。变量描述性统计结果见表3。

3 实证结果及分析

3.1 基准回归结果

表4的列(1)、列(2)和列(3)报告了逐步控制个人及家庭特征、城市特征的线性回归结果。结果显示,数字经济指数对流动人口永久居留意愿的回归系数皆在1%的水平上显著为负,说明城市数字经济发展水平的提高显著挤出了流动人口的永久居留意愿。此外,控制变量的系数与预期基本一致。个体及家庭层面控制变量的系数表明:学历越高、流动时间越长、流动范围越小,家庭规模越小、在现代行业就业的流动人口永久居留的意愿更强;此外,女性、年龄越大、非农户口的流动人口在流入城市也更愿意永久居留。城市层面的控制变量则表明公共服务对流动人口有显著的拉力,但人口规模大、房价水平高、经济发展好的超大城市却不利于流动人口居留。

本文进一步探究城市数字经济水平的提高对流动人口永久居留意愿是否有显著的非线性影响。列(4)报告了纳入数字经济平方项后的回归结果,数字经济指数及其平方项的回归系数显示,极值点处的数字经济指数为1.029 7。由描述性统计可得,极值点并不在样本数据范围内,即并不存在非线性影响。

3.2 稳健性检验

3.2.1 工具变量法

因存在遗漏变量,上述基准回归的估计有可能存在内生性问题,本文选取“1984年流入城市的每百人固定电话数×各城市数字经济指数均值”作为城市数字经济发展水平的工具变量,表5列(1)报告了工具变量的估计结果。可以发现,数字经济发展对流动人口永久居留意愿的挤出效应仍非常稳健。

3.2.2 控制城市落户限制

在我国户籍制度的限制下,若劳动力没有本地户口,则无法与本地户籍人口平等的享受教育、医疗等公共服务产品,在流入地的就业市场亦受到歧视,因此会对本文结果的稳健性造成一定的影响。本文使用了吴开亚等[19]研究中的成果——46个城市的落户门槛指数,以度量城市落户难度水平。进一步地,参照夏怡然和陆铭[20]的做法,在模型中加入落户门槛指数与房价收入比的交互项进行回归,并将结果报告在表5列(2)中。数字经济指数的系数显著减小,仍保持1%的水平显著,表明在考虑城市落户限制因素后,房价收入比对流动人口的永久居留意愿的挤出效应被削弱。交互项的系数显著为负,意味着挤出效应随着落户限制的加大而增强。综合来看,即使控制了城市的落户限制,数字经济指数对流动人口永久居留意愿仍存在显著的挤出效应,佐证了结论的稳健性。

3.2.3 更换变量指标

另外,本文通过更换核心变量来衡量指标检验结果的稳健性。首先,本文采用数字普惠金融指数来衡量城市数字经济的发展水平进行回归,结果见表5列(3)。其次,在基准估计时,我们将流动人口回答居留意愿问题时答案为“没想好”的不确定样本进行了剔除。然而,不确定是否定居也可以视为不具有定居意愿,因此,参考刘斌等[21]的研究,重新定义被解释变量,将回答“没想好”是否定居的样本视为不具有定居意愿,亦赋值为0,结果报告在表5列(4)。更换核心变量指标后的结果也与预期一致。

3.3 异质性分析

3.3.1 个体禀赋异质性

由于流动人口在代际、户口性质等个体禀赋方面具有显著差异,故本文分别构建劳动力代际、户口性质、受教育水平与数字经济的交互项,纳入模型做进一步考察,并将回归结果报告在表6。

首先,参考现有文献[22]的界定,将出生于1980年前的样本视为老一代流动人口,赋值为1,否则赋值为0。据CMDS数据,新生代占比近60%,已经成为流动人口的主力军。表6列(1)的结果显示,数字经济发展对老一代流动人口永久居留意愿的挤出效应更强。可能的原因是老一代流动人口更多的是“寻求生存”,而新生代流动人口流入城市则是“寻求发展”。老一代流动人口的数字技能和素养较弱,导致其流出概率的提高。

表6列(2)和列(3)的结果表明,城市数字经济发展对农业户口和大专以下学历流动人口的挤出效应更强,这与我们的预期相符。可能的原因是农业转移人口和低学历的劳动力在城市的福利水平和社会保障较差,难以适应数字技术发展带来的就业和技术冲击,因此导致他们更难在城市“住下来”。

3.3.2 流动特征异质性

流动特征是影响流动人口居住决策的重要动因,故本文考虑流动人口在流入城市的流动范围、住房类型、发展空间差异,进而考察其流动特征的异质性,回归结果见表7。回归结果显示,城市数字经济发展对跨省流动、无自有住房、在传统行业就业的流动人口挤出效应更强,也与预期相符。原因可能是,省内流动劳动力的生活成本和心理距离更低、在流入城市已购自有住房会对劳动力流动有锁定效应及财富效应、现代行业就业的流动人口具备更高的技能水平,其在就业市场上的选择空间更大,导致这些群体的永久居留意愿相对较高。

3.3.3 地区及城市异质性

本文样本共涵盖了我国31个省份的286个城市,由于我国幅员辽阔,各地区各城市间存在发展不平衡的现状,因此本文对地区及城市划分子样本分别进行实证检验,以探究不同区域下数字经济发展对流动人口永久居留意愿的影响有何差异,回归结果见表8。

首先,本文将样本按省份划分为东部、东北部、中部和西部地区,并进行分组估计。表8列(1)至(4)的结果显示,东部地区挤出效应最明显,中部地区次之,西部地区存在挤出效应但不显著,东北部地区的则出现了显著的正向影响。出现以上结果可能的原因是,中西部地区数字经济的发展对流动人口的就业挤出效应等较小,且中西部地区的住房和生活成本较低,造成了数字经济的挤出效应较弱;东北部地区则由于自有住房的流动人口占比也较高,据2018年CMDS数据显示,近40%的东北地区流动人口已经拥有了自有住房,显著高于其他地区,由于自有住房的财富效应和锁定效应导致了此结果,董昕等[23]也发现了类似的结论。

表8列(5)、列(6)是按区位特征分类的回归结果,参考张莉等[24]的界定方法,将城市划分为内陆城市和东部沿海城市,其中东部沿海共包含96个城市。回归系数表明,数字经济发展对流入到沿海城市的劳动力的挤出效应显著高于内陆城市的劳动力。可能的原因是,数字技术在东部沿海城市的普及与应用更为广泛,能够更紧密地与产业结合,从而对流动人口造成的冲击也就更为明显。

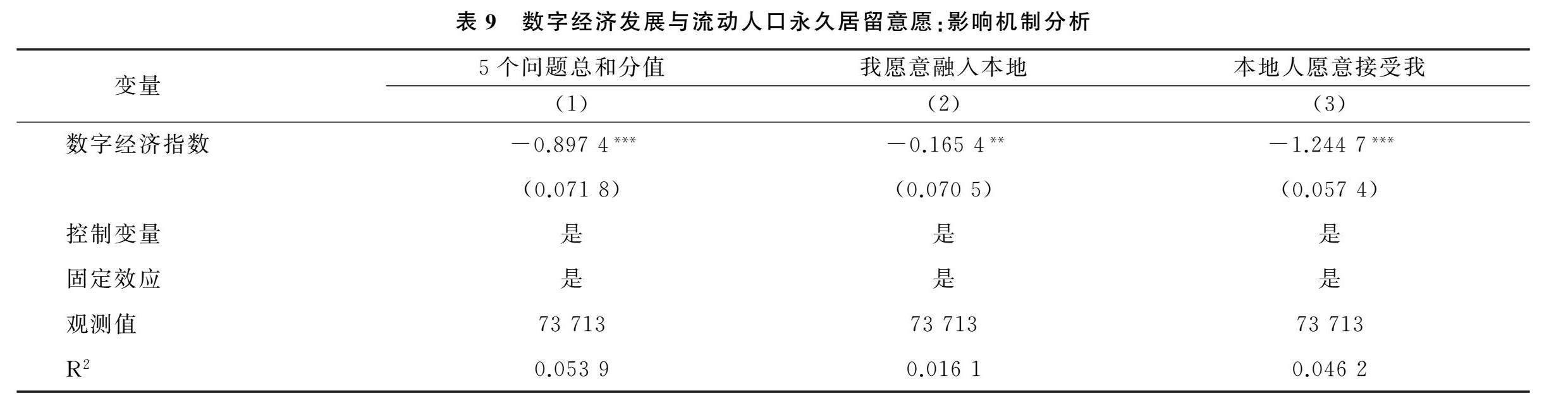

3.4 影响机制分析

为了进一步探讨城市数字经济发展是通过何种路径影响流动人口永久居留意愿的,本文进一步考察数字经济发展挤出永久居留意愿的可能作用路径——社会融入度。

社会融合是指流动人口不断融入到流入城市中,逐渐在心理上认同和环境上适应流入地的过程。受数据可得性的限制,本文基于被访者对CMDS问卷的回答,从社会心理认同度层面来度量流动人口的社会融入度,通过问卷中“我喜欢现在居住的城市”“我关注现在居住城市/地方的变化”“我很愿意融入本地人当中,成为其中的一员”“我觉得本地人愿意接纳我成为其中的一员”“我感觉本地人总是看不起外地人(该问题得分进行逆向处理)”5个问题的分值总和进行测度,其中根据由完全不同意至完全同意分别赋值0-4分。5个问题的总和分值越高,流动人口的社会心理认同度越强,代表流动人口的社会融入度越好。

表9列(1)至列(3)分别报告了5个问题总分值、“我很愿意融入本地人当中,成为其中的一员”得分、“我觉得本地人愿意接纳我成为其中的一员”得分的回归结果,后两个代表性问题参考了孙伟增和张思思[25]的研究。结果显示,数字经济指数对流动人口的社会融入有显著的挤出效应。原因可能是:第一,数字技术和数字经济的发展带对就业产生替代效应和协同效应,由此带来的非对称性结构冲击使得流动人口面临更加严峻的就业竞争,增加了流动人口结构性失业的可能性。第二,数字经济时代的劳工关系变革使得流动人口更加难以获得社会保险等权益保障,加之其较难同户籍人口一样平等地享受城市优质的公共服务,增强了流动人口在工作生活过程中的脆弱性。

现有研究认为,流动人口对城市的认同感和社会融合度与其居留意愿有显著的正向关系。鉴于此,数字经济发展确实通过社会融入度这一作用机制挤出流动人口永久居留意愿。

4 结论与建议

4.1 研究结论

本文构建了数字经济发展指标评价体系,基于主成分分析法测算城市数字经济发展水平,并将其与CMDS数据合并进行实证探究。通过回归检验发现,城市数字经济发展对流动人口永久居留意愿有显著的挤出效应,该挤出效应的影响机制为流动人口社会融合。异质性分析发现,数字经济对永久居留决策的影响在不同个体禀赋、流动特征、地区城市间不尽相同,就个体禀赋而言,数字经济对老一代、农村户口、低学历流动人口的挤出效应更强;就流动特征而言,城市数字经济发展的挤出效应在跨省流动、无自有住房、传统行业就业的流动人口群体中更明显;就区域差异而言,数字经济更容易挤出流入到东部地区和沿海城市的劳动力。

4.2 政策建议

结合中国流动人口、数字经济的发展现状及本文的经验证据,提出如下建议:

首先,政府应当关注数字经济发展给流动人口特别是农民工带来的技能和就业冲击,努力缩小不同个体禀赋的人群面临的数字鸿沟。通过专题培训等形式加强培育低技能流动人口群体的数字技能和金融素养,使其适应数字技术变革带来的新要求,更好地享受城市数字经济发展带来的红利。

其次,相关部门应该采取举措破解流动人口难融合的困境。一方面要引导社会和城市户籍人口认可流动劳动力的贡献,以促使流动人口融入本地文化,提升其归属感和幸福感;另一方面要使城市优质的医疗、教育等公共服务惠及流动劳动力,进而增强流动人口的居留意愿。

最后,针对各地区数字经济发展不平衡的现状,应当因地施策。针对欠发达、互联网基础设施落后的地区,在完善数字基础设施建设的基础上,推动数字经济和实体经济融合,发挥固有产业优势,最大化发挥数字经济带来的普惠效应;针对较发达的东部、沿海地区,可以培育创新产业,加强数字技术带来的产业、动力和效率变革,发挥规模效应,带动周边欠发达地区的数字产业发展。

参考文献参考文献:

[1] 谢绚丽,沈艳,张皓星,等.数字金融能促进创业吗?——来自中国的证据[J].经济学(季刊),2018,17(4):1557-1580.

[2] 李彦龙,沈艳.数字普惠金融与区域经济不平衡[J].经济学(季刊),2022,22(5):1805-1828.

[3] 荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2):66-73.

[4] 田鸽,张勋.数字经济、非农就业与社会分工[J].管理世界,2022,38(5):72-84.

[5] 孙惠,万立军.数字经济发展对产业结构优化升级的影响[J].科技创业月刊,2024,37(1):112-121.

[6] 朱玉姣,陈道.国内数字经济研究的知识图谱分析——基于CSSCI来源期刊的 CiteSpace可视化[J].科技创业月刊,2022,35(11):151-157.

[7] 王勋,王雪.数字普惠金融与消费风险平滑:中国家庭的微观证据[J].经济学(季刊),2022,22(5):1679-1698.

[8] 张勋,杨紫,谭莹.数字经济、家庭分工与性别平等[J].经济学(季刊),2023,23(1):125-141.

[9] 林赛南,梁奇,李志刚,等.“家庭式迁移”对中小城市流动人口定居意愿的影响——以温州为例[J].地理研究,2019,38(7):1640-1650.

[10] 林李月,朱宇.中国城市流动人口户籍迁移意愿的空间格局及影响因素——基于2012年全国流动人口动态监测调查数据[J].地理学报,2016,71(10):696-1709.

[11] 杨菊华.中国流动人口的社会融入研究[J].中国社会科学,2015(2):61-79,203-204.

[12] 周世军,陈博文.数字经济是否影响劳动力空间配置?——基于中国流动人口的微观证据[J].云南财经大学学报,2023,39(2):96-110.

[13] 方观富,高天天.数字普惠金融与农民工长期居留意愿[J].华南农业大学学报(社会科学版),2022,21(4):34-46.

[14] 曹静,息晨,纪承名.数字经济发展与农民工城市留居意愿——人力资本异质性视角的分析[J].中国经济问题,2023(3):77-91.

[15] 张国胜,李文静.数字经济发展与农业转移人口永久迁移[J].劳动经济研究,2023,11(3):75-96.

[16] 周颖刚,蒙莉娜,卢琪.高房价挤出了谁?——基于中国流动人口的微观视角[J].经济研究,2019,54(9):106-122.

[17] 赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[18] 何炜.教育差异、公共服务提供与劳动力定居意愿[J].经济科学,2020(4):84-96.

[19] 吴开亚,张力,陈筱.户籍改革进程的障碍:基于城市落户门槛的分析[J].中国人口科学,2010(1):66-74,112.

[20] 夏怡然,陆铭.城市间的“孟母三迁”——公共服务影响劳动力流向的经验研究[J].管理世界,2015(10):78-90.

[21] 刘斌,张巍,张翔.城市房价、定居意愿与户籍差异——对农民工“流入而留不下”的一个解释[J].西北人口,2022,43(1):51-63.

[22] 钱文荣,李宝值.初衷达成度、公平感知度对农民工留城意愿的影响及其代际差异——基于长江三角洲16城市的调研数据[J].管理世界,2013(9):89-101.

[23] 董昕,张朝辉,周卫华.为什么收缩城市的流动人口定居意愿更强?[J].中国人口·资源与环境,2021,31(3):43-51.

[24] 张莉,何晶,马润泓.房价如何影响劳动力流动?[J].经济研究,2017,52(8):5-170.

[25] 孙伟增,张思思.房租上涨如何影响流动人口的消费与社会融入——基于全国流动人口动态监测调查数据的实证分析[J].经济学(季刊),2022,22(1):153-174.

责任编辑(责任编辑:吴 汉)