数字文明转型背景下的数字出版与文化遗产数智活化

2024-06-25简华王晓光侯西龙

简华?王晓光?侯西龙

编者按:当前,在数字中国和文化强国战略的政策支持与保障下,我国数字出版产业正处于利好期:一方面,数字出版与文化遗产传承与活化深度融合,不仅是数字出版自身的创造性发展,也是文化数字化战略的重要推动力量;另一方面,数据管理不仅为读者提供了更多优质数字化阅读产品,也改变了传统出版时代出版社与读者之间雾里看花的局面,使出版社的市场竞争力明显增强。基于此,本期《行业热点》栏目组织了两篇文章,分别介绍了武汉大学文化遗产智能计算实验室通过数字出版创新发展赋能文化遗产传承与活化的实践路径;外语教学与研究出版社通过打通内部生产和销售数据(比如在售产品的同比和环比数据、销售曲线、用户数据,还有数字化产品和服务的研发进度以及在计划内还是超时等)实现数实融合的情况。通过这两篇文章,我们在回应行业普遍关切的同时,也希望引发更多对数智活化、数实融合以及更多数字出版行业热点的关注和思考。

摘 要 在漫长的人类社会发展过程中,出版自诞生起就被委以文化生产与传播的重任。现今人类社会正迈向数字文明,数字出版也将在印刷文明之后作为数字化转型的先锋,成为数字中国和文化数字化的重要阵地。文章首先探讨了迈向数字文明的转型逻辑,即三个世界协同并肩实现数字化转型才能从根本上促成数字文明的到来,数字文化将承担起引领者的重要角色。其次,文章由史及今地分析了数字出版在数字文明发展中的角色、定位及重要作用。最后,文章提出数字出版创新发展赋能文化遗产传承与活化的实践路径。

关键词 数字出版;数字化转型;文化遗产;智慧数据;活化利用

就其本质而言,出版是知识生产的过程[1]。技术发展带来的认识论革新以知识生产为渠道[2],由此出版作为技术进步作用于社会变迁的重要中介,与文化积累、文明转型密不可分。2022年,《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》(以下称《意见》)[3]指出,要实现中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享;《关于推动出版深度融合发展的实施意见》[4]从出版内容建设、技术支撑、重点工程等方面提出指导性意见,都为出版业数字化建设和融合发展提供了重要的方向指引。2023年,《数字中国建设整体布局规划》[5]提出要推进文化数字化发展,深入实施国家文化数字化战略,建设国家文化大数据体系,形成中华文化数据库。这些政策都反映了在国家建设和人民现实需求中,数字文化建设和数字文明转型都已成为新时代面临的重要且艰巨的任务。数字出版作为数字中国与文化数字化战略的重要阵地,在数字文明转型的进程中理应发挥更加积极主动的作用。

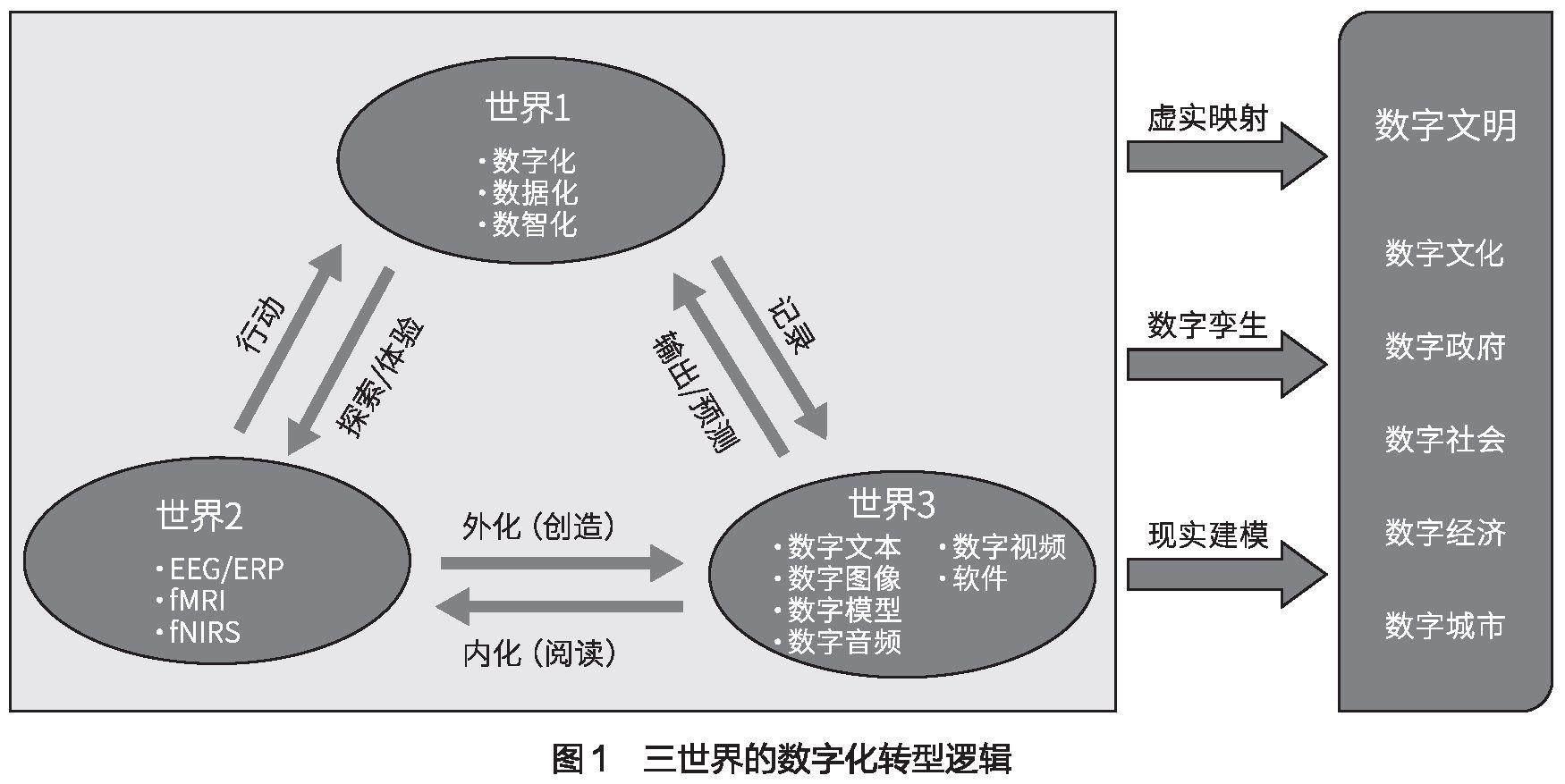

当前各种数字技术迭代不穷,已成为社会运转的基座。基于此共识,本文从“三世界”理论出发,探讨分析数字文明的转型逻辑:三个世界协同并肩实现数字化转型才能从根本上促成数字文明的到来。在转型过程中,数字文化将起到先锋示范作用,引领数字文明转型的方向。在漫长的人类历史中,出版一直承担着文化生产与传播的重要角色,未来也将由数字出版接续承担起数字文化建设的重要任务。最后,面向数字时代文化遗产活化的新任务和新场景,本文提出了数字出版创新发展赋能文化遗产数智化活化的实践路径。

1 基于“三世界”理论的数字文明转型逻辑

哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper)在其文章《没有认识的主体的认识论》中首次提出并阐释了“三世界”理论,将世界划分为:①物理客体或物理状态的世界;②意识状态或精神状态的世界以及关于活动的行为意向的世界;③思想的客观内容的世界,尤其是科学思想、诗的思想以及艺术作品的世界[6]。客观内容世界是由语言、艺术、科学、技术等所有被人类储存起来或者传播到地球各地的人工产物所记录下来的人类精神产物[7],即文化层次中的器物层面[8],如语言、文学、艺术、图书等文化制品。这三个世界相互独立,又相互作用。在当下数字浪潮中,三个世界分别进行着各自的数字化转型,共同构成了当今数字化的世界。

世界1的数字化转型指对客观物质世界的数字化采集,对物理客体和状态的数字化表示,即用数据编码重构物质世界。世界1的数字化转型是奠定于现实基础上,在数字空间的映射,再进一步搭建独立的物质生态系统。物理世界是精神世界的前提[9]。当下世界1在数字世界具体呈现为数据、基础设施、通用算法、数字技术等。世界2指人类的主观精神世界。世界2的数字化转型的核心在于借助脑机接口技术(Brain-Computer Interface,BCI),在人或动物大脑与计算机及其外围设备之间建立起信息交换的联系,用于辅助、修复或增强人的行动、表达和感知功能[10]。由此,捕捉人类的思维意识具有现实可能性,突破了原先完全个体独立、无法外部观测的限制,蕴含着给人类生存带来颠覆性改变的潜能[11]。脑机接口提供了人类思维意识信息的收集、观测与分析方案,同时也作为人脑外部介入手段,为世界2的数字化转型解决了最为棘手的执行方案难题。世界3的数字化转型指承载客观知识的文化制品及其生产过程的数字化。互联网和数字技术极大地增强和拓展了人类的认知能力,通过知识载体虚拟化、知识传播网络化、知识生产复杂化,改变了知识生产、贮存、传播和生产的方式,但并未改变知识本身[9],因而有关世界3的理论仍然适用于当下。客观知识作为人类思维活动的产物,见诸体现人的意识的文化制品,如各类出版物。图书作为历史最悠久的出版物之一,在我国最早可追溯到夏朝的竹简木牍[12],距今四千余年。直到20世纪60年代,美国化学文摘服务社(Chemical Abstracts Service,CAS)用计算机编制的《化学题录》磁带版的问世,才标志着数字出版物的诞生[13],开启了数字出版时代,从根本上改变了知识生产、组织和传播,在出版领域萌发出专属于数字时代的数字文化。世界3的数字化转型将与文化数字化、出版数字化同频。世界3在数字世界将通过各类数字出版物呈现,囊括数字文本、数字图像、数字模型、数字音频、数字视频、软件等多种知识文化存在形式。

文明是人类在认识世界和改造世界的活动中创造的社会生活各个方面成果的总和,是历史发展不同阶段的映照[14]。在人类文明数字化转型之中,单个世界的数字化转型不能称为数字文明,只有三个世界在紧密关联、相互协同中完成数字化转型,才能最终促成人类社会向数字文明的转型。在世界1中探索和体验,形成对客观物质世界的感觉、认知、思考、情绪、记忆、想象等,引出世界2。代表主观认识世界的世界2指导着人类在客观物质世界行动。对客观世界的认知和理解中形成客观知识,经过记录和编码,形成了哲学的、科学的、历史的、文学的、艺术的、工艺的等各类文化制品,世界3由此形成。基于客观知识,人类能够对客观物质世界进行合理地分析预测,表现为世界3对世界1的反作用。社会文明形态的转型不仅包含着以物质为基础的物理世界和以意识为基础的精神世界的转型,也更应该重视文化制品及其生产传播的转型。数字文化和数字出版作为先锋军推动着世界3的数字化转向,是向数字文明转型中从此岸迈向彼岸的引领者,三世界的数字化转型逻辑如图1所示。

2 数字文明转型中数字出版的角色与价值

出版的本质在于“依赖印刷术实现的标准化知识生产与传播”,它既是文化生产模式的表现形式,反过来也是文化生产和社会变革的深层力量。出版上承宏观层面的文化建构、价值引导与文明推进,下接具体的出版活动及其工作流程[1]。在漫长的人类社会发展历史中,出版一直作为文化记录与传承的基本手段[2],照亮了人类文明的征程。出版业则是文化记录与传承的专业化。在中国,春秋时期的传抄出版打破了贵族垄断知识的局面,推动中华文化第一次“百家争鸣”的盛况[15]。隋唐时期出现的雕版印刷术被广泛地运用到书籍的印刷,知识传播方便,使文化日益普及,更易流传,渗透到社会各阶层,获得知识的权力进一步下移。在印刷出版技术中取得的进步,效应辐射到知识的生产与传播中。雕版印刷术推动了大规模印书,印刷书籍数量爆发式增长、文本主题日益丰富,也逐渐形成了藏书文化。卷帙浩繁的古籍不断生产与积累,文化的积累日渐深厚,延续着中华文明。中华文明以印刷书为载体,在漫长的岁月长河中,抵御住了时间的反复冲刷,存留至今。在西方,古登堡活字印刷术点燃欧洲文艺复兴运动和启蒙运动之火,给西方文明带来关键性进步——3R教育,即阅读(Reading)、写作(Writing)和算术(Arithmetic),造就了大量识字人士,提高了识字率,向大众敞开了文字传播的大门。识字是一种信息解码能力,将民众从教会此类的单一信息渠道中解放出来,信息的流动渠道从单向转为多向,知识从神性的不可辩驳的形态转化为民间的可改良的世俗化状态。通过识字阅读,民众在思考、提问与回答中,参与知识的构建。世俗化的知识被质疑、被争辩、被证实或证伪,知识的积累开始成为可能,现代意义的知识时代至此开启[16]。印刷书成为西方文明最有力的推手[17],同由此搭建起的西方大规模社会化文化生产体系,催生了近代自然科学,加速了整个欧洲的现代转型。新知识载于出版物,被进一步传播,现代知识在生产与传播的循环中不断积累。印刷媒介深刻改变了文化的载体、渠道、中介物以及技术手段,带来的是人类知识存储介质、知识生产系统、知识传播途径等方面的剧烈变革,同时更加深刻地引发社会结构的重组、社会生产方式的转型,助推文化的积累和文明的转型。

文化是人类过去所有精神与物质创造的总和[18]。物质文化、制度文化、精神文化等,无论文化形式多么千姿万态,其核心都是精神。精神是文化的灵魂,内容是流动的血液,技术则是支撑文化的骨架。2005年,美国总统信息技术咨询委员会的报告《计算科学:确保美国竞争力》[19]提到,计算科学本身是一门学科,同时具有促进其他学科发展的作用。“计算赋能”同样在文化领域也能焕发出强大的生产力。文化元素的获取、处理、表现、传播、生成等都可以借助数字技术转化为数字态,从而对信息和内容进行统一建模,同时实现多模态数据之间的自由转换和活化。当下火热的多模态大模型带来更加令人振奋的文化生产力:不仅实现了文化生产的规模化、高速化、多样化、开放化、共享化,而且支持不同模态信息之间相互转换,极大地释放了文化的活力,加快了文化的流动。没有任何一种技术像数字技术如此强大,它改变了文化表现形式,拓展了文化的存续空间,增强了文化的体验模式,为文化创造了历史上未曾出现过的新形态。

出版业生产文化制品,历经从农业文明、工业文明再到数字文明,始终是人类文明进步的重要助推器。当前,“文化数字化”已被提升到国家战略高度,将是未来几年国家在文化领域重点推进的蓝图。文化数字化战略不仅是中华文化发展的转型点,也将成为数字出版高质量发展,发挥更加关键作用的机会。印刷书曾构建了长达数百年的文化生产与传播秩序,近几十年,数字技术和互联网打破了传统印刷出版中的知识秩序,数字出版接续承担印刷出版在知识生产、文化积累方面的任务,带来新一轮的文化变革与文明转型。在网络社会中的知识秩序,是链接而不是容器;是多重拼贴下的意义,而不是单向度的意义;是未竟的,而不是确定的;是混杂无序的,而不是泾渭分明的[20]。以大数据、物联网、通用大模型、数字建模、知识图谱、VR/AR/MR等为代表的数字技术正引发出版业又一次革命:自由开放的环境、去中心化的生产主体、混杂多变的载体形式、高速便捷的流动渠道等。与传统出版相较,数字出版加速了文化生产的速度、推动了文化数据的建设、延展了文化呈现的形式、构建了文化体验的新场景,搭建起数字文化的生产体系。特别是近年来,数字出版重点关注了文化遗产资源的开发与建设,为中华优秀文化繁荣与延续提供了基础载体,更主动地承担起增强国家文化软实力、传播和弘扬中华优秀传统文化的光荣使命。

3 数字出版创新赋能文化遗产数智活化

文化遗产是人类文化的重要载体,它承载了历史背景和文化象征意义,蕴藏丰富的文化内涵和价值体系[21],是贯通过去、当下和未来的重要纽带和桥梁,具有显著的历史价值、文化价值、科学价值和艺术价值。文化资源高度共享是当代文明的深度展现[14]。将文化遗产资源表现为数据态,不仅记录和再现了文化遗产的本体特征,也是对其承载的文化内涵的二次编码和表示[22]。在数字出版技术的支撑下,数字出版和文化遗产得以相互融通,实质上是用文化遗产拓展数字出版的主题内容边界,构成数字出版的新业态。数字出版与文化遗产传承与活化深度融合,不仅是数字出版自身的创造性发展,也是文化数字化战略的重要推动力量。

3.1 数字出版产业链延伸,助力文化数据资产化

文化遗产的数字化和数据化过程中产生了海量的、多模态的、异构的数据资源,包括学术研究资源、实体资源、数字化资源等。这些数据资源不仅记录和映射了人类历史文化的整体脉动,还细致刻画了特定个体和组织的行动轨迹与重要历史事件的演变过程[22]。众多出版机构积累了大量高价值的文化遗产资源,然而,仍然有海量的资源未被有效地开发利用,甚至未被数字化,引发了严重的资源流失和浪费现象。《意见》[3]提出,要继续推动文化资源采集、加工、交易、分发、呈现,加快文化产业数字化布局。在数字出版技术的支撑下,出版业不断通过自身产业链的变革与更新,将数字出版纳入国家的文化数字化战略之中。具体而言,数字出版借助技术优势,通过已有资源的采集与加工,推动文化遗产资源的数字化和数据化。同时,文化遗产资源在数字化、数据化后依然难以被计算机理解,所以亟须通过智能计算将数据转化为文化遗产智慧数据,使其具有可信的、情景化的、相关切题的、可认知的、可预测的和可消费的特征[23]。以高级组织形式存在的文化遗产智慧数据,具有了更高的价值,通过数据资源的资产化,在数据市场中合规地开展交易,实现数据价值变现[24]。

3.2 数字出版服务模式重塑,打造文化体验与消费新场景

通过对文化遗产原貌进行数字化扫描,在数据处理、语义关联、知识加工的过程中深度挖掘和揭示文化遗产的价值,能让不可再生的文物资源倍增为可永世流传的数据资源[21]。文化遗产数字传承与数智活化不单指借助数字技术实现文化遗产保护与继承,更强调以利用促进保护,对蕴藏于其中的物质和精神价值进行解码、诠释、继承和重构[25],将文化遗产从静止、无活性的状态转变为动态、有活性的状态[26]。文化遗产智慧数据的建设提供了良好的数据支撑,利用数字出版技术开发数字内容产品,借助沉浸媒体技术,实现文化遗产被更加身临其境地表达。VR/AR/MR、人机接口、数字孪生及全息呈现等数字出版技术能更逼真、多维立体地虚拟复原与再现文化遗产体验的场景,“数据+呈现技术=体验场景”的服务模式成为创新文化消费的新方向。

3.3 数字出版生产主体扩大,创新文化生产方式

以ChatGPT为代表的通用人工智能大模型开启了生成式人工智能全新时代,已成为工业革命级的生产力工具。通用大模型在文本生成、图像绘画、智能问答等任务中形成了远超人类的文化生产力,未来大量的文化生产将依赖于以通用大模型为基座的衍生工具。结合文化遗产领域知识训练而成的文化遗产大模型,将提供自然语言智能问答、文化遗产图像增强、考古回溯、文物推荐等服务。通用大模型在数字出版中的运用,突破了传统数字出版活动中,以文化机构和领域专家为中心的知识生产和数据建设方式。这种受益于大模型的内容生产方式变革,为古籍数据构建与知识活化、古文字的预测与解读、图像要素识别与抽取等提供了更加高效的手段。

3.4 数字出版产品形态再造,促进文化传承传播

数字出版产品形态在不断革新与再造中,传统的书报刊早已被数字形式的电子书、电子报纸、电子刊物取代,并且涌现出更多形态各异的数字出版产品。网络游戏、短视频、数字藏品、数据库等象征了数字出版产业中新的出版形式和产品形态。它们以更多维的呈现形式、更具互动性的体验方式、更庞大的知识内容,在文化遗产的叙事传播中愈发受到重视。以数字藏品为代表的新型数字出版物正为数字出版拓展新的疆域。以科技手段保护和传承文化遗产,传播中华优秀文化为目的,部分出版单位已率先踏出进入数字藏品市场的第一步,积极融入数字经济中。新的数字出版产品形态不仅以更加丰富多元的形式重新表达中华文化、促进文化的保护和传承,而且有利于突破语言和传统媒介的限制,以更加通用、可理解、可感知的方式向外传播中华文化,展现中华文化的魅力。

4 结语

在印刷出版史上,古登堡活字印刷术发明后的早期印刷时代,图书在字体、标点符号、版式及纸张等方面均与后来有所不同,图书生产尚不成熟,这段时间被称为“摇篮本时代”,意谓“犹如人生初期的摇篮时光”。与之类比,人类社会才刚刚迈入数字时代,当今的数字文明尚且处于“数字摇篮”时期。在数字中国和文化强国战略的政策支持与保障下,我国数字出版产业正处于利好期,更要始终牢记出版的本质和使命,找准自身定位,通过出版的创新性、高质量发展,加快推动出版业数字化转型升级。数字出版的创新发展亦将赋能新时代文化遗产的数智化活化,成为数字文明的加速器,实现中华文明的数字化赓续。

参考文献

[1] 范军.出版本质上是一种知识生产[J].出版科学,2022,30(3):1,50.

[2] 常江,朱思垒.作为知识生产的数字出版:媒介逻辑与文化生态[J].现代出版,2021(5):19-24.

[3] 中共中央办公厅 国务院办公厅.关于推进实施国家文化数字化战略的意见[EB/OL].(2022-05-22)[2023-12-30].https://www.gov.cn/zhengce/2022-05/22/content_5691759.htm.

[4] 中共中央宣传部.关于推动出版深度融合发展的实施意见[EB/OL].(2022-04-24)[2023-12-30].https://www.nppa.gov.cn/xxfb/tzgs/202204/t20220424_666332.html.

[5] 中共中央 国务院.数字中国建设整体布局规划[EB/OL].(2023-02-27)[2023-12-30].https://www.gov.cn/zhengce/2023-02/27/content_5743484.htm.

[6] 卡尔·波普尔等.客观知识:一个进化论的研究[M].舒炜光,卓如飞,周柏乔,等译.上海:上海译文出版社,2015:123.

[7] BROOKES B C.The foundations of information science.Part I.Philosophical aspects[J].Journal of Information Science,1980,2(3-4):125-133.

[8] 郭斌.浅析“世界三”与卡西尔符号世界的异同:从卡西尔的符号世界看波普尔的“三个世界”理论[J].自然辩证法通讯,2015,37(6):131-137.

[9] 赵涛.电子网络与知识生产:基于波普尔“三个世界”理论视角的考察[J].学术界,2013(10):74-84,308.

[10] 肖峰.脑机接口技术的发展现状、难题与前景[J].人民论坛,2023(16):34-39.

[11] WOLPAW J R,WOLPAW E W.脑‐机接口:原理与实践[M].伏云发,杨秋红,徐宝磊,等译.北京:国防工业出版社,2017:12.

[12] 吴永贵.中国出版史·上·古代卷[M].长沙:湖南大学出版社,2008:12.

[13] 陈丹,章萌,侯欣洁.数字出版概念的演化与界定[J].数字出版研究,2022,1(1):38-45.

[14] 谢中起,索建华,张莹.数字生产力的内涵、价值与挑战[J].自然辩证法研究,2023,39(6):93-99.

[15] 孙宝林.印刷出版文化照亮人类文明征程[J].中国出版史研究,2019(2):9-16.

[16] 覃庆辉.从媒介延伸到社会变革:重审古登堡印刷术在文艺复兴中的作用[J].新闻知识,2019(11):3-8.

[17] 费夫尔,马尔坦.印刷书的诞生[M].李鸿志,译.桂林:广西师范大学出版社,2006:3.

[18] 郭莲.文化的定义与综述[J].中共中央党校学报,2002(1):115-118.

[19] REED D A,BAJCSY R,FERNANDEZ M A,et al. Computational Science:Ensuring America's Competitiveness[J/OL].[2023-12-30].http://www. nitrd.gov/pitac/reports/index.html.

[20] 师曾志.生命传播:自我·赋权·智慧[M].北京:北京大学出版社,2018:346-347.

[21] 祝蕊,刘炜,付雅明.Web3.0环境下文化遗产价值重构研究[J/OL].(2023-08-29)[2023-12-30].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2746.g2.20230829.1053.002.html.

[22] 王晓光,梁梦丽,侯西龙,等.文化遗产智能计算的肇始与趋势:欧洲时光机案例分析[J].中国图书馆学报,2022,48(1):62-76.

[23] 曾蕾,王晓光,范炜.图档博领域的智慧数据及其在数字人文研究中的角色[J].中国图书馆学报,2018,44(1):17-34.

[24] 谢亚可.数字出版融入文化数字化战略的现实意义与实践进路[J].出版发行研究,2023(1):8-14.

[25] 林凇.植入、融合与统一:文化遗产活化中的价值选择[J].华中科技大学学报(社会科学版),2017,31(2):135-140.

[26] 王晓光,侯西龙.面向活化利用的文化遗产智慧数据建设论纲[J].信息资源管理学报,2023,13(5):4-14,43.

Digital Publishing and Digital Intellectual Activation of Cultural Heritage Under the Background of Digital Civilization Transformation

Hua Jian1Xiaoguang Wang1,2,3Xilong Hou4

1.School of Information Management Wuhan University,Wuhan 430072,China;2. Cultural Heritage Intelligent Computing Laboratory Wuhan University,Wuhan 430072,China;3.Publishing Research Institute Wuhan University,Wuhan 430072,China;4. Qufu Normal University School of Communication,Shandong Rizhao 276826,China

Abstract Throughout the long history of human society,publishing has been entrusted with the important task of cultural production and communication since its birth. As human society moves towards digital civilization,digital publishing is poised to lead the way of digital transformation after the era of print civilization,serving as a crucial domain for Digital China and cultural digitization.This paper first discusses the logic of transitioning towards digital civilization,emphasizing the collaborative efforts of the three worlds to achieve digital transformation for the fundamental realization of digital civilization,with digital culture assuming an important role as the leader. Secondly,from a historical point of view,it analyzes the role,positioning and its important contributions of digital publishing in the development of digital civilization. Finally,it puts forward a practical path of digital publishing innovation and development to empower the inheritance and activation of cultural heritage.

Keywords Digital publishing;Digital transformation;Cultural heritage;Smart data;Activation and utilization