我国农民工群体分布的基本特征、就业趋势与应对策略

2024-06-22郭达邢少乐

郭达 邢少乐

作者简介

郭达(1986- ),男,天津职业技术师范大学世界技能大赛中国研究中心讲师,天津市高校人文社科重点研究基地职业教育发展研究中心研究人员,博士,研究方向:职业技术教育学(天津,300222);邢少乐(1998- ),女,天津职业技术师范大学职业教育学院硕士研究生,研究方向:职业技术教育学

基金项目

2020年度教育部人文社会科学青年基金项目“职业教育工匠精神培育机制与路径的质性研究”(20YJC880020),主持人:郭达;2018年度重庆市教委科技项目“重庆市职业教育精准扶贫的校地协同模式研究”(KJQN201800504),主持人:申文缙

摘 要 2009-2019年间,在农民工总体规模持续增加但增量和增速逐年下降的关键时期,我国职业教育与培训应基于农民工群体女性比重逐年增加、老龄化态势初显,教育水平以初中为主且提升速度缓慢,接受过职业技能培训的农民工比重和培训意愿双低的基本特征,明晰农民工群体的实际情况,顺应农民工群体的主要变化趋势,实施充分满足农民工发展需求的高质量职业教育与培训,推动东、西部职业教育协同开展农民工职业教育与培训,依托农村职业教育大力培养新型职业农民,通过创业培训重点培养和提升农民工的创业激情和社会资本。

关键词 农民工;职业教育与培训;就业趋势;应对策略

中图分类号 G725 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)15-0074-06

近3亿的农民工群体是我国不可忽视的重要人力资源,职业教育作为培育人力资源的主渠道,需要在准确把握农民工群体的基本特征、流向分布和就业形式变化趋势的基础上,采取有针对性的措施提升农民工的人力资本水平,以增强现代产业工人队伍的总体素质,为我国乡村振兴和制造业强国建设供给高素质的人力资源。

一、我国农民工群体分布的基本特征

(一)农民工群体的总体规模

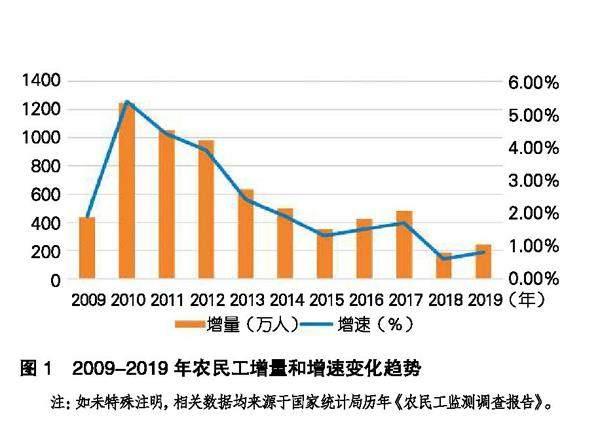

2009-2019年,我国农民工数量逐年递增,由2009年的22978万人增长到2019年的29077万人,但是增长规模和增长速度总体呈下降趋势,增速由2009年的1.9%下降到2019年的0.8%。

图1 2009-2019年农民工增量和增速变化趋势

注:如未特殊注明,相关数据均来源于国家统计局历年《农民工监测调查报告》。

如图1所示,农民工增量到2010年达到最大值,比上年增加1245万人。其后,总体的增量和增速均呈逐年下降趋势,2018年增速降至最低(0.6%),2019年增速又有小幅回升(0.8%)。

从农民工近10年的总量、增量和增速的总体变化趋势来看,我国农民工劳动力“无限供给”的局面已经结束,意味着规模型的农民工供给模式正在转向质量型供给模式。职业教育需要把握农民工当前的总体规模以及变化趋势,大力提升其质量,满足农民工劳动力供给模式由规模型供给向质量型供给转变过程中的实际需求,并为农民工供给不足时期的到来做好充分的准备。

(二)农民工群体的性别比重变化趋势

10年来,我国农民工群体一直是男性农民工占主导,而女性农民工的比重呈逐年增加的趋势,但增加速度较为缓慢。男性农民工的比重由2009年的65.1%降至2019年的64.9%。女性农民工的比重由2009年的34.9%升至2019年的35.1%。研究表明:“农民工在教育回报方面,女性高于男性,并且接受教育会降低收入性别歧视的程度。”[1] 据此,面向女性农民工开展专门的职业教育与培训具有非常重要的意义。但长期以来,我国职业教育与培训的开展却是去性别化的,假设男性和女性掌握技术技能的规律相同,默认从男性的身心特点出发进行课程开发与教学设计,基本上没有考虑女性在生理和心理等方面学习技术技能的特殊性。对此,未来职业教育应专门开发和设计符合女性农民工掌握技术技能规律的职教课程内容与教学方法,为开发女性农民工群体的人力资本潜力提供重要基础。

(三)农民工群体的年龄结构变化趋势

我国农民工的年龄结构主要以青壮年为主,存在代际更迭慢的现象。虽然在2017年,新生代农民工首次以50.5%的占比超全国农民工总量的一半,但是农民工也逐渐开始呈现出老龄化的趋势,50岁以上的农民工所占比重由2009年的4.2%大幅上升至2019年的24.6%,增长了近6倍,农民工平均年龄上升为40.8岁。研究显示:“受教育程度和技能培训对新生代农民工的就业单位选择、工作满意度和就业稳定性的影响作用非常突出。”[2] 因此,在农民工队伍新老交替的关键时期,在继续加强对新生代农民工开展职业教育与培训的同时,还要有计划地开展符合老龄化农民工群体需求和特征的职业教育与培训。只有同时提升新老两代农民工的技术技能水平,才能从整体上提升农民工队伍的综合素质和人力资本水平。

(四)农民工群体的受教育水平变化趋势

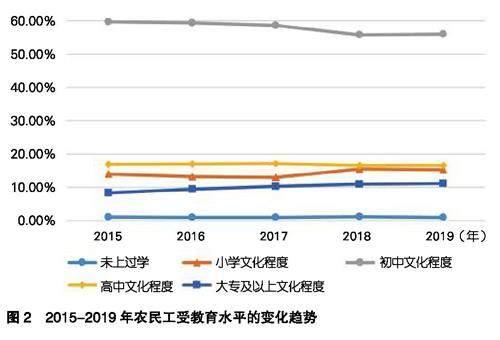

我国农民工群体在10余年间的受教育水平一直是以初中学历为主,高中和大专学历占比有所提升,但提升速度较为缓慢,并且总体变化趋势不乐观。

如图2所示,2015-2019年,农民工群体初中文凭占比由59.7%下降至56%,高中文凭占比由16.9%下降至16.6%,大专及以上文凭占比由8.3%上升至11.1%。可见,无论是普通教育还是职业教育,在提升农民工的受教育水平和学历层次方面都没有发挥出应有的作用。相关研究表明:“虽然不同类型的教育对农民工就业质量的影响不同,但是接受职业教育在促进农民工就业质量上更具优势。”[3] 因此,职业教育对于农民工群体的关注亟待提升,这对于同时提升农民工群体的学历和技术技能水平具有重要作用。

图2 2015-2019年农民工受教育水平的变化趋势

(五)农民工群体接受职业技术培训状况的变化趋势

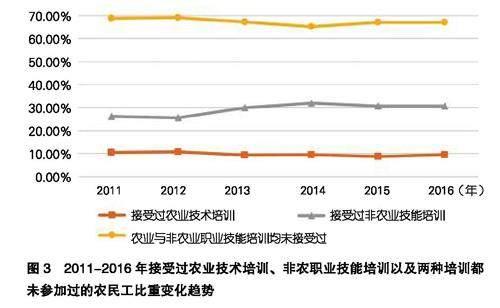

农民工群体接受职业技术培训的总体状况和变化趋势同样不乐观,并且没有发生积极变化的迹象。

图3 2011-2016年接受过农业技术培训、非农职业技能培训以及两种培训都未参加过的农民工比重变化趋势

如图3所示,2016年接受过农业技术培训的农民工占比9.5%,相比于2011年的10.5%,呈现出逐年小幅度下降的趋势,2016年接受过非农职业技能培训的农民工占比30.6%,相比于2011年的26.2%,呈现出逐年递增的趋势。2011-2016年,从未参加过任何培训的农民工比重从68.8%小幅下降至67.1%,仅下降了1.7%。调查显示:农民工的业余时间主要是观看音视频(45.8%)、使用网络(33.7%)和休息(29.1%),而选择参加培训的比重仅为1.3%。这表明农民工接受职业教育的意愿较低,面向农民工开展职业教育与技能培训仍有很大的空间。相关研究表明:“接受过职业技术技能培训是农民工群体市民化的重要推动力,并且培训次数与农民工群体市民化程度成正比。”[4] 因此,对农民工开展职业教育与培训不仅有助于为第一产业的现代化发展提供高技能的人力资本支持,还有助于加快农民工群体向市民化身份转变的进程,从而稳步提升农民工的社会资本。

(六)农民工群体区域流动的变化趋势

2009-2019年,我国东部地区、长三角地区、珠三角地区以及东北地区农民工比重逐年下降,西部和中部地区农民工数量逐年上升,这是我国区域经济发展逐渐均衡的一种重要表现。总体来看,农民工群体的流动格局发生了两个主要变化:一是中、西部地区的发展为农民工提供了更多就业机会,农民工开始从东部向中、西部转移;二是农民工流动范围集中在省内,跨省流动的农民工比重呈现逐年下降趋势。

1.东、中、西部地区农民工流动变化趋势

东部地区农民工所占比重变化在10年里一直处于50%~70%之间,广东省、浙江省、江苏省、山东省吸纳了全国近一半的农民工数量。但从2011年开始,东部地区农民工比重一直下滑,2019年降至最低(54%)。中、西部地区对农民工就业的吸纳能力逐年增强,2019年中、西部地区吸纳农民工就业的占比分别达到21.4%和21.2%,且西部地区流出农民工增量超过总增量的50%,见图4。可见,西部地区农民工无论是输入还是输出,均已成为农民工群体双向流动的关键区域。

图4 2009-2019年东、中、西部地区农民工流动变化趋势

东、中、西部地区的收入差异是导致农民工在不同区域间流动的重要因素之一。如图5所示,东、中、西部地区农民工月均收入逐年增加,但是整体增速逐年放缓。尤其是2012年,全国东、中、西部地区农民工月均收入增速比上年大幅降低一半。全国东、中、西部地区农民工月均收入增速差距缩小,但东部地区农民工月均收入一直高于全国中部、西部地区农民工的月均收入。

图5 2010-2019年东、中、西部地区农民工月均收入增速变化趋势

根据东、中、西部地区农民工的流动变化趋势,东部地区应在进一步夯实针对农民工职业教育质量的基础上,以东部地区优秀职业教育管理经验为引领,带动中西部地区农民工职业教育发展,逐步提升中、西部地区职业教育的质量,充分发挥东、中、西部地区职业教育的协同作用,使农民工无论流动到发达区域还是欠发达区域,都有机会接受高质量的职业教育与培训。

2.农民工省内、省外流动变化趋势

2009-2019年,农民工省内流动频繁,东部地区表现显著,中、西部地区农民工主要是跨省流动,但跨省流动数量逐年减少。2013-2019年,省内流动的农民工增速一直大于跨省流动的农民工增速,而到2019年,跨省流动农民工增速(0.9%)略大于省内流动农民工增速(0.7%)。

图6 2013-2019年跨省流动农民工和省内流动农民工增速的变化趋势

如图6所示,2013-2019年,省内流动的农民工增速以2016年(3.4%)为节点,2016年前呈上升趋势,2016年后呈下降趋势,2019年增速降至最低点(0.7%)。而跨省流动的农民工增速变化幅度大,在2013年达到最高点(1.7%)后,于2018年下降到最低点(-1.1%),而后于2019年又回升至0.9%。2011年,农民工以跨省流动为主的格局开始发生改变。在外出农民工中,省内流动的农民工超过外出务工农民工总数的一半(52.9%),跨省流动的农民工少于外出务工农民工总数的一半(47.1%),形成以省内流动农民工为主的发展趋势。2019年,省内流动农民工占外出农民工总量的一半以上(56.9%)。除东北地区外,东、中、西部地区省内流动农民工数量上升。由此可见,总体上跨省流动农民工和省内流动农民工的增速均呈下降趋势,但省内流动已经成为农民工群体流动的重要特征。对于职业教育来说,需要进一步根据当地的区域产业经济和教育发展特色,着力对本省内的农民工开展符合区域特色产业发展特征和需求的职业教育与培训,以顺应农民工省内流动为主的新趋势,提升农民工省内流动的质量和人力资源配置效率。

二、我国农民工群体就业趋势

2009-2019年,我国农民工群体在三次产业中的就业结构变化滞后于三产业结构调整约3~5年。尽管总体上自营农民工的平均收入高于受雇农民工的平均收入,但是自营农民工占农民工总数的比重一直远低于受雇农民工的比重。

(一)农民工在三次产业中就业结构变化趋势

2013-2019年,农民工就业结构从以第二产业为主逐渐转向以第三产业为主,从事第二产业比重由56.8%降至48.6%,从事第三产业的比重由42.6%升至51%。

图7 2013-2019年农民工在三次产业中就业结构变化趋势

如图7所示,2013年至2019年,我国第二产业与制造业占比持续下降,第三产业占比持续上升,2013年我国第三产业增加值超过第二产业,比重达到46.1%;2018年,第三产业就业农民工比重过半,成为比重最高的产业类型。可见,虽然农民工在三次产业中的就业结构基本与三次产业结构变化趋势相同,但是农民工在三次产业中的就业结构的变化速度至少滞后于产业结构调整速度约3~5年,10年间农民工在三次产业中的就业结构变化与调整较为滞后和缓慢。通过对分布在三次产业中的农民工进行符合产业转型升级需要的职业教育与培训,将有助于提升农民工在三次产业中的就业结构与产业结构匹配的效率与质量。

(二)农民工就业与创业变化趋势

2009-2015年,在农民工的就业形式中,受雇就业农民工的比重由2009年的93.6%下降至2015年的83.4%,自主经营的农民工就业比重由2009年的6.4%上升至2015年的16.6%。虽然受雇就业的农民工平均收入低于农民工自主经营的平均收入,但是农民工更倾向于选择受雇的就业形式,且受雇就业的农民工多从事第二产业,而农民工自主经营者多在传统服务业中。在大众创业、万众创新的背景下,针对农民工偏重受雇就业、创业能力和意愿不强等状况,职业教育需要有计划地对农民工开展创业培训,引导和激励农民工高质量创业。

三、我国农民工群体变化趋势下职业教育的应对策略

在农民工总体规模持续增加,但增量和增速逐年下降的关键时期,职业教育应基于农民工群体女性比重逐年增加、老龄化初显,受教育水平以初中为主且提升速度缓慢,接受过职业技能培训的农民工比重和培训意愿双低的基本特征,明晰农民工群体以跨省流动为主的主要格局已经改变,以省内流动为主,且西部成为农民工双向流动的主要区域的新趋势正在形成,准确把握农民工群体在三次产业中的就业结构变化速度滞后于三次产业结构调整速度,以及农民工的就业形式仍以雇佣就业为主,自主创业比例偏低的实际情况,顺应农民工群体的主要变化趋势,提升农民工群体的技能水平,促进农民工群体高质量就业,进而推动我国产业经济高质量发展。

(一)实施充分满足农民工发展需求的高质量职业教育与培训

面向农民工开展职业教育与培训,必须充分考虑农民工群体的基本特征,实施符合农民工群体实际情况和能够满足农民工群体发展需求的职业教育与培训。第一,开发专门面向女性农民工的职业教育与培训。女性农民工比重逐年增多是农民工群体基本特征变化的一个重要趋势。而女性农民工对于职业选择的偏好、掌握技术技能的心理特征与规律都与男性农民工存在很大差异。因此,应在充分研究与掌握女性农民工职业教育与培训需求(如安全需求、技术技能需求)的基础上,开发符合女性农民工掌握技术技能特点的职业教育与培训模式。第二,面向逐渐老龄化的农民工群体开展职业教育与培训。逐渐老龄化是农民工群体基本特征变化的又一重要趋势。对此,职业教育应高度重视终身职业教育与培训体系的构建,使逐渐走向老龄化的农民工群体的技术技能得到及时、持续地更新,充分满足现代产业不断催生的新岗位对新技术的新需求。第三,职业教育与培训的整体设计与实施必须充分考虑农民工劳动的实际情况进行。农民工群体白天通常从事强度较高的劳动,劳累感会降低他们参加职业教育与培训的意愿。对此,必须建立起灵活、弹性的职业教育与培训模式,例如短期和长期、线上和线下、白天和夜晚都可以进行的职业教育与培训,满足农民工对培训时间、地点和方式的多样化需求,从而充分吸纳农民工参加职业教育与培训。

(二)推动东、西部职业教育协同开展农民工职业教育与培训

随着西部地区成为农民工双向流动的关键区域,东、西部职业教育需要进一步明确面向农民工开展职业教育与培训的功能定位,协同开展农民工职业教育与培训。研究显示:“人力资本对东、西部产业的空间分布具有决定性作用,而职业教育在西部农村劳动力转移过程中发挥了重要推动作用。”[5] 然而,目前我国西部职业教育的整体规模较大但优质职业教育资源却明显不足[6]。对此,在东部职业教育发展方面,可优先考虑农民工数量众多的粤、浙、苏、鲁四省,以跨省合作共同促进职业教育优质发展为契机,创新面向农民工开展职业教育与培训的体制机制。应重点探索专门面向农民工群体开展职业教育与培训的新模式,为西部地区开展农民工职业教育与培训提供可复制、可推广的先进经验,打造面向农民工开展高质量职业教育与培训的样板城市。随着农民工省内流动就业代替跨省流动就业成为新特征,西部各地区的职业教育应着力建立起符合当地产业特色的职业教育与培训模式,使农民工通过接受职业教育与培训获得的技术技能能够切实满足当地特色产业的发展需求和新就业岗位的技能需求。

(三)依托农村职业教育大力培养新型职业农民

随着农民工流动呈现诸多新趋势和城镇化进程不断加快,掌握现代农业技术的留守农民工尤其是新一代农民工越来越少,农村面临着“无人种地”的空心化局面。培养新型职业农民是应对这种局面的重要手段,但是目前符合新时期农村产业发展需要的农民工人力资源存在约8000万人的超大缺口[7]。对此,农村职业教育需要集中优质资源,为实现乡村振兴供给符合发展需要的人力资源保障。第一,明确职业教育的培养对象。目前,留守农民工、自主创业农民工和新生代农民工群体是成为新型职业农民最有可能的对象。但是,由于他们的先前经验与知识技能特点等都有很大的不同,需要根据其差异化水平开展不同层次、不同类型的职业教育与培训。第二,分类重点培养新型职业农民的职业能力。新型职业农民主要分为生产经营型、专业技能型和社会服务型三种类型,他们的岗位和职责不同。因此,需要根据不同类型的新型职业农民的技术特征,分别厘清他们所应具备的职业能力的内涵和结构,在此基础上进行有效的分类培养。此外,由于新型职业农民生产经营业绩对培训效果有显著的正向影响[8],职业教育机构还应对新型职业农民的职业能力提升进行持续跟踪,帮助他们在生产、经营过程中使用已经学习掌握的技术技能,切实提升他们的收入,从而形成职业能力和收入相互促进与提升的良性循环。第三,培育新型职业农民的职业精神。通过充分挖掘和利用我国传统农业和现代农业蕴含的优秀文化、精神和技术的教育价值,将其深度融入到职业教育与培训全过程之中,从而有效培育新型职业农民的敬业精神和奉献精神等职业精神。

(四)通过创业培训重点培养和提升农民工的创业激情和社会资本

作为社会创新创业的重要主体,农民工自主创业的比重一直远低于受雇就业的比重。对此,职业教育应大力培育农民工的创业意识与创业能力,扭转农民工偏好受雇就业而自主创业意愿不强的局面。第一,培育农民工的创业激情。促进农民工创业的首要前提并非是培养农民工的创业能力,而是培育农民工的创业信心。对美好生活向往的初心与回馈家乡的情怀是农民工返乡创业的内在动因,是激发农民工创业的动力源泉,而国家战略与政策的支持是推动农民工返乡创业的外在动因。职业教育应紧密对接现代农业体系的构建、生态宜居乡村建设等乡村振兴战略的重要内容来培育农民工的创业激情,让农民工认识到通过创业可以实现在回馈家乡的同时过上美好生活的目标。同时还要建立农民工创业奖励机制,从税收减免、小额信贷等方面对农民工创业给予大力支持。第二,精准对接农民工创业的主要领域开展创业培训。目前,我国农民工创业主要集中在三大领域,即传统农业、开店办厂、运输销售服务[9]。职业教育与培训精准对接农民工创业的主要领域,为他们提供创业切实需要的知识技能,这将有助于他们获得创业经济效益,进一步增强他们继续参加创业培训的信心和动力。第三,基于农民工外出就业积累的知识技能和经验开展创业培训,重点提升农民工创业的社会资本。职业教育机构应聘请当地企业家为农民工进行创业培训,这不仅有利于提升农民工的创业能力,而且能够为农民工接触企业家提供更多机会,从而有效提升农民工创业的社会资本,提高农民工的创业成功率。第四,职业教育机构应开发与实施面向农民工的“互联网+”创业新模式。互联网的使用显著影响农民工职业的价值选择以及类型层次[10]。因此,职业教育机构在对农民工进行创业培训时,应注意将“互联网+”的创新元素深度融入农民工创业培训的新模式之中,推动农民工的创业符合“互联网+”创业的新潮流。

参 考 文 献

[1]杨铭,王任远.受教育程度与农民工性别收入差异——基于动态博弈模型和流动人口监测数据的研究[J].经济问题,2019(9):62-72.

[2]樊茜,金晓彤,徐尉.教育培训对新生代农民工就业质量的影响研究——基于全国11个省(直辖市)4030个样本的实证分析[J].经济纵横,2018(3):39-45.

[3]肖小勇,黄静,郭慧颖.教育能够提高农民工就业质量吗?——基于CHIP外来务工住户调查数据的实证分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2019(2):135-143+169.

[4]崔玉平,吴颖.非货币化收益视角下教育培训对农民工市民化水平的效应——基于苏州市农民工样本的实证研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2019(2):94-107.

[5]莫堃,王锡桐.职业教育对西部农村劳动力转移的贡献分析——基于环境与资源约束的视角[J].生态经济,2012(3):132-137.

[6]瞿连贵,石伟平.新时代我国西部地区中等职业教育发展现状与对策研究[J].现代教育管理,2019(4):11-15.

[7]张蕙杰,张玉梅,赵邦宏,等.我国新型职业农民队伍总量与结构的需求估算研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2015(4):44-48.

[8]周杉,代良志,雷迪.我国新型职业农民培训效果、问题及影响因素分析——基于西部四个试点县(市)的调查[J].农村经济,2017(4):115-121.

[9]贺雪峰.农民工返乡创业的逻辑与风险[J].求索,2020(2):4-10.

[10]赵建国,周德水.教育人力资本、互联网使用与新生代农民工职业选择[J].农业经济问题,2019(6):117-127.

Basic Characteristics, Employment Trends and Coping Strategies of Chinas Migrant Worker Population

Guo Da, Xing Shaole

Abstract During the critical period from 2009 to 2019, when the overall scale of migrant workers continued to increase but the increment and growth rate declined annually, Chinas vocational education and training should be based on the following key characteristics of the migrant worker population: the increasing proportion of females, the emerging trend of aging, the predominance of education at the junior high school level with a slow pace of improvement, the low proportion of migrant workers who have received vocational skills training, and their low willingness to undergo training. By clarifying the actual situation of the migrant worker population and aligning with the main trends of change among them, it is essential to implement high-quality vocational education and training that fully meets the development needs of migrant workers. This can be achieved by promoting coordinated vocational education and training for migrant workers in both eastern and western regions, vigorously cultivating new types of professional farmers through rural vocational education, and focusing on entrepreneurship training to enhance the entrepreneurial enthusiasm and social capital of migrant workers.

Key words migrant workers; vocational education and training; employment trends; coping strategy

Author Guo Da, lecturer of Tianjin University of Technology and Education (Tianjin 300222); Xing Shaole, postgraduate of Tianjin University of Technology and Education