文本生成的初始“逻辑”

2024-06-20陈仲义

陈仲义

关键词:生成 动机 缘起 耦合 手段

文本生成的动机或缘起

诗歌文本的完型涉及三个环节:动机缘起、生成过程、修改完成。生成过程为主要环节,是本书的重中之重,而不太起眼的动机缘起一直被人们所忽略,这一次,则作为本节讨论的中心。

都说诗的生成要有感而发,且往往以情意为先导。古人早做出整体性总括:“大凡人之感于事,则必动于情。”( 白居易:《策林六十九》)“情者,动乎遇者也。”“动者情也,情动则会,心会则契,神契则音,所谓随寓而发者也。”(李梦阳:《梅月先生诗序》)古人视情意为诗的“发动机”,也深信“做诗必先命意”(魏庆之:《诗人玉屑),诗以意为主打,颇为流行。其实未必然。明中叶谢榛就有另见,他倾向非理性的“诗有天机,待时而发,触物而成,虽幽寻苦索,不易得也”(《四溟诗话》)。

用现代观点看,一首诗的诞生,不一定是“情动”或“意动”,偶发因子甚多。最初往往始于潜意识、印象、记忆、注意、感觉,终于智慧、灵悟。如果最早没有那么一丝“迹象”,没有那么一点“触觉”,没有那么一点“灵须”,加上其间不乏意绪流动,感觉敏细、联想拟想、领悟顿悟,诗的萌蘖可能还一直处于“未醒”之中。不少时候,也是朱庭珍所捕捉的“迨思路几至断绝之际,或触于人,或动于天,忽然灵思泉涌,妙绪丝抽,出而莫御,汩汩奔来”(《筱园诗话》卷一)。更有清代马荣祖《文颂·神思》所无法把持的“冥冥濛濛,忽忽梦梦。沈沈脉脉,洞洞空空。莫窥朕兆,伊谁与通。神游无端,思抽有绪。蹑电追风,知在何许。倏忽得之,目光如炬”,把个前思维状态说得如入云雾,窅冥惚怳。

所以时至今日,没有哪一部诗的葵花宝典会告诉你,一首诗的诞生,必须是这样而不应是那样,肯定那样而绝不这样。瞬息万变,千奇百怪,草蛇灰线,莫可名状。恰似苏东坡对《鬼蝶》的描绘“初来花争妍,忽去鬼无迹”。用佛家语来说,则需要“因缘具足,愿力相应”。实在叫人感慨欷吁:人类在半世纪前已顺利抵达月球,而计算自身小小的感情潮汐却困难重重;人类轻松地制造每秒运行百亿次的芯片,却难以窥伺潜意识冰山下的一角;人类可以细数百亿光年外的星球,却见不着自己灵魂的一丝踪迹。恰如宋琳所言,一首诗从动机到发展直至最后成形,乃是一个不断接近未知之物的过程,是一次冒险之旅。成诗过程的幽暗无可还原,即使“微精神分析法”在这方面恐怕也无用武之地。

下面,我们只能非常无奈地借助诗人的自述、日记、书信、访谈、发言来窥视“诞生记”的一鳞半爪,采撷他们的童年情结、集体无意识、成长“胎教”、随机的一段音乐、临界的一丝感兴、随意的一点迻译、莫名的错幻觉……来探查文本发生的可能契机。

例一,牛汉《早熟的枣子》。牛汉回忆童年,曾眼巴巴期盼摘采被虫咬的甜枣,这样的情景一直延续到20 世纪六七十年代,甚或牵连到恶梦,几次梦到虫子一口口咬到心底,直到咬醒。这期间,无疑掺入诸多磨难经历,否则不会那么揪心:“一条小虫/ 钻进我的胸腔/ 一口一口噬咬着我的心灵/ 我很快就要死去/ 在枯凋之前/ 一夜之间由青变红/ 仓促地完成了我的一生”。几十年受难反刍,萤火般闪回记忆,在创作生涯中凸现为一个“噬咬”意象,毫无疑问,它源于童年的情结。似乎连诗人也说不大明白,这颗痛心的红枣是怎么变成命运的图腾?有许多年,“我确实觉得自己就是一颗被虫子咬了心的枣子,因而我也把自己生命的全部能量在短暂的时间内英勇而悲壮地耗完,为了能获得一个灿烂的结束”。诚哉,诗人的铭心注解——童年情结,哪怕童年的一丝印记,都可能加持他后来的经验,多次放大为他思维过程中的独特“酵池”。

例二,张烨《最后的青春》。该诗凝结着张烨一场惨痛的情感经历,爱至弥深却一直处于失重状态,直至1991 年4 月某天夜里,附近谁家的音响开得太大,一支现代摇滚乐怦然钻进屋内,低哑如泣如诉,高亢急风暴雨。突然感觉乐曲与内心深处有一种神秘的联系。对,是毁灭性碾压、悲愤交加的自责——完全可以成就一首诗的摇滚乐。于是,诗的起句采用了悲剧式的自我拷问、自我否定,结尾也大胆地浓缩成一句:“我灵魂的反光是整整一个时代/ 通过列车迸出带血的呼喊”。至此,诗中的音乐变得凌厉,充满爆发力度,像在天地间划出两条粗重线条,而全诗也在高潮中戛然而止。妙不妙,一段深刻共鸣的音乐,居然成功启动(或挽救)了一首久违的诗作?由是笔者想起1985 年夏天,在廊坊与江河彻夜长谈,他透露每写一首诗,必须以西方古典音乐为“起子”,否则无从下笔。由此推论,除了奇妙的旋律音符,任何一个神秘微妙的因子,不都可能成为诗的胚芽吗?

例三,杨然《下午: 读马格利特一幅画》。那个下午,对于杨然来讲百无聊赖,可是1999 年的那个下午,发生了奇迹。实在太无聊了,他便把这些年来剪贴的中外绘画、摄影,黑白的、 彩色的,统统拿出来翻看,漫不经心也胡思乱想。当他看到马格利特时,简直惊呆了——简直就是画我,我就在画中,我就是画中那个默默在走的男人,我就是那个头戴野花、膝盖长出枝叶的女人,我就是那个无臂的裸体塑像,我就是那间阳光剖开的房子。b 他习惯地拿出纸,条件反射般动笔,急急忙忙潦潦草草写下这一切。有趣的是,从此他对懒洋洋的下午刮目相看。他在下午所写的诗渐渐多了起来。下午改变了他的诗写习惯。本质地说,这是一次“无师自通”的、本能的生命体验,灵与画、肉身与画家的相互交融,体验(观画)、经验(评判)以及直觉、预感、臆想、梦幻的综合。其基础,乃是诗性思维在一瞬间建立在五官的全方位的感应开通。

例四,严力《我是雪》。此诗的生成居然起源于一个电话: 1993 年冬天,旅美诗人与美国汉学家丹尼尔在雪地散步谈论译诗。丹尼尔说许多目光是不需要翻译的,许多目光一样的东西是翻译不出来的;严力则说好的翻译像阳光把雪溶化,一点儿也不会被歪曲和浪费。回家后,严力从阳台上俯瞰曼哈顿夜景,联想起灯光翻译出来的都市夜生活是多么的失真……不想接到丹尼尔的来电,继续下午的讨论。严力意犹未尽,对着听筒讲起准备用“翻译”这个关键词来作为一首生命轮回诗的“转折”。电话里你来我往,英语夹杂中文,中文转迻英语,严力赶快取出纸笔,就这样就着听筒,边说边写,最终《我的雪》酿成正果,而且一字没改。感谢严力,以他罕见的新鲜经验,提示在思维场域上,其实还潜伏着一条混交的另类路线。神奇的“转迻”——通过外来语言途径,哪怕一词半音的异质性牵引,也可能找到某一点萤光而明亮起来。

例五,庞培《蚊烟香》。作为行吟诗人,陈家坪称庞培的诗只是气脉、呼吸、停顿和失神,由此对他的理解平添了几分迷离。长年浸淫于民谣,在键盘、贝斯、吉他、打碟的联合“轰炸”中,有一次诗人患上了幻听症:“我”的下午在重复上午,而上午不过是昨晚的延续。重金属的节奏与旋律久久绕梁,层出不穷的声音如此捉摸不定:“当我疑心自己听见了什么 / 披衣下床,怅然若失 / 发现全部的经过,不过是 / 床脚边放上了一盘蚊烟香”。请注意,作者由于“幻听”的错失,自然要寻找发生的原因,不过他找到的,竟然是放在床脚边烟雾袅袅的蚊香。科学地说,幻听与烟雾绝对没有内在关系,但是艺术的错幻觉引发的“误识”会带来奇特效应。这种由幻听症导致的错幻觉,当然于身心健康不利,但诱发的创造性则多多益善。这是上帝安置在诗性思维中的一种奇妙的因果开关,谁有幸(或不幸)掌控了它,谁就可能带来意想不到的奇葩。

是的,一回清晨梦境、一行煽情广告、一声鸟啼、一个物象,都可以撩拨诗人内在的瀑流,焕发七彩虹霓。女诗人丁立十月怀胎,全心全意等候生命降临,在路过家属楼前的石榴树时,忽然与细小的榴籽产生了一种神秘的呼应,于是有了《石榴花只开一个夏天》;女诗人灯灯在端午节清晨,伴着大雨睡了个回笼觉,梦见先生回来了,那一刻,她忧伤地哭了,那一刻完成了《我的男人》;女诗人邓朝晖,偶然读到莫言关于高密腔和火车声的“二重唱”,没想到十几年后,变成她笔下汩汩的“阮江水”;女诗人阿毛,终生沉溺于蓝色的迷醉之中:从三岁的蓝颜色小凉鞋、人母的蓝发带蓝裙子蓝首饰蓝窗帘,及至去欧洲,恨不得带回一双蓝眼睛,一出手一投足,无不与“蓝”如影随形、如胶似漆,以至于虚构出一只蹲伏在案头上,储满神秘之蓝的《波斯猫》。

女诗人荣荣的《水井巷》,更经历了许多迂回委曲:应该是刚从青海湖国际诗歌节回来,一些碎片化的场景仍在脑海里起伏;应该是在案头堆放着从西宁著名的小商品市场水井巷买回来的一大堆零碎玩意;应该是正好有空坐下来,发一会儿呆;应该是发呆的时候,想起了某个让自己有些感伤的事儿或人;这些事儿或人应该是已逝的,但在自己的内心应该是留下了一点儿痕迹。所有这一切,突然与这些零碎玩意儿挤碰在一起,然后,就感觉它们之间有了关联,这种关联慢慢变成了一种流淌着的低低的情绪,这些情绪又变成几个句子,最先冒出来的是这一句“你就是我绝望的零碎”,然后是“你们女人就喜欢零碎”,再然后,我做了一些将两个句子缝合起来的工作,一首诗就像心灵的一块小补丁。很快,这样的补丁就落在电脑的界面上了。 记忆的“闪回”、小玩意儿的触动、空坐的发呆、无端的出神、联想的感伤,与“零碎”造成一次“挤碰”,终于完成心灵的补丁。这些诗的逻辑源头,的确有些像“影子”,来去无踪,感觉近在眼前,却若即若离;远在天边,又仿佛唾手可得。在屏息迎候之际,在蘧然捕获之间,“犹如一次次扣门,即便那扇门猝然启开了,宅第之中,也有更多内室,需要小心翼翼地探访、搜寻”。诗的起始发生,是如此折磨人,让你念兹在兹,牵肠挂肚,让你随时随地听命“伺候”。它的不知不觉、悄无声息,它的轧轧抽思、流风回雪,它的异响旁音、幽泉怪石,只可意会,难以言传;它的冷暖自知、难得共享,它的我行我素、来去无踪,它的飘忽不定、鬼使神差……最后都集结于“众多偶然中寻求那个唯一的必然”。一次或多次的猝然遭际,多次或一次的美妙“耦合”,都是诗的契机。耦合,在电子学领域里专指能量在介质间的传递,引申开来可以泛指两种事物密切的结合程度。一般而言,当某一因子(潜意识、意念、观察、记忆、注意等)触动了诗人库存的任一敏感点,都可能因互为激荡而萌生诗的胚芽。故而耦合性越强,诗的成活率越高。

文本的“光合”或“生化”

文本生成的发生器自然是人脑,这个浩瀚的小宇宙,居然是装在一个外表看起来像花椰菜的容器里,重量不过1.4 公斤,却拥有900 亿个神经元体量——等同于银河系恒星的总数!想象将银河系恒星的总数压缩为粒子,以千分之一秒的速度在人的神经网络不知疲倦地奔波,从事电能与化学能的转换工作,这需要多少场地和能量?可迄今为止,脑科学对人脑的思维路线图还处于懵懂之中,无法量化,即便定性也时有争议,多数停留在常识性的一般认知上:比如海马体是储存、再生记忆的仓库与中转站;扁桃核是支配“情动”的指挥所;血清素是维护情绪镇定的“冷却器”;侧头联合区共同管辖着梦、灵感和愿望;多巴胺是制造快乐的激素;儿茶酚胺传递着“斗士荷尔蒙”和“愤怒荷尔蒙”;“带状回”促进冥想而缓解压力与焦虑;小小的下丘脑则扮演着神经自律的检察官。 这个人体最精密复杂的“晴雨表”,主管着开心怡悦、欢乐诙谐,也释放着忧伤、沮丧与悲凉。但归根结底,“它仅仅是一大群神经细胞和相关分子的行动而已”。

就是这么“一大群神经细胞与相关分子”的简单递质活动,给我们带来了深刻难题,加上脑科学“止步不前”,让我们面对“黑箱”束手无策。我们的理论批评家,大概也只能停留在“想象”的描述水平上:我们就是站在这块厚重陈旧的踏板上,怀着忐忑不安的心情向着那烟波浩渺的深潭沉潜,潜入言语主体那幽晦不明、缊浑沦的心灵深处,我们从中看到隐态的言语在塞闭中涌流,在无序中碰撞,在沉默中喧哗,在静寂中骚动。为了文学我们渴求从这深潭中导引出一种原生状态的语言,我们把它命名为“裸体语言”。我们就是站在这块厚重陈旧的踏板上,怀着战战兢兢的心情向着那旷远高古的苍穹腾飞,飞上人类言语那日月交辉、星光灿烂的精神上空,我们看到升华了的语言在有序中消泯,在虚无中创生,在瞬息间不朽,在永恒中流变。为了文学,我们又期望着从这变幻无定的云天中捕捉住一种精神化生的语言,我们把它叫作“场型语言”。

多少年来,人们为“听懂”这些神经元与分子们的窃窃私语,天书般的“单词”“短语”——不用说为整个“句子”“段落”绞尽脑汁、殚思竭虑,即便动用超级脑电图、高倍显微镜、跟踪摄像、量子扫描,仍难入其里。诗人的潜意识如何在瞬间突发为灵感?诗人的前意识何以上升为知性或裂解为非理性?诗人的意念潜隐了大半个世纪,为何一夜山洪暴发?诗人的童年创伤占据内驱力达到多少比例?总之,太多无法说清的流程,只能简化为大脑经由电子——化学——电子回路的转换,产生视、听、味、嗅、触等“五感”,由此实现“知、情、意”三种高智商的生化联合机制。

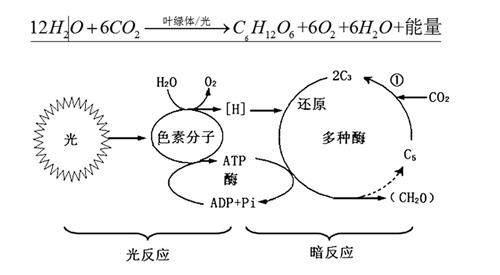

人脑的生化联合机制又与自然的光合作用几分接近?光合作用是光照下植物将水和二氧化碳转化为糖类,并释放氧气的过程,即光能转变为化学能的过程,反应方式为:

如果我们把分布在叶肉细胞、嫩茎表皮的各种叶绿素当作我们人脑里的潜意识、前意识以及印象、记忆等思维因子,它们在多酶催化剂(感觉、想象、情感、智性等)介入下,对水、二氧化碳等生活库存里的诗性质料进行复杂的“光暗”生化,最终转化为碳水化合物(淀粉)——这便是我们希望看到的“文本”。

文本生成,不管阒然发动还是姗姗来迟,常常带有或然性。甭管胚芽强弱大小,几乎都主宰着未来的走势。有的一开始饱满壮硕,只靠强大基因便笃定一路顺风;有的先天贫瘠,残缺带菌,经后天培育,勉强扭转乾坤;有的中庸自守,亦步亦趋,不等花开蒂落,早就云消雾散;有的踢哒快进,进展麻利,但最终还是功亏一篑。表面上看,是偶发、随兴、灵感、不经意间的产物,实乃诗性思维博弈的结果。

再以三首名篇为例。

例一:梁小斌《中国,我的钥匙丢了》 。

该诗的构思缘于一桩真实事件。1978 年某一天,当学徒工的他,上班更衣时不慎丢了钥匙,他闷头闷脑、自言自语地嗫嚅着“我的钥匙丢了”,带着沮丧的心情去开翻斗车。不料电源开关内线让电工给接反了,翻斗车掉进了反应罐。闯祸之后,他心情更加沮丧,背着工会发放的西瓜朝公交站走去,沿田埂小道,还有十来分钟的路程。此时,关于钥匙的构想油然而生,他顺手便把西瓜扔到田埂外。而后去保健院看望朋友的产后妻子,其妻一句大白话“ 我要喝一碗鱼汤”,优美准确的吆喝,径直勾出他内心的那一句召唤。有意或无意的“借鉴”,梁小斌一下子就把最初的构思落实、强调到“我的钥匙丢了”。一个诗歌的坚硬内核,就这样经过丢失的真实触点、闯祸的沮丧心境、产房的顿然释放聚结起来,储饱象征含义,指向反思、寻找、憧憬和觉悟,且假借纯真、恳切的童稚嗓音给传递出来。此外,美国黑人诗人郎土顿·休士,大量潜移默化的节奏“ 让美国重新成为美国”,无形中也让“钥匙”踩上它的节拍。可见该诗的生成过程,至少经历四个“环节”:丢失事件(起因引燃)、翻车事故(情绪强化)、病房探访(找到出口)、黑人诗歌(调整调性)。前三个环节,环环相扣,呼之欲出。第四个环节属于锦上添花,如虎添翼。故而一首好诗的诞生,在水到渠成的“轻松”背后,其实都隐藏着一连串不轻松的苛刻节点。或者失之交臂,或者起死回生。

例二:周所同《一次奇遇及我的信天游》。

该诗最大的成功,是标题表明的“奇遇”,居然在全诗中完全蒸发,找不到任何与之相关的踪影。诗人经常在西北高原的深谷“流浪”,有一次,忽然遇到一只狼,“哧哧”的喘气声就停在两米远的地方。狼没动他也不敢动,就这样僵持了十多分钟,最后狼绕了个弯子,姗姗而去,时不时还扭头看诗人一眼,充满观照的意味。这时,拐弯处的山塬,突然传来一声信天游:“哥在那山头妹在那沟/ 说不上那知心话/ 你就摆摆手。”诗人突然流出满眶眼泪,原来,是一场虚惊,诗人遇到的是一只通人性的好狼。那夜,诗人确确实实做了许多梦,梦见那只通灵性的狼,梦见高高的山头、白白的羊群。之后,诗人就陆续以《信天游》为题写下五首充满“依恋”的同题诗,却“本能”地抹去了那个“阴影”。

周所同的生命遭遇了一段“与狼共舞”的时刻,千载难逢的高峰体验本该生成一首绝妙的“咏叹调”。然而意外与绝妙的是,其惊心动魄的遭际仿佛短了路,被遗忘了,被更辽远浑厚的信天游所接续。不依照原来固有的“实录”生成路线,而是拐了个大弯,或者说被完全“顶包”了。其实,这也是诗歌思维常见的事:歪打正着、无心插柳、南辕北辙、冒名顶替、恍如隔世、无中生有。正如作者所分析的:“那只狼在我的诗里已变成山湾蓝蓝拂动的炊烟,温和的窑洞,闲碎的野花……”是的,诗的思维路线,依靠强大而特殊的“背景”,可以“无视”最初原点,翻山越岭,朝向更深层次和更广博的相位流露;诗的思维路线,大可“篡改”始发视线,倏忽而来,阒然离去。潜行、深匿、改头换面,不亚于川剧之“变脸”。根本不按常规出牌,我们有可能把控其中的规律吗?

例三:欧阳江河《玻璃工厂》。

1987 年7 月,第七次青春诗会在威海召开,参观完当地玻璃厂后,主办方要求大家命题作文。不幸的是,女学员李晓梅突发重病,欧阳江河、王家新被派去照看。两位骑士坚持到凌晨五点,王先去睡了,欧阳江河则拿着王留下的一张香烟纸直发愣,不知过了多少时间,突然灵机一动:有了!从头顶上辐射下来的500 支灯光,瞬间将他点燃。一个关于劳动的主题——玻璃工厂是个眼珠,劳动是它的黑眼球呼之欲出。眼前也由此闪现“二战”之后,艾略特在监狱受审,一个巨大的灯泡整夜在头上顶着。不知是隔空的“受难”连接还是强光的同一性刺激,欧阳江河摊开香烟纸,一口气写满蝇头小楷,密密麻麻几乎一字没改。

假设那个晚上,李晓梅没有突发恶疾,假如欧阳江河没有去陪护,假如欧阳江河与王家新没有彻夜长谈诗歌,王家新没有留下一张香烟纸,尤其是,假如头顶上没有那支500 光照,也就是说换了另一种时间地点、另一个同行、另一种心境,那么名篇《玻璃工厂》很可能不复存在。这再一次说明,诗的契机是不可预测、预定、预制和预留的。只要稍微改变其中一个小小的内外因子,诗的生成可能是另一种样子。表面上看,该诗的生成主要来源于灯泡,随机偶然,事先没有任何定向思考,结果却一蹴而就。其缘由恐怕还是诗人有着长期的阅读积淀,对哲学、经济学、玄学,也包括对艾略特有深度理解,在发散式的意识流动中,由初始阶段细若游丝的“源头”而渐进发展为哲思性支撑。偶发的背后,还是固着某种知识谱系的背景,依靠阅读积累、抽象思辨、悖论盘诘、知性升华,才得以完成智性思维的最后一击。

文本的“光合”(必然性)与“耦合”(或然性)的完美结合,导出写作的每一次圆满,但归根结底,写作终究是“自我灵魂的照相馆”(李成恩)。它意味着,其生成缘起,从模糊到清晰,也遵循胶片时代的冲洗原理:胶片曝光后,部分卤化银在光作用下生成潜影,而潜影是肉眼看不见的,须经各种显影液、定影液浸泡,方可还原成像。诗歌生成的种种因子,正是潜伏在胶片表面上的卤化银AgX(X=F-,Cl-,Br-,I-),等待机遇性激发,再经由心灵显影,甫能定格为清晰的诗行。心灵的显影液和定影液非同寻常,不是简单的数量搭配,它受时间、地点、季节、气候,乃至心绪影响,它涉及许多基础标度:密度、颗粒、灵敏、快捷,外加随机、或然、稳定等因素左右。故谁拥有最优质的心灵感光和耐心操劳,谁就可能成为诗的“洗印”大师。

文本生成的“烹饪”或“酿造”

文本生成过程仅仅是半成品,它的完成还需借助多种诗性思维术,以语词的方式进行外化定型。其中得融入多种修辞手艺(包括“无技巧的技巧”),否则很难成色。

且用烹调来做另一番转述,似乎也对胃口。烹调的过程是对食材由生到熟的创制,许多时候也是化学变化过程:热变、水解、糊化、酯化、焦糖化,包括美拉德反应,哪一样不体现食品化学以味为主导的流水线——从“成味”“转味”到“装味”过程。有人比较说:“诗写者在与客体达成理解、融合后,经由意象的流变、化育,展现为一首诗歌。在诗人眼里,天下万物尽皆争相有味,因味道所成就的意象,使每首诗里都存在转世灵童降生的可能。”转世灵童显然过分夸大,完整的烹调过程倒十分贴实。诗性思维的缘起,有如面对形形色色的食材,从最简单的葱蒜姜椒,到普遍的鸡鸭鱼肉,再到名贵的海参燕窝松露鱼子,供你选择;有了丰厚的材质基础,诗性思维当以“诗想”的构思立意为主干,匹配一切相应的技术:爆、炒、蒸、煎、脍、焖、焗、醺,经由“ 色、香、味、形、器”组合,最后喜气洋洋地端上“九曲回肠”或“十面埋伏”……于坚有一首《厨房巫师》,形象而生动地描述诗之烹调:

我开大火焰 在黑乎乎的锅子里放入材料

倒进水泥 地沟油 鸡蛋 辣椒 煤渣

豆腐 还有青菜 肉糜 少许芥末和钙片

盐巴 糖 不能少了胡椒 我加入塑料片

洗衣粉 鹿肉 鱼翅 天鹅 海豚 笔记本

我拔掉朱鹳的腿 将它的心脏和眼珠扔进去

加入土豆 牛奶 硬盘 鞋垫 硅胶和玻璃

我搅拌 翻动 尝尝盐味 舌头被烫了一下

我倒进洗涤液 番茄 花生酱和黄酒

我拨小火苗再开大 当火光照亮灶台

雾霾笼罩万物 我系好防毒面具

颠锅 当焰火升起 我闻见异香扑鼻

我像原始人那样破坏秩序 重组混沌

颠倒黑白 混淆阴阳 食物在进化

达尔文先生会喜欢这顿晚餐

除了传统材质,还有现代性取材,于大厨如辛普乐所提倡的,加入了煤渣、塑料片、硅胶、玻璃、洗涤液,意指对传统菜系做全面颠覆(从诗到反诗),推动与时俱进的兴味(请出达尔文)。破坏、重组、混沌、混淆,“有点辣、又有点甜,有点苦,又有点凉,有点批判,又有点无奈,有点幽默,却隐含着批判……不同味道的语料诗材调和一处,盐巴不再是盐巴,辣椒也不再是辣椒,而是组成了一种新的、‘之间的味道”。

酒之酿造,或比烹调更能深入文本的化学堂奥。清代吴乔早早提出“文饭诗酒说”:“文喻之炊而为饭,诗喻之酿而为酒。”(《答万季野诗问》)传统白酒的酿制,要经过制曲、糖化、发酵、老熟、蒸馏、勾兑六道工序,简缩为两大化学步骤:第一步糖化,用曲类(大小曲、黑曲霉、黄曲霉等)将淀粉分解为糖类(主要为葡萄糖);第二步发酵,由酵母菌将葡萄糖发酵为乙醇(酒精),并挥发出色香味各异的成色表现。把酿酒的步骤投放到诗歌发生学,那些个诗作生成,从潜意识层面发掘,到半意识层面筛选,再到意识层面立意布局,最后走进文字蒸馏,与其糖化与发酵庶乎相通?而如果还要在浓香型或酱香型的质量上做文章,少不了特殊的“跑窖法”或“串香法”的加工。

迄今为止,乃至今后很长一段时期,我们依然无法具体量化文本的烹调与酿造,它们的所有分子是如何进行相互间的吞没与和解、缠斗与断开、联属与离散、侵犯与妥协?我们在人脑结构的解剖面前,大概只能揣摩一二:意识流的产生主要是前额页皮层和脑丘之间的相互作用,但目前还无法直观明晰的图谱;专司情绪的杏仁核好像是靠单兵作战,很难知道诗性情感的提纯,需要多少份额才算较佳占比;操控言语的左颞叶又需要多少器官加盟,才能真正转化为诗意的语言……这一切“盲区”,只能让我们蹲伏在暗室的微光下,做大而化之的推测,依据作者本人提供的前文本、后文本,做勉强的定性分析,将各种要素联系起来做潦草考察。我们所能做的,不外是根据现场的有限线索,忍受诗人的吝啬、简化、遮蔽,通过对一个个词的涂抹、对一个个句子的重新排列,通过语词表层的踪迹,勉为其难地领教一点隐秘的“递质”活动,而距离真正的思维本相,何止千百公里计!

写作者只能以自身的局部经验窥视“潜世界”的一点弱光:那是一团数不尽的感觉、形象、感情、回忆、冲动,任何内心语言也表达不了的潜伏的小动作,它们拥挤在意识的门口组成了一个个密集的群体,突然冒出来,又立即解体,以另一种方式组合起来,以另一种形式再度出现,而同时,词语的不间断的河流继续在我们身上流动,仿佛纸带从电传打字机的开口处哗哗地出来一样。 或者继续放大这样的“内觉”与升华:一种“纲缊混沌”的气象,一种“如空如虹”的神韵,一种“可望而不可置于眉睫,之前”的镜花水月、玉烟珠泪,一片风云舒卷、虹霓幻化的天空。

的确,大脑思维的神出鬼没如同“盲盒”千变万化,让我们再次感受诗人的意识与诗性思维永远处于常态与反常态、回路与短路、规范与出轨、可控与非可控的此消彼长中。每一次文本的生成都是一次化学反应,每一次修改也都是一次重新排列组合。罗德·霍夫曼说得何其中肯:

创造力确实根植于人类心灵非理性的漆黑湖沼中,在那儿,恐惧、势力、性和幼年时期的精神创伤,都以隐藏的、神秘的方式漂动并驱策我们。不只人的性格及深藏的动机与创造力关系密切,就连它们令人厌恶的一面,也可能是创造行动的驱策力。

又是哪个大师说过:当上帝递给诗人一个句子,就要求他去完成另外九个句子,这是多么苛刻的诛心。要知道,诗人每踩出一步,都是“一过性”的语言涡流、深渊般的凶险,如同诗人胡弦的《猫》。酿酒见得着整个过程,烹调可享受色香味的完整,可大脑皮层一阵阵“碎步”与“乱步”,究竟带来了什么呢?

我写作时

猫正在我的屋顶上走动

没有一点声响

当它从高处跳下,落地

仍然没有声响

它松开骨骼,轻盈,像一个词

完成了它不可能完成的事,并成功地

没有引起我们的注意。

它蹲在墙头、窗台,或椅子上。

它玩弄一个线团,哦,修辞之恋:浪费了

你全部心神的复杂性,看上去,

简单,愉悦,无用。

它喜欢在白天睡大觉,像个他者。

当夜晚来临,世界

被它拉进了放大的瞳孔。

那是离开了我们的视野去寻求

新的呈现的世界……

这才是关键:不是我们之所见而是

猫之所见。

不是表达,而是猫那藏起了

所有秘密的呼噜、或喵的一声。

它是这样的存在:不可解

它是这样的语言:经过,带着沉默,

当你想写下它时,

它就消逝了。

要是“薛定谔的猫”,在纠结中打开盲盒,毕竟还有一半命中的可能。可这只诡异的“猫”是思维中的语感、语词、逻辑与灵感的混合状态,是写作中的对象化,同时又是主体的化身或显灵。美妙的是,这只“猫”,也是桑德堡《雾中》的柔软爪子、胡适《梦与诗》的升级版。猫的踪迹,提供了生成中的一段形象路径:语言、修辞、灵性,同步或不同步,龃龉或游离,摩擦或谐振,凝涩或明晰,成色或昏庸,都聚焦在那难以操控的一声——“喵——”“喵——”的过程,也是三百年前,歌德感叹的“虚无缥缈”的诗写瞬间。其实它的落脚点,最好还是锚定在叶芝的现代性清醒——“身体在思想”!力透纸背的五个字,高度涵盖了有血有肉的形象思维:五官六觉、七情八欲、甜酸苦辣、最直接的拥抱、感知世界;皮肤的触须、味蕾的搅动、耳膜的震荡,眼眸凝神……一起汇入万千思绪中的“诗想”,并将“官能的敏锐性开放到极致”——只等到那一声悠长的召唤……或者,一片寂静。