小学英语主题背景下中华优秀传统文化育人价值的探索

2024-06-16陈晨

陈晨

摘要:文章通过理论阐述和现状分析,得出在主题背景下发掘中华优秀传统文化育人价值的意义,并以人教版PEP英语六年级下册第四单元为例进行论证,笔者希望通过分享自己阶段性的收获和大家一起进行更为深入的探索。

关键词:小学英语主题中华优秀传统文化

一、理论依据

(一)“统领全局”的单元主题概念

《义务教育英语课程标准(2022年版)》中指出英语课程以主题为引领选择和组织课程内容,课程主题分为三大范畴:人与自我、人与社会和人与自然。英语课程内容的编排以主题为引领,以语篇为依托融入核心素养,以单元整体呈现课程的育人价值,且指出主题为整个课程育人提供语境范畴,具有连接和统领其他课程内容的作用。教师要加强单元主题背景下的整体教学,结合学情围绕单元主题发掘文本价值,可通过必要的整合或重组围绕主题设计教学活动,以主题为统领,帮助学生形成整体认知,提升文明素养。

(二)“历久弥新”的中华优秀传统文化

中华优秀传统文化是指在中华民族漫长历史长河中形成的,以儒家思想、道家思想、佛教文化、诗歌文学、书法绘画、建筑艺术、中医养生、传统手工艺等为主要内容的文化形态。这些文化元素相互交织、相互影响,构成了中华文化的深厚底蕴,并对于中华民族的思维模式、行为规范、审美情趣等方面产生了深远的影响。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中明确提出“文化自信”这一概念,“文化自信是指学生认同中华文化,对中华文化的生命力有坚定信心”,通过学习学生要“热爱中华文化,继承和弘扬中华优秀传统文化”。《义务教育英语课程标准(2022年版)》中指出新时代的学生要鉴赏和理解中华优秀传统文化,提升文明素养,课程内容编排围绕文化知识奠定人文底蕴,帮助学生形成良好品格和正确的价值观。根据课程实施意见,教师在教学中要提供必要的语言和文化背景知识,加深学生对中华文化的理解,增强他们对中华文化的认同感。教材编写建议中也提道,教材要以适当的方式介绍中华优秀传统文化,积极渗透中华传统美德教育。

(三)“洞鉴中外”的小学英语课程

《义务教育英语课程标准(2022年版)》中,小学英语的地位更加凸显,“义务教育英语课程体现工具性和人文性的统一”,英语学习“对中国走向世界、世界了解中国、构建人类命运共同体具有重要作用”。

随着全球化的不断深入,英语作为国际通用语言,在教育领域中占据着举足轻重的地位。在全球化的时代,掌握英语能够帮助学生在未来更好地融入国际社会,拓宽国际视野和提高跨文化交流能力,英语是连接国际文化、科技、经济等领域的桥梁。

在义务教育阶段,学生需要在学习英语的过程中了解不同文化之间的差异和共性,尊重多元文化,培养跨文化交流的能力和意识,提高综合人文素养。通过开发英语课程中的中华优秀传统文化,可以提高学生的文化修养和审美水平,涵养学生的家国情怀,坚定学生的文化自信。

二、现状分析

(一)“零珠碎玉”的单元知识

现行教材资源的开发与教材的编订基于《义务教育英语课程标准(2011年版)》,其课程内容是围绕基本知识和基本技能而开发的,这就不可避免地导致教材知识的碎片化。

(二)“虚有其表”的中华优秀传统文化价值输入

小学英语学习的重要内容之一是了解文化,在英语教学中越来越多的教师意识到学生在学习西方语言的同时需要了解中华优秀传统文化,但一些教师在教学中往往只是简单机械地插入中华优秀传统文化,而没有向学生输出文化的内涵和价值。

例如笔者曾经听过一节语音示范课,课时选自五年级上册Unit 3 What would you like?Part A Lets spell。授课教师在讲到ow组合发音的代表单词flower时和学生们一起做手工剪出了一朵花,进而引出传统民间艺术——剪纸。可以看出本节语音课和剪纸没有任何联系,而授课教师却在课堂结束部分花费了7分钟的时间浓墨重彩地讲述剪纸艺术。虽然这种教学模式体现了教师在教学方面的尝试与探索,但这种“中西融合”的输入缺乏系统性和完整性,导致学生对传统文化的理解表面化,不能正确深刻地理解文化背后的深意,显然与英语课程的人文性和文化潜移默化的渗透方式背道而驰。

(三)“低授浅学”的小学英语教学

在小学英语教学中,教学目标是引领整个教学过程的重要环节。然而,许多教师在设定教学目标时,往往忽略了英语作为一门语言的育人价值,只关注知识的传授。这种教学模式体现了时代的局限性,《义务教育英语课程标准(2022年版)》颁布以前,“双基”教学统领了英语教学十余年,教师的教学以知识和技能传授为主,导致学生在学习过程中,只是机械地记忆单词和句子,而无法真正掌握英语语言背后的文化内涵。自新的课程标准颁布以来,全国上下都在尝试如何在核心素养立意之下摆脱以前“低授浅学”的教学方式,提升英语教学课程的育人价值。

三、主题背景下中华优秀传统文化的育人价值

(一)主题意识让知识“化零为整”

单元主题概念的提出给了一线老师很多启发,老师们对单元内容的处理变得创新大胆,围绕主题的教学内容重组让枯燥的语言学习变得有意义。例如四年级上册Unit 1 My classroom讲的是“我的教室”,在之前无主题统领的教学模式下对单元知识的认识是本单元包括两个重点对话,11个黑体词,5个白体词,常用表达法6种。可以看出本单元的知识被归纳为细碎的知识点,学习过后学生们意识不到学习的价值在哪里。但是我们以主题为引领进行单元分析之后会得出:本单元主题可以定为“人与社会”范畴下“生活与学习”主题群中“校园环境与设施,爱护公共设施”。简短的几句主题分析对教师梳理教学,学生掌握知识、把握单元文化内涵都起到了事半功倍的作用。

(二)中华优秀传统文化的发掘让育人“水到渠成”

英语课程中中华优秀传统文化的发掘,已被越来越多的老师注意到,但是教师融会贯通的能力还有待提高。为了避免文化的牵强插入,我们可以从大单元主题概念出发,例如五年级上册Unit3 What would you like? 属于“人与自我”主题范畴——饮食与健康,我们可以在整个单元中贯穿中华美食知识,适时地向学生展示中华美食,如饺子(dumpling)、春卷(spring rolls)、宫保鸡丁(kung pao chicken)、麻婆豆腐(mapo tofu)等,让学生们体会中华优秀的饮食文化及各地饮食文化的差异和渊源。又如五年级下册Unit2 My favourite season属于“人与自然”主题范畴——季节的特征与变化,季节与生活,我们可以穿插时令节气的教学,如立春(Spring Starts)、雨水(Rain Water)、惊蛰(Insects Awaken)、春分(Vernal Equinox)、清明(Clear and Bright)等,在单元教学四季时可以重组教学内容,分为春、夏、秋、冬四个子主题,在每个季节中融入本季节的节气教学,告诉学生二十四节气是中国古代劳动人民长期农事经验的积累在历法方面的体现,是中华民族智慧的结晶。这样整合单元文化的融汇教学,在创新英语教学方式的同时,加深了学生对中华优秀传统文化的认同感,教学上也收到了相得益彰的效果。

中华优秀传统文化是中华民族的瑰宝,传承和发展中华优秀传统文化是每个人的责任。将中华优秀传统文化融入小学英语教学具有重要的意义,可以丰富教学内容和形式,推动小学英语教学的创新,激发学生的学习兴趣和积极性,增强学生的文化自信和民族自豪感,培养学生跨文化交流能力,还可以促进中华优秀传统文化的传承和发展。

四、课例实践

课例选自人教版PEP英语(三年级起点)六年级下册Unit 4 Then and now。

(一)单元内容分析

本单元学习的主题是Then and now,属于“人与社会”与“人与自我”主题范畴,涉及“生活与学习”“社会服务与人际沟通”“科学与技术”主题群,“身边的事物与环境”“家庭与家庭生活”“学校生活与个人感受”“同伴交往”等子主题。

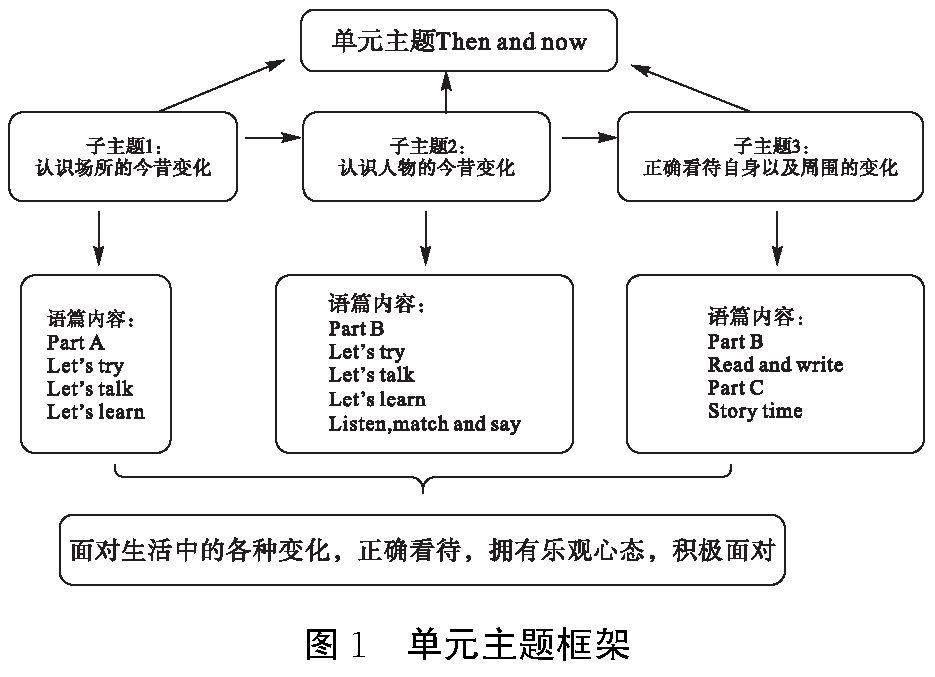

整个单元主要通过两个对话语篇和两个阅读语篇,逐步引导学生学习表达人与事物的今昔变化,关注自身与周围事物的变化,感受社会变迁以及生活的美好。本单元教学内容围绕Changes around us和Changes in us而展开。A部分的内容是Changes around us,通过Wu Binbin祖孙三代人就读于同一所学校的情境,结合“There be...”句型对学校的今昔变化进行描述。B部分的内容是Changes in us,围绕Mike、 Chen Jie和Wu Binbin从一年级到六年级的成长变化展开。单元主题框架如图1所示。

通过整合我们把碎片化、散落在各个教学板块的知识点有机整合成了一条主线:今昔变化。通过这条主线讲述单元知识,让零碎枯燥的知识点变得生动且有意义,帮助学生整体把握单元框架,实现学生在现实生活中谈论此类话题时的正迁移。

(二)发掘单元中华优秀传统文化深意

本单元具有很好的示范性,单元教材围绕“今昔变化”这一话题展开,核心内容是从不同方面描述和讨论身边人、事、物的今昔对比,我们不难发现本单元的主题很难契合我们日常理解的中华传统节日、建筑、习俗、礼仪、饮食等具象事物。“变化”属于哲学范畴,所以我们可以另辟蹊径,从中华优秀文学层面挖掘单元育人价值——“乾道变化,各正性命”,也就是变化是事物性质的体现。在课时教学中我们可以根据变化的主体引入具有代表性的中华优秀文学经典,如子主题1涉及场所的变化,我们可以引入“万物必有盛衰,万事必有弛张”“节物风光不相待,桑田碧海须臾改”“鳞运有代谢,蕣华无长妍”等;子主题2涉及人物的变化,我们可以呈现“士别三日,当刮目相待”“物是人非事事休”“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”等;子主题3教导学生正确看待变化,我们可以引入单元核心育人观“乾道变化,各正性命”。

通过对单元主题价值的挖掘,学生能在本单元中华优秀传统文化的熏陶下感受变化是永恒的道理,能在不断变化中悦纳自我、保持自信乐观,并了解社会发展对自然的影响,正视人类文明的发展。

(三)教学模式开发

通过呈现课例,我们可以看到中华传统优秀文化从单元主题角度与课程内容融合,避免了文化的刻板融入,同时也证实了在主题概念下中华优秀传统文化价值开发的可行性。结合研究实践笔者总结形成了以下教学模式。

1.课前“双管齐下”

(1)挖掘单元教学内容主题→重组单元教学内容→概括板块子主题。

(2)找出对应中华优秀传统文化育人价值→检索相应中华优秀传统文化表现方式→筛选合适的文化表现方式。

2.课中“融会贯通”

(1)信息技术赋能,在学习理解类活动中呈现相关主题及形象生动的中华优秀传统文化,让学生获取并理解中华优秀传统文化的内容。

(2)通过一系列实践类活动,学生逐步内化语言知识,发挥了中华优秀传统文化的育人价值,并会初步应用。

(3)通过现代信息技术手段创造性地把英语课程内容与中华优秀传统文化有机融合呈现,让学生体会中华优秀传统文化之美,加深他们对中华优秀传统文化的理解与认同。

3.课后“发扬传播”

中华优秀传统文化的传承与发扬功在平时,课后可以开展相关主题的中华优秀传统文化系列展评活动,如主题阅读分享会、黑板报评比、自制海报展览、自创戏剧、自制绘本等,通过系列主题活动营造浓厚的沉浸式中华优秀传统文化熏陶氛围,帮助学生树立文化自信。

五、结语

笔者认为以主题为背景的小学英语教学模式具有可操作性和现实意义,这种教学模式的使用能激发学生对中华优秀传统文化的探究兴趣,拓宽学生的文化视野,增强学生文化自信,培养学生爱国主义情感,使其成为一个有文化修养的人,从而达到文化育人、立德树人的目的。接下来笔者仍会在实践和总结中勤思深悟,让中华优秀传统文化之美落地小学英语课堂。

参考文献:

[1]鲁子问.中华文化融入我国英语课堂的可能路径[J].江苏教育,2018(91):2124.

[2]郭翔.培育文化意识要注重“关联”[J].教育研究与评论(小学教育教学),2023(1):7274.

[3]林荣倩.在小学英语课堂教学中渗透中国文化——以The Leaf(《一叶障目》)故事教学为例[J].福建教育,2021(36):5455.