利用科学探究培养“证据推理”化学学科核心素养

2024-06-16周健惠珂

周健 惠珂

摘要:“科学探究”是化学课堂教学培养学生核心素养的主阵地,“证据推理”离不开探究实验课堂教学。如何在探究实验课堂教学中落实新课标,达到培养学生核心素养目的?本文以新课标课程内容“物质的化学变化”学生必做实验及实践活动“燃烧条件的探究”为课例,积极探索在课堂讲解化学知识的同时,能够充分利用探究实验对培养学生“证据推理”化学学科核心素养进行了有效探索。

关键词:核心素养初中化学探究实验课堂教学

实验探究和证据推理是提升学生认知的重要方法,是学生通过自身经历获取、解决化学有关问题的重要实践活动,它对培养学生的化学核心素养具有非凡意义。因此,为了更好地推动新课标落地,在课堂教学中积极开展科学探究实验,培养学生“证据推理”化学学科核心素养,促进学生全面发展,必将以学科知识为核心。化学学科课堂教学的特点是以科学探究实验为主,学生在实验中发现和提出有价值的问题,并提出自己的猜想与假设,从而依据科学探究实验的目的,自主、合作、交流设计出可行性实验方案。学生通过科学探究实验、观察现象、收集证据和推理,提高了学习兴趣。利用“科学探究”提升学生的“证据推理”化学学科核心素养,已成为教师在化学课堂教学中所关注的焦点。“燃烧条件的探究”属于《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)课程内容中的学生必做实验及实践活动。笔者以“燃烧条件的探究”为例,浅析“科学探究”实验课堂教学对初中学生进行“证据推理”化学学科核心素养的培养。

一、创设真实情境,作出合理假设

真实情境是学生认识的桥梁,是知识转为核心素养的桥梁。真实、生动、直观而又富有启迪的学习情境,能够激发学生的学习兴趣。用真实情境引发学生的思考,帮助学生建构化学核心概念,促进学生化学学科核心素养的发展。这是构成“证据推理”推理的第一环节。

教学片段1:燃烧的条件是什么?

[教师]:请一位同学到讲台,用玻璃棒蘸取少量老师已配制好的药品,然后用玻璃棒去接触酒精灯芯。同学观看会产生什么现象。

[学生]:酒精灯即被点燃,酒精燃烧有火焰。

[教师]:火的使用是化学认识的开端,人类在长期的观察、实践和探索中认识了火。人类最早利用燃烧可追溯到远古时代,就会取火、用火(图1);现在燃烧对你来说确是非常熟悉的,每个家庭都需要利用燃烧做出美味可口的饭菜(图2);然而燃烧在现代科技领域又是一个深奥的问题,例如2023年杭州举办亚运会圣火的点燃有关键步骤设计以及如何利用燃烧将火箭送上太空这些都是我国科学家要攻克的难题(如图3)。

设计意图:通过玻璃棒点燃酒精灯实验和三幅与燃烧有关的图片创设真实情境,让学生感受到生活中利用燃烧化学知识的地方很多;同时也感受到祖国的繁荣富强,以及燃烧对促进人类社会发展的积极作用,培养学生的爱国情怀,使学生的学习主动性和探究欲得以激发;增进学生对“物质的化学变化”这一概念的建构和理解,发展了学生化学观念和化学学科核心素养。

[教师]:课堂上老师做的炭、硫、铁丝、镁带、等燃烧的实验,结合日常生活中同学已接触过燃烧,想一想,燃烧是化学变化还是物理变化?

[学生]思考、交流、研讨回答:燃烧是化学变化。

[学生]:化学变化一般说都需要在一定的条件下才能发生。那么,燃烧需要哪些条件呢?

[教师]:这位同学问得很好!物质是否能随时随地都能发生燃烧?它需要满足那些条件才能燃烧?以实验小组为单位,依据已学过的知识和已有的生活经验,通过交流、讨论后,提出你们实验小组的假设。

[学生]:各个实验学习小组经过讨论、交流、整理,对燃烧应具备的条件提出三种假设,如表1所示。

设计意图:假设是运用思维和丰富的想象,对所研究的对象进行初步推测。学生通过回顾课堂观察物质燃烧的现象,对燃烧所需要条件做出推测,为后续实验等求证过程做好铺垫。

二、培养自主,设计实验方案

假设只是一种猜测,对问题的答案进行推测。之后,要根据自己的假设设计实验,通过实验证明假设的合理性。这也是科学探究培养学生“证据推理”化学核心素养的重要环节。

教学片段2:依据假设,设计实验方案

笔者首先采用教材中的演示实验,目的是让学生在设计燃烧条件探究实验时,能够自主选择合适的药品和器材,设计出可行的实验方案,从而提升学生思维的品质。

[教师]:在探究分解过氧化氢制取氧气中需要控制变量而设置了对比实验。你们在设计科学探究实验需要考虑利用控制变量的方法探究燃烧需要的条件。

[学生]:以实验学习小组为单位交流探讨,根据表1假设自行设计实验方案,并将小组设计的实验方案在班内交流研讨,对三种假设进行研讨,选出最佳设计方案如表2所示。

设计意图:实验是化学的“最高法庭”,实验是化学教学中有效的“事件发生器”。以教材内容“立点”,以实验设计“立意”,老师积极引导学生自主设计实验方案,经班级交流研讨,形成实验设计方案。在这一过程中强化了学生科学探究意识,促进了学生化学学科核心素养的发展。

三、合作探究,观现象、集证据

新课标明确指出:义务教育阶段的化学教育,要引导学生体验科学探究的过程,启迪学生的科学思维,培养学生实践能力;理解科学本质,提高学生的科学素养。探究实验结论离不开收集到的证据,证据推理是研究问题的“魂”。“燃烧条件的探究”过程就是一个学生大胆假设、小心探究的过程。在这一过程中,学生利用收集到的证据来验证自己的假设正确与否,不但学习到了化学知识、开拓了自己的思维,也学会了用观察的方法和收集到证据来验证自己的假设,自然形成尊重事实的科学态度。这也是培养学生“证据推理”化学学科核心素养必要环节。

教学片段3:分组探究,观察实验现象

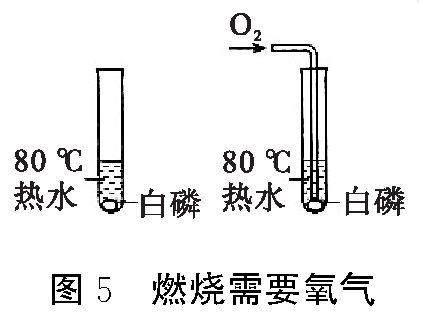

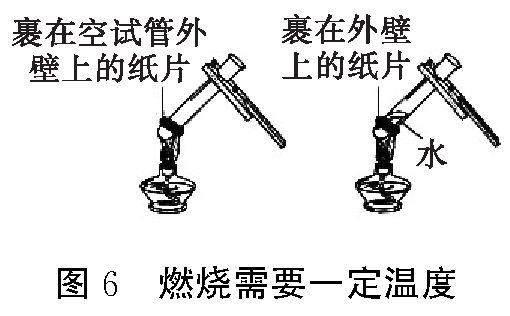

实验小组根据本组设计方案进行实验,通过观察现象、收集证据进行论证,然后分享其他实验小组观察到的实验现象和收集到的证据(如表3、表4、表5、图4、图5、图6)。

设计意图:假设只是一种可能性,不一定是科学的,它需要经过具体实验操作,由观察到的现象和收到的证据作为佐证,才能证明假设的真伪。在分组实验的过程中让学生体会到科学探究实验并不只是按照实验设计方案进行简单的操作,顺理成章地得到想要的结论来验证假设的成立,而是要用在实验过程观察到的现象和收集到的证据,再经过大脑仔细分析得出合理结论作为佐证,并对现象、证据进行分析。

四、师生互动,提炼升华

教学片段4:总结概括,形成火“三角”

[教师]:实验小组通过实验产生的现象和收集证据,进行深入讨论交流、分析推理,你们得出怎样的结论?

[第一实验小组]:我们认为燃烧需要可燃物,如在相同条件下小木块燃烧;玻璃块不燃烧。

[第二实验小组]:可燃物燃烧需要氧气,在相同条件下,白磷在80 ℃热水中,若没有通入氧气,白磷只熔化而不燃烧;而在80 ℃热水中通入氧气白磷立即燃烧。

[第三实验小组]:可燃物燃烧需要一定的温度,如相同条件下裹在未加水试管外壁的滤纸燃烧,而裹在加水试管外壁的滤纸始终没有燃烧。

[教师]:三个实验小组根据实验产生的现象分析得出燃烧条件的结论都是合情合理的。由此得出的结论是:

[学生齐声回答]:燃烧需要三个条件:

(1)可燃物;

(2)氧气(或空气);

(3)达到燃烧所需要的最低温度(也叫着火点)。

[教师]:那么,物质燃烧这三个条件是同时具备还是具备其中之一呢?在实验中同学已经看到小木块燃烧,玻璃不燃烧;在80 ℃热水白磷只熔化不燃烧,在80 ℃热水中通入氧气白磷立即燃烧;裹在未加水试管外壁的滤纸燃烧,裹在加水试管外壁的滤纸始终没有燃烧。这就足以证明燃烧三个条件要同时具备,缺一不可,只有同时满足上述三个条件,物质才可以燃烧。如果把每个条件看成一个等长线段,三个等长线段看成角形的一个边,这样就构成一个等边三角形构

成燃烧火三角模型(图7)

设计意图:通过讨论分析由同一实验方案产生不同实验现象,使学生对物质的着火点、燃烧应具备条件这个学习难点得以突破,顺水推舟地建构了燃烧的火“三角”,从而达到利用科学探究培养学生“证据推理”化学学科核心素养的目的。

五、教学反思

(一)转变教学方式,探究实验成为课堂教学主线

化学可以给学生以知识,探究实验可以给学生以智慧。学生通过自身实验、观察、收集证据、讨论交流、分析论证、分享收获等过程,实验操作、语言表达、课后反思等能力都得以提高。只要教师能在课堂教学中让科学探究实验成为课堂主线,学生在课堂学习的主体地位就能得以实现,创新能力就能得以提升。

(二)积极创设真实情境,彰显学科养育人价值

创设教学情境的目的是给学生一个针对本节课教学内容贴近实际的学习环境,帮助学生深刻理解教学重点知识,能够应用新学的知识从化学的视野认识周围世界。本节课通过教师的演示实验、学生的科学探究实验、图片展示等教学活动,激发了学生的学习兴趣,彰显了化学学科育人价值。

(三)只有设计重“过程”,才能课堂教学易“生成”

在本节课的设计过程中,笔者总是把学生最熟悉的、最感兴趣的东西融入课堂教学中,设计出温馨的、和谐、学生感兴趣的场景,激发学生的学习和探究兴趣,真正体现出学生在课堂上的主体地位。这样,学生的思维能力就能在师生互动、生生互动中得到培养,学生的“证据推理”核心素养也会得到培养。总之,教师应在课堂上以学科知识为载体,创设富有价值的真实问题情境,才能在教学中发展学生的化学学科核心素养。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]赵鑫,谢天华.基于化学核心素养中“证据推理”素养的培养[J].化学教与学,2018(10):118121.

[3]胥跃广,周健,基于科学探究培养“证据推理”化学学科核心素养[J].化学教与学,2021(8):25.

[4]卢江勇,化学联系生活培养学生核心素养[J].神州教育,2018(10):10.