初中化学发展学生模型认知能力的教学探索

2024-06-15郑丽萍

作者简介:郑丽萍,1970年生,广西贵港人,本科,高级教师,主要研究方向为初中化学教学。

摘 要:模型认知是指利用模型认识事物或通过构建模型解决问题的一种思维方法。模型认知是化学学习和化学教学必不可少的方法,培养学生的模型认知能力已经成为化学课程改革的重要内容之一。初中化学物质的认识模型构建能提高学生分析问题、解决问题的能力,帮助学生形成有序的化学知识体系。初中化学教师可通过丰富的探究活动增强学生的学习体验与感知,以改进教具、数形结合的方式突破微观结构重难点,使用地方特色情境素材体现学科知识与社会生活的联系,使学生在内化和外显物质认识模型的过程中发展化学核心素养。

关键词:初中化学;模型认知;物质的认识模型;金刚石、石墨和C60

中图分类号:G63 文献标识码:A 文章编号:0450-9889(2024)10-0069-04

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称《2022年版化学课标》)提出,初中化学作为一门自然科学课程,具有基础性和实践性,对落实立德树人根本任务、促进学生德智体美劳全面发展具有重要意义。初中化学教师要充分发挥化学课程的育人功能,激发学生对物质世界的好奇心,促使学生形成物质及其变化等基本化学观念,养成科学态度和社会责任,发展学生的科学思维、创新精神和实践能力。化学是在原子、分子水平上研究物质的性质及其变化的学科,学生需要学会通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互联系,建立认知模型,并会运用模型解释化学现象,揭示化学反应的本质和变化规律。因此,模型认知是化学学习和化学教学必不可少的方法,培养学生的模型认知能力已经成为化学课程改革的重要内容之一。学生化学核心素养的培养需要在日常教学中落实。教师在教学中将抽象的化学知识形象化、具体化,引导学生从点、线、面多维度进行知识构建,运用多种模型来描述和解释化学现象,或者依据物质及其变化的信息来建立解决复杂化学问题的思维框架,有利于发展学生的模型认知能力,有效提高化学教学质量。

一、解读初中化学物质的认识模型

模型是人们为了达到对目标对象进行解释、认识或研究等特定目的,对目标对象所做的一种简化、直观、定性或定量、文字或图形的描述[1]。模型认知是指利用模型认识事物或通过构建模型解决问题的一种思维方法。素养为本的初中化学教学,教师要重视模型的凝练和构建,引导学生基于具体的化学知识来构建具有广泛迁移价值的化学认知模型[2],发展学生的化学核心素养。

《2022年版化学课标》设置了五大学习主题,将基于化学核心素养的课程目标具体转化为内容要求,让化学核心素养落实变得有径可循。学习主题2“物质的性质与应用”(如图1)中,核心知识“常见的物质”选取具有基础性和代表性的物质,贯穿初中化学教学全过程,对学生知识和能力的要求整体呈螺旋上升态势。常见的物质与生产、生活、科技有密切联系,情境素材丰富,实践探究多样,能引起学生的化学学习兴趣。但学生在不同阶段逐一认识了各个具体物质后,面对大量的事实性知识,若缺少思路与方法的提炼,忽视物质之间的联系,碎片化的学习方式容易造成学生的认识角度单一,停留在辨识记忆等较低的学科能力水平,解决问题的能力较低,无法在陌生情境中多角度分析和解决复杂问题。因此,教师要通过构建认识物质的思维模型,将物质的存在、组成、性质、变化和用途等认识视角之间的相互联系进行整合,帮助学生形成有序的化学知识体系。

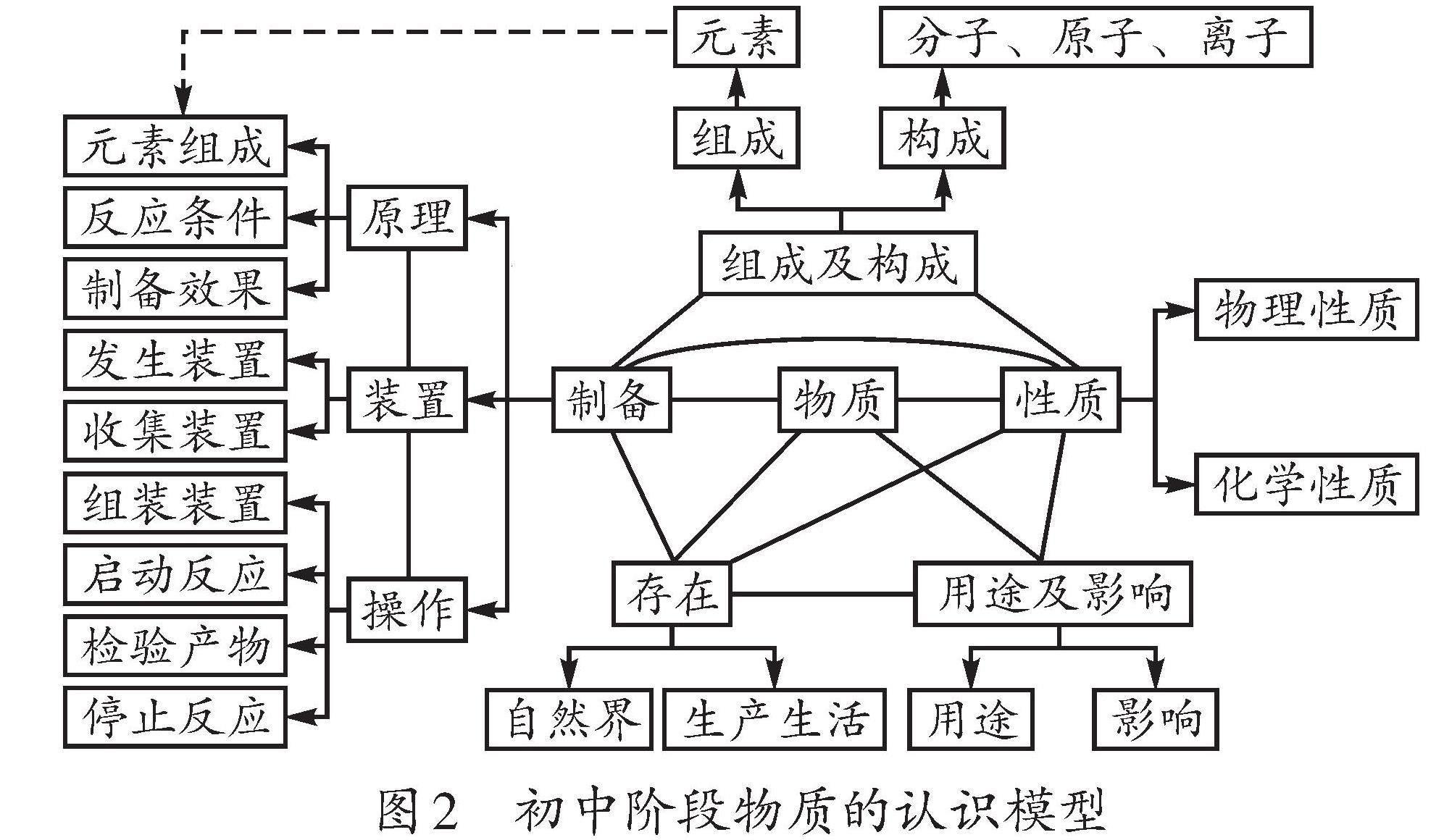

胡久华等基于教学实践提出初中阶段物质的认识模型(如图2),共分为三级认识角度,包含组成及构成、性质、用途及影响、存在、制备五个一级认识角度,并对一级认识角度进行细化,帮助学生形成分析问题的思维方式[3]。但是物质的认识模型不能当作一个具体知识点传授给学生,而是应该通过特定实例的学习过程逐步让学生自主构建起来[4]。在模型构建的过程中,教师起到充分的引导作用,帮助学生理解和掌握各认识角度之间的联系。

图2 初中阶段物质的认识模型

二、培养学生模型认知能力的教学思考

(一)教材的地位和作用

“金刚石、石墨和C60”一课位于人教版化学九年级上册第六单元“碳和碳的氧化物”课题1。学生从已有的生活经验中获得了一些有关碳单质的感性认识,通过前面五个单元的学习,基本形成了由现象分析性质,由性质推演用途的逻辑思维方式,是初步建立物质的认识模型的较好时机。然而,学生对物质的性质与其内在结构的关系尚不十分清晰。因此,帮助学生建立“结构—性质—用途”三者之间的联系,形成物质的认识模型三个一级认识角度(如图3),使学生认识到化学在促进社会发展和提高人类生活质量方面的重要作用,是本课题的重要认知目标。

图3 物质的认识模型三个一级认识角度

(二)教学中注意探讨的问题

教材介绍了金刚石、石墨和C60都是碳单质,三者因碳原子排列方式不同导致各自性质存在明显差异;介绍了金刚石和石墨的性质与用途,木炭、活性炭、C60的结构、性质与用途;介绍了碳单质的研究进展、人造金刚石和金刚石薄膜。教师通过实物、图片、模型等直观手段引导学生感受和体会物质的结构与性质,知识要求不高。结合日常教学经验,笔者认为,教材存在以下几个值得注意的问题。

第一,教材仅设置了“木炭或活性炭的吸附性”实验,对金刚石和石墨的物理性质并未设置实验探究,缺少足够的直观感受和体验帮助学生了解金刚石和石墨的物理性质,学生难以形成性质决定用途的观念。

第二,《2022年版化学课标》学习主题3“物质的组成与结构”的学习活动建议提出,以金刚石和石墨为例,探讨物质组成及结构与物质性质的关系,可见金刚石和石墨是学生形成结构决定性质观念的重要抓手。但是教材对金刚石和石墨的结构只有图片呈现,没有进行文字说明。日常教学中,教师会用金刚石、石墨的球棍模型辅助说明,但是这些传统教具通常是由塑料球和金属棒或硬质塑料棍组装而成的,难以体现石墨层之间容易滑动的微观结构特点,教具的使用对教学目标达成的贡献较低,难以落实微观探析、模型认知素养。

第三,教材通过正文、资料卡片等介绍了碳单质的研究进展、化学学科的新发展方向。对于新型碳材料的应用,教师在教学时若一笔带过,会使课堂教学错失化学学科育人的重要时机。新型碳材料的应用可以让学生体会到化学对生产、生活、科技、社会的贡献和作用,通过了解中国科学家的成就培养学生民族自豪感和爱国情怀、科学态度和社会责任。

(三)教学思路及教学目标

在实际教学中,许多教师会采用讲解、阅读、对比的方式进行教学,帮助学生形成“结构决定性质、性质决定用途”的认知模型。但由于以上三点原因,在这一物质的认知模型形成过程中,学生因缺乏深刻感知和事实性证据为支撑,难以将生硬灌输的化学观念内化,更难以将所习得的化学观念较好地运用于之后的化学学习中。因此,教师可以通过丰富的实验探究、直观的模型、数形结合推理等方式,引导和启发学生认识物质的结构、性质和用途之间的关系,使学生在自主构建和运用认识模型的过程中体会模型的结构化和系统化,形成从多角度认识物质的学习习惯,学会寻找规律方法进行归纳和总结,从而在今后的学习中完善认识模型,发展模型认知能力。

依据课标要求、教材内容、教情和学情分析,笔者确定“金刚石、石墨和C60”第一课时的教学目标如下:通过实验探究、模型推理,认识金刚石、石墨、木炭和活性炭的结构、性质与用途,培养学生的科学探究能力;通过对比、归纳,建立物质的组成、结构、性质之间的物质认识基本模型,初步形成多角度认识和研究物质的视角,培养模型认知素养;通过对碳单质的知识拓展和对石墨烯应用真实情境的展示等,培养学生的爱国情怀、科学态度和社会责任。

三、构建并运用物质认识模型的教学策略

知识是学科育人的关键要素,是有待发育的“精神种子”,教学活动是“土壤”和“发育过程”[5]。基于以上分析,教师通过创设问题情境,引导学生开展化学实验探究活动,从化学学科的视角、通过科学的思维活动去构建并运用物质认识模型,理解结构、性质、用途之间的联系,形成化学观念,养成科学态度和社会责任,由此发挥化学学科的育人价值[6]。

(一)采用丰富的实验探究活动,增强学生的学习体验与感知

教师以“浪漫盲盒”为新课导入,让学生从屏幕的提示信息猜想盲盒中的碳单质是什么。学生根据光彩夺目、坚硬、无色固体等物理性质特征,猜想盲盒中是钻石。接着,教师给学生展示“大钻石”(塑料)和金刚石刻刀,提出问题:“钻石的主要成分是什么?如何鉴别真假钻石?”具有冲击力的“大钻石”点燃学生的学习热情和探究欲望,在教师的引导下,学生进行化学实验探究活动。

活动任务一:鉴别真假钻石

学生交流讨论并完善鉴别方法:分别用“大钻石”和金刚石刻刀上镶嵌的金刚石以相同的力度划玻璃,通过对比划痕的深浅鉴别真假钻石。实验探究活动让学生真实感受到钻石、金刚石的坚硬,知道金刚石可以用于切割玻璃等,认识物质性质与用途的关系,归纳概括出物质性质决定用途、用途反映性质的结论,初步形成物质认识模型中“性质—用途”的联系。

活动任务二:体验石墨的神奇

根据石墨在生活中的应用,教师引导学生从用途反映性质的角度,对石墨的物理性质进行合理猜想。

师:同学们能根据石墨的用途,推测其具有的物理性质吗?

生1:石墨可用于制作铅笔芯,由此可知石墨颜色深、较软。

生2:由石墨电刷或石墨润滑粉可知石墨较润滑。

生3:根据石墨电池电极推测其具有导电性。

接下来,教师提供石墨棒、石墨粉、6B铅笔芯和2H铅笔芯等实验物品,指导学生进行实验探究,充分感受石墨的颜色、光泽、质地、润滑度和导电性等物理性质(如表1)。学生在体验式的探究活动中认识石墨的物理性质,验证了猜想。至此,物质的认识模型中“性质与用途”部分得到验证和运用,为后续模型的完善打下了基础。

表1 探究石墨物理性质的学生活动

[石墨的物理性质 学生活动 颜色、光泽、质地 学生分别用6B和2H铅笔芯,以相同的力度在纸上涂画,比较石墨的颜色,然后倾斜纸张继续观察石墨的光泽 润滑度 学生用手指捻一捻石墨粉,感受手指的触感 导电性 学生将石墨棒、6B铅笔芯和2H铅笔芯分别接入相同的电路中,比较小灯泡的亮度 ]

(二)改进现有教学用具,数形结合突破结构与性质的关系

学生通过实验探究认识了金刚石和石墨的物理性质后,教师提出问题:“金刚石和石墨都是自然界中存在的天然矿石,为什么它们都能稳定存在?同为碳单质,为什么金刚石坚硬,而石墨质软、滑腻呢?”学生运用初步构建的“性质—用途”模型无法解释金刚石、石墨硬度的差异,“石墨稳定存在但质软易切割”这个问题中的矛盾更是激起学生的求知欲望。此时,教师引出微观结构,利用模型演示、数形结合两种方式探秘碳单质的结构,化抽象为具象,引导学生在讨论和交流中外显对结构与性质的认知水平,最终完善“结构—性质—用途”的物质认识模型。

现有教学教具石墨的球棍模型(如图4),模型层与层之间的碳原子使用金属棒连接,较难表现出石墨层间易发生滑动的结构特点,因此教师利用塑料软管将层间的金属棒进行替换。教师展示石墨和金刚石的结构模型,推动和按压石墨的结构模型,观察发现“石墨层”之间可以滑动,但是层内碳原子之间无明显变化;推动和按压金刚石的结构模型,发现金刚石结构稳定无明显变化。

为了进一步说明,教师运用多媒体展示石墨和金刚石的微观结构模型,将结构中碳原子间的距离标出(如图5),并提供资料卡片“碳原子间的距离越近,碳原子间的作用力越强”。教师用数形结合的方式化抽象为具象,帮助学生从“物质结构决定性质”的角度理解石墨与金刚石的差异。学生完善物质的认识模型,明白石墨层与层之间的作用力较弱,容易破坏,容易滑动,所以石墨质地软、有滑腻感,但层内碳原子间的作用力较强,较难破坏,所以常温下石墨能稳定存在;金刚石结构中碳原子间的作用力都较强,难以破坏,因此金刚石坚硬且稳定。

图5 石墨(左)和金刚石(右)的微观结构模型

在丰富的实验探究活动中,学生能获得感性的体验和理性的事实性知识。为了锻炼学生运用模型描述和解释化学现象的能力,教师要求学生运用物质的认识模型进行分析,说明木炭、活性炭具有净水除味的性质和用途。学生运用“结构—性质—用途”的物质认识模型,讨论总结出木炭和活性炭都具有疏松多孔的结构,因此具有吸附性,可以吸附色素、异味的结论。

(三)使用地方特色情境素材,体现学科知识与社会生活的联系

随着科技的发展与研究的深入,除了天然存在的物质,人类创造出了许多新物质。C60等新型碳单质的发展与应用除了具有知识功能价值,还是学生链接前沿科技、拓展视野的重要窗口。将前沿科技信息与学生的真实生活相联系,渗透科学、技术、社会、环境(STSE)教育理念,使学生在学科知识、情感态度等多角度得到收获。

首先,教师播放视频介绍世界首条石墨烯大桥——南宁大桥,作为介绍新型碳单质的地方特色情境素材,让学生真实感受新型碳单质在生活、生产、科技发展等方面的广泛应用,深刻体会化学学科对社会发展的贡献,激发学生的民族自豪感和文化自信。使用时代性的地方特色情境素材,能将化学与可持续发展、化学与社会等大概念落在细处、落在实处,实现学科育人。

然后,教师要求学生结合教材介绍、认识模型及查阅的资料,说一说C60、石墨烯、碳纳米管的结构、性质与用途之间的联系。学生再次运用“结构—性质—用途”的物质认识模型分组讨论,得出下面的结论:C60形似足球,内部中空,因此C60性质比较稳定,可以作为负载材料应用在生物学、医学等方面;石墨烯和碳纳米管是单层或管状结构,是石墨加工后的新型碳单质,具有优良的导电性、导热性,在电子器件、航空航天、储能材料等领域有重要的应用。

四、培养学生模型认知能力的教学效果与反思

(一)以感促悟,培养严谨的科学态度

探究金刚石、石墨的物理性质实验是本课重要的两个教学活动。教师在课后访谈中发现,学生非常喜欢参与课堂探究实验,对实验现象印象深刻,知识掌握较牢固。学生在设计实验方案、完成实验的过程中,能够根据预测的性质设计相应的验证实验,加强了对控制变量法等实验方法的认识,培养了严谨求实的科学态度。

(二)化虚为实,发展宏微辨析能力

金刚石、石墨、C60等物质的结构与性质的联系是本课的重难点。学生在本课学习之前,对物质的组成、构成有一定的认识,但不清楚原子的排列方式如何影响物质的性质。为了打开学生的认识视角,教师在教学活动中让学生通过观察形象化的结构模型教具、分析数形结合的模型图片,感受宏观性质与微观结构的关系,发展宏观、微观辨析能力。同时结合模型教具中运用到的物理知识、数形结合的模型图片中呈现的数学知识,体现了化学与其他学科的交叉融合,有助于引导学生探讨和理解学科知识与科技、社会、环境之间的相互联系,发展新时代人才所必备的核心素养。

(三)由内而外,提高模型认知素养

思维的形成是认知过程中的高阶要求,绝不是在教学活动中简单的“想一想”就能达成的。本课为了帮助学生构建“结构—性质—用途”认识模型,发展学生的模型认知能力,教师在教学活动中分阶段、正逆多向引导学生对模型进行搭建和运用。学生根据金刚石的物理性质实验内化性质决定用途的知识,根据石墨的物理性质实验内化用途反映性质的知识,在石墨和金刚石的微观结构探究中内化结构决定性质的知识,最终在活性炭的分析中外显认识模型,在新型碳材料的分析中有效检验学生面对陌生问题时调用物质的认识模型分析和解决问题的能力。

(四)举一得三,发挥化学育人价值

本课构建了物质的认识模型中的“结构—性质—用途”模型,还有“存在”“制备”及更多二、三级视角需要搭建和完善。本课只是物质认识模型构建的开端,今后在碳的氧化物的性质及制备、金属、酸碱盐等章节的教学设计过程中,教师应当有意识地将其纳入物质的认识模型体系,以物质的认识模型为核心,将学科知识结构化,将学科思想体系化,充分发挥化学学科育人的功能价值。

总之,初中化学教师发展学生模型认知能力的教学,应结合化学课标及课程内容等对模型认识进行整体规划设计,对模型进行内涵梳理及外延拓展,通过精心设计活动任务,帮助学生逐步构建认知模型并对模型进行迁移运用。化学学科育人应在教学活动中潜移默化地渗透,让学生理解化学知识,形成化学学科思想,掌握化学学科能力,达到较好地运用模型方法解决具体情境中复杂问题的教学效果。

参考文献

[1]邢红军.论科学教育中的模型方法教育[J].教育研究,1997(7):53-56.

[2]郑长龙.化学学科理解与“素养为本”的化学课堂教学[J].课程·教材·教法,2019,39(9):120-125.

[3]胡久华,章洁妮,林佩贤.基于认识模型的初三物质主题复习教学[J].中学化学教学参考,2020(7):55-60.

[4]张永久.基于化学认识模型发展学生认识素养[J].教学月刊·中学版(教学参考),2020(6):39-43.

[5]郭元祥.论学科育人的逻辑起点、内在条件与实践诉求[J].教育研究,2020,41(4):4-15.

[6]毕华林,王雨.化学学科育人价值及其实施路径分析[J].中小学教材教学,2023(1):40-44.

(责编 韦榕峰)