“百花时代”地缘电影的三重面向(1955-1960)

2024-06-13黄望莉王馨莹

黄望莉 王馨莹

中国电影史学界对中国“十七年”电影的划分的基本共识为三个半高潮或四次高潮,即“新中国成立初期的蓬勃发展”“1956年前后”“1959年的高峰”以及“一个未成形的电影创新高潮”。[1]其中对于1956年的成就多被认为其标志性的事件是毛泽东“双百方针”的提出。随着“百花齐放、百家争鸣”掀起中国电影的“百花时代”。对于“百花时代”的认识首先是一个时间范畴,即1956年至1957上半年出现的文艺繁荣的现象。然而,要充分理解“百花时代”中国电影的宏观转向及其历史遗产,需要将这一电影史脉络置于当时的国际外交局势和地缘政治语境。从中可以窥见这一短暂却瞩目的电影创作高潮,乃至电影体制改革的提出与落实的时代背景。伴随中国电影外事工作发展所带来的域外影响,西欧、亚非地缘电影的话语实践和议程设置,分别在不同的电影展映空间中重塑中国形象,使之关联到更加宏大的国际主义及少数族裔议题。

一、西欧“民族电影”话语与中国电影体制改革

1954年初,国家领导层做出了中国应当参加1954年“日内瓦”会议的重大决策。在“日内瓦”会议期间,周恩来对国际问题的看法有了很大改变,他积极发展同英法等西方国家代表之间的工作关系,并相信中国在亚洲的外交大有可为。[2]中国开始尝试与西欧主流政党进行接触,由此带来的文化关系松动,使得部分西欧资本主义国家的进步电影得以进入中国内地公映。上海电影制片厂自1954年开始译制意大利电影《罗马,不设防的城市》(罗伯托·罗西里尼,1945)、《偷自行车的人》(维托里奥·德西卡,1948)、《米兰的奇迹》(维托里奥·德西卡,1951)、《罗马11时》(朱塞佩·德桑蒂斯,1952)。中国电影出版社外编室和《电影艺术译丛》杂志译介了一批推介意大利新现实主义的文章,使之成为国内颇受瞩目的进步电影理论。

此后至1955年春,伴随着中国外交生态进入一个十分活跃的新时期,这一年中国电影与西欧国家的交流也出现了新的状态,即开始逐步接触西欧国家的进步电影团体。在法中友好协会(Amitiés Franco-Chinoises)组织下,法国“左岸派”导演克里斯·马克(Chris Marker)于1955年赴中国拍摄纪录短片《北京的星期天》(Dimanche à Pekin,1955)。马克在这部献给北京的旅行散记中,反思了自己儿时对中国的想象,那是深受东方主义和殖民话语局限的私人记忆。[3]而此次的《北京的星期天》则开启了私人记忆与真实影像的“协商”对话,表现为许多有意为之的并置蒙太奇:电影开篇发出的第一声响是中国京剧的锣鼓,紧接的却是交响乐队演奏的圆舞曲;镜头从一堆中国小玩意的特写向上移,窗外景色中赫然矗立着埃菲尔铁塔。在法国电影理论家安德烈·巴赞看来,马克的创作是“用电影纪录的散文”,构成电影本体的不是影像也不是评论,而是其人文思想。[4]然而马克与“左岸派”电影人的诗意气质,直至20世纪70年代才译介至中国。马克在离开北京后继续寻访苏联、古巴、日本、越南,其电影踪迹的地缘政治也在反战情绪和反殖民话语中显影。

与法国“左岸派”建立深厚友谊的荷兰纪录片导演,曾旅居中国多年的尤里·伊文思在1955年秋协助法国加朗斯艺术制片公司向中国文化部电影局去信,表达了赴中国摄制合拍片的想法。此举促成法国导演罗吉·比果以中法两国儿童为主角,将北京和巴黎两座城市联系起来的中法合拍片《风筝》(王家乙/罗吉·比果,1958),这也是新中国成立以来首部中外合拍故事片。同年,法国官方派出法国对外传播协会随同法国经济代表团访华;随后在1956年,法国电影作家协会和国际电影创作者会议筹备委员会邀请中国参加在巴黎举行的“国际电影创作者会议”。以此为契机,原文化部派出蔡楚生、司徒慧敏带领中国电影工作者代表团,成员有张水华、林艺、张可奋,历时六个月考察了英、法、意、苏、西德、瑞士、南斯拉夫、捷克斯洛伐克等欧洲国家的民族电影事业。

出席巴黎“国际电影创作者会议”的代表团来自全球三十多个国家,与会者包括柴伐梯尼、尤里·伊文思和乔治·萨杜尔等具有影响力的电影学者和创作者。会议主要讨论了三大议题:“民族电影”“自由表现”以及“文化交流”。乔治·萨杜尔回顾了世界电影史上以“文化交流”推动“民族电影”发展的生动案例:在20世纪30年代,苏联导演爱森斯坦等人摄制的《墨西哥万岁》,以及美国导演保罗·斯特伦特(Paul Strand)、弗雷德·齐纳曼(Fred Zinnemann)共同摄制的《阿尔伐拉陀的起义者》(Redes,1936),直接促成墨西哥民族电影事业的兴起。因此,新兴民族国家要发展“民族电影”,需要大量放映具有真正民族风格的外国影片。萨杜尔进而提议全世界“民族电影”联合一致,开创一个“战斗的电影界”:拥有成熟电影事业的国家,应该以艺术技巧和创作经验来帮助新兴民族国家的电影发展,扩大以文化价值而非单纯商业利益为考量的影片交换,从而解放被好莱坞“梦幻工厂”占据的银幕阵地。[5]

西欧国家求新、求变的“民族电影”事业,由蔡楚生一行总结为西欧电影考察报告带回中国。此时适逢“双百”方针落地,这份西欧电影考察报告与各国营电影制片厂的改革诉求达成一致,经1956年十月电影局舍饭寺会议讨论,原文化部最终决定进行电影体制改革。舍饭寺会议草拟了《关于改进电影制片工作若干问题》的报告,连同蔡楚生执笔的《国外电影事业中可供参考改进的一些做法及对我国电影事业的一些建议》,由原文化部党组报中宣部并中央,经中央书记处讨论批准后发出。[6]巴黎“国际电影创作者会议”呼吁的“民族电影”“自由表现”,以及蔡楚生等人在西欧电影考察报告中提议学习的欧洲片场制度,最终落实为“舍饭寺会议”的七项改革指导意见,分别触及创作自由、审查制度、酬劳制度、制片与发行关系等问题。电影体制改革下自选题材、自由组合、自负盈亏的创作局面,首次确立了计划外电影创作的合法性,此后长春、上海两地的国营制片厂涌现出一批汇聚青年电影人的创作组,中国电影事业迈入“百花齐放”时代。

二、“万隆精神”的象征空间:《女篮5号》与航空情怀

这一时期的中国外交不仅面向欧洲传播文化,亚洲的国际政治局势的变幻也借电影打开了“亚非拉”的合作与友好局面。1954年4月28日至5月2日,缅甸、锡兰(今斯里兰卡)、印度、印度尼西亚和巴基斯坦在锡兰首都科伦坡举行五国总理会议,提出召开亚非会议(即“万隆会议”)。此后不久,于日内瓦会议休会期间,周恩来出访印、缅两国,明确表示中国愿意接受邀请参加亚非会议,并分别同印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努签订了中印、中缅《联合声明》;两份声明均承认“和平共处五项原则”适用于亚洲国家,以及世界其他国家之间的关系。同年12月,科伦坡五国在印尼再次举行茂物会议,中华人民共和国政府最终取得代表资格。1955年4月,首届亚非会议(即万隆会议)在印度尼西亚召开,“万隆会议”的主要目的是促进亚非国家之间的经济文化交流,共同抵制冷战期间美国与苏联的殖民主义和新殖民主义活动,间接促成不结盟运动。在《亚非会议最后公报》中,亚非三十国达成了一项重要共识——“发展文化合作是促进各国之间了解的最有力的方法之一”[7]。“万隆精神”一时成为“第三世界”具有代表性的政治话语和情感结构,大量民间文化交流活动在“和平”“友谊”的国际氛围中展开,不仅力求在物理距离上跨越大洲、大洋,也在日常生活的媒介环境中积极寻找象征空间。

1957年,朝鲜、中国、蒙古、苏联四国青年联合举行了一次国际长途接力棒,从朝鲜板门店停战协定签字大厅起,经过平壤、北京、乌兰巴托,直达莫斯科,把四国青年的心意和祝贺带给第六届世界青年与学生和平友谊联欢节。[8]各国青年人之间的和平友谊化身为体育精神,跨越鸭绿江和广阔草原,象征一种国际间畅通无阻的友好往来。同样书写体育精神与和平友谊的电影《女篮5号》也诞生于这一国际情势下。由改制后的上海电影制片公司监制出品,青年电影导演谢晋首次独立执导的影片《女篮5号》故事的结尾,是几场饱含情感的长途旅行。女篮运动员们先是搭乘火车前往北京,计划出席“欢送出国运动员大会”后就要赴海外参赛。5号球员林小洁的母亲林洁,此时也独自坐上开往北京的火车,尚在犹豫该如何面对新的生活。影片的最后一幕拍摄于北京国际机场,在鲜花簇拥与亲友的送别中,女篮运动员们即将搭乘中国民航的客机前往海外参加比赛。火车旅行以及此时尚未在全国普及的国际航空旅行,成为《女篮5号》捕捉“新的生活”及其无法言明的情感结构的象征空间(如下图所示)。

1957年“一五”计划完成之际,中国制造的第一架多用途运输机首飞成功。这一国产新机型登上了用14种文字刊印的《人民画报》首页,专题报道中记录了民航飞行员进行体育锻炼、夜航训练和模拟飞行的摄影影像,传递着“壮志凌云”的航空情怀。这一年,中国民用航空方面开辟了许多新航线,民用航空局为此设立了专门训练机构,招收一千多名学员,培养飞行、机械、航行调度、通信导航等方面的人才。[9]中国民航事业的起步,为国际文化交流日趋频繁的“百花时代”描绘了十分振奋的未来图景,意味着国际间畅通无阻的友好往来,将不止于跑步、骑马、骑自行车、驾摩托车等接力方式,而是以更加便捷、迅速的现代民航旅行来实现。《女篮5号》正是注目于这样一种“新的生活”。在影片结尾,林洁这一代人止步于机场,在新旧交替的进程中徘徊;而林小洁这群青年人已然起飞,自此踏上现代生活的轨迹。“壮志凌云”的航空情怀隐约勾勒出新旧时代的分界线。

谢晋回顾这部影片的创作历程时坦言,《女篮5号》原本是为参加1957年六月在莫斯科举行的“世界青年联欢节”而筹备的电影项目,因此“布景、服装都比现实提高一格”[10]。国际航空旅行作为其中较为显著的一个象征空间,以高度中介化的集体情感连接着当下和未来,主导着观众对影片和日常生活的感知。对于影片而言,起飞的客机满载中国球员在海外夺冠的期许;对日常生活而言,“一五”计划圆满完成,和平友好的国际关系,都在谱写像航空事业那样“壮志凌云”的生活节奏。随着《女篮5号》被推选为1957年九月“亚洲电影周”的开幕影片,航空情怀在影片中塑造的情感象征空间,更加明确地指向“万隆精神”。

此后几年间,《女篮5号》成为中国电影在海外发行成效最好的影片之一。中影联座谈会上特别称赞《女篮5号》在东南亚地区的发行业绩:阶级斗争的影片我们主动不发行,战争片有控制地发行,介绍新人新事的影片较多。像《女篮5号》这类影片是较受欢迎的,在印尼、柬埔寨、泰国放映情况很好。这些地方的学生很喜欢打篮球,影片通过打篮球这件事批判个人英雄主义,学生看起来也容易懂。以前听说有女学生也打篮球,但按旧式的打;现在短裤也敢穿了,所以这类影片除了起爱国主义教育、思想教育之外,还要起移风易俗的作用。[11]

秉持万隆精神与亚非文化合作的外交使命,“亚洲电影周”邀请到了亚洲十四国电影代表团。①其中,缅甸、巴基斯坦、锡兰、泰国、印度尼西亚、黎巴嫩等国影片为首次在中国上映。时任中国电影工作者联谊会主席的蔡楚生坦言:像“亚洲电影周”这样广泛而又集中的接触,还是创举。[12]为此,《大众电影》杂志将1957年第16至第18期内容汇编为“亚洲电影周”专辑,并制作精装本用于赠予各国电影代表团。[13]周恩来在接待“亚洲电影周”与会各国电影人的致辞中表示:“亚洲电影周是万隆精神指导下的一次文化交流合作。”[14]

在此背景下,即使《女篮5号》是20世纪50年代西欧“民族电影”地缘政治和“百花时代”电影体制改革的直接产物,与之关联的地缘政治想象和话语实践仍然发生了偏移,这从《女篮5号》在发行市场上取得的成果也能得到印证,影片在印尼、柬埔寨、泰国、澳门地区映出情况很好,尤其在学生群体中很受欢迎。[15]而“百花时代”的中国文艺精神特质,也诉诸“新的生活”与“和平”“友谊”的情感象征空间,通过“亚洲电影周”的议程设置,传递至更多亚洲民族国家。与会的日本电影代表团团长牛原清彦,试图借用中国的名言来表达“亚洲电影周”的重大意义,那就是“亚洲电影的‘百花齐放”。[16]

三、从地方到全球:《五朵金花》与“第三世界”族裔画像

万隆会议后,面对诸多质疑,周恩来邀请与会代表到中国去看一看,埃及是最早派出使团访华的阿拉伯国家。在万隆精神促进下,中、埃两国达成互派留学生协议,中国于1955年派出第一批穆斯林留学生前往埃及。[17]在冷战气候下促成中国与阿拉伯、非洲国家的文化交流。

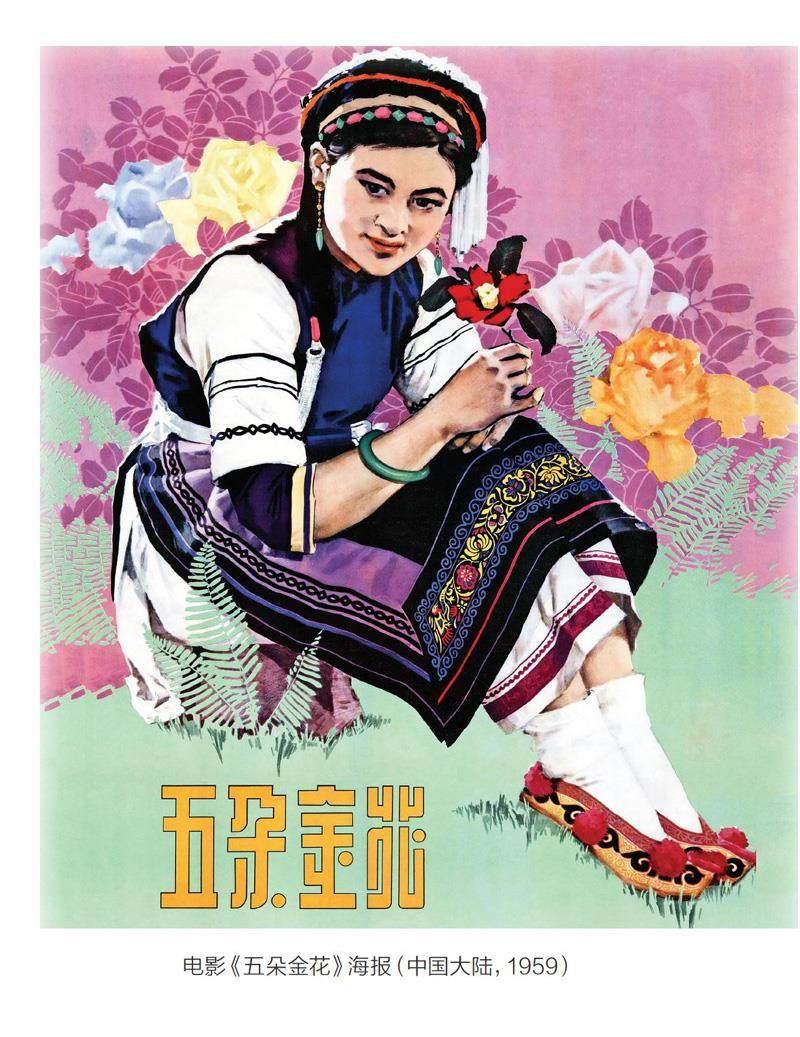

此后,中国和埃及于1956年5月正式建立外交关系,并进一步扩大贸易往来和民间文化互访。这一时期,新的亚洲电影事业也开始在获得独立和解放的亚洲民族国家之间展开。在“亚洲电影周”成功举办的基础上,与会各国在联合公报中希望“亚洲电影周”继续扩大影响,发展成为亚非各国轮流举办的“亚非电影节”。[18]经筹备,首届“亚非电影节”(Afro-Asian Film Festival)于1958年在塔什干举行,随后在1960年于埃及开罗举行第二届展映活动。中国电影《五朵金花》在开罗“亚非电影节”荣获最佳导演和最佳女演员两项银鹰奖,令这次展映活动成为中埃两国和平友谊的盛会,由演员杨丽坤在电影中塑造的“金花”形象,也成为中国、埃及寻求情感联结的重要协商场域。

《五朵金花》是在“百花齐放”和20世纪五六十年代交替之际,由周恩来、夏衍授意拍摄的新中国成立十周年献礼片。影片故事聚焦云南大理的白族青年人,讲述充满乐趣的农村日常生活、浪漫爱情和男女平等的社会主义劳动,将美德、真情与实干树立为衡量一切价值的标准。与“主体民族”相对的“少数民族”话语,在这样的叙事中突破了基于地域的身份认同,将民族团结与集体情感合并为一体,融入更加广阔的社会建设与崭新的社会交往。无论是人民公社建制,抑或劳动模范典型,都是在社会主义意识形态促进下举国推进的议程。由此,《五朵金花》电影中呈现的地方建设图景,具有比“少数民族”话语更大的流动性,也使“金花”形象意图表达的概念从西南边陲小镇的白族女性,流动指向遍布祖国建设一线的“社会主义新妇女”。

1960年,《五朵金花》远赴伊斯兰国家埃及展映,“金花”形象在地方性与全球流动性的意识形态光谱中获得了更为丰富的语义。正如首批前往埃及的穆斯林留学生所面对的身份议题那样,“金花”形象与国家民族政策紧密关联的部分,在从地方到全球的跨国实践中返归于更加温情的少数族裔画像。具体来说,少数族裔画像所关联的伦理情感,包含了与政治结构主体、文化霸权和发达经济区域相对的一切少数政治力量。在开罗“亚非电影节”的语境下,少数族裔画像更加明确地指向亚、非、拉等洲“第三世界”国家,从中能够瞥见即将到来的“全球六十年代”及其酝酿中的革命浪漫主义。“亚非电影节”展映影片汇集为“第三世界”少数族裔画像,充斥其中的个人苦难、理想与热情,也在反殖民革命话语中演变为一种情感修辞。《五朵金花》在开罗映出后,不仅给在开罗学习生活的中国穆斯林留学生带去对浪漫爱情的渴望[19],裹挟在爱情话语中的社会主义建设热情,也在“第三世界”少数族裔画像中上升为国际主义理想。

“亚非电影节”于1964年在雅加达举办第三届活动后暂停,1968年更名为塔什干国际电影节(Tashkent Festival of Cinemas of Asia and Africa),并改为每两年举办一次。地处中亚的现代化城市塔什干,也随之成为亚、非、拉国家电影展映的重要场域。“亚非电影节”在漫长的冷战时期见证了“第三电影”运动的兴衰,也借由从地方到全球的少数族裔画像,积极寻求“第二世界”与“第三世界”民族国家之间的情感联结。随着“亚非电影节”的地缘政治中心转向塔什干,苏联影响逐步复归,而中国电影外事工作在国际政治舞台上的主导性,也再次陷入停顿。与此同时,20世纪五六十年代进程交替下的域外影响与国内创作生态,也见证了“百花时代”的落幕。

结语

“百花时代”的中国电影创作和电影体制改革,凝聚着情感的私人领域与政治的公共空间,在冷战局势与地缘政治的意识形态光谱中不断寻找自身的立足点。回顾这场见证地缘政治转向、社会主义改造和“第三世界”反殖民话语的中国电影新浪潮,“民族电影”与“地缘电影”作为问题的一体两面,在从域外到本土、从地方到全球的双向流动中,展露出鲜活时代经验下的三重面向。西欧地缘下的“民族电影”话语实践,因中国自“日内瓦”会议后重返国际政治舞台而进入中国视野。中国重启电影外事工作后,西欧改革浪潮下的意大利新现实主义作品率先进入中国。此后以法国左翼电影人为中心,呼吁“民族电影”“自由表现”和“文化交流”的西欧话语实践,最终促成中国效仿西欧进行电影体制改革。

同一时期,由1955年亚非会议确立的万隆精神,成为“第三世界”最具代表性的政治话语,亚非各国的文化交流活动在“和平”“友谊”的情感结构下展开。在此背景下,中国于1957年邀请亚洲十四国赴北京参加“亚洲电影周”,新的亚洲民族电影事业也围绕万隆精神展开议程设置。中国电影体制改革后产出的计划外故事片《女篮5号》,被推选为“亚洲电影周”的开幕影片。《女篮5号》在“一五”计划完成之际想象描绘的“新的生活”,也在当时的“亚洲电影周”的议程设置中构成万隆精神的情感象征空间。

上述发生于20世纪50年代中后期的电影事件,见证了从域外到本土的“民族电影”话语实践,涵盖西欧、亚非地缘政治交错下的文化合作。此后“亚洲电影周”在万隆精神促进下继续扩大影响,其地缘政治中心游移辗转于东南亚国家,最终回归苏联意识形态导向下的中亚现代化城市塔什干。面对瞬息万变的国际局势,中国在外交政策上积极发展与阿拉伯、非洲国家的友好往来,尤其重视基于“少数民族”身份的文化交流。由周恩来授意创作的少数民族题材电影《五朵金花》,在1960年开罗“亚非电影节”上荣获两项大奖。白族“金花”形象从地方到全球,在“亚非电影节”的议程设置中映射为“第三世界”少数族裔画像。进入20世纪60年代前后的国际局势日益演变,而国内电影创作生态也陷入改良、停顿,最终见证了“百花时代”的落幕。

参考文献:

[1]舒晓鸣.中国电影艺术史教程[M].北京:中国电影出版社,1996:6.

[2]陈兼.将“革命”与“非殖民化”相连接——中国对外政策中“万隆话语”的兴起与全球冷战的主题变奏[ J ].冷战国际史研究,2010(01):1-48.

[3]ALTER M N.Chris Marker[M].Illinois Champaign:University of Illinois Press,2006:20-21.

[4]BAZIN A.8.Bazin on Marker(1958)[M]//ALTER M N,CORRIGAN T.Essays on the Essay Film.New York Chichester,West Sussex: Columbia University Press,2017:102-106.

[5][法]乔治萨杜尔,何正.巴黎国际电影创作者会议的光辉成就[ J ].电影艺术译丛,1956(07):53-57.

[6]季洪.新中国电影事业建设四十年 1949-1989[M].1995(未公开出版):93-95.

[7]中华人民外交部.亚非会议最后公报[EB/OL].(2005-04-15)[2018-10-29].https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/200504/t20050415_7946967.shtml

[8]邓永庆.万水千山传友情[ J ].人民画报,1957(09):27-29.

[9]任诗吟.壮志凌云[ J ].人民画报,1957(09):14-15.

[10]谢晋.“仅供参考”——夏衍同志谈影片意见的启示[ J ].当代电影,1986(01):20-21.

[11][15]中国电影工作者联谊会关于我国电影在海外的一些情况[A].上海:上海市档案馆(B177-3-197-12).

[12]蔡楚生.为了友谊,为了亚洲各国电影事业的共同繁荣和发展![ J ].大众电影,1957(16):5-6.

[13]蔡楚生在亚洲电影周我方陪伴人员动员会上的讲话(摘要)[A].上海:上海市档案馆(B177-3-118-27).

[14]A Feast of Art[ J ].Peoples China,1957:36-38.

[16]“亚洲电影周”在北京隆重开幕[ J ].大众电影,1957(17):13-16.

[17][19]李振中.尼罗河畔的回忆[M].北京:世界知识出版社,2010:65,192-193.

[18]亚洲电影周的活动(画页)[ J ].大众电影,1957(18):20-26.