基于历史学科核心素养的“三环节”教学路径探析

2024-06-05冯亚军

冯亚军

摘要:历史学科核心素养的有效落地需要三个结合,一是局部与整体结合,促使学生更形象地理解唯物史观;二是个人与群体结合,通过一种“既拉近又推远”的方式,帮助学生树立正确的时空观念;三是古代与现代结合,通过典型人物的心路透析,让学生更好地厚植家国情怀。以统编版高中历史教材《挽救民族危亡的斗争》的教学为例,探讨落实历史学科核心素养的路径与方法。

关键词:高中历史;核心素养;点面结合;碎整结合;古今结合

培养历史学科核心素养,其功效是多方面的,不仅是学生成长之需,更是学校内涵式课改之需和实现中华民族的伟大复兴之需[1]。下面以统编版高中历史教材《挽救民族危亡的斗争》一课的教学为例,探讨历史核心素养有效落地的路径。

一、局部与整体结合,培养唯物史观

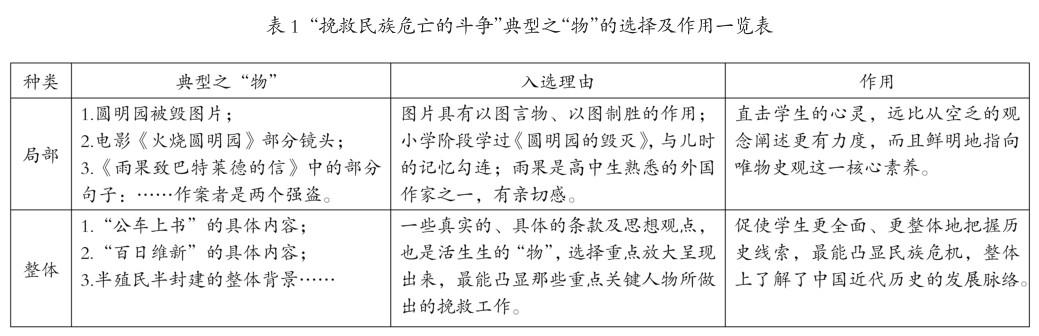

某些“物”历经时空多年,仍然是历史的见证。教师应该精心选择典型生动之“物”,让它们发声,进而培养学生的唯物史观[2]。《挽救民族危亡的斗争》一课中关联到的“物”很多,从台湾岛,到圆明园,再到信件与图片,都是承载着鲜明历史意义的“物”。这需要教师通过有意义的甄别与筛选之后“为我所用”。

典型生动之物既体现在“点”上,也体现在“面”上,由点到面、点面结合,能够丰富学生的认知体系,加深学生对历史文化的理解(见表1)。

分析所选之“物”,意蕴十足。如,呈現雨果的“作案者是两个强盗”后,教师要追问:“谁是强盗?”通过联系全文,学生知道了雨果眼中的强盗就是英国与法国。雨果把自己的祖国———法国称之为“强盗”,可以反衬出圆明园的损失之大和法国当时强烈的侵略主义性质。再比如,呈现“公车上书”的内容,则让学生从一个整体的视角理解到清政府的腐败与公民挽救民族危亡的积极性。可以发现,无论是“点”还是“面”,都是典型的、生动的、关键的,点面结合地进行分析,给学生以深刻的理解。

二、个人与群体结合,强化时空观念

1895年至1901年,既是中华民族前所未有的危局时刻,也是展开挽救民族危亡的斗争时期。有志之士的“梦醒、构梦、梦碎”,同样离不开“特定的时空”。如果不以一定的“时空”为经纬度或者坐标系去理解这一特殊时期,学生的认识就有可能是不全面的。“特定或一定的时空”既指向个人,也指向整体。碎整结合,类似于一种“既拉近又推远”的哲学眼光,有助于更好地让时空观念根植于学生的头脑深处(见表2)。

梁启超《变法通议》的观点指向个人,而《戊戌政变记》的观点指向整个国家。“出外总是带着孩子而且时时给孩子讲述民族英雄的故事”这样的史料或是个性行为,但与他领导的“戊戌变法”其实是有关联的,与他挽救民族危亡的愿望是一致的。可见,碎整结合,能够帮助学生在一个更全面、更辩证的角度上树立正确的时空观念。

三、古代与现代结合,厚植家国情怀

家国情怀是历史学习的根本旨归,直指学生的价值观重构与道德行为重塑。引领学生树立佑“小家”顾“大家”思想,是对学生一生的负责。学生从“挽救民族危亡的斗争”中理解到家国一体的重要性,其中有对“百日维新”的失望,有对“义和团运动”的惋惜。但是,仅仅触动这样的情感不足以更好地涵育学生的家国情怀。有没有失望之后的希望呢?有没有国家危局之后的民族复兴呢?我们还可以从一些更细微的史料中发现古今典型人物的心路,发现一颗颗爱国心,进而在学生心底播撒家国情怀的种子。在古与今的结合中,历史学科核心素养的落地自然而然(见表3)。

高效的历史课堂不是仅仅关注教材中出现的典型人物。容闳不曾出现在政治与战争的中心,却一直在救国之路上探索奋斗,并且在教育救国、实业救国之路上收获颇丰。这样的史料蕴含着强烈的情感力量,对于完善历史认识,丰富情感世界有一定的促进作用。邓小平的一句“香港问题本身是不能讨论的”,彰显着今日的中国已经强盛,香港回归理所应当,不容置疑。由此学生升腾起强烈的自豪骄傲之情,也就在情理之中。

值得注意的是,史料实证、历史解释两种核心素养亦可以在“挽救民族危亡的斗争”一课教学中得以培育,如梁启超、容闳等人的史料能够实证当时的时代命运,过去圆明园的毁灭、今日香港澳门的回归皆可以进行历史解释。

参考文献:

[1] 闫立宏.历史学科核心素养的培养路径创新:以“挽救民族危亡的斗争”一课为例[J].甘肃教育,2021(22).

[2] 金毓.以物载史,涵育唯物史观[J].历史教学,2020(13).

编辑/王波