汉画像静态向动态转换途径研究

2024-06-03宋家菀

[摘 要] 在有关汉画像石图像研究中,汉代舞蹈研究者及一部分学者比较热衷于从历史资料中寻找探究汉画像舞蹈中所存在的艺术价值;也有少部分学者充分利用现有资料继续进行复现创作达到传承目的,这也正是撰写本文目的所在。汉代的袖舞不仅在结构上比较完善,而且在舞蹈姿态上也较为出彩,袖技“翘袖折腰”便是其中之一。因此,本文主要从“翘袖折腰”这一小点进行汉画像石图像舞蹈复活途径的研究,主要从静态汉画像图像的舞姿提炼与模仿、形象呈现与复活再到对复现的设想这三个方面展开分析,并在实践中进行动作初探尝试,以汉画实验组合作为文章研究结果,总结经验结论,为今后的汉画舞蹈实践创作提供一定的理论依据。

[关键词] “翘袖折腰”;汉画像石图像;复活;途径

[中图分类号] J705 [文献标识码] A [文章编号] 1007-2233(2024)05-0153-03

一、“翘袖折腰”舞姿形象的分类

中国民族舞蹈想要复兴,必须寻求中国古代舞蹈中历史根源,并结合现代化审美及要求走向“活態”,在理论研究与实践上取得好成绩。[1]中国古代舞蹈中的汉代舞蹈里,几乎无袖不起舞,而且“翘袖折腰”是汉代舞蹈中最典型最具代表性的舞蹈姿态,注重腰功和袖式的舞蹈形式,是中国古代舞蹈中一抹瑰丽的朝霞。其主要特点就是“翘袖”与“折腰”,舞者所呈现出的婀娜多姿的舞蹈姿态主要运用柔软的腰部来展现,同时朝着所需方向双臂进行发力,将袖体挥舞起来,加上轻步曼舞,也给人一种空灵神秘之感。“翘袖折腰”舞姿有其独有的特点,其对楚舞的继承与发展也正是汉代舞蹈艺术形成的原因,长袖主要是楚舞特色,细腰、纤腰有着轻盈飘逸的风格基调。楚舞在中国古代舞蹈中有着非常强的影响力,其形态风格奠定了中国古代女性舞蹈基本的形态规范,对汉代舞蹈及现如今的中国古典舞的发展都有着重要的影响。

(一)前后型折腰舞袖

如河南南阳出土东汉“长袖冲狭舞图”左侧舞伎,该舞伎上身向前倾斜折腰,身体接近九十度折角,身着长衣,屈膝垂袖,呈现出身体向前型的折腰舞蹈姿态。向后型折腰则是向后倾斜折腰,如中国古典舞《罗敷行》中拿篮子下后腰的舞蹈造型。

(二)体侧小幅度折腰舞袖

该舞姿体态微向一边倾倒,相比其他体态该舞姿倾折角度略小,折腰舞姿小于九十度夹角。如现徐州博物馆藏“长袖绕襟衣舞俑”,舞伎穿着厚重的螺袖,小幅度折腰,垂头含胸屈膝状,呈前后三空间点的“S”型,体态娇美可人。在现有实践舞姿中有下肢蹲踏步的“转身扬袖”、后脚轻点地的“俯视甩袖”、微抬前腿身体向后微微折腰的“抬腿扬袖”等可以作为参考。

(三)体侧九十度折腰

如山东博物馆藏“翘袖折腰男女双人舞图”中以女性舞俑为参考,该舞伎呈上身向体侧下旁腰九十度曲折,这种舞姿的姿态对舞人有一定舞蹈功底的要求,虽有难度,但在汉代舞蹈中出现频率较为频繁,所呈现出的画面是极其别致精美的。该汉画像石中细腰舞伎在乐队的伴奏下做出右侧九十度折腰的舞姿,腰部与下肢形成九十度夹角,长袖伴随手部翘袖动作在体侧两旁飞舞,尽显高超舞技。

二、汉画像石图像中“翘袖折腰”

的形象呈现与复活

汉画像石的呈现是静态的,舞蹈动作是动态的;汉画舞蹈的道具构型、舞者形象,最终要体现在由表演形式与身体形式构成的舞蹈形式上。中国现存的各类舞种在风格上往往表现出区别,比如中国古典舞风格含蓄高雅,民族舞的自由活泼,现代舞的自然简洁等,都具有其独特的风格与定义,我们也应该将汉代舞蹈中的典型姿态进行提炼。在先前时代画像对比中可以发现,在各汉画中女子舞蹈的表演形式和身体形式最为丰富。我们在对静态图像动作进行提炼时,在“深描”贴近学术的同时要考虑如何“重建”,并与中国古典舞的元素进行结合创作与复现。以“翘袖折腰”中最具有代表性、最常出现在大众眼帘之一的“玉舞人”为例,其姿态呈“双形”,即一臂扬袖甩过自身头顶,形成规则的弧形,另一臂呈反方向斜曳腰间,两袖形态形成一个大形;而以细腰为美的舞人身形也随之形成一个幅度较小的形,大小相套,不但体现出舞袖的轻盈飘逸,也展示出汉代女性的婀娜之美。

(一)对静态图像动作的提炼与模仿

舞蹈是一门视觉艺术,汉画中的舞蹈基本是汉代舞蹈艺术的精华,汉画舞蹈重建是以舞蹈的表现形式让文物活起来的一种有意义的实践活动。想要以汉代文化作为依托进行舞蹈的创作时,无论是汉画石、汉画砖、汉代舞俑、汉代漆器、汉代铜镜、汉代壁画、汉代玉雕等哪一种,都可以对其呈现出的姿态及画面进行静态动作的提炼与模仿,从而达到对这些汉代物质材料的姿态重建复现。以汉画像石中的静态图像为例,现存汉画像石中有许多的舞人形象,如两袖交横、折腰倾躯、踏身而起等,呈现出不同的艺术姿态。舞人上肢与下肢错位而形成的“S”型体态可以使得整个画面更加立体丰富。[2]这种线条感强,层次分明的“S”型体态正是汉画像石图像中较为常见的静态动作,可作为汉代舞蹈编创时的基础元素。

(二)静态到动态的动作想象与开发

舞蹈作为一种时间、空间、多维性的综合动态造型艺术,则需要我们对静态的动作进行想象与开发进而呈现出很好的动态效果。汉画中有大量静止着的舞蹈画面,但见不到完整而连贯的舞蹈,大多呈现出的是一些经典的舞蹈姿态,我们在将二维汉画像图像舞姿转换成三维立体造型的过程中,需要加入一些时间、空间上的想象与开发。在进行动作连接之前,要对该动作的姿态及历史定义有所解析,再进行姿态的动态想象,并随着身体动势尝试做符合该动作语汇的连接动作,大胆想象进行动作开发与亲身实验。因此,作为舞蹈编导应对一些提炼过的静态动作及元素进行动作的想象与开发,可以将静态图片进行联动排序,进行连接或是运用现当代的一些编导技法将其连接在一起。

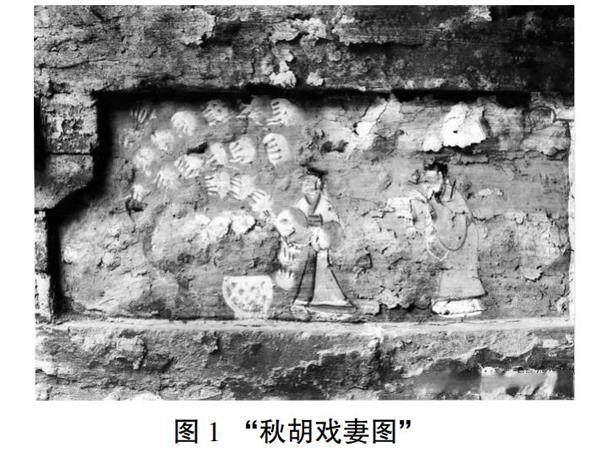

图1四川射洪出土画像石“秋胡戏妻图”图中的桑树与罗敷前倾姿态形成闭合状,向我们传递着女性的内心含义,可指独立的女性空间,图右侧的秋胡则占着较大的比重,隐喻着男性世界,反映着汉代的文化及社会矛盾,这只是文字上的表意。作为舞蹈编导也应关注到其女性形象及姿态的提炼,将这种形象还原到它们所属的汉画图像及社会环境中去。中国古典舞获金奖的舞蹈作品《罗敷行》的原型则是出自汉代乐府诗《陌上桑》中的情节。抛开服、道、化不谈,女主人公秦罗敷的长袖长裙加身的外形及舞蹈中的大部分姿态则来源于汉代舞蹈元素,例如《罗敷行》中的“折腰”。在今天仍然受大众所喜爱,仍然符合大众对中国古典舞的审美标准。舞者柔软的身姿加上高超的技艺展现,给人一种视觉冲击感,在时间的冲刷中,历史形象不仅没有变得暗淡,反而更加熠熠生辉,呈现出较高的审美效应。

(三)贴合历史还原舞蹈服装与道具

根据传统美学观点,舞蹈表演中具有节奏性、律动感的舞蹈动作及明显的服饰特色与道具会使观众产生多种复杂情感活动交织的艺术价值。这种艺术价值正是汉代舞蹈本身所明显体现的。服装的还原能够体现本舞蹈中的生活化动作蕴含着民族特有的文化底蕴,以动作和服装的和谐之美烘托出人与自然以及人与人之间的和谐之美,让舞蹈作品更加具有传承价值、艺术价值。汉代舞蹈深广复杂,对汉画像石动作的提炼与连接的同时,需要对其历史建立一个认知,并对其进行紧密框架及分类。据相关历史记载,汉代已统计的舞袖样式有博袖、蝶袖、广袖、筒袖、半筒袖、垂胡袖、套袖、长袖、窄口袖等。[3]道具舞可分为三类,乐器类道具舞、非乐器类道具舞、两者组合类道具舞。这些服饰及道具均可与提炼的动作元素进行结合。

以刘建教授汉画舞蹈实验演出中的《手袖威仪》(女子群舞)为例,以突出理论与实践相结合的成果,并使图像乐舞成为活体呈现。在我们进行汉代舞蹈作品创作时,也应该以重建的方式回到汉画舞蹈的历史现场,从零零散散的乐舞画面中,从乏味的图像、文献中整合出具有审美意义的鲜活的“生命体”,尽可能地去贴合历史,还原那个时代的舞蹈服装、道具及其浓厚的汉代文化和风格。

三、对汉画像石图像进行舞蹈复活的设想

新时代的好政策与网络的便利,不再让文化局限于当地的小范围传播。我们要以多元化、现代化手段去保护和传承我国优秀的传统文化,创造出既符合历史史实又具有时代特点的优秀文化。对于汉代文化,以编导王舸编创的汉唐女子群舞《桃夭》为例,该舞蹈中大量出现“翘袖”“折腰”舞蹈元素,将舞者的腰部作为腰枝,随风摆动着,俏似杨柳,既保留传统,又符合大众审美。最大化呈现舞者们的柔腰之美。在舞蹈高潮部分,舞者们以踏步甩袖向前移动并快速折腰,对袖的运用也是十分丰富。腰间灵活的转动,利落的拧转,将汉代舞蹈中的“翘袖”“折腰”的动作特点展现得淋漓尽致,尽显古代女子的阴柔之美。想要对汉画像石图像进行舞蹈复活,本文认为需要从文化教育的平台建设,舞蹈文化内涵的深入剖析,汉乐舞蹈的展演推广三个方面进行。

(一)文化教育的平台建设

最近几年交叉学科兴起,学术界尤为关注学科与学科之间相互贯通、相互融合、相互发展。交叉学科是指不同学科之间相互交叉、融合、渗透而出现的新兴学科,交叉学科可以是两个相近或是不同的学科之间相互结合与发展,[4]如汉代舞蹈与图像学、文献学等学科的融合,对双向学科都起到积极发展的作用。因此,这是在文化教育上对汉代舞蹈文化的传承与发展来说是很好的“平台”。

汉画像包括汉画像石、画像砖、壁画、帛画、漆画、玉器装饰、铜镜纹饰等的图像资料。[5]在成为“定格照片”后,汉画舞蹈便慢慢退出大众视线了,逐渐成为历史文物或是美术界的研究作品。作为舞蹈领域的我们,应该对这些图像资料进行深入了解与解读分析,将解析汉代文化及汉画像石中的舞蹈姿态及画面里面所蕴含的当时的文化内容作为重点,使得汉代舞蹈元素与现代艺术形式之间能够取其精华,弃其糟粕,可以促进舞蹈艺术不断发展的同时,也更有助于汉代舞蹈优秀文化的传承和发展。

(二)舞蹈文化内涵的深入剖析

汉画像舞蹈具有深厚的文化底蕴与内涵,想要最大程度还原当时的舞蹈风格、动作、姿态就需要对其文化内涵进行深入的剖析。对文化内涵的剖析存在一定的难度,但这样做可以从更深的层次对创作舞蹈的背景进行最大程度的还原。文化内涵的剖析不应当仅仅局限于汉画像石等物质材料,还应当参考其他的一些史料记载,深入了解当时的民风民俗。这些史料记载可以让研究者快速了解并熟悉当时的生活习惯,有助于挖掘出舞蹈动作背后所代表的含义。挖掘汉代文化及特点是汉代创作的源泉,同样来源于生活的生活化动作激发创作者灵感,指导舞蹈创编者挖掘生活中最具艺术感染力的内容。其他的一些有参考价值的参考资料也同样可以帮助研究者进一步分析当时创作舞蹈的动机与所要表达的情感。只有深入理解舞蹈文化内涵,才可以从真正意义上复活汉代的舞蹈,推动中国舞蹈的发扬光大。

(三)汉乐舞蹈的展演推广

作为舞蹈编创者,可以对舞人的动作特点进行分析、考究、提炼、整理、创编出一整套汉代乐舞的体态造型,[6]最后经过汉代乐府诗词或其他汉代材料进行加工整合,然后将它们融入当下流行的艺术舞台中去,呈现出有关描写汉代生活场景、演绎场景的汉代舞蹈实验作品。将这些舞蹈作品以“个性化”的创作特点呈现出来,大力在网络上、选修课程上、旅游开发等方面线下宣传演出,使得受众从这些汉代舞蹈作品中感受中国的古文化。例如南方歌舞团的女子群舞《玉舞人》,该舞蹈以广东特色的“玉舞人”为创作原型,表现汉代宫廷舞者们婀娜多姿的情绪舞蹈。以汉乐舞的“翘袖折腰”的舞姿为舞蹈元素及提炼后的主题动作,根据当今现代人的舞蹈审美特征进行融合,使得作品富有古代韵味的同时也具有时代特征,既充分体现了古代舞蹈韵味,又赋予了新的创意与意味,这无疑是一种很直观的传播与汉代文化的推广。

总 结

通过本文研究可以发现,在进行汉代舞蹈复现创新的过程中可以通过还原布景、灯光等呈现出汉代舞蹈本真,呈现出来的舞蹈内容既要固守自身文化内涵,[7]又要体现时代性,要具有中国古代舞蹈特有的标识性。汉乐舞蹈若要进行传承发展,需要从舞蹈表演、舞蹈教学、舞蹈编创、舞蹈理论、音乐专业等方面进行多方面融合学习,它们之间是相互联系、相互制约、相互影响、相互发展的,并不是孤立存在的,有着密切的联系。舞蹈编导在进行编创前需要仔细挖掘汉画物质材料中的基本元素,舞蹈演员需要舞蹈编导提供其创作出的舞蹈作品。当舞者将舞蹈作品表达出来时,一些经典的舞蹈作品可作为舞蹈教学的素材应用于教学实践中去。因而,我们要注意这之间的连接关系,呈现时也要考虑到它们之间不可分割的关系。只有这样才能为汉代舞蹈的传承与发展引领正确的道路,正确地认识舞蹈理论、舞蹈实践与编创、舞蹈表演、舞蹈教学之间的关系,以便在汉画舞蹈传承中更好地运用实践,阐述舞蹈身体叙事背后的中国优秀传统舞蹈文化背景,进而不断促进我国汉代舞蹈文化的传承与发展。

参考文献:

[1] 朱存明,欧阳群丽.汉画舞蹈的复兴之路——评刘建、高众的《翘袖折腰:汉画舞蹈的深描与重建》[J].贵州大学学报(艺术版),2023,37(04):116-119.

[2] 张雅宁.古代玉舞人的舞蹈文化研究[D].中国艺术研究院,2014.

[3] 刘婷.“汉画舞蹈实验演出”的实践理性[D].北京舞蹈学院,2018.

[4] 甘胜楠.图像学视域下南阳汉画像石中的舞蹈艺术研究[D].郑州大学,2019.

[5] 杜亚楠.四川地区秦汉时期舞蹈图像研究[D].重庆大学,2017.

[6] 解宇宁.汉画像舞蹈图像的动态创作与思考[D].江苏师范大学,2022.

[7] 吴玉伟.文化传承视野下少数民族舞蹈的演化研究[D].湖南师范大学,2019.

(责任编辑:庄 唯)

[收稿日期] 2023-10-25

[基金项目] 2022年度江苏师范大学研究生科研与实践创新计划项目(2022XKT1423)。

[作者简介] 宋家菀(1999— ),女,江苏师范大学音乐学院硕士研究生。(徐州 221116)