浅论巴赫BWV791a中的Rubato技法应用

2024-06-03陈梦夏王佩佩

陈梦夏 王佩佩

[摘 要] 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach)是巴洛克时期伟大的作曲家、键盘演奏家,因其对欧洲音乐发展贡献巨大,被称为“西方音乐之父”,《创意曲》是J.S.巴赫1723年在圣·托马斯教堂任歌咏班领唱时所作。多数人认为J.S.巴赫是理性音乐的化身,“巴赫的作品”与“rubato”这两个词是毫不相关联的,并认为rubato是独属于浪漫主义时期音乐的处理方式。实则不然,rubato作为一种音乐处理方式,早在巴洛克时期就已经出现,且在J.S.约翰作品中也可以有广泛的应用。本文将通过对rubato含义的解释、指出J.S.巴赫作品可以做rubato处理的原因,并且浅析在J.S.巴赫作品BWV791a中rubato的三种具体的技法运用,得出同一首乐曲使用弹性速度(rubato)弹奏和不使用弹性速度弹奏的结束时间不会精准吻合的结论。

[关键词] 巴赫;BWV791a;Rubato

[中图分类号] J614 [文献标识码] A [文章编号] 1007-2233(2024)05-0089-03

一、rubato的使用

(一)rubato的名词解释

rubato(Tempo Rubato)指自由伸缩速度,也被称为弹性速度,属于速度变化类术语。著名钢琴教育家海因里希·古斯塔沃维奇·涅高兹曾对rubato做出了一段经典的论述:“意大利语中rubato意为盗窃,如果你占用了时间而不把它及时归还的话,那你就成了小偷,请大家始终要做一个正直的人!”也就是在“一偷一还”间让音乐时值从一板一眼变向充满弹性,给音乐以更多由情感推动的律动感。同时,“偷多少,还多少”只是理想中过于简单的rubato处理方式,在实际弹奏中的处理方式不会严格遵循“偷多少,还多少”。rubato在音乐处理中的方式也是非常主观的,不同音乐家对乐曲情感的理解是不同的,相应的是否使用rubato,哪些地方会使用rubato,rubato使用量的“多少”也都是不同的。在乐曲中巧妙合理运用rubato可以使音乐产生意料之外的惊喜感,使音乐更为流畅自如,同时赋予音乐独特的生命力与活力。过度滥用则会适得其反,使音乐显得拖沓、刻意、停滞不前,失去音乐作品本来的精神和作曲意图。完全不用就会使音乐显得过于一板一眼,缺少趣味性和音乐旋律本该有的弹性。

(二)巴赫作品中为什么可以使用rubato

大多数人认为rubato是独属于浪漫主义的音乐表现方式,弹奏巴赫作品时需要理性、严谨、客观,似乎与rubato要求的弹性速度相悖。其实不然,rubato最早作为音乐术语出现是在1723年,由当时著名的意大利歌唱家、教育家培特罗·托西根据自己的教学体会写下了一本关于声乐教学法的书——《古代和近代歌唱家的观点以及关于花腔唱法的见解》中提到:“如果演唱者想要有智慧地演唱富有表情的乐段(主要是慢速的,如宣叙调、咏叹调等)可以选用rubato。这种伸缩的处理方式表现为一个音的音值可以延长或缩短,使得下一个音的音值要根据前一个音音值的加长或缩短而做出缩短或加长的变化。这种节奏上的‘偷盗最适用于演唱即兴式的装饰音”。当时的巴赫38岁,正值远赴莱比锡任职,同时迎来自己的创作高峰,《创意曲》也是巴赫此期间创作的。同时期的长笛演奏家,作曲家约翰·约阿希姆·匡茨(Johann Joachim Quantz)在1752年发表的《长笛演奏法论稿》中提到了如何即兴演奏(rubato)[1]在这说明rubato作为一种音乐表现方式在巴洛克时期已经存在了。巴赫作品中使用rubato在历史现实上是极可能存在的。

卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫(Carl Philipp Emanuel Bach)是J.S.巴赫的次子,也是J.S.巴赫最为出名的儿子,于1753年写下的《正确演奏键盘乐器的真正艺术》一书,这本书无疑是了解和理解他父亲J.S.巴赫作品演奏艺术的良好入口,正如他曾经写到“我的父亲是我唯一的老师,我所知道的一切都是跟他学的”。我们有理由相信C.P.E.巴赫继承了其父亲J.S.巴赫的音乐思维与音乐理念。《正确演奏键盘的真正艺术》一书中,第三章演奏章节详细地论述了rubato的奏法,书中提到:运用自由伸缩速度(tempo rubato)所带来的情感表达,可以使乐曲达到演奏者预期的音乐效果。甚至可以依照演奏者的倾向,适当自由的添加或减少音符。[2]由此可以看出,巴洛克时期的rubato处理是存在的,并且处理方式是相当自由的。

当代著名音乐评论家理查德·柯林斯从西班牙大提琴家帕布罗·卡萨尔斯(Pablo Casols)别具一格地演奏巴赫的《法国组曲》中发现——整部作品几乎每个地方都在使用rubato,自己模仿卡萨尔斯演奏巴赫《法国组曲》时运用rubato夸张的表情语气,弹奏巴赫的《创意曲》,形成“音乐缓缓流淌着,在朝着它向往的远方而去”的效果,最后认为巴赫的创意曲非常适合用rubato的方式来弹奏。并得出rubato可以运用到各种风格的作品里,而不是仅仅运用于一些浪漫抒情的作品中的结论。[3]因此,rubato作为音乐处理方式是可以在巴赫作品中出现的。

二、巴赫BWV791a中rubato的应用及原因

(一)装饰音要使用rubato

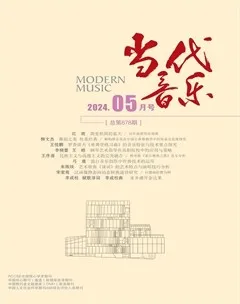

这首降E大调三部创意曲,是巴赫《三部创意曲》中最为独特的一首,三个声部,左手部分的低音声部自始至终没有出现过主题,一直是由和声性质的分解和弦来弹奏,具有很强的伴奏功能。右手高中声部部分织体华丽,均由亮眼丰富的装饰音不断闪烁流畅地进行,组成一串串开始略微激进向上随后平缓落下的音符曲线。谱例中①是由装饰音(波音、回音、长倚音)构成的音组,在巴洛克时期,装饰音起到与乐曲主音有着同等重要的地位,装饰音对作品整体风格的影响是不容忽视的。装饰音是当时表现音乐内在激情的一种方式,也给予演奏者更多较为自由的发挥空间——流露内心真实情感与想象。在波音和回音部分可以适当地加快速度,做“紧缩处理”,不带有任何盲目和机械性,使之发挥出相应的感染力。

①位置的倚音属于长倚音,长倚音可以占时值总长的一半甚至更多,长倚音F作为和弦外音之一,位于协和音的位置,其本质是一个不协和音,倚音位置的不协和音正是旋律中韵味和魅力的来源,倚音在乐曲中的作用主要体现为中和作用,中和大量协和音带来的倦怠感。在巴赫作品中,由于记谱原因,长倚音、短倚音都用小八分音符来表示,这就需要演奏者根据旋律的需要,灵活选择处理,也正是因为倚音处理的不确定性,才能与音乐旋律摩擦出无与伦比的奇妙火花。巴赫曾经说过,倚音在音乐创作中的作用巨大,甚至比后续的音符都更为重要。[4]所以长倚音位置的F音可以放慢速度做“拉伸处理”,来缓解前面波音和回音带来的紧迫感,使音乐重归于平静,这样处理的音乐连贯流畅更具歌唱性,并为后面中声部的进入做准备,形成一唱一和的呼应感,音乐听起来抑扬顿挫,富有独特美感。

(二)前附点加小切分节奏型要使用rubato

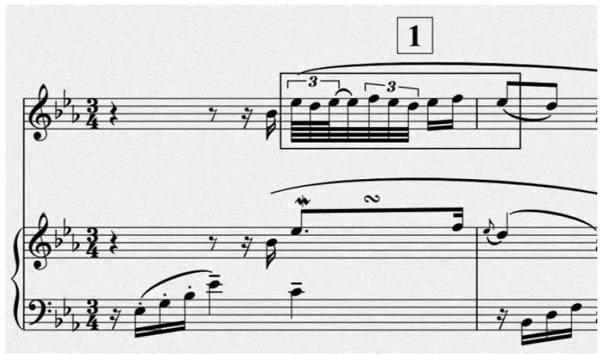

谱例中②这个节奏型在全曲中也多次出现,一个前附点加一个带有倚音的前附点组成,这里的装饰音倚音属于短倚音,在演奏中进入主音的时间很短,乐曲的重音位于主要音上,音响效果听起来是一个前附点加小切分组成的节奏型,在②节奏型中,高中两个声部同时出现,两个相同双音的十六分音符C、F连续出现,相同双音连续弹奏且前后两个双音十六分音符C、F位于各自节奏型中的弱拍和装饰音短倚音位置,因此可以将这两个双音紧密连续弹奏,并弱化弹奏短倚音位置的十六分音符,做“紧缩处理”,使音乐显得急促有力,给人以尖锐深刻的印象。

后面的八分音符D、降B是短倚音后面的主要音,同时位于乐曲的重音位置,在②节奏型中作为切分节奏中的强拍,且是这一组音符中的时值最长音,故可以加以强调,做渐强“拉伸处理”,这样处理可以使和声效果更加饱满,增加高中声部同声和鸣的气势,着重展现鲜明的节奏,使旋律更具流动性。

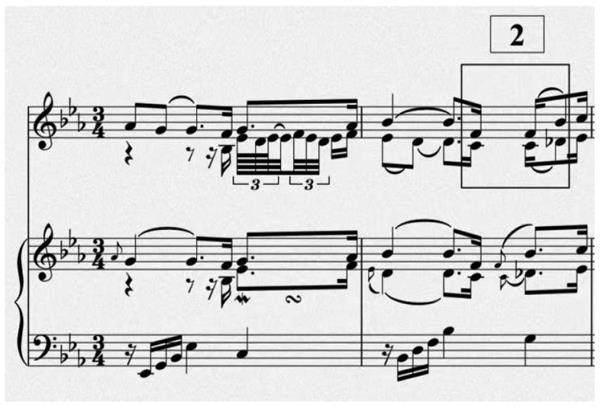

(三)左手部分的rubato

谱例中可见左手部分③是与右手华丽装饰音形成对比的“顽固低音”,“顽固低音”又被称为固定低音,是巴洛克作品中常见的作曲技法,是指在作品中低音部中不断重复一些短小的主题动机,或者从头到尾反复相同的旋律。③采用分解和弦方式的固定音型,固定旋律贯穿全曲,看似起到单一的伴奏作用。实则不然,严格机械按照音符所规定的时值弹奏则会使音乐显得冷漠固执,停滞不前,想改变这种枯燥乏味的现象只需要将前三个十六分音符降E、G、降B做一些rubato的“紧缩处理”。在所有低音动机前的十六分休止符,在低音声部中都占有重要位置,十六分休止符均位于强拍的强位,可以想象成强音休止符,即为“没有音符的强音”因此③部分中的三个十六分音符降E、G、降B占据弱音位置,可以以轻快的断奏依次弹出。

左手旋律线是由略微向上拱起的曲线构成,先上行后下行,音符密度先紧后松,四分音符降E作为③部分中上下行中的拐点,且在三个短促的十六分音符后作为首次出现的长时值音,突出强调了第二拍的地位,故弹奏时可以稍加持续的突出强调,做“拉伸处理”,使音乐效果归于平静,便于引出右手高声部演奏的一连串华丽的装饰音,有利于推动右手旋律的流畅进行,使音乐有种此起彼伏的摇曳感,产生如歌的音乐效果。

结 论

在巴赫作品中使用rubato是十分正确且有必要的,其中rubato的使用也可以说是非常主观的,只要演奏者能够为了揭示作品本身的内容,而愿意在不扭曲创作者本身的创作意图的前提下考虑多种可能性,能够使音乐进行的和谐自然,把情感无拘无束地表达出来,那都是可以被世人所接受的。随性自然,形态多变,这不也是用“巴洛克”来形容那个时代的原因嘛?

同时,自由弹性速度(tempo rubato)也不必刻意遵守“偷多少,还多少”的精准平衡。同一首乐曲使用弹性速度(Tempo rubato)弹奏和不使用弹性速度弹奏的结束时间不会精准吻合。激动人心的音乐从不是机械地弹奏,如果严格按照“偷还”时间必须完全一致,根据不同情况则会产生:1.乐句“紧缩”的时间恰当,而“拉伸”的时间相对来说不足以满足这一乐句的需要——使音乐重归于平静,缓和地进入到下一个乐句。这就导致乐句结束的着急、仓促、不够从容。2.音乐“拉伸”的时间恰当,而“紧缩”的时间没办法满足乐句的需要——乐句间的应有的冲突感、戏剧性,就会导致乐句停滞,没有活力。在“偷多少,还多少”的精准平衡中不可避免地给人以油腻刻意感。这不又是另一种意义上的死板了嘛?乐曲中rubato的处理显然也就毫无意义了。弹奏时不必精心计算哪里加一点哪里减一点,跟随旋律的驱动,自然而为,一切问题就会得到解决。

J.S.巴赫是超越时空的最伟大的音乐家,作曲家罗伯特·舒曼(Robert Schumann)曾对J.S.巴赫评论道:只有一个创作源泉使大家总可以获得心意——那就是巴赫。事实也确实如此,J.S.巴赫所创作的音乐既富有“神性”又充满“人性”,音乐风格既严谨刻板又自由洒脱,也恰恰是这种和谐的矛盾感,给予了后人无限想象的灵感与创作的空间。

参考文献:

[1] 盛原.rubato是浪漫派的专利?[N].音乐周报,2015-09-09.

[2] [德]卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫. C.P.E.巴赫论键盘演奏艺术的真谛[M].朱晓玫,盛原译.杭州:浙江教育出版社,2020:117.

[3] 理查德·柯林斯.巴赫,爵士作品中的rubato与“拍和节奏”[J].钢琴艺术,2013(11):23-24.

[4] 陈家贝.从C.P.E.巴赫的音乐中探寻情感的表现[J].当代音乐,2015(05):105-106.

(责任编辑:韩莹莹)

[收稿日期] 2023-12-26

[作者简介] 陈梦夏(1989— ),女,河南科技大学艺术与设计学院讲师;王佩佩(2002— ),女,河南科技大学艺术与设计学院本科学生。(洛阳 471000)