民族主义与浪漫主义的完美融合

2024-06-03王序源

[摘 要] 格里格作为19世纪挪威民族主义音乐代表人物,他的音乐创作既借鉴浪漫主义因素又突出挪威本民族的音乐特点。《索尔维格之歌》被誉为“挪威第二国歌”,是格里格为现代戏剧之父易卜生所写诗剧《培尔·金特》而作的戏剧配乐。本文对此曲进行音乐分析,探究格里格借鉴浪漫主义因素又突出民族风格和声的创作技法和特点。

[关键词] 格里格;《索尔维格之歌》;浪漫主义;民族化和声

[中图分类号] J614 [文献标识码] A [文章编号] 1007-2233(2024)05-0077-03

一、创作背景与曲式结构

(一)创作背景

自1874年开始,挪威政府开始向挪威作曲家爱德华·格里格发放年薪,这时的他正是全身心投入作曲的阶段,格里格将挪威特色民族民间音乐的元素融入和声作曲技法当中,使音乐与文学完美融合,让听者更能深切感受到剧中人物的情感变化与内心独白,获得更好的情感体验。

格里格于1875年应邀为易卜生的诗剧《培尔·金特》作配剧音乐,而后他从中选取八首曲子改编成管弦乐组曲,也就是著名的《培尔·金特》组曲。《培尔·金特》根据挪威的一个民间传说改编而成:讲述的是一个名叫培尔·金特的年轻人,他性格鲁莽,整日沉浸于自己的幻想当中,为赚取更多的钱财,他抛下在家中的老母亲以及恋人索尔维格,到外面的世界周游。然而命运造化弄人,他归来时并没有如愿赚得盆满钵满,反之则是穷困潦倒且已须发斑白,而他曾经的恋人索尔维格,多年以来却仍旧忠诚于他,最终他在她的怀中找到了真正的归宿。

其中《索尔维格之歌》就属于组曲中的最后一首曲子。《索尔维格之歌》原用于诗剧的第四幕,是女主人公索尔维格所演唱的一首有主、副歌的分节歌①。描述了索尔维格对未婚夫培尔·金特坚贞不渝的爱情,表达了她忧伤彷徨的情绪以及绵绵的思念。

(二)曲式结构

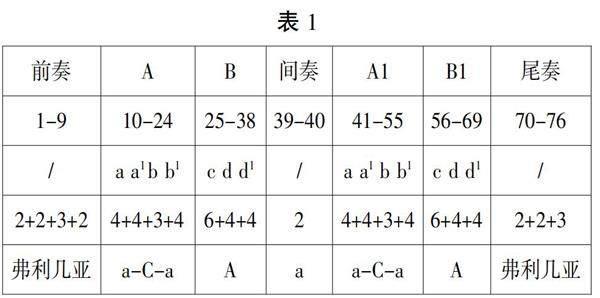

作品为对比主题的单二部曲式,由前奏、A段、B段、间奏、A1段、B1段以及尾奏构成,为主副歌型的分节歌,主调为a小调。其具体结构如下②(见表1)。

表1

前奏为单旋律,四四拍,在弗利几亚调式上进行,曲调范围在e1和e2之间,保持了弗利几亚的调式特征,#g1出现在第七小节,调式从弗利几亚转成主调a小调,与e1、b1和e2构成主调属和弦(见谱例1),继而进行到主和弦,进入主歌部分(A段)。

谱例1(1—7小节):

A段(10—24小节)是四句式的方整型乐段,为整个作品的主歌部分,节拍沿用前奏的四四拍。a乐句有4个小节,旋律声部以级进为主,跳进为辅,节奏为顺分型,伴奏声部通过主和弦和属和弦持续主音与属音,于第13小节完满终止在a小调主和弦上。a1乐句是a乐句的变化重复,从主调a小调转到了它的关系大调C大调上。b乐句重回a小调进入,共3个小节,乐句最后从下属到属构成开放半终止进入b1乐句,b1乐句是b乐句的变化重复,没有改变调性,终止式为“K46—V7—I”,形成完满终止的收拢型乐段。

B段(25—38小节)是三句式的转调乐段,为作品的副歌部分,节拍变成四三拍,速度变快,具有一定的舞蹈性质,调性由主调a小调转为同主音调A大调。旋律在中高声部,密集附点节奏的加入为音乐增添动力性和舞蹈性,均等的八分音符进行中增加多处倚音,具有花腔的歌唱特点,与主歌部分形成鲜明对比。低音持续主音A,以二分音符加四分音符的节奏进行,在平稳的和声序进中增添节奏的律动性,最后结束在A、C、E主和弦上,作为从A大调转回a小调的共同和弦,再由两小节的间奏连接,将A、B段重复一遍,但歌词发生改变。为加强整个作品的收束感和统一性,格里格在尾奏的部分完全重复引子材料,完满终止于a小调主和弦,与引子结束于属和弦形成前后呼应。力度由f至p再到pp形成渐弱,音乐重新回到深沉宁静的思念之中,刻画了女主人公索尔维格的绵绵思念之情。

二、色彩性和声手法

“19世纪是欧洲音乐艺术的丰收季节。”[1]色彩化是浪漫主义时期音乐重要的和声手法,作曲家们以此来表现华丽且充实的音响效果以及不同情感的描绘。格里格在《索尔维格之歌》当中也运用到了这一手法。

(一)半音化的声部进行

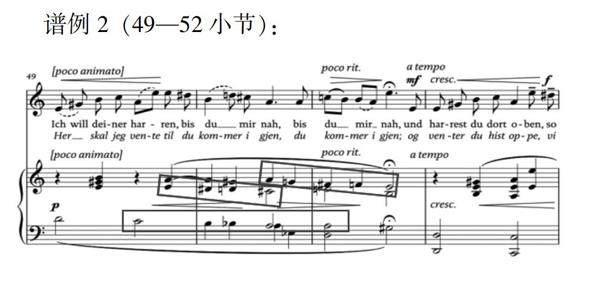

谱例2是主歌再现的第三乐句,歌词内容是“我要永远忠诚地等着你,我等待你回来”(第49—51小节歌词),通过Ⅴ2—Ⅰ6—Ⅴ7/Ⅴ—b3Ⅶ6—b5Ⅴ7/Ⅳ—Ⅴ/Ⅶ—Ⅳ—Ⅴ6的和聲序进,内声部形成了有五度音、增四度音、四度音、大三度音,小七度音、大六度音、小六度音、五度音的半音下行,这是浪漫主义时期最经常使用到的色彩化声部进行。通过副属和弦和变和弦中的不协和音,给音乐增添和声色彩,同时与歌词“我等待你回来”相对应,表现出女主人公索尔维格内心的折磨,等待是如此漫长,歌词唱着永远忠诚等待,和声却用极不稳定的半音化下行进行,将主人公内心的纠结与折磨展现得淋漓尽致。

谱例2(49—52小节):

(二)增六度和弦的使用

“浪漫主义时期,增六和弦成为半音化和声当中的重要变和弦。”[2]增六度是增六和弦的一个重要标志,它在本作品当中主要是在半音化发展中发挥了主要作用。谱例3中b3Ⅶ6和b5Ⅴ7/Ⅳ都为变和弦,即改变了正常和弦音程结构的和弦。其中bb与#g1构成增六度,be与#c1构成增六度,它们作为半音经过性音出现,在半音化线条中起连接的作用,和弦的不协和音增加了游移性与调性模糊感,与歌词“你一定能回来,你一定能回来”作对比,表现出索尔维格的内心对于培尔·金特是否会回来其实也是不确定的。“一定”二字与和声中增六度和弦相对应,由于它们本身的意义完全相反:“一定”是表示坚决或确定的情绪,而增六和弦的不协和性则是不稳定或不确定的情绪,二者形成了强烈反差,有“音画逆行”的效果,增加音乐的表现力与戏剧性。

谱例3(16—19小节):

三、民族化和声手法

在19世纪30年代的浪漫主义时期,由于北欧、东欧等国在文化和艺术上民族意识的觉醒,相继出现一些强调本民族或本国音乐特征的作曲家,他们的题材来自民族的历史、传说或者文学作品,再将西欧主流的作曲技法和形式结构同本民族的音乐文化相融合,产生了民族风格的音乐,这也是“民族乐派”的诞生。格里格作为挪威作曲家,他的音乐创作既借鉴浪漫主义因素,同时又突出挪威本民族的音乐特点。

(一)弗利几亚调式

“自然调式的兴起代表着民族意识的觉醒。”[3]作品开头便使用弗利几亚调式(见谱例1),绵长的旋律在自然调式上进行,奠定了民族化风格的基调,与接下来主副歌要诉说的故事为挪威民族民间传说相呼应,作品的民族化氛围更为浓厚。与此同时,将弗利几亚调式作为引子,就像是人们在讲述故事的开头时,会说“在很久很久以前……”一般,将听众带入音乐的故事当中去。结尾部分同样用弗利几亚调式,仿佛给人无限遐想:索尔维格能等到她昔日的恋人培尔·金特吗?他们重逢又将会如何呢?思绪又回到开头,索尔维格依旧会日复一日年复一年地等待着培尔·金特,怀揣着圣洁的爱期待他的归来,用音乐来表达文学,十分巧妙。

(二)大小调交替使用

转调是挪威民族民间歌曲的一大特点,在这首作品中,大小调交替就是格里格用来体现民族化的和声手法之一。

1.平行大小调交替

第9至第17小节,a乐句为a小调,a1乐句为C大调,两乐句互为平行大小调关系,在音乐情绪上由小调的阴郁低沉转为大调明亮的色彩,对应歌词“冬天早过去,春天不再回来”以及“夏天也将消逝,一年年地等待”。这种刻意的调性色彩对比,刻画出主人公索尔维格心境的不确定与不稳定。冬去春来的等待没有尽头,却又在等待中有些许期盼,期盼着培尔·金特的归来。

2.同主音大小调交替

“在大调中借用同主音自然小调的各级和弦,或在小调中借用同主音自然大调的各级和弦,称为同主音大小调交替和声。”[4]主歌部分整体以a小调为主,副歌部分则是A大调,两乐段互为同主音大小调关系。既增加作品内部结构的调性色彩变化,以推动音乐的发展,同时也丰富了主人公索尔维格这个人物形象的表现力。主歌部分索尔维格在小调的氛围中娓娓道来对培尔·金特的思念,始终深信他会回来,也坚定自己会忠诚地等待他回来,暗淡的小调色彩恰到好处地将索尔维格在漫长的岁月中苦苦等待培尔·金特的煎熬表现出来。副歌部分以衬词“啊”在大调中用花唱旋律贯穿整段,直观表现出索尔维格的心情从阴郁悲伤转变成欢快喜悦:她在期待培尔·金特回来,在憧憬与往日的恋人重逢之后的生活,一切都重归原来的美好。

大小调的交替使用让索尔维格这个人物形象变得丰满又立体,将她内心的不确定和变化用调性变化的形式表现出来,这也体现作曲家的深厚作曲功力。

(三)五度音程的使用

“北欧人民有五度齐唱的习俗”[5],而格里格的祖国挪威就属于北欧国家。因此该作品从第8小节开始(见谱例5),低声部多用平行五度的和声音程,具有民族风格特征。

谱例5(8—11小节):

在作品的B乐段还将两个五度叠置使用作为伴奏声部(见谱例6)。

谱例6(24—29小节):

小 结

格里格的音乐创作大多数植根于挪威民间音乐,我们总能从他的作品中体会到一些带有民族色彩的因素。与此同时,他又是浪漫主义时期的作曲家,在这个和声语音非常丰富的大环境中,他善于运用和声技法来表达细腻的内心世界和心理变化,创作特点别具一格,有很强烈的挪威民族浪漫主义色彩。

在《索尔维格之歌》中,他熟练增六和弦在半音化线条当中的运用,使音乐具有丰富表现力以及色彩化;还在乐曲的开头和结尾都使用民族调式——弗利几亚调式,使乐曲具有濃郁的民族民间音乐特征,这与作品选自民间传说相呼应,同时在音乐进行中使用平行大小调交替以及同主音大小调交替,让调性变化具有戏剧化,以此来表达人物形象的心理变化与情绪变化;还引用北欧人民的传统习俗——五度齐唱的元素,让《索尔维格之歌》既具有浪漫主义的情感表达,又有浓厚的挪威民族色彩。格里格的创作无疑给世界音乐注入了更多的新鲜血液。

参考文献:

[1] 缪天瑞.欧洲音乐的和声发展述要(上)[J].中国音乐学,2001(04):11.

[2] 桑桐.半音化的历史演进[M].上海:上海音乐出版社,2016:32.

[3] 吴式锴.和声艺术发展史[M].上海:上海音乐出版社,2004:371.

[4] 姚红卫.和声基础教程[M].上海:上海交通大学出版社,2022:125.

[5] 缪天瑞.欧洲音乐的和声发展述要(上)[J].中国音乐学,2001(04):2.

(责任编辑:刘露心)

[收稿日期] 2023-12-26

[作者简介] 王序源(2001— ),女,上海师范大学硕士研究生。(上海 200233)