肖邦e小调圆舞曲的音乐特征与演奏技巧分析

2024-06-03杨晨姜薇

杨晨 姜薇

[摘 要] 浪漫派钢琴家肖邦,是人类音乐史上不可或缺的音乐巨匠,肖邦将一生的精力都献给了钢琴。圆舞曲是肖邦钢琴作品创作中具有浪漫气质的一种音乐体裁,有着温柔抒情的特性,在其钢琴创作中占据重要地位。肖邦总共创作了大約二十首圆舞曲,有技巧高超、大气磅礴的类型如《降E大调华丽大圆舞曲op18》,也有性格细腻,温柔舒缓具有忧郁气质的抒情小诗如《a小调圆舞曲》。接下来笔者将以《e小调圆舞曲》为例,介绍其音乐特征以及演奏技巧分析,来领略肖邦圆舞曲的音乐内涵。

[关键词] 浪漫主义;肖邦;圆舞曲

[中图分类号] J614 [文献标识码] A [文章编号] 1007-2233(2024)05-0074-03

一、作品介绍

(一)作者简介

浪漫主义时期波兰著名钢琴演奏家、作曲家弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦(1810—1849)被称作浪漫主义的“钢琴诗人”,肖邦的所有音乐作品几乎都是为钢琴而创作,其钢琴作品代表了浪漫主义钢琴传统之精华。肖邦的钢琴作品创作相比于其他作曲家更加全面地体现了钢琴这一乐器的独特表现力和技术特征,其中富于独创性的旋律、和声、曲式与辉煌大气的钢琴技巧巧妙地融合在一起。其一生共创作了两首协奏曲、两首奏鸣曲、二十四首练习曲、四首谐谑曲、四首叙事曲、二十四首前奏曲、三首即兴曲、十九首夜曲、十四首圆舞曲、五十五首马祖卡、十首波洛涅兹舞曲等作品,把钢琴音乐发展到前所未有的高度。[1]主要代表作品有《降E大调夜曲》《降E大调华丽大圆舞曲》《革命练习曲》《g小调叙事曲》《第一谐谑曲》等。在艺术成就上,他的钢琴叙事曲和谐谑曲形式庞大、内容深刻,充分挖掘了钢琴的表现力,扩大了钢琴的表现范围。他的两部钢琴协奏曲和马祖卡舞曲等作品,气势磅礴,震撼人心,强烈的反映了波兰的民族精神,作品保持了波兰音乐的节奏型和调式特点,具有典型的民族性。他是将东欧音乐因素最早融入西欧作曲技法的作曲家之一,对后来民族乐派的形成起到了一定的作用。肖邦创作了最具浪漫主义气质的夜曲和圆舞曲,在夜曲中出神入化地表达了特有的内涵,展现了肖邦式的悠长、典雅和精致,赋予了圆舞曲温柔抒情的性质,超越了原有伴舞的实用性,使之艺术化、高雅化。他的钢琴音乐摆脱了交响乐和歌曲体裁的写法,旋律气息宽广,和声不拘泥于传统原则,注重色彩效果,调性明暗对比鲜明,结构自由多变,突出节奏个性,既用具有民族特征的节奏,又用自由节奏作曲法的松紧处理。肖邦一生的创作,体现了一位作曲家在吸收欧洲古典音乐精华的同时突破传统,勇于创新的历程,他赋予了前奏曲、练习曲、夜曲等一系列音乐体裁以新的思想情感内涵,并深入挖掘和提高了这些音乐体裁的艺术表现力。[2]织体细致、旋律独具魅力、和声语言色彩丰富,具有典型的诗意、柔情的浪漫性质,又极具民间特色,对后世西方音乐的发展产生了深远的影响。

(二)创作历程

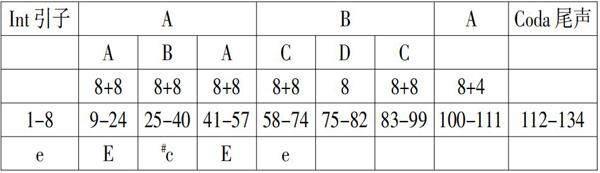

19世纪到20世纪初在欧洲音乐史上被称作浪漫主义时期,在这一阶段涌现了一大批优秀的音乐家,例如匈牙利钢琴家李斯特,奥地利作曲家舒伯特,以及波兰作曲家肖邦等。《e小调圆舞曲》(遗作)是肖邦于1829年创作的圆舞曲,这首作品在肖邦去世后19年才出版,是肖邦圆舞曲中第一首没有编号的作品。这首圆舞曲作品可以被视为“华丽”类型圆舞曲的先驱,作品的尾声部分极其华丽。[3]从结构上来看乐曲采用了复三部曲式,以八小节为一个奏序的旋律十分优美,整首圆舞曲欢快热烈并充满激情,体现了年轻时期肖邦非凡的创作天赋。

(三)曲式分析

这首作品的整体结构为复三部曲式,由引子、呈示部、中部、再现部与尾声组成,主调为e小调,其结构图示如下:

引子(第1—8小节)

高声部为连续八分音符的分解和弦进行,呈“波浪”外形,低声部为柱式和弦琶音进行。在和声上,第1—2小节为e小调的属和弦进行,3—8小节为主和弦持续,属到主的进行,在引子部分起到明确调性中心的作用。

呈示部(第9—57小节)

内部结构为带对比中段的单三部曲式,由呈示段、对比段与再现段组成,调性保持在e小调上进行。

呈示段(9—24)

这是一个等长方正型的变化重复二句式所构成的单乐段结构,分为上下两句。上句9—16小节为主题乐句,为“4+4”的周期性句法,以属音同音反复开始,在乐句第2—3小节以八分音符为主的上行分解和弦进行,乐句的第5—7小节以逆分型节奏的下行级进二音组,形成连续下行三次进行,在最后以下行分解和弦进行结束乐句。下句17—24小节为上句的变化重复,在24小节旋律由下行分解和弦变为单音进行,以e小调主和弦收拢结束呈示段。

对比段(25—40小节)

为等长方正型的展开性二句式构成,上句25—32小节为“2+2+2+2”周期性句法,以一小节的分解和弦进行加一小节的二分音符到四分音符的级进下行,连续下行模进对材料进行展开没在32小节以主和弦结束。下句33—40小节保持上句的结构与和弦,以两小节为单位的分解和弦进行,旋律外形呈“拱形”,其音高采用上句的每两小节的起始音与结束音,在40小节以主和弦收拢结束对比段。

再现段(41—57小节)

以弱起的下行半音进行引入后,保持呈示段的材料与结构,为原样再现。

中部(第58—99小节)

内部结构为单三部曲式,由呈示段、对比段与再现段组成。

呈示段(58—74小节)

调性转到了主调的同名大调E大调上,乐段由两个等长方正型的变化重复二句式组成,分为上下两句。上句58—65小节为中部的主题句,为“4+4”周期性句法,前两小节以二分附点音符的长音进行,乐句的第3小节以连续的八分音符级进上行后,第4小节的顺分型材料进行带有呈示部中对比段的材料特点,乐句的后4小节保持相同材料进行,在65小节以E大调主和弦结束。下句66—74小节保持上句材料继续,在74小节以主和弦收拢结束呈示段。

对比段(75—82小节)

为不分乐句的乐段结构,调性转到E大调的关系调#c小调上进行,调性色彩变化与呈示段形成对比关系。高声部以柱式和弦进行,低声部以八分音符组成的上行分解和弦进行,在82小节以#c小調的属和弦结束对比段。

再现段(83—99小节)

保持呈示段的材料进行,调性回到E大调上,上句为原样再现,下句低声部伴奏织体变为连续的分解和弦进行。

再现部(第100—111小节)

调性回到主调e小调上,仅再现呈示段,为缩减再现。呈示段上句原样再现,下句仅再现4小节。

尾声(第112—134小节)

高声部以连续的八分音符半分解和弦进行,低声部以四分音符的八度音程到二分音符的柱式和弦进行,低音线条半音化,在131—134小节以连续两次的e小调属-主的进行收拢结束全曲。

二、演奏分析

(一)旋律

肖邦的作品能直达人的心灵深处,需要演奏者用心灵来演奏。对于圆舞曲的演奏,整体要求连贯如歌,柔和,触键细腻以及装饰手法和自由速度。整首乐曲自开始部分以三度的琶音向上快速进行,使用这种阶梯式的连续跑动的旋律把听众引入音乐,整个八小节的引子部分给人一种紧张激烈的感觉。引子过后乐曲在左手低音部分使用了装饰性的下行跳音、这种三拍子的装饰性跳音是肖邦钢琴作品中具有民族性的显现,还使用了五度上行的多音区跨越,使其高音与低音形成音色对比、避免了常规圆舞曲节奏单一的特点,使其更加具有个人特色。这部分的左手演奏要注意使用落与提的演奏技巧,通过对手腕的控制来进行每个小节之间的呼吸。装饰性旋律在本首作品中运用得尤为突出,在B段部分肖邦使用了极其柔和美丽的旋律以及一些装饰音,使音乐具有一种独特的魅力,也体现了肖邦早期音乐创作的开朗与自由。突现的七和弦以及低音部分的上行级进跑动,给人一种轰隆隆的震撼感与前面温柔细腻的旋律进行对比,形成一种戏剧性。经过双音和弦的层层推进情绪不断攀升,以扣人心弦的和弦强奏结束。在本首作品中肖邦对于属和弦进行了创新运用,乐曲的起始部分连续运用了两个属七和弦的转位到主和弦的连接,给人一种焕然一新的听觉冲击,同时代的作曲家对此感到迷惑不解的同时又不得不佩服肖邦大胆的音乐创新。在调式调性上肖邦运用的转调的手法十分简洁巧妙,毫无违和之感。在B主题处使用了半音模进的手法非常自然的离调到了d小调后又回到e小调。肖邦在本首圆舞曲中还使用了同主音大小调的变换,例如欢快灵动的A主题为e小调,后经相同音转换到柔美细腻的B主题在极不稳定的E大调上结尾,模进的上行和弦如同可以把旋律遮盖,最后又回到了主调上结束。

(二)节奏

Rubato(自由速度)是肖邦创作的一种自由节奏,“Rubato”是一种处理速度的手法,译为变化的速度,通常记为“tempo rubato”在演奏时要对节奏进行伸缩性处理,是指弹奏一些音乐片段时整体保持所指示的基本速度,后对单拍中拍速稍有不同变化。如果一些音符的时值延长,那么另一部分的时值相对应的要缩短。这种伸缩处理不等于随心所欲的处理,而是必须建立在整体速度不变的框架内去改变内部的变化。这种通过速度的变化可以增强乐曲的自然流动性但又不失个性,使音乐具有一定的自由。肖邦在这首圆舞曲中对于节奏与速度的要求是旋律线的自由流动以及与低声部伴奏部分完美地结合。在乐曲起始部分的弹奏需要各个小节之间灵活地弹性处理,要表现出更为自由的个性。

(三)装饰音

肖邦对于钢琴作品细节的把控是极其严苛的,演奏肖邦钢琴作品需要对曲目中的细节完美处理。在旋律细节的处理,包含和声的转变、转调细节的把握,这些因素给予了肖邦钢琴作品更多的诗情画意以及在情感上的升华,这也是肖邦钢琴作品中常常运用装饰音所带来的一种音乐效果。与古典主义时期钢琴作品中的装饰音相比较,肖邦创作的音乐作品所使用的装饰音要更为华丽与灵性。肖邦的音乐作品中加入了装饰音之后还可以保持主旋律优美动听的状态,装饰音的使用加深了作品主旋律的深度,加入装饰音的旋律仿佛是在宁静中获得一分灵动,让演奏者感受到不停歇的一些动感体验。肖邦的音乐创作参考了古典主义时期的乐谱而加以创新,他不是模仿古典主义时期对于装饰音的运用,仅仅使用在节拍之上。肖邦对于装饰音的使用可以达到一种画龙点睛效果,虽然肖邦钢琴作品中使用的装饰音极其华丽,但是所表达的都是较为简单、欢快的节奏,通过对于音色明暗的对比来表现钢琴演奏中的微妙变化。

(四)触键

肖邦所追求的音乐是没有敲击刺耳的声音,温婉如歌、流淌在心间带着丝丝忧伤的音乐语言。对于作品演奏的完美程度无法离开其轻盈性,指尖柔和的触键,手指在琴键上轻巧灵活的位移。具有歌唱性的旋律吸收了当时意大利歌剧柔和优美的演唱方式,通过乐句之间的呼吸,音色变换与对比,声响的多变。这就要求演奏者更加注意声音的层次,要把主要旋律表现出来,同时控制住伴奏部分的声响。演奏时也要注重连音演奏法的使用,特别是优美如歌唱般的旋律线条。

(五)力度

肖邦对于钢琴演奏力度变化的控制是非常看重的,他不能接受生硬没有生气的声音。肖邦的演奏风格独具个人特点,对于piano的处理是弱而不虚,对于forte的处理是强而不硬,他经常喜欢使用力度由弱向渐强、由强到渐弱来体现情绪上的变化。肖邦所使用的力度属于包含了从fff-ppp不同程度细微差别力度的变化,他常常运用渐强(cresc)和渐弱(dim)这两种力度术语来表达音乐的起伏以及将音乐推向高潮或最终消失的力度变化。在演奏时我们要区别于其他演奏家的力度风格,如炫技派的李斯特或者是古典主义时期的贝多芬,对于肖邦作品的处理我们要稍弱一些,这是肖邦掌握独特音响效果的秘诀。肖邦对于手指控制的训练有着更多的创新,推动了钢琴技巧的发展,发挥了不同手指的作用,在使用一种指法的同时,兼顾技术的方便又照顾到了音乐性的完美效果,注重手指的张性与灵活的训练,研究怎样增强手指扩展的能力与控制力的方法,打破了某些钢琴学派对于1指与5指不能独立使用黑键的戒律,他通过对于3、4、5指的训练经常使用1、5指接触黑键从而获得流畅连贯的演奏效果。

(六)踏板

不同的演奏家对于音乐作品中速度的把控和踏板的运用都是各不相同的,其产生的声音色彩也各不相同。浪漫主义时期的音乐不再执着于古典主义时期的理性,而是更加注重个人情感的抒发。社会上存在的各种现象都会通过个人的主观感受表现出来,个人心理的刻画,自传性以及抒情性是浪漫派尤其是肖邦音乐的重要特征,其音乐中充满了无限的幻想与美感。当然随着钢琴乐器本身的优化和改进,浪漫主义时期钢琴音域的拓宽以及踏板的产生都对当时的音乐产生重要影响。踏板则是抒发音乐情感,传递音乐内容的最好方式之一。钢琴大师鲁宾斯坦曾说过一句话:“踏板是钢琴的灵魂。”踏板不光为音乐的主题旋律增加了抒情感,还强调了和声、织体、旋律之间相互的关系,使其表达的音乐形象更具有画面感,因此踏板的运用是至关重要的,恰当准确地运用踏板可以使音乐更加具有光彩与生气,还对音乐内涵的传达十分关键。在对踏板的使用上,肖邦可以称作是一个先驱者,在钢琴作品《e小调圆舞曲》中虽然谱面上没有明确的标记踏板符号,但我们可以根据其三拍子的特性去适当增加一些音后踏板,踏板的使用可以增加其音樂意境,使旋律线条更加清晰流畅,音色更加温柔细腻,不会感受到音乐的生硬与干涩。在情感方面的表达也会更加真诚与炙热,在作品即将开始演奏时,我们的踏板要有意识地去控制提前踩下一半,踏板的深度要从引子的深入逐渐增加。这样渲染了一种抒情与优美,在表达方式上是一种由浅入深的方式,暗示着音乐的开始,更加具有一种代入感。

结 语

这首音乐作品是肖邦早期的音乐创作,其中许多创作特点向世人传达了其所独有的音乐风格,作品中的美是诗情与画意的结合,是艺术与情感的融合,风趣的旋律中还带着一丝丝谐谑,使听众们尤为喜爱。虽然这首音乐作品是肖邦去世后19年才公布的,但是一经公布就受到了大众的喜爱和认可,这样一首中小型的圆舞曲也体现了肖邦极佳的创作才能。

参考文献:

[1] 于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2001:237.

[2] 林洪亮.肖邦传[M].北京:中国社会科学出版社,2010:76.

[3] 于润洋.悲情肖邦[M].上海:上海音乐出版社,2008:174.

(责任编辑:庄 唯)

[收稿日期] 2023-12-28

[作者简介] 杨 晨(1999— ),男,山东科技大学艺术学院硕士研究生。(青岛 266590)

[通讯作者] 姜 薇(1980— ),女,山东科技大学艺术学院副教授、硕士生导师。(青岛 266590)