汉鼓吹铙歌十八曲组诗性质考辨

2024-06-01宋怡心

摘 要:汉鼓吹铙歌十八曲,或称汉铙歌、汉鼓吹铙歌、鼓吹曲辞、汉短箫铙歌,最早著录见于《宋书·乐志》。作为一组汉代乐府歌诗,汉鼓吹铙歌十八曲对于研究早期乐府、汉代歌诗乃至于“风雅颂”的传统,都有着重要意义。关于铙歌鼓吹曲的肇体、源流、题解、笺释,历代典籍着墨甚多。關于铙歌鼓吹十八曲的肇体、题解及组诗性质,历代学人聚讼纷纭。铙歌鼓吹曲中,有纪念凯旋的“恺乐”,哀叹战事的“军乐”,颂扬德泽的礼乐;有近于“街陌谣讴”的谣谚文字及接续风人之旨的讽刺诗篇;也有纯然声辞杂写不可索解之作。其组诗的性质往往给历代学人以杂糅不明的印象。通过还原汉鼓吹铙歌十八曲的文献情况,可以对其组诗性质作出比较明确的界说。

关键词:铙歌鼓吹曲;清代;题解;笺释

一、铙歌鼓吹曲的肇体

汉鼓吹铙歌十八曲,或称汉铙歌、汉鼓吹铙歌、鼓吹曲辞、汉短箫铙歌,究其本质。铙歌“其义深,骤难探其微;其词奥,遽难析其理”[1]铙歌序一A,其间涉及声辞混淆、名物变迁、史料漫漶的复杂文献情况,兼之时运交移、质文代变,更使稽古之士难以索解。十八曲谣讴、雅乐相羼杂的语言风格,及“雅郑错杂”的诗旨表达,也导致其组诗性质杂涉多方,存在争议。王先谦撰《汉铙歌释文笺正·序》:“登于崔豹之注,标于刘勰之篇,沿演于缪袭韦昭,而其辞备志于沈约。”[2]序一A赅括了铙歌的研究史。汉铙歌鼓吹十八曲在整理之初即存在考证不够精深的问题,六朝学人看重其体制及创作形式,将之发展为诗人自作新曲的模范。吴兢的《乐府古题要解》最早对现存汉铙歌十八曲中的七篇展开题解考证,择要说明其大意,但其题解往往望文生义,难称的论。郭茂倩的《乐府诗集》进一步作出阐释:“汉鼓吹铙歌十八曲,字多讹误。”这一论说,较之《宋志》更为完备。除了依然认为文字多讹误之外,又对其组成提出了补充说明。唐宋学人对铙歌性质的探求较少,往往更看重铙歌声律典范,借以推究古音。元人刘履在《选诗补注》中对《战城南》《君马黄》《临高台》三曲作题解,至于其余铙歌曲,则附言“字多讹误,义或不训”。刘履对三曲作解,积极地深入文意之中,对其体制、章句作解,打破了粗疏含混的研究范式,启迪了后世深究文意、考证组诗形成的研究思路。尔后,明初时人因铙歌鼓吹曲声辞相杂,往往对其具体表意不求甚解,仅在略有所感时于笔记中寥记一二。杨慎、胡应麟进一步推动了铙歌研究,七子派的拟作也共同影响了后世士人对铙歌的体认。

总体而言,自汉末以迄清初,铙歌研究历经千年,依然处于一种混沌蒙昧的状态,其组诗性质未有的论。及至清初,稽古之士对于笺正铙歌态度仍颇悲观,《汉诗总说》视《圣人制礼乐》篇为“绝不可解”之作,而铙歌则介于可解不可解之间,因而每令学者上下求索,苦思冥解:“汉诗有绝不可解者,如《圣人制礼乐》篇之类,惟铙歌在可解不可解之间,似不纯是声词杂写。偶思得近似者,附注于下,非敢云必是也。曹子建云:‘汉曲讹不可辨。在魏且然,况今日哉!”[3]汉代学者没有对铙歌鼓吹曲展开整理研究,对组诗性质辨析考证问题置诸高阁。六朝时人已“不求甚解”,时移世易,去古益远,典籍漫漶,更增加了考辨组诗性质的难度。李嶂《八代诗截玉集·汉魏杂言乐府诗序》一类中,收录了《上之回》《战城南》《巫山高》《君马黄》《有所思》《上邪》《临高台》七曲,认为此体:“阙讹最甚,取成其章者,录之字句,间尚有可疑,则不妨存而不论,正如商彝周鼎,虽有剥落,不害其为可宝耳。”[4]李嶂认为,组诗性质存疑及章句的阙讹并不影响铙歌鼓吹十八曲的价值,多闻阙疑,不必深究,可以单就其文学价值展开申说。至乾隆二十八年,张玉榖修《古诗赏析》,仍对铙歌感到繁难费解,不甚了了:“今十八曲中,可解者少,细寻其义,亦绝无如《古今注》所云‘建德杨威,风敌劝士者,不知何以谓之铙歌也。岂当时军中奏乐,只取声调谐协,而不计其辞耶?”[5]张玉榖对于铙歌身为“军中奏乐”的组诗性质产生了“不知所谓”的认知。一个选择“存而不论”,一个甚至将疑问抛向了读者,这大致代表了学人们对于铙歌鼓吹曲组诗性质的普遍认识。

事实上,汉鼓吹铙歌十八曲,或称汉铙歌、汉鼓吹铙歌、鼓吹曲辞、汉短箫铙歌,究其本质,所指涉的并不是同一个概念。在创制之初,“铙歌曲”“鼓吹曲”是不同类型的曲目。今见的铙歌鼓吹十八曲,内容繁杂,其中有歌咏盛世的雅乐,也有用于凯旋的军乐;同时,不乏“街陌谣讴”等接续风人之旨的讽刺诗篇,更有纯然声辞杂写不可索解之作——《石留》,其组诗的性质给历代学人以杂糅不明的印象。“十八曲”也存在指涉不明的问题,或称本为“二十二曲”,曲滢生撰《汉代乐府笺注四卷·序》指出:“汉有朱鹭等二十二曲,列于鼓吹,谓之铙歌。”[6]鼓吹曲辞二A其中晋鼓吹歌曲注中说明:“汉铙歌二十三,三当为一。”[6]晋鼓吹歌曲一A足见流传之初,由于部分篇目的归隶不同,还有二十三、二十一的说法。应劭《汉卤簿图》载《务成》《黄爵》《玄云》《远期》四曲,《晋书·乐志》载曹毗《四时祠祀》补充了《行钓竿》一曲,五曲已存目无辞,大致符合“二十二”“二十三”之数。应劭《汉卤簿图》:“《务成》《黄爵》《玄云》《远期》,皆骑吹曲,非鼓吹曲。”又进一步辨析了《远期》并不属于“骑吹曲”:“汉《远如期》曲辞有‘雅乐陈及‘增寿万年等语,马上奏乐之意,则《远期》又非骑吹曲也。”大抵说明了铙歌曲数目的争议问题,称“十八曲”应当是符合历史真相的。

至于组诗中哪些篇目仍然属于“铙歌”,哪些概念属于“鼓吹”,仍然分界不明。破除铙歌鼓吹曲的认知障碍,需要自其肇体断代切入。由于文籍散佚,文献不足,铙歌的肇体成为一个聚讼纷纭的问题,较早的说法称铙歌为“皇帝岐伯所作”,《乐府诗集》引蔡邕《礼乐志》:“汉乐四品,其四曰短箫铙歌,军乐也。黄帝岐伯所作以建威扬德,风敌劝士也。”[7]325后世学人对这种说法是普遍接受的,陆机《鼓吹赋》:“原鼓吹之所始,盖秉命于黄轩,斯乃铙歌之作俑,汉乐之元胎也。”这种诗歌范式应当是在较早的历史时期开创的,历春秋战国以降,被汉人所沿袭。汉代所作铙歌曲也随着时移世易,兼之国家离乱而渐渐散失,《东观汉记·乐志》比较详细地说明了这一经过:“国家离乱,大厦未安,黄门旧有鼓吹,今宜罢去。”[8]161大致可以推测出铙歌曲的流传情况。

今见的铙歌鼓吹十八曲创作于汉代,其中部分曲目的创作年代基本已经达成了共识。铙歌鼓吹十八曲不是一人一时所作,在学人间得到了普遍体认。魏源认为:“其采入乐府,合为铙歌,则实始于武帝而成于宣帝之时。盖乐府之制,后可扰前,前不可扰后。”[9]351对于具体篇目,也考证出了创作年代。王先谦认為,刘勰《文心雕龙》载汉武崇礼,始立乐府,继而“总赵代之音,撮齐楚之气”,创制了一批乐曲。颜师古注《汉书》时没有考证铙歌的具体创作年代这一问题,随之承讹袭谬,因而后人多认为汉铙歌鼓吹十八曲都是武帝时期创作而成的;事实上,汉高祖因喜爱巴俞歌舞,令乐人习学之,从这一时期开始,乐府已有巴俞鼓员之乐舞。孝惠二年时,夏侯宽已任乐府令,足见乐府创制并非自武帝才开始。《汉铙歌释文笺正·例略》考察总结:“读《思悲翁》《战城南》《巫山高》三篇,知铙歌肇于高祖之时;读《远如期》一篇,知铙歌衍于宣帝之世,推原终始,皆在西都,盖采诗协律,武、宣代盛,前有作者,悉在輶轩,踵事所增,以时存录。”[2]例略一B汉铙歌鼓吹十八曲经历了比较漫长的成篇过程,最早的一批是《思悲翁》《战城南》《巫山高》等曲,反映了汉代初定时期的战争情况;而《远如期》则是武帝、宣帝时期乐府诗教进一步播衍的体现。随着輶轩之臣四处采辑存录,铙歌鼓吹曲也进一步踵事增华。

十八曲中含六国曲目也是一个比较盛行的观点。持这种观点的学人中,比较典型的是庄述祖。庄述祖认为,《巫山高》创作于楚顷襄王约齐韩伐秦时期,属于楚曲。庄述祖将其诗旨作了统一赅括,认为:“《巫山高》,闵周也。楚顷襄王约齐韩伐秦,而欲图周国人,疾其不能自强而弃其主。且闵周之将亡故,作是诗。此楚歌诗,汉武时乐府采之。”[10]十五A认为此曲吟咏的是楚顷襄王伐秦时事,被汉武帝乐府采入。并从巫山的地理方位和具体的历史史实解读了此曲的谋篇,因为巫山地处西南,是秦楚之间的分野,因而诗名“巫山高”,楚怀王兵败国削,客死异国,楚顷襄王又合秦伐齐,这也是宋玉《高唐神女赋》所讽的历史事件。巫山处于秦界,有着特殊的地理意义。《巫山高》中“淮水深难以逝”之句,其意在于淮水是楚东侵的出发地,楚顷襄王只知与秦东侵,却不懂得守御抗秦之道,不免令人哀悯。庄述祖进一步指出“害梁不为”之句的意义在于:“‘害当作‘周,谓二周也。《诗》曰:‘谁将西归,怀之好音。西归无所,东归又不能。徒临水远望,闵之也。”[10]十五A一般认为,此处“害”通“曷”,作“何”解。但庄述祖却认为“害”是“周”形近而讹,是闵怀周朝之意。此外,庄述祖进一步指出,《临高台》写的是楚黄歇李园之事:“国人作此诗。徐爰《射雉赋》注:‘轩,起望也。高台临下,有临渊之惧焉。兰,香草也。不必兰而目以兰可乎。《左传》服虔注云:‘大夫称主黄鹄,喻李园高飞有异志也。”[10]序十八A这些说法缺乏依据,清代学者也多批评之声,甚至与庄述祖渊源颇深的魏源也不认同其说。《诗比兴笺》称:“此(《临高台》)游宴颂美之词也。江草香兰,非西京事,疑武帝南巡浮江时所作。至庄氏穿凿战国黄歇事,不足辩也。”[9]357由于庄述祖及常州学派比较特殊的学术倾向,这种释读方法也渐染了过多的目的性,基本脱离了学术考证的范畴。铙歌鼓吹十八曲成于汉以前的说法大多不足为信。

以六朝歌词学来解读“楚音”问题也为探赜汉铙歌鼓吹十八曲肇体提供了一个良好思路:“铙歌本袭楚音。”陈祚明通过引入“楚声”“楚音”概念,带来了一个新的思路。但铙歌的“楚音”是就其语言风格所言,与六国、楚地并无关系。这一论断直接的源头是铙歌中的“艳”,又称“羡语”,即“兮”“些”等复沓文字。沈约在《宋书·乐志》中就指出,汉鼓吹铙歌十八曲辞艳相杂的问题,释智匠《古今乐录》也采取了这种说法,认为铙歌十八曲中,辑录乐声的“乐工标记语”与曲辞本身的辞(诗文)、艳(增羡之字)相混杂。《汉铙歌释文笺正·例略》指出:“辞者,文言也,言成文而为诗。慧地云:‘乐辞曰诗是也,艳者,辞中哀急婉变之音。又慧地所谓‘宫商大和,翻回取均者也。晚近歌曲必增羡字以成声,溯自‘兮、‘些之音,盛于骚客,衔厥声余,遂成文体,实当时之羡字也。”[2]例略三A王先谦比较明确地指出了铙歌鼓吹曲中含“楚音”的原因。这种增羡成声的传统起源于《楚辞》,对楚音的接受在汉乐府中是比较普遍的,《垓下歌》《大风歌》中都有“楚音”的痕迹。诗文风格的流布,并不能作为推究创作年代的线索。同时,其中声辞重言反覆,巧于复冘,从而丰富了曲目的艺术表现张力,“文得之以助气,声激之而含哀”,这代表了铙歌鼓吹曲与楚辞的艺术传承关系。借“楚音”来推测铙歌鼓吹曲中含六国曲目的说法,基本不必采信。当然,这种楚音的影响也可以解释《上邪》《有所思》等曲目以香草美人比喻君臣关系的写法。陈本礼认为:“铙歌本袭楚音,当亦人臣思君之旨,而情思缠绵悱恻,为决绝之言,怨而怒矣。”[1]铙歌序四B也指出了铙歌在谋篇结构和诗旨上都与楚骚相接近。谭仪对于这种写法也作了一个统一的评述,认为庄述祖纯以男女之情作解显得鄙陋,而《诗比兴笺》完全以政治诗篇作解则不免有穿凿附会之嫌:“张衡为《四愁诗》,效屈原以美人为君子,以珍宝为仁义,以水深雪雰为小人,忌以道卫为报诒于时君,而惧谗邪不能自通,此诗之旨大略相同。庄氏男女之辞既陋,陈修撰藩臣之音亦凿。”[11]“男女之辞”“藩臣之音”事实上都指向了铙歌与楚音的不解之缘,铙歌和楚音的承袭关系在其抒情特征和语辞运用上都有明显体现。汉代诗赋中楚音的影响俯拾即是,对于铙歌的肇体和断代并不会造成疑义。今存十八曲成于汉代,铙歌鼓吹之体肇始于黄轩,是一个比较恰切的认识。

二、“黄门鼓吹”与“短箫铙歌”

对于铙歌鼓吹曲的基本性质,比较传统的认识是其中的“短萧铙歌”属于“军乐”,这也与其演奏方式有关。军乐、恺乐、恺歌在《周礼·大司乐》《大司马》有明确说明。《大司乐》:“王师大献,则令奏恺乐。”[12]1173这也与《大司马》的记载相参证:“若师有功,则左执律,右秉钺,以先恺乐献于社。”[12]2282证实恺乐是用于称颂王师凯旋的。今见的汉代典籍中,对于铙歌鼓吹曲“短萧铙歌”的认识也是明确指向了“恺乐”。《东观汉记·乐志》:“其短箫铙歌,军乐也,其传曰黄帝岐伯所作,以建威扬德,风劝士也。”[8]159魏晋时人也沿袭了这种说法,崔豹《古今注》:“短萧铙歌,军乐也。”[13]对于“铙歌”同于“短萧铙歌”,是用于王师献功的军乐、兵乐,基本得到了历代学人的普遍接受。

铙的记述也可以作为这一看法的佐证。段玉裁《说文解字注》:“小钲也。钲铙一物,而铙较小。浑言不别,析言则有辨也。周礼言铙不言钲,诗言钲不言铙,不得以大小别之。”[14]指明了“铙”“钲”基本是同样的乐器。应劭曰:“将帅乃有钲鼓,今茂官轻兵少又但往谕晓之耳。所以假钲鼓者,欲重其威也。钲者,铙也。似铃,柄中上下通。”[15]《周礼》:“鼓人以金铙止鼓。”[12]898郑注:“铙如铃,无舌,有秉执而鸣之以止击鼓。”[12]899基本可以确认,铙是一种形制如铃,将帅用于终止战鼓演奏的乐器,即《玉篇》所谓“钲以静之,鼓以动之”,短萧铙歌指军乐确凿无疑。后世对铙歌鼓吹曲的改制也可以成为这一看法的佐证——《晋书·乐志》载曹毗《四时祠祀》:“于鼓吹多序战阵之事,及魏受命,改其十二曲,使缪袭为词,述以功德代汉。……改《艾如张》为《获吕布》,言曹公东围临淮,擒吕布也;改《上之回》为《克官渡》,言曹公与袁绍战,破之于官渡也;……改《战城南》为《定武功》,言曹公初破邺,武功之定始乎此也。”[16]701这一类是铺叙战事的军乐,承袭了铙歌述军中事的传统。在艺术风格上,铙歌也十分重视军乐的表现形式,大部分铙歌都“掞张之辞少而艰苦之言多”,缕述创业的艰难,使后之览者更加深刻地体会“缔造之不易”,从而更加思虑慎重,夙兴夜寐,巩固丕基。在艺术手法上,汉鼓吹铙歌十八曲并不像后世魏晋所制作之铙歌,侈陈功烈,颂扬武德,而是深具对战事的哀悯。这一方面是源于其古拙高妙的艺术情操,另一方面也是由于成诗过程不同,魏晋铙歌都是文臣奉命依制而作,追扬前烈,铺陈功绩;汉铙歌鼓吹曲中的军乐则都是当时在军中所作,即事而发,进而播为凯歌,后来被乐府所收录,王先谦题解《思悲翁》评价称:“其意深,其词质,非若后世但铺张职绩以为夸耀,汉诗所以犹为近古也。”[2]二B《思悲翁》《战城南》《巫山高》《有所思》四曲是军乐的代表曲目,鲜明地呈现了铙歌曲作为军乐的表现风格。

如前所述,原“鼓吹”与“铙歌”,各有其指涉。铙歌鼓吹曲中,“短萧铙歌”属于“军乐”,“黄门鼓吹”则为宴乐、礼乐,此处的鼓吹与《诗经》“鼓瑟吹笙”“吹笙鼓簧”相类似,往往由皇帝近侍所演奏。《东观汉记·乐志》:“汉乐四品,……三曰黄门鼓吹,天子所以宴乐群臣,《诗》所谓‘坎坎鼓我,蹲蹲舞我者也。”[8]159“鼓吹”是《诗经》以来的礼乐传统,由天子近侍演奏,用于宴乐群臣。刘瓛《定军礼》云:“鼓吹未知其始也。汉班壹雄朔野而有之矣。鸣笳以和,箫声非八音也。骚人曰‘鸣箎吹竽是也。”“鸣箎吹竽”进一步佐证了鼓吹曲应当是由箫箎之类的竹管乐器所演奏。《宋·志》曰:“雍门周说孟尝君鼓吹于不测之渊,说者云鼓自一物,吹自竽籁之风,非箫鼓合奏,别为一乐之名也。然则短箫铙歌此时未名,鼓下吹矣。”[17]这些典籍非常明确地将鼓吹曲的演奏方式指向了竹管类乐器,并且指明其非箫鼓合奏。虽然并没有具体对十八曲中各曲的归隶作出说明,但总体来看,对“铙歌”和“鼓吹”是有十分明确的区分意识的。魏晋时人的依制仿作,进一步证实了这一属性。《晋书·乐志》载曹毗《四时祠祀》:“改《有所思》为《应帝期》,言文帝以圣德受命,应运期也;改《芳树》为《邕熙》,言魏氏临其国,君臣邕穆,庶绩咸熙也;改《上邪》为《太和》言明帝继体承统,太和改元,德泽流布也。……是时吴亦使韦昭制十二曲,名以述功德受命,改《朱鹭》为《炎精缺》,言汉室衰,孙坚奋迅猛志,念在匡救王迹,始平此也。”[16]701这一类则是颂扬德泽的礼乐。十二曲中有九首是纪念凯旋、哀叹战事的军乐,三首为颂圣的礼乐,大致与十八曲的构成接近。

需要注意的是,此“鼓”非彼“鼓”。《乐府诗集》:“此则列于殿庭者名鼓吹,今之从行鼓吹为骑吹。”[7]325《诗经·小雅·采芑》所云“钲人伐鼓”中的“鼓”指的是战鼓,因为时常并举,因而往往与“黄门鼓吹”所谓“吹笙鼓簧”的原意相混淆。虽然在后世“鼓吹曲”统一指称了“黄门鼓吹”与“短萧铙歌”,《乐府诗集》引崔豹《古今注》曰:“汉乐有黄门鼓吹,天子所以宴乐群臣也。短箫铙歌鼓吹之一章,尔亦以赐有功诸侯。然则黄门鼓吹、短箫铙歌与横吹曲得通名‘鼓吹,但所用异尔。”[7]326必须区分的是,今见十八曲中并有宴乐与军乐,不应混为一谈。

三、汉铙歌鼓吹十八曲何以“风雅无别”

今见的铙歌鼓吹曲中有些曲目出现了明确的民歌性质,既不属于战阵“短萧铙歌”,也不属于宴乐“鼓吹”,甚至引发了很多争议。魏源认为,十八曲中,仅有四首是铙歌正曲,分别是《圣人出》《上陵》《上之回》《远如期》:“余十三曲,则杂有淮南齐楚之谣,讽刺之什,非尽作于朝廷,亦非铙歌扬德建武、以劝士讽敌之本旨。”[9]354这基本是由于同名异曲的民歌被《宋志》混入铙歌鼓吹曲而造成的。《宋志》虽然没有直接指出十八曲中混入了同名诗,但也指出了“曲名时同,文字永异”的普遍现象,“十八曲”中部分曲目的归隶问题也是由此产生的。陈本礼指出《将进酒》不属于铙歌:“此孝武帝南巡望祀大舜乐章,不当列入铙歌。”[1]铙歌序十B这是由于陈本礼以“军乐”为标准,按图索骥,将礼乐、宴乐排除出“铙歌鼓吹曲”,可谓执因索果。陈本礼认为,以这一性质准绳现存十八曲,其中应有大量杂曲混入:“按今所传铙歌十八曲不尽军中乐,其诗有讽,有颂,有祭祀乐章,其名不见于《史记》,亦不见于《汉书》,惟《宋书乐志》有之,似漢杂曲,历魏晋传讹,《宋书》搜罗遗佚,遂统名之曰‘铙歌耳。”[1]铙歌序十一A普遍来看,历代学人对于《将进酒》一曲属于铙歌鼓吹曲,还是基本认可的,王先谦:“铙歌之有《艾而张》曲,夫人知之。而《艾而张》之命题,总因田猎,故知巡狩诗之得列于铙歌也。由是而推,《上之回》《将进酒》《临高台》《远如期》之为铙歌甚明也,刺帝之诗不登乐府,则是篇(《艾而张》)之不得为铙歌,又甚明也。”[2]十四A指出了今见《艾而张》等同名讽刺诗不应当属于铙歌鼓吹曲,而原题《艾而张》属于巡狩诗,与《上之回》《将进酒》《临高台》《远如期》相同,因此属于铙歌鼓吹曲。

通过对《朱鹭》《翁离》《君马黄》《雉子班》《圣人出》《远如期》《艾而章》等曲加以详细考辨,可以剥离层累的认识误区,还原铙歌鼓吹曲创作之初的情况。事实上,民歌羼杂进十八曲中有许多复杂原因,以上七曲本不属于原铙歌鼓吹曲的序列,产生混淆的原因大概有“混淆组诗”,“同名异曲”两类。

(一)旧曲易新词。现存《朱鹭》《艾而张》与铙歌旧曲名同而实异,导致了同题异曲的《朱鹭》《艾而张》鸠占鹊巢。《汉铙歌释文笺正·例略》总结:“刺上之作,不得献焉,则又散之民间,传之易代,同题异曲,于是乎出。”[2]例略三A因为其诗出于讽刺,不得进献于乐府,因而散落在民间,时移世易,民歌中产生了大量与乐府同题之作。在辑录汉铙歌鼓吹十八曲的过程中,又因“佚缺互乱,收绍多门”,往往造成文本情况复杂。学人们不可避免地发生了“执后补前,因甲替乙”的疏漏,从而导致“声音训诂渺矣莫详,使一代文章闇若”。对这一流传过程作出详细考察,可以还原今存十八曲中不同性质曲目的归隶。

《朱鹭》旧曲是为朱鹭之祥瑞所作,但今见《朱鹭》则是一首显而易见的讽刺诗:“朱鹭旧曲,汉初颂美福应之歌也。考《潜确类书》,汉有朱鹭之祥,故铙歌二十二曲中有朱鹭曲。《谭苑醍醐》:‘汉初有朱鹭之瑞,梁元帝放生池碑朱鹭晨飞尙,张罗于汉后,盖汉兴有此嘉应,如埤雅所载楚威王时赤色之鹭合沓来舞者。群臣献颂以名其曲,若武帝白麟赤雁之歌。其时不可考,诗亦亡矣,乐府存其篇目,后人因旧曲易新词,遂为历代拟古之祖。是篇武帝时作,與旧曲皆非铙歌也。”[2]六B宋文帝元嘉十八年八月庚午,在会稽山阴,商世宝获白鸠,这只白鸠眼足都是赤色。扬州刺史始兴王浚将之进献,太子率更令何承天上表,作《上白鸠颂》。《朱鹭》一曲的创作过程推测应为类似的情形。《朱鹭》绝不应是一首讽刺诗。

此外,缪袭所制魏鼓吹曲中《朱鹭》曲的句式、格律与今见曲辞基本无法对应,很难以同声调相唱,而《上之回》《上陵》《战城南》等曲则格律、长短相吻合,也可以作为一个例证。王先谦还从讽刺诗多不见容于武帝为由,展开了考证:“汉世文字忌讳綦严,武帝尤甚。见知有法腹诽有比天下重足侧目莫敢异言。是篇刺帝词意显然,岂得登于乐府曲题之作为?”[2]十五B从汉武帝的好尚也可以说明这一问题。

(二)不同组诗相混淆。由于传写错误,将吴楚汝南歌诗十四篇、甘泉寿宫歌诗十四篇等组诗中的作品混入铙歌鼓吹曲。王先恭认为,《君马黄》一曲是吴楚汝南歌诗十四篇之一:“此曲枚乘因吴王濞谋反作,非铙歌也。先恭以为《汉艺文志》吴楚汝南歌诗十四篇之一,良是。”[2]四十四B《圣人出》王先谦案语指出:“此曲系《汉书·艺文志》泰一杂甘泉寿宫歌诗十四篇之一,非铙歌也。”[2]六十二B因为同名异曲的问题,《宋·志》将汉代乐府混入今见十八曲中,比较典型的是《翁离》《雉子班》。王先谦在这个问题上着墨很多,基本考证出了原曲创作缘由的记载和今见曲辞的来历,“《翁离》此曲非铙歌也,其铙歌旧曲,命题之意不可考矣”[2]八B。《雉子班》:“此曲武帝时作,非铙歌也。”廓清了这个困扰历代学人已久的问题。

今见铙歌十八曲中,具体哪些篇目本非铙歌鼓吹旧曲,虽然还存在一定的争议①,但其中混入了部分同名乐府是十分明确的。由于这个问题在漫长的历史时期中,未能得到廓清,后世产生了很多误解。郑樵《通志》认为汉魏以来,雅颂无别,《艾如张》《雉子斑》之类的“野人之作”不宜合为鼓吹曲。“风者乡人之用,雅者朝廷之用”,这种风雅不分的做法是礼乐陵夷的表征。因为其世俗化的语言风格和国风般的抒情主体,铙歌的性质在较早的历史时期就产生了争议,遭致风雅无别的批评。朱嘉征《乐府广序》认为:“郑樵《通志》:‘铙歌二十二曲,风雅之遗,系之正声。徐师曾《文辨》:‘铙歌者,汉鼓吹部也,犹采民间风谣及臣民讽诵,尚见三百篇之遗。魏晋以后张大其功业,风人之义缺焉。”[18]想在铙歌军乐与鼓吹礼乐中找到“风人之义”,完全是由于将同名风谣视为铙歌旧曲了。清末民初著名学者黄节的观点甚至更激进:“铙歌皆边地都鄙之谣,有音制,崎岖淫僻,止可度之鼓、吹、笛、笳,为马上之曲,不可被之琴、瑟、金、石,为殿廷之乐也”[19],因为对铙歌十八曲中部分曲目“崎岖淫癖”的认识,黄节得出了“铙歌非雅”的认识,进而认为“汉雅亡”。事实上,铙歌十八曲中部分曲目(《上之回》《临高台》等)仍然具备十分鲜明的宴乐性质,文字也堪称庄重雅致,虽有部分民间歌诗,但视为“崎岖淫僻”,实在言过其实。黄节此论应当是由于没有注意到今存十八曲中混入了同名异曲民歌而发的。

因为上述诸多问题,在漫长的历史时期中,始终未得到澄清,因而导致铙歌鼓吹曲的篇目“十八”及其次第也产生了一定问题。发展到清代,不少学人作出为十八曲重新排序的尝试,在笺正中变更十八曲次第。王先谦指出:“十八曲原有次第,厘然不紊,……虽编次未必更有深意,称引古先理宜恪守,他本将各曲颠倒排类,殊乖体例。”[2]例略四A-四B魏源《诗比兴笺》调整了十八曲次序,这和魏源对铙歌十八曲的总体认识有关,《诗比兴笺》:

今考此曲中称述功德,且颇及巡狩福应者,惟《圣人出》《上之回》《上陵》《远如期》四曲,然甘露神爵之年号,单于来朝之事,则皆在孝宣时,于武帝无与。其非《汉书》所指明矣。余十三曲,类皆武帝时所采齐、楚、淮南之讴,风谣讽刺之词。其及战陈者,惟《战城南》一篇。涉巡狩宴饮者,惟《临高台》《将进酒》二篇,而亦无与于功德。此则杂采讴楚歌统备全曲。其用为军乐者,特以声耳。然魏之缪袭、吴之韦昭、晋之傅玄所拟铙歌以当此十八曲者,并祖述前四章,专以歌咏功德为主,则铙歌以此四章为本旨,而余特取旧乐附人又明矣。旧次参差,殆乐工所定,特以声相从,不取义相厕。且又声有增损,简有讹脱,不独《石留》一篇音辞合写,不可复分已也。至近日武进庄氏述祖,始以古音古训校其讹互,通其诘曲,多所是正。然于正曲散曲之条贯,孝宣、孝武之述作,亦未得其统纪:《巫山高》《临高台》二篇附会周事,以说汉诗;《圣人出》指高祖即位,于义尤舛;《君马黄》《艾如张》《上邪》等篇所诠亦浅。今并区其义类,审其次第,以备学僮讽诵云。[9]351-352

学人们对于铙歌“雅乐”的实质本身是比较清楚的。但以雅乐、军乐的标准去审视今见的十八曲,则会发现很多方枘圆凿之处。按照旧有的次序,那么当头便是《朱鹭》这样饱含讽刺的诗篇。魏源认识到了今见十八曲中多数曲目内容为讽刺诗,已经偏离了铙歌鼓吹曲雅乐的标准。因而为了符合铙歌鼓吹曲的组诗性质而做出了次序调整。但这种做法,非但无益于深入分析铙歌鼓吹曲相关的问题,反而对研究造成了混乱,并不值得沿用。魏源认为,铙歌十八曲中,《石留》字句难解,不能算作曲辞,其他十七曲中,只有四曲为宣帝时期的“铙歌正曲”,即《圣人出》《上之回》《上陵》《远如期》四曲;其余十三曲,则是羼杂了“淮南齐楚之谣,讽刺之什”,这些曲目并非作于朝廷,也不符合铙歌扬德建武、劝士讽敌的本旨。魏源认为诗“武帝时采收人乐府,特取其音节,充备散曲而已”[9]354。在非正曲的十三曲中,有七曲是疑似与武帝时事相关的,因而列于正曲四曲之后:“以上七章,惟《巫山高》似武帝以前诗,其余六篇皆似与武帝时事相关,故类聚之,次于宣帝正曲之后。”[9]358因此《诗比兴笺》先列《圣人出》《上陵》《上之回》《远如期》四曲,然后列出《巫山高》《战城南》《雉子班》《艾如张》《君马黄》《临高台》《将进酒》七曲,最后列出《朱鹭》《翁离》《思悲翁》《芳树》《上邪》《有所思》等“时事不可知者五篇,附于其末”②。这种论次观照到了铙歌曲目在性质上的差异,但对其产生原因并未深入考辨。

《〈鼓吹铙歌〉十八曲研究》對这种“雅郑杂错”的现象做了比较深入的赅括:“汉《鼓吹铙歌》十八曲虽历经千余年的研究空窗期,并没有降低其地位,甚至有学者认为具有‘风雅正声、‘汉颂,将之视为汉代的《诗经》,这种既崇高又漠视的矛盾关系,形成其特殊的文学史地位;又,今存汉《鼓吹铙歌》十八曲根据庄述祖、陈沆、王先谦等人的考订,认为多属民间作品,沈约又以‘汉世街陌谣讴的‘古辞称之,但却又被列入三大贵族乐府之一,此亦令人费解。”[20]这种费解本质上是由于对十八曲的不同文本流传情况缺乏分界。今见的铙歌十八曲中不同曲目的性质是不同的,不能一概而论。总体来看,其中既有同名异曲的“汉世街陌谣讴”,如《朱鹭》等篇,又有军乐,也有恺乐,如《圣人出》。为何铙歌鼓吹曲中混入民歌虽然使得部分历代学人困惑不解,但具体曲目的性质在学人考证中已经渐渐明确,基本达成了共识。组诗性质的混淆与铙歌鼓吹成篇时限长,沈约整理考证时间隔太久有关。旧有的鼓吹雅乐与铙歌军乐部分流散,同名异曲的民歌鸠占鹊巢,共同构成了今见十八曲。

四、结语

组诗性质的认知不明为笺校汉铙歌鼓吹十八曲带来了很多干扰。学人们对于沈约、陆云的说法基本照单全收,即使认识到了《朱鹭》曲为刺诗的本质,也没有敢于再进一步,揭露其同名异曲的事实,从而导致对于铙歌鼓吹曲的组诗性质的考证也浅尝辄止。大部分清代学人考据功力都是非常深厚的,解诗一字一句,动辄千言,对于每诗题解,也往往论述详尽。基于这一前提,他们解诗常常误入歧途——来弥合“铙歌”“鼓吹”的题旨,搜刮枯肠,试图以“存之为介”“隐喻君臣”等说法将混入其中的民间讽刺诗解释为军乐。举例而言,一般认为“不之食,不以吐,将以问谏者”指的是讽刺纠察官员,但陈本礼解为“推朱鹭不忍吞鲤之心,犹王者行不忍人之政”,以弥合其身为“鼓吹曲”的题旨,难免方枘圆凿,不能令人信服。魏源甚至试图以汉代废除诽谤律法,为《朱鹭》作解:“案《书传》言尧禹有敢谏之鼓,则饰鼓以鹭,取其得鱼而能吐。犹直臣闻善言必人告其君也。汉惩秦弊,始除诽谤之律,求直言极谏而犹以利禄驭士,故其曲讽之如此。”[9]358魏源既知铙歌鼓吹曲的体制,又知《朱鹭》在《谭苑醍醐》记载中是为颂美祥瑞而作的,但并未指出组诗相混淆的基本问题。这些题解笺注的舛讹都是由于对组诗性质认知不明而造成的。

在具体的文字笺释方面,铙歌鼓吹曲还存在声辞杂写的问题,给解诗带来了严重困难。《宋书》所著录者主要是其曲唱本。古代乐录多以大字写辞,细字记声,这种声辞合写的传统在传抄中往往导致文本错乱。《汉书·艺文志》,“制氏以雅乐声律,世在乐官颇能其铿锵鼓舞,而不能言其义”。典型的汉魏六朝歌诗的文本中往往混入了乐工标记语,而乐工标记语的这种含混性造成了阐释上的困难。诗歌具备音乐性是十分古老的传统,乐与歌诗的长久分裂也是一个搁置很久的问题。这种声辞分离的记录方式造成了如今剥离铙歌鼓吹曲中声、辞的困难。《诗比兴笺》指出了其中比较明显的几个乐工标记语,尝试剥离“声”与“艳”,释读文辞:“收中吾者,曲调余声,如乐府中之‘妃呼豨、‘伊那何、‘羊无夷,皆此类也。”[9]358庄述祖《汉铙歌句解·序》也尝试通过音韵学方法来释读其义:

次及汉乐府《战城南》,曲云“朝行出攻,暮不夜归”,词旨复沓,难以强解。盖“暮”夜,字本作“莫”,俗增曰作“暮”,而训“莫”,为无读“暮”各反用相识别,不知六书假借,无烦改字。“莫不夜归”正当读“暮”,各反言古之用师者,无不完而归也。及检《宋书·乐志》“暮”皆作“莫”,亦知坊本误人不少。[10]序一B

庄述祖提出了创新的笺释方法,认为虽然铙歌十八曲“真伪杂揉,编简乱脱”,但仍有草蛇灰线足以追索,可以厘清其组诗性质。学者通过精研古字古音,便可“以仓籀定其文,以声均辨其句”,而铙歌十八曲也是言志之诗,心同此理,要不远于人情,因而可以通过音韵学方法,配合以意逆志的解诗理路,攻克铙歌十八曲组诗性质这一学术难题,《汉铙歌句解·序》称:“以古字古音细核以即分刌其句,度其不可读者,唯《石留》一篇,余皆文从字顺,意见言表,转吻玲玲,天籁自合。彼直以字多讹误置之,抑弗思之甚也。”[10]序一A但在具体实践中所作的突破是比较少的,也没有太多突破性的论断。今文经学自抒己意,言者无忌的治学态度,给予学人推求汉铙歌鼓吹曲十八曲诗意的启示。而脱离对组诗性质的总体体认,就文本而加以阐释,于组诗认知外求其声辞,则难以从总体上把握诗歌题旨,在笺正上也往往难以达成共识。

前文所述“汉鼓吹铙歌十八曲,或称汉铙歌、汉鼓吹铙歌、鼓吹曲辞、汉短箫铙歌”,至此已经有了比较明确的说明与区分。称汉,是由于其肇始于“黄帝岐伯”,析言“鼓吹”“铙歌”是因其中有黄门鼓吹曲、短箫铙歌曲两类,稱“十八曲”则往往指现存的十八曲,这些指涉虽然在今天看来都可以明确指今见的“汉鼓吹铙歌十八曲”,但还是应在组诗性质认识上作出区分。“稽合时事,发蒙探赜”,还原十八曲的创作情况,将之复涣释蒙,基本可以对其组诗性质作出定论。

注释:

①如《上邪》一曲,论者或以为仿效楚辞所作,或认为是同名风谣混入铙歌鼓吹曲中,存在争议。

②应为六篇。

参考文献:

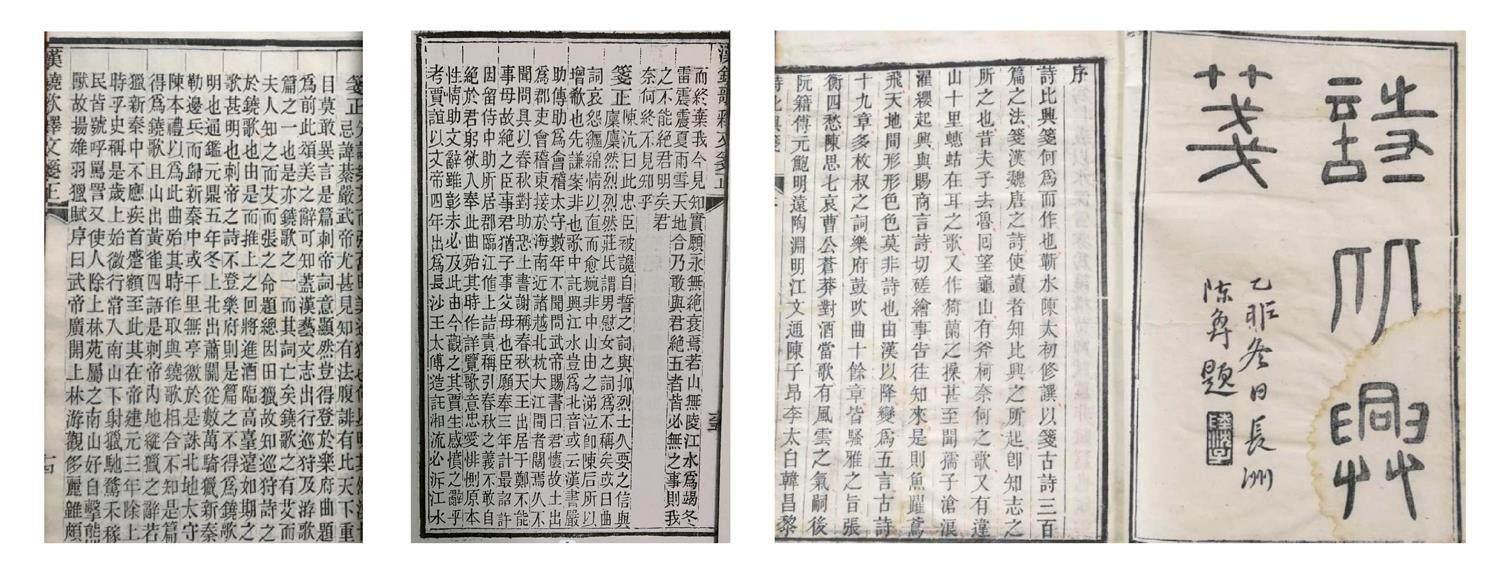

[1]陈本礼.汉诗统笺(四卷)[M].裛露轩嘉庆刻本.

[2]王先谦.汉铙歌释文笺正[M].同治十一年(1872年)虚受堂刻本.

[3]费锡璜,沈用济.汉诗说[M].康熙刻本:二A.

[4]李嶂.八代诗截玉集(首集汉魏卷十)[M].康熙李泰阶钞本:八十二A.

[5]张玉榖.古诗赏析[M].许逸民点校,上海:上海古籍出版社,2000:106.

[6]曲滢生.汉代乐府笺注[M].北平清华园我辈语丛刊社铅印本,1933.

[7]郭茂倩,编.乐府诗集[M].北京:中华书局,2017.

[8]刘珍等.东观汉记校注[M].吴树平校注.北京:中华书局,2008:161.

[9]魏源.魏源全集第二十册[M].长沙:岳麓书社,2004.

[10]庄述祖.铙歌鼓吹曲句解[M].道光珍艺宧遗书本.

[11]谭仪.汉鼓吹铙歌十八曲集解[M].光绪二十三年(1897年)灵鹣阁丛书本:四B.

[12]孙诒让.周礼正义[M].北京:中华书局,1987.

[13]崔豹.古今注[M].四部丛刊三编影芝秀堂本:四B.

[14]许慎撰,段玉裁.说文解字注[M].杭州:浙江古籍出版社,1998:709.

[15]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:354.

[16]房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,1974:701.

[17]沈约.宋书[M].北京:中华书局,1976:558.

[18]朱嘉征.乐府广序(卷十六)[M].清康熙间清远堂刻本:一A.

[19]黄节.汉魏乐府风笺[M].北京:中华书局,2008:1.

[20]曾金承.《鼓吹铙歌》十八曲研究[M].新北:花木兰文化出版社,2011:38.

作者简介:宋怡心,复旦大学古籍所博士研究生。研究方向:元明清文学。