2023年福州地区“海葵”台风极端降水原因分析

2024-05-31黄欣林丽萱

黄欣 林丽萱

摘 要:2023年9月3—7日福州地区受“海葵”影响,出现连续性特大暴雨量级的强降水过程。利用福州S波段雷达资料、EC再分析资料和常规自动站资料,分析了2023年第11号台风“海葵”的路径特征、短时强降水落区和环境场形势、物理量场。结果表明:(1)台风远距离倒槽在福建省中部停留、地面中尺度辐合区为极端暴雨提供了大环流背景;(2)冷空气南下与暖湿气流交汇、东风急流和沿岸东南气流辐合为极端降水提供了触发机制和充沛的水汽条件;(3)该极端降水回波具有典型的低质心特征;(4)福州盆地喇叭口地形对极端降水有一定的增幅作用。

关键词:台风;极端降水;低质心;倒槽;喇叭口

中图分类号:P426.6 文献标志码:B文章编号:2095–3305(2024)02–00-03

台风是发生在热带海洋上空的一种具有暖中心结构的强烈气旋性涡旋,其带来的强风、暴雨和风暴潮会对人类造成人员伤亡和财产损失,而台风暴雨是预报的痛点与难点。研究表明,台风与西风槽结合、与南支槽结合、与副高邻近、与热带系统相结合、与台风附近中尺度系统的活动等都会引发暴雨[1]。在2023年的11号台风“海葵”给福建带来极端性降水过程中,福州地区12 h累计雨量达552.9 mm,其降水的集中程度与强度前所未见。以福州地区降水特征为例,分析此次台风过程的环流特征、物理场、地形和雷达特征,为防灾减灾服务积累个例经验。

1 台风过程及降水特点

1.1 台风过程

2023年第11号台风“海葵”8月28日在西太平洋生成,9月3日以强台风强度登陆中国台湾省台东市,继而于5日早晨以热帶风暴级(8级,20 m/s)先后在福建省东山县和广东省饶平县沿海登陆,登陆之后很快减弱为热带低压,并继续缓慢西行。

“海葵”台风总特点:强度较强,等级跨度大,为Super TY-TD级别;二次登陆闽粤沿海地区,登陆后移速缓慢影响时间长;过程累计雨量大,影响范围大,降水极端性强;总体路径预报持续南调,从西北行调至西行。

1.2 降水实况及特征

受“海葵”台风影响,在其登陆之前,9月5日00至08时,福州市区及南部县市出现大暴雨,5日白天进入短暂空窗期,5日傍晚起至6日08时,福州市出现持续性特大暴雨过程,其累计雨量、降水强度和降水落区均前所未有,6日白天仍有大暴雨量级。其主要特征为:

(1)极端性强降水持续时间较长,空间分布较为集中。主要集中在2个时段,第一个为5日00~08时,福州区域7个乡镇超过200 mm,主要分布在永泰和福清2个南部市县,最大为福清镜洋镇245.7 mm,小时雨强为112.6 mm;第二个是5日18时至6日08时,这也是降水达峰值的极端时段,福州地区37个乡镇超过250 mm,主要集中在福州市区、长乐区、闽侯县和马尾区的中部市县,最大为仓山区盖山镇555.0 mm,虽然2个时段降水均集中在福州地区,但落区基本毫不重合,这就形成了距离非常近的市县一个累计特大暴雨一个累计小雨的有趣现象。

(2)雨团移动缓慢,降水效率倍增,累计雨量突破历史极值。5日傍晚起的极端降水极具有代表性,统计5日18:00至6日08:00福州地区共15个乡镇小时雨强超过100 mm,最大为仓山盖山镇148.9 mm(图1),并且大部分累计雨量在200 mm以上的市县均保持着3~4 h、>50 mm的高强度降水。福州市和永泰县的国家气象观测站3、6、12、24 h累计雨量与长乐区国家气象观测站12、24 h累计雨量纷纷打破气象数据有记录以来的降水极值。

2 环境场分析

2.1 高度场特征

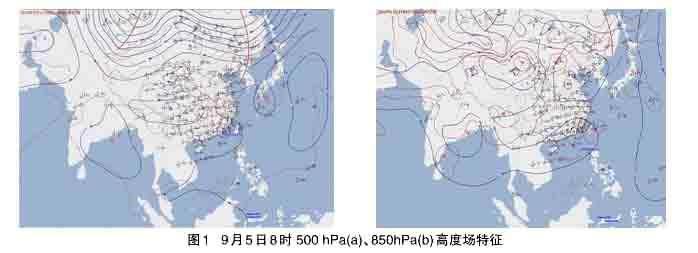

9月5日08时,500 hPa图上副高断裂,在“海葵”的东侧和西北侧形成大陆高压与副热带高压系统对峙的局面,同时形成鞍形场,“海葵”夹在其中缺乏引导气流,导致移动缓慢,这是降水持续时间长、累计降水量大的前提条件;850 hPa横向看在福建省中北部沿海存在一条偏东-东南风速、风向中尺度辐合带;纵向看在福建省中部形成一条南北走向的台风倒槽,并且“海葵”处在2个暖中心之间;9月5日20时,850 hPa台风倒槽向福建省西南移动,暖中心向北扩散至我省北部沿海,6日08时后辐合带有所南移(图1)。

分析表明,此次暴雨过程受台风倒槽低层东北和东南辐合气流的影响,在福州地区形成了水汽辐合中心,同时冷空气南下与暖湿气流交汇,利于台风外围形成不稳定层结,北高南低气压场稳定维持,使得台风外围东南风与冷高压外围东北风汇合加速成低空急流,加剧了对流触发机制[1]。

2.2 流场特征

“海葵”右侧偏东气流裹挟的暖湿气流源源不断地涌向福州地区,并把西南季风和南海季风充沛的水汽聚集到环流途径区域,恰巧与南下的冷空气在福州地区形成冷暖对峙,激发出长而强的暴雨云团,而这条暴雨云团,刚好在东南气流的引导下形成列车效应,影响效果不断叠加在福州上空,进而加强了极端对流性强降雨的出现,并且通过强对流的释放转换为动力抬升水汽,更进一步触发强降水机制[2]。同时,“海葵”中心附近洋面海温接近28 ℃,这说明台风中心附近海温普遍较高,且地面温度温差梯度大,比湿在

16 g/kg以上,也是助力强对流的“帮凶”[3-4]。正是这些“巧合”,导致福州地区此次暴雨过程持续时间长、降水量级极端、小时雨强居高不下,在“海葵”缓慢西行后,福州地区降水才逐渐减弱。

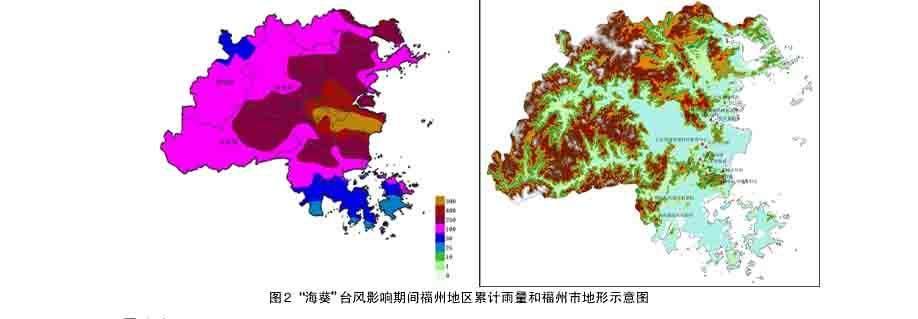

2.3 地形增幅作用

研究表明,在一定条件下地形对降水有2个动力作用:一是地形的强迫抬升,二是地形辐合[5]。当盛行风朝着喇叭口地形灌入时,由于地形收缩,常常引起辐合上升运动的加强和降水量的增大。福州地形属于典型的河口盆地,盆地三面环山,一面开口朝海的盆地,此次5日夜间极端降水落区大部分位于喇叭口地形辐合区,偏东气流与东南气流在此地辐合,有利于激发对流云团并快速发展;潮湿空气向喇叭口灌入,喇叭口的急速收缩又会造成低层暖湿气流加剧汇聚,有利于地形辐合抬升加强;小时雨强迅速翻倍,对极端强降水起到了增幅作用,造成了5日夜里的特大暴雨。对比福州盆地地形示意图与此次“海葵”台风影响期间(9月4日20时至6日20时)的累计雨量分布图(图2),福州盆地地形与此次“海葵”台风过程福州地区累计降水落区高度吻合。因此,此次降水过程完全符合地形增幅作用的降水特点。

3 雷达特征

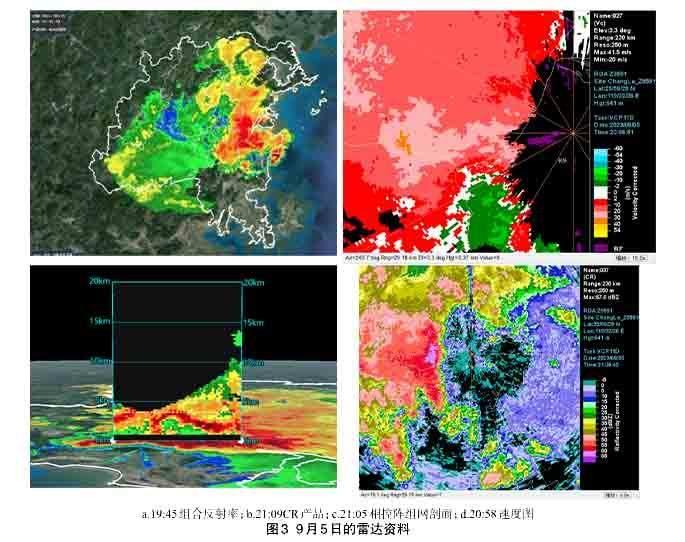

从组合反射率雷达资料可以看出,9月5日18:30左右,福州市长乐区东北沿海突然向内陆涌入一连串的对流单体,同时我国的台湾海峡上不断有新回波单体生成并像开火车一样驶向福州地区,涡旋对流和锋面对流合并(图3a),加持列车效应的形成,在20:00~22:00短短2 h内,海上对流辐合带连接成带,并一路半圆曲线延伸至闽侯县中部地区,强降水中心明显看出有中γ尺度系统,存在偏东和偏南气流辐合(图3b)。

从雷达剖面图看,降水回波高度不高,对流单体质心主要集中在5 km以下(图3c),暖云内余地密集,单体排列紧密范围较大,属于低质心热带海洋性降水,降水效率高,19时至次日02时回波强度持续维持在

55 dBz以上,最强达到67 dBz(图3d)。

4 预警预报难点分析

(1)缺少我国台湾海峡海面观测资料,无法观测到我国台湾海峡附近回波,给后续过程的研判带来一定困难,风廓线雷达有滞后,对中小尺度系统判断实用性不大。

(2)对“海葵”外围东南风与变性冷高压东北风形成的辐合带判断不够及时,并且各家模式预报降水量级偏小和落区偏南,边界层内偏东急流预报难以把握,数值预报对此次降水预报路径和强度分歧较大,调整频繁,参考意义不大。

(3)9月5日21:35省台的短时临近预报两小时的雨量为80~100 mm,而实况在120~150 mm/h,并未起到很好的预测作用;红色预警信号提前量不长且预报量级把握不够,导致只能依靠实况去加频更新,致使准确率较低,但服务效果较好。

5 结论

(1)“海葵”台风在登陆之前,9月5日凌晨福州南部的福清市和永泰县出现特大暴雨过程;台风登陆后,5日傍晚起的涡旋雨带形成的列车效应导致福州市区、

长乐区、马尾区和闽侯县出现特大暴雨过程,降水强度的极端性和持续时间之长均是前所未有的。

(2)福州地区在远离 “海葵”台风中心,处于台风外圍环流辐合带上对流带中,是造成福州地区9月4—6日特大暴雨的原因。

(3)雷达图形成中尺度气旋,且低层有辐合中心、高空有下沉辐散相配合有利于“海葵”台风暴雨的维持和加强。

(4)福州盆地地形的喇叭口特点对暴雨的强度起一定的增幅作用。

参考文献

[1] 林武华,林丽萱,李汉菁.2021年“卢碧”台风异常降水原因分析:以福州地区为例[J].农业灾害研究,2022,12(1):57-59.

[2] 陈淑琴,李英,范悦敏,等.台风“山竹”(2018)远距离暴雨的成因分析[J].大气科学,2021,45(3):573-587.

[3] 倪钟萍,魏雪,王斌,等.二次登陆福建台风对台州降水影响[J].科技通报,2023,39(12):5-15.

[4] 杨欣,于东良,胡怡帆.基于风廓线雷达资料的台风降水过程分析[J].气象水文海洋仪器,2023,40(4):85-88.

[5] 崔梦雪,向纯怡,张晗昀,等.台风“杜苏芮”(2305)引发福建极端强降水的特征分析[J].海洋气象学报,2023,43(4):11-20.