偶然大院

2024-05-31邓坤

一

三姐经常说,是老爸的一支烟决定了我们的命运。1979年底,我们随着妈妈的部队生活在东北。其时爸爸已调入湖北新组建的81支队,回东北探亲时叮嘱妈妈带好孩子,安心留在东北,等条件好了再回南方。夜深了爸爸起床抽烟,天一亮就改变了决定:全家一起走,回湖北,先去宜昌。

从锦州出发的绿皮火车走走停停近一个礼拜,到达宜昌时已是1980年1月1日的黄昏,我清楚地记得这一天。一家人出了火车站,踩着云集路的阶梯,俯瞰这座黑压压又陌生的南方城市,心情新奇而又复杂。那时北方城市普遍比南方的发达,一个礼拜感觉很远很远,从北到南,我们的人生也因此而改道。

805团的军用吉普车载着我们一家六口来到位于杨岔路的宜昌指挥所。杨岔路,几岁的时候偶尔听姐姐们提起过。我妈是四川人,说起她老家能干的女人都是如此描述:“丢了杨叉就是扫帚。”儿时每每听到“杨岔路”,觉得这条路上是不是好多人都扛着杨叉?

其实我幼时在杨岔路住过的,那时只有两岁,没有记忆。1975年我们还住在应城部队大院时,林孃孃从宜昌给我们带了一套过家家的玩具,还带来几包奶糕。林孃孃是抗美援朝回来的,当时还住在杨岔路部队留守处,后来随夫转业到河北沧州。我们有能力报答她的时候她已经去世,留下了那几件可以炫耀的玩具的深刻记忆。

当晚部队给我们准备了两间房,筒子楼房间内没有水龙头和厕所,房子是大开间的,我们四个孩子四个角落,每人一张行军床、一床军用被,这里就是我们的新家。

上户口找学校很快就办好了,学校里的同学格外友善,抢着和我打招呼。成年后听到郑钧有一首歌唱道:“没完没了的姑娘在没完没了地笑……”老让我想起初到宜昌杨岔路小学上学的情景。

我们南方人个子小在北方格格不入,回到南方有种与生俱来的融入感。适应环境首先要过语言关,有四川话的基础,只半个月我们就无缝衔接到宜昌话了。城区杨岔路一带那时有个特定的口语叫“心里烦”,部队小孩聊天老是嘲笑当地人“烦就烦嘛,还心里烦”,东北那时有一种红心白皮的萝卜叫“心里美”,两两对比我也想笑。

我在杨岔路小学,开学不久班里要求交老鼠尾巴,我姐中学也要捡废铁上交。先解决我的问题,我妈晚上安排四个孩子镇守房间四个角落,她口中念念有词:快点蹦,快点蹦!踏踏踏,踏踏踏,四个角落八条腿不停地蹦跶,她手持长扫帚敲敲打打横扫床底,还真冒出一只躲无可躲的小老鼠。“啪”的一飞腿,妈妈一脚精准地踩下去,案发现场像枪战片里的定格,血腥而恐怖。我妈是小个子,此时剽悍得像极了《七十二家房客》里泼辣的包租婆。全家齐心协力帮我完成了任务,总算舒了口气。我姐也急,周围都不熟悉,到哪儿去捡废铁?我妈说不就是要铁吗,去连队弄几颗废手榴弹。后来还真提了几颗废手榴弹交给了学校。

二

筒子楼里住的有干部和战士,也有和我们一起从东北过来的家庭。这栋楼是部队租用的原宜昌地区五金公司的宿舍楼,所以零零星星也有几户五金公司的职工。刚刚到新的环境,互相都很客气。我们家住二楼的东头兩间,中间住着几家本地人,最西头两间是王婆婆家。王婆婆没有工作,丈夫在五金公司上班。她家有五个孩子,三女两男的大家庭,除了最小的两个女儿没结婚,其他的都成家有孩子了。王婆婆的大外孙女那年刚好18岁参加工作了,她长相漂亮身材高挑,皮肤白,唇角下有一颗显眼的美人痣,烫的大波浪,穿着喇叭裤,有点像《庐山恋》里的女主角,在走廊里走过去走过来,楼下的战士都看直了眼。

王婆婆很是勤俭持家,可生活费每个月都吃不到头,总是差一点,又不好问儿子媳妇要,月底就找我妈借,她是说“车一下”。这种“车一下”是那个时代大家庭的普遍现象。

王婆婆一家对我们很友善,喜欢串门。我们家很会做面食,各种花样,用柴火蒸出来的开花馒头很是馋人,王婆婆会端一盆灰面和我们换馒头,不过她也教会了我们炸萝卜饺子和面窝。筒子楼里大家的吃喝拉撒都有交集,长期生活在封闭的部队大院的我们,第一次近距离杂居到市井环境中感受宜昌方言、人情世故、喜怒哀乐,感到格外兴奋和新奇。

二楼还有一家本地人,男的是五金公司的职工,四十来岁,个子比较矮,叫刘顶根。他爱人我们喊她胡嬢嬢。胡嬢嬢身高马大的是个直率性子,我们一起蹲公厕时她老是感叹时光如流水:羡慕你们这些孩儿们哟,几好哦,无忧无虑,时间过得太快,转眼就四十几哒!我在想:我要是四十几该是下个世纪了吧?还早着呢!四个现代化都实现了。

刘顶根平时喜欢嘀嘀咕咕的,两口子老是拌嘴,有天黄昏不知是否动了手,只见刘顶根冲下了楼往万寿桥方向飞跑,胡嬢嬢大长腿跟在后面猛追。女的还真跑不过男的,一会儿就拉开了距离。胡嬢嬢看见前面有两个当兵的,急中生智大喊:抓小偷啊!年轻的战士见状,三下两下就把刘顶根放倒了。看来夫妻吵架也有智慧,只要方法对,事半也功倍。

部队都要养猪,一楼院子背靠药材公司那边是连队食堂,战士们在食堂侧面养了几头猪,刘顶根家也挨在旁边养了一头。从我家二楼一个角度能经常看到刘顶根舀部队的饲料喂自己的猪,部队的猪去抢食还会挨他的打。我妈对他打连队的猪很是不屑,断言他是个坏人,没有集体荣誉感。

肖琼家也搬来了,就在我家隔壁。肖琼是我以前在应城大院的同班同学,我家去了东北那几年她家仍在应城,这次来宜昌算是二次会师。她姐肖文和我三姐是同学,她妈王嬢嬢以前是我们部队大院小卖部的阿姨,小时候经常在她手里打酱油,计划经济时代掌控着物资分配,在我童年的记忆里是神一样存在的人物。我家是四川人,肖琼她爸是贵州人,妈妈是昆明人,云贵川三地语言没有很大的区别,和四川话相比,贵州话调子比较闷,音重一点,非要比较就好像辣椒和小米椒一样。王嬢嬢的昆明话结尾都是升调,句与句之间喜欢带语气词“嘎”,相当于逗号,又像是问号,表示停顿后承上启下,又有表示自说自话希望认同或征求意见的意思。多年之后看电影《寻枪》,姜文饰演的警察李山醉酒弄掉了枪,寻枪时恰巧碰到前女友,前女友风骚出场的那出戏,宁静打开门探出头,满眼风情不紧不慢的调调,尾音那两句升调“嘎”——太熟悉不过了,和王嬢嬢如出一辙。

说来真是难为情,刚到宜昌不了解此地的风俗,我们和肖家姐妹跑到对面山坳里汉宜村的地界去耍。春天里到处插着纸花,还有灯笼吊吊,五颜六色的。我们几个各自扯了一把回家,准备用酒瓶子装着慢慢欣赏。四个傻丫头一人手里攥着一把带着泥巴的清明棍,大摇大摆地穿过东山大道,肖文更是举着一个大灯笼吊吊走在最前面。看到这一幕,王婆婆愣在了大门口:“我的个乖乖哟……”被王婆婆告状后,妈妈们将我们一顿呵斥。半大不大的孩子老惹祸,放学手痒顺手摘路边的豇豆、茄子被村民追赶,肖文跑得快,我姐的书包被村民没收了,我妈还去找人要回来。

常常听到王嬢嬢骂她们姐妹,我妈也不示弱,楼道里常常是“滇骂”“川骂”此起彼伏。几十年后再见面时我曾好奇地问过肖琼:你妈当年骂的是什么意思,老是那句“你个懒士、丑懒士”?我学着王嬢嬢的云南腔。肖琼笑着答:是“烂屎,臭烂屎”,狗屎泥不上墙的意思。在挨骂是家常便饭的少时,我们彼此都谨守着界限维护着自尊,听得懂的不嘲笑,听不懂的不打听,但内心还是有些许好奇。

三

一楼东头第一间住着连队的司务长小朱。司务长管理着一个连队的生活物资采购,协调能力很强,会算账脑子灵活。在后来的生活中我发现一个规律,在部队干过司务长的转业后当老板的多。

挨着的几间都是新近随军的家庭。四川婆娘嗓门大,刚才还骂骂咧咧的,一会儿又咯咯笑起来了,情绪就像放养的鸭子好放不好收。陈嬢嬢就是,她几乎不骂别人,都是骂自家儿子,扯起嗓子三个儿子轮着修理:老大早起排队买回来的是槽头肉,“瞎了狗眼”;老二出去没带钥匙害一家人进不了门,“格老子丢了魂”;老三还在屋里睡,叫不醒,“像头死猪一样”……我喜欢她泼辣的性格,也不讨厌她骂人,天天听到她大嗓门的腔调,有一种不可言状的安全感。她是那种骂着骂着能把自己骂笑的人,常常是悲剧开头喜剧结尾。日子一天天的,陈嬢嬢快意的笑骂声最是能让人感到生活的生动幽默和淋漓尽致。

泼辣的人多半勤劳能干,陈嬢嬢也确实如此,早晨只要她敞亮地一开腔就能带动一栋楼的气氛,喧闹的一天就开始了。记得她夏天最爱穿白色的老头衫,衣服成色很旧,胸前破了一个洞她也浑然不觉。我们小女生哪敢给她提醒,她儿子更是不敢在太岁头上动土。如此这般多日,她仍是每天雄赳赳气昂昂的,嬉笑怒骂,指指点点,穿行在充满雄性荷尔蒙的军营里。大家也见怪不怪,论泼辣我妈是陈嬢嬢的前辈,但她那件破洞的衣服我妈也是忍了很久,最后只悻悻地说了三个字:个舅子。

陈嬢嬢隔壁是裴叔叔家,裴叔叔是从攀枝花其他部队调来的。他是地道的本地人,和夫人曹老师都是枝江一中的高才生。曹老师长得很漂亮,裴叔叔经常炫耀他是在火车上认识曹老师并追到手的,很浪漫的爱情故事。裴叔叔是个笔杆子,家里好多书,我第一次看到国外的小说《苔丝》就是在他家里。曹老师还是我中学的数学老师,我数学成绩不好她老是盯着我,我故意答非所问气她。她儿子裴天那时才七八岁,大眼睛和他妈妈一样传神,年纪比我们小一大截。曹老师有个小皮箱,换季的时候总有些细软拿出来晒,裴天坐那里守着。看他发着呆,我就一本正经问他:“裴天,你长大后的理想是什么?”他回答:“考个大学算了!”天哪,我们想都不敢想的事情,他居然还“算了”。

一楼最西头一间是医务室,平时有个年轻的战士在那儿换药打针,黄医生一家住在医务室旁边。黄医生是广西人,他家有个女儿比我小一点,肤白,短发,文文弱弱的。他们一家人说话我们谁都听不懂,因为讲的是广西话,他老家在中越边境上。小孩适应能力强,他家女儿没多久就和我们讲宜昌话了。

汽车连的单间宿舍在西头的中间,八九个战士住在里面,我偶尔去医务室拿药,门口汽车连的士兵会跟我打招呼,他们按排行叫我“小四”。团里汽车连的兵大多都是城市兵,家庭条件好,人也灵活,个个开的都是大东风车,牛哄哄的。

有个大城市的兵送了我一整盒的上海泡泡糖。那时泡泡糖只有一个品种,长条形论颗卖的,暗红底色白色花纹的糖纸包着,大盒子打开一排50颗,两排100颗,整整齐齐。我终于有了支配的资本,看谁顺眼就给谁一颗,在那个年代,这一整盒泡泡糖让我高兴又忐忑了好久。多年后我一直记得这份人情,却实在记不得谁送的了,只记得他个子不高,身材敦实,标准的北方口音,浙江入伍的。

还有个很帅的汽车兵,不记得名字了,他很讲究的,平时常看见他用装了热水的瓷杯熨烫军装。他老是占着一楼的公共水池洗他的白衬衫,有天放学我哼着邓丽君的《美酒加咖啡》从他身边过,他一脸严肃地扭头叫住我:“小四,不好好学习,唱什么靡靡之音?”

汽车连因为多地施工,宜昌指挥部赵排长是最大的官。赵排长是有名的大帅哥,素质过硬,以前是给师长开车的,据传师长的女儿喜欢他,他因自己是农村的家里条件不好不敢答应。赵排长是个热心人,有一年,汽车连有个贵州老兵和他农村的女朋友在宜昌结婚都是赵排长出面张罗的。我们小孩子还跑去看一对新人挤在椅子上踮着脚去咬绳上的苹果,跟当兵的一起起哄。

老兵老何也在一楼占了一间,他是四川人,很多时候都是醉醺醺的,資格老,有时会借酒装疯发发牢骚。

西头靠近大门通道的是张副政委家。张副政委是老革命,整栋楼只有他家有台黑白电视机,夏天搬个桌子在院子里放电视,围一圈人,大家一起看。

四

三楼、四楼是混住的,有从东北回来的姚副团长和吴副团长家,也有从其他部队调来的干部家庭。还有团物资股、财务股、装备股办公室,剩的几间也住着连队的战士。

团里的中层干部多数是从北京部队调过来的,他们是修建完北京地铁、中南海地下通道、毛主席纪念堂项目后奉调来宜昌的,有的还参加过唐山地震救援,喝酒后爱吹牛皮:“冬天在中南海施工,北京多冷,中央领导还派警卫员给我们送姜茶咧!”“唐山地震第三天我们就开进去了,16台翻斗车啊,一个星期才出来!”

他们中四川人居多,也有湖北人,还有好些北方人,天南海北聚在一起,每天楼上楼下说话的口音南腔北调稀奇古怪的。

我妈在团物资股,在三楼办公。她们股里有个广东老兵向叔叔,向叔叔的爱人刘阿姨刚随军,从老家带了两个孩子来,大的是个男孩叫阿行,六七岁,小的是女孩叫阿银,三四岁。两个孩子都剪着一色平头分不出男女。他们一家人广东口音重,普通话讲不利索,我妈老是笑向叔叔把装备股说成“光屁股”。特别是刘阿姨,有时为了理顺语句,一着急就有点结巴还反复强调,弄得吵架似的。我妈体恤她带着孩子随军不容易,很是照顾他们一家人,帮着给两个孩子缝缝补补。刘阿姨叫我阿坤,叫我妈阿师傅,她的两个孩子一句普通话都不会讲,穿我们的旧衣服,很黏我们。

四楼有个干事姓杨,云南人。记得是夏天,他爱人从云南过来探亲,天热我们几个小孩在楼顶天台上耍,他俩正好也在乘凉。他爱人热心地把我们叫到一起围坐着聊天,没聊几句她站起来问我们会不会跳舞,我们都摇头。她说她会跳,我们还没反应过来她就跳起来了,手臂摆幅很大,还自己打着节奏,韵律有点像《阿诗玛》里的弥渡山歌:山对山来,岩对岩,蜜蜂采花深山里来……后来我们才知道她是白族姑娘,少数民族开朗率真的爆发力一下就感染了我们,我们都很喜欢她。

五

81支队总部在湖北钟祥胡集,这栋楼是宜昌最大的聚集点,师部其他团也有家属住在这儿,加上805团的几个连队,楼里人越来越多。那年夏天天气热得受不住,家家户户吹电扇,个别老兵会偷偷烧电炉开小灶。有天晚上突然停电了,大家都出来站在走廊里。总闸保险烧了,虽说有人修,可连续几次了,修的人也烦了,慢慢腾腾的。

老何这会儿在院子里开骂了:哪个干的?狗日的关他的禁闭!财务股的小何性格很温和,他严谨地说:也许是线路老化,跟电炉没有关系,老何你没看见的事都不是事实。老何不服气继续说:十有八九,老子今天非要把这个龟儿子抓到捶他几坨……汽车连的兵也跟着议论纷纷,平时和颜悦色的司务长也忍不住用浙江方言发牢骚:自觉点好吗!

一楼声音一大,二楼、三楼都听得见,每层楼都有代表为自己辩解。我看见刘阿姨从三楼下来站在人群中急着和大家解释:不系我们啦!她说话尾音拖得很长:我们系有个窝啦,是个电窝,但不系那种电窝,系我香港亲戚寄给我的窝啦!

大家也没听明白,被她绕得一头雾水,老何来了精神反问小何:什么是实事求是?不然你亲自去看看。刘阿姨还在不停地解释:不信去我家看看啦!煲饭用咯窝,香港叫电饭煲,电饭煲啦!大家好像听懂了又好像没听懂——现在家喻户晓的东西,那年头还真是谁也没听说过。

大家继续讨论这个香港来的电饭锅算不算电炉,答案是当然算电炉。我敢说这应该是这个城市第一个电饭煲,它竟然以这种方式进入我们的生活。

80年代的宜昌人喜欢喝三游春。过年时,小何送了一瓶三游春酒给爸爸,都还没来得及喝,他老家来了亲戚,又找我妈借了回去。

也是这年的夏天,孩子们放暑假了,大家喜欢聚集在一楼大门的通道里乘凉。通道里有穿堂风,老人家会搬个躺椅坐在过道里。快到中午的时候,姚副团长穿着整齐的军装,腰里扎着皮带,皮带上面别着一把手枪走过来,旁边跟着物资股的张股长。前几天我就听我妈说过,张股长多次不听姚副团长的指挥,姚副团长要崩了他。姚副团长工作能力强脾气也大,看这个架势今天怕是真的要崩了他。他们刚走过,爸爸就紧随其后走进来了。爸爸平时在武汉工地,应该是为处理这事赶回来的。

我们虽然是部队长大的孩子,平时也很少看到手枪,一下子被吸引了。一帮孩子跟在后面看热闹,我走在前面,爸爸回头用眼神警告我,我装着没看见。“回去。”他温和开口,我不理他。“回不回去?”他加重语气。大家都不走,凭什么我一个人走?僵持了一下,爸爸生气地踢了我一脚。爸爸一直是个温润的人,很有耐心,循循善诱,这是他唯一一次打我。

别枪事件影响很大,大家议论了好久。

爸爸平时在家的时候不多,一回到家,家里就会聚集很多人,我很少有机会和他讲话。我小时候最骄傲的事就是小战士在门口喊:报告!我就回答“进来”,然后和进来的小战士做个鬼脸。

六

改革开放的大幕开启了。1983年大裁军,爸爸率先被调往青藏公路指挥部,805团一分为四,青藏公路、新疆独库、深圳特区、宜昌七局。大楼里的家庭秋风扫落叶般,瞬间就消散了。

二姐也被特招入伍,非征兵时节,一个人带着行李独行千里去往青海戈壁深处找爸爸。我们和妈妈留在人去楼空的杨岔路,等待地方政府安置。那时我14岁,不知生活围墙为何瞬间坍塌,情绪像一座孤岛。

2012年,宜昌和深圳两地大院孩子相约回到东北,我大姐的同学永刚哥接待我们,酒后他感慨地说:1983年,部队一夜之间开往深圳啊,全走光了,咱们住的楼道一下就空了,推开门就剩一两家炉子还烧着,那份凄凉啊……

永刚哥讲的是东北团集体迁往深圳的故事。只有亲身经历了这种人生变故的人才明白,那种无以言表的无助和落寞。

改革大潮下的普通家庭是一叶小舟,而那时我们正好在变革的風口浪尖上,面对精神世界的巨大转变。几十年后我和二姐在万达影院陪妈妈看电影《芳华》,听到片尾曲《绒花》音乐背景下的画外音:“芳华已逝,面目全非……”坐在角落的我们早已泪流满面。

我们突然间失去了昔日的成长环境,妈妈最终决定不回四川,留在宜昌。少年的我有了人生最切实际的理想:长大后一定会离开宜昌,离开杨岔路,带着全家去想去的地方。

80年代有一首歌叫《年轻的朋友来相会》,歌词有一段是:再过二十年我们来相会,伟大的祖国该有多么美!天也新,地也新,春光更明媚……

二十年后。

爸爸转业到宜昌市伍家岗区政府,1996年退休,他的人生格言是:“要乐观。”只三个字,哪里道得尽他人生的艰辛,他只是把积极的一面留给了我们。

姚副团长转业分在宜昌市公安局任副局长,他本人拒绝再次穿上“绿皮皮”,要求到企业,后历经企业改制,退休待遇不及军干所战友的三分之一仍无怨无悔。2015年海南战友近百人回到宜昌,联谊会上姚副团长压轴唱了一首《没有共产党就没有新中国》,硬是把高亢热烈的曲风唱得荡气回肠。

吴副团长转业到宜昌树脂厂任副厂长,他夫人是个山东的阿姨,我一直记得他家香喷喷的煎饼。

张副政委离休后留在北山坡军干所。

小何因为大裁军需要部分留守善后的,就一直留在了部队。

小朱司务长转业回了浙江,时代机遇加上努力打拼,成了余姚市知名企业家。

裴叔叔的儿子裴天真地考上了洛阳解放军军事学院,一直在部队服役。

赵排长娶了王婆婆的女儿,转业宜昌政府接待处,一家人生活幸福。

同学肖琼定居瑞士,她姐姐去了美国。王嬢嬢和肖叔叔还在宜昌,看上去年轻又有活力,爸爸每次看到他们就开玩笑说:你们是“我们村里的年轻人”。

陈嬢嬢家也在宜昌,同在一个城市我一直没有再见到过她,只是有一次路上遇到她先生詹叔叔。如果能见到她,我一定给她一个大大的拥抱。

向叔叔转业回了广东,在清远龙须带电站工作,2000年前后出差路过宜昌来看过我们。那时五金公司宿舍还在,我们陪他去看了原来的家。刘阿姨和阿行、阿银,我再也没有见到过了。

送我一盒泡泡糖的大城市的兵,问遍了浙江兵都不知道他是谁。

杨干事和他的白族姑娘,以及何老兵、黄医生,转业回了原籍,都悄无声息了……

这是中国经济起步的二十年。许多人的人生充满了变数和曲折,企业改制我是旁观者,刘欢唱的那首《从头再来》直击灵魂:昨天所有的荣誉,已变成遥远的记忆,辛辛苦苦已度过半生,今夜重又走进风雨……心若在,梦就在,天地之间还有真爱。看成败人生豪迈,只不过是从头再来!

和我们当年一样,多少人的人生在此从头再来!

七

又二十年。

小何也成了老何,升任武警支队的政委。

小朱司务长变成了老朱总,企业风生水起,成为余姚的传奇。

2015年8月1日,近百位海南战友纪念入伍30周年重返入伍地宜昌。联谊会上,当80高龄的爸爸出现在宴会厅,海南战友联谊会会长陈焕明一声令下,全体海南战友起立列队。“报告政委,海南战友已到达宜昌,请指示!”陈焕明跑步上前,正步敬礼,朗声高喊。爸爸回礼,铿锵四个字:热烈欢迎!站在爸爸身后的原805团军务股长陈翠明叔叔一同回礼。这意外的一幕,震撼了在场的每个人。隔着30多年的光阴,穿越巨大的社会变革,我觉得我爸真牛。

裴天在部队已是团职干部,转业进入市纪检部门,2021年12月20日因过度劳累病逝在工作岗位,荣获了“荆楚楷模”的称号。听到他去世的消息我难过了好久,所有的光环抵不过他生命的珍贵,他一直叫我小坤姐姐。

在2023年,我终于找到了那个大城市的兵,他在一个战友群里打听政委的小女儿,说是当年送了我一盒泡泡糖。他的名字叫:赵培华。四十年了,感谢互联网的连接,让我终于有机会对他说一声:谢谢你。

我已经商多年,时常往返宜昌深圳两地,有时闲谈问爸爸当年为什么要回湖北,随部队去深圳您不也是拓荒牛?还免得我两地跑。他告诉我当年成立81支队,是国家战备需要,有任务的。

爸爸2023年年初离世了,我内心是有些怪他的,把我们带到这个城市,他却走了。他最大的遗憾就是没能完整地保住805團裁军后的建制,他说过当年在北京力争,拍桌子摔板凳都挽回不了这个结局。

我们当年的宿舍已经拆了,前几年拆得还剩两层楼,偶尔外地战友来看还有个地基在那儿。这次是彻底拆光了,新建的楼盘叫天创·望江樾,周围绿色的高墙围着,大标语上写着:执掌繁华灯火,坐拥大境峰景,人生至此靠岸,衔接一城繁华。

谁的人生能至此靠岸?!

这是中国经济腾飞的二十年。

回望四十年前,绿色的军营,灰蒙蒙的街道,汉宜村的鱼塘,放学的喧闹,陈嬢嬢的笑声,惹祸的电饭煲……时代发展太快了,无论我们多么努力地奔跑,都跟不上科技发展的速度,每个人都在努力不被边缘化。我们想留住青春,时间不答应;我们想留住记忆,城市不答应。岁月挤走了青春,还想挤走你的地盘。街上到处是人,安居乐业喜笑颜开的,却没有熟悉的气息,让你不断怀疑曾经年华里的和风细雨。

2018年8月,我的酒店开业,酒店正好也位于杨岔路。和这条路的情缘,几十年了,真是绕来绕去都没有绕出这个村。所有人都奇怪:我为什么要执着于这么个小地方?!

1980年,杨岔路。一个偶然的决定我们来到这里,生根,发芽,开花。

部队的孩子,在迁徙中出生,在迁徙中长大,没有故乡,何处心安,何处即是故乡。

他们不明白,杨岔路是我精神的故乡。

(责任编辑 王仙芳 349572849@qq.com)

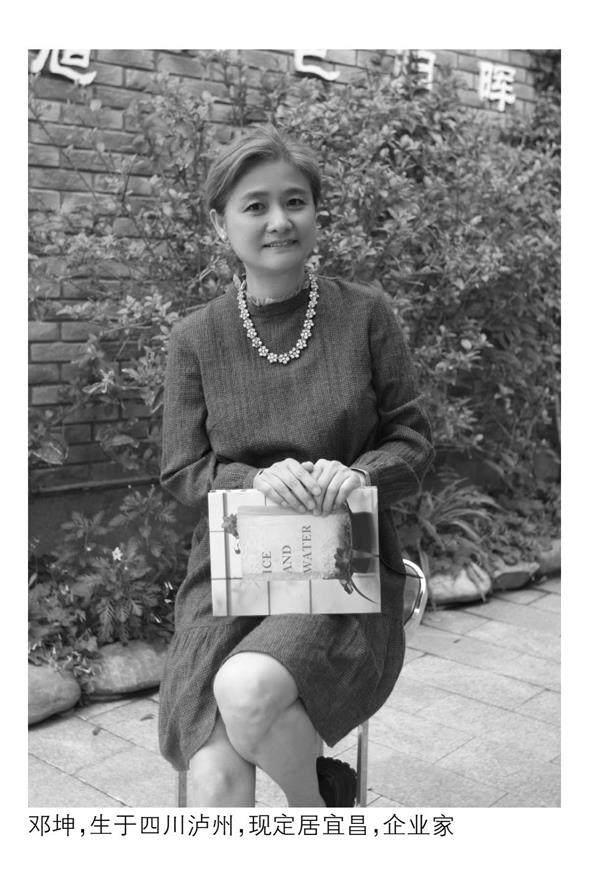

邓坤,生于四川泸州,现定居宜昌,企业家