“伯丹卡”传奇

2024-05-29东戎

东戎

伯丹步槍在中国东北

旧中国号称“世界枪械博物馆”,几乎所有的外国制式枪械都有出现,有的数量还相当可观,但被称为“老别旦”(别旦是伯丹的旧译)的伯丹步枪却一直是比较小众的品种。主要原因是伯丹步枪有些生不逢时,当洋务运动刚刚兴起、中国掀起第一个进口枪械的高潮时,伯丹步枪还在研制中,并且其产量很长一段时间内都不够俄罗斯本国使用,而待到甲午之败促成中国有识之士再度寻求新的富国强兵之道时,该枪的性能已经全面落伍,无大量进口必要了。此外,中国保有的伯丹步枪不仅数量有限,而且分布区域相对固定,主要出现在深受俄罗斯势力影响的东北、内蒙和新疆地区,包括军队装备、战争遗存和民间购买等不同来源,其中又以东北民间保留最多,主要用于防匪、狩猎、护牧护青等用途。

关于当年东北民间伯丹步枪的保有和使用情况,从弗拉基米尔·克拉夫季耶维奇·阿尔谢尼耶夫的名著《在乌苏里的莽林中》中可见一斑。阿尔谢尼耶夫毕业于帝国陆军初级军官学校,是全俄地理协会和东方学会会员,后来曾担任伯力博物馆馆长等职务。1902~1903年及1906~1907年,他受官方委派,作为考察队领队,多次组织对乌苏里江以东广大地区进行野外考察,搜集沿途的地理、人文、军事等方面情况,为俄罗斯对该地区的开发和统治提供基础资料。作为地理学家、民族学家和方志科普作家,阿尔谢尼耶夫先后撰写了60余部作品,其中最著名的是《乌苏里地区之行》和《德尔苏·乌扎拉》,国内引进时将其合并翻译为《在乌苏里的莽林中》。该书风格不同于其他风土纪实和考察报告,作者以优美、流畅的文笔,详细介绍了俄罗斯远东及中国东北部分地区的地理、动植物及人文、历史知识,同时还描述了自己与赫哲族向导德尔苏·乌扎拉在患难与共中结成的牢固友谊。

在俄军服役期间的弗拉基米尔·克拉夫季耶维奇·阿尔谢尼耶夫(1872~1930年)

阿尔谢尼耶夫身穿远东地区土著的民族服装,手持当地人所用的梭镖

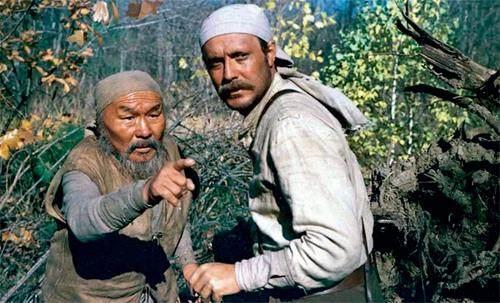

在这部自然主义文学经典中,给读者留下最深刻印象的就是这位53岁的老猎人德尔苏·乌扎拉。他勇敢、善良、与世无争,孤身一人生活在原始森林里,以狩猎和采挖人参为生,因而对森林无比熟悉,并拥有出神入化的枪法、高超的辨识踪迹本领和丰富的野外生存经验。日本著名导演黑泽明在1940年代看到该书时,便想将德尔苏的故事拍成电影,这一“30年的梦想”最终于1971年得以实现,在苏方的邀请下,黑泽明与莫斯科电影制片厂合作将其搬上银幕,并在1975年公映。

阿尔谢尼耶夫率队考察的乌苏里江以东地区和滨海边区,当年都是大片未经开发的原始林区,山高路险、鲜有人烟,到处都有虎、熊、野猪等危险动物,伺机劫掠的红胡子(土匪)也藏身其中。对在此生活的土著部落和外来定居者、淘金者来说,防身、狩猎都必须借助于枪支的帮助,因此书中多处提到了考察队以及当地居民、猎手的武器。比如1906年5月阿尔谢尼耶夫组织的第三轮考察活动中,考察队全体队员每人都事先配备了新式的莫辛-纳甘步枪和300发枪弹,同时还携带温彻斯特、毛瑟等不同品牌的步枪和猎枪。而当地的居民,无论是乌德海人还是中国人、朝鲜人、俄罗斯人,不管是猎人、农民、淘金者还是土匪,使用最多的都是伯丹步枪。因此,在第三轮考察活动开始前,为和沿途的部落搞好关系,阿尔谢尼耶夫等人特意准备了部分礼物,其中送给土著男性的贵重礼物就是伯丹卡宾枪、枪弹和工具。

德尔苏·乌扎拉使用的也是一支伯丹Ⅱ步枪。在描述第一次见面的场景时,阿尔谢尼耶夫这样介绍德尔苏的打扮:“这个人身穿熟鹿皮做的上衣和裤子,头上扎着块包头布,脚穿一双翁得(冬季穿的用驯鹿皮制成的单层软底皮靴),背着个大背囊,手里拿着架枪用的木叉和一支旧的伯尔登(伯丹)长枪。”虽然是一支老枪,在德尔苏手中却被用得出神入化。他可以在60步的距离上不借助木叉架枪,准确地打中跑动的狍子头部,也能够直接击落高高飞过头顶的野鸭。他甚至让阿尔谢尼耶夫向空中抛掷鸡蛋大小的石头,然后对其射击,结果10块石头被击碎了8块。德尔苏介绍说,这支老枪一方面是父亲留给他的遗产,看见它可以想起父亲,另一方面是用惯了、打得准,因此当阿尔谢尼耶夫好意提出用新枪来换它时,被他拒绝了。而德尔苏后来的被害原因,就是视力出现问题,导致他引以为傲的枪法失去准头。阿尔谢尼耶夫帮助他到城里居住,但他始终无法适应,决意再次返回森林,临别时阿尔谢尼耶夫送给他一支新式步枪,结果被歹徒看中,为抢枪而将其杀害。

德尔苏这样的老猎手,生活所需物资几乎全部来自于大自然,但也有例外,那就是枪弹。全新枪弹需要用貂皮等贵重猎获物,向做生意的中国人或俄罗斯人换取,复装所用的火药、铅块和火帽也是一样。与他形影不离的随身背囊中,除衣物、帐篷布、取火工具、茶砖、烟叶等生活必需品之外,最珍贵的东西就是空弹壳、铅弹、火药袋和一小盒火帽。也正因为此,德尔苏和其他向导为考察队带路的报酬,一般也是伯丹步枪、枪弹或粮食,而非纸币或银币。

日本著名导演黑泽明在1970年代与莫斯科电影制片厂合作拍摄的电影《德尔苏·乌扎拉》海报,主人公手持的正是一支伯丹Ⅱ步枪,背带环的位置为原始状态

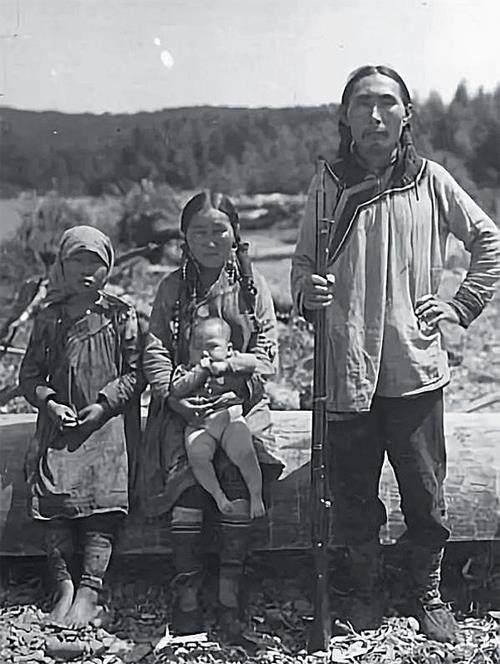

手持伯丹Ⅱ步枪的乌德海人,他们是乌苏里江以东地区和滨海边区最主要的土著民族之一

如今,在黑龙江省民族博物馆内,仍保存有3支伯丹步枪和1套完整的枪弹复装工具。它们均来自于东北最典型的游猎民族、世代生活在大小兴安岭高山密林之间的鄂伦春族。3支步枪均为伯丹Ⅱ步兵步枪,其中之一是鄂伦春族猎人莫金友于1964年捐献的,为图拉兵工厂制造,而全套复装工具则是从黑河市逊克县新鄂鄂伦春族乡征集到的。

在涉及鄂伦春族历史与经济问题的文献中,包括在清代鄂伦春协领公署的满文档案中,都经常提到一种名为“别拉弹克”或“别勒弹克”的猎枪,它甚至可以作为鄂伦春猎手的代名词。“别拉弹克”实际上是汉语对俄文原词的读法,鄂伦春语的读法用罗马字母拼写出来应为biyelidangke,满语的读法则写作bildanke,三者发音基本一致,其实都是俄文“伯丹卡”(Берданки),均是对伯丹步枪的称呼。

历史上,鄂伦春人长期以狩猎为主要生产方式,以此满足衣食住行需求。因此,优良的狩猎工具对鄂伦春人来说十分重要,甚至事关生死存亡。早期鄂伦春族的狩猎工具主要是弓箭,后来逐步过渡到火绳枪、火镰枪(燧发枪)和炮子枪(击发枪),但这些都是前装枪,不仅射速慢,而且容易受到天气等外部因素影响,狩猎效率不高。在19世纪末,更先进的伯丹步枪传入东北地区,它不仅射程远、精度好,而且杀伤力更大,很快就取代了弓箭和火绳枪、火镰枪,成为鄂伦春人主要的狩猎工具,极大地推动了狩猎业的发展。

阿尔谢尼耶夫的名著《在乌苏里的莽林中》中最著名的主人公——德尔苏·乌扎拉,拍摄于1902~1903年期间。他左手持架枪的木叉,右手持一支伯丹Ⅱ步枪,注意上背带环的位置移到了第二道枪管箍上

对鄂伦春猎人来说,“别拉弹克”是一种性价比很高的枪支。与连珠枪(又称快枪)相比,其价格可以说十分低廉,用实物交换则更加合算。1930年代,一支连珠枪要用两匹马才能换到,而莫金友的那支伯丹Ⅱ只用了一头猪作为交换代价。“别拉弹克”的另一优点是结构简单、皮实可靠,只需最低限度的保养就可以使用很长时间,有的步枪甚至传了祖孙三代。另外,“别拉弹克”只能单发射击,退壳过程比较慢,弹壳本身也较大,即使是在地面积雪很深的冬天,或草木疯长的夏秋季节,也比较容易找到弹壳,以便复装或交换新枪弹。当然,这种单发步枪在对付虎、熊等危险动物或需要迅速向目标补射时,不如连珠枪方便,但可以靠猎手的经验加以弥补。

伯丹步枪的另一个好处是,所使用的老式铅头黑火药枪弹相对于连珠枪的无烟药被甲弹头枪弹更容易复装。前者由弹壳、火帽、黑火药和铅弹头4个部分组成。鄂伦春猎人在长期的游猎生活中,早已学会了如何复装伯丹枪弹:第一步是设法将旧弹壳底部发射过的火帽撬掉或顶掉,然后装上新的火帽;第二步是将买来的铅块熔化,倒在模具里做成弹头的形状,然后稍加整饰,使之边角圆润;第三步是将一定分量的黑火药量好后,装入弹壳内;第四步是将做好的铅头安放在装好药的弹壳口部固定,并用蜡将弹壳口部和火帽周边密封好,防止受潮。只需简单的4个步骤,1发足以满足狩猎所需射程和精度要求的复装枪弹就制作完成了。空弹壳只需每次发射后注意捡回,并且可以反复使用多次,铅块、火药和火帽则是从谙达(商人)那里通过以物易物形式,用兽肉和皮张换来的,同样来源的还有粮食、油盐、针线等生活必需品。虽然商人提供的这些物资比实际售价提高了好几倍,但这种复装枪弹的成本还是比直接购买全新枪弹要低得多,而且购买一次材料即可保证一段时间的供应,因此颇受鄂伦春族猎人的喜爱。

黑龙江省民族博物馆中保存的一支图拉兵工厂制造的伯丹Ⅱ步兵步枪,准星、通条、背带等多处经过了改造

在长期实践中,鄂伦春猎人还发明了为伯丹步枪弹配备两种弹头的办法,更进一步降低了使用成本。这种办法就是将复装所用的铅头分为圆弹头和长弹头两种,口径相同,分别对应不同的猎物。圆弹头用石模即可自行铸造,形状是简单的圆球形,用铅量少,但用线膛枪管射出后容易变形,因此阻力大、精度差,威力也较小,适合近距离射击,多用来猎捕狍子等体型较小的野兽。长弹头即标准弹头,用铅量大,但阻力小、精度好,侵彻力强,适合在远距离上射击鹿、驼鹿、野猪等大型猎物。黑龙江省民族博物馆内收藏的那套复装工具中,就包括可同时铸造2个球形圆弹头的石质模具1付,铅皮1块,狍皮火药袋1个,废弹壳截成的火药量杯2个,鹿角制作的夯药器1件,同时征集到的还有带长弹头的整弹2发、空弹壳3个、圆弹头3个。此外,由于各种复装材料中铅的获取难度最大,所以在选择射击部位时,猎人们一般会瞄准目标的头部或后肢上部位置,这样铅弹不会轻易穿透动物躯体,以便回收利用。至于体形很小的貂、貉、松鼠及禽类,鄂伦春猎人则一般不会动用步枪,而是利用各种陷阱和绳套来捕捉,既节约成本,同时也可以避免破坏皮张。

鄂伦春人在使用伯丹步枪的过程中,有时会根据实际需要对步枪进行一定程度的改造。比如伯丹Ⅱ步兵步枪的两个背带环原本均在枪身正下方,而鄂伦春猎人以骑马狩猎为主,为方便骑马时背枪,他们会将背带环位置移动到枪身侧面,或直接在枪托上打孔,然后将枪背带像龙骑兵步枪那样穿过枪托。此外,鄂伦春人也会为伯丹步枪配备枪架,以提高射击的精准度,但枪架的形式与赫哲人使用的带“Y”形头的单根木棍不同,系由两根木棍组成,其中1根带有金属尖头,可作为扎枪使用,在未击中獵物要害或遭其反击时,可用其自卫。

真实的德尔苏(右)与阿尔谢尼耶夫(左),拍摄于1906~1907年期间。阿尔谢尼耶夫背着1支德国毛瑟线膛猎枪,而德尔苏带着的则是1支莫辛-纳甘步枪

电影《德尔苏·乌扎拉》剧照,德尔苏(左)与阿尔谢尼耶夫(右)

在从19世纪末到20世纪上半叶的漫长时间内,鄂伦春人拥有的伯丹步枪数量变化很大。据对新鄂、十八站、白银纳3个鄂伦春人聚居点125户家庭拥有枪支数量的持续统计,1911年时共有火枪35支、伯丹步枪37支、其他步枪(连珠枪)7支,1931年时有火枪22支、伯丹步枪136支、其他步枪29支,1945年时有火枪5支、伯丹步枪101支、其他步枪140支,1955年时有火枪2支、伯丹步枪81支、其他步枪147支。从中可以看出,性能落后的火枪数量持续减少,到1945年时已降至个位数;伯丹步枪数量先是迅速增长,在1931年时达到顶峰,随后的14年间只是略有减少;连珠枪数量到1945年时才明显占优,达到户均1支以上的程度,但真正大幅超过伯丹步枪数量,还要到新中国成立之后。

1931~1945年連珠枪数量快速增长,主要是因为伪满时期日本统治者强制将鄂伦春青壮年人编入所谓“山林队”,发放步枪既为军事训练之用,同时也是强迫鄂伦春青壮年人为其进行狩猎以谋利,并通过对枪弹、口粮的严格管理加以控制。例如日本人规定,新枪弹必须用猎物或空弹壳兑换,而且条件十分苛刻,1只狍子只能换2发枪弹,1只鹿或驼鹿也只能换3~5发,同时猎获物的绝大部分必须上交,猎手本人及家庭只能得到很少一部分,导致生存状态较此前更为恶化。正因为拥有较多数量的伯丹步枪,鄂伦春人才能够在这样的艰难环境中生存下来。

黑龙江省民族博物馆中保存的1套伯丹枪弹复装工具及少量成品枪弹、弹壳

内蒙古呼伦贝尔警方近年来收缴的一支伯丹Ⅱ步兵步枪,背带环被移到了枪身一侧。该枪疑似经过工厂修整,零件上的号码多数不相同,枪号是重新打刻上去的

使用56式半自动步枪狩猎的鄂伦春猎手,这种场景已成历史

但任何事物都有两面性。自清末民初鄂伦春人引入伯丹步枪后,猎获物数量迅速提高,为扩大对外交换创造了条件,形成了本民族历史上的黄金时期。最高峰时,十八站的鄂伦春上等猎手每年能猎获鹿30头、驼鹿40头、狍子100只、灰鼠(松鼠)600只,其他猎手的猎获量在其1/6~1/3,整体获利相当可观。但这种繁荣是以牺牲整个生态环境特别是动物种群数量为代价获得的。伯丹步枪和性能更好的连珠枪在鄂伦春社会的大量使用,反而加剧了传统狩猎经济的衰落。1938年时,上等猎手年均猎获量已明显下降,分别为鹿10头、驼鹿20头、狍子60只、灰鼠300只,降幅接近腰斩。到解放初期,作为鄂伦春人经济支柱的狩猎业已风光不再,难以提供足够的生存基础。所以从1953年起,在党和政府的关心下,鄂伦春人开始下山建村定居,结束了栖息山林、流离转徙的游猎生活。1959年以后,虽然政府提供新式步枪和足量枪弹,专门组织鄂伦春猎手开展狩猎生产,但鹿、驼鹿、狍子的猎获量并没有提高,灰鼠则下降到年均250只左右。此后,狩猎业一直保持着逐年萎缩的态势,直至1996年全面禁止猎捕野生动物。保存下来的伯丹步枪大多上缴后化为钢水,极少数进入博物馆,成为历史的见证者。(全文完)