稚子欢歌,儿童百态

2024-05-24唐灿

导语

《孟子·离娄下》有云:“大人者,不失其赤子之心者也。”每个人的心底,永远有个地方藏着童年,可以让自己重新做回小孩。在中国古代诗词里,描写童年生活和体现儿童百态的俯拾皆是,其中的儿童形象大多天真可爱、活泼快乐,而这些描绘孩童的诗词中又暗含引人深思的哲理、对理想的追求以及对现实的讽喻。本期“诗风词韵”带领读者于古诗词里回味童年的美好与纯真,找寻童心童趣。

牧童吹笛图:寄寓人生理想,承载桃源情怀

古诗词里,描写儿童形象的作品以牧童诗歌为多。诗人笔下的牧童形象,大多是无忧无虑、天真烂漫的儿童牧牛生活的具象化,融入了诗人对理想的追求,体现了中国古代文人对“桃花源”式美好生活的渴望。

牧童词

[唐]李涉

朝牧牛,牧牛下江曲①。

夜牧牛,牧牛度村谷②。

荷蓑③出林春雨细,芦管④卧吹莎草绿。

乱插蓬蒿⑤箭满腰,不怕猛虎欺黄犊⑥。

①江曲:江河弯曲的地方。②村谷:村野和山谷。③荷蓑:披着蓑衣。④芦管:用芦苇做的笛子。⑤蓬蒿:蒿草,指用蒿草的茎当箭。⑥黄犊:小黄牛。

李涉笔下的牧童生活是朝气蓬勃、浪漫自由的。诗歌前两句沿用民歌的曲调,写出了牧童早出晚归的牧牛生活,与下句“荷蓑”“卧吹”远近结合,动态刻画出牧童的悠闲自得,使人仿佛看到在细雨横斜中,牧童披着蓑衣走出山林,躺在莎草中吹笛的快乐模样。笛声悠扬,响彻清幽宁静的山谷,让人陶醉于这充满生机的乡野山林。最后两句是对牧童形象的特写,活泼顽皮的牧童把蒿草当作箭插满腰间,想象自己是一个全副武装的勇士,再也不怕会有猛虎来欺负小黄牛。这清新、生动的诗歌语言,使全诗洋溢着欢快的生活气息,“荷蓑出林”“芦管卧吹”“乱插蓬蒿”“不怕猛虎”几处精妙的细节描写,让牧童率性天真、勇敢无畏的形象更加活灵活现。

牧童形象的象征意义

牧童形象,最早出现于《庄子·杂篇·徐无鬼》,作者借黄帝之口向“牧马童子”问路、问政,表达自己的治国之道。到了唐宋时期,诗人们用蓑衣、短笛、老牛、青草等文学符号使牧童形象更为丰满,也使牧童承载的意象内涵变得更加丰富。此后,牧童逐渐有了不同的形象和多样的象征意义。

一、理想化的牧童形象。诗人通过描写牧童生活的悠闲自得,表达对田园生活的喜爱和对自由的向往,如宋代雷震的“牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹”(《村晚》),清代袁枚的“牧童骑黄牛,歌声振林樾”(《所见》)。在这些诗中,牧童不再仅仅是一份儿童的职业,更寄寓了诗人对理想生活的体悟。

二、现实化的牧童形象。诗人通过描写牧童劳动的辛苦,表达对劳动人民的关注和对现实社会的批判。如唐代张籍《牧童词》中的“远牧牛,绕村四面禾黍稠”“牛牛食草莫相触,官家截尔头上角”,就是诗人借助牧童之口反映人畜面临沉重的徭役负担,展现了农人艰苦的生活,诗中的牧童形象因而极具批判力量。

小儿嬉戏图:骑竹马、放纸鸢,返璞归真拾童心

玩耍是孩童的天性,更是关于童年最美的记忆。古时候的孩童大多有过一段骑竹马、放纸鸢的快乐时光,即使已到风烛残年,那段关于美好童年的记忆碎片,也能让人重拾童心。

观村童戏溪上

[宋]陆游

雨余溪水掠堤平,闲看村童谢晚晴。

竹马①踉蹡冲淖去,纸鸢②跋扈③挟风鸣。

三冬④暂就儒生学,千耦⑤还从父老耕。

识字粗堪⑥供赋役,不须辛苦慕公卿⑦。

①竹马:儿童玩具,折竹骑以当马。②纸鸢:风筝。③跋扈:指风筝飞扬之貌。④三冬:冬季的三个月。⑤千耦:农忙时节。⑥粗堪:勉强能够。⑦公卿:原指三公九卿,此处泛指朝廷高官。

南宋爱国诗人陆游,心中也不乏童心和童趣。写作这首诗时,陆游正值不惑之年,刚刚经历官场炎凉,罢官闲居于乡间。本诗以旁观者视角,描写乡村儿童嬉戏玩乐的日常生活图景,表达诗人的人生感悟。诗歌前两联描绘了一幅雨后村童嬉戏图:一场春雨过后,傍晚放晴,诗人悠闲地来观看一群村童们玩游戏,他们有的骑着竹马,跌跌撞撞地向泥沼里冲去;有的一边牵引着风筝,一边奔跑,任凭风筝在空中飞舞,好不快活。这幅画面极具动态感,还原了质朴的村童游戏。颈联由实转虚、由近及远,描述村童冬闲时分入塾学习,农忙时节跟随父兄在田间劳作,这样朴实无华、安居乐业的生活正是诗人所歆羡的。尾联则在写景叙事的基础上表达哲理与感悟,说孩子们读书只要粗通文墨、能应付赋税劳役等事就够了,不必为了做官而挑灯苦读。

联想到诗人坎坷的仕途,此时他内心必定深感苦涩而郁闷,但他仍然有闲情逸致观赏这简单又朴素的童稚游戏。童趣抵消了他怀才不遇的苦闷,他也在其中寻求到一种闲逸的生活状态和澄澈的心境。除了这首描写儿童游戏的诗歌外,陆游的其他诗作中也有很多对童年和童趣的描绘,在垂暮之年,他依旧保持着一颗童心,如“老翁垂七十,其实似童儿”(《书适(其一)》),“老翁也学痴儿女,扑得流萤露湿衣”(《月下》),这些诗句真切地勾勒出他性格中纯真天然的一面。

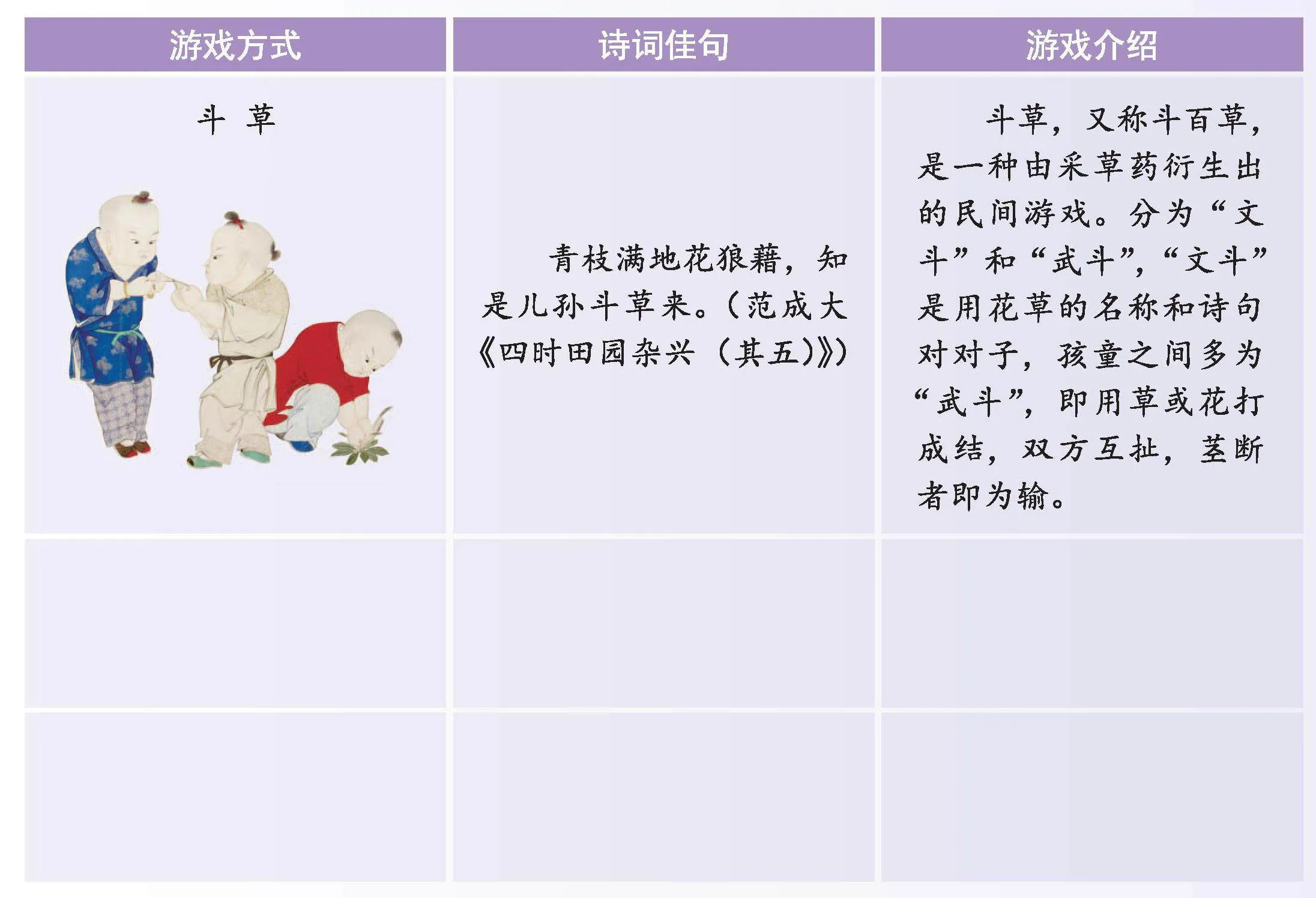

古代的儿童玩具虽然不如现在的玩具新奇多样、种类丰富,但那时的童年游戏同样趣味十足、令人回味,儿童们常常通过亲近自然、感受山水等方式嬉戏玩耍。回想一下,在你学过的或口口相传的古诗词里,有哪些描写儿童游戏的诗句?请将它们摘抄下来,并查询相关资料解读该游戏方式。

山童隐者图:巧用问答形式,彰显隐逸情怀

与以描写儿童生活为主线的作者相比,一些文人还常常通过刻画出现或居住在深山里的山童、僧童等形象,表达自己的归隐之心。

庵居(其一)

[宋]释仲皎①

啼切孤猿晓更哀,柴门半掩白云来。

山童②问我归何晚,昨夜梅花一半开。

①释仲皎:字如晦,越州剡县(今浙江嵊州)明心寺僧人。于剡山星子峰前筑白塔,结庐而居,名闲闲庵。②山童:僧道或隐士的侍者。

此诗是宋代诗人释仲皎隐逸闲适生活的写照,饱含诗意与禅意。诗歌前两句描写庵居生活的僻静与不染尘俗。这里可闻猿啼、可见白云缭绕,正处山中幽僻之处,四周静谧,猿猴都不堪孤独,独居此处的庵中之人却只感舒适惬意,无半点世俗烦恼。而此处“白云”的意象用得更是巧妙,它不只是简单的实体景物,还比喻隐者的高洁、象征诗人的禅心,写景的同时烘托出诗人淡泊宁静、超凡脱俗的品性。诗歌三、四句采用一问一答的形式,一笔点题,描写诗人清晨访梅、醉心忘归的雅趣,通过山中僧童率真的提问,引出诗人远离尘俗、一心向禅的情怀,使整首诗富含哲理。

与前面两首描写儿童生活的诗歌不同,在这首诗中,儿童并不是主角,而是以与“我”对话的他者形象进入诗中;诗中的山童形象也不再是一般的村童,而是诗人表达禅心与禅理的一个联结点。这种写作模式不禁令人联想到唐代诗人贾岛《寻隐者不遇》中的“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”该诗描写诗人来到松下,向童子询问隐者的去向;本诗是山童焦急地跑向院外,询问诗人为何晚归,两者在表现隐逸情怀上有着相似的韵味。

诗词拓展

请赏析以下关键词和诗句,并挖掘其他关于“儿童”的关键词和诗句,填写在横线上。

关键词一:伙伴

诗句:郎骑竹马来,绕床弄青梅。

——[唐]李白《长干行(其一)》

赏析:形象地展现出男童骑竹马、女童折青梅的游戏场景,充满天真烂漫的童趣。

关键词二:

诗句:

赏析: