政策制定对学术研究的使用:程度测量、影响因素、对策及启示

2024-05-24杨代福沈玲丽

杨代福 沈玲丽

摘要:[目的/意义]循证决策是西方国家政策制定科学化和改革型政府的核心。作为一种较为前沿的公共政策理论,其要义是在政策制定中充分使用学术研究以提高公共政策的质量。[方法/过程]本文通过文献回顾和梳理,展示西方国家政策制定中学术研究使用的研究脉络,并探究其对我国循证决策的启示。[结果/结论]西方国家首先运用多种测量工具和方法获知学术研究的使用程度,从中发现研究使用情况存在“研究—政策鸿沟”;其次提出3类理论模型、4个维度的影响因素来解释“研究—政策鸿沟”形成的原因;最后基于程度测量和影响因素研究的结果,设计促进政策制定中使用学术研究的对策。基于西方研究成果,本文提出从开发和设计我国政策制定中学术研究使用程度的测量量表,构建影响我国政策制定中学术研究使用的解释性框架,制定研究与决策协同的行动框架和具体对策这三方面来开展我国循证决策的研究和实践。

关键词:政策制定 学术研究 知识使用程度 循证决策

分类号:D523 G301

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2024.02.02

1 引言

学术研究作为一种严谨的、高质量的证据,能够为政策制定者提供降低决策风险或消除错误决策的知识基础[1]。当前,在政策制定中使用学术研究已經成为政策制定者必备的决策思维和决策能力。这一方面关系到政府决策科学化水平的提高,另一方面关系到以解决公共问题为目标的公共政策质量的优化。在不确定性风险突袭的时代中,基于学术研究证据的政策制定仍然是治国理政、治道变革的大势所趋,具有十分重要的理论和现实意义。

然而,衡量和分析政策制定中是否充分使用了学术研究却是众多学者和政府工作人员面临的现实难题。换言之,如何获知和解读政策制定对学术研究的使用程度呢?实际上,早在20世纪90年代末,“在政策制定中使用科学的、高质量的证据”就成为西方国家提高公共政策质量的重要驱动因素[2]。这种严格遵循在证据基础上进行政策制定的过程被明确界定为“循证决策”(Evidence-Based Policy Making)。最近十几年来,英国、美国、加拿大、澳大利亚等许多西方国家围绕政策制定中学术研究使用的问题开展大量学术研究,在国际学术话语体系中越发彰显其重要影响力。其中,一些研究结果表明,学术研究与政策之间存在不容忽视的“鸿沟”,更进一步地说,循证决策的理论愿景与现实显然不相符合。为什么政策制定没有充分使用学术研究?为什么学术研究对政策制定的影响如此有限?为了全面认识这一议题,本文在中国知网和Web of Science数据库中检索文献,以获取相关的研究情况,检索策略及结果见表1。在本文中,“政策制定中的学术研究使用”简称为“研究使用”。

通过人工解读和梳理检索结果,本文剔除与“学术研究使用”无关的“噪声文章”,最终在114篇检索结果中筛选出中文论文19篇、英文论文41篇,并从中归纳出中西方国家关于“学术研究使用”的研究情况。西方学者在学术研究使用程度的测量、学术研究使用程度的影响因素分析、促进政策制定过程充分使用学术研究的对策研究方面做出了相当多的努力,也取得了丰富的成果。而国内学者针对政策制定中的学术研究使用问题,主要是引入和介绍学术研究影响政策制定的国际经验[3]、西方模式[4]和评价框架[5],分析和总结我国学术研究参与政策制定的主要渠道和模式[6],以及初步探索学术成果有限影响政策制定的因素[7]。对比中西方研究可知,西方国家在学术研究使用程度的测量和影响因素分析上取得了显著的实证研究成果,在促进学术研究使用的对策方面也有系统的理论成果。而我国几乎没有学术研究使用程度的测量研究,也十分缺乏学术研究使用程度影响因素的量化分析,这一定程度上可能导致在提出促进学术研究使用的对策上缺少针对性和有效性。

本文认为,借鉴西方国家的研究成果对我国开展相关的研究和实践具有重要意义,体现在:一是从“学术研究使用”的问题视角切入,拓展了我国科学决策议题的研究视角,也在一定程度上补充了我国循证决策的研究内容;二是西方国家科学的测量方法、量化的实证分析有助于审视我国政策制定对学术研究的使用情况,尤其是更加精准识别了政策制定的科学化水平,深化了对我国政策决策的规律性认识,同时有利于进一步开展我国循证决策的实证研究;三是有助于引发决策者和研究者共同的思考,在实践中将我国研究与决策的协同模式引向深入,亦推动公共政策的高质量发展。因此,本文将全面梳理西方国家政策制定中学术研究使用的程度测量、影响因素、促进对策方面的研究成果,并探究其对我国循证决策的启示。

2 政策制定中学术研究使用程度的测量工具和方法

目前,关于学术研究的“使用”这一概念的规范化和操作化仍在发展中[1]。总的来说,西方国家的决策者在决策过程中以什么样的方式使用研究形成了4种不同但不互相排斥的“使用”方式,即观念性使用、工具性使用、象征性使用和政治性使用。其中,观念性使用是指研究提供新想法、新观点,以引发决策者对政策问题进行思考;工具性使用是指研究结果直接影响决策者做出决策行为;象征性使用是指决策者利用研究证明或支持与政策问题相关的决策预案和行动方针;政治性使用则被视为具有战略性的,用于满足组织和立法要求的使用[8]。无论决策是基于何种方式使用研究,大多数西方学者都侧重于关注如何对研究的使用情况进行描述和度量的问题[9]。对此,西方学者首先将研究的使用情况概念操作化为“研究使用程度”(extent of research used),通常用“研究使用率”“知识利用率”等相似概念来表示。迄今为止,可以归纳为以下几种测量工具和方法。

(1)针对决策者和研究者两类行动主体设计多种指标、量表、指数、评分系统来测量研究的使用程度。在决策者层面,霍尔使用水平量表(the Hall level of use scale)[10]、约翰逊评估使用量表(the Johnson evaluation utilization scale)[11]、拉森信息利用量表(the Larsen information utilization scale)[12 ]、佩尔茨和霍斯利研究使用指数(the Pelz and Horsley research utilization index)[1]、瓦伦蒂娜(Valentina)研究使用指标[13]、SAGE评分系统[14]等可供选择。在研究者层面,测量内容是研究被使用的程度或者研究的影响水平,常用的测量工具包括修正的霍尔关注阶段量表、修正的拉森信息利用量表和范德瓦尔和博拉斯总体政策影响量表(the van de Vall and Boals over policy impact scale)[15]。

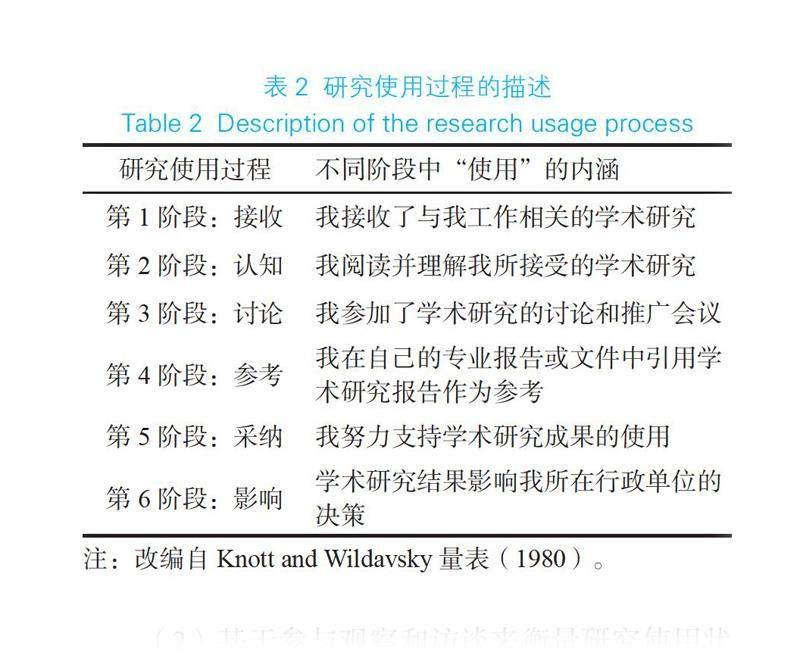

由于严峻的测量挑战,一些学者将测量视角从研究使用方式拓展到了研究使用的全过程,在一定程度上有效提高了测量的可操作性。例如,杰克·诺特(Jack Knott)和亚伦·威尔达夫斯基(Aaron Wildavsky)[16]将研究的使用分为接收、认知、讨论、参考、努力和影响6个阶段(表2),其测量结果在行动主体如何接收、认知和处理新信息方面提供了强有力的经验证据。而且这6个阶段的影响是累积的,最终得出的结果是研究使用的总体程度(或总体水平)。鉴于该量表的内部一致性系数(Cronbachs alpha)较高,既可用于构建利用率指数,也可以将量表直接或修正后用于调查决策者和研究者这两个行动主体的问卷设计,因此Knott and Wildavsky量表在研究使用程度测量的实证研究中经常被采用。目前,通过调查行动主体进行学术研究使用程度的测量是主流的测量工具和方法。

(2)基于参与观察和访谈来衡量研究使用状况。一般而言,通过对话、讲故事、叙事、深入的案例研究等方法可以对决策中使用研究的状况进行描述[17]。例如,通过询问政界人士在现实环境中的参与活动,对研究使用的理解和经验,或者观察其使用研究的情况,进而可以判断并间接获得政策制定过程中研究使用程度的状况。

(3)对文献进行研究使用程度的測量。在一些情况下不易接触到决策者和研究者,一些学者便提出了通过文献进行测量的方法。例如,苏珊·科森斯(Susan Cozzens)等[18]通过计算政策文件中的研究文献的数量来衡量研究的使用率。波林·扎多(Pauline Zardo)等[19]开发了一种根据研究类型和研究使用方式对政策文件进行编码的内容分析方法,以此来进行研究使用情况的衡量。克努森(Knudsen)[20]设计了一种新的测量知识利用程度的方法——DoKU量表,该量表适用于所有知识来源和政策领域,因其更直接地测量知识利用率,从而避免了政治家高估或低估其自报知识利用程度的风险。已有DoKU量表可以为决策者和研究者提供更多有意义的研究使用的信息。这种方法是对主流测量方法的有益补充。

通过以上多种测量工具和方法得出的一些测量结果,例如,政府机构对研究知识的吸收率普遍较低[21],而纳入政策过程中的最好的研究成果也仅对政策制定产生5%~15%的影响[22],表明研究的使用程度在不同国家、不同政策领域、不同政府层级间存在一定的差异,研究使用情况中普遍存在“研究—政策鸿沟”(research-policy gap)的问题。

3 影响政策制定中学术研究使用程度的解释研究

为什么政策制定对学术研究的使用程度普遍较低?是什么因素促进或阻碍了政策制定对学术研究的使用?对此,西方学者们提出了多种解释研究使用情况的理论模型,同时也实证分析了“研究—政策鸿沟”形成的影响因素。

3.1 影响政策制定中学术研究使用程度的理论模型

根据西方研究,可以从研究使用过程中的“静态结构”和“动态运行”两个层面梳理研究使用的解释性模型。

3.1.1 建立在“静态结构”上的两类理论模型 第1类是基于“社群”概念上的理论模型:从“两社群理论”“三社群理论”到“社群不和谐理论”。内森·卡普兰(Nathan Caplan)率先提出了“两社群理论”,该理论认为社会科学家和政策制定者两个群体有着不同的目标、信息需求、价值观、奖励制度和语言,如果这两个社群之间缺乏沟通,那么就会出现研究利用的不足[23]。杰克·P.肖科夫(Jack P. Shonkoff)[24]研究发现,“两个社群”不足以概括“研究—政策”领域中的行动主体。他在卡普兰理论的基础上,着重从组织文化的角度将“研究用户”进一步细分为政策制定者和政策执行者,由此形成“三社群理论”。虽然这两个社群理论对于“研究—政策鸿沟”具有较好的解释力,然而,凯伦·博根施奈德(Karen Bogenschneider)和托马斯·J.科贝特(Thomas Corbett)[22]认为这两个理论没有全面概括“研究—政策”领域中的行动主体,都只强调“组织文化”的影响而忽视了“专业文化”的影响,于是提出了“社群不和谐理论”加以改进。该理论认为在研究使用中包含着5类不同的群体:基础研究人员群体、应用研究人员群体、中介机构、政策制定者群体和政策执行者群体。而这些群体在焦点利益、感兴趣的群体、认知框架、互动偏好、传递信息的方式及背景偏好这6个文化维度上都存在差异,由此就会出现研究和政策制定在某种程度上的脱节。

第2类是围绕“研究特质”和“环境要素”构建的理论模型:从“工程理论”(Engineering Explanations)到“组织社会理论”(Organizational and Social Explanations)。“工程理论”认为,研究的利用是由研究成果带来的进步而导致的,某些社会科学研究产品的特性(如研究的内容属性和研究的类型)制约了决策者使用研究的范围[1]。然而,研究使用不能仅关注研究的特性,其科学解释还需要包括社会、政治和经济力量影响个人和群体进程的方式。由此,“组织社会理论”应运而生[1]。该理论认为,组织的结构、组织文化、组织能力、关系网络、政治和政策背景等环境因素都会影响研究的使用。

3.1.2 建立在“动态运行”上的理论模型 在研究的早期,一些学者提出了“生产者推动模型”。其基本逻辑是研究者应该进行高质量的研究,使其清晰易懂,然后促进决策者将其应用到工作中。出现“研究—政策鸿沟”的原因在于研究者的传播技能存在问题。这一理论仅强调如何从研究走向决策,看起来像一条“单行道”[25]。然而,把研究与决策联系起来更应该是一条“双向道”,应同时关注研究的供给方和需求方,于是,一些学者提出了“双向互动模型”。该模型主张,研究的有效使用应是研究者和决策者充分互动,甚至协同生产的结果[25],出现“研究—政策鸿沟”是因为研究者和决策者沟通不足及缺少交流的渠道。

3.2 政策制定中使用学术研究的影响因素

从上述的理论模型来看,政策制定对研究的使用过程不仅包括了两大主要的行动主体——决策者和研究者,还包括了两大主体间的传播行动和互动关系。而西方关于知识运用影响因素的研究也涉及了这两大主体及其主体间的行动和关系,并提出了科学驱动模式、需求拉动模式、传播模式和互动模式[1]。艾德里安·切尼(Adrian Cherney)等学者[26]又在大量相关文献的基础上进一步归纳了影响“研究使用”的变量分类,即研究供给、需求拉动、传播、互动这4个维度的变量。这4个维度的理论基础有其合理性和必要性。

3.2.1 研究供给的因素 研究供给的因素包括研究者的特点、研究本身的特点和研究者所处的环境特点。①研究者的研究动机、偏好,以及研究者掌握科学研究方法的情况、遵循研究伦理的状况等都会影响研究的质量,进而影响研究的使用。②学术研究的类型、内容属性、来源、研究成果的格式等这些研究本身的特点会影响研究被使用。③研究者所处的环境会对研究者的研究行为形成制约或激励,并因此影响研究的使用。

3.2.2 研究需求的因素 研究需求的因素往往与决策者自身的特点和其所处的环境有关。①决策者对研究的相关性、研究质量、研究建议的可行性的判断力,决策者在一个职位上的任职时间,甚至是决策者的性别、年龄和党派,都有可能影响研究的使用[27]。②决策者所处的环境:如果决策者在政策制定过程中缺乏使用研究的激励措施和将研究纳入政策的体制渠道,则决策者使用研究的程度就会比较低;另外,相互竞争的压力(如既得利益者和游说团体的施压)也会影响循证决策的进程[28]。

3.2.3 研究的传播因素 研究的传播因素涉及研究者、专门中介组织和媒体之间进行的、有目的的研究传递活动。①研究者需要掌握传递研究的策略,包括把握传播的时间、机会,灵活运用传播工具,掌握一定的传播渠道等。②是否存在专门的证据平台及其证据收集、综合能力,以及向决策者传递证据的技巧对于研究的使用也非常重要。③媒体特定的宣传、典型报道和热点引导会促进决策者的注意力变迁,也会引发研究者和决策者对相关研究的关注。

3.2.4 决策者与研究者的互动因素 决策者与研究者的互动因素具体包括接触、协作和关系因素。①是否具有正式的或非正式的接触途径或链接机制。无论是构建委员会或公共论坛这类正式机制,还是非正式的、计划外的接触,在研究使用方面都具有相应的作用。②增强研究伙伴的协作、提升决策者对于证据生产的参与度,有利于增加研究的使用。③研究者与决策者的关系对研究的使用也具有重要意义。研究者与决策者的互动越频繁,联系越紧密,研究的使用越有可能发生。

4 促进政策制定中学术研究使用的干预策略研究

基于测量和解释“学术研究使用”得出的研究发现,西方学者们提出了缩小或闭合“研究—政策鸿沟”的行动框架和多种具体对策,从实践层面上彰显了循证决策研究的现实价值。2010年,维基·沃德(Vicky Ward)等[29]已经提出28个干预知识利用的行动框架,这些框架非常多样,但基本涵盖了从知识生产到知识传播,再到知识采纳的全阶段,这为“研究—政策鸿沟”的干预研究提供了深厚的理论基础。根据前述解释研究中归纳的4个变量维度,本文将促进政策制定中学术研究使用的对策总结为以下4个方面。

(1)强化研究的供给和推动。一是研究者需要运用生产高强度证据的方法开展研究,例如随机对照试验、自然实验、成本收益分析、大数据分析等[30]。二是研究者需要注重研究证据的综合。系统评价、荟萃分析、对干预措施的“背景、机制和结果”均进行研究的“现实主义综合”方法正被诸多研究者所提倡和使用[31]。三是研究者需要掌握为政策制定者制作、调整和定制研究产品的策略,努力使报告更具吸引力和可读性,使结论和建议更具体和可操作性[32]。

(2)改善在“需求拉动”方面的决策者能力和循證环境。一是需要加强对决策者的培训,以提升其搜寻、判断、评估研究的使用意识和使用能力。二是通过电子图书馆、数据库系统、研究的“一站式服务”和“知识池”的建设来建立起证据获取制度,以提高决策者获取研究证据的可及性。三是优化使用研究的激励制度。例如,将政府绩效证据作为政府持续改进的依据,这些都有利于形成强有力的研究使用的激励机制。

(3)充分调动研究者、证据交流平台和媒体的积极性,提升研究的传播度。首先,研究者需要在利益相关者分析、政策网络分析和传播渠道的综合考虑的基础上,灵活采取相应的传播方法。其次,加强如科克伦合作组织、坎贝尔协作组织、循证政策联盟、华盛顿公共政策研究所,以及“快速反应单元”(rapid response units)之类的证据交流平台的建设。最后,激励媒体对一些有重大影响的研究进行报道,或者鼓励媒体开辟一些链接研究界和政策界的专栏(如政策之窗),以此扩大研究的传播。

(4)加强研究者和决策者之间的沟通互动和合作,加速促进研究的使用。以下这些途径经研究表明是有效的。第一,将研究者更多地视作合作伙伴而不是单向的研究生产方;利用借调或短期调任来鼓励政府部门和大学之间的人员交流。第二,建立更多的论坛以供讨论和相互学习,为决策者和研究者提供联合培训的机会。因长期进行更密切和更综合的工作能够促进跨界的理解,一些学者还建议,在整个从研究转化为政策的过程中,研究者和决策者都应“持续互动”[33]。

5 研究评析与启示

5.1 研究评析

通过20余年的研究,西方循证决策研究已经积累了大量的研究成果,在测量、解释和干预“研究—政策鸿沟”方面都进行了富有成效的探索。从目前来看,这些研究仍然存在一些局限性。例如,尽管目前西方学者开发了多种多样的测量工具,但是几乎没有公认有效的研究使用衡量标准,如缺乏明确的理论基础、对研究使用概念的狭义定义、缺乏有效的评分系统等。西方学者虽然提出了多种解释模型和影响因素,但是很难说已经把握了循证决策的规律;其虽然提出了若干干预策略,但是这些干预策略的效果还有待评估,并且也未必适合未来不断变化的治理环境;虽然对常规状态下的循证决策有了许多认识,但是对于危机状态下的循证决策的研究还相当少。另外,跨国、跨政策领域、跨政府层级的比较研究也比较缺乏,这制约了对循证政策制定的普遍性和特殊性的认识,也难以判断理论的解释力。本文认为,未来的研究趋势应体现在以下几个方面:一是开发经实证检验的有效的测量研究使用的工具,以更准确地测量“研究—政策鸿沟”;二是进一步开展对影响研究使用的因素的实证研究,并不断进行系统评论,以获得更具规律性的认识;三是加强对已提出的促进策略的评估和系统评论,并根据新的研究结果提出创新性的促进策略,以更有效地缩小“研究—政策鸿沟”;四是加强危机状态下的循证政策制定理论和方法的研究,以回应现实的需求;五是加强跨国、跨政策领域、跨政府层级的比较研究,以获得对循证决策的普遍性和特殊性的认识,进而推进理论的整合和修正。

5.2 对我国循证决策研究和实践的启示

我国自改革开放以来,一直在不断地追求决策的民主化和科学化。1986年,时任国务院副总理万里在首届全国软科学研究工作座谈会上发表题为《决策民主化和科学化是政治体制改革的一个重要课题》的讲话,明确指出各级党委和政府正确地做出决策除了依靠领导的智慧和经验之外,还要注意发挥专家群体、知识综合体和决策研究班子的重要作用。然而,我们也必须清醒地认识到,基于我国学术研究使用还不充分、部分政府工作人员对智库开展知识服务的认知有限[34]、有些决策者缺乏循证意识与能力等现实,我国“研究—政策鸿沟”的存在是一个严峻的现实。在我国推进国家治理体系和治理能力现代化的今天,理应对我国的“研究—政策鸿沟”加以关注和重视。为推进我国决策科学化的发展,需要充分借鉴西方学者的研究逻辑、理论视角和方法,批判吸收其理论模型。基于中国情景、治理生态和话语表达,我们认为可以从政策制定中学术研究使用的测量、解释和对策研究这3个方面进一步开展针对我国循证决策的本土化研究和实践工作。

5.2.1 开发和设计我国政策制定中学术研究使用程度的测量量表 学界至今尚未系统揭示政策制定中对学术研究的使用情况,可以借鉴西方国家测量工具的设计思路、测量框架和要素,开展对我国政策制定中学术研究使用程度的测量研究。结合我国的现实需要,为了更精准、更有效地测量学术研究的使用程度,在开发、设计学术研究使用程度的测量量表时需要考虑3个问题。一是既要清晰界定政策制定中所使用的研究证据,又要明确界定调查对象,即政策制定过程中的“决策者”与“研究者”的群体构成,以便开展相关的调查研究。在中西方二者的具体构成是不同的,这将导致调研对象和测量工具的差异。在中国,“决策者”应指从党中央到地方的各级党政主要领导干部,“研究者”宜包括大学、社科院、党校、行政学院、政府发展研究中心、政策研究室、地方参事室、党政部门的专门研究机构以及民间研究机构的研究人员。只有明确中国“决策者”与“研究者”的内涵与外延及其与西方的差异,才能对测量工具和方法进行合理的选择。二是开发适用于我国的有效的研究使用的测量工具。这需要批判地看待西方学者开发的测量工具。如前所述,尽管目前西方学者开发了多种多样的测量工具,但是几乎没有统一的、标准化的研究使用衡量标准,研究使用的测量工具在西方国家也还有待完善。因此,可以借鉴西方测量工具的框架、要素,结合实际,进行量表编制,并进行预测试、评估和修正,在此基础上开发适合我国的、有效的研究使用的测量工具。三是构建研究使用程度与决策科学水平或科学化之间的关系,这有利于进一步拓展、深化政策决策科学化的审查维度和评价标准,推进不同政策领域中学术研究使用程度与决策科学化之间的关系研究,更有助于进一步甄别公共政策的质量。

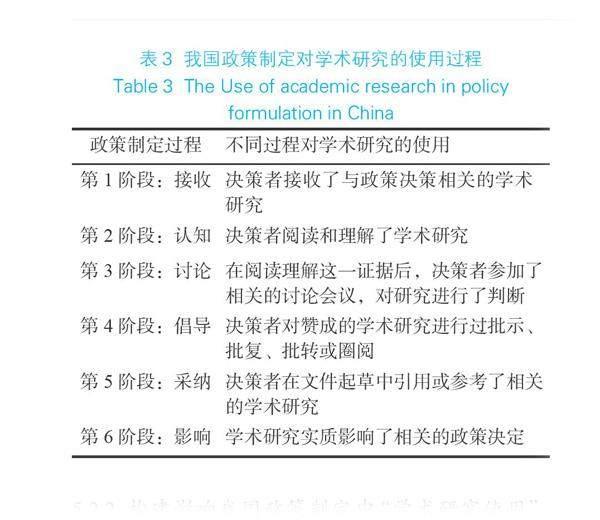

鉴于我国决策者对学术研究的使用普遍经历了研究成果从输入到决策系统,并被采纳和加以运用的过程,本文尝试总结我国政策制定对学术研究的使用过程(表3),这在一定程度上可以为开发和设计基于过程的学术研究使用程度的测量量表提供测量维度和题项方面的参考。

5.2.2 构建影响我国政策制定中“学术研究使用”的解释性框架 合理吸收西方学者提出的理论模型及影响因素,开展对我国学术研究使用的解释性研究。其一,将政策制定过程抽象为关键变量,并理清关键变量间的关系,建立具有内在逻辑联系的分析框架是进行解释性研究的前提。西方学者提出的解释“研究—政策鸿沟”的理论模型(如“社群不协调理论”“双向互动理论”等)提供了重要的理论来源,而创新扩散理论、制度理论、组织变革管理理论、知识管理理论、个人学习理论和组织学习理论等理论视角也为构建我国学术研究使用的分析框架提供了有益思路。但是研究的使用是在特定的治理生态中开展的,这些模型和视角必须充分结合中国的国情和话语表达才能构建出合理的本土化的分析框架。因此,必须充分考量我国的研究资助制度、学术激励制度、政治号召、政府决策的开放度、单一制的政府结构、我国的决策文化与惯例、各决策参与主体的影响、智库发展的程度、媒体的成熟度,以及中国已有的、具有特色的将研究与决策联系起来的制定安排的影响,如此才能描绘出研究如何被生产、获取、解释和使用的中国图景。其二,基于上述框架,进一步开展影响我国学术研究使用因素的实证研究。根据上述框架,选择相关的影响因素,特别是对一些体现我国特殊性的因素进行实证检验,可以揭示促进和阻碍我国学术研究使用的因素,通过实证研究的不断累积,逐渐掌握我国政策制定者使用学术研究的规律,以进一步构建本土化的循证决策理论。鉴于以上情况,本文尝试初步建立一个影响我国研究证据使用的解释框架,即“证据—主体—传播—互动”分析框架(图1)。

5.2.3 制定研究与决策协同的行动框架和具体对策

对西方学者提出的干预策略进行评估和系统评论,并进行可移植性分析,将适当的策略引入中国,同时依据测量研究,解释研究中推导出的因果逻辑和研究结果,提出促进研究与决策协同的行动框架和具体对策。我国在决策科学化的不断探索中形成了将研究纳入决策的一些机制,如政治局集体学习制度、决策咨询机制、领导批示制度、专家参与决策制度、政策试点制度、社会稳定风险评估制度、第三方评估制度和预算绩效管理制度等。毫无疑问,这些都是将研究与决策联系起来的努力,也为我国的决策科学化作出了重要贡献。本文认为,促进我国政策制定中研究的使用,在宏观上为循证决策实践创建良好的外部环境,应当成為设计行动框架的首要举措。只有创建与我国国情和治理生态相适应的“循证环境”,才能为我国政策分析市场、证据交流平台、智库和传播媒体等结构主体的发展提供稳定的制度和资源保障。而从微观层面来看,提高对决策者科学决策能力的考核要求,则能够有效驱动决策者循证意识的提高和循证能力的改善,不失为缩小“研究—政策鸿沟”行之有效的对策。

6 結语

政策制定对学术研究的使用不充分是循证决策普遍存在的问题,应给予关切。西方国家经过20余年的研究历程,在学术研究使用程度的测量设计和测量工具开发、学术研究使用程度影响因素的解释模型和框架建构、增进政策制定过程吸纳学术研究的策略和措施研究等方面具有明显的参考价值,对我国循证决策的研究和实践具有重要的启发意义。我国在“十四五”时期,已全面开启建设现代化国家新征程,国家和社会各项事业发展需要更科学、更精准、更高质量的公共政策指引。这不仅要批判性借鉴西方国家循证决策、科学决策的优秀成果,更要立足我国本土情境,以此助推我国营造出具有中国特色的循证决策环境,建立起更加完善的政策决策科学化的制度和体系。

参考文献:

[1] LANDRY R, LAMARI M, AMARA N. The extent and determinants of the utilization of university research in government agencies[J]. Public Administration Review, 2003, 63(2): 192-205.

[2] SMITH K. Beyond evidence-based policy in public health: The interplay of ideas[M]. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013: 15.

[3] 张云昊. 社会科学研究向政策转化的国际经验: 演进历程、主要模式及其创新路径分析[J]. 科学学研究, 2012, 30(6): 801-806.

ZHANG Y H. International experience in the transformation of social science research into policy: Evolution, main models, and innovation paths[J]. Science of Science Research, 2012, 30(6): 801-806.

[4] 胡春艳. 社会科学知识与公共政策制定: 影响模式的研究[J]. 东南学术, 2005(6): 44-48.

HU C Y. Social science kowledge and public policy formulation: A study of impact models[J]. Southeast Academic Press, 2005(6): 44-48.

[5] 孙志茹, 张志强. 基于知识运用理论的学术研究政策影响力评价框架研究[J]. 图书情报工作, 2013, 57(8): 40-45.

SUN Z R, ZHANG Z Q. Research on the framework for evaluating the impact of academic research policies based on the theory of knowledge application[J]. Library and Information Service, 2013, 57(8): 40-45.

[6] 张云昊. 中国学术研究向政策转化的主要模式[J]. 北京行政学院学报, 2010(6): 25-31.

ZHANG Y H. The main models for the transformation of academic research into policy in China[J]. Journal of Beijing University of Administration, 2010(6): 25-31.

[7] 张兴, 卓越. 循证视角下政府工作人员使用学术成果的影响因素分析:基于多层线性模型[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2020, 22(2): 58-65.

ZHANG X, ZHUO Y. Analysis of factors influencing the use of academic achievements by government workers from an evidence based perspective: Based on a multilayer linear model[J]. Journal of Northeastern University (Social Sciences Edition), 2020, 22(2): 58-65.

[8] MAKKAR S R, WILLIAMSON A, TURNER T, et al. Using conjoint analysis to develop a system of scoring policymakers use of research in policy and program development[J]. Health Research Policy and Systems, 2015(13): 35.

[9] HEAD B, FERGUSON M, CHERNEY A, et al. Are policy-makers interested in social research? Exploring the sources and uses of valued information among public servants in Australia[J]. Policy and Society, 2014, 33(2): 89-101.

[10] HALL G E, LOUCKS S F, RUTHERFORD W L, et al. Levels of use of the innovation: A framework for analyzing innovation adoption[J]. Journal of Teacher Education, 1975, 26(1): 52-56.

[11] JOHNSON K W. Stimulating evaluation use by integrating academia and practice[J]. Knowledge, 1980, 2(2): 237-262.

[12] LARSEN J. Information utilization and non-utilization[M]. Palo Alto, CA: American Institutes for Research in the Behavioral Sciences, 1982: 1-39.

[13] VALENTINA T, ADRIANA V, TOMMASO C, et al. Development of measurable indicators to enhance public health evidence-informed policy-making[J]. Health Research Policy and Systems, 2018, 16(1): 47.

[14] MAKKAR S R, WILLIAMSON A, TURNER T, et al. Using conjoint analysis to develop a system of scoring policymakers use of research in policy and program development[J]. Health Research Policy and Systems, 2015(13): 35.

[15] ANDRY R, LAMARI M, AMARA N. The extent and determinants of the utilization of university research in government agencies[J]. Public Administration Review, 2003, 63(2): 192-205.

[16] KNOTT J, WILDAVSKY A. If dissemination is the solution, what is the problem? [J]. Knowledge Creation Diffusion Utilization, 1980, 1(4): 10-12.

[17] STEVENS A. Telling policy stories: An ethnographic study of the use of evidence in policy-making in the UK[J]. Journal of Social Policy, 2011, 40(2): 237-255.

[18] COZZENS S, SNOEK M. Knowledge to policy: contributing to the measurement of social, health, and environmental benefits[J]. Workshop on the Science of Science Measurement, 2010: 1-39.

[19] ZARDO P, COLLIE A. Measuring use of research evidence in public health policy: A policy content analysis[J]. BMC Public Health, 2014(14): 496.

[20] KNUDSEN S B. Developing and testing a new measurement instrument for documenting instrumental knowledge utilisation: The Degrees of Knowledge Utilization (DoKU) scale[J]. Evidence & Policy, 2018, 14(1): 63-80.

[21] SHULOCK N. The paradox of policy analysis: If it is not used, why do we produce so much of it?[J]. Journal of Policy Analysis and Management, 1999, 18(2): 226-244.

[22] BOGENSCHNEIDER K, CORBETT T. Evidence-based policy making: insights from policy-minded researchers and research-minded policymakers [M]. New York: Routledge, 2011: 1, 99-125.

[23] NEWMAN J, CHERNEY A, HEAD B W. Policy capacity and evidence-based policy in the public service[J]. Public Management Review, 2017, 19(2): 157-174.

[24] SHONKOFF J P. Science, policy, and practice: Three cultures in search of a shared mission[J]. Child Development, 2000, 71(1): 181-187.

[25] TSENG V. The Uses of Research in Policy and Practice[J]. Social Policy Report/ Society for Research in Child Development, 2012, 26(2):24.

[26] CHERNEY A, HEAD B, POVEY J, et al. The utilisation of social science research–the perspectives of academic researchers in Australia[J]. Journal of Sociology, 2015, 51(2): 252-270.

[27] BROWNSON R C, DODSON E A, STAMATAKIS K A, et al. Communicating evidence-based information on cancer prevention to state-level policy makers[J]. Journal of the National Cancer Institute, 2011, 103(4): 306-316.

[28] OLIVER K, INNVAR S, LORENC T, et al. A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers[J]. BMC Health Services Research, 2014(14): 2.

[29] WARD V L, HOUSE A O, HAMER S. Knowledge brokering: Exploring the process of transferring knowledge into action[J]. BMC Health Services Research, 2009(9): 12.

[30] STOKER G, EVANS M. Evidence-based policy making in the social sciences: Methods that matters[M]. Bristol: University of Bristol-Policy Press, 2016: 20-201.

[31] PAWSON R. PAWSON R. Evidence-based policy: A realist perspective[M]. London: Sage Publications, 2006: 8.

[32] CHERNEY A, HEAD B, POVEY J, et al. The utilisation of social science research–the perspectives of academic researchers in Australia[J]. Journal of Sociology, 2015, 51(2): 252-270.

[33] SEGONE M, ed. & Commonwealth of Independent States UNICEF Central and Eastern Europe. Bridging the Gap: The Role of Monitoring and Evaluation in Evidence-based Policy Making[J/OL]. Geneva swizerland unicef regional office for cee, 2008: 46-72. [2021-05-24]. https://www.mendeley.com/catalogue/523bb22d-48ae-3c23-9987-6ae4dac7944a/.

[34] 張璐, 申静. 基于客户需求的智库知识服务方式实证研究[J]. 图书情报工作, 2020, 64(10): 46-55.

ZHANG L, SHEN J. Empirical study on knowledge service methods in think tanks based on customer needs [J]. Library and Information Service, 2020, 64(10): 46-55.

作者贡献说明:

杨代福:论文选题与思路设计,论文修改;

沈玲丽:资料搜集与梳理,论文撰写与修改。

(下转第28页)

(上接第21页)

The Use of Academic Research in Policy Making: Degree Measurement, Influencing Factors, Countermeasures and Enlightenments

Yang Daifu Shen Lingli

School of Public Policy and Administration, Chongqing University, Chongqing 400044

Abstract: [Purpose/Significance] Evidence-based policy making is the core of scientific policymaking and reform-oriented government in Western countries. As a relatively cutting-edge public policy theory, its essence is the full use of academic research in policy-making to improve the quality of public policy. [Method/Process] This paper presents the research context of academic research in policy making in Western countries through literature review and sorting, and explores its implications for evidence-based policy making in China. [Result/Conclusion] Western countries first used various measurement tools and methods to understand the degree of academic research usage, and found that there is a “research-policy gap” in research usage. Secondly, three types of theoretical models and four dimensions of influencing factors are proposed to explain the reasons for the formation of the “research-policy gap”. Finally, based on the results of degree measurement and influencing factor research, western countries designed strategies to promote the use of academic research in policy making. Based on Western research findings, this paper proposes to develop and design measurement scales for the degree of use of academic research in policy-making in China, to construct an explanatory framework for the use of academic research in policy formulation in China, and to develop an action framework and specific strategies for collaborative research and decision-making, and from these three aspects to carry out research and practice of evidence-based policy making in China.

Keywords: policy making academic research degree of knowledge used evidence-based policy making

收稿日期:2023-04-06 修回日期:2023-05-12