调性音乐中的“意外进行”研究

2024-05-23张本正

张本正

【摘 要】“意外进行”是存在于传统大小调体系当中的和声进行,因其出现不符功能性预期而体现出意外性,所以被称为“意外进行”。“意外进行”在传统调性音乐之中有着固定的体现形式,而这些固定的体现形式映射着19世纪晚期出现的新音乐内容。这些新音乐内容的出现并非一蹴而就,在传统调性音乐当中,它们的雏形就以“意外进行”的形式出现了。

【关键词】“意外进行” 传统调性 19世纪晚期音乐 新调性

中图分类号:J605 文獻标识码:A 文章编号:1008-3359(2024)03-0067-06

古典主义时期主调音乐盛行,调性音乐由此拉开序幕,而在其中发挥重要作用的角色便是和声。和声由于本身具有的功能属性尤其是主属功能间的作用与联系,在传统调性音乐当中发挥着不可替代的作用,功能和声支持着调性的明确,同时在过程当中逐渐形成相对稳定的功能和声布局,也正是得益于这一稳定的功能和声布局,“意外”才得以产生。功能和声以功能属性为依据,在调性范围内进行和弦连接,而当和弦连接不以功能为依据时,或者不符功能性预期而体现出意外性,所以产生“意外进行”。

发展至19世纪晚期,尤其是浪漫主义晚期及新音乐出现之际的“个性写作时期”,音乐开始尝试摆脱大小调二元性限制,探索更为多元的可能性,这一时期的音乐也由此与功能性渐行渐远,在以往传统音乐之中,能被称为“意外进行”的和声内容在这一时期的音乐当中“泯然众矣”。但这并不意味着“意外进行”就此消失,这一时期的音乐当中可以随处见到传统调性音乐当中的“意外进行”身影。

本文将通过对传统调性音乐时期、19世纪晚期的作品分析对“意外进行”进行分类探讨,同时就“意外进行”与后来出现的新音高组织手段所存在的联系进行分析。

一、关于“意外进行”

“用某一个别的和弦取代原来期待着的和弦,而且这个替代的和弦并不是其前一个和弦直接的功能后续,这就叫做‘意外进行。”斯波索宾认为的“意外进行”并非单指某一和弦进行,而是当任一和弦连接不符功能预期时,此时的和弦进行即为“意外进行”。“意外进行”之“意外”更多指的是和弦连接时的反常规,尤其是不以功能性为基准的和声进行,以及后续所带来的“意外”效果。而发展至浪漫主义时期及之后,色彩性和声的使用、新的音高组织体系的出现使得“意外进行”的定义更为宽泛,此时的“意外进行”不再也不能仅局限于功能性。

二、“意外进行”的存在条件

(一)避免“意外进行”的泛化

“意外进行”之所以称为“意外进行”,是因为它所体现出来的“意外”性质,即特殊性。这一特殊性就是“意外进行”本身具有的,但更确切地说是由前后存在的常规非意外进行给予的。“意外进行”这一“意外”是通过与常规和声的对比产生的,或是说通过对比来凸显“意外进行”的意外性。如果音乐之中充斥着反常规的“意外进行”,把“意外”进行泛化,那么意外进行就失去本身的特殊性质,“意外进行”就不再是“意外进行”,而是变成作品当中十分普通的和弦连接。

(二)必要的范围限制

“意外进行”的产生必须有范围限制,即“意外进行”若要产生,那么就必须产生于某一相对“非意外”的范围之内。上文提到过的所有在作品中出现的“意外进行”实际上都处在同一范围当中,这一范围就是调性。欣德米特认为在音乐当中三和弦相当于地心引力,拥有引导作用,同三和弦一样,调性在调性音乐当中也发挥着引力作用。调性音乐当中的“意外进行”纵然没有脱离调性引力,但像是陨石一样,虽本不属于这一调性,但由于它已经进入到调性控制范围内,同样会受调性控制,但也正因为在调性范围内,这些反常规的和弦连接才能被称为“意外进行”,如果要将这些在调性范围内显得非常规的意外进行放到新调性音乐这一相对调性音乐来说充斥着更加非常规内容的音乐类型之中,那么“意外进行”也就失去它本身具有的意义,便不能再称之为“意外进行”。

三、传统调性音乐中的“意外进行”

“意外进行”在作品中参与着整体的和声布局,作为和声布局的一部分,“意外进行”是由具体的和弦连接承担的,以下将对几种在传统大小调音乐中较为常见的“意外进行”分类讨论。

(一)反功能进行

反功能是限于功能和声的范围内来讲的,I-IV-V-I(T-S-D-T)是主调音乐当中和声进行的基本框架,基于每一和声对调性所起的明确与巩固作用,其自身都具有功能属性。当下属功能出现于属功能之后时,此时的和声进行便被称为反功能。在传统音乐中,当反功能进行在正常的和声序列之中出现时,也就意味着预期功能并没有出现或者提早出现,而出现于该位置上的则是预期之外的功能和声;抑或是应该出现在属功能之后的主功能被下属功能取代,出现不符预期的“意外”,即“意外进行”。

在贝多芬的《c小调钢琴奏鸣曲》Op13,No.8引子部分当中即存在着多处意外进行。在第5小节处,调性回到c和声小调,此处的和声为导五六进行到四级四六,实际上构成反功能进行,即“意外进行”,在导五六和弦之后按照功能和声的进行原则,本应出现相应的带有终止性质的属功能和声或者主功能和声,但两者都没有出现,而是出现了预料之外的富有动力性的下属功能,这使得音乐无法在此停留,并且有了继续向下发展的推动力。在听觉上,“意外进行”之“意外”呈现得十分明显,音乐进行到此应该出现的终止感被打断,并且出现了驱动性质明显的和声结构,这也使得音乐在本该终止的部分仍然呈现出向前发展的驱动性。

在第8小节(见谱例1)调性仍然是c和声小调,此处的和弦为c小调的属七和弦,而后面出现的既不是形成终止的主和弦,也不是可以形成阻碍的六级和弦,而是预料之外的四级六和弦,这一反功能的出现构成此处的反功能进行,因为下属功能的出现,此处无法形成终止,音乐仍要继续发展。而实际上仔细观察此处的和弦连接,旋律声部的fa音作为共同音进行保持,为了衔接得更加平稳,此处的属七和弦省略五音,重复七音,这就形成两个声部的静止,有所变化的则是下方两声部,成为平行的二度上行。总体来看,此处的“意外进行”并没有对整体的和声进行造成过大影响,下属和声的出现反而像辅助和弦一样为和声进行提供动力,且再次延缓终止式的出现。

谱例1:

(二)阻碍进行

阻碍进行就其功能性质来说同属于反功能,然而作为最为人所熟知的一类意外进行,就其“意外性”来说,阻碍进行与反功能仍存在一些区别。由于阻碍进行在大量作品中有所体现,其在音乐中的使用几乎是约定俗成的,因此阻碍进行就“意外性”来讲,实际上很大程度上不具备“意外”之用,反功能的体现也并不凸显。但在传统和声进行当中,相对于有序的功能进行,阻碍进行仍属于意外进行。

(三)以属功能连锁形式出现的意外进行

莫扎特《G大调钢琴奏鸣曲》(K.283)的第三乐章结尾部分在256~259这4小节之中,所包括的五组和弦构成完整的属连锁进行。将这五个和弦分别看成二级属七和弦、重属七和弦、属七和弦、四级属七和弦,以及四级和弦(见谱例2)。

谱例2:

此处的“意外进行”之“意外”来源于此处连续进行的副属七和弦的不稳定性,以及对所属调性主和弦的倾向性,即属七和弦的确进行到与其相距五度的“主”和弦上,但这一和弦既不具备主功能性质,也不具有稳定性,因此使得看似合理的离调并没有完成,仍然在主调范围之内,并且通过几次的连续,使这种不稳定性和不协和性不断积累,最终在主调属功能和声上得到解决,同时也结束这一属连锁的进行。

(四)调式交替

调式交替作为调性扩张的一种形式,相对于和弦进行来说是较为宏观的存在,之所以与“意外进行”产生联系,是因为调式交替的进行仍然需要具体和弦来承担,而此处承担调式交替的和弦进行即可称为“意外进行”。

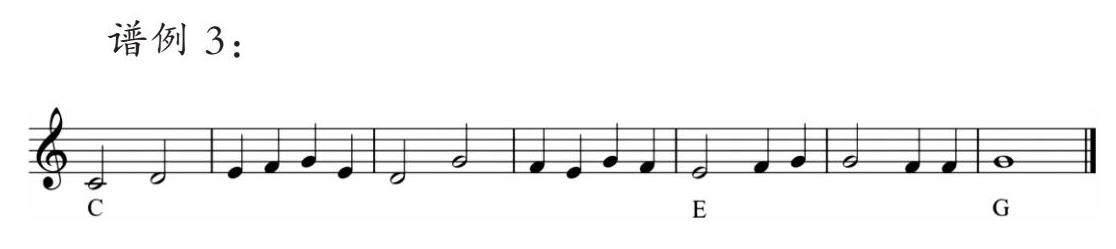

同中音调式交替或同主音调式交替它们进行调式变化所依靠的是中心和弦性质的变化,其区别较为明显,且意外性更为凸显;而当调式交替发生于调式音乐之中,意外性便有所减弱,趋近于无。例如C伊奥尼亚调式转为E弗里吉亚调式又转到G混合莉迪亚调式(见谱例3),其区别只在于调式主音变化,调式之内的各音级和音程关系并没有改变,所以音乐中的变化并不明显,这种承载调式转换的和声进行难以脱离预期范畴,无法产生“意外”不符“意外进行”的要求,因而调式交替若要形成意外,双方至少在一定程度上存在色彩性区别。“以同主音交替大小调为例,用同主音或平行大调和声丰富小调或用同主音或平行小调和声丰富大调,使大调或小调更具色彩性”,而承载这一色彩性体现的和声进行即为“意外进行”。

谱例3:

四、非传统调性音乐中的“意外进行”

“意外进行”是产生于调性范围内的非常规内容,这一非常规体现为不遵循功能和声的序进而体现出意外性质,产生于19世纪末20世纪初以脱离大小调二元性即传统调性为目的而产生的各类新调性音乐与传统调性音乐相比同样是非常规的,这一非常规体现在对传统大小调性体系的脱离,与传统调性音乐中的“意外进行”所体现的对功能性之外的探索具有一致性。

(一)作为前兆的“意外进行”

19世纪晚期新调性音乐的出现并非毫无征兆,它是由许多在传统调性音乐的细微或是大胆的尝试中不断积累最终质变而成的,而这些尝试贯穿传统调性音乐的发展始终。自巴洛克时期到浪漫主义晚期,并非所有的音乐都符合传统调性要求,以“意外进行”等形式出现的但受制于传统调性的音乐内容都在不同程度上预示着传统调性的式微。至19世纪晚期,以往的理性、客观、均衡的音乐理念已无法满足人们在音乐当中的热切诉求,“意外进行”的出现总是伴随着愈加激烈的回响。

1.调中心和弦

浪漫主义晚期的作曲家为了使音乐更具色彩性,使用了许多调性扩张手段,其中就包括改变终止和弦的性质与色彩。皮卡迪三度常见于巴赫的作品中,即用同主音大调主和弦作为小调作品的终止和弦,这具有明显的意外性质。发展至浪漫主义时期,皮卡迪三度在实际应用当中逐渐发展为调性扩张手段,肖邦的夜曲中绝大部分的终止都能见到皮卡迪三度的应用,而在Op.32,No.1中,肖邦却使用与皮卡迪三度完全相反的和声进行,即将B大调终止和弦改为同主音小调终止和弦,这一和声进行手段不仅在于其所体现的意外性和色彩性,更为重要的是从终止手段来看,这一和声进行符合多调性音乐写作手法(在主和弦出现之前的终止式符合同主音大调的和声序进,但在结尾处却以同主音小调终止,符合调叠加状态)。在乐曲结尾处,在由升五音的属和弦进行到主功能和弦后,通过中声部的半音下行进行到同主音小调的主功能和弦,这使得作品结束时的大调色彩转变为与之相反的小调色彩,看似并没有脱离大小调二元性,仍在大小调音高组织体系之内,但实际上这一写作手法已然具有双调性特征。

2.同结构和弦的连锁与并置

同结构和弦的连锁与并置在传统调性音乐当中多以同度和弦的平行进行,以及属连锁的形式出现,这短暂的功能性脱离也具有意外性质,而这一和声进行至浪漫主义后期有了更为复杂的形变与发展。无论是传统调性音乐,抑或新调性音乐,都起着中心作用,在传统调性音乐当中充当这一角色的便是调主音,而在新调性音乐中的调中心便不再局限于单音,和弦也可充当调中心。斯克里亚宾在其创作所使用的中心和弦功能即可认为是同结构和弦的使用。斯克里亚宾为人所熟知的是他不以传统三五度关系而是以四度关系为基础构建和弦,他的作品中充斥着四度和弦音响,而在其中都会有中心和弦,这一中心和弦便充当音乐中的调中心。斯克里亚宾所选的调中心和弦的跟音通常为传统调性中的属音,而与传统音乐中的主和弦一样,中心和弦通常位于作品结尾,这些四度和弦都可视为中心和弦的移位与变体。

在实际运用当中,這些四度和弦并非只有这一种四度叠置形态,他们通过织体的变化也可以分解和弦的形式分布于各个声部,即充当旋律的一部分,更是和声框架的一部分。这与传统调性音乐当中出现的属连锁,以及同度音程的进行都有着结构上的相似性,即:同度同结构的和弦进行,传统调性音乐时期的属连锁前后和弦在关系上大都遵循着属主循环,而斯克里亚宾的和声进行也遵循着自己的“363”体系。

3.半音化的调式交替

上文提到的莫扎特在作品当中使用的属连锁其上方声部形成D—#C—C—B的半音阶下行,虽符合意外进行要求,但就其和声进行来说,仍可归于功能性框架之中(前后和弦可看作属主关系)。而音乐发展至浪漫主义晚期,调式交替这一手段也有了新的变化,由于调性不再局限于传统的大小调音高组织体系,因此调式和声也不再局限于功能性,而调式交替也因此有了更为复杂的发展,并且在形式上调式交替很大程度上会以色彩性和声进行为目的,调式交替不再是主要目的,调式交替的双方也不再局限于同类型调式,而是掺杂着大小调式、教会调式,以及五声调式等,这种调式交替在格里格、拉威尔、穆索尔斯基等作曲家的作品当中均有所体现。

格里格的作品仍然有着浓厚的传统大小调特征和民族音乐色彩,但实际上在其作品中的和声进行上可以看到半音阶和声的运用仍占不小部分,这些半音化的和声进行便是以调式交替的形式出现的,而调式交替的双方也并非同类调式,而是大小调与教会调式,抑或其他特殊调式的交替,以此达到半音阶和声序进的目的。拉威尔作为印象派色彩性和声大师,其对于调式交替的利用更为出色,拉威尔曾在作品当中融入布鲁斯音阶,使得作品的色彩性不仅体现于单一的和声进行,而是整首作品的调式(内在逻辑)都体现出十足的色彩性。穆索尔斯基作为俄罗斯民族主义乐派代表之一,对于调式交替的使用更为纯粹,他不再局限于大小调式,而是完全以色彩性和声的出现而进行调式交替,使得音乐极具个人风格。“在浪漫主义音乐中,这种对创造新声响的追求比文化史上以往任何一个时期都要强烈。”

以上对于传统调性中的“意外进行”在非传统调性音乐的发展与形变进行简要介绍,由此也可得知19世纪晚期出现的所谓新音乐内容实际上在传统调性音乐时期就以“意外进行”的形式出现过,同时,“意外进行”发展至此也无法再称其为“意外进行”,因为其最为重要的特质“意外性”已经不再出众。

至19世纪下半叶,即浪漫主义晚期,同时也是与新音乐接壤的时期,随着传统调性体系的统治时间越来越长久,以及前兆出现得越来越频繁,作曲家们虽然在作品中使“意外”不断出现,但仍无法摆脱传统调性引力,仍能为传统调性所接受,作曲家们便开始更为大胆且更为跳脱的创作,直至“意外进行”无法再被用任何形式解释为“意外”,直至传统调性体系无法再进行合理的解释之时,这时“意外进行”便不再被称为“意外进行”,音乐也就此脱离传统调性,随之而来的便是新音乐。“后来的历史事实已经证明了19世纪晚期的作曲家是达到了浪漫派音乐最高峰的人物,因为他们将浪漫主义理想体现得淋漓尽致,在他们之后,不可避免地要出现一个新的在理想与风格上的改变”。

(二)作为媒介的“意外进行”

或许传统调性体系足够完善,有着足够的包容性容纳这些本不属于传统调性范围的和声进行,但当“意外进行”不能再被合理解释为“意外进行”时,传统调性体系便开始动摇。至浪漫主义晚期,传统音乐发展至此时较之前已有了极大的变化,音高组织、和声布局、和声进行等方面虽没有脱离传统,但相比以往传统音乐也有了很大的区别,甚至在极个别的和声结构之中,已经出现传统调性音乐难以进行解释的新内容,正是这些新内容成为将传统音乐与新音乐相连接的媒介。

以特里斯坦和弦为例,《特里斯坦与伊索尔德》是瓦格纳于19世纪下半叶所创作的歌剧,“瓦格纳《特里斯坦与伊苏尔德》的出现带来了音乐史上的巨大变革,他把调性推向解体的边缘”,在这部作品中,出现了许多难以从传统调性的角度来解释但总归没有脱离传统调性的内容,特里斯坦和弦是在其中最令人感到“意外”的内容。

特里斯坦和弦(见谱例4)首次出现是以F-B-#D-#G的四音和弦形式呈现的,这一和弦如若通过等音变化可以解释为半减七和弦,但与半减七和弦不同的是它的和声走向并不符合传统调性当中和弦连接所要遵循的解决倾向。这一半减七和弦若从调性视角分析,那么它可以看作a小调的重属变和弦,且后续出现属功能,看似的确遵守功能性原则。但如果进行分析则会发现,虽然出现属功能,但每一和弦音的解决倾向并不符合要求,且将特里斯坦和弦看作是这一重属变和弦的做法只是为了能从调性角度对此处的和弦进行做合理解释,并不能真正将其作为和弦本身的最优解。因此若不作为“意外进行”,特里斯坦和弦则是重属变和弦的等和弦,并且后续进行符合功能性进行要求,从这一方面来说,特里斯坦和弦的一侧仍连接着传统音乐;而若看作意外进行,就特里斯坦和弦本身来说,是由增四度加大三度加纯四度所构成的四音和弦,这里的意外性并不体现为预期和弦是否出现,而是体现在特里斯坦和弦中的结构与性质并不符合传统调性范围,无法从传统音乐角度进行审视,从这一方面来说,特里斯坦和弦另一侧连接着日后将要出现的新音乐。“特里斯坦和弦本身还不是新的和声世界,但它却预示着这个新世界的到来”。

谱例4:

五、结语

无论是传统调性范围之内个性鲜明的意外进行,还是浪漫主义晚期与新音乐衔接之际快要“泯然众人”的意外进行,其主要特点都在于“意外”二字。在传统调性音乐当中,意外进行产生“意外”的方式是阻碍或避免预期和弦的出现,从而造成意外进而,产生意外进行;而在浪漫主义晚期,由于音乐当中个性与情感色彩愈发强烈,作品当中出现的更为繁杂多样的音乐内容都可看作是意外进行的映射与发展。“意外”在音乐的发展历程当中,它既作为一部分可以出现在音乐之中,也作为一种意象散发着“可能性”,这一魅力推动着音乐的不断发展。

参考文献:

[1]斯波索宾.和声学教程[M].陈敏,译.北京:人民音乐出版社,2008.

[2]施图肯密特.二十世纪音乐[M].北京:人民音乐出版社,1992.

[3]漢森.二十世纪音乐概论[M].北京:人民音乐出版社,1986.

[4]胡向阳.“漂浮”的属和弦与调性的“黑洞”──瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》序曲的和声分析[J].黄钟(武汉音乐学院学报),1995(01):4.

[5]姜之国.音高组织技术的理论与实践[M].上海:上海音乐学院出版社,2020.