非遗里的龙

2024-05-19

作为炎黄子孙的精神图腾,龙被广泛应用于各种文化领域中,在舞蹈、音乐、食物、体育等非遗项目中都能找到它的身影。

龙舞:舞动的千年图腾

龙舞,也称“舞龙”,民间又叫“耍龙”“耍龙灯”或“舞龙灯”。早在商代的甲骨文中,已出现以数人集体祭龙求雨的文字;汉代董仲舒《春秋繁露》的记录中已有明确的有关舞龙求雨的记载;此后历朝历代的诗文中记录宫廷或民间舞龙的文字屡见不鲜。直至现在,龙舞仍是民间喜庆节令场合普遍存在的舞蹈形式之一。在我国国家级非物质文化遗产代表性项目名录中,龙舞属于传统舞蹈类,目前,共有39个相关项目入选,涉及13个省市。

龙舞在全国多地分布,形式品种多样,各具特色。

广东湛江东海岛东山镇东山圩村的人龙舞素有“东方一绝”的美称。表演時,几十至数百名青壮年和少年均穿短裤,以人体相接,组成一条“长龙”。在锣鼓震天、号角齐鸣中,“长龙”龙头高昂,龙身翻腾,龙尾劲摆,一如蛟龙出海,排山倒海,势不可挡,显现出独特的海岛色彩和浓厚的乡土气息,是东海岛乃至雷州半岛经久不衰的民间风俗和大型广场娱乐活动的重要组成部分。每逢春节、元宵节、中秋节和一些重大喜庆节日,东山圩村必连舞几个晚上的“人龙”,东西两街户户张灯结彩,人流如潮,热闹非凡。

浦江县位于浙江中部偏西,金华市北部。浦江板凳龙盛行于浦江县乡村,广泛流传于江南沿海各地。浦江板凳龙,顾名思义就是一条条用单个板凳串联而成的游动的龙灯。从构造上看,浦江板凳龙由龙头、龙身(子灯)、龙尾三部分组成,俗称“长灯”。根据龙头造型,可分仰天龙、俯地龙、大虾龙等类别。因凳板(龙身)上的设置造型不同,亦有方灯、酒坛灯、字灯等11种不同的形态。一条浦江板凳龙几乎就是一个艺术综合体,它集书法、绘画、剪纸、刻花、雕塑艺术和扎制编糊工艺为一体,融体育、杂技、舞蹈为一炉。

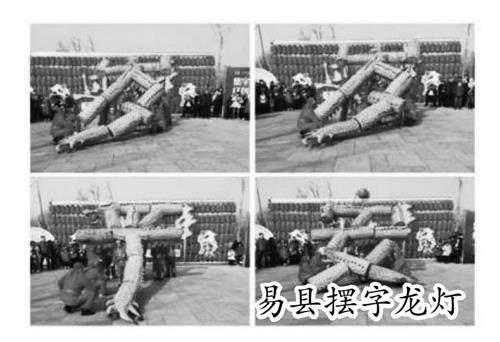

河北省易县西陵镇忠义村位于清西陵,摆字龙灯在这里长期流传。表演常在晚上进行,届时先让周围的光线全部暗下来,而后在锣鼓镲铙的伴奏下,一条火龙夭矫起舞,舞龙者不断变换队形摆出汉字,组成“天下太平”“安居乐业”“立(利)见大人”“正大光明”等吉祥祝福的词句。在整个表演中,龙尾可以单独行动,每个字的最后一笔均由龙尾完成,每摆好一字,龙尾都要绕场一周,再到达应在的位置,显示出轻松幽默、灵动活泼的特色。

龙灯扛阁流传在山东省临沂市河东区九曲街道三官庙村,是一种龙舞和扛阁相结合的广场舞蹈。表演时,彩龙在擎珠者的引导下按既定套路舞动;扛阁以“走场”为主,龙舞动作激烈时,扛阁在一侧交叉变换队形;舞龙舒缓时,扛阁即插入场中龙队中穿行回旋。伴奏主要用大鼓、大锣、大钹等打击乐器伴奏,曲牌有“流水”“急急风”两种。表演进入高潮时,有专人在场外“打口哨”,以渲染气氛。龙灯扛阁的表演粗犷奔放、气势宏大,受到当地百姓的喜爱。

龙船调:来自大山深处的音乐名片

正月里是新年(咿哟喂),妹娃儿去拜年(哟喂),金哪银儿梭,银哪银儿梭……每当《龙船调》熟悉的旋律响起,人们都会情不自禁地跟着哼唱;当歌手唱到“妹娃儿要过河,哪个来推我嘛”时,大家更会高声回应:“我就来推你嘛!”

湖北省恩施利川灯歌国家级代表性传承人全友发说,利川灯歌起源于清康熙年间,当时柏杨坝镇上有位叫谭功朝的落第秀才,弟兄6人平时喜欢打锣鼓、唱山歌、玩彩莲船。他们的锣鼓一响,便吸引四周邻居涌入他家玩耍,于是谭家弟兄组建了一个灯歌表演班子。到清代末年,利川灯歌日益兴盛,一个灯歌班子出灯时不少于60人,演员们合着打击乐的节奏和乐队的伴唱,围着龙船车灯飞旋起舞,翩跹进退。

《龙船调》的原型是利川灯歌表演时所唱的一首叫《种瓜调》的民歌。

1956年春节,利川县文化馆专职馆员周叙卿、黄业威按照传统灯歌的表演方式,将利川灯歌《种瓜调》改编为《龙船舞》。此后,周叙卿、黄业威又对其进一步润色。1958年最终定名《龙船调》。

20世纪80年代,《龙船调》被联合国教科文组织评为世界25首优秀民歌之一。2011年5月,利川灯歌被国务院公布为第三批国家级非物质文化遗产。

龙须酥:细如丝

“白发银丝千万缕,细密绵甜如春雨。香油果脯裹其中,纤手糖雪两相取。”这是古代描绘龙须酥时所用的诗句。

龙须酥是中国民间特色传统小吃,也是中国的非物质文化遗产。其外观洁白绵密,细如龙须,酥体色泽乳白,细丝万缕,口感层次清晰,入口即化,甘甜酥脆,极具特色。

龙须酥为古代皇帝及群臣百姓爱吃的小食品,据说已有二千年的历史。在正德皇帝游历民间时,发现民间竟有味道、外形如此特别之糖,当时称之为“银丝糖”。其入口极香、口味特别,因而对此物产生好感,于是下旨带回宫中,并取名为“龙须糖”,也被称为“龙须卷”,后再传入民间。

除了口味独特以外,其制作过程也如同行云流水般。麦芽糖反复揉搓拉伸成八字形,一直到出现丝状,然后将花生、果仁混合着芝麻一起包裹入刚拉好的糖丝里面。制作出来的龙须酥丝丝分明,雪白饱满。

赛龙舟:属于非遗的“速度与激情”

赛龙舟,又称龙舟竞渡,2011年5月被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。关于龙舟竞渡起源的说法,一说纪念屈原,二说是纪念吴国大将伍子胥,三说与越王勾践有关,民间莫衷一是。其实,不同民族、不同地区,龙舟的传说都有所不同,当地人们也赋予了赛龙舟不同的寓意。比如,江浙地区划龙舟,兼有纪念当地近代女民主革命家秋瑾的意义。贵州苗族人民举行“龙船节”,以庆祝插秧胜利和预祝五谷丰登。云南傣族同胞则在泼水节赛龙舟,纪念古代英雄岩红窝。

龙舟竞渡前,先要请龙、祭神。在赛龙舟时,还多有龙船歌助兴,词曲多根据当地民歌与号子融汇而成,在竞渡时由众桨手合唱,有人领呼,歌声节奏鲜明,雄浑壮美,气势热烈。

作为一种独特的文化载体,龙舟赛已经遍及华人世界。如今,划龙舟已是美国的流行体育娱乐项目之一。德国很多中小学校将划龙舟列入体育教学大纲。俄罗斯不但有在端午前夕举办龙舟赛的传统,圣彼得堡市更是将划龙舟作为庆祝俄罗斯国庆日的活动之一。及至今日,世界上已经有超过85个国家和地区开展龙舟赛。(本版稿件综合文旅中国客户端、中新社讯、中国非物质文化遗产网、《东方文化》等)