植物、商业与时局:民族危机视野下除虫菊的引种与推广(1887—1949)

2024-05-17饶泰勇

饶 泰 勇

作为最具代表性的植物性农药之一,除虫菊在近代被人们誉为“杀虫圣药”(1)关于除虫菊杀虫效力的记载非常多,其中不少直接称之为“杀虫圣药”或类似的美誉,如“蚊蝇虱蚤之驱除剂,东西各国所公认者,莫善于除虫菊”;“除虫菊杀虫效力甚大,为用最广,因其对于植物无药害,对于人畜少影响,百余年来用为世界重要杀虫药剂,已有杀虫圣药之称”;“除虫菊为杀虫圣药”;“除虫菊乃唯一良好除虫药用植物”,等等。参见李贤堃:《浅说除虫菊栽培法》,《四川农业》第2卷第4号,1935年4月28日,第50页;《各县消息》,《昆虫与植病》第1卷第10期,1933年4月1日,第237页;叶展耘:《除虫菊及其经济价值》,《现代生产杂志》第1卷第12期,1935年12月15日,第12页,等等。,是普通民众日常生活与工农业生产中常用的除虫原料。除虫菊原是生长在欧亚大陆的一种菊科宿根性植物,分为红花和白花两个品种,其中红花种的原名为Pyrethrum coccineum(Willd.)Worosch,主要分布于波斯境内,而白花种的原名为Pyrethrum cinerariifolium Trev,原生于奥匈帝国境内。16世纪初人们无意中发现其具有极佳的杀虫功效,遂开始有意进行人工栽培。19世纪初,除虫菊传入德国,并由德国逐渐传至欧洲其他国家及美国。1880年代初,除虫菊传入日本,至1894年,除虫菊已发展成为日本的一种重要农业经济作物,之后日本开始向外输出除虫菊产品。一战爆发后,日本逐步占据世界除虫菊出口之首位,成为近代日本最为重要的出口农业产品之一。

除虫菊虽然只是一种颇具杀虫效力的菊科植物,但其在近代中国的引种与推广却与日本给近代中国造成的民族危机有着密切的联系。在清末民初向日本学习、五四运动、局部抗战、全面抗战等不同历史时期,国人对除虫菊有着不同的认知与期待,也赋予了除虫菊特殊的历史使命与时代意义。这些历史使命与时代意义在很大程度上都与近代日本给中国带来的民族危机所引发的不同时代浪潮密切相关,可视为民族危机下近代中国商业、政治、战争、农药科学技术更新等相互交织关系在植物种植上的展现。

近年来,学界对“跨国性”物种的引种、传播的关注与研究日渐兴盛,像金鸡纳树、桉树、橡胶、花生等外来物种的引种史已被学界所重点关注(2)如:诺曼·泰勒:《爪哇岛的金鸡纳:奎宁的故事》(Norman Taylor,Cinchona in Java:The Story of Quinine),纽约:格林伯格出版社1945年版;顾雅文:《日治时期台湾的金鸡纳树栽培栽培与奎宁制药》,台北《台湾史研究》2011年第18卷第3期,第47~91页;衷海燕、黄国胜:《植物、疾病与战争:民国广东金鸡纳树引种研究(1929—1949)》,《中国农史》2020年第2期,第135~145页;杜香玉:《环境史视域下物种的本土适应与局限——以20世纪上半叶橡胶资源的开发为例》,《暨南学报》2020年第7期,第40~54页;乔瑜:《物种的跨洋传播与生态经验互动——桉树在中国的早期传播(1890—1920)》,《中国社会科学院研究生院学报》2020年第4期,第133~144页;王亚林:《改变世界的奎宁:全球环境史视野下人类对金鸡纳的认知、引种及影响(1853—1939)》,《史学月刊》2022年第3期,第102~112页,等等。。然而,这些研究多从环境史的视角切入,鲜有将植物与民族危机联系在一起的。具体到除虫菊的研究并不多见,目前已有研究大多局限于当前除虫菊的种植技术、分子结构、除虫菊效力等学理和技术等方面,缺乏社会学的视野与历史学的深度。基于此,笔者拟将除虫菊置于近代中国民族危机的视野下,考察在清末民初、五四运动、局部抗战、全面抗战等不同时段日本给中国带来的民族危机下,国人对除虫菊的认知与判断,以及这种认知与判断对除虫菊引种推广所产生的影响。同时,笔者还试图通过除虫菊的引种与推广,揭示近代中国在植物经济方面反抗日本侵略的较量与努力。

一 东洋奇花:除虫菊在中国的早期知识传播与零星引种

甲午海战后,中国开始以日为师,全方位学习日本的政治、经济、文化,以探索和发展中国自身的现代化道路。彼时,日本的诸多新兴物产都被视为先进经验而为中国所关注。日本自1880年代初开始试植除虫菊,如表1所示,至1895年,其除虫菊产量已达5万斤,其后种植规模更是逐年递增,1912年以后开始急剧增加,至1917年其产量已达700万斤。随着日本除虫菊生产量的增加,除虫菊出口贸易也日渐兴盛。民国学者吴德铭经过考证指出:“日本除虫菊之输出发端于一八九四年,至一九○四年,日俄战争后,中国、朝鲜、印度及南洋方面之销路开通,贸易渐盛,一九○六年后,次第输入欧美各国,输出数额,由此日增。”(3)吴德铭:《日本之除虫菊业及其国际贸易上之地位》,《国际贸易报导》第1卷第9期,1930年12月1日,第2页。一战爆发后,原本除虫菊种植业较为发达的亚欧边界地区“因战祸而栽培中止”(4)《日本除虫菊之销路》,《农商公报》第6卷第9期,1920年4月15日,“近闻”,第26页。。尤其是世界各国中“主产地奥德二国,生产骤减,日本除虫菊业,遂取其销场而代之,自是世界除虫菊生产之牛耳,入日本之掌握矣”(5)吴德铭:《日本之除虫菊业及其国际贸易上之地位》,《国际贸易报导》第1卷第9期,1930年12月1日,第2页。。日本除虫菊产业的迅速发展,自然也引起了中国方面的注意。

表1 1895至1919年日本除虫菊收获数量(6)《日本除虫菊之销路》,《农商公报》第6卷第9期,1920年4月15日,“近闻”,第26页。

需要指出的是,除虫菊制品早已以驱蚊香、臭虫药、蚤取粉、灵治水等形式出现在中国各大通商口岸城市。如德国科发药房早在1877年5月就在《申报》上刊登广告:“现有外国新到臭虫药发售,但此药敷在床内,则臭虫闻气尽去,不日即死,最有灵验,大益于人,甚可高枕安眠。”(7)《新到臭虫药》,《申报》,1877年5月3日,第6版。但由于这些除虫菊产品在当时被视为商业机密,因而国人中很少有真正认识除虫菊者。

日本除虫菊的兴盛首先引起了国内农学团体的兴趣。1897年开始,江南总农会在其主办的《农学报》上多次刊登日本学者古城贞吉、藤田丰八、牧野万之照等人有关除虫菊的文章,向国内读者系统介绍了除虫菊的种类、种植、加工制药技术、除虫药效等(8)古城贞吉:《论除虫菊栽培法及效用》,《农学报》第9期,1887年8月,“东报选译”,第7~8页;古城贞吉:《论除虫菊》,《农学报》第10期,1897年8月,“东报选译”,第8页;藤田丰八:《除虫菊茎枝制驱蚊品》,《农学报》第87期,1899年10月,“东报”,第4页;藤田丰八:《除虫菊苗枯死预防法》,《农学报》第118期,1900年8月,“译篇”,第5页;牧野万之照撰,沈纮译:《除虫菊栽培制造法》,《农学报》第179期,1902年4月,第1~3页(内页),等等。。不过,当时《农学报》只是简单地将日本学者的著作翻译过来,其中虽有提及“制为驱蚊品,其利甚多”(9)藤田丰八:《除虫菊茎枝制驱蚊品》,《农学报》第87期,1899年10月,“东报”,第4页。,“往岁德国商人以臭虫药炫鬻于日本,考其原料即此花也”(10)牧野万之照撰,沈纮译:《除虫菊栽培制造法》,《农学报》第179期,1902年4月,第3页(内页)。,但当时日本除虫菊对外贸易刚刚开始起步不久,影响力尚小,国人多以异域奇闻视之,并未引起广泛的关注。这种情况正如时人所言——“中国竟无人理会”(11)《除虫菊之新发明》,《农工商报》第14期,1907年9月21日,第11页。。

1904年以后,随着日本除虫菊种植规模的进一步扩大及其对中国、朝鲜等地除虫菊出口贸易的兴盛,国人对除虫菊的关注度迅速提升。1907年《农工商报》即鼓吹日本除虫菊粉的用途:“驱除牛羊畜类之害虫,稻田菜圃之寄生虫,一概农业,俱赖以保全,概除虫菊有能杀百虫之力,故日本名之为除虫菊”,“夫一亩之地,能一年而获利七八十元”(12)《除虫菊之新发明》,《农工商报》第14期,1907年9月21日,第11页。。1909年《广东劝业报》也称:“日本除虫菊,原分红白二种。当花蕊未绽之际,摘取阴干,捣成细末。趁朝露未晞时,直撒于被虫害之植物上,或用酒精将花粉调匀,用水喷之亦可。即能将各种害虫药毙(日本所售立毙臭虫药,即此菊也)。自有此菊,植物界因受莫大之利益。”(13)《种除虫菊之成绩》,《广东劝业报》第62期,1909年3月22日,第44页。民国元年之后,类似的宣传报道更是不断,这些报道中既有对除虫菊栽培方法的介绍,也有对除虫菊治虫效果的鼓吹,更有对除虫菊制品的广告宣传。如《实业浅说》所刊称:除虫菊粉“拿来治臭虫,是最有效验的,更有拿药粉做的药水,洒在墙壁阴暗之处,那蚊虫百蛉子,就没有命了,并可治田中害虫”(14)黄艺锡:《制除虫药》,《实业浅说》第1-5期合刊,1916年5月再版,第16、15~16、16页。。又如《申报》所载:“除蚊药,用水面浮萍晒干为末,和以除虫菊三分之二,雄黄精五分之一,本四分之三混合搅匀,制为香条,颇效。”(15)某君:《除蚊药》,《申报》,1917年6月10日,第14版。

此外,旅日人士、留日学生等群体也促进了除虫菊知识的传播。如俞爕就曾将在日本静冈县考察茶叶时的见闻发表于《申报》,其中就有“病害预防之法”:“植物预防于茶叶距离行列隙地加种一种植物,如除虫菊、田菁之类,俟其长成后,锄覆茶叶下或埋根际,不但使害虫不生且可以作肥料。”(16)俞爕:《游美调查茶业报告书(续)》,《申报》,1915年9月3日,第11版。又如中国驻日本横滨总领事王守善据其在日本所见,向国内专文介绍日本除虫菊的杀虫功效及其最新的利用方式,并指出“至今日遂普及于日本各地,使除虫菊竟为日本之重要输出物产”(17)王守善:《日本栽培除虫菊之发达》,《农商公报》第4卷第2期,1917年9月15日,第97页。。这种持续的除虫菊知识传播,加之除虫菊治虫确有良效,使得其逐步被国人视为治虫圣药。1915年,时人黄艺锡曾言:“街上所卖外国的立止臭虫药水、杀虫药粉,化了多少钱,拿来试一试,也有灵的,也有不灵的,我知道灵的,就是用菊花做的,叫做除虫菊。”(18)黄艺锡:《制除虫药》,《实业浅说》第1-5期合刊,1916年5月再版,第16、15~16、16页。

在除虫菊知识传播的同时,国人也开始提倡种植除虫菊。1909年前后,国内部分农业机构在关注到除虫菊的治虫效果后,即从日本引进除虫菊,进行试植。如直隶保定府农务局、湖北省农务总会等机构就考虑到“因此种有杀虫之功,于农事上大有关系”,从日本购买除虫菊种子进行试种。经过试种,“居然大见效用”,于是提出“将来逐渐改良,用以饷农界。亦留心农学者所当注重也”(19)《种除虫菊之成绩》,《广东劝业报》第62期,1909年3月22日,第44、45页;《汉口农务会试种除虫菊之成绩》,《广东劝业报》第101期,1910年5月9日,第46页;《试种除虫菊之成绩》,《申报》,1910年4月17日,第12版。。但随着清政府的垮台,这些农业机构中鲜有能真正试种成功且加以推广者。北京农事试验场是国内为数不多的成功者。1915年5月,北京农事试验场通过《实业浅说》杂志发出供应除虫菊种子的广告:“诸位如要种子,北京农事试验场就有,尽可拿来试试看。”(20)黄艺锡:《制除虫药》,《实业浅说》第1-5期合刊,1916年5月再版,第16、15~16、16页。此消息一出,“各处向农事试验场都来要这个种子,也有函索的,也有亲自来要的,场中发出这种子,实在不少”(21)张晋福:《栽种除虫菊的方法》,《实业浅说》第35期,1916年1月23日,第1页。。其中有位署名为“醉生”的人还曾在《申报》上公开表示其于1916年秋曾向北京农事试验场索得白花除虫菊种子一包,并于次年播种(22)醉生:《除虫菊之栽种及调剂法》,《申报》,1917年5月27日,第14版。。

部分旅日人士、留日学生则“鉴于日本田园施用除虫菊之殊效,反观祖国,禾麦果蔬,横罹虫灾,恻然于心,乃携种回国藉资倡植”(23)林建民:《除虫菊学(二)》,《益世报》,1935年1月22日,第9版。。如以植物种植与贸易为业的朱启绥,曾在日本大阪旅居数年,1911年即在家乡定海开办了仙乐种植园,种植各类植物,其园中也种有除虫菊(24)朱启绥:《述本园经营除虫菊事业之概略》,《工商新闻》(端午增刊),1923年6月18日,第11版。。又如,云南留日学生缪嘉祥在日本求学期间“发现‘除虫菊’是一种防虫治害的良药,易栽培、成本低,药效好,为国内所无。即收集种子带回,在定光寺苗圃及西岳住宅前后试验种植”(25)豆雅五:《农艺家缪嘉祥》,《昆明文史资料选辑》第23辑,昆明:政协云南省昆明市委员会文史和学习委员会1994年编印,第181页。。但此时,这些人士大多是在自家庭园进行观赏性的少量种植,鲜有大面积种植者。对此,农业昆虫学家、生物学家杨惟义经过考证后指出:中国自民元后,“虽渐次栽培,然各处植之不多,或在庭园,仅种数株,以供观赏,或于试验场内,聊植片段,以作标本,鲜有视为重要,加以研究,大事种植,而谋生利者”(26)杨惟义:《急须提倡之除虫菊》,《正大农学丛刊》第1卷第2期,1942年6月15日,第40页。。另一位农业昆虫学家、除虫菊研究专家黄至溥也提出了类似的观点(27)黄至溥:《当前我国除虫菊推广问题之商榷》,《农业推广通讯》第7卷第3期,1945年3月,第19~20页。。

通过上述史实梳理,不难发现,甲午战败后,中国为探求自身民族独立,开启了全方位向日本学习之路。除虫菊作为当时日本新兴的农业经济产物,受到了中国人的关注,而且这种关注随着日本除虫菊对华出口贸易的兴盛而日渐提高。在当时的有识之士看来,日本除虫菊种植是值得我们学习的先进样板之一。这种关注更多的是除虫菊本身的除虫效力及经济价值,虽尚未与经济反抗日本相关联,也并未赋予过多的时代使命与意义,但却是民族危机下国人向外探寻发展之路的产物。期间,国人虽有零星引种、试植,但鲜有以商业化种植为事业者。

二 挽回利权:五四运动与除虫菊商业种植的兴起

进入民国以后,随着近代生活方式的转变,人们对除虫菊制品的需求日盛,“几视为家常日用品,而农业除虫上用之者亦渐多,求过于供。试种者获利甚厚,除虫菊遂居然为一种重要农植物矣”(28)邵尧年:《除虫菊栽培法》,《广东农林月报》第1卷第6期,1917年3月1日,第53~54页。。据时人统计,栽植除虫菊“除田租肥料管理各项工费外,每亩每年可溢利三四十员”(29)邵尧年:《除虫菊栽培法(再续)》,《广东农林月报》第1卷第9期,1917年6月1日,第44页。。其获利可谓数倍于粮食作物。但彼时中国鲜有商业化种植除虫菊者,整个中国的除虫菊市场几为日本所垄断。正如《直隶实业杂志》在1914年所言:“臭虫药一物,每年由日本输入我国,为数甚钜。此除虫菊即为制药之原料。”(30)忘筌译:《除虫菊栽培法》,《直隶实业杂志》第3年第4期,1914年4月1日,“学艺”,第1页(内页)。1918年,时任江苏省长齐耀琳指出:“查白花除虫菊灭除害虫功用甚大,日本之除虫药粉、灭蚊线香等均采为原料,行销中国,为数甚巨。”(31)《江苏省长公署训令第4737号》,《江苏省公报》第1780期,1918年12月1日,第2页。

1919年,当巴黎和会上中国外交失败,德国在青岛及山东的特权,全部转让给日本的消息传回国内,使得国人再次深刻地感受到了民族危机。与此同时,一波声势浩大的反对帝国主义的爱国浪潮随之兴起。正如古斯塔夫·勒庞所言:“某些环境变化、突发事件可能会为一个民族带来的新的暗示因素,带来相当大的影响,引导他们付诸行动。”(32)古斯塔夫·勒庞著,戴光年译:《乌合之众:大众心理研究》,北京:新世界出版社2011年版,第88页。巴黎和会的失败引发的行动之一就是在全国范围内掀起了“抵制洋货,提倡国货”的爱国浪潮。此时,日本除虫菊及其制品已成为日本大宗出口产品之一,独占世界除虫菊贸易之鳌头。中国除虫菊市场更是几为日本所独占,仅用以制造蚊烟香、臭虫药之需,“逐年由日本输入,其值亦达数百万元之巨”(33)仙乐种植园驻沪办事处:《利益公开劝种除虫菊》,《申报》,1922年7月1日,第1版。。在这场声势浩大的反帝爱国运动中,日本除虫菊产品自然成为中国民众所重点抵制的商品之一。如1919年6月上海学生联合会因听说美华药房新出了一种臭虫药,便派人前往调查,发现该商品拆开后,“忽露出山产除虫菊株式会社商标,而外层招纸则有请用国货字样,盖系真正的日货而假装者,诸人失望之余,无不大怒”(34)《上海学生罢课之第九日》,《申报》,1919年6月4日,第11版。。在抵制日货的同时,国人要求除虫菊国产,以挽回利权的呼声也自此渐隆。如1919年6月,《时报》提出:“除虫菊我国未必不产,特无人注意耳。此菊栽植甚易,我国旷地甚多,设劝人栽植,制为驱蚊杀虫之药,不独可抵制日货,销数之大,可以预卜,于此提倡国货声中,实业家可注意之。”(35)蛰:《日本除虫菊之市价》,《时报》,1919年6月28日,第11版。

需要指出的是,个别商业嗅觉较为灵敏的商人,在第一次世界大战期间就已经看到除虫菊所蕴含的商机,并渐次开始了除虫菊商业化种植的尝试。1915年,浙江定海植物种植、贸易商朱启绥鉴于一般植物种植“取偿甚微,究不属栽植特用作物之有利”,乃购荒地1400余亩,从事除虫菊种植,并于1917年秋“全部栽竣”(36)朱启绥:《述本园经营除虫菊事业之概略》,《工商新闻》(端午增刊),1923年6月18日,第11版。,成为中国首个商业化种植除虫菊者。上海化学工业社也于1917年开始在沪西购地种植除虫菊。尽管此时除虫菊的商业化种植尚属幼稚,全国真实的种植面积也难以考证,但可以明确的是,这些仅是个别商人的逐利行为,尚未真正与挽回利权、反日爱国等观念相关联。

五四运动爆发后,国内“抵制洋货,提倡国货”的浪潮正好给了国内除虫菊经营商发展的极好机会。因而,他们也迅速加入到提倡种植除虫菊和呼吁除虫菊制品国产的浪潮中来,并成为其中最为积极的群体。他们以“提倡国货,挽回利源”为号召,进行自我宣传,或兜售除虫菊种苗(子),或推销除虫菊栽培种植法书籍,或售卖除虫菊制品。如1919年8月,安徽盈丰牧场的谢先进为兜售除虫菊种子,就以“提倡国货,挽回利权,此今日救国之要图也”为口号,指出:“日人久擅其利,年年将其制造品输入我国,价额不下数十万金。”进而他提出除虫菊种植不难,“望有志之士,疾起直追,以挽利权之外溢也”(37)谢先进:《提倡国货,挽回利权,除虫菊之栽培及其利用》,《中华农学会丛刊》第4期,1919年8月,第18、28页。。1920年9月24日,浙江定海的仙乐种植园在兜售其除虫菊栽培法时,亦开始宣扬“上海各药房每年需销逾百万斤,向皆采自日本。近闻每斤进价须二元以上。吾人若能及早种植,不特可获厚利,抑且足杜漏卮”(38)仙乐种植园:《种除虫菊是极厚利事业,有志诸君何妨先事试种》,《申报》,1920年9月24日,第1版。。上海化工学社在兜售除虫菊种子时,也声称“本社惧漏卮日甚,於丁已年春购地试植”(39)《上海中国化学工业社艺菊圃事务所通告》,《申报》,1920年8月27日,第9版。。当然,除虫菊商人的这些行为或许是爱国热情使然,也或许是出于自身利益考量的投机心理驱使,亦或许是两者兼有之。但不管其真实动机是什么,此时除虫菊种植在舆论上已经开始与“挽回利权”相关联。

在爱国热情与商业利益的双重驱动下,国内除虫菊相关商人还通过各种渠道向各地政府游说,试图借助政府的力量推动除虫菊的种植。如1920年7月,朱启绥就曾致函福建省政府:“栽培特用作物以增进农家之福利,实为今务之急……但就吾人日用起居之需要与防止外国产之输入,并谋有以转输于国外者,当推除虫菊之栽培为最。”(40)朱启绥:《除虫菊栽培法》,《福建公报》第997期,1920年8月14日,第13页。他又鼓吹:“甚矣!中国之漏卮也!以一除虫菊之微,每年由日本输入其价值达三百万金圆之巨。长此不谋补救,吾人之皮毛骨髓即不为下等动物之咀嚼,而转为日本人所吸尽,其危将不可终一哺矣!”(41)《日本栽培除虫菊之盛况与需消之趋势》,《福建公报》第1005期,1920年8月24日,第13页。同时,他随函赠送《实验除虫菊栽培法》50册。受其鼓吹,福建省政府实业厅迅即向各县转发相关资料,要求各县农会、农校切实仿种,并在《福建公报》上连续数期刊载朱启绥的《实验除虫菊栽培法》,以号召民众从事除虫菊种植(42)《福建省实业厅训令第625号(1920年8月10日)》,《福建公报》第997期,1920年8月14日,第11页。。

在政府权威的加持之下,除虫菊进一步与“挽回利源”“厚利”等形象挂钩,而这种形象在当时的反复宣传中又得到不断的加强。这也进一步推动了除虫菊在各地的试植与推广。如1922年,浙江省嘉兴地区由于“迭遭虫患,致收成歉薄”,浙江省实业厅就颁发除虫菊种子“令县辟地试种,以期分给各乡,杀除虫患”(43)《实厅颁发除虫菊子》,《新闻报》,1922年2月14日,第1版。。又如1923年浙江启明学校认为“除虫菊为今日农业上日用上驱虫最重要之妙品,且栽植者,可以至少之土地资本与劳力,能获最大之利益”,并宣称每亩可获纯利洋八十二元,劝大家种植除虫菊(44)启明学校:《劝大家速种除虫菊》,《通问报:耶稣家庭新闻》第1067期,1923年9月,第34页。。再如1924年安徽休宁县农会号召:“故近年种者虽多,而价值反昂,我休农家,何不与此利源。若购种子,各处农场均有出售。”(45)《除虫菊之利用法》,《休宁县农会杂志》第2期,1924年春季,第95页。浙江黄岩县清乡农会也曾劝导农民种植除虫菊(46)黄岩泾清乡农会:《答金镛民黄芳齐陈南薰顾松涛诸先生函询黄金树桉树除虫菊之性状与功用及育苗法》,《通问报:耶稣教家庭新闻》第1097期,1924年4月,第14页。。但这种学校、农会、政府农场的试植更多的只是一种提倡种植的姿态,极少有形成有效商业种植的。

相比学校、农会、政府农场的小规模试植,一些经济实力较为雄厚的民众的商业种植则更值得关注。当时有关除虫菊商业化种植的消息不时出现在报端。如西安的《劝农浅说》记载:“省城种者有王仲和君的花园、大生造胰厂、长安农事试验场、涤园等处,尤以王君园内成绩最佳。”(47)愚工:《劝大家种除虫菊》,《劝农浅说》(西安)第1期,1922年1月下旬,第21页。又有:“华泾镇南华种植园主张东海去秋向牯岭路七号仙乐种植园购得除虫菊种子七八升,辟地播种,茁苗十余万株。”(48)《南华园广种除虫菊》,《申报》,1924年2月23日,第21版。《申报》也记载:“各地种者颇不乏人,滁州王益和所栽统计,年约十余万斤,价值九万余元。近有常州许冠群组织新农公司,辟地广种。”(49)《除虫菊之推广种植》,《申报》,1923年7月10日,第17版。这些栽植的具体数目或许略有夸张,但也能反映出除虫菊的商业化种植正在兴起。

值得注意的是,这些主动种植除虫菊的民众多属商人、农场主或农业机构,其中许多人不仅在订购除虫菊种苗的同时聘请技师,而且自身也具备一定的商业渠道。他们多是自产自销或委托他处代为销售除虫菊种子与花,也有部分是自行加工成蚊烟香等除虫菊制品。除虫菊种植先驱朱启绥除售卖除虫菊种苗、技术、图书外,更是自办蚊烟厂,“发明鹰牌蚊烟香”(50)萤庐:《除虫菊之农场》,《申报》,1925年10月5日,第15版。。又如1921年“苏州农会徐君在枫桥辟地栽种,现在已获收成,且自制蜘蛛牌蚊香,行销苏常一带,获利颇厚,其种子及技师,均由仙乐园主朱启绥君介绍供给之”(51)《除虫菊有运销海外希望》,《申报》,1923年6月5日,第17版。。常州许冠群的新农公司在采购除虫菊种子的同时也聘请了技师周龙耿(52)《除虫菊之推广种植》,《申报》,1923年7月10日,第17版。。一些资本稍逊的农场、试验场则选择直接出售除虫菊粉,如1922年,军人农事试验场将除虫菊加工成粉,“托三晋药房、晋明五金行及兴盛昌诸商号代为出售”(53)《军人农事试验场自制除虫菊粉》,《来复》第205期,1922年6月4日,第10页。。这表明,他们的种植具备了相当的市场性,直接或间接参与了除虫菊国产的市场活动。

尽管此时国产除虫菊的产量还相对有限,但国产除虫菊的上市,打破了原来几乎完全依赖日本进口的局面,一定程度上抵制了日本除虫菊产品的对华倾销。以最为流行的除虫菊制品蚊香为例,“日本蚊香除注销于朝鲜、印度以及南洋群岛外,中国也是唯一销货尾闾。在五四以前,每年总在一百万元以上,国人春梦惊醒,倡用国货,而国货蚊香遂应运而生”(54)白若:《国货特载:中国蚊香事业之调查》,《道路月刊》第42卷第2期,1933年12月15日,第13页。。这些大大小小的蚊烟制造商中,有许多以国产除虫菊为原料,如“国货大王”方液仙就曾表明:“查国产除虫菊,除本社农场所产,系专供本社制造三星牌蚊烟香外,其余国内各地所产,亦多数向供本社需用。”(55)《询购除虫菊粉之复函》,《申报》,1929年2月25日,第16版。又如朱启绥“见日本蚊烟香之盛行,一年漏卮为数殊钜”,其中猪牌蚊烟香为其佼佼者,“遂发明鹰牌蚊烟香以抵制猪牌之销路,今竟后来居上,不见猪牌之踪迹矣!”(56)莹庐:《除虫菊之农场》,《申报》,1925年10月5日,第15版。这些国产除虫菊蚊香的涌现,在一定程度上改变了日本独占中国除虫菊及其制品市场的局面,其中个别日本品牌(如猪牌)也因此被国货所竞逐淘汰。当然,这些或许不能完全改变日本对华倾销的大格局,但无疑都是国人从经济上抵制日本的尝试。

事实上,五四运动爆发后,以朱启绥为代表的除虫菊种植商,瞅准国内除虫菊种植的商机,借助“抵制洋货,提倡国货”的爱国运动浪潮,四处鼓吹除虫菊种植既有厚利亦可杜塞漏卮,呼吁国人进行种植。在他们的推动下,除虫菊被塑造成为可抵制日货、杜塞漏卮的农业经济新宠,不少民众随之进行除虫菊种植。正如时人所言“近今栽培除虫菊者,皆谓有极大之利益存焉,故趋之者若鹜”(57)孙逸卿:《除虫菊(续)》,《新农业季刊》第3、4期合刊,1924年12月,第59页。。但若仔细梳理,能聘请技师,有自身加工、销售渠道的种植者显非普通农民,更可能是资金较为充裕的农业机构或公司。时人孙逸卿也称:“除虫菊栽培极难,非粗农所能胜任,亦非一般之人所能主其事也!”(58)孙逸卿:《除虫菊(续)》,《新农业季刊》第3、4期合刊,1924年12月,第59页。而他们进行除虫菊种植或许也并非仅仅出于爱国的目的。但不可否认的是,五四运动掀起的爱国浪潮,推动了中国除虫菊的商业化种植。这种商业种植一定程度上推动了除虫菊的国产,改变了中国除虫菊市场为外商独占的局面,可视为国人以除虫菊为切入点对日本进行经济反制之尝试。

三 经济抗日:局部抗战下除虫菊种植业的发展

1931年,日本悍然发动“九一八”事变,侵占我国东三省,给中国带来了严重的民族危机。“九一八”事变的发生,极大地加深了国人对日本的仇恨。国内抗日浪潮顿时风起云涌,抵制日货运动随之也在全国范围内再次迅速掀起。作为日本农产出口大宗的除虫菊及其制品也再次被推上了风口浪尖,受到了中国国内的高度关注。

1920年代开始,美国杀虫剂工业迅速发展,杀虫剂等药剂的生产“非常增加”,1921至1927年的7年中“增加85%,其价值由18 688 000增至32 588 000美金”(59)澄:《美国杀虫剂生产增加》,《化学工业》(上海)第6卷第1期,1931年1月,第107页。。除虫菊作为当时制造杀虫剂的重要原料,其需求也随之急速增长。随着美国除虫菊原料需求量的急速增长,以美国为主要出口市场的日本除虫菊种植业也迅速发展。每年由世界各国输入美国的除虫菊为数巨大,其中“尤以日本为甚”,约占美国进口总数的90%(60)吴德铭:《日本之除虫菊业及其国际贸易上之地位》,《国际贸易报导》第1卷第9期,1930年12月1日,第3、2~4页。。日本作为当时能“左右国际之市场”的除虫菊出产大国(61)吴德铭:《日本之除虫菊业及其国际贸易上之地位》,《国际贸易报导》第1卷第9期,1930年12月1日,第3、2~4页。,不仅大量出口除虫菊原料至美国,而且在亚太地区也大量倾销其除虫菊制品及原料。

反观中国,虽自五四运动前后就开始了除虫菊的商业化种植,但由于国内军阀混战等诸多因素的存在,“没有极完满之印象达到民间去”(62)周开慧:《除虫菊之栽培与利用》,《新农村》第1卷第5期,1934年10月1日,第120页。,种植者多为小型农业机构或者公司。整个1920年代,除虫菊虽有所种植,“但以范围过小,效率至微”(63)《家庭社提倡播种除虫菊》,《时报》,1933年9月7日,第5版。,“国内产量稀少”(64)《上海县第一区紫冈合作社征求种植除虫菊同志》,《上海民友》第74期,1934年7月10日,第26页。。如当时作为中国最为著名的“三星”蚊烟香制造商的中国化学工业社自1917年开始种植除虫菊,然至1931年,其所属新旧农场面积不过300余亩,“自己所种的还不够消费”(65)《工商史料之十二:中国化学工业社之除虫菊农场》,《机联会刊》第104期,1934年10月1日,第32页。。整体而言,“栽培除虫菊在我国还很幼稚”(66)周开慧:《除虫菊之栽培与利用》,《新农村》第1卷第5期,1934年10月1日,第120页。,中国除虫菊市场仍是严重依赖于日本。日本驻上海商务参事官横竹平太郎对上海的调查报告称:“近年因为持续的抵制日货,日本品销售不畅。中国商人乘机崛起,有四五家工厂规模稍大,此外亦有相当多的家庭式工厂在生产”;但1928年至1931年间,“上海港本邦所产的除虫菊每年的输入为10万至15万磅,随着成品需要的增加,原料的增进是必然的,因此日本的除虫菊在上海市场上是独占鳌头的商品”(67)横竹平太郎:《本邦产除虫菊需给统计等相关件》(1932年1月14日),外务省记录:《本邦(日本)农产物关系杂件:除虫菊及杀虫粉之部》(外務省記録『本邦農産物関係雑件/除虫菊及殺虫粉ノ部』),亚洲历史资料中心(JACAR),日本外交史料馆藏,Ref.B09041248900。。浙江省政府也调查称:“查市上所售除虫菊制品其原料大都由外国输入”(68)《提倡种植除虫菊》,浙江省政府秘书处编:《浙江省政府行政报告》,1932年8月,“农矿”,第23页。,其中尤以日本为最。

有鉴于此,1932年夏,国民党瑞安县执行委员会监委谢希祖、代表姜文龙、陈云亭等向中国国民党浙江省执行委员会呈文称:近年来日本专门将除虫菊“制成臭虫粉,销售我国,为数在数千万万以上,实我国之一极大漏卮也。去岁九一八案件发生后,我全国民众齐起抵抗,对此除虫圣效之药,便觉无物可以代替,闻仇商等仍购日货,换以招纸,或伪造他药改装出售,并未闻我国政府有以提倡播种之也。本大会有认为提倡种植之必要”;同时,请求国民党中央执行委员会转饬实业部通令各省广为种植除虫菊并委派技师到各省教习种植(69)《实业部农字第一七六二号训令为浙江省执委会请派技师赴各省教习种植除虫菊一案令厅斟酌情形办理由(1932年8月5日)》,《四川省建设公报》第10卷第7期,1932年12月,第4、5页。。该呈文获得国民党浙江省执行委员会委员张强、许绍棣、项定荣等人的认可,并代为转请国民党中央执委会转饬实业部。实业部接到该函后,便“通令全国提倡种植除虫菊,以谋自给”(70)《除虫菊为臭虫药之原料,实业厅提倡种植》,天津《益世报》,1932年8月7日,第6版;《饬教习种植除虫菊》,《浙江省建设月刊》第6卷第4期,1932年10月,“工作概况”,第30~31页。。在国民政府实业部的推动之下,各省纷纷训令所属各县、农场等提倡除虫菊种植。如陕西省接到实业部的训令后,即令所属九十二县、陕西农棉试验场等“布告农民劝导种植、试种以资提倡指导”(71)《陕西省建设厅训令:令九十二县县政府、陕西省农棉试验场(1932年9月2日)》,《陕西建设周报》第4卷第19期,1932年9月10日,第12、13页。。又如河北省实业厅接到实业部训令后,随即转知各县办理(72)《除虫菊为臭虫药之原料,实业厅提倡种植》,《益世报》,1932年8月7日,第6版。。再如浙江省“建设厅奉实业部令转饬各县政府劝导农民种植除虫菊,并饬由各农事试验场就近提倡指导”(73)《农矿:提倡种植除虫菊》,浙江省政府秘书处编:《浙江省政府行政报告》,1932年8月,第23页。。各县接令后也多积极响应,如河北房山县(现北京房山区)接令后,即在“该县农场试种除虫菊已成活二百三十余株,拟编印浅说,来春分发农民种植”(74)《河北省实业厅指令第1173号(1932年9月28日)》,《河北实业公报》第17期,1932年9月,第69页。。1932年8月,江西省丰城县在接到实业部训令后,“县长为积极提倡起见”,随即向江西省实业厅要求派发除虫菊种子,准备在县境提倡试植(75)龚学遂:《训令南昌农业试验场据丰城县县长呈请颁发除虫菊种子及栽培法等情令仰酌量检寄由(1932年8月19日)》,《江西建设月刊》第6卷第7、8期合刊,1932年9月,“公文”,第23、24页。。可以说,在“九一八”事变的背景下,除虫菊被赋予了“经济抗日”的使命与意义,为政府所提倡种植,并形成了一股农业政治新风。

此外,部分绅商也意识到除虫菊种植与经济抗日的关系,进而提倡种植。“九一八”事变发生后,许多中国商人即对进口日本除虫菊产生了迟疑,正如日方所观察到的:除虫菊商品“工厂方面制造期在即,不得不购入原料,但抵制日货还在持续,还未和日本商人签订合同的华商持观望的态度”(76)横竹平太郎:《本邦产除虫菊需给统计等相关件》(1932年1月14日),外务省记录:《本邦(日本)农产物关系杂件:除虫菊及杀虫粉之部》(外務省記録『本邦農産物関係雑件/除虫菊及殺虫粉ノ部』),亚洲历史资料中心(JACAR),日本外交史料馆藏,Ref.B09041248900。。与此同时,部分绅商则开始图谋发展国产除虫菊种植业,以替代日本除虫菊。1932年7月,无锡各界抗日救国会经济委员会委员、实业家薛明剑等人向江苏省实业厅呈文:“请求通令各县农场、提倡种植除虫菊,以利农村经济事。”呈文指出:“当此苏省农村经济崩溃之秋,如蒙钧厅赐予提倡,三四百万之漏卮,立可挽回,似于农民生计,不无裨益”。因薛的请求亦符合江苏省的农村经济发展计划,竟获苏省支持,并邀为指导(77)《提倡种植除虫菊薛明剑上书何玉书首倡,实业厅令各县农场试植》,无锡《人报》,1932年7月27日,第2版。。时人林建民更是指出:除虫菊“巨量原料,均由日本舶来,以此与日抗衡难望操胜,坐视东邻除虫菊粉与其配置物源源输入,漏卮年达五百余万元,是以今后方针惟在国内,热心提倡,增进产量,最低亦当自给,而后方可与日争竞于市场,而挽经济之损失”(78)林建民:《除虫菊学(二)》,《益世报》,1935年1月22日,第9版。。这表明,当时的部分商民,对于日本除虫菊在中国的倾销有着较为深刻的认识,并对种植除虫菊以“经济抗日”有着相当的期待。

为了推动除虫菊种植,国内商人采取了极为灵活的举措。其一,利用现代展销手段,借以造势,鼓吹与提倡除虫菊种植。1933年起,中国化学工业社为了使国人了解除虫菊事业的重要性,提高民众种植的兴趣,数年间多次邀请社会各界名流前往其除虫菊种植园参观。如1933年5月,该社邀请了农、工、商、学等各界名流到种植园参加除虫菊收获典礼,其中既有王汉强、黄警顽、顾声一、林大中等社会名流以个人名义参加者,也有上海社会局、机联会、实光农场、商品陈列所、家庭工业社、中国国货公司、中国化学研究所等知名团体或机关代表,总计400余人(79)《中国化学工业社招待菊圃参观团》,《申报》,1933年6月2日,第12版。。1935年5月,该社除虫菊收获典礼更是邀请了上海市长吴铁城、国民党中央党部农人科科长范苑声、上海市委秘书长俞鸿钧等政要在内的各界名流400余人参加。这些政要、名流不仅参加典礼还现场发表讲演。当时,上海市长吴铁城发表演说指出,我国提倡工业多年,但至今未能使国货在与外国竞争中实现挽回漏卮之目的,究其原因乃是只有资本和技术,却难以实现原料自给,在这方面,中国化学工业社除虫菊种植给国人树立了一个好榜样,并表示自己对该社提倡种植除虫菊寄予厚望。范苑声在演讲中也同样提到我们要振兴中国工业必须先从改进农业着手,中国化学工业社试图通过提倡种植除虫菊以实现蚊香原料自给的做法不仅对农业经济有极大裨益,而且对振兴中国工业同样具有非凡的作用与意义(80)《中国化学工业社除虫菊收获礼,昨到各界四百余人,吴市长举行撷花式》,《申报》,1935年5月26日,第13版。。这些讲演虽未言及日本,但其中“挽回漏卮”“使制造蚊香原料,得以自给”等语显然是针对日本在中国倾销除虫菊及其产品而言。他们的出席与讲演,经过与会记者的宣传报道,无疑能够使得除虫菊种植与“经济抗日”这一时代潮流更为紧密地结合,也更能起到提倡除虫菊种植的效果。实际上,他们举办除虫菊收获典礼的目的也正在于此,正如其后上海市农会所言:“际此农村破产之时,倘能提倡普遍种植除三星除虫菊……并予以提倡,俾全国民众憬然于政府之提倡,得以风行景从,广为播种,不独漏卮可塞,抑亦农村崩溃声中救济农村经济之一策也。”(81)《市农会呈请实部奖励国产除虫菊》,《新闻报》,1935年6月17日,第9版。

其二,为了更好地吸引民众从事除虫菊种植,除虫菊产业商人还承诺给予种植者种子、技术、资金、管理、产品收购等方面的保障。如家庭工业社就同上海银行联合直接与农村合作社接洽,“供给种子,使其播种,至管理、技术、均聘由专家指导,所有收获,由该社优先收买”(82)《家庭社提倡播种除虫菊》,《时报》,1933年9月7日,第5版;《上海县第一区紫冈合作社征求种植除虫菊同志》,《上海民友》第74期,1934年7月10日,第26页。。又如复昌科学制造厂为鼓励民众种植除虫菊,“呈请省府,通令各县,遴派农民来场实习,俾资观摩”(83)《除虫菊:复昌科学制造厂决在东局子栽培》,《新生活周刊》第1卷第16期,1934年8月11日,第16页。。再如中国化学工业社“除编印《除虫菊栽培法》一书,分赠国人,唤起注意外,并订定合作规约,以优价收买国产除虫菊,以资提倡”(84)《中国化学工业社(工商史料之十二):中国化学工业社之除虫菊农场》,《机联会刊》第104期,1934年10月1日,第32页。。正如时人所描述的:“种子是由工业社奉送的,技术可由工业社派员来指导,款项可由工业社来垫借……中国还印了许多宣传册子,指导大家怎样种植,并保证每亩除虫菊可收干花一担,每担以六十元计算,每亩可有净利三十余元。并拍了除虫菊种植电影,各处放映。因此,除虫菊的‘有利可图’深深地印入了许多人的脑中。”(85)三秋:《除虫菊的末路》,《中国农村》第2卷第7期,1936年7月1日,第7~8页。

正是在政要、商人、学者等群体的极力鼓吹与实操之下,除虫菊逐步被建构成为经济抗日、救济农村且获利丰厚的绝佳经济作物,一时之间,种植者甚众。一如著名实业家、批评家陈蝶仙(笔名署天虚我生)所言:“于是风发云涌,群起而图,在此三年之中,国人之种除虫菊者,已如二十年前之黄金树一般”(86)天虚我生:《除虫菊之合作计划》,《机联会刊》第162期,1937年3月1日,第4页。。如永嘉县民张云忱因除虫菊“仅就上海一隅进口统计,年达三百万金,悉系舶来,本国土产,不及万元,漏卮之钜,殊堪惊人”,为谋试植起见,便设立统纪除虫菊试验场,“先栽三十余亩,藉资提倡”(87)《永嘉县政府布告建字第73号(1935年4月10日)》,《永嘉县政月刊》第4期,1935年4月30日,第26页(内页)。。又如山东文登县商会在看到《益世报》有关除虫菊的广告宣传后,即去信询问编辑,表示:“近来吾国人士以农村破产,多主张种籽除虫菊,为挽回利权,提倡农民副业,意美且善”,但由于其没有购买除虫菊种子的渠道,乃请求“赐予选买该项种子少许,作为先期试种,一俟成绩优良,再行推广”(88)《山东文登商会要买除虫菊种籽,请林建民君直接函接》,《益世报》,1935年5月19日,第8版。。时人张崇琬致信报社言:除虫菊为“多年生的草本植物……为什么中国人不多种一些,以致利权外溢呢?鄙人因见于此,拟在本京附近,租地百亩,专植除虫菊”(89)《除虫菊问题:答会员张崇琬君》,《农林新报》第13期,1936年5月1日,第331页。。当然,这些种植者中也不乏仅仅因为除虫菊的除虫效力和经济利益而栽培者,如永嘉三区吴景头“近年来系屡受虫灾风灾之打击,致收成不足偿主,于是一般有智识的农民,向上海五洲大药房函购除虫菊种子”,并聘请李芝庭和本地大学生加以指导种植,“已栽植此菊成功者有两百亩”(90)可美:《吴景头农田改植除虫菊》,《民间(半月刊)》第1卷第19期,1935年2月10日,第30页。。但这些种植行为本身就是国产除虫菊种植业发展的一部分,某种程度上也具有抵制日货的效用。

在除虫菊种植的热潮之下,“拔去稻麦,拔去棉花,改种除虫菊的土地,确也一天比一天多了起来。单就中国有特约‘合作’关系的来说,在临平就有数千亩,在江北有上万亩的,散处各地数百亩,数十亩的,更不知有多少”(91)三秋:《除虫菊的末路》,《中国农村》第2卷第7期,1936年7月1日,第8页。。事实上,“国人经此番提倡之后,种之者遂日多,抗战以前江浙数省约有七千余处”(92)黄至溥:《当前我国除虫菊推广问题之商榷》,《农业推广通讯》第7卷第3期,1945年3月,第20页。。而整个中国“国内除虫菊菊场百亩左右者极多,北方唐山韩城一带有社员赵伯云君等三家,大名南宫有社员刘菊农君等数家,江苏浙江社员李惠张子有君等数家,至五六百亩者国内亦有三十余家,千亩以上者亦有数家”(93)《中国除虫菊研究社总答疑问者,诸清德杨子敬先生注意》,《益世报》,1936年8月23日,第9版。。

国内除虫菊种植面积的扩大,对于除虫菊商人用国货替代日货,促进除虫菊自给无疑是有相当帮助的。然而,除虫菊的种植时间仅限于春、秋两季,且从种植到收获需要近两年的时间,政、商、学等各界自1932年下半年开始联合推动的除虫菊种植,理论上来说1934年就能有所收获。但很显然,这种推动并不能一蹴而就,而是一个持续数年的渐进式过程。实际上,除虫菊种植涉及土地、资金、技术、种子、种植季节等诸多方面的因素,普通民众并不会轻率地响应政府号召,即使种植也会经过相当一段时间的准备。因而,尽管社会各界在1932年即开始推动除虫菊种植,但是普通民众响应行动会相对滞后,至于国产替代日货更是难以立即发生作用,其实际效用乃需要数年方能真正显现。

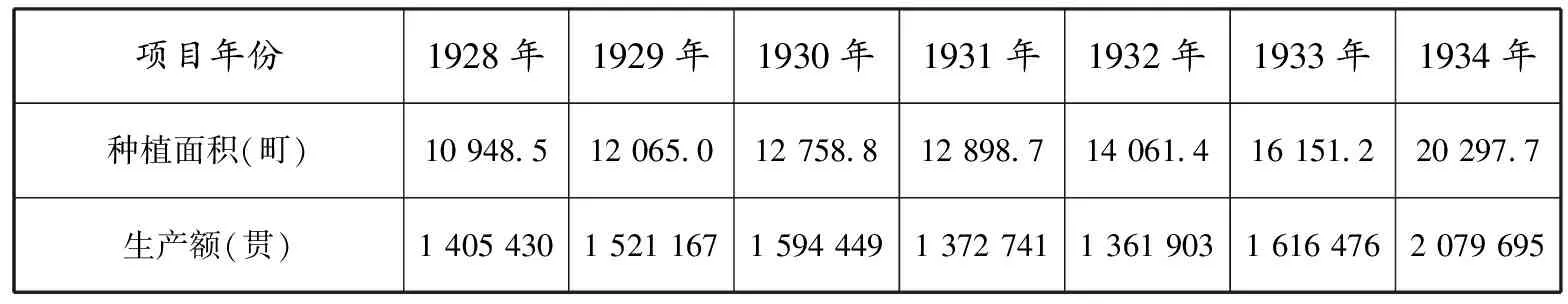

中国提倡除虫菊种植的同时,日本的除虫菊种植也在迅速发展。如表2所示,1928—1934年间,日本除虫菊种植面积和产额也都在大幅增加。1928年日本除虫菊种植面积方才10 948.5町(约合16.3万亩),1934年就已增至20 297.7町(约30万亩),增长了85.4%。若将中国除虫菊的产地面积和产额与日本相比较,中国的除虫菊种植业无疑是相对幼稚的。以1934年为例,日本进入收获期的除虫菊面积(理论上为1932年的种植面积)为14 061.4町(约21万亩),生产额为2 079 695贯;而“中国菊产地仅有三千余亩,生产量仅有三十余万斤,生产额值廿万元”(94)林建民:《除虫菊学(三)》,《益世报》,1935年1月23日,第9版。。正如时人林剑铭所指出的:“现时全国每年销用六七百万元除虫菊及其配制物,百之九六由日本及欧美输进。我国南部的产量,不及百分之五。”(95)《林剑铭先生创办除虫菊研究社,可除农业害虫可杀蚊蚋蝇蚤,现在销用者舶来居百之九六》,《益世报》,1934年10月30日,第9版。其后的1935、1936年,中国除虫菊推广成效渐显,除虫菊的产地及产量都呈现出迅速增加之势,但“与日本三十万亩相较,则又瞠乎其后矣”(96)黄至溥:《当前我国除虫菊推广问题之商榷》,《农业推广通讯》第7卷第3期,1945年3月,第20页。。

表2 1928—1934年日本除虫菊种植面积及生产额(97)资料来源:俞诚如编著:《日本除虫菊调查》,上海:中国化学工业社有限公司1937年版,第5~8页。俞诚如1935年专门赴日进行除虫菊考察,考察期间得到中国驻日大使馆、日本政府相关机构的协助,获取了有关除虫菊的各项数据,所列数据应该较为可信。

更重要的是,日本除虫菊种植面积的急剧扩张,使得日本除虫菊发生产能过剩,除虫菊价格应声而跌。由于“上海的市价跟着日本市价跑”(98)横竹平太郎:《本邦产除虫菊需给统计等相关件》(1932年1月14日),外务省记录:《本邦(日本)农产物关系杂件:除虫菊及杀虫粉之部》(外務省記録『本邦農産物関係雑件/除虫菊及殺虫粉ノ部』),亚洲历史资料中心(JACAR),日本外交史料馆藏,Ref.B09041248900。,日本除虫菊的行情直接影响中国除虫菊的价格。1935年,国内商人“向日购买除虫菊每斤只要四毛”(99)《农村新事业种植除虫菊,利息确甚优厚,销路尚待开辟》,《大公报》,1935年9月2日,第4版。。国内商人为了维护国产除虫菊,仍旧将国内收购价格维持在6毛钱每斤,可即便如此,除虫菊种植户也无法接受,更有甚者质疑收购商:“你们是为救农民呢?还是杀农民?”(100)三秋:《除虫菊的末路》,《中国农村》第2卷第7期,1936年7月1日,第8页。1936年,受日本除虫菊产能过剩的影响,国内除虫菊价格进一步下跌,“每市磅由去年的六角跌到二角八分”,每亩全部干花所售“亦不到三十余元”(101)三秋:《除虫菊的末路》,《中国农村》第2卷第7期,1936年7月1日,第8页。;“售价每担只二十八元至三十元。较往年每担可售六七十元之价,相差甚巨。闻系受东货影响”(102)《楼厦除虫菊价格不振》,《新闻报》,1936年9月22日,第16版。。1937年,“本年受外货侵销之影响,花价惨跌至每斤二角五分”(103)天虚我生:《除虫菊之合作计划》,《机联会刊》第162期,1937年3月1日,第3页。。面对日本除虫菊价格的连续暴跌,国内除虫菊商人显然无力继续抗衡,不得已转而选择更为廉价的日本除虫菊。这种情况,无疑会从根本上动摇除虫菊种植者的信心,除虫菊种植推广也必然陷入困境。

事实上,“九一八”事变之后,面对日本给我们带来严重的民族危机,国人赋予了除虫菊“经济抗日”的时代使命与意义,广泛提倡种植,试图推动除虫菊国产化以替代日本的舶来品。此举虽然促进了中国除虫菊种植业的快速发展,但近代中国已被纳入到国际贸易体系,成为世界贸易网络中的一环,以中国弱小之除虫菊种植业去抵抗占全球除虫菊产量90%以上的日本除虫菊业,显然是无法获得完全之胜利的。在日本的倾销之下,除虫菊价格连年下跌,国内商人不得已选择较为廉价的日本除虫菊,而普通菊农自然无法从中获得舆论所鼓吹的“厚利”(104)按照1933年的情况,种植一亩菊花可产干花约一担,“最高每担可得一百二十元,除去开支可得余利五十元”;按照浙江省建设厅官方杂志所载,“每斤干花之价值为大洋七毛”,“每亩亦可获纯利三十七元”。参见《农村新事业种植除虫菊,利息确甚优厚,销路尚待开辟》,《大公报》,1935年9月2日,第4版。,“农民却反而吃了大亏”(105)《农村新事业种植除虫菊,利息确甚优厚,销路尚待开辟》,《大公报》,1935年9月2日,第4版。。但不可否认的是,这个过程中展现了局部抗战背景下中国在农业与经济方面反抗日本的尝试与努力。

四 战争的牺牲品:战时除虫菊种植的式微

1937年7月7日,日本悍然发动卢沟桥事变,发起了全面侵华战争。随后,华北、东南沿海、华南等地区相继沦陷。战火中,除虫菊种植业和相关制造业也遭到了毁灭性打击。作为战前中国最大的除虫菊种植和加工商,中国化学工业社在战前种植面积已超过2000亩,而全面抗战爆发后,该社社长方液仙被日伪特工所绑架杀害,其除虫菊种植也因“近年受时事影响,且又缩小范围,植菊仅一百二十余亩,更不敷其自用”(106)杨惟义:《急须提倡之除虫菊》,《正大农学丛刊》第1卷第2期,1942年6月15日,第40页。。另一家著名的蚊香制造商家庭工业社也在淞沪会战中遭到了毁灭性打击,创办人陈蝶仙不得已逃到大后方,不久病逝。正如黄至溥所观察:“惟仅此区区萌芽工业,在八一三事变后,竟亦被日本摧残殆尽”(107)黄至溥:《当前我国除虫菊推广问题之商榷》,《农业推广通讯》第7卷第3期,1945年3月,第20页。。事实上,在战火的摧残下,除虫菊产业商人受到重创,无法进行大规模除虫菊种植;而在战时条件下,普通种户不敢也不会花费近两年的时间冒险进行除虫菊种植。因而,国内除虫菊种植者寥寥,除中国化学工业社所种一百二十亩外,“则未闻有大量播种者”(108)杨惟义:《急须提倡之除虫菊》,《正大农学丛刊》第1卷第2期,1942年6月15日,第40页。。国内除虫菊种植衰退,“日本制品又复充斥沦陷区各大都市。例如北平一地,每年销售日本菊品即不下百余万元”(109)黄至溥:《当前我国除虫菊推广问题之商榷》,《农业推广通讯》第7卷第3期,1945年3月,第20页。;而国统区,“因产地原料枯竭,生产势乃减退”(110)《蚊香原料枯乏,生产减售价高》,《申报》,1943年2月27日,第6版。。

国民政府西迁后,逐步形成了以重庆为中心的抗战大后方。一时间,西南大后方聚集了大量随迁人员。西南地区山林众多,林木繁茂,蚊虫亦多。蚊虫叮咬给大后方民众的生活带来了极大的困扰,也加剧了疟疾等传染性疾病的传播。这也使得大后方民众对蚊烟香等除虫菊制品尤为依赖。有谓“举凡都市及乡村,为避免夏季蚊蝇之侵扰及传染者,尤需赖除虫菊制成之蚊烟等以为驱杀蚊蝇之药物,际兹都市生活日增繁荣,民众卫生亟待请求之际,除虫菊需要数量,日渐增加”(111)《云南省建設厅训令农字第1015号(1940年9月)》,《云南省政府公报》第12卷第74期,1940年9月18日,第21页。。然而,尽管大后方各地区“瘴厉流行,蚊患亟烈,需用除虫菊甚殷”,但“此菊在后方至为鲜见”(112)黄至溥:《当前我国除虫菊推广问题之商榷》,《农业推广通讯》第7卷第3期,1945年3月,第20页。。这种供需的失衡,使得除虫菊货源日趋紧张。纵使当时的蚊烟制造商,四处高价收购除虫菊,却也常常无法满足生产需求(113)查阅《申报》等当时的主流媒介可以发现大量关于高价收购除虫菊花的广告,以及除虫菊花缺乏的描述。。这种需求的增长与供应的不足,极大地刺激了民众对除虫菊种植的关注与呼吁。时人炳华就指出:“西南诸省因疟疾流行,除虫菊之栽培及推广,极为各界人士所注意。”(114)炳华:《除虫菊栽培法》,《农民通讯》第2卷第3期,1944年3月10日,第18页。太平洋战争爆发后,更有甚者提出应趁日本除虫菊无法供给美国之机扩大国内种植,以取代日本成为美国最重要的除虫菊原料供应国。除虫菊专家黄至溥就提出:“此诚为我国取日本而代之最良时机也。深望各界共起同谋,达此目的,则每年得以获取千数百万元美金,直接换取外汇对于建国裕民无不小补也。”(115)黄至溥:《当前我国除虫菊推广问题之商榷》,《农业推广通讯》第7卷第3期,1945年3月,第20页。

实际上,国民政府西迁之后就开始提倡在大后方各地种植除虫菊。1938年,中央农业实验所西迁四川之后,即在成都租用农地,成立除虫菊农场,“一方进行各项试验研究,一方培育大量种子幼苗”,开始提倡与推广除虫菊种植(116)黄至溥:《当前我国除虫菊推广问题之商榷》,《农业推广通讯》第7卷第3期,1945年3月,第20页。。对这种提倡,“各方响应至为热烈”(117)黄至溥:《除虫菊栽培之研究》,《农报》第7卷第22-27期合刊,1942年9月30日,第350、351页。。如1940年4月9日,云南省建设厅就曾令云南省第三苗圃、园艺试验场、普吉农场等培育除虫菊苗10万株,“以供分发”(118)《云南省建设厅训令林字第471号》,《云南省政府公报》第12卷第34期,1940年5月1日,第27页。。9月,“每处约已成活苗木二万余株,兹特计划将此项苗种分发昆明各乡镇种植,以示倡导”(119)《云南省建設厅训令农字第1015号》,《云南省政府公报》第12卷第74期,1940年9月18日,第21页。。又如1941年11月26日,湖北省建设厅令西迁恩施的42个所属机关、学校、场馆等自择园圃或在庭园内栽植除虫菊100-500株,“藉资推广”(120)湖北省建设厅:《栽植除虫菊办法》(1941年11月26日),湖北省档案馆藏,档号:LS031-001-0086-001。。然而,在战时状态下,这种“热烈响应”显然并非普通农户的反应,更多的只是政府及其所属机关单位的一种姿态。在战时条件下,除虫菊两年的生长收获期也意味着高风险,普通民众很难冒险去规模化种植除虫菊,更何况战前除虫菊连续跌价的惨烈记忆尚未完全消散。换言之,政府的推广影响力可能更多的是局限于各地方政府所属的机关、农场、试验场、苗圃、学校等地,很难获得商人和普通农民的广泛认可与支持。可即使在政府所属的这些场所,实际的试植情况也不容乐观。“各省试植之结果,在未获结果而中途死亡者至多,或已试植成功而以土地利用不合经济,而中止进行者,亦复不少”(121)黄至溥:《除虫菊栽培之研究》,《农报》第7卷第22-27期合刊,1942年9月30日,第350、351页。,推广效果十分有限。如表3所示,至1945年初,国民政府在大后方9省推广种植的面积不过1083亩,收获4332斤除虫菊花。这种产量供给国内使用尚且严重不足,出口国外更是无从谈起。

表3 全面抗战期间大后方各省除虫菊推广种植数量表(122)资料来源:黄至溥:《当前我国除虫菊推广问题之商榷》,《农业推广通讯》第7卷第3期,1945年3月,第20页。

此外,战争催化运用的以DDT(此为DiChLoro-diphenyl-trichlorothane的缩写)为代表的新型化学杀虫剂的研制与量产也对除虫菊种植及产业产生了巨大冲击。太平洋战争爆发后,全球范围内除虫菊供需严重失衡。当时美国所依赖的日本除虫菊“已不复能获得”(123)黄至溥:《当前我国除虫菊推广问题之商榷》,《农业推广通讯》第7卷第3期,1945年3月,第20页。。为此,美国致力于研发和探索新型化学杀虫剂,以弥补除虫菊的短缺。1942年,美国为适应前线作战需要,开始从瑞士引进DDT样品,并加以试验与量产,随后将之运用于战场。美军在战场使用DDT获得的良好效果,使得DDT在除虫效力方面出现了许多奇幻的“神话”(124)元勋译:《杀虫新药——DDT的种种》,《工锋》第2期,1945年12月20日,第12页。。这些“神话”也很快频繁出现在国人的视野中。1944年10月,《中华农学会通讯》介绍:“美国发明之杀虫奇药DDT,具有极高杀虫效能,对于蚊蝇跳蚤虱等害虫之致死力尤极有效,且可消灭斑疹伤寒等病,并为农作物之保护者。”(125)《办事鳞爪》,《中华农学会通讯》第43期,1944年10月,第14页。1945年1月,该刊再次报道:“目前各重要害虫中,几已各有其特效药剂,但自DDT之出世,既能压倒一切,叹为巧夺天工也。”(126)朱弘复:《介绍新杀虫剂DDT》,《中华农学会通讯》第46期,1945年1月,第22页。DDT的出现,使得国人找到了替代除虫菊的新方法,除虫菊“杀虫圣药”的光环也逐渐暗淡。这也给除虫菊种植的前景蒙上了阴影,进一步加重了民众对种植除虫菊的顾虑。

抗战胜利后,DDT在中国登陆,很快“‘DDT’风行通都大邑”(127)木耳:《周末杂感》,《周末》第39期,1946年6月1日,第9页。。由于DDT的市场需求巨大,当时就有人提出普遍设立化工企业,生产DDT,“藉以普遍推行于内地每一个穷乡僻处,代替三星蚊香或土制蚊烟来应用”(128)《现代农民》编辑室:《杀虫药剂滴滴涕及其使用法》,《现代农民》第9卷第8期,1946年8月10日,第9页。。反观除虫菊则遭到冷遇,“向来所用杀虫剂的主要成分,即除虫菊素似已默然无闻,不知去向,一般人也似已不去闻问了”(129)昂云:《老牌杀虫剂的用途日广,需要日增,除虫菊素的提制,吾们的气候地质宜于种植,值得提倡》,《化学世界》第2卷第9期,1947年9月5日,第10页。,“或有以为DDT与六六六相继出世,除虫菊花已被打倒”(130)蔡克华:《除虫菊在云南》,《云南论坛》第1卷第6期,1948年6月15日,第18,16、18页。。需要注意的是,尽管与DDT相比,除虫菊在舆论上遭到冷遇,但除虫菊毕竟是重要的蚊香制作原料,仍具有相当的市场需求。如《化学世界》就指出:“现在如DDT等杀虫剂虽已盛行,但除虫菊的需要并不减少。”(131)《吾们亟应推广,除虫菊增产》,《化学世界》第1卷第3期,1946年6月1日,第13页。在市场需求的引导下,部分地方政府、企业、科研机构也仍在提倡种植除虫菊。如1946年6月,《化学世界》就以“吾们亟应推广除虫菊增产”为题,指出“此后仍应继续推广”除虫菊(132)《吾们亟应推广,除虫菊增产》,《化学世界》第1卷第3期,1946年6月1日,第13页。。又如云南省不仅政府提倡“栽种美烟之余,奖励人民开垦荒地,广种除虫菊”,而且“本省人民企业公司为鼓励人民广栽除虫菊,已决定收购除虫菊花”(133)蔡克华:《除虫菊在云南》,《云南论坛》第1卷第6期,1948年6月15日,第18,16、18页。。但很显然,在DDT、“六六六”等化学杀虫剂冲击及国共内战的影响下,这种推动成效十分有限,除虫菊种植“虽渐恢复,但为数微细”,至1948年,“本年全国产量仅约十公吨左右”(134)《除虫菊不敷应用,中国化工社请求输入》,《大公报》,1948年8月18日,第5版。。

实际上,抗战的烽火摧毁了中国除虫菊种植业及相关制造业。尽管国民政府西迁之后,仍积极提倡种植除虫菊,但收效甚微。事实上,尽管战前所赋予除虫菊“经济抗日”与挽回利权的使命与意义理论上仍旧存在,但在彼时的战争状态中已失去了实际意义,难以获得民众信仰。而以DDT为代表的现代化学除虫剂的出现则给了除虫菊致命的打击,加重了笼罩在除虫菊种植前景之上的阴影。抗战胜利后,除虫菊完全失去了“经济抗日”的使命与意义,回归到了颇具杀虫效力的普通菊科植物的本身属性。这种情况下,除虫菊种植的式微也就在所难免了。

五 结 语

除虫菊原本只是产于亚欧大陆的一种菊科植物,因其显著的杀虫效力而为人们所关注与栽植。在近代世界交互的过程中,除虫菊逐步成为一种世界性的“跨国性植物”,为各国所争相引种。在这种跨国性物种的引种过程中,日本逐步成为世界除虫菊种植的中心,执世界除虫菊生产之牛耳。

甲午海战失败后,中国感受到了深重的民族危机,开始以日为师,进行全方位的学习。在这种情况下,除虫菊作为日本新兴农业经济作物开始引起国人注意,并被视为日本先进经验而引介到了国内,开始了零星种植。此后数十年里,随着日本在巴黎和会、“九一八”事变等事件上不断给中国带来严重的民族危机,国内掀起了多次反日运动,抵制日货。独占中国市场的日本除虫菊及其制品,自然也在国人的抵制之列。在抵制之余,国人亦谋国产以为替代。在严重的民族危机之下,中国政府、商人、学者等不同群体纷纷鼓吹除虫菊之厚利,并赋予其“挽回利权”“经济抗日”等远超其本身属性的价值和意义,加以提倡与推广。这也使得国内除虫菊种植业得以发展,改变了除虫菊完全依赖进口的局面,并在一定程度上促进了除虫菊的自给。但以中国区区萌芽之除虫菊产业,去抗衡占据全球除虫菊产量90%的日本,显然是无法成功的。1935年开始,日本连续数年利用本国除虫菊产业的优势地位,进行低价倾销。在日本这种低价倾销的冲击之下,国内除虫菊制造商无力支撑,纷纷转而购买日本低价原料,普通菊农损失惨重。

抗战全面爆发后,中国除虫菊种植业更是遭到了毁灭性打击,中国化学工业社、家庭工业社等大型除虫菊产品制造商也在战火中被摧残殆尽,中国再也无力在除虫菊领域与日本竞逐。随着以重庆为中心的抗战大后方的形成,除虫菊作为日常生活中的除虫必需品再度为民众所关注,除虫菊种植的呼吁之声和市场需求再度兴起。此时,尽管除虫菊“经济抗日”的使命与意义理论上仍旧存在,但这些呼吁声中更多的只是为了满足大后方民众的需求,极少再提高到“杜塞漏卮”、经济抗日的高度了。显然,这种呼吁也很难获得民众的广泛支持。试想,在战时条件下,有多少人会花费近两年的时间冒险种植除虫菊这种非粮食性作物呢?从结果看,大后方9省的推广面积不过1083亩,收获仅4332斤,这尚不如朱启绥所鼓吹的1917年其在浙江定海所种植的数额。同时,以DDT为代表的新型化学杀虫剂在美军中的应用,加深了民众对除虫菊种植前景的疑虑。抗战胜利后,除虫菊“经济抗日”的使命与意义彻底不复存在,而DDT、六六六等新型农药迅速登陆中国市场取代除虫菊成为市场畅销的除虫药物。加之,随后国共内战的爆发等因素,使得中国除虫菊种植业在此后一直都未能恢复到战前的状态。

值得指出的是,除虫菊本质上只是一种颇具杀虫效力的菊科植物,却在近代日本不断侵华,给中国带来深重民族危机的背景下,被赋予了远超其植物本身属性的使命和意义而加以引种与推广。尽管这些使命和意义最终也随着抗战的胜利而烟消云散,但它却是民族危机下国人反对日本侵略在植物和经济方面的期许与努力之缩影。