故宫里的皇家学校

2024-05-15

北京故宫是明清帝王执政和生活的地方。明清帝王为加强对宫廷各类人员的教育培养,在宫中多处场所设立了“皇家学校”。在明代,内书堂为宦官学习的场所,文华殿为皇太子学习的场所;在清代,皇子上学的场所在上书房,而到了晚清,皇帝则在毓庆宫学习。下面我们一起来了解一下吧!

内书堂:宦官培养学校

据《明会要》载:宣德帝于元年(1426)七月,“始立内书堂”,先后令翰林修撰刘翀、大学士陈山、翰林修撰朱祚等人教授小宦官;而参加学习的小宦官年龄在十岁上下,人数起初为二三百人,后增至四五百人,由四位翰林官员教习。

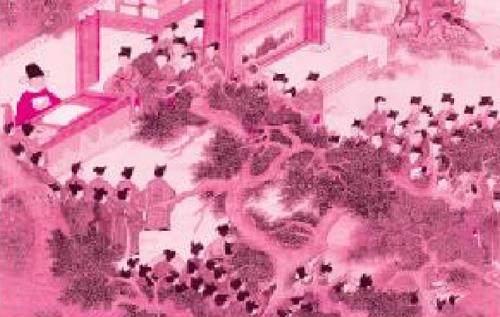

内书堂的位置,可见于明人黄瑜《双槐岁钞》。据载,内书堂初设于文华殿东庑,后因皇太子读书地点亦选在文华殿东庑,因而迁移至宫外的司礼监(今北京市东城区吉安所右巷附近)。隆庆末年至万历初年间,时任翰林院修撰的徐显卿,在内书堂给宦官们授课。明人余士、吴钺绘《徐显卿宦迹图册》,其中的“司礼授书”部分,展示了内书堂的授课场景(右图)。画面中,内书堂庭院内古树环绕,身着红色官服的徐显卿,正襟危坐于讲堂正中的桌案前,绘声绘色地讲学;而身穿青衣的宦官们,井然有序地立于室外台阶两侧,毕恭毕敬地学习知识。尽管画面中的宦官们并非十岁左右,但是此画对于表现翰林在内书堂授课之意,仍具有重要的史料价值。

小宦官学习的内容非常丰富。明代刘若愚《酌中志》载:小宦官既要学《百家姓》《千字文》《孝经》《千家诗》《神童诗》等启蒙读物,又要读《大学》《论语》《孟子》《中庸》等士人读物,还要学《内令》(明太祖以来历代皇帝对后宫及宦官的戒谕)、《中鉴录》(感化宦官以辅养圣德)、《貂珰史鉴》(记述宦官史迹)等专业书籍。此外,为以后进入司礼监作准备,小宦官要学习“判仿”,即模拟批复奏章,培养对内阁的票拟进行“披红”的能力。

内书堂的教学管理非常严格。据《酌中志》载:内书堂由司礼监主管,提督太监为最高负责人,掌司、学长等人负责日常学习的管理,对小宦官们严加管教。小宦官入学当天,要对孔子牌位和授课老师行拜礼;要交白蜡、手帕、龙挂香等物,作为学费;每月的初一、十五及节令日放假,其余每天都要上学。

小宦官从内书堂结业后,最好的出路是进入文书房,它是进入司礼监的前站。明代的司礼监太监具有代替皇帝披红的权力,相当于内廷辅臣。据《明史》载:明代有名的权宦王振,就是从内书堂“结业”的。

文华殿:皇太子出阁讲学处

文华殿位于故宫东部区域,为明代皇太子学习的场所。明代太子的学习,包括启蒙学习和出阁讲学,一般以八岁为年龄界限。《国朝献征录》卷十七“内阁六”载:“以国家旧制,东宫讲学不出八龄”。

皇太子出阁讲学地点为故宫东部区域的文华殿。《礼部志稿》卷十四“每日讲读仪”载太子出阁讲学的日程:每日早朝后(约为凌晨五点),皇太子去文华殿,读《四书》《五经》等史书,有侍读官伴读;在巳时(上午九点至十一点),由侍讲官对学习内容进行讲解,再由侍书官教太子写书法,冬天每日写五十字,其余每日写一百字;太子回宫午膳后,或休息,或学习骑射;每天晚上,太子需要“读本日所授书各数遍,至熟而止”。

在文华殿学习期间,皇太子的轶闻趣事也不少。比如朱常洛少年老成,处事委婉。据《皇明通纪集要》载:朱常洛在13岁时出阁讲学。他每次在文华殿学习时,都有一名讲官督导。文华殿内讲案前有一对铜鹤,讲官进殿后,要在讲案前磕头,然后起身在铜鹤前站立。然而有一次,一名讲官因不懂礼节,绕到铜鹤后面去了。朱常洛便吩咐内侍官“移铜鹤可近前些”,即移动铜鹤位置,以使得这名讲官站在正确的位置。虽然并非真正要移动铜鹤,但这种委婉含蓄的提醒方式,给了讲官改正的机会,并获得了在场人员的赞许。

咸安宮官学:宫中重臣的“摇篮”

据《八旗通志》载,雍正帝于六年(1728)十一月下旨:长庚门北侧的咸安宫有大量房屋空闲,且有射箭之处,鉴于现有景山官学学生功课不专,且为了培养内务府三旗(镶黄、正黄、正白)中的优秀子弟,要求成立官学(官办学校)。第二年四月,内务府选拔13~23岁之间的学生90人,从咸安宫清理出房屋3处,从翰林院官员、乌拉人中各选出9人。学生、老师、教学场所均已备齐,官学正式开办。

清代大臣甘汝来,曾于雍正七年(1729)任咸安宫教习总裁。他在《甘庄恪公全集》之“咸安宫学学规”中,回顾了官学学生的日常学习规定。学生每天到校后,须整理衣冠,向老师行礼;如家中有事不能来校,应先向老师告假,获批后方可获假;日常行为应有礼,多谦让;珍惜书本,不可损坏、污秽。学生在学习方面,每日清晨,须将前一日学的知识牢记,然后才能学习新知识;课堂上,听老师讲授《四书》内容,不懂时应及时询问,直至掌握;课后,须练习书法一篇,要求字画端楷、笔法匀净;下午时段,须温习课文知识,然后朗诵并讲解《圣谕广训》中的一条。

咸安宫官学学生在完成学业后,往往都享有特殊的选用照顾。如《吏部铨选则例》明确规定,在人才选拔考试时,“至咸安宫官学学生试卷,于卷面另盖用咸字戳记,阅卷大臣查核该生试卷数目,择其翻译精通之卷,酌量多取数名”。以和珅为代表的多位清代大臣,都曾于咸安宫官学学习。