渐进式早期康复训练在重症监护室(ICU)机械通气患者中的应用价值

2024-05-09张媚

张媚

贺州市人民医院,贺州 542899

重症监护室(ICU)属于临床上较为重要的科室[1],其患者的病情较为危重,且变化速度较快,威胁着患者的生命安全。临床上常对重症监护室(ICU)患者应用机械通气干预,进一步改善其呼吸状况。机械通气是临床上的常用抢救措施之一,是一种呼吸支持技术,能快速改善患者的呼吸状况,但是在长时间实施机械通气干预之后,患者的自主活动时间将会缩短,且会对患者的神经肌肉功能造成一定的损伤,容易出现脱机困难的情况。这不仅会将患者的住院时间延长,还容易诱发多种并发症如谵妄、呼吸机相关性肺炎(VAP)、ICU 获得性肌无力(ICU-AW)等[2]。其中谵妄的发生概率相对较高,患者常表现为急性发病且反复波动的认知或意识功能障碍,该症状将会进一步使得患者更易发生非计划拔管事件,严重影响患者的预后,会导致住院时间的延长,医疗费用增加等。为进一步改善这一情况,确保患者的安全,需及时给予积极的护理配合,常规护理实施后并不理想,而渐进式早期康复训练能够从患者的实际情况出发,改善患者的机体功能,进一步缩短其机械通气的时间,促进患者恢复。该护理措施的具体实际效果需进一步实施研究,选择对试验组40 例的研究对象进行渐进式早期康复训练护理,并观察其实施后的成效。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2023 年1 月至2023 年10 月本院收治的80 例重症监护室(ICU)机械通气患者,入组后以随机数字表法对患者分组,试验组40 例、对照组40 例。纳入标准:①患者意识清醒,能配合完成相关操作。②患者或家属签署知情同意书。排除标准:①伴有肾功能不全的患者。②伴有血液系统疾病、脓毒血症的患者。本研究不违反国家法律法规符合医学伦理要求。对照组中,年龄28~85 岁,平均年龄(63.35±3.49)岁;男性22 例、女性18 例。试验组中,年龄27~88 岁,平均年龄(63.41±3.38)岁;男性23 例、女性17 例。将观察对象的基础资料(性别、年龄)比较,经统计学软件分析,结果对比无差异(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予常规护理措施。在患者治疗期间,对患者展开常规的心理护理、遵医嘱用药干预等措施,展开相应的沟通及交流,改善其负性情绪,进一步提升患者的依从性及配合度。告知患者及其家属治疗期间需要注意的相关事项,展开常规的健康教育,增加其认知度,确保能够获得相应的配合。严密监测患者的各项生命体征,实施24 h 的心电监护,各种管道管理,定时帮助患者翻身叩背等操作,同时给予吸氧、排痰仪辅助排痰、气压泵治疗双下肢、输液通道管理、雾化吸入等干预。注意任何异常发生及时实施处理,确保患者的安全。

1.2.2 试验组 给予渐进式早期康复训练干预措施。①建立专科小组。挑选责任心较强、经验充足的护理人员为组员,由护士长督导,康复专项护士任组长,对组内的成员展开专业的培训干预,提升护理人员的护理技能。在结束培训之后实施相应的考核,未通过者再次实施培训干预直至合格。②评估患者病情。对重症监护室(ICU)患者的实际病情展开相应的评估,详细了解其基础信息,对患者的意识、血流动力学状态、神经肌力等临床表现实施严密的观察。并依据患者的实际情况及Balas 等制定的标准分级,1 级[存在明显的意识障碍,且功能性评分表(FIM)[3]评分<18 分]、2 级[患者有清醒的自主意识,且功能性评分表(FIM)评分在18~53 分之间]、3 级[意识清楚且功能性评分表(FIM)评分在53~71 分之间]、4 级[意识清楚且功能性评分表(FIM)评分在71~107 分之间]建立更加具有针对性的护理方案。且在护理方案实施的过程中,定时复评患者的实际情况,依据其恢复情况将护理方案适当调整。③实施早期康复训练干预。a.针对1 级患者帮助其展开四肢关节的被动活动,其内容为前屈、后伸、外展、内旋、外旋等,每日实施2 次干预,每次时间持续半小时。b.对于2 级患者,先将床头抬高约45°,让患者取半卧位,然后由护理人员在床边指导患者进行床上的主动运动,屈曲双腿,将枕头放在患者身体两侧,以免患者侧歪,然后循序渐进的增加床头抬高角度,并让患者双腿完全屈曲后,以足蹬式下肢训练器辅助患者进行床上的下肢运动,每日实施2 次,每次训练持续10~20 min。c.针对3 级患者等到患者能够自主熟练抬腿后,进行床边运动,先在床边放置一个桌子,让患者双手抱胸后,将肘部置于桌面上支撑身体,然后缓慢将双腿垂下,在患者的肘下、脚下放置软枕提升患者的舒适度,依据患者自身的耐受情况决定站立的时间,注意不宜超过2 h,每日实施2 次干预。d.针对4 级患者在3 级患者的训练干预基础之上,协助患者进行床下运动,在家属或康复护士的指导下离床坐立在床边的椅子上,然后尝试性的用下肢力量站立起来,每日实施2 次干预,每次训练持续10~20 min。依据患者实际的站立情况,帮助患者借助辅行器展开短距离行走,以及逐渐实施独立行走,每日实施2 次。注意行走的过程中需专人陪护,避免出现摔倒事件,确保患者的安全。

1.3 观察指标

1.3.1 护理满意度 采用本院自制的问卷评估,于患者出院前调查,总分为0~100 分,其中得分≥85 分的为非常满意,得分60~84 分的为较为满意,得分不足60 分的是不满意。满意度=(非常满意例数+较为满意例数)/组内总例数×100%。

1.3.2 并发症发生概率 分析试验对象相关数值,了解其发生谵妄、呼吸机相关性肺炎、ICU 获得性肌无力的具体情况。

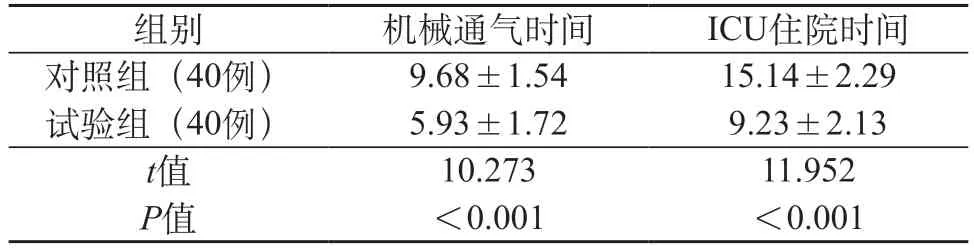

1.3.3 临床指标 分析试验对象相关数值,了解其机械通气时间、ICU 住院时间的具体情况。

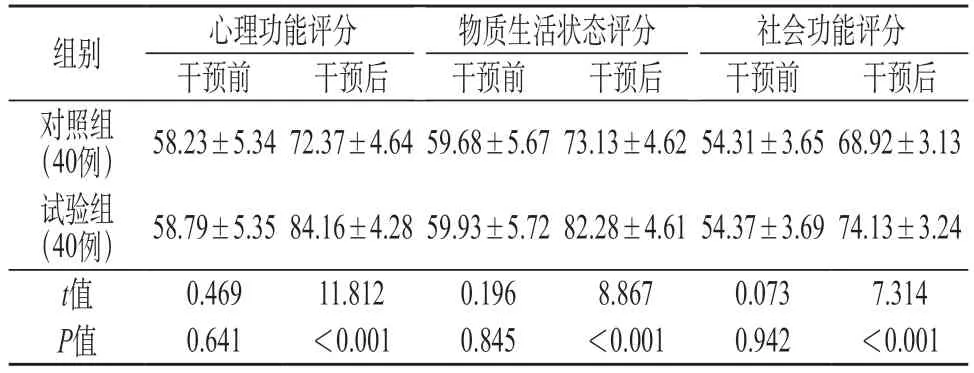

1.3.4 生活质量评分 应用SF-36 量表分析试验对象相关数值,了解其生活质量变化的具体情况,包括心理功能、物质生活状态以及社会功能评分,分数为0~100 分,分数越高,生活质量越好。

1.4 统计学分析 本次研究相关数据实施软件SPSS 22.0计算,计数资料采用例数、率表示(n,%),χ2检验,计量资料采用表示,t检验,3 <0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组护理满意度比较 试验组护理满意度(95.00%)高于对照组(72.50%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组护理满意度比较[例(%)]

2.2 两组并发症发生概率比较 试验组(5.00%)并发症发生概率低于对照组(22.50%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表2

表2 两组并发症发生概率比对较[例(%)]

2.3 两组临床指标比较 试验组机械通气时间、ICU住院时间(5.93±1.72)d、(9.23±2.13)d 低于对照组(9.68±1.54)d、(15.14±2.29)d,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组临床指标比较(d)

2.4 两组生活质量评分比较 试验组患者的心理功能、物质生活状态以及社会功能评分均高于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组生活质量评分比较(分)

3 讨论

重症监护室(ICU)患者的病情相对较为危重,为确保患者的呼吸处于通畅的状态,临床上常应用机械通气实施干预[4-5]。但是患者在长时间实施机械通气干预的过程中,将会引发多种并发症如谵妄等。加之患者需要长期实施镇静镇痛及卧床治疗,这将会容易出现药物蓄积、镇静过度的情况,易加重患者的神经功能损伤,会增加DVT、压疮等并发症发生率。患者自身的消化道蠕动将会随之减弱,机体的免疫力也会随之逐渐下降[6],甚至会出现骨骼肌失用性萎缩,这不仅会影响患者的预后效果,还会大幅度降低患者自身的生活质量,增加患者的心理压力,影响治疗效果及后期康复。为进一步改善这一情况,需积极实施护理干预。常规护理干预效果欠佳,而渐进式早期康复训练干预能够较好改善患者的机体功能,缩短其卧床时间,改善预后效果。

研究结果显示,对患者展开渐进式早期康复训练干预,能有效提升患者的满意程度,减少并发症,改善临床指标,提升生活质量。这与孙悦[6]的研究结果相似,证明渐进式早期康复训练干预的效果较好。渐进式早期康复训练干预通过小组的建立及组员的专业培训,进一步提升护理人员对护理知识及操作技能的掌握,确保给予患者优质的护理服务。并对患者的实际病情展开更加全面的评估及分级,针对患者不同的病情程度实施具有针对性的康复训练干预,制订更加适合患者自身的护理方案。针对不同病情级别的患者实施相应的康复训练,将患者的肌肉神经元兴奋性进一步提升,改善患者的体位,加快其消化道蠕动,提升患者的机体功能及免疫力,有效改善血液循环的情况。进一步改善其长期卧床而引发的缺血、缺氧,有效将患者实施机械通气的时间进一步缩短,减少并发症发生的概率。同时能够定时对患者实施复评,结合患者的临床表现及恢复情况再次实施评估,依据其实际结果展开训练措施的调整,具有科学性及整体性,减少出现早期盲目康复训练的情况,有效促进患者恢复,预后效果更好。

以此可证,接受诊治的重症监护室(ICU)机械通气患者展开渐进式早期康复训练干预后,其出现并发症的情况有效减少,且机械通气时间、ICU 住院时间相对更短,生活质量也明显提高,也利于和谐护患关系的建立,值得推广。