核磁共振(MRI)联合计算机断层扫描(CT)在超急性期脑梗死患者中的诊断价值

2024-05-09郭传良陈建萍

郭传良,陈建萍

大田县总医院放射科,三明 366100

超急性期脑梗死在临床上是一种高发的心脑血管疾病,不仅影响患者健康,还有致残、致死风险[1],因此做好疾病诊断工作极为关键[2-3]。临床在诊断超急性期脑梗死疾病时通常采用颅脑CT、脑血管CTA或MRI 上的DWI 序列,但由于该检查方式存在一定局限性,且检查费用相对较高,对此患者的接受度普遍不高。目前伴随医疗的不断进步,国家对CT 机和MRI 机的普遍投放,CT 诊断方法得到较为普及,CTA 在血管造影方面得到了广泛的应用,能够为临床疾病诊断提供清晰及直观的图像信息,属于一种无创性的诊断方法,造影对比剂及插管的使用量明显减少,相比于传统的诊断技术具有检查速度快、诊断效果好、创伤性小的优势,得到了医患的一致好评[4]。MRI 这一影像技术,在超急性期脑梗死诊疗中应用,DWI 序列能够为临床疾病诊断提供清晰及直观的图像信息,属于一种无创性的诊断检查方法,造影对比剂及插管的使用量明显减少,诊断安全性高[5]。但是上述两种诊断方法单一诊断效果存在局限,临床上建议实施联合诊断措施。因此为了能够进一步提升疾病诊断效果,解决常规单一诊断方法的弊端,建议在超急性期脑梗死患者诊断中实施MRI 与CT 联合诊断方法,本文选取198 例超急性期脑梗死患者作为研究对象,观察所取得的诊断效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象 病例选取时间为2021年1月至2023年9 月。198 例超急性期脑梗死患者,男100 例,女98 例,年龄55~74(63.15±3.41)岁。纳入标准:①选取的所有患者均为超急性期脑梗死者。②病灶部位处的最大径线为<15 mm。③临床资料完整。④具有清晰的超声图像。⑤自愿参与本次研究活动。排除标准:①大面积脑梗死疾病者。②合并严重心、肝、肾等器质性疾病障碍者。③严重精神功能障碍及认知功能障碍者。④合并神经系统占位性病变及癫痫疾病者。⑤合并血液系统疾病者。本研究不违反国家法律法规,符合医学伦理原则。

1.2 方法

1.2.1 CT 诊断方法 在对患者实施检查期间使用的检查仪器是GE64 排680 螺旋CT 仪器,将电压控制在120 kV,间隔为5 mm,层厚为2 mm,螺距为1 mm,采集时间为1.5 s,矩阵为512×512,扫描视野为45 cm。为了能够提高数据的准确性,在对患者进行扫描之前,需要对空气进行校准,确保能够完成对各通道零点漂移值的获取。并叮嘱患者需要保持闭眼状态,并将头部上的金属异物去除掉,在重建冠状位时,要求患者需要将假牙摘除掉。在对患者进行检查期间,要求患者需要保持仰卧位姿势,应确保床面长轴和头部正中矢状面能够处于一种重合状态,并与床面相垂直,下颌需要保持内收状态,需保证两侧听眦线所在的区域能够与床面保持垂直状态,若是听眦线不能与床面相垂直,需要将机架向前或向后进行倾斜。对患者的体位进行调整,将听眦线作为基线,向上对患者进行扫描,将扫描的范围一直向头顶处进行延伸。用80 ml 的碘海醇造影剂使用高压注射器按照每秒钟4 ml 的速度经肘静脉向患者的体内进行注射。当注射工作结束之后,需延迟20 s 之后,再对患者实施扫描。

1.2.2 MRI 诊断方法 在对患者实施检查期间,使用的检查仪器为GE 1.5 T MRI,在对患者实施扫描期间,要求患者需去除身体上的磁性物品、金属物品、通讯器材等,由护理人员做好保管。同时要求患者需保持仰卧位姿势,需保证头部先进入,放置到头部线圈中,确保矢状定位光标能够处于头部正中矢状面部位处,并保证双眼外眦能够与横断面光标处于一种平行状态,将海绵垫固定在患者的头部两侧部位处。扫描患者的冠状位、矢状位及轴状位,对轴状位及矢状位进行T1WI 及T2WI 扫描,其中,轴状位的扫描顺序为从枕骨大孔向颅顶进行扫描;矢状位的扫描顺序为从一侧额骨向另外一侧的额骨进行扫描。对冠状位进行T1WI 扫描,扫描的顺序为额骨向枕骨。

1.3 观察指标 以手术结果作为诊断急性期脑梗死的“金标准”,比较两种检查方法的效果。具体观察指标包括:①疾病检出情况。②诊断效能。③不同大小病灶检出情况,≤5.0 mm、>5.0 mm。

1.4 统计学处理 使用SPSS 20.0 软件对数据进行统计检验,用χ2和%表示计数资料,P<0.05 表示数据差异有统计学意义。

2 结果

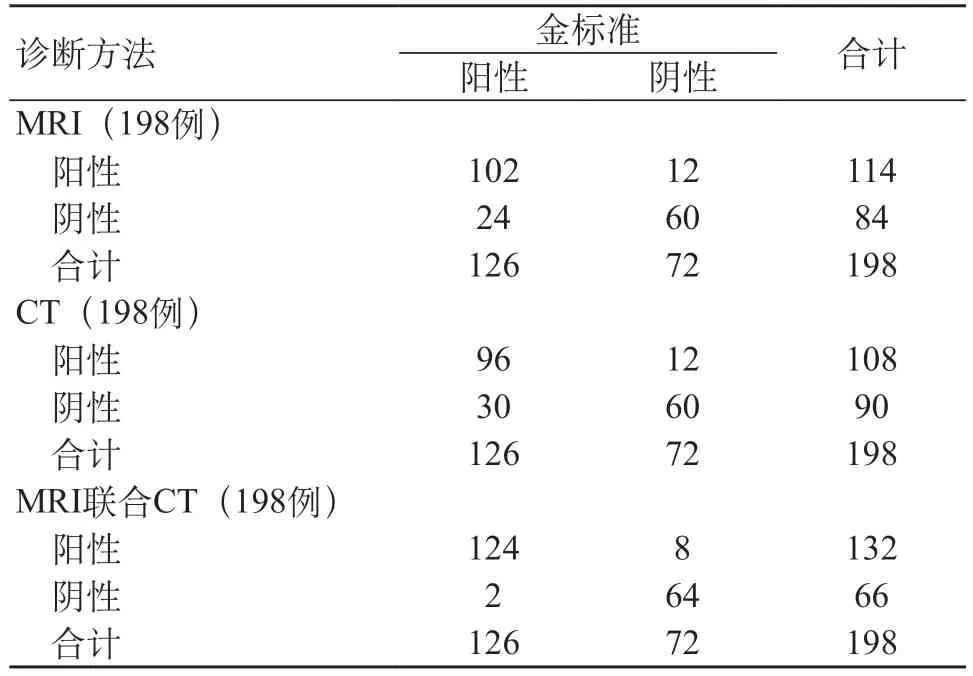

2.1 疾病检出情况 CT 联合MRI 诊断方法的疾病检出阳性率高于单一CT 和单一MRI 诊断方法(P<0.05)。见表1。

表1 疾病检出情况(例)

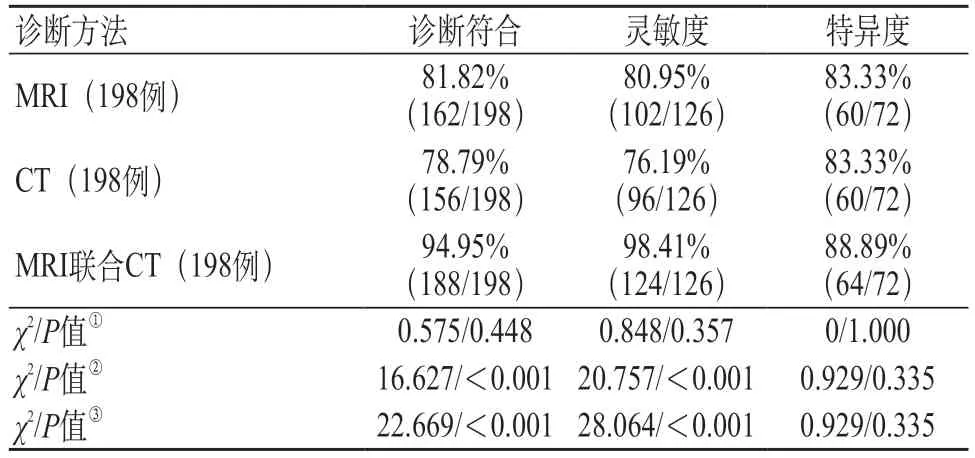

2.2 诊断效能 CT 联合MRI 诊断方法的诊断符合率、灵敏度、特异度高于单一CT 和单一MRI 诊断方法(P<0.05)。见表2。

表2 诊断效能

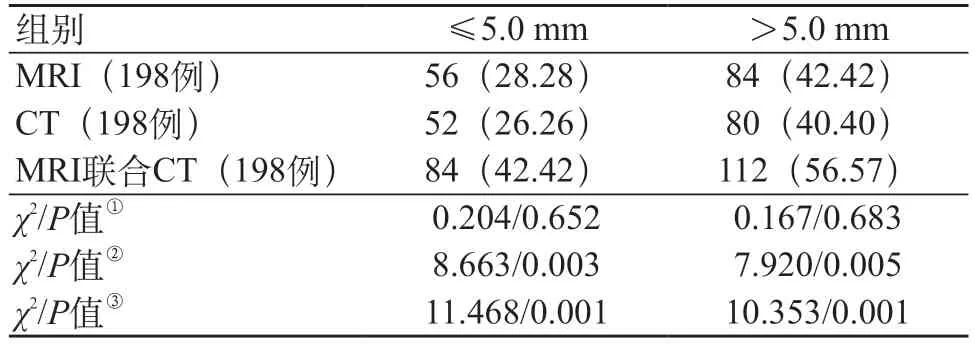

2.3 不同大小病灶检出情况 CT 联合MRI 诊断方法病灶检出率高于单一CT 和单一MRI 诊断方法(P<0.05)。见表3。

表3 不同大小病灶检出情况[例(%)]

3 讨论

超急性期脑梗死属于一种脑血管疾病,有着较高的发病率、病残率、致死率,且有发病年轻化的趋势,严重威胁人民群众的身体健康[6-7]。超急性期脑梗死的发病诱因比较复杂,需要早诊断并进行早期的治疗[8],而诊断的准确性是医学研究人员关注的重点。

CT 能够弥补传统检查方式的不足,具有创伤性小、安全性高,诊断准确率高的优势,在计算机的辅助之下,完成对断层图像的获取,在窗技术和重建技术之下,将病灶特征清晰地显示出来[9]。但在实际的应用期间,经扫描所获取到的图像信息清晰度不够,并且在实际的检查期间需要使用造影剂,对其在临床上的应用造成了极大的限制[10]。

近几年,随着医疗技术的快速发展,核磁共振血管成像技术完成了对流动增强和相位改变效应的充分运用,分辨率高,并且在实际的应用时有助于减少骨骼及后颅凹造成伪影的极大影响。MRI 诊断方法能够对邻近组织及流动效应进行合理区分,影像学医师能够对血流速度及血流方向进行合理把握,完成对血管狭窄及闭塞状态的准确判断。在对超急性期脑梗死患者实施诊断期间使用MRI 诊断方法,无需使用造影剂,可弥补多层螺旋CTA 存在的不足,可对患者的病灶进行准确定位,有着比较高的图像清晰度,在临床上诊断应用展现出了比较高的诊断价值。MRI 相比于CT 诊断方法,能够将颅后凹及脑干部位处的病灶更清楚直观地显示出来,当患者出现缺血梗死之后,会在较短时间之内将细胞性水肿显示出来。

在脑梗死疾病诊断中,多层螺旋CT 联合MRI 诊断方法展现出了突出的应用效果,其中,多层螺旋CT诊断方法在实际的应用过程中,所展现出来的诊断原理为,根据患者机体不同组织吸收X 线能力的不足,以此来完成对相关组织图像的获取,会从多个层面分析脑部血管情况,有助于防止疾病检测期间出现误诊现象,属于一种准确率高及操作方法比较简单的诊断方法。而MRI 诊断方法所展现出来的优势为分辨率高,可多序列多方位扫描患者的颅脑部位,来完成对患者不同方位平面及图像的获取,疾病误诊、漏诊率明显降低。

本次试验得出的结果为,疾病检出阳性率CT 联合MRI 诊断方法高于单一CT 和单一MRI 诊断方法,诊断符合率、灵敏度、特异度CT 联合MRI 诊断方法高于单一CT 和单一MRI 诊断方法,CT 联合MRI 诊断方法病灶检出率高于单一CT 和单一MRI 诊断方法,差异有统计学意义(P<0.05)。因此可知,在超急性期脑梗死诊断中实施MRI 与CT 联合诊断方法的诊断准确率高,可直观地发现患者病灶情况,为疾病治疗提供科学的依据。究其原因如下:MRI 诊断方法运用数学方式将不同层面的高信号影叠加成一幅图像,之后经过空间投影角的投影重建,来三维重建人体的脑血管影像,能够获取到高信号的血管原始图像,并且完成了对MIP 后处理技术,图像清晰度及分辨率高,疾病诊断效能高。与此同时,MRI 诊断方法还能够将动静脉血管畸形、动脉瘤血管破裂、供血动脉及引流静脉方式展现出来,运用血流通过梯度磁场时产生的自旋饱和度变化情况,来对血管与其周围静止组织进行对比,进而来产生图像。而CT 诊断方法则有比较快的检测速度快,仅需十多秒便能够对整个病灶进行扫描,可避免遭受到运动伪影的干扰,具有较高的图像分辨率,被广泛应用于脑部疾病诊断中。此外,螺旋CT 诊断方法具有覆盖范围广、无间隙等优势,病灶遗漏明显减少,可从各个方向及各个角度对体积数据及三维重建后进行处理,能够将病灶处的细节展现出来,有利于疾病的准确及科学诊断。因此建议在脑梗死疾病诊断中大力推广使用CT 与MRI 联合诊断方法,相较于单一CT 和单一MRI 诊断方法所展现出来的诊断效果更为突出,疾病诊断准确率高,可为疾病治疗提供了科学、详细及客观的影像学数据资料,保证了疾病治疗工作更具科学性,展现出了较高的临床应用价值,推荐在疾病临床诊断中推广使用。

综上所述,在脑梗死疾病诊断中实施多层螺旋CT 联合MRI 诊断方法,属于一种无创操作方法,能明显减轻患者的痛苦,完成对疾病的早期诊断,为疾病早期治疗提供了客观及科学的指导,能够直观地了解到患者的疾病状态,扫描技术得到了大幅的提升,展现出了较高的疾病诊断价值。