采用超声引导下颈神经根阻滞治疗慢性颈源性疼痛的效果评估

2024-05-09赵学军高丽花

赵学军,高丽花

1东营市东营区中心医院疼痛科,东营 257064;2东营市东营区中心医院妇产科,东营 257064

慢性颈源性疼痛在临床就诊患有颈椎疾病患者中是常见性的病症类型,发病后,以疼痛为主要病症表现,且疼痛具备持续性、易反复发作,对于患者肩颈、额部、颞部、眶部及手臂等部位将产生累及影响,发病时导致患者不适的同时,还将干扰其情绪、心态,对患者生理、心理健康及生活质量等诸多方面造成影响[1-2]。颈神经根阻滞对于慢性颈源性疼痛具备治疗功效,经由穿刺、于患处给药镇痛、抗炎功效药物,抑制疼痛、促进患处炎性反应消退,由此到达疾病治疗目的[3]。现今临床颈神经根阻滞方式较为多样,但不同颈神经根阻滞实施方式应用效果存在差异性,且部分颈神经根阻滞于实施中安全性欠佳,产生不良反应,由此影响颈神经根阻滞实施效果。超声引导下颈神经根阻滞是以超声技术为依托所诞生的新型超神经根阻滞方式。本次以50 例2023 年9 月至2024 年3 月就诊患有慢性颈源性疼痛患者为例,分析患者就诊期间,以超声引导下颈神经根阻滞方式进行治疗的临床功效及应用价值,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择2023 年9 月至2024 年3 月就诊患有慢性颈源性疼痛患者50 例,应用随机数字表法予以患者组别分配。常规组患者25 例,男、女患者各14 例、11 例;年龄37~71 岁,平均年龄(51.06±2.94)岁;慢性颈源性疼痛病程时间1~5 年,平均病程(2.87±0.13)年;就诊时疼痛情况视觉模拟法评测得分5~7 分,平均得分(5.81±0.19)分;既往病史:6 例患风湿性关节炎、3 例患强直性脊柱炎、10 例患颈椎间盘突出症、2 例患颈椎间盘退变狭窄、4 例患其他,病程时间3~11 年,平均病程(6.59±0.41)年;就诊时症状反应:颈肩疼痛、头痛、上肢活动受限、头晕、脖颈僵硬、其他,单一症状反应者6 例,多种症状反应者19 例。观察组患者25 例,男、女患者各13 例、12 例;年龄39~70 岁,平均年龄(51.23±3.27)岁;慢性颈源性疼痛病程时间1~5 年,平均病程(3.79±0.21)年;就诊时疼痛情况视觉模拟法评测得分5~7 分,平均得分(5.84±0.16)分;既往病史:8 例患风湿性关节炎、2 例患强直性脊柱炎、3 例患颈椎间盘突出症、9 例患颈椎间盘退变狭窄、3 例患其他,病程时间4~10 年,平均病程(6.61±0.39)年;就诊时症状反应:颈肩疼痛、头痛、上肢活动受限、头晕、脖颈僵硬、其他,单一症状反应者5 例,多种症状反应者20 例。全部入选者在基础资料上差异性较小(P>0.05)。研究经伦理委员会审核,批准实施。纳入标准:①CT 扫描、MRI 等影像学技术检查,确诊患者患有颈椎及锥体病变性疾病,确诊患有慢性颈源性疼痛者。②既往无颈椎手术经历。③病程时间≥1 年。④研究内容患者或家属无异议,同意参与并签订同意书。排除标准:①既往有精神病、心理疾病病史。②近3 个月有重大手术经历。③有视听功能障碍。④既往有心脑血管疾病病史,遗留神经系统后遗症。⑤存视听功能障碍。⑥妊娠或处于哺乳阶段患者。

1.2 方法

1.2.1 常规组 采用盲穿下颈部侧入路颈神经根阻滞:实施神经根阻滞前,使用C 臂X 线机对患者颈肩部实施扫描,定位颈椎神经根位置,定位后,取长度25G 3.8 cm 穿刺针,采用垂直方式将穿刺针刺入皮肤,刺入深度达到横突末端,穿刺后实施对比剂(剂量2 ml)注射,做X 线扫描对穿刺针刺入深度、针尖位置等进行观察,无异常后,经由穿刺通路注射给药3 ml 利多卡因(浓度0.5%)、10 mg 曲安奈德,间隔7 d,注射给药一次,共治疗1 个月。

1.2.2 观察组 行超声引导下颈神经根阻滞:采用影像学技术对患者颈神经根节段位置实施探查,问询其病症、病史等信息,做术前相关准备。采取超声(三星SH50,三星麦迪逊有限公司)引导下颈神经根阻滞,患者入室后,指导其调整至侧卧位,对颈神经根节段位置实施探查,选取穿刺位置,实施消毒并建立静脉通路。行消毒、铺巾铺设后,应用超声探头(频率5~10 MHz)对患者颈部做平行短轴扫描,定位颈神经根节段位置,对颈椎节段、横突前后解构等实施观察,扫描过程中成像系统显示高回声结构双峰征、双峰间神经根显示圆形低回声,引导穿刺针(长度25G 3.8 cm)刺入颈神经根,过程中持续监测穿刺针刺入深度,待穿刺成功后,回抽无出血即可实施药物注射,用药利多卡因、曲安奈德,使用剂量、用药频次、治疗时长等均同常规组。

两组患者疾病治疗期间,告知患者保持规律作息、维持情绪稳定,日常活动期间注意人身安全,生活中避免从事重体力劳动,叮嘱其遵照医嘱用药,以促进其慢性颈源性疼痛康复。

1.3 观察指标 ①采用以颈椎功能障碍指数量表(Neck Disability Index;NDI),最高分为50 分,共10 各条目,每个条目分值范围0~5 分,得分、颈椎功能障碍程度正相关,评定患者颈椎功能障碍情况;根据影像学检查图像对患者颈椎活动度进行测量,颈椎活动度分值区间1~4 分,1 分表示能够正常活动,4 分表示不能活动;对患者颈椎功能进行评定分析。统计患者疼痛发作次数、疼痛持续时间等疼痛相关指标数据。②视觉模拟法评测患者疼痛程度,分值0~10 分,评定分值7~10 分,为重度疼痛;4~6 分,为中度疼痛;1~3 分表示轻度疼痛;0 分表示无疼痛,对患者疼痛程度进行分析。

1.4 统计学处理 本次研究采用SPSS 21.0 版本软件分析研究所得指标数据,t值、χ2值依次检验,、n(%)表示计量资料、计数资料,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

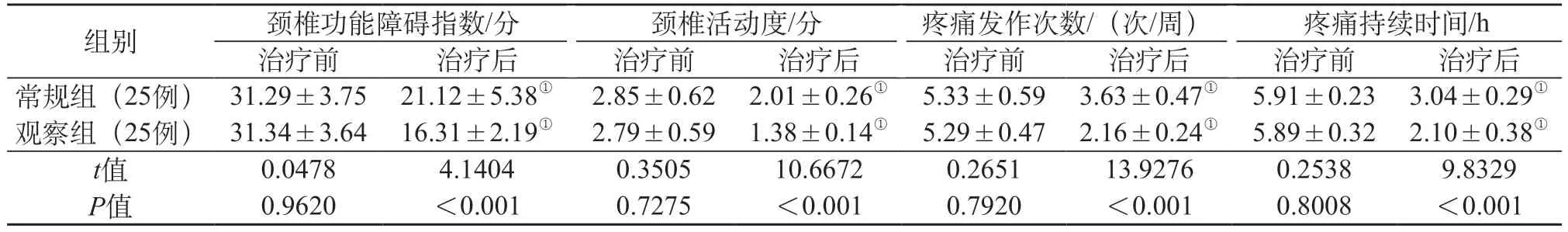

2.1 两组颈椎功能与疼痛相关指标比较 两组治疗前颈椎功能与疼痛相关指标相比无差异(P>0.05),治疗后,观察组比常规组良好(P<0.05)。见表1。

表1 两组颈椎功能与疼痛相关指标比较

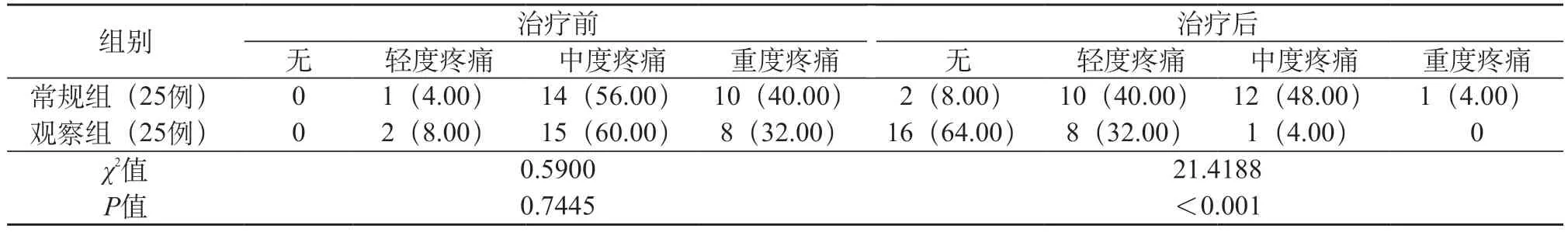

2.2 两组疼痛程度比较 治疗后观察组较常规组疼痛程度有更为显著改善(P<0.05)。见表2。

表2 两组疼痛程度比较[例(%)]

3 讨论

随着现今公众生活习惯发生改变,患有颈椎疾病患者明显增多,作为骨关节疾病,颈椎病于病情发展过程中,椎体结构改变将对患处周边神经及软组织、血管等造成影响,由此诱发神经系统功能、组织供血等异常,加之颈椎病所致锥体组织压迫,促使患者出现疼痛及不适感受[4]。慢性颈源性疼痛是临床中较为常见的疼痛性疾病类型,且以患有颈椎疾病患者为主要患病群体,患者患病后,其疼痛可出现于头、颈、肩、背、上肢等诸多位置,因疼痛具有持续性,在造成其不适感受的同时,还将对其情绪、机体状态、工作及生活当诸多方面产生影响[5]。从疾病发病机制角度分析,慢性颈源性疼痛属顽固性疼痛疾病,以颈椎疾病累及神经系统、引发颈部组织发炎反应,使颈神经功能异常所致,因慢性颈源性疼痛以颈椎病为疾病诱因,且颈椎病对于局部组织血液循环、新陈代谢等均存在影响性,因此患者慢性颈源性疼痛易随颈椎病病情发展出现反复发作情况,并加剧对人体生理、心理健康干扰性,因此疾病就显著危害性,需及时采取有效方式予以治疗[6-8]。

本次以50 例患有慢性颈源性疼痛患者为例,做组别分配后分别应用盲穿下颈部侧入路颈神经根阻滞、超声引导下颈神经根阻滞方式予以患者疾病治疗,超声引导下颈神经根阻滞所治疗25 例患者,治疗后患者颈椎功能障碍指数、颈椎活动度与疼痛发作次数、疼痛持续时间较用盲穿下颈部侧入路颈神经根阻滞患者治疗后指标数据为更为良好。徐慧胜等[9]经研究认为,超声引导下颈神经根阻滞对于慢性颈源性疼痛具备治疗作用,于研究中指出,治疗前患者颈椎功能障碍指数、颈椎活动度与疼痛发作次数、疼痛持续时间较治疗后有显著改善。证明对患者实施慢性颈源性疼痛治疗,超声引导下颈神经根阻滞,行穿刺、给药后,药物功效能够充分作用于颈神经根阻滞,在快速起效的同时,药物药性可针对性作用于局部,由此使患者病情得到切实改善,进而改善其疼痛情况,同时促进患者颈椎功能恢复,有显著疾病治疗效果。应用视觉模拟法评测患者疼痛程度,两组采用不同方式予以患者治疗后,采用超声引导下颈神经根阻滞治疗患者,其疾病所致疼痛程度有极大程度改善,且较盲穿下颈部侧入路颈神经根阻滞患者疼痛缓解更为显著。提示超声引导下颈神经根阻滞的实施,在慢性颈源性疼痛治疗中有效性较高,患者经由治疗后,其疼痛情况能够极大程度减轻,由此于治疗后,慢性颈源性疼痛所致影响、干扰性等得以降低,从而改善患者预后[10]。

综上所述,予以慢性颈源性疼痛患者治疗,超声引导下颈神经根阻滞的实施,对于疾病所致疼痛、颈椎功能障碍等能够做到有效缓解,改善疾病影响。