中国重大生态工程近40年生态成效整合分析

2024-05-06王岚,曹巍,黄麟,*

王 岚,曹 巍,黄 麟,*

1 中国科学院大学地理科学与资源研究所 陆地表层格局与模拟重点实验室, 北京 100101 2 中国科学院大学, 北京 100049

相关管理部门、科研机构、学术研究者,依据不同评估目的构建差异化的评价指标体系,利用站点监测、遥感反演、模型模拟等数据,采用实证调查、层次分析、价值估算等方法,相继开展了TNP[10]、GFGP[14]、NFP[15]、NNR[16]、RGP[11]、SP[4]、TPP[5—6]、TRP[9]、KP[8]、BTP[17]等生态工程的生态、经济、社会效应的评估。然而,由于气候变化、经济社会发展、工程执行力度等影响使得工程成效呈现显著区域差异,同时,由于评估目标和指标不一致,数据来源各不相同,指标量化、评估方法等差异,使得同一评估对象的不同评估结果之间或被高估或被低估,存在极大的不确定性[4]。现有研究的不足之处主要体现在:第一,评估数据欠缺或存在误差,遥感数据信息提取精度有限,或没有足够的观测数据,或监测样点不足,导致空间插值误差[18];第二,评估的空间与时间基准值难以确定,参照生态系统选取难度较大,基准或参照极大程度决定了评估结果;第三,欠缺动态时空趋势变化分析,较多评估基于工程前、后某一指标值的绝对值比较,而忽略了时空尺度的波动性和不稳定性[10—12];第四,成效综合评估方法体系欠缺,如何将多来源、多度量的各指标整合表达工程综合成效未形成统一认识,可利用价值化、能值化、归一化等方法;第五,评估内容或评估目标单一,缺乏对生态工程成效整体性和系统性的反映,对生态系统各要素之间的关联性、工程对山水林田湖草沙系统整体保护修复目标性体现不足[4—6,8,17]。

故而,在注重定性定量结合、长期短期兼顾、整体局部覆盖的基础上,需全面评估生态工程的整体成效。本文拟回答以下问题:(1)工程生态成效整体上是正向还是负向,生态系统质量是否恢复与提高,生态系统功能是否改善与促进?(2)工程区生态变化的驱动因子对工程成效的贡献率大小如何,在空间上表现出什么分异规律?(3)不同生态工程成效评估差异如何,引起评估差异的原因有哪些?通过对10项重大生态工程近40年成效评估相关正式发表文献的整合分析,全面认识工程的主要生态成效,分析了产生成效的驱动因素及贡献差异,并总结存在差异的原因,以期为新时期全国重要生态系统保护和修复重大工程规划、山水林田湖草工程的实施提供借鉴与启示。

1 重大生态工程概况

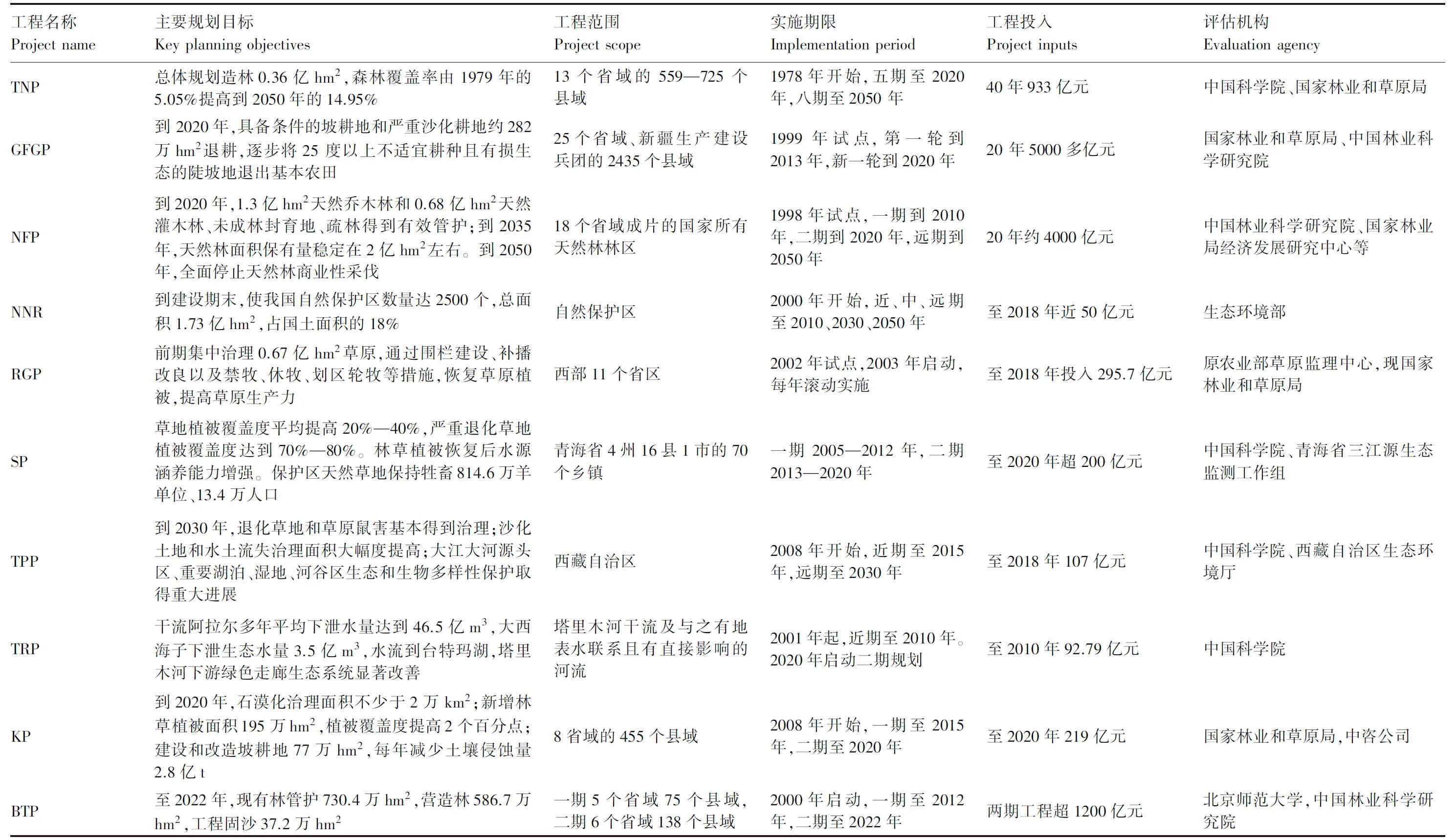

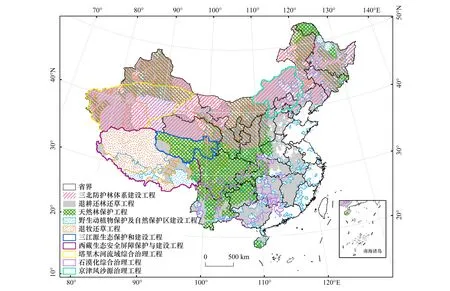

根据我国10项重大生态工程的规划,工程覆盖全国31个省域(图1,表1,数据源于各工程规划),其中,退耕还林还草工程涵盖省域数量最多,包括25个省域及新疆生产建设兵团,其次为天然林保护工程(18个省域)和三北防护林体系建设工程(13个省域)。工程覆盖区域超过全国陆地国土面积的90%,其中,陕西北部、内蒙中西部、青海三江源区、四川西南部和云南北部等区域工程数量最多,实施数量达到5个左右。工程未覆盖到的区域主要分布在沿海地区。

表1 中国典型重大生态工程概况Table 1 Overview of typical major ecological projects in China

图1 中国典型重大生态工程分布示意图Fig.1 Distribution of typical major ecological projects in China

从规划执行情况来看,TNP 过去40 年累计造林面积0.46亿hm2,达到总体规划目标“0.36亿hm2”,执行率达118.2%[10];遥感估算GFGP的退耕还林还草面积为0.13亿hm2,接近目标“0.15亿hm2”,面积完成率达87%[18];NNR实施以来,我国截至2018年共建立各类不同级别的自然保护区2750个,超过规划目标2500个;SP初步遏制了草地退化趋势,草地平均覆盖度增加5.6%,但难以达到预期目标“草地植被盖度平均提高20%—40%”[4];针对TPP “退化草地得到有效保护与治理,草甸、草原覆盖度提高”的规划目标,西藏高原退化草地面积比例由56%下降至36.1%,草甸类植被覆盖度增加1.71%[5];TRP年径流量达45.76亿m3,基本接近综合治理目标“干流阿拉尔多年平均下泄水量达到46.5亿m3”[9,19];BTP营造林902.9万hm2,完成规划目标“至2022年营造林586.7万hm2”;KP至2015年石漠化治理面积达2.25万km2,已完成规划目标“到2020年石漠化治理面积不少于2万km2”[8]。

2 材料与方法

2.1 数据收集

在中国知网(CNKI)与Web of Science数据库中,开展两次文献检索。初次检索关键词设定为生态工程(ecological engineering/project/program)、评估(assessment)、三北(Three North, shelter forest)、退耕还林(grain for green, return farmland to forest)、退耕还草(return farmland to grassland)、天然林保护(natural forest protection)、退牧还草(return rangeland to grassland)、三江源(Sanjiangyuan, River′s source region)、西藏高原(Tibet Plateau)、塔里木河(Tarim River)、石漠化区(Karst)、京津风沙源(Beijing-Tianjin Sand Source)、贡献率(contribution)等。

根据初次检索结果,筛选出工程成效相关的高频关键词,再进行二次检索,高频关键词包括植被覆盖度(vegetation coverage)、森林面积(forest area)、森林蓄积量(forest volume)、生物量(biomass)、生产力(production)、固碳(carbon)、土壤保持量(soil conservation)、水源涵养量(water, hydrology)、生物多样性(biodiversity)等。

再根据以下标准筛选检索:①所有文献均是正式发表研究论文,含专著和会议报告等;②以地面对比调查实测数据为主,遥感、模型结果为辅;③包含评价指标在工程实施前后一段时间的具体数值,若是以图表方式表征的数据,则需要对图表进行转化;④文献中要有研究区地理位置和工程实施时间范围。最终,筛选出符合本文目标的中英文文献共180多篇(图2)。从筛选后的文献中提取所需数据,汇总整理分析。

男性检验值和标准值有8个单词存在显著性差异(占比57%),女性检验值和标准值有10个存在显著性差异(占比71%),明显高于F1差异显著比重。说明男性学生和女性学生在舌位的前后和嘴唇的圆展方面问题较多。所有数据中,V1均小于V2,无一例外。这一现象说明,贵州民族学生,无论男生还是女生,舌位通常比母语发音人更靠后,唇形更圆。

2.2 整合分析

参考傅伯杰等[20]基于生态系统“结构—过程与功能—服务—生物多样性”体系和邵全琴等[21]基于“结构—质量—服务”构建的生态效益评估指标体系,同时考虑评估指标的可获得性、可综合性、科学性和针对性,最终基于生态系统质量—功能—生物多样性,选取了植被覆盖度、生物量衡量生态系统质量,碳固定、土壤保持和水源涵养度量生态系统功能,物种丰富度、均匀度指数和多样性指数度量生物多样性。利用变化率和年际变化率将各指标数据量化至统一标准,比较不同工程实施前、后的生态成效,正值代表正面促进效果,负值表明负面削弱作用。

α=(xt2-xt1)/xt1

(1)

β=(xt2-xt1)/xt1/Δt

(2)

式中,α为指标变化率,β为指标年际变化率,xt1和xt2分别是各指标在工程实施前和实施后的具体数值,Δt为工程实施年限。

对于生物多样性相关指数,收集到的数据主要是某个时间点上某一调查区域内的实验组和对照组结果,建立实验组和对照组的数据对,计算二者的响应比RR,其计算公式为:

RR=xl/xc

(3)

式中,xl和xc分别是实验组和对照组变量x的值。

为了在图表中看起来更加直观,进一步将RR对数化,取自然对数响应比lnRR,根据其正负即可判断工程对生物多样性的正面或负面效果。

lnRR=ln(xl/xc)=lnxl-lnxc

(4)

在对α、β及lnRR进行合并分析之前,首先需要进行异质性检验,检验各个样本之间是否存在异质性,即研究中效应量的变异程度,目的是检查各个独立的研究结果是否具有可合并性,检查是否是由随机误差导致的各研究之间的差异。采用卡方检验进行异质性检验,如检验结果P<0.05或I2>50%,认为各研究存在异质性。经异质性检验发现存在明显异质性,剔除掉误差较大的研究。

最后以箱线图的形式绘制变幅及对数响应比,从而可以直观看出工程实施后各项指标的变化范围及中位数。进一步基于RStudio平台采用R进行方差分析比较不同工程的生态成效差异,在满足方差齐次性的前提下进行方差分析以及LSD多重检验,显著性水平P=0.05。

3 工程主要生态成效

3.1 国土变绿

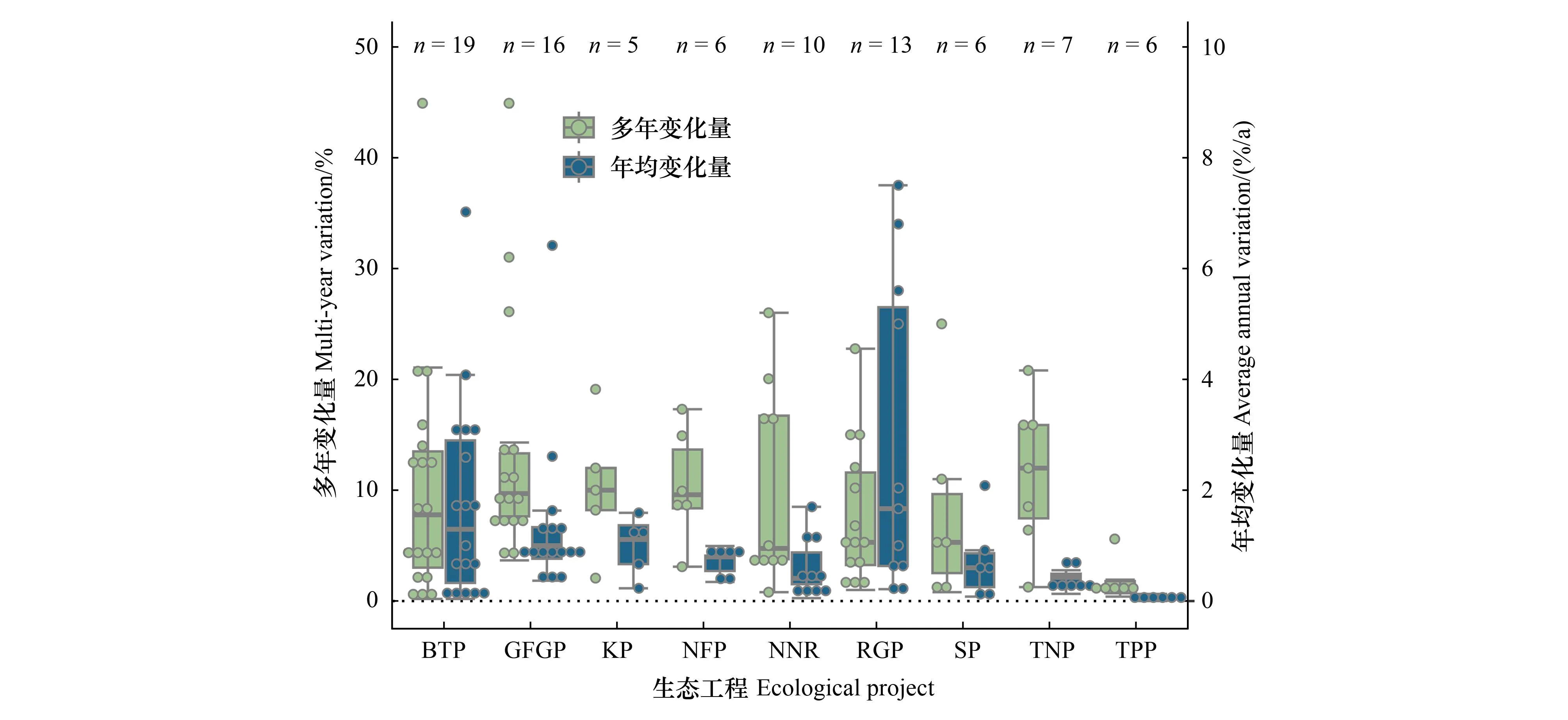

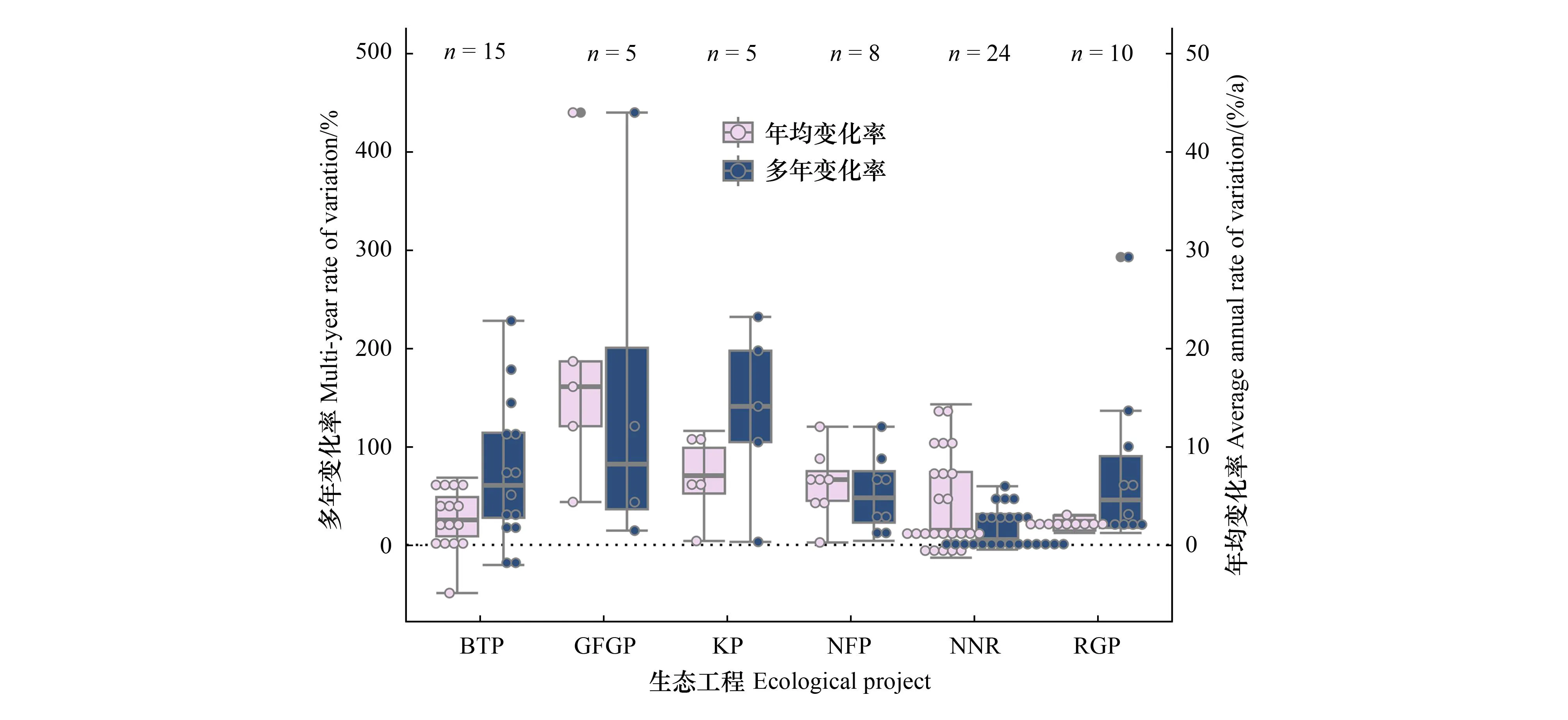

生态工程区植被覆盖度(FVC)均呈现增加趋势(图3)。从多年变化中值来看,TNP增幅最大,约1.26%—20.8%,年均增加0.21%/a—0.83%/a,工程区FVC近40年提高8.5%[10],约46%区域的FVC增加[22]。TPP增幅最小,约0.4%—1.93%,年均增加<0.13%/a,66.5%西藏高原的FVC增加,重点工程区比工程区外提高9.9%—22.5%[5—6,23]。此外,GFGP增加3.67%—31.01%,年均增加0.37%/a—1.63%/a,工程区FVC在2000—2015年期间增加4.8%—6.5%[18]。NFP增加3.1%—17.3%,年均增加0.34%/a—0.99%/a,1998—2008年NFP在西南亚区提高了9.93%[24]。KP增幅为8.2%—12%,年均增加0.08%/a—0.92%/a,工程区FVC增加17%[8,25],比非工程区高7%[26]。BTP增加0.19%—21.06%,年均增加0.1%/a—4.08%/a,工程区FVC平均提高2.3%,其中林地提高4.3%,草地提高2.4%[3]。

图3 不同重大生态工程的工程区植被覆盖度变化统计Fig.3 Vegetation coverage change statistics of different major ecological projectsn为搜集到的样本数;TNP: 三北防护林体系建设工程 Three-North shelter forest system construction project; GFGP: 退耕还林还草工程 Grain for green project;NFP: 天然林保护工程 Natural forest protection project;NNR:野生动植物保护及自然保护区建设工程 National wildlife protection and nature reserve construction project;RGP 退牧还草工程 Returning pasture to grass project;SP 三江源生态保护和建设工程 Sanjiangyuan ecological protection and construction project; TPP 西藏生态安全屏障保护与建设工程 Tibet ecological security barrier protection and construction project;TRP 塔里木河流域综合治理工程 Tarim river basin comprehensive treatment project;KP 石漠化综合治理工程 Karst rocky desertification comprehensive treatment project;BTP 京津风沙源治理工程 Beijing-Tianjin sand source control project

3.2 生物量变化

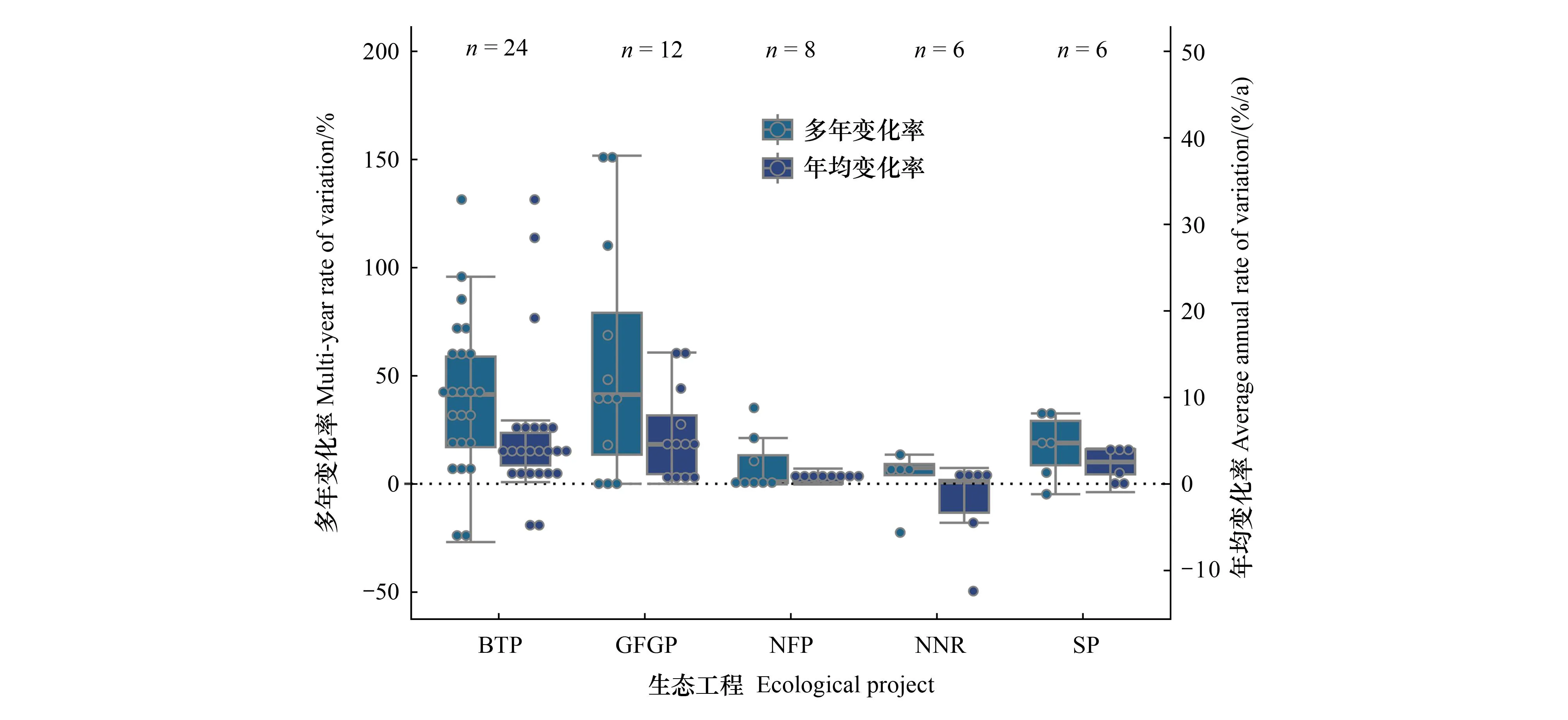

从生物量变幅来看,大部分工程区呈现不同程度的增加,仅NNR和BTP个别样本点有所减少(图4)。根据多年变化中值,GFGP增幅最大,为43.66%—186.78%,年均增加1.46%/a—43.99%/a。RGP增幅最小,为4%—30.6%,年均增加1.21%/a—13.65%/a,RGP在2000—2010年NPP增加了12.14%[11]。NNR生物量变幅为-13%—143%,年均变化率为-0.48%/a—5.97%/a,2000—2015年NNR平均植被NPP降幅为0.5%[16]。BTP变幅为-49%—68.41%,年均变化-2.04%/a—22.80%/a。

图4 不同重大生态工程的工程区生物量变化统计Fig.4 Biomass change statistics of different major ecological projects

3.3 碳固定增加

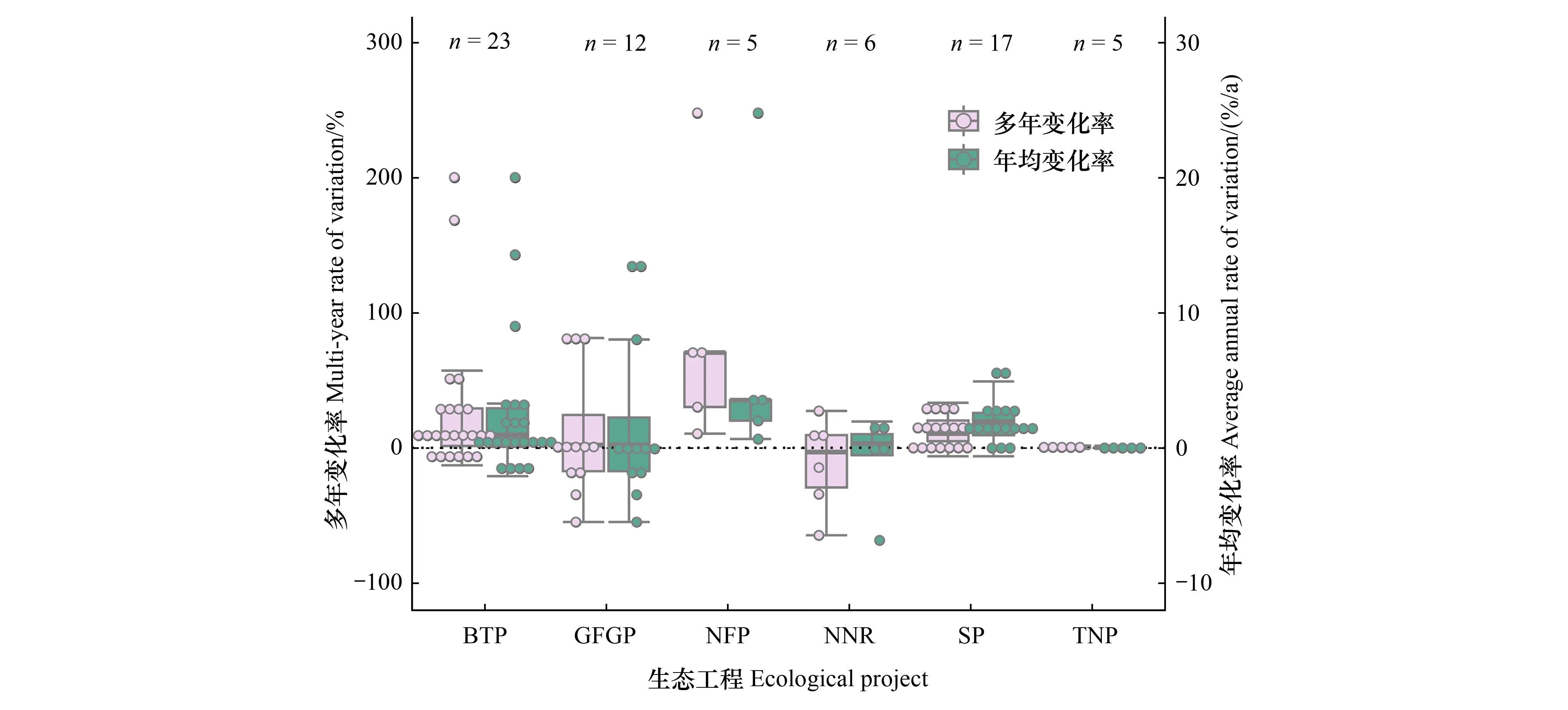

21世纪初10年,我国陆地碳汇中约56%来自六大生态工程区[2]。大部分工程区的碳固定量呈现不同程度的增加(图5)。TNP碳固定量增幅最大,为13.5%—144.03%,年均增加1.61%/a—9.71%/a,40年间防护林生物碳储量增幅达388.44%、碳固定增量为23.1亿t[10,27]。TPP增幅最小,变幅为-0.87%—3.71%,年均变化率-0.09%/a—0.37%/a,其中2000—2014年间增加1650万t[6]。此外,NFP增幅为7.84%—200%,年均增加1.80%/a—20.54%/a,1998—2018年碳固定量9.38亿t[28],其中,东北、内蒙古等重点国有林区增加26.98%[29],西南地区增加41.43%[24]。NNR增幅0.1%—14.72%,年均增加0.01%/a—2.94%/a。GFGP、KP、BTP变幅分别为-1.35%—100%(-0.1%/a—10.03%/a)、-4.92%—28.89%(-1.64%/a—9.63%/a)、-7.41%—159.51%(-1.48%/a—15.95%/a)。

图5 不同重大生态工程的工程区固碳量变化统计Fig.5 Carbon sequestration change statistics of different major ecological projects

3.4 土壤保持提升

大部分样本点土壤保持量呈现增加趋势(图6)。GFGP土壤保持量增加0.06%—151.52%,年均增加<15.15%/a。NFP变幅为-0.26%—21.14%,年均变化率为-0.01%/a—1.75%/a,其中东北、内蒙古重点国有林区2000—2015年土壤保持量增加了21.14%[29]。NNR变幅为-22.5%—13.45%,年均变化率为-4.5%/a—1.83%/a。其中,秦岭19个国家级自然保护区2010—2015年土壤保持量呈现减少趋势[30]。SP土壤保持量比工程实施前增加了1.77亿t/a, 增幅为32.5%[31],变幅-4.81%—32.5%,年均变化率-0.96%/a—4.06%/a。BTP变幅为-26.91%—95.63%,年均变化率为-4.18%/a—7.05%/a,其中北京市增加85.18%[32]。

图6 不同重大生态工程的工程区土壤保持量变化统计Fig.6 Soil conservation change statistics of different major ecological projects

3.5 水文效益加强

NFP水源涵养量明显增加,而其他工程区有增有减(图7)。NFP增加了7.84%—70.43%,年均增加0.66%/a—3.52%/a,其中东北和内蒙古重点国有林区增幅约30.21%[29]。工程实施后,TPP的年平均水源涵养量增加1.12%[5]。TNP在1990—2015年间增加0.37亿m3[33],变幅-0.72%—1.65%,年均变化率-0.07%/a—0.07%/a。GFGP变幅为-54.83%—80.24%,年均变化率-5.48%/a—8.02%/a。NNR变幅为-64.66%—27.31%,年均变化率-0.54%/a—1.95%/a。SP变幅为-6.2%—33.33%,年均变化率-0.62%/a—4.91%/a,其中一期工程区增加22.22亿m3[4]。BTP变幅为-10.47%—57.14%,年均变化率为-1.68%/a—3.28%/a。

图7 不同重大生态工程的工程区水源涵养量变化统计Fig.7 Water conservation change statistics of different major ecological projects

3.6 生物多样性保护

生态工程可以提高生物群落多样性,物种丰富度(S),Pielou均匀度指数(E)和Shannon多样性指数(H)均有明显提升,而Simpson优势度指数(D)则表现出一定程度降低(图8)。工程区样本点的S和H均显著高于对照组,且增幅大于对照组。GFGP的S及其对数响应比变幅分别为-16%—441%和-0.17—1.69,H及其对数响应比分别增加5%—315%和0.05—1.15,E及其对数响应比变幅分别为-5%—28%和-0.05—0.24。NNR的S及其对数响应比变幅分别为-4%—291%和-0.04—1.36,H及其对数响应比变幅分别为-5%—84%和-0.05—0.61,E的实验组基本高于对照组,但是增幅不明显,变幅-6%—26%,其对数响应比-0.05—0.23。D则有增有减,GFGP的D变幅-45%—65%、其对数响应比-0.60—0.50,NNR变幅-62%—60%,其对数响应比-0.96—0.50。D下降趋势较明显,可能源于部分区域S增加导致。

4 成效驱动因素分解整合

气候变化(CC)、生态工程(EP)、地形因素、其他人类活动以及社会经济因素等交互作用共同驱动了工程区生态系统结构与功能及生物多样性的变化[34—37]。但生态系统变化的影响因素主要是CC与人类活动(主要是EP)两大类[21]。目前定量分离CC和EP对生态系统变化影响的方法主要有模型参数控制法、残差分析法和阈值分割法[21,38—39]。模型参数控制法通过控制气候参数分别估算真实气候(气候变化和生态工程综合影响)和假定平均气候(主要受人类活动影响)下的模型模拟指标值,从而分离CC和EP[4]。残差分析法认为人类活动的影响是气候变率效应后的残余,采用多元回归残差分析法量化CC对生态系统的影响,用残差来表示EP的影响[38,40]。阈值分割法运用统计相关分析法通过判定每个像素上的指标值是否显著变化以及是否与气象因子显著相关将其划分为不同驱动力主导下的变化,统计不同类型的变化占比进而分离CC和EP的贡献比例[39]。

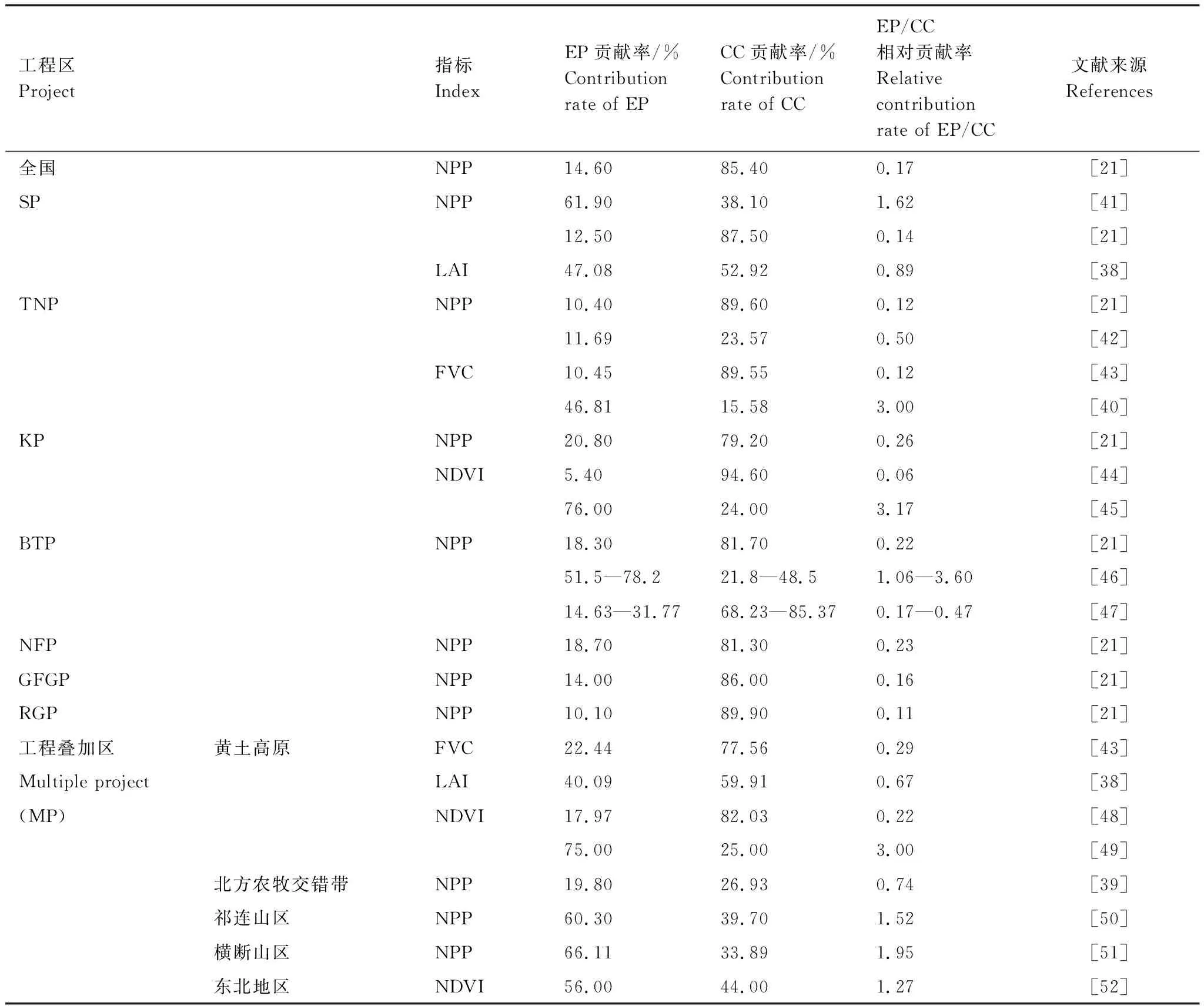

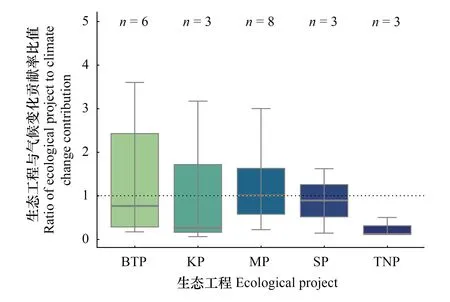

不同时空尺度下CC与EP对生态系统变化的耦合作用仍不清晰,科学分解其作用机制仍是未来重要的研究趋势。整体上,CC贡献率更高(图9),但在不同工程区或同一工程区不同亚区,贡献大小存在空间分异,相对贡献率EP/CC约0.06—3.60(表2)。多项研究发现,EP贡献率较高的区域主要集中在黄土高原中部、华北平原以及中国东北和西南等地,而CC贡献率较高的区域主要集中在青藏高原东北部[18,36,38,45,52—53]。图9可知,CC是BTP、KP、SP、TNP的主要驱动因素(EP/CC中值<1)。其中,BTP的EP贡献率相对较高(EP/CC约0.17—3.60),EP对植被改善的贡献率约74.2%,BTP应重点关注EP的影响[46]。黄土高原、北方农牧交错带、东北地区等多个工程叠加区,CC与EP整体贡献相当(EP/CC中值≈1),贡献比则因具体区域和评估的时间尺度、方法、指标差异而不同。比如,两者对黄土高原植被恢复的贡献,有研究认为CC约59.9%[38],有研究认为EP(75%)的贡献远大于CC(25%)[49]。此外,CC和EP对于生态系统变化还产生交互耦合作用(26.64%)或共同作用(38.10%)[42]。

表2 工程区生态工程-气候变化相对贡献率Table 2 Relative contribution of ecological engineering-climate change in the project area

图9 不同重大生态工程驱动因素贡献率比值Fig.9 Contribution ratio of drivers of different major ecological projects

5 讨论

5.1 工程正面或负面影响启示

本文通过整合分析发现,生态工程对生态系统质量、功能和生物多样性总体有明显的改善和增强效果(各指标变化率中值基本均>0)。具体地,FVC变化范围均>0,表明工程对植被变绿有明显的正面促进效果,根据多年变化中值来看,TNP增幅最大,TPP增幅最小。GFGP生物量增幅最大,RGP增幅最小。工程区碳汇效果明显,TNP碳固定量增幅最大,TPP增幅最小。GFGP土壤保持增幅最大,NFP水源涵养量增加明显。GFGP和NNR的物种丰富度、Pielou均匀度指数、和Shannon多样性指数均有明显提升。总之,工程区生态成效差异与工程区自然地域分异特征、经济社会发展、工程规划目标及执行力度等有关。

虽然工程正面成效显著,但在个别样本区域仍显示负向影响,客观上气候变化或不当的人类活动的负面干扰导致生态系统质量变差,或主观上由于评估数据欠缺、评估方法或评价尺度不当等导致评估结果为负。具体地:(1)生物量下降。整合样本中NNR和BTP生物量有所减少(图4)。BTP人工饲草种植使得草场地下生物量显著下降,群落总生物量显著减少49%[54]。NNR在人类扰动以及气候变化的交互作用下生物量下降[16]。TNP人工林贡献率仅为8.14%,森林碳贮量的净增加量主要源于天然林,表明人工造林的成效较低[27];(2)土壤保持服务能力降低。整合样本中BTP、NFP、NNR和SP土壤保持量有所下降(图6)。SP在草地退化较为严重的玛多、曲麻莱、杂多等地的监测点的有机质减少引起土壤保持功能下降[55]。NNR部分保护区内本底生态系统服务较低,在区域气候相对恶劣年份时土壤保持服务下降,小秦岭国家级自然保护区减少比例最高(72.66%)[30];(3)水文效益减弱。整合样本中BTP、GFGP、NNR、SP和TNP水源涵养量有所下降(图7)。生态工程增加植被覆盖从而影响多种水文过程,大规模造林等工程措施导致蒸散量增加、土壤含水量下降从而削弱流域的产流产水服务[56—58]、导致陆地水储量耗竭[59]。干旱半干旱区的植物耗水量若超过降雨量,人工林将大量消耗地下水资源[60]。喀斯特石漠化区约8%土壤水分显著下降的区域主要集中在人工造林区域[8,57]。从水资源的可持续利用而言,黄土高原植被恢复已接近该地区水资源植被承载力的阈值[56],不应进一步扩大植被[61];(4)生物多样性有所损失(图8)。GFGP营造人工纯林,导致鸟类和蜜蜂多样性损失[62]。BTP对植物多样性水平有负面影响,香浓多样性指数显著下降等[54]。森林生态类自然保护区保护成效较好,野生动植物类保护成效一般,湿地生态类、青藏高原高寒草原类自然保护区的保护效果较差[63—64]。

总之,需持续关注生态工程正负面影响,掌握工程区域差异规律。在一些生态效益良好、产出已达规划目标的地区维持当前成效的基础上调整工程修复重点。在天然地理条件较差、同等投入下回报较低的地区,合理规划投入资金,制定因地制宜的工程修复策略, 使生态效益和经济效益最大化。此外,还需关注各项生态系统服务之间的权衡,GFGP提升了区域土壤保持功能却导致生物多样性的损失[62],改善生态系统碳储存但是引起水产量的下降[65]。TPP的FVC增加但植被根系土壤层短时期内无法恢复,导致土壤保持服务能力有所下降[5,66]。因此,未来生态工程规划必须综合考虑各项生态功能及服务的协同目标,避免引起生态系统服务权衡进一步加剧。

5.2 成效驱动因素贡献差异特点

第一,成效驱动因素贡献大小存在明显的空间分异。我国自然地域分异特征明显,不同生态工程建设目标存在一定的差异,生态成效驱动因素贡献大小在不同生态工程区或同一工程区的不同地域也存在明显的空间差异。EP对NPP的贡献率空间差异明显,NFP为18.7%,GFGP为14.0%,RGP最低,为10.1%[21]。SP西侧主要受CC影响,东侧主要受EP影响[38]。KP植被覆盖变化主导因素贡献率随地理位置的变化而不同[67]。NFP从长江上游区、黄河上中游区到东北、内蒙古等重点国有林区人类活动干扰依次增加[68]。

第二,大尺度上的驱动因素贡献率大小厘定存在很大的不确定性。现有研究多在较大尺度上分离CC和EP的贡献率,忽略了区域内部的空间分异、其他因素的影响及多个因素共同作用的影响,对某一区域赋以统一的贡献率数值导致产生不确定性。研究表明,CC和EP对于生态系统变化产生交互耦合作用(26.64%)或共同作用(38.10%)[42]。中国北方农牧过渡带植被显著绿化面积(48.77%)中26.93%与CC有关,19.80%与EP建设有关,2.05%与多种因素有关[39]。KP植被覆盖变化空间差异性受气候、土壤、地形和人类活动等多个具有显著空间非平稳性因素的驱动[67]。总之,仍需降低研究尺度,细化生态系统变化的驱动因素,并通过实地调查评价结果的精度等将有助于减少贡献率厘定的不确定性。

第三,不同工程区的主导因素各有差异。EP贡献率较高的区域主要集中在黄土高原中部、华北平原、东北和西南等地,而CC贡献率较高的区域主要集中在青藏高原东北部[18,36,38,45,52—53]。EP对BTP植被改善的贡献率约74.2%[46],对BTP水分利用效率增加的贡献超过85%,而CC仅为8.7%,因此,BTP人类活动主导作用明显[36]。总之,CC与EP的相对作用比例可以为决策者制定因地制宜的管理政策提供依据。在设计和实施重大生态工程时,要充分考虑自然规律、地理地带性差异和气候因素对生态系统的影响,在人类活动贡献高的地方持续重点关注EP的影响,在自然因素作用较大的地方合理规划工程投入,在人为因素的适度干扰下使生态系统自然恢复,从而使得生态工程效益最大化。

5.3 工程成效评估差异原因总结

第一,评估数据多源差异。涵盖地面调查数据、站点联网观测、卫星遥感、航空遥感数据、激光雷达数据、资源清查数据、模型模拟数据等,地面调查、联网观测数据较为准确,但是获取周期长、耗费成本大,模型模拟数据通过输入数据和参数较易获得,但是精度存在很大的不确定性;第二,评估技术量化差异。包括地面调查与野外观测、遥感解译反演、模型模拟等,模型包括开展工程区生态系统土壤保持、防风固沙、水源涵养等功能量模拟的RUSLE、 RWEQ、InVEST、水量平衡等模型方法,模拟NPP时空数据的CASA、GLOPEM等模型,模拟工程气候效应的WRF等气候模式;第三,评估方法体系差异。包括基于生态参照区“动态过程本底”、“历史动态本底—恢复现状—恢复指数”分析[4],基于分布式测算的物质量和价值量的定量化分析[10,15],基于时间前后对比的趋势分析及基于工程区域内外对比的差异化分析[69]等;第四,评估尺度和参考基准不一致。空间尺度由点及面涵盖样方、样地、坡面、流域、行政区域等多种尺度,时间尺度包括工程短期、长期及整体规划期等多个时间周期,参考基准涉及工程区自身变化和工程区内外对比;第五,驱动因素拆解方法的差异。气候变化与生态工程是引起生态系统变化的两大主要影响因素[4]。目前因子耦合作用机制以及如何科学分解仍尚不清楚。即使剔除掉气候的影响,考虑到不同工程实施区域存在空间重叠现象,在拆解出工程贡献率的基础之上如何拆解不同工程的贡献率等,都是当前需要解决的问题。基于此,未来需要重点关注评估基准和尺度的选择、多源数据的融合及同化、驱动因素耦合作用机制研究及作用厘定,发展具有针对性的评价技术方法库,构建全面、长期、动态的生态系统综合评估体系,从而降低生态工程成效评估的不确定性,为生态工程规划、调整和实施提供借鉴和启示。