社会信用有助于促进企业数字化转型吗

2024-05-04丁怡帆曹慧平

丁怡帆 曹慧平

摘 要:社会信用作为制度环境的核心构成,对企业的变革与发展具有不可替代的作用。文章以国家发展改革委、中国人民银行等部委推动的社会信用体系改革试点为准自然实验,实证检验了社会信用体系建设对企业数字化转型的影响效应及其作用路径。研究发现,社会信用体系建设显著提高了企业的数字化转型水平。作用路径及经济后果检验发现,社会信用体系建设主要通过决策优化效应和资源虹吸效应两条路径作用于企业数字化转型,并最终促进了企业高质量发展。拓展性研究发现,社会信用体系建设对企业数字化转型的促进作用在信息不对称较严重和经济地位较低的企业中更为明显。此外,社会信用体系建设所形成的制度型信任与方言和儒家文化所形成的关系型信任在促进企业数字化转型方面呈现出替代效应,即制度型信任可以在一定程度上弥补关系型信任的不足。文章揭示了社会信用体系建设服务实体经济的具体形式,为我国持续推进社会信用体系建设和助力实体经济转型乃至高质量发展提供了有益的政策启示。

关键词:社会信用;数字化转型;决策优化效应;资源虹吸效应;制度型信任;关系型信任

中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2024)03-0010-12

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2024.03.002

一、引言

近年来,在新一轮科技革命和产业变革的推动下,以人工智能、区块链、云计算、大数据为代表的数字化生产力正在从各领域、全方位深度融入经济社会发展潮流,并逐渐成为激发传统要素活力、实现新旧要素乘数倍增效应进而驱动经济高质量发展的重要引擎(吴非等,2021)[1]。党的二十大报告明确指出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”。2023年2月中共中央、國务院印发的《数字中国建设整体布局规划》更是明确了数字化发展领域一系列新的目标任务和战略部署,旨在推动我国实体经济的数字化转型迈向更高质量、更高水平。在此背景下,越来越多的企业将数字化转型作为未来一段时期发展的首要任务(贺超等,2023)[2]。

然而,数字化转型并非易事,其本质是对企业研发生产、组织管理以及市场销售等多个价值链的全方位重构。埃森哲发布的《2022中国企业数字化转型指数》报告显示,2022年我国企业数字转型指数平均得分仅为52分,相比2018—2021年分别下降2分以及提高2分、7分、15分。不难发现,当前阶段我国微观层面数字化转型水平进步缓慢,甚至偶尔还出现了一定程度的下滑,许多企业存在着由决策质量低下、资源约束等导致的“不愿转”“不会转”等数字化变革困境(Sun等,2020;刘淑春等,2021;李思飞等,2023)[3-5]。鉴于此,已有文献从经济政策和数字经济制度环境等角度出发,探讨了经济不确定性(祝树金等,2023)[6]、智慧城市建设(赖晓冰和岳书敬,2022)[7]、信息消费试点(王馨等,2023)[8]对企业数字化转型的助推作用,但关于社会文化等隐性价值规范或非正式制度的研究还较少。

在众多隐性价值规范中,作为市场经济最重要的道德基础,社会信用被认为是除物质资本和人力资本之外决定一国或地区经济发展和社会进步最主要的社会资本。为此,早期经典研究也尝试测度了城市层面的信用水平,如张维迎和柯荣住(2002)[9]利用5000多份有效问卷对地区信用水平进行了测算。李明辉(2019)[10]根据CGSS调查数据构建了省份层面的信用文化氛围数据。戴亦一等(2019)[11]通过地区失信情况对信用水平进行了测算。这些研究为评估信用文化的经济价值提供了不同的视角,但构建的信用指标均存在测量误差、内生于经济发展等问题,因果关系面临挑战。解决上述问题的一个理想方式是找到合理的外生冲击作为因果识别场景(黄卓等,2023)[12]。为构建现代化信用体系,在《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》的引导部署下,国家发展改革委和中国人民银行联合发文,将沈阳、青岛、南京等11个城市列入全国首批社会信用体系建设示范城市;2016年4月,大连、苏州等32个城市入选第二批试点城市。特别地,示范城市建立的公共信用信息共享平台、城市信用门户网站、重点领域的红黑名单以及其他社会信用体系建设考核机制具有先进的创新示范效果,在很大程度上实现了社会信用在城市的落地生根(左静静等,2023)[13]。因此,可以发现,社会信用体系改革试点政策为探索社会信用与企业数字化转型之间的关系提供了一个良好契机。

基于此,本文将社会信用体系改革试点作为准自然实验,采用2010—2020年沪深A股上市公司数据,重点检验社会信用环境改善对企业数字化转型的影响效应、作用机理以及异质性特征。与已有文献相比,可能的贡献在于:第一,本文基于数字经济高速发展和现代化信用体系逐步建设的背景,将社会信用体系建设和企业数字化转型纳入同一研究框架,并从决策优化效应和资源虹吸效应两个方面揭示二者间的具体作用路径,不仅有助于加深对社会信用体系建设对企业转型发展作用逻辑的理解与认识,也拓展了企业数字化转型主题文献的研究视角。第二,异质性检验将信息不对称、经济地位等情景因素纳入社会信用体系建设与企业数字化转型之间关系的分析框架,通过捕捉社会信用体系建设影响企业数字化转型更为细致的非对称效果,增加了对社会信用体系建设经济后果边界条件和约束因素的认识。特别地,本文另一个重要的结论是,社会信用体系建设基于公共信用信息共享平台、城市信用门户网站、重点领域的红黑名单以及其他考核机制所形成的制度化信任可以有效弥补中国社会长期以来关系型信任的不足,这也对理解现代化信用体系建设的目的和效果具有新的启示。

二、制度背景与理论分析

(一)制度背景

构建良好的信用环境是促进社会互信、减少社会矛盾的有效手段,更是促进资源优化配置、实现产业结构优化升级以及完善社会主义市场经济体制的重要前提。2014年6月,国务院印发了《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》,就全面建立社会信用体系提出具体框架、实施思路及建设目标。随后,国家发展改革委和中国人民银行分别在2015年8月和2016年4月联合发文,设立了全国第一批和第二批社会信用体系建设试点城市。至此,中国社会信用制度化建设开始进入“快车道”,示范城市基于提高企业守信激励和失信成本的运行机制,采取一系列制度手段来促进各自辖区的信用文化建设,以求构建覆盖全社会的诚信系统。例如,苏州市政府建立“信用苏州”网站,定期在网站上公布守信企业和失信企业名单,并采用“桂花分”信用产品为信用水平良好的企业提供方便快捷的融资渠道,对失信企业则在贷款融资、注册登记、评优评先以及市场准入等多个方面进行严格约束和惩罚;义乌市政府实行市场信用分类监管模式,向市场公开发布义乌市场信用指数,使市场主体能够更便利地筛选优质企业,从而降低经营合作风险;大连市创新地推出信用承诺,探索行政监管新模式,要求企业建立严格的工作流程,并通过每日研判、严肃查处虚假公告等方式督促企业自下而上辨识管控风险、排查整改隐患并逐级承诺,对企业内部治理效率的提升有着极大帮助。在此政策的驱动下,各示范城市社会信用环境得到了极大改善,资源的跨区域流动以及企业的生产经营活动也受到一定程度的影响,这为评估社会信用体系建设驱动企业数字化转型的影响效应提供了良好契机。

(二)理论分析与研究假设

社会信用体系建设旨在采用大数据及信息挖掘技术来建立经济主体的社会信用评价制度,并通过守信激励和失信惩戒等手段在试点城市中形成诚实自律、守信互信的道德规范,是改善社会信用环境的重要手段。现有大量研究表明,社会信用作为地区文化的关键维度之一,不仅可以督促当地经济主体遵循大多数人认可的社会道德规范,降低彼此间猜忌和欺骗的概率,同时还能够提高信息的质量和流动速度,从而保障各类资源在不同社会群体或区域间的高效配置(戴亦一等,2019;Cao等,2016;申丹琳,2019)[11,14,15]。而数字化转型作为企业一项重要的战略决策,具有风险与收益并存的特点。企业是否选择开展数字化转型活动受到诸多因素的制约,其中,管理层的有限认知和转型资源缺乏所引发的“不愿转”“不会转”问题尤为关键(李思飞等,2023)[5]。基于社会信用体系建设可能引发的一系列经济后果,本文认为其可能会通过决策优化效应和资源虹吸效应实现对企业数字化转型的促进作用,具体如下:

1. 决策优化效应。社会信用体系建设可以提高企业管理决策水平,进而促进企业数字化转型。企业数字化转型不能一蹴而就,需要大量且长期的基础资源投入。由于业务模式颠覆性转变、经营不确定性加剧等,企业还可能会陷入“转型阵痛期”(刘淑春等,2021)[4],业绩不升反降。因此,这一转型风险往往会影响管理层私有收益进而造成道德风险,导致其在面临数字化变革时抱有“不愿转”的态度。此外,尽管管理层选择积极开展数字化转型活动,但在新模式初期,股东等利益相关者的监督成本和难度均会因业务模式重塑而有所增加,其难以掌握企业真实的数字化转型或其他经营项目的情况(贺超等,2023)[2],容易将转型所引致的短期业绩下滑归咎于管理层的无能,从而出现利益相关者干扰管理者的转型决策或管理者出于职业担忧而中断转型活动等情况(Cao等,2016)[14]。一方面,社会信用体系建设会在当地形成对诚实守信的教化作用,引导经济主体遵循被大多数人认可的行为规范(左静静等,2023)[13],而“享乐”“逃避”“偷懒”“不作為”“自私”等会被视为与主流价值观不一致的负面行为,从而受到质疑和抵触。换言之,对社会信用氛围浓厚地区的企业管理者而言,若其面临数字化转型活动时选择故意拖延或直接放弃,可能会面临包括内疚、羞愧及其他负面情绪在内的精神压力以及包括负面声誉与社会排斥在内的舆论制裁。为避免这一不利影响,管理层会减少对安逸生活的追求以及转型过程中的自利行为,在数字化决策中表现出较高的风险容忍度和自律性(申丹琳,2019)[15],主动投入更多精力了解数字化项目、熟悉决策流程,以高质量的转型决策来提升企业的核心竞争力和长期价值(Cichosz等,2020)[16]。另一方面,社会信用示范城市搭建的信用信息共享平台,还有助于企业的经营信息在不同组织和区域内共享共用,使利益相关者能够以较低成本掌握企业生产经营等方面的更真实全面的信息,进而可以客观、准确地评价管理层在转型决策中的专业水平和勤勉程度。这样一来,股东不会将数字化转型过程中的困难归咎于管理层的无能,反而会给予管理层更多的信任,使管理层拥有更大的转型决策空间,从而推动企业有节奏、有规划地开展数字化转型。

2. 资源虹吸效应。社会信用体系建设可以帮助企业吸引到更多资金、人才等关键性资源,进而促进企业数字化转型。通常来说,企业数字化转型无法脱离传统生产要素而独立存在,而在众多要素资源中,资金和人才对于企业数字化转型的顺利开展尤为重要(王馨等,2023)[8]。如前文所述,社会信用体系建设有助于营造诚实自律、守信互信的文化氛围,能够有效缓解经济主体间的信息不对称。不难推测,这也势必会对金融、人才等资源的流动和聚集产生影响。具体而言,一方面,良好的信用文化在交易合作中扮演着“润滑剂”的角色(黄卓等,2023)[12],可在降低交易双方合作成本的同时提高契约的灵活性,从而促进契约的签订和保障契约的履行(顾雷雷和王鸿宇,2020)[17]。聚焦于企业的资金获取活动,随着信息不对称的缓解以及对企业信任程度的提高,金融机构的放贷意愿也会逐渐增强,更倾向于为企业提供期限长、规模大的债务融资(Wu等,2014;钱先航和曹春方,2013)[18,19]。此外,与我国历史上自发形成的信用文化不同的是,社会信用示范城市还基于相关信息共享平台对企业的信用信息进行实时搜集和披露,并将这些数据与企业融资、政府补贴、工商注册登记等直接挂钩,这不仅可以通过制度手段来规范区域内企业的经营行为并降低其违约风险,使企业获取更多外部融资,还能帮助外部投资者快速精准识别优质企业,进而为这类企业的数字化转型活动提供强有力的资金支持。另一方面,实现人才聚集的关键在于就业信息的透明和就业权益的保障(周洲和吴馨童,2022)[20]。而社会信用示范城市的设立,可以通过强制信息披露使市场就业者较为清晰地了解企业的真实经营情况,并运用监测和制裁等制度手段遏制企业雇佣过程中的机会主义行为(左静静等,2023)[13],从而充分保障员工的就业权益,吸引更多的优秀人才来此工作,进而为该地区企业的深层次数字化转型注入核心动力。

基于上述分析,本文提出如下假设:

H1:社会信用体系建设能够有效促进企业数字化转型。

H2:社会信用体系建设可以通过决策优化效应和资源虹吸效应促进企业数字化转型。

三、研究设计

(一)样本选择和数据来源

考虑到制造行业是数字技术与实体经济融合的主要载体,本文选择2011—2020年中国A股上市的制造业公司作为研究对象,并做了如下处理:(1)剔除ST类以及期间退市的企业;(2)剔除主要变量缺失的企业;(3)剔除资产负债率大于1以及员工人数小于30的企业;(4)为避免极端值的影响,本文对连续变量进行了上下1%水平的缩尾处理,最终得到了17026个观测值。本文数据来源主要包括两部分:被解释变量企业数字化转型程度指标通过Python 爬虫技术搜集2011—2020年相关企业年度报告中相关词频并结合企业资产明细项目手工整理得到,公司财务及治理数据来自国泰安数据库。

(二)模型设计和变量定义

为探究社会信用体系建设与企业数字化转型之间的关系,本文构建如下模型:

[Digitit=α0+α1Trustit+α2Controlsit+Year+Industry+City+Firm+εit] (1)

其中,被解释变量为企业数字化转型[Digit],核心解释变量为社会信用体系建设虚拟变量[Trust],[Controls]为控制变量,[ε]为随机误差项。与此同时,模型中还控制了时间[Year]、行业[Industry]、城市[City]和企业[Firm]虚拟变量以尽可能地吸收固定效应。若无特殊说明,本文在回归过程中均采用Cluster聚类稳健标准误到城市层面。

1. 被解释变量:企业数字化转型(Digit)。本文参考洪俊杰等(2022)[21]的研究思路,从文本披露和数字资产配置两个维度整理出6个与企业数字化转型密切相关的指标(见表1),然后运用熵权法测算企业数字化水平的综合衡量指标,以尽可能客观、全面地度量企业数字化转型水平。

其中,文本披露指标的构建参考了赵宸宇等(2021)[22]的做法,将数字化转型词频分为数字技术应用、互联网商业模式、智能制造以及现代信息系统四个维度,通过Python对2011—2020年相关企业年报进行文本挖掘,并剔除前面存在“没”“无”“不”等否定表述的关键词以及在公司股东、客户、供应商、高管简介等字段中出现的关键词,考虑到年报词频的右偏性特征,我们对四个维度的关键词均进行对数化处理。数字资产指标是对公司的固定资产和无形资产明细项目进行人工筛选,整理出明细为计算机、电子设备及通信网络设备相关的项目,并最终用相应资产对其期末余额标准化处理后得到①。

2. 核心解释变量:社会信用体系建设(Trust)。为了更好地进行因果识别,本文参考左静静等(2023)[13]的做法,根據企业所在地区成为社会信用体系改革试点的时间设置了虚拟变量Trust,若企业所在地被列入社会信用体系改革试点,则列入的当年和以后年份取值为1,否则为0。

3. 控制变量。参考既有研究(祝树金等,2023;Cichosz等,2020)[6,16],本文设置了如下控制变量:企业规模(Size),总资产的自然对数;资产负债率(Lev),为总负债/总资产;企业成长性(Tobin_Q),为固定资产净额/年末总资产;资产报酬率(ROA),为净利润/总资产;固定资产占比(Tangible),为固定资产净额/总资产;现金持有(Cash),为现金及现金等价物/总资产;企业年限(Age),为企业成立年数的自然对数;股权集中度(TOP1),为第一大股东持股数/总股本;董事会规模(Board),为董事人数的自然对数;独立董事占比(Ind),为独立董事人数/董事人数;产权性质(SOE),国有企业取值为1,否则为0。

(三)描述性统计

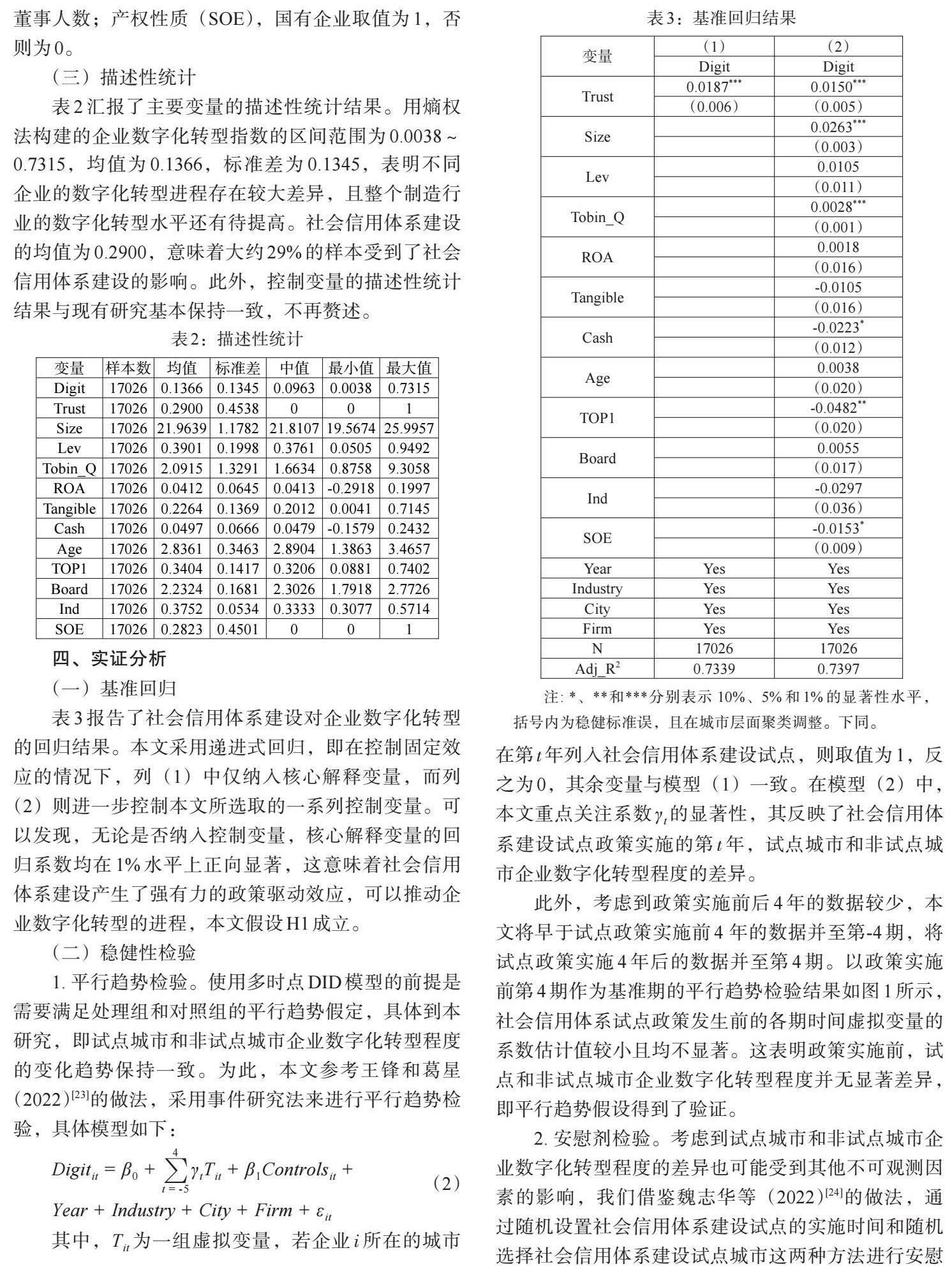

表2汇报了主要变量的描述性统计结果。用熵权法构建的企业数字化转型指数的区间范围为0.0038~0.7315,均值为0.1366,标准差为0.1345,表明不同企业的数字化转型进程存在较大差异,且整个制造行业的数字化转型水平还有待提高。社会信用体系建设的均值为0.2900,意味着大约29%的样本受到了社会信用体系建设的影响。此外,控制变量的描述性统计结果与现有研究基本保持一致,不再赘述。

四、实证分析

(一)基准回归

表3报告了社会信用体系建设对企业数字化转型的回归结果。本文采用递进式回归,即在控制固定效应的情况下,列(1)中仅纳入核心解释变量,而列(2)则进一步控制本文所选取的一系列控制变量。可以发现,无论是否纳入控制变量,核心解释变量的回归系数均在1%水平上正向显著,这意味着社会信用体系建设产生了强有力的政策驱动效应,可以推动企业数字化转型的进程,本文假设H1成立。

(二)稳健性检验

1. 平行趋势检验。使用多时点DID模型的前提是需要满足处理组和对照组的平行趋势假定,具体到本研究,即试点城市和非试点城市企业数字化转型程度的变化趋势保持一致。为此,本文参考王锋和葛星(2022)[23]的做法,采用事件研究法来进行平行趋势检验,具体模型如下:

[Digitit=β0+t=-54γtTit+β1Controlsit+Year+Industry+City+Firm+εit] (2)

其中,[Tit]为一组虚拟变量,若企业[i]所在的城市在第[t]年列入社会信用体系建设试点,则取值为1,反之为0,其余变量与模型(1)一致。在模型(2)中,本文重点关注系数[γt]的显著性,其反映了社会信用体系建设试点政策实施的第[t]年,试点城市和非试点城市企业数字化转型程度的差异。

此外,考虑到政策实施前后4年的数据较少,本文将早于试点政策实施前4 年的数据并至第-4期,将试点政策实施4年后的数据并至第4期。以政策实施前第4期作为基准期的平行趋势检验结果如图1所示,社会信用体系试点政策发生前的各期时间虚拟变量的系数估计值较小且均不显著。这表明政策实施前,试点和非试点城市企业数字化转型程度并无显著差异,即平行趋势假设得到了验证。

2. 安慰剂检验。考虑到试点城市和非试点城市企业数字化转型程度的差异也可能受到其他不可观测因素的影响,我们借鉴魏志华等(2022)[24]的做法,通过随机设置社会信用体系建设试点的实施时间和随机选择社会信用体系建设试点城市这两种方法进行安慰剂检验。在安慰剂检验中,“伪”时间点和“伪”试点城市都是随机生成的,故社会信用体系建设对企业数字化转型的正向影响应当不再成立。基于此,本文按照上述随机过程重复500 次进行模型估计,图2和图3汇报了所得到的500 组伪社会信用体系建设政策效应估计值的核密度及其 P 值。可以发现,两种随机过程中回归系数的均值都接近于0,且大部分p值在0.1以上,即回归结果显著属于小概率事件。特别地,大部分随机模拟的回归系数均小于0.015。据此,可以说明社会信用体系建设对企业数字化转型的影响并非偶然性事件,本文的研究结论具有一定稳健性。

3. 加入基准变量。多时点DID模型的理想情况是试点城市和非试点城市由随机选择确定。但在现实当中,一个城市是否为政策实施地区往往与其经济发展水平、地理位置以及城市级别等特征有关,这些差异及其随时间变化的趋势可能影响当地企业数字化转型进程,进而导致政策评估效果出现偏差。基于此,本文借鉴王锋和葛星(2022)[23]的研究思路,在主回归的基础上加入城市基准因素与时间趋势的交互项,如模型(3)所示:

[Digitit=α0+α1Trustit+ξZc×Tt+α2Controlsit+Year+Industry+City+Firm+εit] (3)

其中,[Zc]为一组包含城市等级、地理位置等基准因素的虚拟变量,包括该城市是否为省会城市、是否位于长江经济带以及是否为沿海城市,[Tt]为时间趋势项,回归结果如表4所示。可以看出,无论是逐一还是全部加入城市基准因素与时间趋势的交互项,Trust的回归系数依旧在1%水平上正向显著,即在控制城市特征差异对试点城市选择的影响后,社会信用体系建设依旧对企业数字化转型有显著的正向影响。

5. 其他稳健性检验。为进一步考察基准回归结论的稳定性和可靠性,本文还进行了如下稳健性检验:(1)参考吴非等(2021)[1]的做法,将文本披露指标的范围和定义改为人工智能、区块链、云计算、大数据以及数字技术应用五类②,结合数字资产指标分别运用熵权法和主成分分析法,测算企业数字化转型的综合指数,记为Digit1和Digit2,并代入模型(1)重新进行回归检验。(2)考虑到处理组和对照组之间的系统性差异可能会对基准回归结果造成影响,本文采用倾向得分匹配方法来构建对照组,将企业规模、资产负债率、企业成长性、资产报酬率、固定资产占比、现金持有、企业年限、股权集中度、董事会规模、独立董事占比作为匹配变量,并通过logit 模型计算倾向得分后进行1∶3的卡尺最近邻匹配③,最后使用权重不为空的样本重新进行回归检验。(3)考虑到企业可能会出于迎合政策导向、概念炒作或蹭热度等动机,故意夸大披露自身的数字化转型信息,造成研究结果出现偏差。本文借鉴李万利等(2022)[25]的研究思路,剔除深圳证券交易所发布的上市公司信息披露考评结果中及格和不及格的样本后重新回归。(4)外部环境的变化也可能会影响企业数字化转型战略的实施程度,故本文剔除“股灾”(2015年)和新冠疫情(2020年)期间的样本后重新进行回归检验。(5)本文的研究样本区间处于中国经济转型的关键时期,许多政策的出台同样会对企业数字化转型进程产生不可忽视的影响,进而使社会信用体系建设政策效应的评估结果出现偏差。本文通过梳理和搜集相关文件,发现了国家级大数据综合试验区的设立、“宽带中国”战略的实施和“智慧城市”试点三个可能影响企业数字化转型的政策,基于此,我们在模型(1)中加入这些政策虚拟变量并重新估计。上述回归结果如表5所示,不难发现,社会信用体系建设的回归系数依旧正向显著。

(三)作用路径检验

根据前文的理论分析可知,社会信用体系建设促进企业数字化转型的核心作用路径在于决策优化效应和资源虹吸效应,即社会信用体系建设可以提高企业管理决策水平以及为企业吸引资金和人才资源。为验证上述路径,本文参考江艇(2022)[26]以及刘贯春等(2023)[27]的做法,直接考察社会信用体系建设对企业管理决策水平和资金人才聚集情况的影响。

一方面,考察社会信用体系建设对企业管理决策水平的影响。通常来说,无论是碍于私人利益而不愿变革,还是利用数字化项目进行的机会主义投资,其本质都是企业管理层的短视行为(贺超等,2023)[2]。因此,本文采用“短期视域”词汇數量占管理层讨论与分析总词频的比例对管理层短视行为(Myopia)进行度量,其值越小,表示企业管理决策水平越高。此外,考虑到企业决策的质量往往与其内部治理效率呈现正相关关系,本文进一步参考林川(2023)[28]的研究思路,采用管理费用率(Manage)和运用高管薪酬、第二至第五大股东持股数量与第一大股东持股数量之比、机构持股比例、两职合一、高管持股比例、董事会规模、独立董事占比等七个变量进行主成分分析后得到的治理效率综合指标(CG)两个指标来对企业管理决策水平进行度量。其中,管理费用率越小或治理效率综合指标越大,表示企业管理决策水平越高。回归结果如表6第(1)—(3)列所示,社会信用体系建设的回归系数均在1%的水平上显著,符号也与预期一致,表明社会信用体系建设有效提高了企业的管理决策水平。

另一方面,考察社会信用体系建设对企业资金人才聚集情况的影响。本文采用融资约束(KZ)和财务柔性(FIFL)作为资金聚集情况的代理变量,这是因为社会信用体系建设为企业吸引更多资金资源,可以在一定程度上表现为融资约束的缓解和财务柔性的上升。其中,融资约束采用KZ指数衡量,财务柔性以企业现金柔性与负债柔性之和来度量。回归结果如表8第(4)和(5)列所示,社会信用体系建设的回归系数均通过了显著性检验,符号也与预期一致。人才聚集方面,本文参考周洲和吴馨童(2022)[20]的研究思路,采用技术员工占比(Employee_C)和研究生及以上学历的员工占比(Employee_G)来进行衡量,回归结果如表6第(6)和(7)列所示,社会信用体系建设的回归系数均在5%的水平上正向显著,表明社会信用体系建设政策实施后,试点地区企业的技术人员占比和高学历人员占比显著提升。

以上结果表明,社会信用体系建设确实可以有效提高企业管理决策水平和改善企业的资金人才资源聚集情况,从而证实了决策优化效应和资源虹吸效应,即假设H2成立。

(四)经济后果检验

从长远发展来看,数字化转型能够全面驱动微观企业生产方式、生活方式以及治理方式的变革,从而提高企业的核心竞争力(祝树金等,2023;赵宸宇等,2021)[6,22]。但也有少部分文献指出,数字化转型可能会引发企业的机会主义行为,对企业的发展产生不利影响(贺超等,2023;李万利等,2022)[2,25]。那么,由前文结论引发的一个更深层次的问题是:社会信用体系建设对企业战略决策的积极影响能否真正赋能企业高质量发展呢?为解答这一问题,本文建立如下模型:

[TFPit/TFPit+1/TFPit+2=β0+β1Digitit+β2Digitit×Trustit+β3Trustit+β4Controlsit+Year+Industry+City+Firm+εit] (4)

本文参考丁怡帆等(2022)[29]对企业高质量发展的定义,采用LP法测算的全要素生产率[TFP]来衡量高质量发展,并分别进行当期、超前一期、超前两期处理。在模型(4)中,我们重点关注交互项[Digit×Trust]的回归系数,其余变量的定义与模型(1)均相同。表7报告了社会信用体系建设所促进的数字化转型对企业全要素生产率影响的检验结果。可以发现,交互项系数均正向显著,表明社会信用体系建设通过促进企业数字化转型,进而提高了企业的全要素生产率,并且这种积极效应随着时间推移持续存在。上述结果也充分证明,社会信用体系建设过程中的一系列奖惩措施以及其所形成的诚信氛围可以较好地约束企业的经营行为,使数字化转型在企业产出端呈现长期性的实质回报。

五、拓展性研究

(一)基于企业信息不对称的异质性分析

对于信息不对称程度较高的企业而言,利益相关者、政府和监管部门均难以获取企业的真实经营信息,进而可能會导致市场相关主体降低对企业金融资源和劳动力资源的供给意愿,使企业在数字化转型过程中缺乏关键性资源的支撑。此外,信息透明度较低也往往会引发企业管理层的机会主义行为攀升、决策效率低下等一系列问题。而本文的核心逻辑在于:社会信用体系建设所营造的信用文化氛围可以遏制企业藏匿坏消息的行为,并可以通过大数据及信息挖掘技术使外部市场主体及时获取到企业经营的真实信息,从而在提高企业决策水平的同时帮助其吸引更多的转型资源,进而有效促进企业的数字化转型。据此不难推断,社会信用体系建立对企业数字化转型的促进作用理应在信息不对称程度较高的样本中更为凸显。为验证这一理论推断,本文构建了两个指标对企业信息不对称情况进行刻画:其一,考虑到信息不对称和企业的信息披露质量直接相关,本文采用KV指数来进行度量,该指数从股票交易量依赖性的角度衡量了企业强制信息披露和自愿信息披露两个方面的内容,其值越大,表明企业的信息不对称程度越严重。我们将KV指数中位数以上的企业划分为高信息不对称组,中位数以下的企业划分为低信息不对称组。其二,利用企业当年网络媒体新闻报道的数量作为信息不对称的第二个衡量指标,将报道数量中位数以下的企业划分为高信息不对称组,中位数以上的企业划分为低信息不对称组。表8报告了基于企业信息披露质量和网络媒体关注度的分组回归结果,可以发现,社会信用体系建设的回归系数在信息披露质量较差和网络媒体关注较低的企业样本中显著为正,但在信息披露质量较好和网络媒体关注较高的企业样本中显著性水平下降,而且前者系数绝对值远大于后者。这些结果充分表明,对于信息不对称较严重的企业,社会信用体系建设对其数字化转型的正向影响更强。

(二)基于企业经济地位的异质性分析

企业经济地位不同,其资源调动能力和所受到的外部关注也往往存在明显差异。具体而言,经济地位高的大企业更容易获得充足的信贷资源和劳动力资源,加之其对当地税收贡献较大,也会受到监管部门的重点关注,遏制企业低质量决策的出现(刘贯春等,2023)[27],这些因素共同推动了大企业的数字化转型。相反,经济地位较低的中小企业获取优质资源的能力较弱,其在数字化转型过程中更容易出现资源困境,且这类企业的整体能力和所受到的外部关注较低,极易做出安于现状或急于求成的低质量决策,最终阻碍数字化变革进程。那么,按照上述逻辑,经济地位较低的小企业是否更容易受到社会信用体系建设的影响,其数字化转型程度相较于经济地位高的大企业是否提升更为明显呢?为证实这一理论推断,本文从行业内差距的视角对企业经济地位进行刻画:一是计算企业当年营业收入与同行业企业最高营业收入之比,并将该指标中位数的企业以上划分为高经济地位组,中位数以下的企业划分为低经济地位组。二是计算企业当年市值与同行业企业最高市值之比,并将该指标中位数以上企业划分为高经济地位组,中位数以下企业划分为低经济地位组。表9报告了基于企业经济地位的分组回归结果,可以发现,社会信用体系建设的回归系数在经济地位较低的企业样本中显著为正,但在经济地位较高的企业样本中显著性水平下降,而且前者系数绝对值远大于后者。这些结果意味着,社会信用体系建设对经济地位较低企业的数字化转型的促进作用更加明显。

(三)制度化信任与关系型信任之间的替代效应

信任作为良好信用文化下衍生出的人际资源,对一个国家经济增长和社会进步起着重要作用(张维迎和柯荣住,2002)[9]。但与西方国家长期以来的信任制度化建设不同,中国的信任文化体现在伦理道德层面认定的关系(家人、老乡、朋友、同事、师生等)、刻意形成且可以搭建的关系以及由这两者建立形成的社交网络之中(余泳泽等,2019)[30],个体守信与失信行为的奖惩也主要局限于这一范围,具有明显的关系化特征。现有文献针对中国特殊背景下所形成的关系型信任的经济后果进行了较为丰富的探讨,指出其在企业并购绩效、技术研发以及资本配置效率等方面均有着积极影响(张维迎和柯荣住,2002;李双建等,2020)[9,31]。

然而,随着全球经济一体化、人口跨区域流动以及社会结构转型的发展,个体和组织的交往边界变得广阔,信息供给空前繁杂,此时关系型信任逐渐显露弊端。特别是对于企业数字化转型而言,位于关系网络之外的经济主体可能会由于信息不对称以及技术滞后,无法及时获得企业的真实经营情况,从而导致彼此间难以构建良好的信任关系(左静静等,2023)[13],企业只能从自身关系网络中获取有限的资源。同时,社会信任的局部化也可能会使企业在决策方面表现出机会主义行为,最终可能造成企业数字化转型受阻。而社会信用体系建设旨在通过大数据及信息挖掘技术建立社会活动参与者的信用评价系统,不同区域的主体可以基于彼此间真实的信用信息快速构建信任,从而实现资源的高效流动和聚集,同时也能够在一定程度上规范企业的决策行为,促进其数字化转型。因此,本文认为,就企业数字化转型而言,社会信用体系建设可以较好地弥补关系型信任的不足,即社会信用体系建设对企业数字化转型的促进作用应当在关系型信任氛围较弱的地区更为明显。

为证实这一推论,本部分构建了两个指标對关系型信任进行刻画:其一,方言是特定地区内划分族群和社会身份的重要维度,人们会下意识地将方言作为判断交易对象是否值得信任的标准,当一个地区方言数量较多,往往意味着地区内不同群体间对抗程度较大,关系型信任氛围较差。因此,本文参考左静静等(2023)[13]的做法,采用方言数量来衡量关系型信任,并将方言数量中位数以下的样本划分为高关系型信任组,中位数以上的样本划分为低关系型信任组。其二,中国是一个典型受儒家思想影响的“关系型”社会(李双建等,2020)[31],“信”是“五常”中儒家倡导的处世原则,《论语·颜渊》也明确强调“自古皆有死,民无信不立”。故而本文从儒家文化的角度对关系型信任氛围进行度量,采用企业周围50公里内进士的数量作为儒家文化的代理指标,该指标越大,意味着关系型信任氛围越浓。我们将该指标中位数以上的样本划分为高关系型信任组,中位数以下的样本划分为低关系型信任组。表10报告了基于地区关系型信任的分组回归结果,可以发现,社会信用体系建设的回归系数在方言数量较多和儒家文化氛围较差的企业样本中显著为正,在方言数量较少和儒家文化氛围较好的企业样本中显著性水平下降,且前者系数绝对值远大于后者。这些结果意味着,社会信任体系建设有效地弥补了关系型信任的不足,为当前构建和谐社会和促进微观企业转型发展提供了更好的制度保障。

六、研究结论与启示

本文利用社会信用体系建设试点政策构建准自然实验,通过对上市企业年报和资产明细进行人工筛选或文本挖掘,进而运用熵权法构建企业数字化转型综合指标。在此基础上,采用 2011—2020年A股上市制造业企业数据,就社会信用体系建设对企业数字化转型的影响效应、作用路径及异质性进行检验。研究发现:社会信用体系建设显著促进了企业数字化转型,这一结论在经过平行趋势检验、排除其他政策的干扰、加入基准变量以及安慰剂检验等一系列稳健性检验之后依然成立。作用路径检验发现,社会信用体系建设主要通过决策优化效应和资源虹吸效应作用于企业数字化转型,并最终赋能企业高质量发展。拓展性研究发现,社会信用体系建设对企业数字化转型的促进作用在信息不对称较严重和经济地位较低的企业中更为明显。最后,考虑到社会信用体系建设是通过信用记录、奖惩评价引导形成社会诚信的价值观,这一信任具有明显的制度化特征,我们进一步尝试探究其是否可以弥补中国长期存在的关系型信任的不足,运用方言数量和儒家文化测算关系型信任后发现,社会信用体系建设对企业环境违规的抑制作用在关系型信任较差(方言数量较多和儒家文化氛围较差)的地区更加明显,即制度化社会信任建设弥补了关系型社会信任的不足。

根据研究结论,本文提出以下政策建议:第一,进一步强化社会信用体系建设。国家应继续加大社会信用体系建设力度,将更多经济主体的信用情况纳入评估范围,不断强化其对企业数字化转型的政策赋能效应。具体而言,一方面,应推进以现代数字化技术为根基的公共信用信息共享平台、城市信用门户网站、重点领域的红黑名单等信用评价系统的建设,夯实社会信用体系建设的发展根基。另一方面,政府应发挥好政策试点的制度红利在激发企业数字化转型中的作用,通过建立诚实自律、守信互信的经营环境,为辖区企业吸引更多的优质生产资源,同时,也要着力做好政府的“守夜人”角色,在规范企业经营决策的过程中做到“不缺位”“不越位”。第二,应因地制宜制定社会信用体系建设发展战略。各地区应结合本地具体特征探索适合自身的数字产业与传统产业协同创新发展模式,从而促进实体经济与数字技术更为高效地融合。具体而言,对于信息不对称较严重或经济地位较低的企业,应着重关注其经营行为中的诚信问题,鼓励这类企业进行高质量信息披露来为数字化转型吸引更多资源。此外,对于关系型信任较差的地区,政府也应积极推进制度化社会信任体系建设,减少信息碎片化等信任隔阂,为当地企业提供良好的转型环境。第三,在鼓励和引导企业数字化转型的过程中,当地政府和企业管理层应重点关注“不愿转”和“不能转”的问题。例如,可以通过加强外部监督或邀请前沿数字人才入驻企业,实时把控企业数字化转型方向和节奏,遏制企业管理层不明智的数字化转型决策,当地政府也应积极为企业转型发展提供人才、资金、技术研发与应用方面的支持,保障企业数字化转型的顺利实施。

注:

①数字化固定资产主要包括电子设备、办公电子设备、计算机(电脑)设备、自动化、电子仪器仪表、通讯、邮电、管理设备、检测设备、智能、物联网、传感器等。数字化无形资产主要包括软件、系统(除研发项目)、计算机(或电脑)、电子商务、平台、数据库、数据中心、网站、ERP、OA、windows、office、微信公众号等。数字化的具体词频内容与赵宸宇等(2021)[22]一致,不再赘述。

②词频范围可以参考吴非等(2021)[1]的研究,文本挖掘过程与前文一致,不再赘述。

③本文还进行了1∶1和1∶2的卡尺最近邻匹配,结论依旧成立,作者备索。

参考文献:

[1]吴非,胡慧芷,林慧妍,任晓怡.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据 [J].管理世界,2021,37(7).

[2]贺超,丁怡帆,马云飞.企业数字化转型与资本市场稳定——基于“数据权力”加剧股票“同跌同涨”的经验证据 [J].金融经济学研究,2023,38(04).

[3]Shiwei Sun,Dianne Hall,Casey Cegielski. 2020. Organizational Intention to Adopt Big Data in the B2B Context:An Integrated View[J].Industrial Marketing Management,86.

[4]刘淑春,闫津臣,张思雪,林汉川.企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗 [J].管理世界,2021,37(05).

[5]李思飞,李鑫,王赛,佟岩.家族企业代际传承与数字化转型:激励还是抑制?[J].管理世界,2023,39(06).

[6]祝树金,申志轩,文茜,段凡.经济政策不确定性与企业数字化战略:效应与机制 [J].数量经济技术经济研究,2023,40(05).

[7]赖晓冰,岳书敬.智慧城市试点促进了企业数字化转型吗?——基于准自然实验的实证研究 [J].外国经济与管理,2022,44(10).

[8]王馨,王营,吕静.信息消费促进企业数字化转型研究 [J].国际金融研究,2023,(11).

[9]张维迎,柯荣住.信任及其解释:来自中国的跨省调查分析 [J].经济研究,2002,(10).

[10]李明辉.社会信任对审计师变更的影响——基于CGSS调查数据的研究 [J].审计研究,2019,(01).

[11]戴亦一,张鹏东,潘越.老赖越多,贷款越难?——来自地区诚信水平与上市公司银行借款的证据 [J].金融研究,2019,(08).

[12]黄卓,陶云清,王帅.社会信用环境改善降低了企业违规吗?——来自“中国社会信用体系建设”的证据 [J].金融研究, 2023, 515(05).

[13]左静静,邱保印,蒋挺.社会信用体系建设能否抑制企业环保失信?[J].外国经济与管理,2023,45(03).

[14]Chunfang Cao,Changyuan Xia,Kam Chan. 2016. Social Trust and Stock Price Crash Risk:Evidence from China [J].International Review of Economics & Finance, 46.

[15]申丹琳.社会信任与企业风险承担 [J].经济管理,2019,41(08).

[16]Cichosz M,Wallenburg CM,Knemeyer AM. 2020. Digital Transformation at Logistics Service Providers:Barriers,Success Factors and Leading Practices [J].The International Journal of Logistics Management, 31(2).

[17]顧雷雷,王鸿宇.社会信任、融资约束与企业创新[J].经济学家,2020,(11).

[18]W Wu,M Firth,OM Rui. 2014. Trust and the Provision of Trade Credit [J]. Journal of Banking & Finance, 39.

[19]钱先航,曹春方.信用环境影响银行贷款组合吗——基于城市商业银行的实证研究 [J].金融研究,2013,(04).

[20]周洲,吴馨童.知识产权保护对企业数字化转型的影响——来自“三审合一”改革的经验证据 [J].科学学与科学技术管理,2022,43(06).

[21]洪俊杰,蒋慕超,张宸妍.数字化转型、创新与企业出口质量提升 [J].国际贸易问题,2022,(03).

[22]赵宸宇,王文春,李雪松.数字化转型如何影响企业全要素生产率 [J].财贸经济,2021,42(07).

[23]王锋,葛星.低碳转型冲击就业吗——来自低碳城市试点的经验证据 [J].中国工业经济,2022,(05).

[24]魏志华,王孝华,蔡伟毅.税收征管数字化与企业内部薪酬差距 [J].中国工业经济,2022,(03).

[25]李万利,潘文东,袁凯彬.企业数字化转型与中国实体经济发展 [J].数量经济技术经济研究,2022,39(09).

[26]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应 [J].中国工业经济,2022,(05).

[27]刘贯春,叶永卫,张军.税收征管独立性与企业信息披露质量——基于国地税合并的准自然实验[ J].管理世界,2023,39(06).

[28]林川.多个大股东能促进企业数字化转型吗 [J].中南财经政法大学学报,2023,(02).

[29]丁怡帆,魏彦杰,马云飞.金融资源错配如何影响企业高质量发展:理论与实证 [J].金融监管研究,2022,(08).

[30]余泳泽,郭梦华,郭欣.社会信用的经济效应研究回顾与展望 [J].宏观质量研究,2019,7(04).

[31]李双建,李俊青,张云.社会信任、商业信用融资与企业创新 [J].南开经济研究,2020,(03).