立足文本·凸显语用:小学语文寓言类文本教学策略研究

2024-04-16俞冬红

俞冬红

摘 要:统编教材《语文》二年级上册中寓言占有一定比例。在指向语文核心素养教育下,教师在进行寓言教学时,不但要有层次性地推进语言运用的落实,更要提升学生的思维能力。文章将此册教材中,涉及寓言教学的课文进行梳理探究,提出“立足文本特点,明晰教学方向”“立足语用实践,展开教学活动”等教学策略,旨在引导学生深入文本,感受寓言的乐趣,品味寓言的语言魅力,通过扎实的语言运用,促进语文思维能力的提升。

关键词:寓言教学;语言运用;思维能力

中图分类号:G623.2 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)01-0021-06

纵观统编《语文》教材,中低学段教材中寓言所占比例较多,且每个阶段的人文主题和目标要求是具有层次性和梯度性的。通常来讲,内涵丰富的寓言故事能够发散学生思维,引导学生辩证地看待问题,培养学生正确的世界观和价值观,所以这一类文体也深受孩子们喜爱。但教师在教学寓言时,容易忽视低年段学生的学习特点,忽视语言运用,导致形成“重意轻言”的问题。那么一线教师在教学寓言时,应如何实现有效教学呢?为此,文章认真研读统编教材,领会编写意图,厘清教材编写特点和编排体系,把握学段目标,提出“立足文本,凸显语用”的教学理念。在学习寓言的过程中,旨在引导学生深入文本,品味寓言的语言,感受寓言的趣味,提升学生的语文学科素养,树立良好的道德品质,促进学生的健康成长。

一、 立足编排意图,厘清编排逻辑

统编教材以“双线组合单元”的编排方式呈现,即每单元在原有的人文主题设定基础上,配合增加“语文要素”。教师在教学中应精准把握语文要素,明确教学目标和教学内容,着眼于学生,实施高效教学,从而培养学生“语文核心素养”的形成。文章通过梳理,了解各阶段的不同要素及内在关联,明确寓言教学各阶段的不同定位要求。

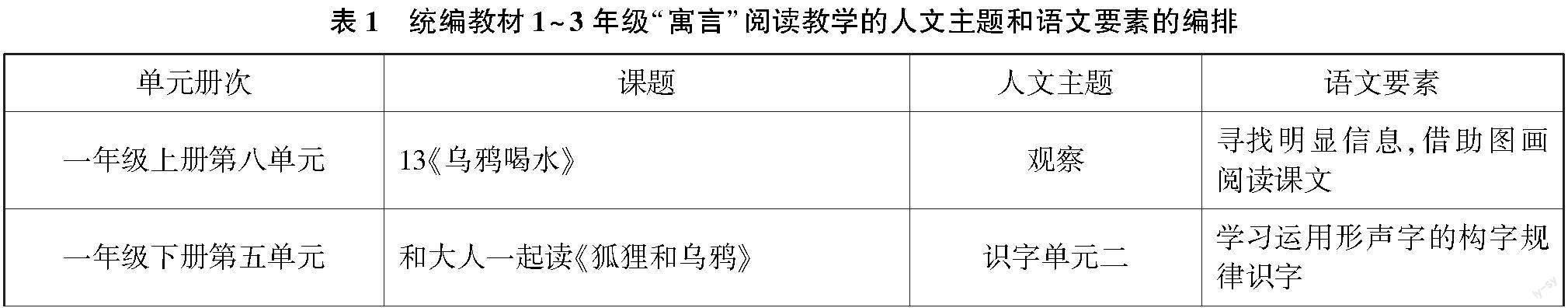

(一)纵向盘点:不同册次语文要素

统编教材的学习目标体系是随着学生的发展螺旋式增长的,也决定着不同阶段语文要素之间的密切联系。基于这一标准,寓言选文和教学,在不同的年龄段有不同的侧重。因此,文章将一年级至三年级统编教材中寓言的人文主题和语文要素进行梳理对照,如表1所示:

纵观1~3年级寓言教学的“语文要素”,从“寻找明显信息,借助图画阅读课文”到“初步体会课文讲述的道理”,再到“读寓言故事,明白其中的道理”。二年级学生对寓言有一定的认识,能够阅读一些简短有趣的白话文寓言,在此基础上也提出了思维层面的目标。这是一个由外在视觉呈现,逐步向内在思维发展的过程,学生习得良好的学习方法和阅读能力,进而有能力学习更为高阶的同类文本。

(二)横向关联:单元内部语文要素

“初步体会课文讲述的道理”是二年级上册第五单元的语文要素。即通过联系生活实际,结合自己的体会;抓重点语句,反复推敲体会;把自己带入故事情境中体会等,帮助学生懂得生活中一些基本道理和常识,初步了解并运用思考问題的方法。

“学习课文的语言表达”也是本单元的重要学习内容。如知道同一个意思可以用不同的表达方式;知道词语要进行合理的搭配;明白把句子意思表达完整的基本方法。先知道理,再懂表达,最后“借助提示,复述课文”,这是内输到外用的过程,是提升语用能力的实践。

只有厘清单元内部的语文要素,将各要素进行关联,明确关联结点,进而由点及面地铺开教学。在这样具有关联性的教学环境之下,学生对知识的掌握会更为牢固。

(三)纵横交错:确定课文教学内容

寓言教学在小学语文教学中具有特殊地位,不但包含一般字、词、篇章的教学,还包含了认识世界、理解事物、启迪智慧的教育。教师在设计教学结构时,必须立足于整体,强调“语文要素”,既要前后贯通,又有旁支延伸,并凸显寓言文本特点和语用意识,渐次落实训练目标。

在生动有趣的寓言故事教学中,教师应引导孩子借助随文识字、情景识字、字理识字等多种识字方法扩大识字量;同时对学生进行朗读训练,读好长句子,借助标点读好寓言故事中的人物对话;在语用训练过程中,逐步提升学生对寓意的感悟,激发出学习寓言的热情,并将故事用自己语言表述出来。

二、 立足文本特点,明晰教学方向

相比较其他文体,寓言具有以下几方面的特征,第一,“故事+道理”的形式,篇幅短小,适应低年级学生身心发展的特点。第二,情节生动有趣,语言表现力强,容易激发学生的阅读兴趣。第三,具有鲜明的教育性和讽刺性。第四,情节虚构,主人公角色选择多样。教学中只有立足寓言文本特点,发挥寓言价值,课堂才会有滋有味。

(一)把握文体特征,设定教学目标

设定精准的教学目标,有利于提高教学有效性。在语文核心素养教育环境下,目标的设定同样需要指向性。

1. 指向语言建构与运用

寓言语言简短,却富有张力,在学习文本语言之后,讲故事的环节则是学生用自己的语言加上表情、动作、想象等方式,把故事有条理、有新意地讲出来,是对课文内容的吸收、消化、再创作。学生的语言运用能力因此得到锻炼。

2. 指向思维发展与提升

寓言往往存在“一明一暗”两条主线,明线是通俗易懂的故事内容与情节,而暗线就是寓言的寓意。低年级的寓言故事大多是通过具体事例直观地呈现善恶美丑以及道理,这个道理呈现的过程同时也需要学生运用抽象思维进行理解。在教学过程中,教师需要抓住寓言教学中思维训练这个点,采用科学有效的方法,拓展学生的抽象思维,促进思维的发展与提升。

3. 指向审美鉴赏与创新

提升学生的审美能力是小学语文教育的重要内容之一。学生阅读并学习寓言故事,品读文中有趣的词句,尝试改编或创编寓言,有利提升学生的文学修养,帮助学生获得美的感受和体验。

4. 指向文化传承与理解

寓言是具有故事性和寄寓性双重结构特点的一种文学体裁。通过学习寓言故事中的正面角色,使学生能够分辨善恶,明确真假,区分美丑,有利于学生提升道德修养和良好人格培养,有利于塑造正确的三观。寓言教学,可引导学生进行探究性学习,将课文学习与传统文化调研结合起来,帮助其深入理解民间文化和民俗生活,有利于中国优秀传统文化的传承和发扬。

(二)研读文本构件,明确教学要点

书本课后习题,学前预习单和学后测评题(包括《语文课堂作业本》)是语文教学的重要构件,用好三者,对寓言教学有着十分重要的作用。

1. 聚焦课后练习题,找准教学重点

课后习题在教学中起到导学,导练的作用。文章在把握单元语文要素基础之上,考察课后习题的类型,了解课后习题与寓言选文内容的关联,进而确定教学内容及重点,如表2所示:

教学时,要引导学生关注书本课后习题,借此进行语用训练,提升语用能力;或与生活实际相联系,敢于发表自己的看法,在集体交流讨论中,体会课文蕴含的道理。如《我要的是葫芦》可以利用课后习题,思考种葫芦的人最后一个葫芦也没得到的原因,促进学生对事物之间相互联系的理解和了解植物的基本生长规律。学生在学习中懂得一些生活中的基本道理与常识,获得初步的思考问题的方法。

2. 关注学前预习单,突破教学难点

教学时,教师需立足生本关注学情,通过使用课前预习单,将学习任务具体化、视觉化,让学生明确要做什么,不仅培养了学生自主学习的能力,同时也让教师通过对预习单结果的分析更能了解学情,因而准确把握教学的切入点,有效地突破教学重难点。如通过《寒号鸟》预习单(图1)反馈,班级45位学生中“石缝”错误18位,“衔接”错误14位,“哀号”错误15位,“得过且过”错误11位。这些错误较多的词汇,就是字词教学中的难点。通过实施教学,加强学生对词语的理解和运用,突破难点。

3. 着眼学后测评题,落实教学能力点

学后测评题,不仅仅是开展语用实践的“训练场”,更是发展思维的“触发器”。如《寒号鸟》一课中的课后习题(图2),这样的语言训练对孩子来说是抽象有难度的。

而《课堂作业本》中的课后习题(图3)则是在此基础上,丰富了练习的内容,创设了情境,降低了说话的难度。有层次的训练,更是为孩子打开了思维的窗口,能在日常生活中实现知识的迁移和运用,实现思维的梯度增长。

除此之外,《课堂作业本》中的一些习题更是对课文内容的解读和补充。如《我要的是葫芦》一课中的“知识卡片”(图4),从科学的角度向孩子们讲述了种葫芦的人得不到葫芦的原因,丰富了孩子们的认知。

三、 立足语用实践,展开教学过程

语文是人文性与工具性相统一的课程,具有很强的实践性。在教学时,教师应着重培养学生的语用能力。在阅读寓言时,最好的方法是让学生感受文本中留存的口头传统的特点,利用听觉记忆帮助阅读和识字;最好的表达方式是表演,如朗诵、复述、分角色表演、改编续编、演课本剧等符合寓言文体特征的学习方式,能够帮助学生发现寓言的读写規律,学习寓言的表达方式。

(一)读寓言,走进寓言故事

低段寓言教学应该遵循儿童认知以形象思维为主的特点,以文本为依托,多方面创设教学情境,加强对语言文字的训练与感悟,让孩子们具有认识上的深度和情感上的温度。

1. 趣读故事插图,激发学习兴趣

插图,被称为教科书的“第二语言”,当孩子们翻开课本阅读时,最先感受到的便是插图内容。寓言课文插图的编排是情境性、故事性、趣味性、科学性相融合,既写实又写意,不仅能激起学生的阅读兴趣,更能有效地帮助学生理解寓言的内容和寓意。如《坐井观天》中的青蛙,在页面的右下角,青蛙周围的环境也是空荡荡、黑漆漆的,能使同学们对井闭塞的感受更加真切。而小鸟处在页面的左上角,周围花草丰茂,给读者一种明朗自在的感觉。当落在井沿上的鸟儿和坐在井底的青蛙相遇了,又会有怎样的对话和故事发生呢?把文本编排在这样的结构情境当中,自然而然也融入了这样的情境。同时,这也说明他们位置不同、眼界不同,所以看法也不同。

《我要的是葫芦》有两幅葫芦生长图,第一幅图的葫芦藤,花繁叶茂,一个个翠绿的小葫芦挂在枝头。主人公也是欣喜而期待的表情。第二幅图的葫芦藤在蚜虫的侵害下,由绿转黄,由盛转衰。主人公看着一个个掉落的葫芦,也是苦恼疑惑。两幅图呈现的情境形成鲜明的对比,但也体现了事物发展的规律。学生在阅读时,也有更明显的视觉冲击和直观感受。究竟是发生了什么产生这样的变化?教师可以引导学生带着问题去探究文本,寻找真相。

2. 朗读课文内容,感知故事整体

寓言是一种民间文学,是民众集体口耳相传中形成的,口头性是它最基本的属性。所以在教学时,不宜过度地解读文本,而要从整体上把握情节和人物。在分析寓言前,教师指导学生先读正确,读通顺,从朗读中知晓故事大概内容。之后再读好课文中带语气词的句子,读懂长句,读好人物对话,在读中感悟人物形象和寓意,体会作者如何用简练的语言,描绘出生动形象的角色。

3. 品读人物语言,了解人物形象

寓言常以对话的形式来展现人物形象。一篇寓言里,通常有两个形象对立的人物,在矛盾与冲突中推进事件发展。如在教学《坐井观天》时,品读指导重在创设语境,从角色的体验出发,通过对感叹号和问号的标点解读,体会感叹句和反问句在表达上更为强烈。通过入情入境地读好每一次小鸟和青蛙的对话,知道他们说法不一致的原因。在有梯度的品读中,加深对寓言人物的理解。

4. 精读人物动作,感受词语张力

精读课文中描写人物的动词,是学习语言的重要途径。如《我要的是葫芦》中的主人公“盯”的动作,虽然只有一个字,但充分说明了这个人眼里和心里只装着葫芦,其他一点都不关心。在《坐井观天》中“青蛙笑了”和“小鸟也笑了”,两个“笑了”的背后意义完全不一样,青蛙的笑,是无知自信的;小鸟的笑,是无奈牵强的。这些词都极具张力和画面感,也是寓言魅力的所在。

(二)讲寓言,触摸寓言语言

讲述故事符合小学生认识事物的规律,体现了由表及里、由低到高,从感知到理解再到运用的循序渐进的原理。务实、有效的训练,既发展语言,又发展学生思维。

1. 读懂寓言,概述故事

民间文学有固定的套话和情节模式(为了方便记忆和转述),学生要想概述好这个寓言故事,就要准确理解相关词语,重新建构语言。概述故事的过程就是对文本感知、理解、归纳、表达的过程,在概述的过程中,培养孩子对语言的理解力、概括能力和运用能力。

2. 讲好寓言,复述故事

学习寓言,还要给予学生展现自我的机会。要让学生回到故事的语境当中去,和那些讲故事的人一样,进行口头复述。这里的复述需要把阅读内容加以整理,结合自己的认知和理解用恰当的语言(动作、表情和想象),有条理、有重点、有感情地讲述出来。通过复述故事将阅读推向深入,有效提升学生对文本的理解力和语言表现力,并吸收其中蕴含的价值观。

3. 讲评统一,提高能力

一名学生讲故事时,其他同学当评委,教师明确评比要求。比如有没有错音,情感、动作、表情是否传神等。让学生点评的目的有两个:一是为了让其他学生认真听,参与課堂;二是使学生知道讲好寓言故事的一些基本方法。同时,教师要给予学生悉心的指导和建议,使学生在实践中提升能力。

(三)演寓言,深入理解寓意

表演符合儿童天性,角色表演会让儿童感到寓言这种文体十分新奇而有趣。

1. 熟读“剧本”

课文是寓言表演的“剧本”。如《狐假虎威》,学生先熟读“剧本”,了解主要内容及人物对话,观察插图揣摩人物动作和神情(狐:摇头摆尾、神气活现、大摇大摆;虎:半信半疑、东张西望),体会人物心理,准确把握人物形象。

2. 分配角色

根据故事内容,进行角色分配。如《狐假虎威》,五位同学戴上头饰营造情境,分别扮演狐狸、老虎、小白兔、野猪、小鹿,其他同学当观众,看他们表演得像不像。

3. 演绎展示

表演过程中,孩子会依据关键词梳理故事情节,根据不同的情态,揣摩语气语调及动作行为的变化,加深对寓言故事的理解与体验。这样寓言故事的娱乐性、趣味性及语言魅力就被儿童所体悟。

4. 评价激励

表演过程中,如果出现问题,教师需相机纠正,并鼓励孩子。当孩子完整地、精彩地演好故事时,教师要及时给予肯定,并设置“最佳表演奖”“最佳道具奖”“最佳团队奖”等奖项,或者打星激励等,以此鼓励孩子们的精彩演绎。

(四)写寓言,实现读写相融

我们对寓言的欣赏不能只停留在领悟寓意上,而创编寓言,是在领悟课文寓意之后语言的重新建构,源于文本又超越了文本。这是不错的综合性训练方法,体现了想象性、思维性和创造性。

1. 扩展

低年级学生有很强的创造力和想象力,教师应给予学生更多思维发散的空间,引导他们观察生活,借助文本去激发写作灵感,去获取更为丰润的情感和良好的阅读体验。如教学《坐井观天》时,通过阅读文本知道小鸟见多识广和井底之蛙形成对比,教师可引导学生想象:

小鸟:“你是弄错了。天无边无际,我曾飞过 ,飞过 ,飞过 ,大得很呐!”

通过学生自己的想象补充,对小鸟和青蛙的差别认识更为深刻。

2. 创编

寓言常常采用比喻、拟人、夸张、象征等手法,将深奥的道理寄寓于简单有趣的故事中。教师需引导学生领会寓言的艺术化表现手法和寓言文体的表达风格,进而拓展想象进行寓言的创编。如《我要的是葫芦》教学,可设计如下环节:

思考:种葫芦的人明白了得不到葫芦道理,他会想些什么呢?

学生续编故事:第二年,他又种了一棵葫芦……

四、 立足认知起点,提升思维能力

学生是灵动发展的,在语言运用训练的过程中,思维的触角不断延伸。

(一)绘制关系图表,实现思维可视化

低年级孩子以形象思维为主,在寓言教学时,教师在板书中绘制关系结构图或思维导图,便为孩子搭建了思维的支架,使孩子的思维有了延伸的方向,更清晰地了解故事情节的发展,从而拥有更好的阅读体验。

1. 对比行为,帮助学生预测人物命运

寓言常在对比中推动情节发展。如《寒号鸟》中,喜鹊对寒号鸟的两次劝说,通过对比关键词发现两者鲜明的不同。教师可引导学生根据收获的线索,预测两者的不同命运,如图5所示:

2. 建立结构,帮助学生明确事物关系

当寓言故事中的人物之间的联系密切时,教师可提炼出人物及关键词绘制关系图,使其中的关系一目了然,帮助学生理解和记忆,如图6所示:

(二)延伸课外阅读,提高思维层次

寓言学习过程中的思维发展,大致可分成三个层次:第一层次故事本身寓意,第二层次结合当下的人和事体会的寓意,第三层次是抽象出的普遍哲理。不同的读者站在不同的角度对寓言中的道理就会有不同的阐释,从文本故事中唤醒自己的认知,促进思维的发展。所以,根据低段认知特点,进行“适当而有效”的文本拓展,能够提升学生的抽象思维能力。教师为学生精心选取相关文章,进行比较,让学生从理解走向鉴赏,渗透对不同文学形式的感知,更是一种潜移默化的文学启蒙。教师可以从以下方面着手:

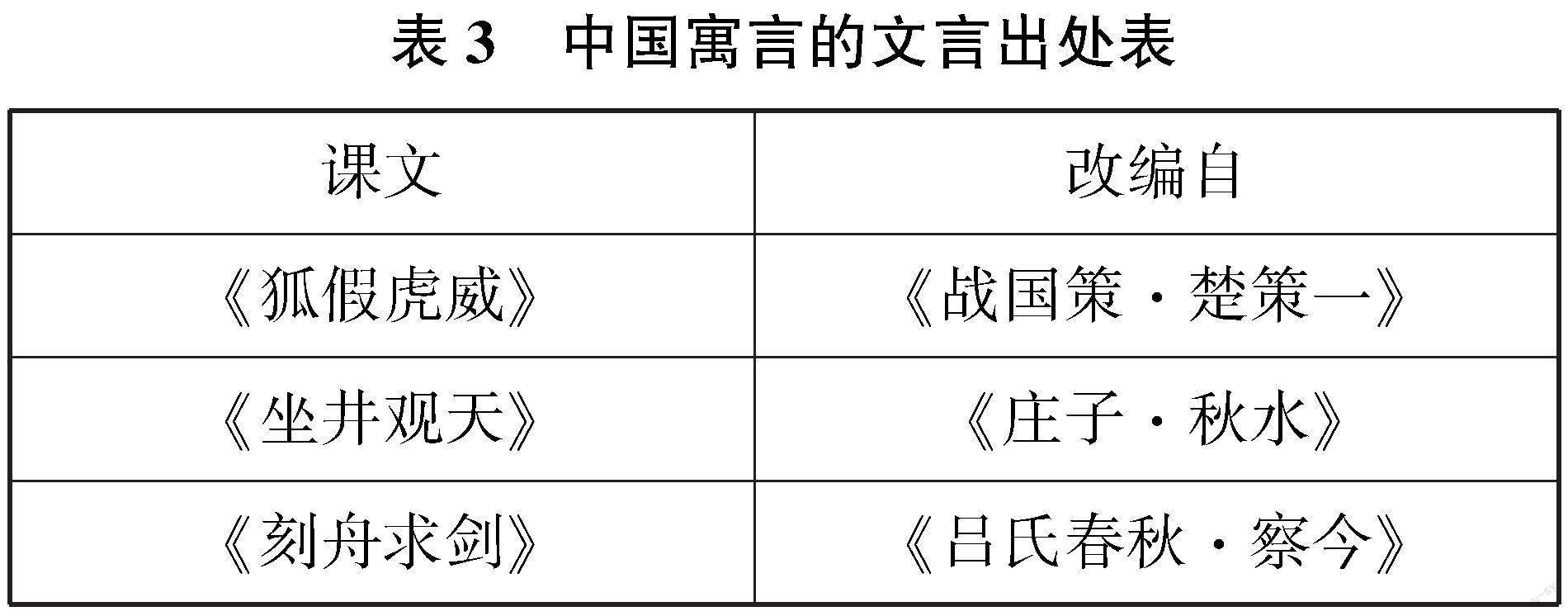

1. “文”“白”对比阅读

延伸阅读,可以是对同一文章的不同版本进行比较阅读。在熟读白话寓言故事的基础上,教师引入文言文,感受文言文的简洁精练,让学生在“文”“白”比较的过程中,丰富阅读体验,感受寓言的魅力。这同时也培养学生的文学素养,为学生学习文言文铺垫基础,实现传统文化的传承。在统编二上五单元课文中,分别就有三篇与之对应的文言文版本,如表3所示:

2. 同类角色比较阅读

寓言故事中,有不少关于狐狸的形象设定,而且大多是一些奸诈狡猾的反面角色,这便局限了孩子的认知和思维。其实,狐狸也有机智可爱的一面,可以推荐孩子们读一读英国作家罗尔德·达尔写的《了不起的狐狸爸爸》,看看狐狸还有哪些我们不知道的有趣的故事。

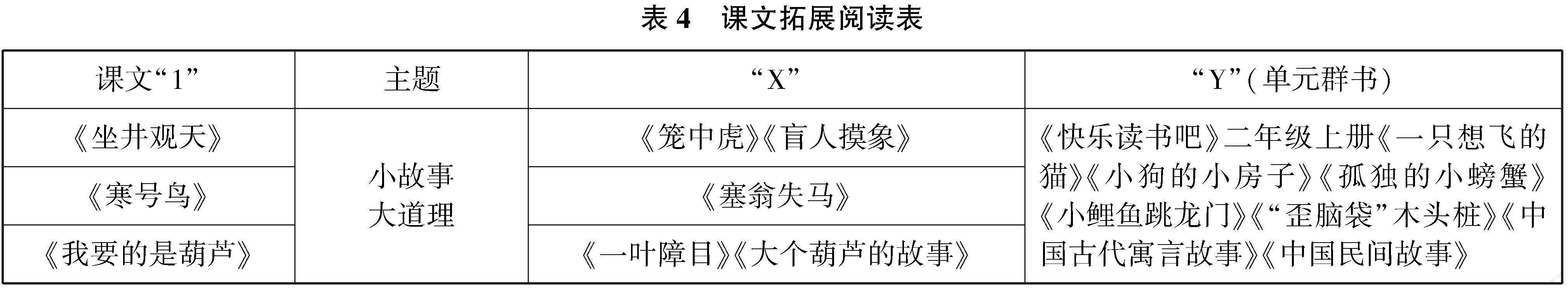

3. “1+X+Y”拓展阅读

在教材阅读的基础上,也可以开展同类主题迁移,形成“1+X+Y”的拓展阅读,如表4所示:

这样的延伸阅读,形成课文单篇、多篇跟整本书、多本书的完整阅读链,使阅读更全面,更立体,更辩证,更有深度。同时班级举办寓言交流会之类的活动,不仅能够激发孩子阅读寓言的兴趣,也为孩子搭建了自我展示的平台,在思维的碰触中,激起智慧的火花。

寓言具有热情外显的文学趣味,又富含冷静的理性灵魂,用生动活泼的故事去吸引小读者,给人经验教训的总结,领悟到人生哲理。教师对寓言故事的教学要立足于文本,将语文课堂中的各种资源进行巧妙的运用,重视语用实践,发展学生思维,才能真正拨动学生的心弦,让学生能够在充满寓意的课堂中收获知识,获得人生启迪。

参考文献:

[1]陈怡.基于文体与学情视角的小学寓言文本教学探析[J].辽宁教育,2018(3):81-83.

[2]陈曼琦.《走进寓言故事》群文阅读教学[J].小学教学设计(语文),2014(4):28-29.

[3]马小玲.基于文体意识观照下的寓言教学策略[J].文学教育(上),2018(12):104-105.

[4]杨永彬.指向语文核心素养的寓言教学策略[J].教学与管理(小学版),2017(6):40-42.

[5]任淑梅.对比阅读,促进学生语言思维发展——统编教材低年段寓言类群文教学策略[J].小学语文教师,2021(1):32-35.