数字平台场域互动观的建构研究

2024-04-15舒成利刘芳颖赵晶旭高山行

舒成利 刘芳颖 赵晶旭 高山行

[摘 要:文章依据社会学中的场域理论,提出“数字平台场域互动观”。研究发现,数字平台具有“场域”属性,是一种商业场域,场域理论在此具有独到的解释力;互动在数字平台中扮演核心角色,是数字平台运行的微观基础;数字平台的场域互动模式包括同场域互动模式、跨场域互动模式和复跨场域互动模式;数字平台的互动模式决定了其治理机制,并呈现出多样化的特点,从而要求有相对应的保障机制。文章构建了一个平台研究的系统性理论框架,为推动数字平台领域研究、数字平台健康持续发展以及政府有效精准地规制数字平台提供了新思路。

关键词:数字平台;场域理论;互动模式;治理机制;保障机制

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1007-5097(2024)04-0059-13 ]

The Field Interaction View of Digital Platforms

SHU Chengli,LIU Fangying,ZHAO Jingxu,GAO Shanxing

(School of Management,Xi′an Jiaotong University,Xi′an 710049,China)

Abstract:Drawing insights from field theory in sociology,this study proposes "Field Interaction View of Digital Platforms"(FIVDP). The FIVDP proposed in this study covers four main aspects as follows:Digital platforms have the feature of "field" and it can be regarded as a business field,which supports the power of field theory;the core of digital platforms is interaction which becomes the microfoundation of the platform economy;there are three typical patterns of field interaction of digital platforms of the same-field interaction pattern,cross-field interaction pattern,and compound and cross-field interaction pattern;the governance mechanisms for interaction fields are determined by the interaction patterns and differ across different interaction patterns of digital platforms,which requires different supporting mechanisms. In conclusion,this study introduces a comprehensive theoretical framework for understanding digital platforms. The framework adds novel insights to the prior studies on digital platforms and offers pragmatic and actionable recommendations for the government to precisely regulate the platform economy for its healthy and sustainable development.

Key words:digital platforms;field theory;interaction patterns;governance mechanisms;supporting mechanisms

一、引 言

數字平台作为一种新经济形态,由数据驱动、平台支撑、网络协同的经济活动单元组成[1-2]。2022年伊始,习近平总书记发表了题为《不断做强做优做大我国数字经济》的重要文章,同时国务院也印发了《“十四五”数字经济发展规划》,这显示出数字平台已经成为推动我国传统经济数字化转型、驱动经济高质量发展、共创社会普惠价值的重要“引擎”。然而,数字平台的发展也引发了一些问题,如数字鸿沟、数字垄断、诱导过度消费等。2021年2月7日,国务院反垄断委员会印发了《关于平台经济领域的反垄断指南》,为数字平台领域具体的反垄断法提供了详细的规则指引。2021年8月30日,习近平总书记主持召开的中央全面深化改革委员会第二十一次会议,审议通过了《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》,这是进一步加强保护和促进市场公平竞争的重要战略部署。2021年10月23日,全国人大正式公布了《反垄断法(修正草案)》并开始向社会征求意见,旨在强化对大型数字平台的反垄断规制。2022年1月19日,国家发展改革委等九个部门共同发布了《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》,要求依法查处数字平台领域的垄断和不正当竞争等行为,严格依法查处数字平台领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。

数字平台的发展瑕瑜并现,既是“风口”也处于“浪尖”。因此,“如何更深入地理解并有效地治理数字平台,以充分发挥其优势?”俨然成为政府、业界和学界关注的焦点,也是我国数字平台规范、有序、创新、健康发展过程中不容忽视且亟待解答的难题。一方面,过往研究多从经济学的双边市场视角出发,将数字平台作为一个有机的整体考量[3-4];另一方面,部分研究从生态视角分析了平台的“生态圈”[5]。然而,这两种视角均未充分关注数字平台的微观主体、构成要素,在微观层面对数字平台进行理论分析仍是研究盲点[6]。本文认为,虽然平台提供了交易的规则,但是交易规则是一个静态的概念,仅有交易规则并不能带来交易。实际上,在数字平台上为了达成交易,卖方、买方和平台方等多主体之间需要不断开展互动,通过互动使得买方需求得到充分的满足。因此,本文提出“互动”是数字平台运行的微观基础。鉴于此,依据社会学中的场域理论(Field theory),本文从“数字平台场域互动视角”来分析数字平台。场域理论之所以能够用来分析数字平台,是由于数字平台可以构成特定的物理和/或虚拟空间,在该空间内,不同的行动者或主体(Actors,比如卖方、买方、平台方)具有一定的惯习(Habitus)、位置(Positions)以及连结关系(Relations)[7,8]。因此,从互动视角来分析数字平台,能够为数字平台的微观运行提供有效解释,本文构建的数字平台场域互动观,也就构成了数字平台的微观认识论基础。

具体而言,本文提出的数字平台场域互动观涵盖四个方面主要内容:数字平台具有“场域”属性,是一种商业场域,场域理论在此具有独到的解释力;互动在数字平台中扮演核心角色,互动是数字平台运行的微观基础;数字平台的场域互动模式,包括同场域互动模式、跨场域互动模式和复跨场域互动模式;数字平台的互动模式决定了其治理机制,并呈现出多样化的特点,从而要求有相对应的保障机制。总之,本研究构建的数字平台场域互动观,搭建起数字平台研究的系统性理论框架,为更深入地理解数字平台提供了坚实的微观理论视角;本研究界定和构建的三类典型数字平台场域互动模式,为深入刻画和剖析不同类型数字平台提供了丰富的研究方向;而对数字平台不同场域互动模式治理机制和保障机制的提出,则为数字平台健康持续发展以及政府高效精准地规制数字平台运行提供了务实的新思路。

二、数字平台和互动

数字平台被视为商业模式创新的典范[9],是平台经济的新模式。目前关于平台经济的理论研究大致可以分为两类:一类是从经济学角度出发,认为平台经济是双边市场,运用产业组织理论、博弈论等经济理论,分析平台经济中的价格机制和竞争问题[2]。另一类则是从生态视角切入,主张平台的边界具有“动态性”,平台的本质是“高度复杂的商业生态圈”,从生态视角出发可以构建更适宜的治理范式[5]。然而,尽管以上两种视角高屋建瓴地阐明了平台经济的本质和宏观范畴,但均未能对“数字平台究竟是如何运行的”(即平台的微观运行机制是什么)这一关键问题,作出深入的阐述。

互动是管理学领域的重要研究对象。Yadav和Pavlou(2014)认为,虽然互联网技术、设备和基础设施是数字市场的显著特征,但实际上,推动市场变化的不是技术本身,而是被技术重塑的互动关系[10];Ramaswamy和Ozcan(2018)则强调,价值的创造源于互动,而非仅仅交换,互动往往涉及企业与顾客之间的关系[11]。然而,现有研究很少关注数字平台上的互动关系,相关研究也比较碎片化。具体而言,一部分相关研究将互动视作参与双方信息交换的过程,强调互動的临场感、信息交换质量以及双向沟通在决定互动质量方面的重要性[12-13];另一部分研究则主要关注互动主体的情感体验,认为用户的主观感受是由信息沟通效率和结果决定的,而用户控制感和响应性会促进用户对互动质量的感知[14]。值得注意的是,数字平台不同于过往的经济形态,用户可以通过数字平台与企业或其他用户进行跨时空交流,并开展价值共创活动[15]。

尽管互动在数字平台中的关键地位已得到广泛认同,然而,现有研究仍存在一些需要拓展的方面。首先,尽管现有研究对互动的形式和内容进行了深入的探讨,但往往是从单一维度分析数字平台的互动特征,缺乏系统性考虑。互动既可以发生在企业与顾客之间,也可以发生在顾客之间或者企业之间,从而构成一个多主体参与的系统性行为。其次,数字平台的最大优势在于允许数以万计的企业、用户等主体跨越时空开展即时交流和互动,然而现有研究还未系统地分析这些互动背后的理论机制和认识逻辑,例如对数字平台主体之间“如何互动、在哪互动”等问题仍缺乏系统性阐述。再次,现有研究主要关注平台的分类,如依据其市场性质,平台可以分为市场创造型、观众创造型和需求协调型[16];依据其目的,平台可以被分为交易型平台和创新型平台[17];依据平台参与主体类别,可分为单边平台、双边平台、多边平台等[18]。然而,这些分类方式通常聚焦于平台的技术和主体属性[19],而对数字平台参与主体的互动属性关注不够,缺乏以互动为基础分析数字平台。总之,现有研究尚未系统性探究数字平台的互动模式及对应的治理机制和保障机制。

鉴于此,本研究将价值创造的链条延长,将关注点延伸至平台主体(即平台方)、卖方(即入住在数字平台上的产品或服务提供方)以及买方(即经由平台进行购买的顾客)之间的互动关系,聚焦于数字平台生态系统中主要参与者之间的互动机理与行为规律,提出数字平台场域互动观。透过这一理论视角,旨在揭示数字平台的微观运行机制,为未来该领域的研究奠定一定的认识基础。

三、数字平台场域互动观的提出

(一)场域理论

在社会学领域,场域理论认为社会是一个结构性的空间(亦即社会空间,Social space),由具有一定惯习(即行动者在社会空间中的结构位置和社会轨迹的产物)、一定资本的行动者、位置以及连结它们的关系构成[7-8]。“行动者”的行为主体可以是个人、组织、行业甚至是国家,但它们必须具备相当程度的自主性和某些形式的资本(如经济资本、社会资本);“位置”则指社会空间中的坐标地点,由于不同的主体在社会空间中所占据的位置不同,从而其行为会受到各种结构性制约。然而,行为主体和位置并不是自然而然对应或者机械性连结的,而是被它们之间的“关系”构建及在关系的限制下形成的。并且,场域理论中的场域并不局限于现实社会的物理空间,还可以涵盖情感空间、网络空间和数字虚拟空间等[20]。

(二)数字平台场域互动观

首先,数字平台表现出显著的“场域”属性,充分满足了社会学场域理论中对行动者、位置、关系和惯习等构成要素的要求。数字平台涵盖了平台主体、买方以及卖方等多个行动者,这些行动者都具有一定的惯习[21]。例如,卖方的惯习在于为顾客提供产品和服务,以获得卓越绩效;买方的惯习表现为寻找满足自身需求的产品或服务;数字平台的惯习则源于以数字技术为驱动的交易规则,促使交易双方低成本实现交易目标。行动者的自主性决定了主体惯习的表现形式和资源的投入情况,同时,在数字平台中,各行动者都占有一定的物理位置和/或以虚拟的方式存在。这里的虚拟存在是指通过数字和智能技术,行动者的位置被连接成为具有特定结构的虚拟社会架构。更为重要的是,数字平台也具有一系列特定的规则,这些规则界定并约束了行动者的角色、权利和相互关系。举例来说,在电商平台上,顾客和企业只能通过平台主体提供的互动媒介进行互动,在此背景下,互动的发起者通常是顾客,而互动内容一般与顾客体验密切相关。

其次,数字平台的核心在于互动。平台的本质是撮合交易,而买卖双方交易的达成必须建立在充分的互动基础上。可以说,没有互动就没有平台经济的存在。数智技术赋能的数字平台能够使得数以万计的主体跨越时空进行多维互动,然而学界对于互动的维度划分尚未形成统一的标准。例如,LaRose(1995)提出互动是由三个维度构成,即实时交流(Real-time communication)、角色互换(Role interchangeability)和用户可控性(User controllability)[22];McMillan(2005)则认为互动是由交流(Communication)、控制(Control)和时间(Time)三个维度构成的[23]。在智能互联环境下,Yadav 和 Varadarajan(2014)认为互动性由四个维度组成,即双向性(Bi-directionality)、及时性(Timeliness)、共同控制性(Mutual controllability)和响应性(Responsiveness)[24];同样,K?hler 等(2011)从四个维度建构互动特性,包括社会性(Social)、功能性(Functional)、主动性(Proactive)和反应性(Reactive)[8]。

基于对以往研究的归纳和梳理,本研究认为数字平台中的互动表现出多向性(Multi-directionality)、及时性、响应性和共同控制性四个重要属性,其能够较为完整地刻画出当前以数据和信息为媒介的数字平台的互动特性[10,20]。多向性是指互动主体发出/接收信息的流向,不管是买方主体、平台主体还是卖方主体,它们都可以向多个其他主体发送信息,同时也能够接收来自多个主体的信息;及时性衡量了数字平台中互动主体接收信息所需的时间,与传统实体经济不同,数字平台中的主体可以及时和实时接收信息;响应性反映了互动主体基于所接收信息进行反馈的意愿,体现出互动主体参与活动的动机和程度;而共同控制性则表示互动主体能够共同操控互动内容、环节和形式的程度。与传统的单向沟通不同,数字平台中的多向沟通使得所有参与主体都能够影响互动的形式、过程和内容。

再次,数字平台中不同的互动场域和互动属性决定了差异化的互动场域模式。由于不同平台的互动主体、主体所占资源、互动目的、互动属性等存在明显差异,形成了形态各异的数字平台互动“场域”。基于此,本研究依据数字平台的互动主体、互动方式、互动属性等,总结提炼出三类典型的数字平台场域互动模式,即“同场域互动”模式、“跨场域互动”模式、“复跨场域互动”模式。后文将对这三种场域互动模式及其特征进行深入分析,以进一步丰富数字平台场域互动观,从而深化对数字平台的认识。

最后,数字平台的不同场域互动模式呼吁针对性的治理机制。由于不同的场域互动模式发生在不同主体之间,互动的内容和互动属性等方面存在显著差异,针对不同的场域互动模式,其治理机制自然也会有所不同。因此,本研究的第四部分将具体逐一分析“同场域互动”模式、“跨场域互动”模式、“复跨场域互动”模式的治理机制,充实和完善数字平台场域互动观,为有效治理数字平台提供存在论基础,也为政府规制平台经济以实现其健康、有序、高效運行提供创新性思路和方案。

基于场域理论,本研究提出数字平台场域互动观,其核心观点包括:数字平台具有“场域”属性,是一种由数字和智能技术搭建起来的商业场域;互动是数字平台的核心,互动的四种属性包括多向性、及时性、响应性和共同控制性,互动是数字平台的微观基础;数字平台中不同互动场域和不同互动属性决定了差异化的场域互动模式,主要包括“同场域互动”、“跨场域互动”和“复跨场域互动”三种模式;数字平台的不同场域互动模式要求针对性的治理机制。

四、数字平台的场域互动模式及其特征分析

由于数字平台、买方和卖方所拥有的惯习(即运行规则)和资源存在差异,这导致它们在互动中追求不同的目标,遵从不同的准则。因此,本研究认为,“卖方—数字平台—买方”之间关系会形成三种基本的场域:①“卖方场域”,简称S场域;②“数字平台场域”,简称P场域,主要是指平台型企业(或者简称为平台方);③“买方场域”,简称B场域。这三种互动场域在前文提到的互动四个属性(多向性、及时性、响应性和共同控制性)方面存在显著差异,从而构成了三类典型的数字平台场域互动模式:“同场域互动”模式、“跨场域互动”模式和“复跨场域互动”模式。以流媒体音乐平台“网易云音乐”为例,投放广告的企业构成了“卖方场域”,网易云音乐的平台界面以及特定功能(如“云音乐秘书”)构成了“数字平台场域”,而在该平台上听音乐、分享评论的用户则构成了“买方场域”。

表1展示了数字平台互动的四个属性、场域互动模式、代表性平台之间的对应关系。下文将深入阐释数字平台的三类典型场域互动模式及其主要特征。

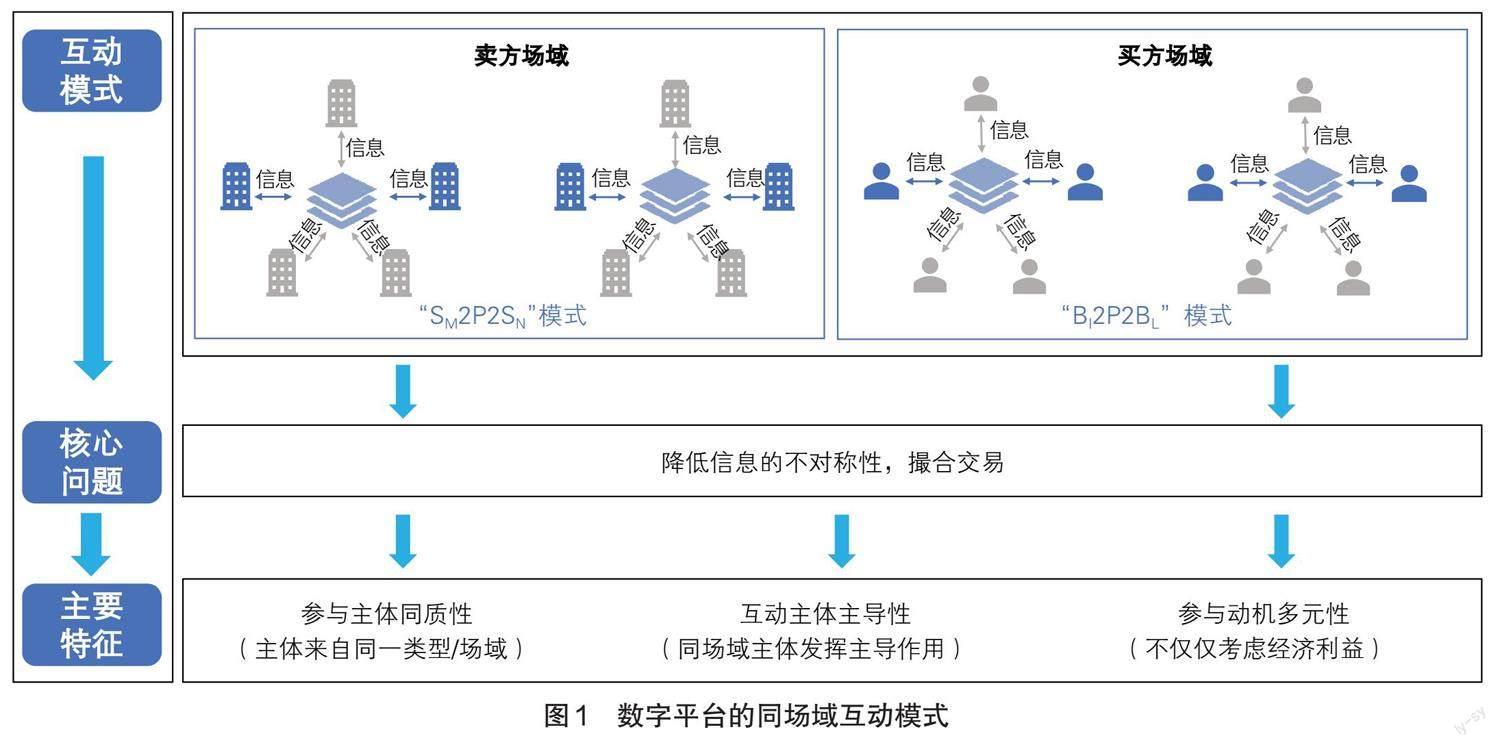

(一)数字平台的“同场域互动”模式

在“同场域互动”模式中,数字平台涉及同一场域内主体之间(如企业与企业之间或顾客与顾客之间)的互动。在这种模式下,平台方主要充当信息共享、信息对接以及买方之间或卖方之间沟通等角色,平台方的核心任务在于解决信息不对称问题。通过构建信息交流体系,平台方能够鼓励注册用户(企业或顾客)进行信息共享,并成为内容的创造者,传递有价值的信息,带动平台活跃度,扩大数字平台的同边和跨边网络效应[25]。

数字平台“同场域互动”模式的主要特征包括:①参与主体同质性,即指互动的行为主体来自同一类型/场域,行为主体的类型单一,行为能力、地位相对均衡平等;②互动主体主导性,即指在同场域互动模式中,互动主体发挥主导作用,而平台方的权力较为分散;③参与动机多元性,即指参与主体并不仅仅以经济利益为主要动机,还包括寻求体验价值等其他动机。

基于“同场域互动”模式的数字平台又包括两类,即卖方场域(S场域)同场域互动模式和买方场域(B场域)同场域互动模式。在“同场域互动”模式中,互动虽然具有多向性属性,但其及时性和响应性水平低,并且共同控制程度也极低[26-29],本文也将针对具体的数字平台案例逐条分析在“同场域互动”模式下平台互动的四个维度及其特点。图1展示了上述两类“同场域互动”模式的核心问题、基本逻辑和主要特征。

(1)卖方场域同场域互动模式,是指卖方SM和卖方SN等经由同一数字平台展开互动,形成“SM2P2SN”模式(本文以两个卖方为例进行阐述,现实中可能是多个卖方经由同一平台展开互动,但基本逻辑与双卖家情形相似;“2”表示“to”的意思,下同)。比如,在“1688批发网”(前身为“阿里巴巴”)平台上,卖方既可以在该平台展示产品、发布采购订单、共享供货和库存信息,还可以查看潜在具有合作机会的卖方的认证信息,因此呈现出信息传递的多向性特点。但是,由于卖方场域同场域互动时通常不涉及实际交易,更多的是同行之间的交流、产品展示以及经验分享,这种非逐利性导致卖方在平台上的信息发布和回复动力较弱,进而降低了互动的及时性和响应性水平。在内容发布方面,通常是由发布信息的卖方控制,而接收信息的卖方往往缺乏控制发布信息内容的能力,因此共同控制性非常有限。

(2)买方场域同场域互动模式,是指買方BI和买方BL等经由同一数字平台展开互动,形成“BI2P2BL”模式(本文以两个买方为例进行阐释,现实中可能有多个买方经由同一平台展开互动,但基本逻辑符合双买方的情形)。典型的买方场域同场域互动模式的平台包括“小红书”,在小红书平台上,买方BI和买方BL都是通过平台交流产品(如美妆产品),并通过私信、评论区留言等形式就产品展开互动。一方面,买方BI作为已经购买或使用过产品的分享者,利用图文分享对于某件产品的使用感受与其他买方进行互动,具有互动的多向性;另一方面,买方BL可以就买方BI分享的内容进行自主互动(如提问、确认产品细节),这种参与互动的动机包括获取产品真实体验或满足生活需求[30]。在此互动模式中,盈利不是互动的主要动力,因此信息发布的及时性和响应性水平较低。同时,“买方BI”并不能够直接影响“买方BL”的购买决策,“买方BL”无法决定自己会看到何种产品类型的信息,因此具有非常低的共同控制性。

(二)数字平台的“跨场域互动”模式

数字平台“跨场域互动”模式中的“跨场域”,是指跨越了卖方场域和买方场域,数字平台方的主要功能是连接不同类型主体之间进行互动。本研究主要关注买方在跨场域互动之后,从多个卖方中最终选择了一个卖方进行购买和消费的情况。因此,跨场域“单一主体”特指某个买方在进行了广泛和深入比较之后,最终选择了某一卖方作为交易对象,但这并不意味着该平台上只存在一个卖方,而是指多卖方之间是竞争关系,而买方最终只选择了一家卖方来满足自身需求。

数字平台跨场域互动模式呈现以下主要特征:①互动关系不对等性,是指跨场域互动模式经由平台,卖方和买方之间进行互动。在该互动关系中,卖方往往需要与多个买方进行交互,而买方与卖方的交互较少,因而存在一种权力和能力上的不平衡,即卖方能力较强、买方能力较弱。②互动的逐利性,是指跨场域互动往往涉及商业交易,各方都有明确的经济利益动机。③互动过程的复杂性,主要是指跨双平台的场域互动模式可能会涉及多次同场域互动、跨单一场域互动过程。尽管这能为买方带来便利,但同时也加大了跨场域互动的监督难度,此外,参与主体的多样性也会使得利益分配变得复杂、困难。

基于“跨场域互动”模式的平台又可以分为两类:①跨单一平台场域互动模式,即位于不同场域的主体(“单一卖方主体”与买方之间)经由平台发起的互动;②跨双平台场域互动模式,即两个或者多个平台及其所属的买方以及卖方之间开展的跨平台互动。“跨场域互动”模式的互动虽然具有多向性属性,其及时性、响应性水平相对较高,但是共同控制的程度较为有限[26-29]。本文还将通过对具体平台案例的逐一分析,探讨“跨场域互动”模式中平台的两个主要类别,以及这两个类别在四个维度上的特征。图2展示了数字平台“跨场域互动”模式的两种可能类型、核心问题及其特征。

(1)对于跨单一平台的场域互动模式而言,通常涉及卖方场域和买方场域经由平台展开互动,比如“SM2P2BI”模式,即卖方SM经由平台P和买方BI进行互动。这类平台的主要功能是降低信息搜寻成本和进行交易撮合,平台方通常也具备收付款功能,以便及时完成交易。典型的跨单一平台的场域互动模式的平台包括发展初期的“京东”“淘宝”等电商平台。例如,在“京东商城”内,买方可以浏览卖方发布的产品信息,同时通过与客服的对话解决对商品的疑虑,因此具有互动的多向性特点。这类平台往往涉及商业交易,因而呈现明确的逐利性。举例而言,“京东”的卖家会迅速接收并回应潜在买方的信息,以促进交易达成;而买家为了能够最大化满足自身的需求,也会对于卖家的信息进行实时跟踪、回复,因此互动呈现高度的及时性和响应性。但是,买方往往不能决定卖方的互动方式及内容,只能自主检索感兴趣的商品内容,这导致互动的共同控制能力弱。

类似情况还存在于“戴尔电脑”平台在北美市场的商业模式中。在这一模式中,买方首先通过平台向戴尔提出电脑的个性化需求(比如配置、颜色等),戴尔根据买方提供的信息定制电脑,通过平台进行交付[31]。在这一过程中,买方既可以查看戴尔电脑的所有配置信息,也可以按照自身的需求发布个性化的定制信息,表现出互动的多向性特征。同时,由于逐利性的存在,戴尔电脑会较快地接收买方的个性化需求信息,而买家为了能够最大化满足自身的需求,也会对于卖家的定制情况进行实时跟踪、回复,因此平台互动具有较强的及时性和响应性。但是,买方往往不能决定与卖方的互动方式及质量,电脑的生产、物流等一系列过程实际上仍由戴尔公司掌控,因此,互动的共同控制能力弱。

(2)对跨双平台的场域互动模式而言,通常是多个平台(比如PA、PB等)及其行为主体之间进行互动,形成诸如“(SM-A2PA2BI-A)2(SN-B2PB2BL-B)”模式,其中SM-A、BI-A分别是平台PA的某个卖方SM-A和某一买方BI-A,而SN-B、BL-B分别是平台PB的卖方和买方。有别于跨单一平台的场域互动模式,跨双平台的场域互动模式最大的特点是主体间的互动关系跨越了两个或多个平台,具有多向性的特点,这使得互动关系变得复杂且充满风险,交易链条也被延长,数字平台的核心问题就变为平台间协同以便完成交易链条。

需要注意的是,跨双平台的场域互动模式拥有多种具体形式,本研究仅以“(SM-A2PA2BI-A)2(SN-B2PB2BL-B)”模式为对象,其他类型的跨双平台的场域互动模式可以类比研究。一个典型的案例是“拼多多”的砍价模式。在这种模式中,买方从拼多多平台分享链接给其他社交平台上的好友(其他买方)帮忙砍价,实现跨平台互动。在拼多多的拼单模式下,买方可以选择与平台内的其他买方拼单,实现同场域互动,或是分享给其他平台好友(买方)拼单,实现跨场域互动。这一互动过程涉及多向互动(平台PA拼多多、平台PB微信、卖方SN-B和买方BL-B),这种多向互动程度远高于前两种跨场域互动模式。并且,为促成交易的顺利完成,无论是卖方与买方、数字平台的直接互动过程中,还是买方在双平台之间跳转的过程中,均无须耗费较多的等待时间便可以得到较高质量的回复,从而具有较高的及时性和响应性。但是,卖方或数字平台能通过一定的用户界面設计来影响买方,买方并不能选择界面的跳转、支付方式等互动内容,因此共同控制能力较弱。

(三)数字平台的“复跨场域互动”模式

数字平台“复跨场域互动”模式是由“多个卖方—单个买方”之间经由数字平台的互动,以及“多个买方—单个卖方”之间经由数字平台的互动。在这一模式中,“复”强调了多个买方之间与卖方在完成交易之前就已进行了互动和合作;“跨”是指跨越了两个及以上互动场域(企业场域或者顾客场域),从而跨越了不同类型主体的角色、功能和规范等。复跨场域互动模式的主要特征是在卖方与买方之间开展交易之前,两个或多个卖方之间或者买方之间已经在同场域展开了互动,亦即同边互动先于跨边交易,同场域互动先于复跨场域互动。基于复跨场域互动模式的数字平台的核心问题是在同场域协同的基础上,降低信息不对称,撮合交易。

从一定意义上看,复跨场域互动模式是同场域互动模式和跨场域互动模式的融合,但是复跨场域互动模式也具有自身的特点,包括:①多次协作性,是指数字平台复跨场域互动模式涉及多次交互,尤其是卖方或者买方之间的互动协作是满足另一方的前提;②竞合属性,复跨场域中通常互动的基本属性是合作,而跨场域互动则更具有竞争属性,因此复跨场域互动模式具有竞合特性;③社交属性,复跨场域互动模式使得参与主体之间的交互,尤其是买方间的交互赋有经济价值和情感价值,这进一步促进了主体之间的交互。

基于“复跨场域互动”模式的数字平台又包括两类:卖方场域(S场域)复跨场域互动模式和买方场域(B场域)复跨场域互动模式。“复跨场域互动”模式中虽然具有多向性属性,互动的响应性和共同控制程度也较强,但是互动的及时性较弱[26-29]。本文还将对具体的数字平台案例进行逐一分析,探讨“复跨场域互动”模式中平台的两个主要类别以及这两个类别在四个维度上的特征。图3展示了数字平台的“复跨场域互动”模式两种主要的类型、核心问题及其特征。

(1)就卖方场域复跨场域互动模式而言,通常是多个卖方(比如SM、SN等)合作通过同一平台向某个买方(BI)提供商品或服务,即“(SM2P2SN)2P2BI”模式。典型例子是“原始会”众筹平台,该平台是一个为私募股权投资者和风险投资者提供项目的平台,旨在提升投资效率。在“原始会”平台上,投资(卖方)、融资(买方)的双方需要披露完备的信息,投资人可以与融资方进行在线互动,具有互动的多向性属性。平台还为融资者设计了一系列培训课程,帮助其进行路演、项目推荐,使得投资者的响应程度较高[32]。另外,“原始会”平台还给投资者和融资方提供了退出服务,使双方具有较强的共同控制能力。但是,由于投资众筹项目本身的复杂性,众筹平台上的投资方提出需求后,融资方通常需要一定的时间进行回应,所以该平台的及时性较弱。

(2)就买方场域复跨场域互动模式而言,通常是多个买方(比如BI、BL等)合作通过同一平台向某个卖方(SM)购买商品或服务,即“(BI2P2BL)2P2SM”模式。典型例子是小米社区平台,在小米手机操作系统“MIUI”的开发过程中,小米公司(卖方)的粉丝们(买方)在小米社区广泛分享、交流和互动,探讨他们对于MIUI的使用体验和改进建议,具有多向互动的特点。针对粉丝的反馈,小米具有较强的响应性,会选择性采纳粉丝的建议和反馈,邀请他们参与到MIUI的联合开发过程中,从而推出新版本的MIUI,实现MIUI系统的快速迭代[33]。由于粉丝参与了软件的开发设计,因此在产品设计方面具有一定控制能力。但是在这个过程中,小米需要不断地确认粉丝的需求,而且整合粉丝的意见也需要一定的时间,因此,互动的及时性程度较低。

五、数字平台不同场域互动模式的治理机制

治理机制是一系列方式、方法及相应制度设计的集合体,是协调各互动主体目标冲突、保证参与动机、维持互动关系的关键[11]。现有对平台经济治理的研究大致可以分为两类:一类关注传统治理问题,如权力不对等性[35]、垄断、社会责任缺失[5],针对这些问题,采取的治理机制包括信任机制和声誉机制;另一类则着眼于新技术带来的新兴治理问题,如隐私保护、算法歧视和数据归属等[36-37],对应的治理机制包括信息共享机制、监督机制等。然而,这些研究并没有很具针对性地提出平台的治理机制[38],也没有对平台风险进行情境性的总结,反而增加了平台方、买方以及行业协会等治理主体在治理实践过程中对治理机制的选择困惑[39]。因此,本研究将基于上述讨论的三种典型数字平台场域互动模式,分别总结其风险表现并提出针对性的治理机制。表2展示了场域互动模式、互动风险、治理模式、治理主体和治理机制之间的关系,下文将按照数字平台场域互动模式进行分类详细分析。

(一)数字平台“同场域互动”模式的治理机制

数字平台同场域互动模式中存在价值共毁风险。价值共毁风险是指部分互动主体在进行价值创造时,存在机会主义行为和资源滥用现象,导致其他互动主体的福祉遭到破坏[40-41]。具体而言,同场域的顾客在价值创造过程中,可能采取制造虚假“流量”“操纵评论”等手段以获得短期利益,然而这些行为最终可能会导致整个平台价值共毁。比如,直播平台上的部分主播为博眼球发布大量低俗内容,小红书的用户为牟取商业利益发布“虚假种草笔记”,这些行为均破坏了平台的绿色健康生态。

由于同场域参与主体较为单一,参与方对价值共毁负主要责任,本文认为可以采取以数字平台方为治理主体的单一主体治理机制,具体包括审核机制和信用机制。信任理论认为,当互动主体难以获得可信的信息时,第三方可以扮演“信托中介”的角色,成为决定个人可信性的代理[42]。在数字平台的互动模式中,数字平台方扮演了信任代理的角色。通过审核机制、信用机制,平台可以在同场域主体互动开展之前,就对互动的内容进行预过滤和筛选,增强同场域互动主体之间的信任感,保障数字平台同场域互动生态的健康运行。

首先,数字平台方可以为买方设置一定的审核机制(如准入门槛机制),以有效规避平台部分买方的不良行为风险。准入门槛是平台方为想要进入平台的双边用户设计的审核规则,通常平台方可以通过该种机制将具有潜在风险的买方排除在平台之外[43]。例如,滴滴公司在雇佣专职快车司机前会对司机进行背景调查,有隐私泄露犯罪前科或特殊驾驶违规记录的申请人可能不会被授予快车司机资格。这一机制确保了司机队伍的质量和安全性,为用户提供了可信赖的服务环境。

其次,数字平台方可以建立一套信用体系,约束双边用户的不道德行为[44]。信任评价机制是促使陌生人之间进行信息分享、交流互动的制度保障。同场域的互动主体之间一般是陌生人,存在一定程度的信息不对称,因此难以判断其他用户的道德水平。数字平台方构建由平台控制的信用评价机制,以约束双边用户的不道德行为。比如,旅游平台“马蜂窝”在其网站中为用户提供分享游记的服务,根据用户分享的活跃度和游记的内容质量对用户进行评级。拥有高评级用户的平台,可以增强其影响力和曝光度。

(二)数字平台“跨场域互动”模式的治理机制

数字平台跨场域互动模式中存在价值垄断风险。价值垄断风险,是指数字平台方在市场和资本逻辑的驱使下,利用平台自身的网络外部性,通过一系列手段(如价格策略)获得垄断性地位[45]。在这种情况下,平台可能利用格式条款、弹窗等将不同商品捆绑销售,或者采用搜索降权、流量限制等手段,迫使买方接受其他商品。比如,网易公司的网络游戏《梦幻西游2》在其领域具有支配地位,受限制的游戏用户只能下载网易直播平台CC进行直播。

针对价值垄断风险,本研究认为可以考虑采用平台方与社会组织双主体的耦合性治理机制,具体包括反馈机制和监督机制。委托代理理论认为,由于委托人与代理人之间存在目标差异,为防范信息不对称情况下代理人的道德风险和逆向选择等行为,需要降低两者之间的交易成本。在数字平台领域,由于信息不对称,信息多聚集在资源、资本聚集的平台方,用户难以掌握平台运营全貌。通过反馈机制和监督机制,用户可以从多渠道获悉平台方的行为,大大降低获取信息的难度,有效防范平台方违背用户利益的道德风险和逆向选择行为。

首先,数字平台方可以通过构建反馈体系,为用户提供高质量的互动沟通场所,实现信息的及时传递,降低沟通成本并消除沟通障碍,规避因信息不对称性带来的垄断风险。反馈机制的根本机理是减少信息的不对称性,将累积的关于服务提供方过往交易行为和业绩的信息进行披露[46]。在大众点评平台上,买方可根据平台内部其他买方的评论获得较为真实的关于商家的口碑信息,大大降低因信息不对称而造成盲目选择的风险。

其次,社会组织可以通过监督机制治理、管理平台方的行为。在数字平台监管政策尚未全面覆盖的情况下,社会组织可以通过专业的监管人才、监管手段以及监管技术推动行业自律[47]。第三方行业协会可以对平台方所处行业的发展情况进行一定的监控,尤其是对平台方的合作条款进行监督与约束,定期披露有垄断风险的平台名单,以防范由于平台方的社会责任缺失以及监管方案不完善所带来的垄断风险。

(三)数字平台“复跨场域互动”模式的治理机制

数字平台复跨场域互动模式的风险主要表现在复跨场域的用户在价值传递过程中,由于复跨场域互动模式具有较强的虚拟性、复杂性且互动链条较长,因此在数据运输、储存、分享等多个环节均存在一定的隐私泄露风险。一方面,在复跨场域互动中,平台面临着数字化信任的挑战[48],平台内流动着大量关于互动主体的数据,算法将用户的上网习惯、浏览记录、位置数据进行打分、预测,预测结果在很大程度上影响用户的行为和决策;另一方面,随着场域的复杂性提升,算法的不透明、不准确、不公平、难以审查等风险造成的危害也更大[49]。

复跨场域参与主体、环节较为复杂,可以考虑采用数字平台方、卖方以及社会利益相关方三主体的协同治理机制,具体包括动态监控机制和监督机制。交易成本理论认为,依靠多方的信息披露,买方获取多元信息的成本下降,有利于防范数字平台中的价值泄露风险。通过动态监控机制和监督机制,平台方以及社會组织可以实时披露跨场域互动主体的信息或口碑,大大降低了复跨场域主体甄别、裁定具有垄断风险的成本,提升了互动的“确定性”,使场域的互动主体掌握更加完备的平台信息,规避隐私泄露风险。

首先,数字平台方可以使用动态监控机制,实时跟踪涉及交易相关主体的交易记录与私人数据,以保障信息安全,同时基于数据分析对违规行为进行惩罚[47];其次,卖方可以通过区块链隐私保护机制,利用多级公私钥加密体系,发挥隐私保护和数据失效恢复等功能,制定可公开数据清单,强化数据安全监管,实现信息的溯源与跟踪,切实维护用户信息安全。如中国银行APP利用动态监控机制,实时监控平台内用户的登录记录、监控异常情况,保障用户的银行卡账号及密码等隐私信息的安全。

另外,社会利益相关方如新闻媒体、行业协会等可以通过监督机制,对平台的隐私保护行为进行监督、跟踪。具体而言,新闻媒体可以发挥舆论监督的作用,正面宣传优秀企业的数据保护行为,对平台、卖方的泄露用户隐私的事件予以曝光,引发公众对于隐私保护行为的关注,发挥大众监督的作用。与此同时,行业协会可以以第三方机构的身份,定期对平台方的履责行为进行跟踪调查,保证平台方履行隐私保护协议的真实性。

六、数字平台场域互动的保障机制

除了数字平台方、平台参与各方以及社会公众参与数字平台的治理以外,政府作为重要的利益相关者,需要不断检视数字平台的价值获取风险、价值垄断风险、价值泄露风险,发展数字政府,落实数字治理,构建健全的数字平台生态系统,保障数字平台的健康、持续、公平运行。本研究将分别从政府信息汲取能力、信息处理能力和信息承载能力三个方面构建数字平台同场域互动、跨场域互动和复跨场域互动的保障机制。

(一)同场域互动模式的信息汲取保障机制

政府信息汲取保障机制致力于解决同场域互动模式中政府信息稀缺的难题。在治理同场域互动模式时,政府回应性较低,这本质上是政府的信息汲取能力不足。

《不断做强做优做大我国数字经济》和《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》(发改高技〔2021〕1872号)指出,应进一步“完善主管部门、监管机构职责,分工合作、相互配合”“推动制定云平台间系统迁移和互联互通标准,加快业务和数据互联互通”。政府应进一步推动数字平台同场域中的信息互联互通、线上线下一体化,实现各类信息资源的充分汲取。一方面,利用人工智能、区块链等数字技术,深化网络问政与传统问政相结合的信息汲取机制;另一方面,加强部门间数据共享,畅通政企数据双向流通机制,将数字平台中的核心信息,如流量、活跃用户数、资本来源、用户转换成本等纳入各级政府的数据开放清单,探索建立数据资源的流通、应用规则和流程,提升政府对数字平台同场域信息的汲取水平,降低信息不对称性。

(二)跨场域互动模式的信息处理保障机制

政府信息处理保障机制致力于解决跨场域互动模式中政府信息质量低的难题。在治理跨场域互动模式时,政府面临信息维度多元和标准不一的挑战,难以判定平台的垄断行为及其程度。信息处理能力要求政府对海量数据进行标准化管理、聚合化处理和精准分析,提升信息的质量。

《“十四五”数字经济发展规划》(国发〔2021〕29号)强调,数字平台的发展需要“建立健全适应数字经济发展的市场监管、宏观调控、政策法规体系”。政府应不断完善数字平台的技术标准和数据规范,实现制度规则、技术标准统一。一方面,立足数字平台自身的特点,依托于国家“互联网+监管”系统、国家数据共享交换平台和全国信用信息共享平台,利用标准化工具归集互动主体的基本信息,为数字平台依法依规核验互动主体的资质信息提供服务保障;另一方面,鼓励社会参与,依靠社会协商、辩论、讨论和公共理性来处理数字平台中的多元复杂数据,进一步细化认定数字平台领域经营者具有市场支配地位的考虑因素,降低数字平台参与者经营成本。

(三)复跨场域互动模式的信息承载保障机制

政府信息承载保障机制致力于解决复跨场域互动模式中政府信息过载的难题。复跨场域互动模式中的价值泄露风险本质是信息系统的信息承载能力较弱,当互动主体的信息超过信息生态环境的承载能力阈值时,隐私信息的泄露风险将大大提升,对社会造成不良影响[50]。《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》(发改高技〔2021〕1872号)指出,当前数字平台的监管亟须政府改进、提升监管技术手段,堵塞监管漏洞。政府可以依托大数据、云计算等现代信息技术手段,开展“智慧监管”,提升信息承载能力。一方面,在确保复跨场域互动模式中的信息“来源可溯、去向可查、监督留痕、责任可究”的同时,利用信息系统的拦截、屏蔽功能,实现对互动主体及其互动内容信息的智能筛选,降低信息的存储容量;另一方面,根据平台信用等级和风险类型,可以实施差异化监管,对风险较低、信用较好的平台适当减少检查频次,对风险较高、信用较差的数字平台加大检查频次和力度,进一步提升政府的信息承载能力。

七、研究结论

本研究具有一定的理论意义。首先,不同于过往的大部分平台经济研究,本文从微观视角对平台经济运行机制进行了系统性分析。具体而言,本研究基于场域理论,构建了数字平台场域互动观,解释了数字平台互动关系的充分性、适宜性和有效性,并界定了三类典型的数字平台场域互动模式,包括同场域互动模式、跨场域互动模式和复跨场域互动模式,并深入地分析了这三类典型数字平台场域互动模式的核心问题、主要特征等。因此,本文的研究内容提升了数字平台的研究颗粒度。过往有关数字平台的研究,主要集中于平台属性、平台的运行规则设计、平台各主体之间的博弈关系、平台生态构建等方面【2-3,5】,本研究从平台各个主体之间的互动出发,构建了数字平台场域互动观,为研究平台经济提供了一个微观理论框架。另外,本研究植根场域理论,为理解数字平台上各个主体之间的位置、资源、关系等要素提供了比较全面和整合性的框架,能够更为全面地反映和洞察数字平台的微观运行机理。其次,过往的平台经济治理机制研究未能明晰不同类型的平台的差异,进而无法提出针对性的平台治理机制。本研究则从互动的多向性、及时性、响应性和共同控制性四个属性出发,详细刻画了三种数字平台场域互动模式的特點,并在此基础上提出了数字平台场域互动的治理机制,形成了数字平台治理的系统性框架。本研究指出,对于同场域互动模式,治理模式主要以单一主体治理为基础,平台方是治理主体,并主要采用审核机制和信用机制对平台实施治理;对于跨场域互动模式而言,治理模式主要是耦合性治理,治理的主体则包括平台方和社会化组织,常用的治理机制包括反馈机制和监督机制;而对于复跨场域互动模式,治理模式以协同治理为主,平台方、卖方和买方以及社会化组织等共同参与治理,并采用动态监控机制、区块链隐私保护机制和监督机制进行数字平台治理。因此,本文提出的类型化平台治理机制具有极强的针对性,进而丰富了平台经济治理机制的研究。

本研究也具有一定的实践价值。首先,本研究依据平台的互动特性对数字平台进行了分类,有助于平台方明确其自身类型以及互动类型、互动主体特点,为未来发展战略提供一定的认识基础。其次,本研究鼓励卖方对数字平台互动模式进行更深入的了解。在明晰入驻数字平台的互动模式后,卖方可以设计具有针对性的互动方式,从而促进数字平台上的交易活动。最后,本研究提出差异化的数字平台治理机制,能够为平台方的治理机制设计提供系统性的解决方案,并为政府出台差异化的数字平台调控政策提供了新思路,有助于推动平台经济的进一步发展。

參考文献:

[1]缪沁男,魏江.数字化功能、平台策略与市场绩效的关系研究[J].科学学研究,2022,40(7):1234-1243.

[2]徐晋,张祥建.平台经济学初探[J].中国工业经济,2006,(5):40-47.

[3]陈庭强,沈嘉贤,杨青浩,等.平台经济反垄断的双边市场治理路径——基于阿里垄断事件的案例研究[J].管理评论,2022,34(3):338-352.

[4]尹振涛,陈媛先,徐建军.平台经济的典型特征,垄断分析与反垄断监管[J].南开管理评论,2022,25(3):14.

[5]肖红军,李平.平台型企业社会责任的生态化治理[J].管理世界,2019,35(4):120-144,196.

[6]于伟,古中博,易宪容.数字平台经济竞争与垄断的微观基础研究[J].社会科学研究,2023(1):123-132.

[7]YADAV M S,VARADARAJAN R. Interactivity in the Electronic Marketplace:An Exposition of the Concept and Implications for Research[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,2005,33(4):585-603.

[8]K?HLER C F,ROHM A J,DE RUYTER K,et al. Return on Interactivity:The Impact of Online Agents on Newcomer Adjustment[J]. Journal of Marketing,2011,75(2):93-108.

[9]李凌.平台经济发展与政府管制模式变革[J].经济学家,2015,7:27-34.

[10]YADAV M S,PAVLOU P A. Marketing in Computer-Mediated Environments:Research Synthesis and New Directions[J]. Journal of Marketing,2014,78(1):20-40.

[11]RAMASWAMY V,OZCAN K. What Is Co-Creation? An Interactional Creation Framework and Its Implications for Value Creation[J]. Journal of Business Research,2018,84(3):196-205.

[12]RAFAELI S. Interactivity:From New Media to Communication[J].Advancing Communication Science:Merging Mass and Interpersonal Processes,1988,16:110-134.

[13]SICILIA M,RUIZ S,MUNUERA J L. Effects of Interactivity in a Web Site:The Moderating Effect of Need for Cognition[J]. Journal of Advertising,2005,34(3):31-44.

[14]MCMILLAN S J,HWANG J S. Measures of Perceived Interactivity:An Exploration of the Role of Direction of Communication,User Control,And Time in Shaping Perceptions of Interactivity[J]. Journal of Advertising,2002,31(3):29-42.

[15]冯华,陈亚琦.平台商业模式创新研究——基于互联网环境下的时空契合分析[J].中国工业经济,2016(3):99-113.

[16]EVANS D S. Some Empirical Aspects of Multi-sided Platform Industries[J]. Review of Network Economics,2003,2(3):191-209.

[17]CUSUMANO M A,GAWER A,YOFFIE D B. The Business of Platforms:Strategy in the Age of Digital Competition,Innovation,and Power[M]. New York:Harper Business,2019.

[18]HOANG L,BLANK G,QUAN-HAASE A. The Winners and the Losers of the Platform Economy:Who Participates?[J]. Information,Communication & Society,2020,23(5):681-700.

[19]KAPOOR K,BIGDELI AZ,DWIVEDI YK,et al. A Socio-Technical View of Platform Ecosystems:Systematic Review and Research Agenda[J]. Journal of Business Research,2021,128:94-108.

[20]NAMBISAN S,BARON R A. Virtual Customer Environments:Testing a Model of Voluntary Participation in Value Co-Creation Activities[J]. Journal of Product Innovation Management,2009,26(4):388-406.

[21]BOURDIEU P. Social Space and Symbolic Power[J]. Sociological Theory,1989,7(1):14-25.

[22]LAROSE R. Communications Media in the Information Society[M]. California:Publ. Co.,1995.

[23]MCMILLAN S J. The Researchers and the Concept:Moving Beyond a Blind Examination of Interactivity[J]. Journal of Interactive Advertising,2005,5(2):1-4.

[24]YADAV M S,PAVLOU P A. Technology-Enabled Interactions in Digital Environments:A Conceptual Foundation for Current and Future Research[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,2020,48(1):132-136.

[25]刘佩,林如鹏.网络问答社区“知乎”的知识分享与传播行为研究[J].图书情报知识,2015(6):109-119.

[26]张继勋,韩冬梅.网络互动平台沟通中管理层回复的及时性,明确性与投资者投资决策——一项实验证据[J].管理评论,2015,27(10):70-83.

[27]王节祥,瞿庆云,邱逸翔.数字生态中创业企业如何实施平台镶嵌战略?[J].外国经济与管理,2021,43(9):24-42.

[28]KANG K,LU J,GUO L,et al. The Dynamic Effect of Interactivity on Customer Engagement Behavior Through Tie Strength:Evidence from Live Streaming Commerce Platforms[J]. International Journal of Information Management,2021,56:102251.

[29]JOVANOVIC M,KOSTI? N,SEBASTIAN I M,et al. Managing a Blockchain-Based Platform Ecosystem for Industry-Wide Adoption:The Case of Tradelens[J]. Technological Forecasting and Social Change,2022,184:121981.

[30]孟韬,关钰桥,董政,王维,等.共享经济平台用户价值独创机制研究——以Airbnb与闲鱼为例[J].科学学与科学技术管理,2020,41(8):111-130.

[31]KIM J. The Platform Business Model and Strategy:A Dynamic Analysis of the Value Chain and Platform Business[D]. Manchester: The University of Manchester,2016.

[32]王正沛,李國鑫.众筹生态系统的构建:一个多案例的研究[J].管理评论,2017,29(5):256-272.

[33]宋立丰,宋远方,国潇丹.基于数据权的现实与虚拟闲置资产共享——区块链视角下的共享经济发展研究[J].经济学家,2019,8(8):39-47.

[34]CHEN L,TONG T W,TANG S,et al. Governance and Design of Digital Platforms:A Review and Future Research Directions on a Meta-Organization[J]. Journal of Management,2022,48(1):147-184.

[35]黄淼,黄佩.算法驯化:个性化推荐平台的自媒体内容生产网络及其运作[J].新闻大学,2020(1):15-28.

[36]LEE M K. Understanding Perception of Algorithmic Decisions:Fairness,Trust,And Emotion in Response to Algorithmic Management[J]. Big Data & Society,2018,5(1):1-16.

[37]许洁.短视频平台生态治理机制优化研究[J].新闻世界,2019(8):92-96.

[38]朱文忠,尚亚博.我国平台企业社会责任及其治理研究——基于文献分析视角[J].管理评论,2020,32(6):175.

[39]阳镇,陈劲.平台情境下的可持续性商业模式:逻辑与实现[J]. 科学学与科学技术管理,2021,42(2):59-76.

[40]GEBAUER J,F?LLER J,PEZZEI R. The Dark and the Bright Side of Co-Creation:Triggers of Member Behavior in Online Innovation Communities[J]. Journal of Business Research,2013,66(9):1516-1527.

[41]HEIDENREICH S,WITTKOWSKI K,HANDRICH M,et al. The Dark Side of Customer Co-Creation:Exploring the Consequences of Failed Co-Created Services[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,2015,43(3):279-296.

[42]FERRIN D L,DIRKS K T. The Use of Rewards to Increase and Decrease Trust:Mediating Processes and Differential Effects[J]. Organization Science,2003,14(1):18-31.

[43]阳镇.平台型企业社会责任:边界、治理与评价[J].经济学家,2018(5):79-88.

[44]孙凯,王振飞,鄢章华.共享经济商业模式的分类和理论模型——基于三个典型案例的研究[J].管理评论,2019,31(7):97-109.

[45]阳镇,陈劲.互联网平台型企业社会责任创新及其治理:一个文献综述[J].科学学与科学技术管理,2021,42(10):34-55.

[46]贺明华,梁晓蓓.共享平台制度机制能促进消费者持续共享意愿吗?——共享平台制度信任的影响机理[J].财经论丛,2018,236(8):75-84.

[47]劉家明,耿长娟.从分散监管到协同共治:平台经济规范健康发展的出路[J].商业研究,2020,62(8):37-44.

[48]SUNDARARAJAN A. Commentary:The Twilight of Brand and Consumerism? Digital Trust,Cultural Meaning,and the Quest for Connection in the Sharing Economy[J]. Journal of Marketing,2019,83(5):32-35.

[49]赵晶旭,舒成利,王尧,等.人工智能风险的契约观及契约化治理机制研究[J].科学学研究,2021,39(8):21-30.

[50]苏玲,娄策群,莫富传.信息生态环境能力体系研究[J].情报科学,2020,38(4):17-22.

[责任编辑:杨文静,余志虎]