公民参与地方政府治理的实证研究

2024-04-10张琰

张琰

[摘要]公民参与在政府治理中起着重要的推动作用,有助于增强政府决策的科学性、合法性和民主性。通过分析石家庄市政府官网的相关数据,从公民参与地方政府治理的渠道、议题、类型及环节分布进行实证分析,总结出公民参与渠道分布的多样性、公民参与议题分布的广泛性、公民参与类型分布的局限性、公民参与环节分布的集中性四个特点,反映出政府对公民参与地方政府治理的预期与公民实际参与地方政府治理现实之间的偏差,并从政治参与传统和公民认知两个层面剖析原因,提出构建公民参与地方政府治理的权利制度保障、培育公民参与地方政府治理的自觉性与能力、增进公民参与地方政府治理形式选择的有效性等对策建议。

[关键词]公民参与;政府治理;政民互动;公民认知;政治参与

[中图分类号]D630 [文献标识码]A [文章编号]1009-0169(2024)02-0044-05

一、问题提出

公民参与意指公民与行政官员分享公共权力、参与公共政策或决策制定和政府管理的程序与行为[1],有助于强化政治体系的代表性和回应性,增强政府决策的科学性、合法性和民主性[2]。国内外学者对公民参与的含义、缘由、价值、理论、参与形式等进行了广泛研究,剖析存在的问题并针对性提出一系列对策建议[3]。通过中国知网收录文献主题模糊检索“公民参与”,共找到13,081条结果,近20年内,从2003年的64篇文献,快速上升至2013年的1,034篇文献,而后逐步下降到2023年的144篇。2013年党的十八届三中全会提出“更加注重健全民主制度、丰富民主形式,从各层次各领域扩大公民有序政治参与,充分发挥我国社会主义政治制度优越性”[4],引发了公民参与话题的研究热潮。在党的二十大报告中指出:“我们坚持走中国特色社会主义政治发展道路,全面发展全过程人民民主,社会主义民主政治制度化、规范化、程序化全面推进。”[5]具体分析2023年与公民参与相关的主题,可以看到“居民参与”“全过程人民民主”“社区治理”“志愿服务”“政务新媒体”“乡村治理”等细分关联主题词。可见全过程人民民主和公民参与存在着天然的耦合、现实的契合、理论实践的融合[6]。围绕公民参与的相关研究逐步走向成熟化与精细化。

二、公民参与地方政府治理的实证分析

石家庄市政府近年来持续推进政府网站整改整合,围绕重大决策部署和热点问题,精心制作了系列专题专栏,建立了政策文件库,进一步规范了政府网站信息公开及政民互动平台建设[7],使公民由被动接受公共服务的供给转变到主动参与,并对政府的公共服务进行监督。

(一)公民参与渠道分布的多样性

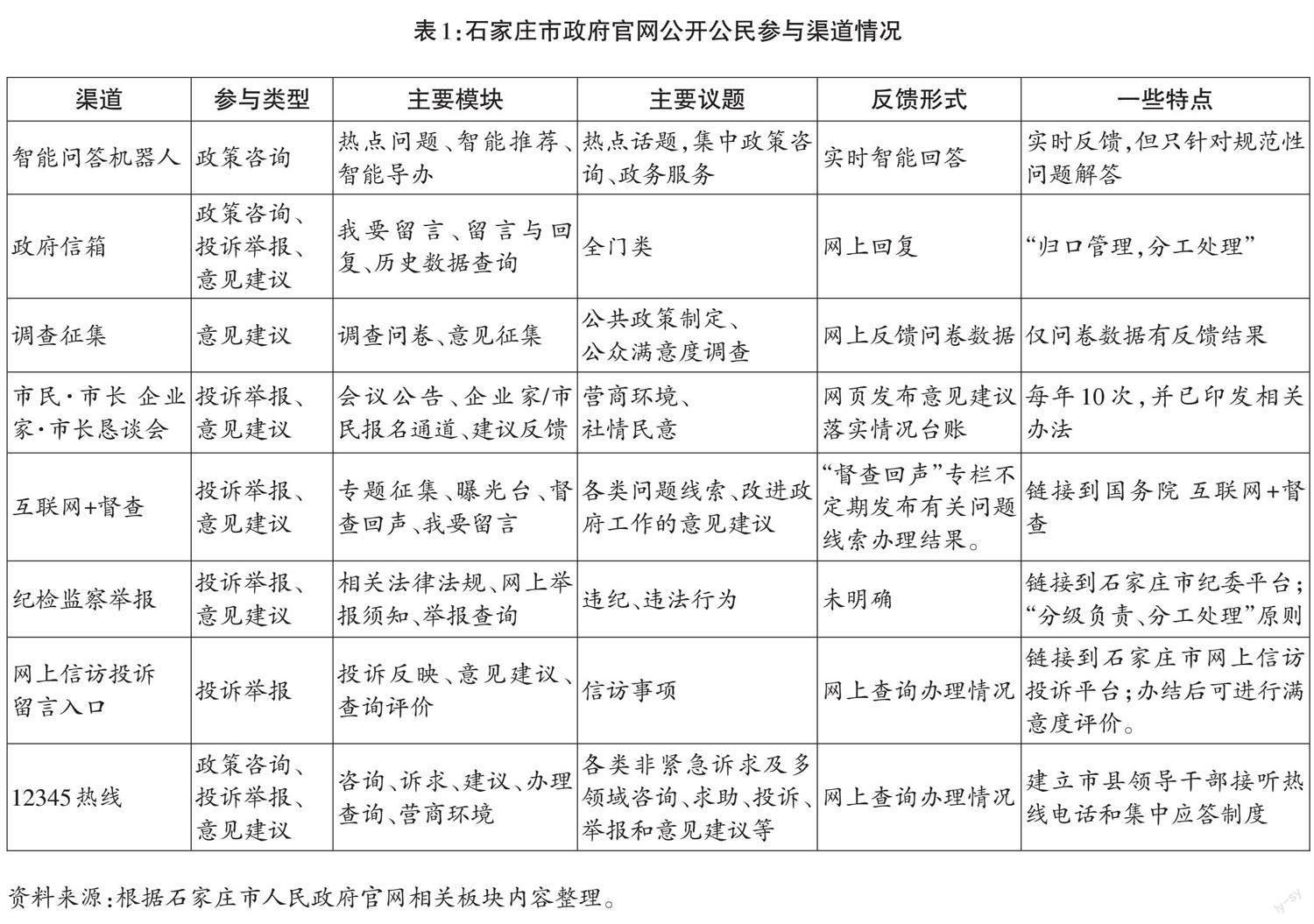

当代政府治理在不同层次设计和发展着多样的公民参与方式和途径[8]。在石家庄市政府官网的“政民互动”板块中公布的公民参与渠道主要包含智能问答机器人、“政府信箱”“调查征集”“市民·市长 企业家·市长恳谈会”,互联网+督查、纪检监察举报、网上信访投诉留言入口及市12345政务服务便民热线受理查询平台等。根据官网公布信息,梳理汇总不同渠道相关参与类型、主要模块、主要议题、反馈形式及特点(见表1),将所设参与类型分为政策咨询、投诉举报、意见建议三种,各渠道所包含的类型分布较为广泛,且每一种参与类型所对应的渠道较为多样。具备政策咨询功能的渠道有3种,多为可快速回应的渠道,包含智能问答机器人、12345政府服务便民热线等;具备投诉举报功能的渠道有6种,多为对外链接到其他平台,包含互联网+督查、纪检监察举报、网上信访投诉留言入口等;具备意见建议功能的渠道有6种,多为归口管理,包含“政府信箱”“市民·市长 企业家·市长恳谈会”等。

整体来看公民参与政府治理渠道分布多样,形式丰富,且各渠道具备不同的特点。在技术层面上,充分运用了人工智能的科技优势和各部门人员专业知识储备;在横向管理上,利用“归口管理,分工处理”,有效提升处理反馈的效率;在纵向管理上,采用“分级负责”,同时开设市政府领导与公民对话的通道,便于充分表达民意。多个不同渠道相互辅助,为公民参与政府治理提供了便捷的途径。然而,按照美国学者谢尔·阿斯汀提出的“公民参与阶梯理论”,公民参与渠道的设置与选择更多为政府发起,政府动员公民参与,尚处于政府主导型参与阶段。

(二)公民参与议题分布的广泛性

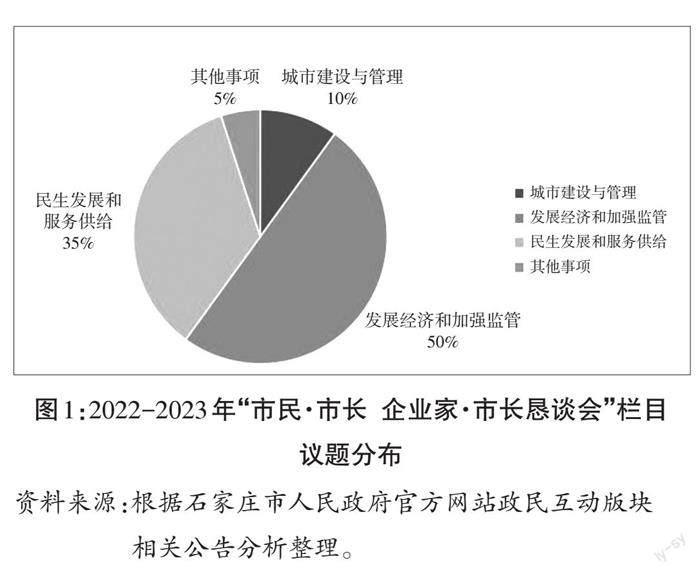

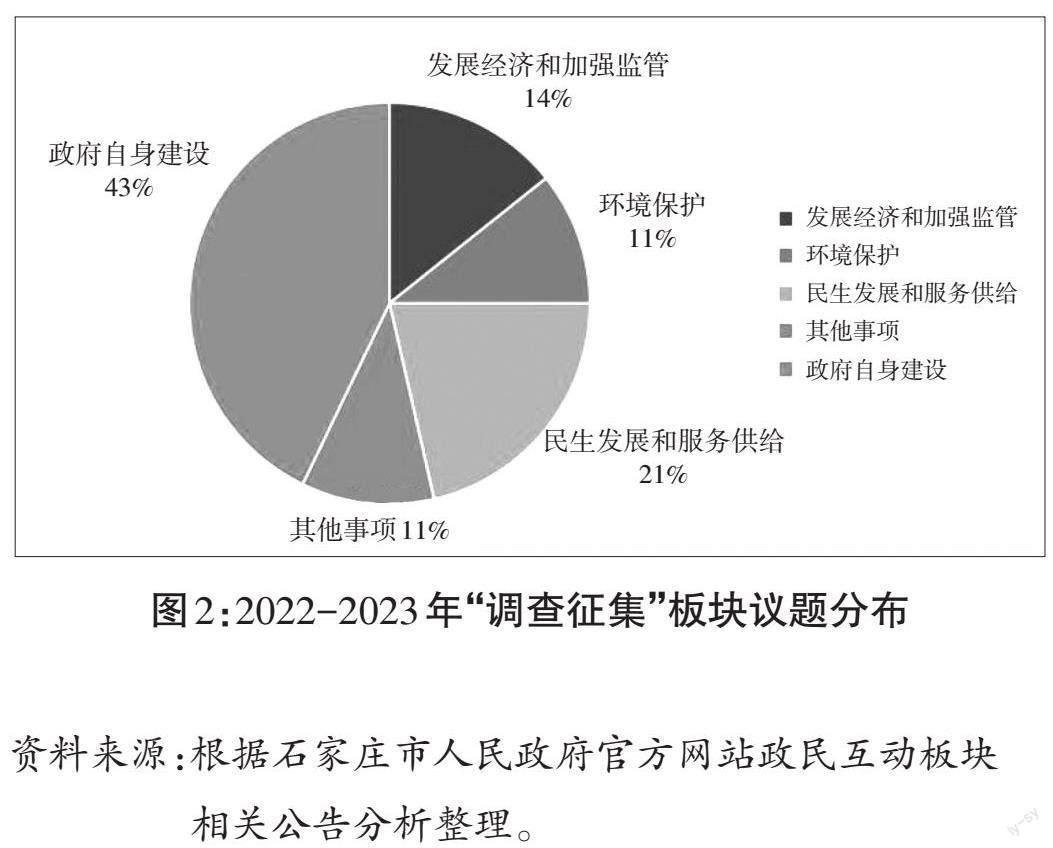

针对“市民·市长 企业家·市长恳谈会”和“调查征集”两个板块官网公布的2022年和2023年公告,对公民参与议题进行了分类分析(见图1和图2)。2022年1月至2023年11月期间发布公告20条,发展经济和加强监管、民生发展和服务供给类占主要比例;调查征集板块发布公告28条,政府自身建设、民生发展和服务供给、发展经济和加强监管类占主要比例。整体来看,公民参与政府治理议题分布较为广泛,且不同渠道因不同特点,议题分布占比存在差异。

(三)公民参与类型分布的局限性

本文将公民参与的类型分为政策咨询、投诉举报、意见建议三种,公民参与渠道较为丰富便捷。但是公民的参与的积极性不高且类型分布占比不均衡。以石家庄市政府官网公布的2023年第三季度政府信息留言情况来看(见图3),石家庄市政府网站“政府信箱”共收到网民留言7,026条,其中政策咨询2,271条、投诉举报留言4,639条、意见建议留言116条,政策咨询和投诉举报占比超过98%,可见公民参与地方政府治理在结构上相对不平衡,这与公民拟参与的政府治理议题专业化、结构化程度及公民自身政治素养、利益密切程度、预期成果及对政府的信任程度等多个因素有关。

(四)公民参与环节分布的集中性

公民参与地方政府治理更多为事后的民意表达,尤其体现在政府公共政策的制定过程中。公共政策制定,广义上分为政策问题确认、政策议程确定、政策方案設计、政策方案抉择、政策方案执行、政策效果评估几个环节[9],理论上每个环节均应有不同程度的公民参与。然而,现实情况中,公民大部分是参与了政策问题确认、政策方案设计等部分环节,同时参与后的效果反馈却相对缺失。从石家庄市政府官网的调查征集近两年发布的公告来看,调查问卷和公共政策的意见征求占主要比例,调查问卷在官网以数据占比形式进行了结果反馈,但该数据是否及如何作为输入影响了公共政策的制定并未体现,而公共政策的意见征求也并未公开公民参与的结果。这也说明“政民互动”平台的回应性还有待加强。

三、公民参与地方政府治理的影响因素

从石家庄市政府官网的实证分析可以看出,公民参与地方政府治理具有渠道分布的多样性、公民参与议题分布的广泛性、公民参与类型分布的局限性、公民参与环节分布的集中性四个特点,反映出政府对公民参与地方政府治理的预期与公民实际参与地方政府治理的现实之间的偏差,这与政治参与传统和公民认知有着紧密关系。

(一)政治参与传统

我国传统的“政治主导型”经济体制产生了“倒政治参与”模式。“政治参与不再是公众从外部对政治体系介入,而是政治体系自我扩大,把社会、公众吸纳其中,政治表现出极大的包容性,而社会、公众则处于被动位置,这与政治参与发展的趋向恰好相反,集中的管制使底蕴深厚的官僚传统再次强化,從而被挤压畸形的政治空间,压抑、钝化了公众参与政治的自主思考”[10]。虽然,政府为鼓励公民参与政府治理,开设了多样渠道、设置了广泛议题,但当下的公民参与政府治理,如政府信箱,实质是一种工具性的机制,把公众作为独立主体的政府治理理念及制度仍有待进一步优化。

(二)公民认知偏差

公民作为地方政府治理参与的一方存在着认知偏差。一是公民参与的层次相对较低。公民参与的议题范围比较集中在自身利益,对远离自身的比较抽象的公共政策关注不够、参与不足。二是公民因受教育水平、生活环境以及经济水平等因素存在差异,对公共事务的认识极易受到外界影响,网络的私密性和广泛影响力能够让公民更倾向于对公共事件和热点话题表达自己的看法和态度。三是公民对政府决策出发点的信任度不足,对公民意愿表达的忽视、参与结果反馈的缺失影响了公民和政府之间信任关系的建立。

四、公民参与地方政府治理的结论与建议

通过对石家庄市政府官网政民互动数据的实证分析,公民参与地方政府治理在渠道、议题的设置上已经有了明显进步,但在参与的类型和环节上仍存在一定局限性。公民参与地方政府治理关键在于如何保障政府治理中公民的主体性、激发公民参与的自觉性、增进公民参与的有效性。

(一)构建公民参与政府治理的权利制度保障

在公民参与政府治理的过程中,政府要扮演引导、协调和控制的角色[11]。首先,强化公众参与理念。现行的公众参与机制,如公共政策意见征集更多是一种工具性的机制,公众没有被作为单独的主体看待,在权利视角上应强化公众的主体性。其次,由理念过渡到制度构建。从过程论的角度来构建公民参与权利保障制度,逐步健全公共事务信息公开、公民利益表达和协商机制,完善公民参与的制度化建设[12]。将公众参与公共事务的过程进行分解,并在每个阶段赋予公众相应的参与权利及配套制度。在申请参与阶段,公众有权申请参与并得到保障;在参与决策阶段,公众可以参与决策发表意见;在决策执行阶段,公众可以提出意见及优化对策等。在整个公众参与过程中,需要明晰权利主体、内容、行为方式和救济体系,构建一个完整的权利保障系统[13]。

(二)培育公民参与政府治理的自觉性与能力

公民参与意愿和参与能力是提高公民参与政府治理的重要因素之一,直接影响政府对公民参与的接纳度、公民参与的主动性和有效性[14]。积极培育公民参与公共事务的兴趣和能力,建立新型政民关系[15],需从三个方面着手:一是营造公民参与的政治文化,注重培育公民政治素养,建立公民参与政府治理的奖励机制,避免公民参与的疏离感;二是巩固公民参与的知识基础,通过线上线下多样的宣传方式,普及公民参与的渠道、方法、流程、法规等知识,同时以社区为单位,在基层治理中增强公民参与的实践性;三是提高公民对政策的掌握情况,除政策征求意见外,针对性地对政策问题确认、政策议程确定、政策方案设计、政策方案抉择、政策方案执行、政策效果评估等环节进行宣传解释。

(三)增进公民参与政府治理形式选择的有效性

设计和选择合理的公民参与形式,影响着公民参与的积极性及公民与政府之间的信任关系。在设计和选择公民参与形式时,要充分考虑公共议题因素及公民对参与结果的期望,并对公民参与形式的有效性进行评估考核。有学者基于谢尔·阿斯汀 “公民参与阶梯理论”和约翰·C·托马斯“公民参与的有效决策模型”,从公民拟参与的政策议题性质和公民参与拟达成的目标为研究方向,将公民参与形式分为四种:政府自主决策、公民无参与或低度参与,以获取政策信息为目的的公民参与,以政策接受和支持为目的的公民参与,由公民或公民组织主动发起的参与,根据不同的政策因素及居民参与期望综合选择公民参与形式及渠道。同时,设定一些规范性标准评估公民参与形式选择的有效性,包括政策参与的必要性、政策参与的层次与规模、参与者的易进入性、参与的代表性、参与的公平性、参与过程信息沟通的畅通性、参与过程对话、磋商的充分性和参与对政策的实质影响力,以便于政府部门理性选择公民参与政府治理的形式[15]。

参考文献:

[1]郭小聪,代凯.公民参与的争辩与经验研究——十五年来海外相关研究述评[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2014(3):29-41.

[2]徐琳,谷世飞.公民参与视角下的中国国家治理能力现代化[J].新疆师范大学学报,2014,35(4):36-42.

[3]顾训宝,杨彬彬.新世纪以来我国公民参与研究的回顾与评析[J].新视野,2016(5):122-128.

[4]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N].人民日报,2013-11-16(1).

[5]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J].党建,2022(11):4-28.

[6]秦攀博.全过程人民民主理念下的社区公众参与:取向和趋向[J].探求,2023(4):29-36.

[7]石家庄市人民政府办公室2022年政府信息公开工作年度报告[EB/OL].(2023-01-29)[2023-10-01].http://www.sjz.gov.cn/zfxxgk/col/1673922277184/index.html.

[8]孙柏瑛.全球化时代的地方治理:构建公民参与和自主管理的制度平台[J].教学与研究,2003(11):27-33.

[9]孙彩红.公民参与城市政府公共政策的实证研究——基于五个城市政府网站数据的分析[J].行政论坛,2018,25(1):107-113.

[10]孙柏瑛.我国公民有序参与:语境、分歧与共识[J].中国人民大学学报,2009,23(1)65-71.

[11]张宇.行为引导与控制:提升公民政策参与有序性的双重路径[J].中国行政管理,2016(10)94-99.

[12]林志刚.公共政策制定过程中政府对公民参与的回应[J].人民论坛,2013(18):27-29.

[13]熊文钊,曹旭东.公众参与的合理性与权利保障制度[C].北京大学宪法与行政法研究中心,耶鲁大学法学院中国法研究中心.中央民族大学法学院,2008.

[14]王洛忠,崔露心.公民参与政策制定程度差异的影响因素与路径模式——基于31个案例的多值定性比较分析[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2020,57(6):99-111+159-160.

[15]孙柏瑛.公民参与形式的类型及其适用性分析[J].中国人民大学学报,2005(5):124-129.

责任编辑:祁欣欣