政策网络视角下爱尔兰教师教育的多元治理

2024-03-28史可媛祝刚

史可媛 祝刚

摘 要:基于对海波尼亚学院教师教育的政策网络分析,文章追踪共享利益的各种行为者节点与枢纽,探究教师教育多元治理的发生机制、驱动因素、必然结果,发现教师教育多元治理的主要力量是大学,教育技术驱动着治理主体间的互动实践,最终使教师教育师范性远大于学术性。海波尼亚学院的实践为我国教师教育发展提供参考:可推动社会参与教师教育;在全球化浪潮中恪守教师教育的价值追求;利用远程教育推动我国教师教育“走出去”。

关键词:多元治理;在线教育;教师培养;教育技术

中图分类号:G659.1 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-3937.2024.02.07

作者简介:史可媛,华东师范大学国际与比较教育研究所硕士研究生(上海 200062);祝刚,华东师范大学国际与比较教育研究所副教授、华东师范大学杜威思想研究中心副主任(上海 200062)

随着私营企业、慈善基金会、跨国公司等一系列新兴行为者的崛起,影子国家或超国家权威之外建构起以市场为主导的全球治理体系。这些行为者背后庞大的全球资本左右着民族国家的自主权,重新定义了国家与市场间、公共与私营、政府、企业和第三部门之间的边界。[1]杰索普将这种公私分裂的重新划分及其随之而来的任务和关系的重组称为“去国家化”,或“去层级化”,即政治权力从国家横向转移到私人行动者。[2]在教師教育领域表现为高等院校的教育学院被取缔,替代性教师培养路径逐步发展。经合组织2020年发布的报告《回到教育的未来:经合组织关于学校教育的四种图景》中显示:教育外包(education outsourced)是未来学校图景中的一个重要维度,随着社会越来越直接地参与对公民的教育,学习将通过更加多样化、私有化和灵活化的方式进行。[3]多国经验表明,开辟除高等院校之外的教师培养方式是教育发展与现代化的关键途径。

本文以爱尔兰的海伯尼亚学院无限公司(Hibernia College Unlimited Company,以下简称海波尼亚学院)的小学教育专业为研究对象,从发生机制、驱动因素、必然结果探究爱尔兰的教师教育多元治理的现状。海伯尼亚学院成立于2000年,是一所采用创新技术并以混合和在线模式提供高等教育课程的私营企业。该学院致力于在小学教学、幼儿教育、数据分析和护理方面提供广泛的课程,这些课程经过了爱尔兰教育和技能部(DES)、爱尔兰质量和资格认证机构(QQI)、高等教育和培训奖励委员会(HETAC)的认证,并且有资质提供小学和小学后教育的专业型硕士学位与理学硕士学位。虽然在成立初期遭到一些质疑,但在无政府资助的20余年间,海波尼亚学院为爱尔兰培养了两万余名教师。海波尼亚学院开创了爱尔兰私人办学承担教师培训的先河,是市场力量和放松管制对教育部门影响的一个普遍迹象。[4]

一、 研究背景

经合组织2018年《有效的教师政策:来自国际学生评估项目的见解》强调了爱尔兰与其他国家相比,教师职业更具吸引力。爱尔兰人对从事教师职业的渴望程度几乎是国际平均水平的三倍。[5]爱尔兰目前拥有40多个项目通过并行和接续的模式(concurrent and consecutive models)①培养教师,以及19个国家资助的职前教师教育机构和3个私立机构。这3个私立教师教育机构中包括海波尼亚学院,以及2所培养学前儿童教师的儿童保育学院。[6]在爱尔兰,公共教育机构教师教育地位高、报考人数众多,进入公共教育机构的学习者通常是荣誉毕业生,大多数拥有人文学科学位,尤其是小学教师教育课程的申请人排名通常是毕业证书考试(小学毕业后的最后考试)中学业成绩最好的前15%。[7][8]但由于公共教育机构的师范专业招生人数受到爱尔兰教育和技能部的限制,加上工资水平降低,以及研究生的教师教育学习的时间和成本持续增加,教师职业如今变得不那么具有吸引力,导致申请关键学科领域的人数大幅下降,爱尔兰面临着教师聘用和留任的危机。相比之下,私营教师教育机构的人数没有上限,且无需过高的门槛,海波尼亚学院就诞生于这一背景下。

教师教育领域中公共利益和私人利益之间一直存在着斗争,在20世纪末和21世纪初,美国关于教师准备的讨论主要表现为放松管制和专业化之间的拉锯战。[9]支持放松管制的学者认为,高等师范教育是一个不合格的领域,大学的准备工作对教师或学生的表现没有明显的影响,反倒将有才能的人挡在了教学之外。[10][11]因此,他们呼吁放松对准备工作和资格证书的制度性约束,同时允许学校从自由市场中聘用学识渊博的教师。解制主义(deregulation)认为,大学教育学院不再是教师教育的唯一主体,鼓励不同身份、不同背景的候选人参与教师教育。缩短师资培养的时间,将教学实践技能的培训作为师资培养的重点。[12]与此相反,职业化的支持者则认为,教师教学具有明确的、专业的知识基础。[13]专业化的倡导者旨在通过对教师准备、课程审批和认证的专业标准的同步改革来提高教师质量。此外,他们还声称,研究表明,知识渊博、准备充分、执照齐全的教师是保证学生学习质量的最重要因素。[14]虽然本土语境下爱尔兰教师教育专业化的地位毋庸置疑,但由于它自身是一个高度国际化的国家,肇始于美国的教师教育解制主义也因此对海波尼亚学院造成了深刻的影响。2021年的KOF全球化指数②显示爱尔兰的全球化在世界排名第四。[15]不仅如此,爱尔兰《2030年高等教育国家战略》提出要推进所有高等教育机构的国际化。外来文化的冲击不断促使爱尔兰人反思现行制度的有效性以及专业市场的经济优势,该国教师教育的多元治理中既能感受到自由市场化培养师资的魅力,又能窥见来自国际资本的解制经验。

二、研究方法

本研究采用政策网络的研究视角,透析爱尔兰教师教育的多元治理路径。政策网络是一种重要的政治结构,它既虚拟却真实存在,既距离很远又亲密无间,既正式又不正式,既存在于思想中又在社会中的政策空间,我们通过它实现治理与管理。[16][17]德国政治学家博泽尔将政策网络描述为一系列相对稳定的关系,具有非等级化的互相依赖的本质,能够联系到在政策方面共享利益的各种行为者,它们互相交换资源去追求共同利益,承认企业是实现共同目标的最佳途径。[18]基于这一概念,本研究并非探讨一个具体的政策,而是将政策概念化为全球领域内的一个竞争场所,讨论教育政策的形塑过程,通过广泛的网络搜索,识别并追踪相关的关键人物、事物等,探寻教师教育治理模式。

遵循政策网络的视角,本研究采用中心辐射的方法进行网络民族志的研究。网络民族志的一个关键组成部分是绘制围绕中心问题的人、组织、政策文件,甚至事件的实际网络。以海波尼亚学院为中心,从那些被定位为中立和理所当然的活动、知识和实践入手,追踪众多影响力“枢纽”,确定海伯利亚学院和其他行动者之间的关系纽带模式。[19]本研究还将社交网络分析(Social Network Analysis)作为个人、组织或事物之间互动概念化的理论工具箱的一部分。社交网络分析是一种映射网络关系的办法,从确定的群体中收集关于任何组织联系或个人联系的方式,要求个人在设计好的问卷中指出他们认识的人(或他们曾经交流、工作或合作的人),整理后的回答被用来绘制网络地图。[20]本研究确定了初步名单后,根据个人电子邮箱联系个体行为者,并发送问卷调查,以进一步扩大网络,并确定节点的政策影响。如果信息恰好存在关联,则进行三角互证,以检验不同的资料来源,确保研究的信度。最后将网络名单可视化,使各种行为者间的联系变得直观。

三、研究结论

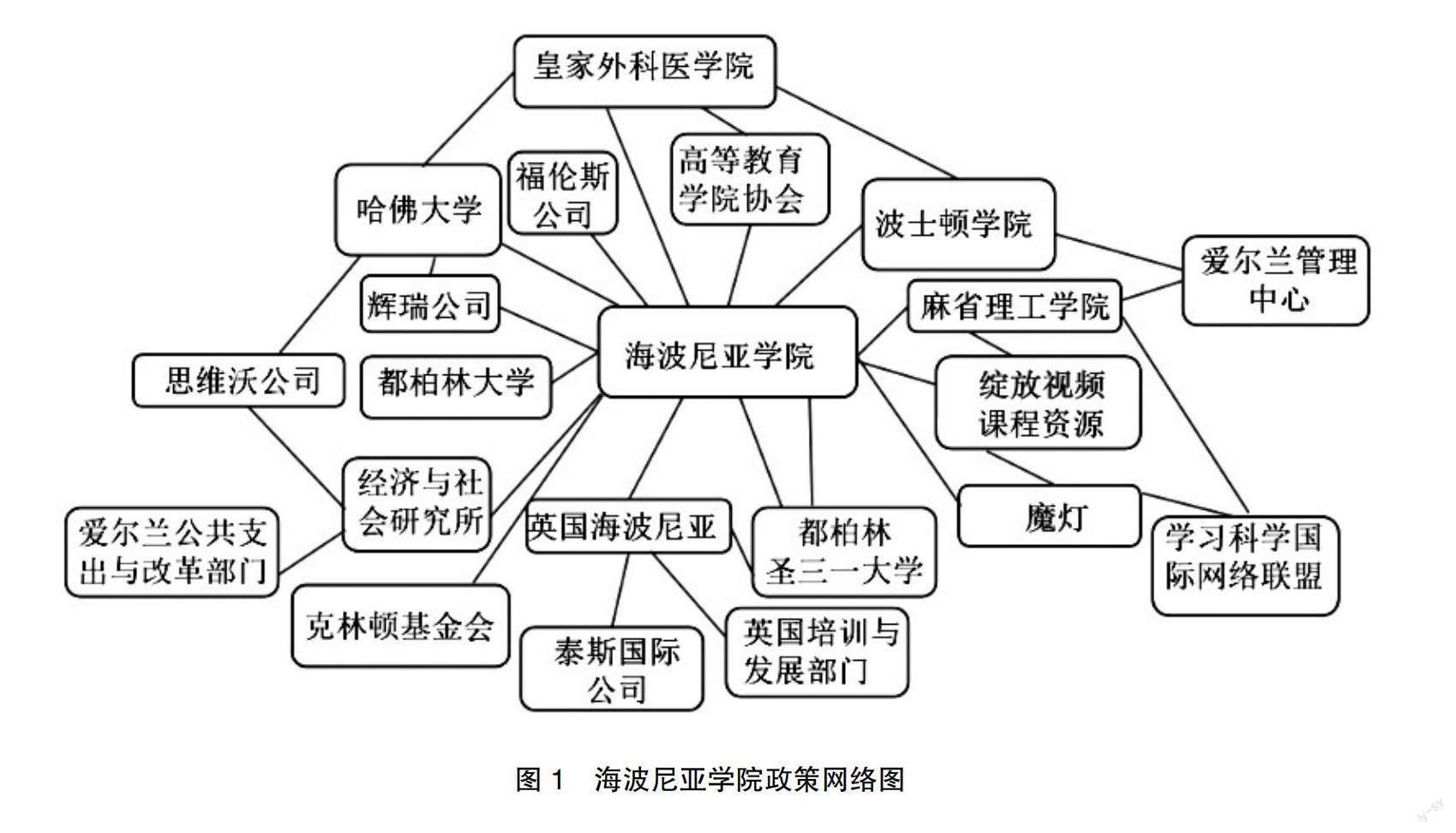

经过网络民族志的调查,本研究追踪到众多治理行为者,如哈佛大学、辉瑞公司、都柏林圣三一学院等,得出了以海波尼亚为中心的政策网络图(见图1)。研究发现教师教育多元治理路径的主要力量是大学,教育技术驱动着治理主体间的互动实践,最终导致教师教育师范性远大于学术性的结果。

(一)多元治理的发生机制:主要治理力量来自大学

爱尔兰教师教育的解制路径看似脱离了传统大学的管制,但实际上仍依赖高等院校的人员、课程和平台。以海波尼亚学院为例,麻省理工学院、波士顿学院、都柏林圣三一大学、都柏林大学、哈佛大学都为海波尼亚学院的可持续性发展给予了资源贡献。与大学紧密联系的学院特色应归功于校友资源。依托母校建立起的社交关系网络正是使多元治理成为可能的强大动力。例如,在初创时期的管理团队中,毕业于都柏林大学的达拉·卡西迪将都柏林大学为多元学习者设计的通用学习设计课程引入海波尼亚学院;初创时期海波尼亚学院的学术主席托马斯·米切尔曾任都柏林圣三一大学前教务长;肖恩·罗兰德院长拥有哈佛大学、波士顿学院的学位,以此为纽带,他邀请曾任哈佛大学教育学院院长的凯瑟琳·麦卡特尼出任海波尼亚学院的国际顾问委员会的成员。哈佛大学也为学院的教师培养课程提供了宝贵的教学指导,如构建了在远程学习期间建立教师社群的在线资源包。类似地,罗兰德院长于波士顿学院学习期间成立了爱尔兰管理中心,并结识了同为波士顿学院教职工的萨拉·麦克唐纳,她被罗兰德说服,成为海波尼亚学院的共同创始人。该管理中心与麻省理工学院也保持着良好的关系,为麻省理工学院源源不断地提供来自爱尔兰的优质学生与学者。麻省理工学院作为回报,协助搭建了海波尼亚学院的网络通信系统。

大到海波尼亚学院网络平台的构建、高级管理层的凝聚,小到课程资源的共享无不体现了学院与大学的紧密联系。得益于高等学府的优质人力资本与物质资源的跨国迁移,海波尼亚学院既汲取了以大学为基础进行教师教育的优势,又保留了替代性路径耗时短、重实践的高效自由培养模式,实现了相得益彰的效果。诚然,学院拥有多所知名大學的合作加持作为可靠的运营质量保证,但也因此不可避免地被刻上传统教师教育的烙印,体现在办学理念、办学特色、办学模式等方面。以海波尼亚学院的理论与实践学习安排为例,即便学院的教师培养计划仅为期18个月,学生仍需在这期间赴盖尔塔赫特地区完成4周的教学实习。这无异于将大学4年系统完整的培养方案压缩至1年半。海波尼亚学院照搬高校的教师教育模式,却考虑到顾客导向的运营模式和经济效益,不配置充足的学习时长。这是降低教师队伍入职门槛的行为,置教师群体的学术地位与社会地位于不顾。在教师教育面临着转型和创新的抉择之间,海波尼亚学院显然缺乏社会责任感与大胆创新办学理念的勇气。

(二)多元治理的驱动因素:教育技术是核心驱动力

海波尼亚学院极力推崇教育技术的广泛使用,使用网络研讨会、在线评估的教学与学习方式,并设有常驻工作人员解决技术支持的问题,维护基础设施的运营。海波尼亚学院在由麻省理工学院举办的第四次学习科学国际联盟共同体(Learning International Networks Consortium)年会上初试锋芒,吸引了著名网络教学平台魔灯(Moodle)的两大创始人,并达成协议采用魔灯平台传输在线课程,实现网络教学。同样,依然是在麻省理工学院的赞助下,绽放(Blossoms)视频课程资源库被海波尼亚学院的教师作为一种教学干预的方法进行研究。此外,经哈佛大学介绍,全球领先的视频录制设备斯威夫尔(Swivl)入驻学院,该设备可以供教师录制或直播视频,以便教师自我反思与学生的混合学习。

学习通过更加多样化、私有化和灵活的安排进行,数字技术正是这一过程关键的驱动因素。它为海波尼亚学院的高速发展带来方便,主要展现在两个层面。一是相对于普通师范院校而言,与教育科技企业的联系打破了许多校企合作固有的壁垒,如以共同营利为目的的合作能够长期保持彼此之间充分的吸引力,学院不用担心企业合作的主动性不足等问题。二是海波尼亚学院的远程学习模式吸引了大量毕业已久的成年学习者。远程学习者主要是在职成人,他们在社会生活中承担着多种角色,不可避免地要面对学习与工作、学习与家庭之间的矛盾,必须从繁忙的工作与家务中挤出学习时间,远程教育是最合适的模式之一。[21]

然而这种“教育技术神话”一直存在着过于注重传播速度,而忽视了传播内容价值性的问题。[22]斯蒂芬·鲍尔认为,在线学习把教室变成一个强大的规训空间,将学生转变为可分析和可控制的“自由学习者”,将教师变成数据工人,被大数据和算法操控的学习系统控制。[23]通过教育技术培养的教师候选人在潜移默化中受到数字化思维模式的影响,将技术正义奉为圭臬,进一步加速电子设备、多媒体在教师评价、学生学习等领域的传播。甚至有可能使教师丧失自主从事独立的教学规划的权利和能力,成为数据流水线上的工人。[24]海波尼亚学院笼罩在技术实证主义的迷雾中,虽符合经济效益,能够以最节省成本的方式高效输出教育产品,但将导致学院对课程、教学、教师角色和办学目标的判断产生偏差。信息技术在获取、组织和装饰信息方面表现出色,因此以技术为中心的教师教育有更大概率优先考虑与信息有关的多媒体展示的活动。[25]

(三)多元治理的必然结果:学院的师范性远大于学术性

海波尼亚学院建设的师范性首要体现在实用主义的课程观上。实用主义是西方市场经济的道德要求,参与市场过程的个人都因此受到实用主义的影响,奉行利益至上的原则。学院的专业设置具有明确的职业导向,所开设的课程除教师教育之外,还设置了商业数据分析、护理等就业导向性强的专业。美国制药巨头辉瑞选定海波尼亚学院作为全球教育培训的中心,起初学院只为其在23个国家的高级管理人员提供医学理学硕士学位,如今受众范围已辐射至所有的公司员工。这一被称为“综合药物开发”的课程由海波尼亚学院与爱尔兰皇家外科医学院和哈佛大学的学术人员合作开发,受到了国际药剂师协会和药剂医学联合会(IFAPP)的认证。再者,海波尼亚学院的师范性还体现在教育目标上。海波尼亚学院组织使命被描述为致力于帮助专业人士应对当前的工作挑战,其小学教育专业的培养目标是培养教学技能一流,技术赋能的教育工作者。二者采用的话语策略无不着重于为满足经济、政治和社会发展的需要服务,忽视了培养学生从事实际工作的专业能力。

新自由主义将全球化经济体系、国际竞争力与教育发展做直接联系,鉴于世界银行、经合组织和世贸组织等国际组织的巨大影响力,发展人力资本和全球知识经济,为创建全球自由市场作出贡献的教育目标受到全球推崇。[26]海波尼亚学院作为全球化的微景观,新自由主义全球化的作用使得学院过于强调教育的师范性而忽略了学术性。学术性与师范性曾是教师教育难以化解的主题。从教师教育整体发展来看,两种取向应该是辩证统一的。师范性是手段,学术性是目的;没有师范性的充分发展,学术性也就不可能最终实现;没有学术性作为目标,师范性同样失去前进的方向。[27]假设学院一味强调技术理性的职业化发展,教师就会成为流水线上的工人,只意识到教师作为一份职业养家糊口的经济价值,忽略教師作为育人根基应具备的以生为本的道德修养。师德是教师素质的核心,师德师风建设在教师专业工作中居核心地位。对于教师个体而言,专业知识、专业技能、专业情意缺一不可。[28]

四、讨论

教育治理体系和治理能力现代化是教育现代化的根本保障,教育现代化是教育强国的基本标志,虽然我国的教育事业自改革开放以来取得了巨大成就,但教育相关的社会组织、民间力量发展空间较大,仍难以有效发挥第三方的功能与作用。海波尼亚学院的经验表明:我国亟需推动社会参与教育的公信力建设;在全球化浪潮中恪守教师教育的价值追求;利用远程模式推广中国教师教育。

(一)推动社会参与教师教育

海波尼亚学院作为爱尔兰率先开拓教师教育私有化的机构,虽然获得了良好的办学效益,但公众对其质疑的声音持续不断。而对于我国而言,我国师范教育向教师教育的转型过程中,形塑了不同层级的教师教育提供者,因其生源的不同,公众对其质量高低已存有成见。[29]社会参与的教师教育较难摆脱法律地位不明、合法性不足、刚性制度缺失、社会认同程度不高的困境,难以发挥作用。实际上,从教育公平视域出发,正确利用市场机制能够为经济欠发达区域培育师资力量,使其成为促进教育公平的政策工具。例如,发展政府和社会资本合作的模式有利于在政府监管下调动社会力量兴办教师教育的积极性,充分利用市场机制补足现有的教育资源,提高资源的分配效率。

(二)在全球化浪潮中恪守教师教育的价值追求

海波尼亚学院的建成与运营具有鲜明的新自由主义全球化的色彩,具体表现在商业叙事与市场理念对学院性质、课程安排、教育目标的影响上。例如,海波尼亚学院经营采用了大量的教育技术产品、组织目标与人力资本理论有紧密联结等。在全球化背景下,教师教育领域时刻面临着新自由主义意识形态侵蚀的风险。私有化、实用主义作为新自由主义理论的要义,领导着选择、竞争、绩效评价、个体责任、风险管理等市场话语跨越地理政治的边界,占领了爱尔兰教师治理领域。这使得被压制的教师更加受压制、更加被边缘化,也更加“失语”。[30]在全球化的浪潮中,我国要对教师教育的价值追求保持充足的警惕。在新自由主义的话语影响下,教师教育的意义简化成了谋生的途径,教师被新自由主义改造成被赋予市场价值的物品,并被重新塑造为提高人力资本的机器。立足我国国情,教师教育仍需确保政府主导,以抵御新自由主义意识形态对技术理性的强调,保卫教师教育的公共性,培养更多具备深厚人文素养与师德的人民教师。

(三)利用远程教育推动我国教师教育“走出去”

信息化时代,研发和传播教育技术和产品,提供优质教师培训势在必行。从源头而言,海波尼亚学院的教学模式及教学材料都移植于美国,在爱尔兰成功试点后,业务范围已经陆续拓展至南非、海地和拉丁美洲,海地因此拥有了当地的第一所师范学院。爱尔兰海波尼亚学院的改革实践对于我国出口优质教育资源,加强“一带一路”沿线国家教师教育有参考意义。我国一直十分重视教师教育和教师专业发展,可以通过实现教育资源和市场需求优势的有效结合,推动与“一带一路”沿线国家的教师教育合作。

注释:

①教师教育的模式,通常分为并行模式、接续模式以及两种模式并存。并行模式中学科研究与教学研究并举。接续模式是一种初始教师教育课程,提供给已经完成某一学科的大学学位的人,为他们再提供教育学和教师教育的专业课程。

②KOF全球化指数衡量了世界上122个国家在经济、社会和政治方面的全球化程度,它是由瑞士苏黎世联邦理工学院的阿克塞尔·德雷尔(Axel Dreher)提出的。目前已成为学术文献中使用最广泛的全球化指数。

参考文献:

[1]BEVIR M, RHODES R A W, Weller P. Traditions of governance: interpreting the changing role of the public sector[J]. Public administration, 2003, 81(1): 1-17.

[2]JESSOP B. Liberalism, neoliberalism, and urban governance: a state-theoretical perspective[J]. Antipode, 2002, 34(3): 452-472.

[3]HOUTSONEN J, CZAPLICKA M, LINDBLAD S, et al. Welfare state restructuring in education and its national refractions: Finnish, Irish and Swedish teachers perceptions of current changes[J]. Current sociology, 2010, 58(4): 597-622.

[4]OECD. Back to the future of education: four OECD scenarios for schooling[EB/OL]. (2020-09-15) [2022-10-28]. https://www.oecd.org/education/back-to-the-future-s-of-education-178ef527-en.htm.

[5]OECD. Effective teacher policies: insights from PISA[EB/OL]. (2018-06-11)[2022-10-28]. https://www.oecd.org/education/effective-teacher-policies-9789264301603-en.htm.

[6]SAHLBERG P, MUNN P, FURLONG J. Report of the international review panel on the structure of initial teacher education provision in Ireland[EB/OL]. (2017-06-21) [2022-11-02]. https://hea.ie/assets/uploads/2017/05/Review-of-Structure-of-Teacher-Education.pdf.

[7]HARFORD J. Teacher education policy in Ireland and the challenges of the twenty-first century[J]. European journal of teacher education, 2010, 33(4): 349-360.

[8]ODOHERTY T, HARFORD J. Teacher recruitment: reflections from Ireland on the current crisis in teacher supply[J]. European journal of teacher education, 2018, 41(5): 654-669.

[9]COCHRAN-SMITH M, FRIES M K. Sticks, stones, and ideology: the discourse of reform in teacher education[J]. Educational researcher, 2001, 30(8): 3-15.

[10]HESS F M. Tear down this wall: the case for a radical overhaul of teacher certification[J]. Educational horizons, 2002, 80(4): 169-183.

[11]BALLOU D, PODGURSKY M. Reforming teacher preparation and licensing: what is the evidence?[J]. Teachers college record, 2000, 102(1): 5-27.

[12]李才靜, 陈时见.美国选择性教师教育改革及启示——基于美国“纽约市教学伙伴”项目的研究[J].教师教育学报, 2017, 4(2): 95-103.

[13]DARLING-HAMMOND L. Preparing teachers for a changing world: what teachers should learn and be able to do[M]. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007:289.

[14]DARLING-HAMMOND L. How teacher education matters[J]. Journal of teacher education, 2000, 51(3): 166-173.

[15]DREHER A, GASTON N, MARTENS P. Measuring globalisation gauging its consequences[M]. New York: Springer, 2008:75.

[16]BALL S J, JUNEMANN C, SANTORI D. EDU. NET: globalisation and education policy mobility[M]. London: Routledge, 2017:16.

[17]DAUGBJERG C, MARSH D. Explaining policy outcomes: integrating the policy network approach with macro-level and micro-level analysis[C]// MARSH D. Comparing policy networks. Buckingham: Open University Press, 1998:52-71.

[18]B?RZEL T A. Organizing Babylon—on the different conceptions of policy networks[J]. Public administration, 1998, 76(2): 253-273.

[19]SCOTT J, JABBAR H. The hub and the spokes: foundations, intermediary organizations, incentivist reforms, and the politics of research evidence[J]. Educational policy, 2014, 28(2): 233-257.

[20]HOWARD P N. Network ethnography and the hypermedia organization: new media, new organizations, new methods[J]. New media & society, 2002, 4(4): 550-574.

[21]张立国,郭箭. 对虚拟学习社区的解读[J]. 现代远距离教育, 2009(4): 22-25.

[22]孙碧. 虚幻的愿景:“教育技术神话”批判研究五十年[J].比较教育研究, 2021, 43(12): 63-70.

[23]GRIMALDI E, BALL S J. The blended learner: digitalisation and regulated freedom-neoliberalism in the classroom[J]. Journal of education policy, 2021, 36(3): 393-416.

[24]APPLE M W. The new technology[J]. Computers in the schools, 1991, 8(1-3): 59-82.

[25]ROBERTSON H J. Toward a theory of negativity: teacher education and information and communications technology[J]. Journal of teacher education, 2003, 54(4): 280-296.

[26]GRAY J. From the great transformation to the global free market[C]//LECHNER F J, BOLI J. The globalization reader. Massachusetts: Blackwell, 2008: 25-31.

[27]孙二军, 李国庆. 高师院校“学术性”与“师范性”的释义及实现路径[J]. 高教探索, 2008(2): 95-99.

[28]教育部师范教育司. 教师专业化的理论与实践[M]. 北京: 人民教育出版社, 2003:25.

[29]沈伟,康姗. 平衡教师质量与数量? 来自新自由主义的处方——以“德克萨斯明日教师”项目为例[J]. 苏州大学学报(教育科学版), 2019(4): 107-116.

[30]杨跃. 教师教育: 一个充满斗争的政治场域——迈克·阿普尔教授访谈录[J]. 全球教育展望, 2014(9): 3-12.

Multi-Governance for Teacher Education in Ireland from a Policy Network Perspective

—A Case Study on the Hibernian College

SHI Keyuan1 ZHU Gang1,2

(1.International and Comparative Institute, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

2. Research Center of John Deweys Theory, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: Based on a policy network analysis of teacher education at Hibernian College, this study traces the various actor nodes and hubs of shared interests, and explores the mechanisms, driving factors, and inevitable outcomes of multi-governance in teacher education. The study finds that universities are the primary drivers of the multi-governance in teacher education; and that educational technology drives the interactive practices among governance actors, which ultimately leads to a more pedagogical approach to teacher education rather than an academic one. The implications are: the urgency to promote the social participation in teacher education; to adhere to the values of teacher education values in the wave of globalization; and to promote Chinese teacher education to “go global” via distance education.

Keywords: Multi-governance; Online education; Teacher preparation; Educational technology

編辑 吕伊雯 校对 王亭亭