基于智能研修平台的精准教研实践

2024-03-22秦黎静胡希荣底燕

秦黎静 胡希荣 底燕

2019年3月,教育部发布《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》,指出“变革测评方式,充分利用新技术开展教师研修伴随式数据采集与过程性评价,提高测评助学的精准性”[1]。传统教师课堂分析缺乏平台支持,教研活动中的课堂分析需要集中人力资源在同一时间、同一空间进行,课堂分析研讨过程无法即时存储。传统教研大多依靠个人经验的感性判断,教师大多通过纸笔记录或口头反馈的方式收集学生的表现数据,无法准确进行课堂分析并及时调整策略。为解决这个问题,我校引入智能研修平台,并构建教学行为诊断与改进范式,以期依托AI进行快速、准确的数据采集,科学客观诊断教师课堂教学行为,提高教师教学教研能力,促进教研从“经验型”向“实证型”转变。本文以北师大版小学数学四年级下册第四单元第三课“搭一搭”为例,阐述智能研修平台支持下的精准教研实践流程,为数学校本研修的转型升级提供借鉴。

一、基于证据,构建范式

为了评估智能研修平台在小学数学课堂教学中的效果,实现精准教学诊断与反思,笔者所在的教研团队选取“搭一搭”的教学课例进行分析,执教教师的教龄为五年。

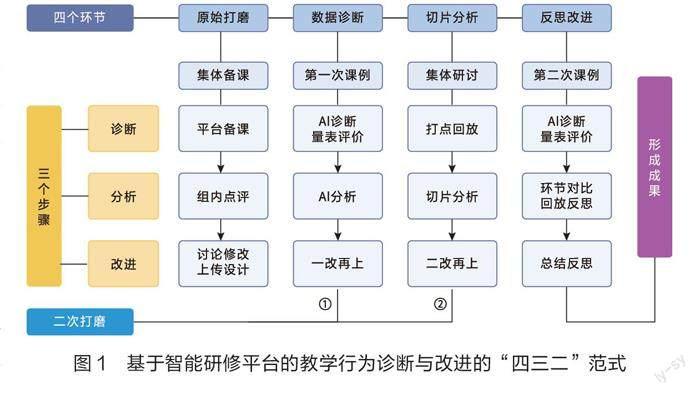

笔者团队构建了基于智能研修平台的教学行为诊断与改进的“四三二”范式(如图1)。“四”表示原始打磨—数据诊断—切片分析—反思改进四个环节;“三”表示每个环节都是诊断—分析—改进的三个步骤 ;“二”表示二次打磨课例。

二、四环三步,循证教研

(一)原始打磨,暴露问题

课前,课例研修小组教师研读教材和课程标准,确定上课内容,明确教学目标,探讨教学策略,初步确定教学设计框架。执教教师上传教学设计和课件到智能研修平台。

本课以“逃脱密室”的游戏为主线,学生通过在游戏中寻找正面、侧面和上面的图片,利用4个小正方体搭出“钥匙”逃脱密室。在引导观察和操作后,执教教师请学生展示交流,要求学生结合平面图形循序渐进地探索出相应的立体图形的策略和方法。此教学过程可以有效地发展学生的动手操作能力和空间观念,提升学习效率。

课例小组成员在线点评本节课例并提出修改建议。执教教师根据修改建议及个人反思调整教学设计,将修改后的教学设计和课件再次上传到智能研修平台。小组成员研究新的教学设计,评估其已具备试讲条件后,请授课教师正式上课。

(二)初次磨课,AI诊断

执教教师选取四年级某班学生在智能录播教室试课。课例小组成员根据各自情况,采用适合的方式进行观摩和评价。例如,观课教师可以在智能录播教室现场观摩,也可以在其他地点通过智能研修平台的手机端或电脑端观察课堂。最后,课例小组成员在智能研修平台对本堂课例进行点评、提出建议并评分。

本堂课结束后,录课视频自动上传到智能研修平台对应板块,供课题组成员及其他听课教师后续观摩或结合课堂生成的数据进行分析。

本节课后课例小组进行教学诊断,用数据解读来定位问题。教学诊断从课堂模式、课堂环节、学生整体参与度和教师行为四个方面展开。

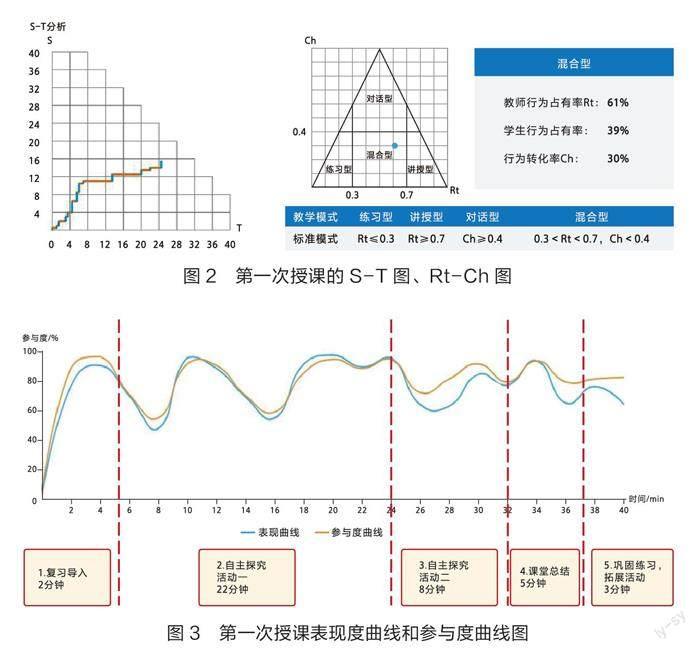

1.课堂模式分析——解析S-T图、Rt-Ch图

从S-T分析图(如图2)中发现前部分曲线更偏向于S轴,说明此段学生行为较多;曲线中的转折较多说明师生行为的转换次数比较多,师生之间的交互更多。但此S-T分析图中的后部分曲线更倾向于T轴,且斜率非常小,说明教师行为占有率很高,且师生行为的转换次数很少。

Rt-Ch图显示教师行为占有率为61%,学生行为占有率为39%,行为转化率为30%,所以本堂课教学形态为混合型。

2. 课堂环节分析——解析表现度曲线和参与度曲线

本课时长是40分钟,智能研修平台终端每隔30秒自动采样,并以表现曲线、参与度曲线和关注度曲线三种曲线呈现采样结果。表现曲线越高,学生的整体行为越一致;参与度曲线越高,学生参与积极性越高;关注度曲线越高,教师教学活动越有吸引力[2]。

从图3中可以看出课堂参与度和表现度曲线都成正比波动,在50%~95%,总体来说本堂课学生参与课堂活动的积极性较高,学生整体行为表现较一致。在图中所示的7个曲线高峰中,第2~4分钟和第24分钟发生在游戏导入视频环节,第10~12分钟处于学生上台展示操作环节,第18~20分钟时是教师板书环节,第30、34和38分钟左右的极大值出现在教师提问环节。

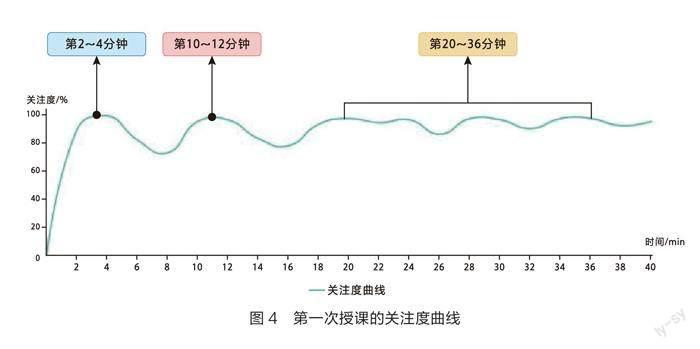

3. 学生整体关注度分析——解析关注度曲线

由图4可以看出,上课后的关注度曲線基本在80%以上, 其中第2~4分钟、第10~12分钟、第20~36分钟三个时间段的关注度曲线均接近100%。这些数据说明本堂课教师的教学活动很有吸引力。结合课堂环节分析可以发现,第2~4分钟是逃脱密室游戏视频导入环节,第10~12分钟和第20~36分钟分别为学生上台动手展示和第二次逃脱密室游戏环节。数据显示教师设计的游戏主线和动手操作展示活动对学生有着很强的吸引力,学生兴趣浓厚故而关注度高。

4. 教师行为分析——解析能力矩阵图

根据能力矩阵图(如图5)可以看出,教师的教学理念、教学方案、教师活动、信息技术应用四个维度处于良好状态;学生活动和教学效果这两个维度有待提高。因此教研组决定从这些方面分析原因、改进教学。

(三)切片分析,明确原因

通过课堂观察报告,我们发现关注度曲线在课堂第4~8分钟和第12~16分钟时出现了比较明显的下降趋势,表现度曲线和参与度曲线均出现了极小值。为了解问题原因,我们定位问题数据对应的时间节点,通过打点回看视频进行改进(如图6)。

1.课堂环节原因

结合课堂视频分析发现,在第4~8分钟和第12~16分钟两个阶段,学生主要是同桌合作或独立思考的动手操作环节,目的是让学生在动手操作体验中探索还原立体图形的策略和方法。虽然数据显示下降,但此环节并不能少。

2.教师语言原因

在6个极小值中,第36分钟左右出现的极小值处于学生在教师的引导下总结本堂课所学内容的环节,只有小部分学生举手参与总结。虽然此时关注度曲线数值很高,说明学生注意力集中,但学生参与度和整体行为表现较低。因此需要思考教师在本环节应该如何激励学生积极发言,表达本课所学新知。

3.课件呈现原因

在探究二环节,执教教师出示正面和上面的图片后,尚未出示右面的图片时,学生就已搭出了唯一的立体图形。结合教学视频进行切片分析可以发现,此时课件中给右面的图片打碼不够模糊,前面的学生仍可以看出答案,所以未达到预期教学效果,后期需修改课件。

4.课堂组织原因

在6个极小值中,第8分钟左右学生操作活动结束,教师在进行总结和点评。因为学生在活动中完成的速度不一致,结束后整理学具也不统一,所以此时学生整体行为表现差距较大。

(四)反思改进,形成成果

1.对照原因,改进教学

本节数学课的教学模式是混合型,执教教师的教学活动设计富有吸引力,学生参与度和积极性较高。但S-T分析图显示部分时间教师行为占有率很高且师生行为的转换次数很少,说明教师在该时间段偏重于“教师讲授”,对学生的主动学习关注引导不够。

基于分析得出教学改进建议:教师要多注意鼓励和表扬学生,引导学生自主参与学习,促进师生间互动。针对第16和26分钟左右参与度和表现度曲线反馈出的数据,结合视频分析存在疑虑,由于此时关注度曲线数据较好,所以暂不变化教学活动,在第二堂课时再进行观察比较。

2.二磨改进,环节对比

第一次磨课后,根据智慧研修平台提供的数据和视频,执教教师诊断分析教学并进一步完善教学设计和课件,选择另一班级在智能录播室进行第二次授课。

在第二次授课后,结合智能研修平台提供的课堂观察对比分析报告,课例小组成员集体再进行教学诊断和分析,通过报告数据图分析得出以下结论。

第16分钟左右和第26分钟左右,参与度和表现度曲线反馈出的数据不再是极小值,且曲线数值对比第一次提高较多(如图7、图8)。

另外,S-T分析图中曲线中的转折较多(如图9),说明师生行为的转换次数比较多,师生之间的交互更多;后部分曲线倾向于S轴,且斜率近似90°,说明学生行为占有率很高,且师生行为的转换次数很少。能力矩阵图也显示改进后的课堂在教学方案、教师活动、信息技术应用三个维度达到优秀,学生互动和主动提问更多。这些数据均说明基于数据分析的教学改进在提升学生学习参与积极性方面有着明显的成效。

3.总结反思,形成成果

将智能研修平台应用到小学数学教学实践中,可形成完整的磨课过程记录、教师课例反思、课例视频、课件和教学设计,实时生成的教学行为精准分析可以有效地帮助执教教师提升以课例为载体的科学反思能力,提高教学教研能力,不断促进执教教师快速成长。

三、结语

智能研修平台为教师提供原创场、对话场、系统场、演练场四种场域,包括现实空间(录播教室等)和虚拟空间(网络研修平台等), 促进教师知识共享,形成三种改变:一是改变传统的交互模式;二是促进教师协同发展;三是变革知识传播方式[3]。很多教师是第一次接触智能研修平台提供的课堂观察报告中的数据,这就需要学校为教师提供机会和平台,支持其学习、掌握每种数据的含义。同时教师与教研组需要在实践中结合实际课堂教学分析解读数据,诊断课堂问题并提出改进建议。教师只有自觉运用人工智能数据对教学目标、师生教学行为、课堂生成、教学环节、学生状态等进行客观定性和精准定量分析,才能准确把握教学不足和改进点,并在动态中调整教学,提升教学能力和实现专业成长。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见[EB/OL].(2019-03-21)[2023-10-29].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/201904/t20190402_376493.html.

[2] 黄益琴,阮传忠.基于智能研修平台的课堂教学行为诊断与改进[J].安徽教育科研,2022(16):101-103.

[3] 代毅,刘臻,傅龙.基于智能研修平台的教师知识共享研修模型建构与实践[J].中国电化教育,2022(1):134-142.

(作者秦黎静系成都市成华区教育科学研究院附属小学教师;胡希荣系成都市成华区教育科学研究院附属小学IT主管;底燕系成都市成华区教育科学研究院附属小学副校长)

责任编辑:祝元志