论交叉学科的范式建构与行动路径

2024-03-16朱小平张家军

朱小平 张家军

摘要:交叉学科是基于知识生产模式转型而产生的以复杂性知识生产为逻辑起点,以知识生产、学术组织、制度体系和文化形态四维度协同为逻辑表征的新生学科。交叉学科范式建构应依循“知识—组织—制度—文化”四重逻辑向度,着力推进知识融合创新、组织跨界协同、制度共建共享和文化弥合认同,构建具有跨学科知识体系、超链接学术组织、立体化制度形态和多元化文化共在的学科范式,使交叉学科成为一个多主体参与、多维度协同、多层次交叉、全方位发展的学科共同体。

关键词:学科;交叉学科;范式建构;行动路径

作者简介:朱小平,西南医科大学研究生院党总支书记、人文与管理学院副研究员,西南大学教育学部博士研究生,泸州 646000;张家军,西南大学西南民族教育与心理研究中心研究员,教育学部教授,重庆 400715。

基金项目:教育部2023年度人文社会科学研究一般项目“知识生产模式转型背景下的超学科建设机制研究”(编号:23YJA880090)

以数字化、智能化为特征的第四次工业革命深刻改变着知识生产方式和学科发展形态,知识生产模式从模式I向模式II和模式Ⅲ转型发展,促使学科形态由单一学科向多学科、交叉学科和超学科演变。交叉学科作为学科发展的一种新型形态,已成为解决经济社会发展中复杂问题的重要行动路径。我国已经设置交叉学科门类和一级交叉学科,截至2022年6月,各学位授予单位经教育部备案设置二级交叉学科700余个[1]。交叉学科建设虽日益受到重视,但在实践过程中仍然存在“重设置、轻建设”等问题,学界对交叉学科的范式建構仍然不够明确。因此,探寻研究交叉学科的范式建构和行动路径,有利于推动交叉学科建设与发展。

一、交叉学科范式建构的理论逻辑

学界围绕学科论、学科群论和综合论三个维度对交叉学科进行了概念界定。从学科论维度,认为交叉学科是一门相对独立的学科存在,是不同学科领域相互交叉和融合渗透所形成的新生学科。钱学森[2]、王续琨[3]、孟伟[4]、李欣欣[5]等学者持该种观点。从学科群论维度,认为交叉学科是学科集合体或者学科群落,包含诸多类型。刘仲林[6]指出交叉学科包含比较学科、边缘学科、综合学科、超学科等学科,赵红州[7]、金薇吟[8]等也提出了相类似的观点。从综合论维度,认为交叉学科是一个综合概念体系。袁广林指出交叉学科是一种综合学科,是将已有研究对象的各个部分、各个层面依据其内在逻辑加以联结整合,有机合成、重构知识体系而形成的一门新学科[9]。从学科群论和综合论两个维度看,交叉学科也涵盖了超学科这个类型,交叉学科具有跨学科和超学科属性,交叉学科除了整合学科知识外,也需要借助非学科领域的相关知识,整合政府、产业、公众的力量以创造性地解决复杂的社会问题。因此,不管从哪个维度看,交叉学科均具有超越传统单一学科的范畴,是经多学科领域相互作用而生成的新型学科,它不是原有学科的简单叠加,而是在深度交叉、融会贯通之后产生的具有与母体学科不同特点的学科。

范式从本质上讲是一种理论体系或框架模型。托马斯·库恩(Thomas Samuel Kuhn)认为,范式是一种公认的模型或模式,意指特定“科学共同体”从事科学活动所必须遵循的“学科基质”,包括共有的“符号概括”、信念、价值、范例等的总和[10]。范式为“科学共同体”提供概念框架、理论方法和“解题范例”[11]。在交叉学科范式建构中,我们应当遵循交叉学科本体构成及其生成逻辑,探寻其生成的方法技术和模型范例。学科的本体构成是学科范式建构的理论根基。学科是一个复杂的概念,不同学者持有不同观点,多数学者认为学科是规范化、专门化的知识体系和学术组织、规训权力的组合[12]。学科还承载着传承创新优秀文化之功能,在学科演进过程中不断积淀起本学科发展特有的文化形态。学科的构成囊括了“知识生产、学术组织、制度体系和文化形态”四个维度的内容,交叉学科是以学科为基础演化生成的新型学科,同样也要遵循这四个维度的逻辑架构,交叉学科范式建构的基本单元应包括特定的知识生产、学术组织、制度体系和文化形态,即由“知识—组织—制度—文化”四个维度所组成的逻辑结构,其逻辑起点为复杂性知识生产,逻辑表征为四维度协同。

1.逻辑起点:复杂性知识生产

在复杂系统的生成整体论视域下,交叉学科的知识生成来源于复杂性、异质性的知识生成元[13],交叉学科具有复杂的知识生成体系。换言之,交叉学科是由多元知识生产主体协同链接、交互倚辅,以复杂性、非线性思维方式,促使知识生产在多个不同学科领域之间相互作用而生产出系统化、综合化知识体系的学科形态,复杂性知识生产是交叉学科的本质内涵和质的规定。之所以如此认为,原因在于两个方面:一方面,交叉学科研究对象具有复杂性。交叉学科所要求解的问题是异常重大而复杂的综合性问题,唯有建立跨越时空界限、跨越学科边界的交叉学科组织,由多元组织共同探讨、共同研究,建立整合性知识体系,方有望达致问题的解决。另一方面,交叉学科知识体系具有复杂性。由于研究对象和研究问题的复杂性,现成的知识体系难以应对,由此产生了以知识生产模式Ⅱ、模式Ⅲ为特征的交叉学科组织模式,这种模式以复杂性、异质性的知识系统和理论体系建构为核心,通过交叉渗透、融合创新、裂变重整等方式,实现原理知识、方法知识和关系知识的有机联结[14],编码知识、缄默知识等多元知识共存,将原本分散的单学科知识,转化为聚类学科群知识,完成知识体系从知识点到知识链再到知识圈的发展转变过程,以此应对和解决复杂世界中的重大问题。

2.逻辑表征:四维度协同

复杂性知识生产是交叉学科范式建构的逻辑起点。复杂性知识生产是在不同学科领域之间对复杂问题进行分析解构、系统重构复杂性知识体系的过程。交叉学科始终以知识体系优化整合为导向,以解决复杂性问题为旨归,其问题解决方案需要教育创新系统中多学科、多领域、多维度的系统化合作,复杂性知识生产始终贯穿于交叉学科建设过程中。

学术组织是交叉学科范式建构的空间场域。交叉学科的系统化合作模式是一种现代化的大科学组织模式,需要构建大规模、超链接的学术组织作为空间场域,这种场域是由大学中的科学群体、政府、业界等多元利益主体基于学术基础、经济社会发展需求而形成的学术组织系统。交叉学科通过知识生产、知识传播和转化应用,实现知识生产与人才培养、社会需求之间的统一,确保复杂性问题得到解决和公共利益得以实现。从这个维度看,交叉学科学术组织范式是一种群体参与程序、参与过程和研究秩序的有序重构,吸引不同背景、不同学科的利益相关者加入共同的研究议题中,通过有序的协调机制将他们重新整合[15]。

制度体系是交叉学科范式建构的内外规约。“学科”一词本身带有“规训”蕴义,蕴含规则或规范之意,由制度进行规约。交叉学科亦是如此,交叉学科建构除了知识本身和组织建制外,它也是一种以制度为规约,为知识领域确立内部规则和外部规范的活动。交叉学科制度是由内在制度与外部环境交互作用的产物,交叉学科与大学、政府、产业等多元主体之间有着联系,需要在多元主体之间建立起保障交叉学科研究的外部保障制度,同时也需要在学科知识生产主体内部建立共同的规则体系,以确保交叉学科内外制度协同发展。

学科文化是交叉学科范式建构的深层表征。交叉学科在发展过程中所形成的价值观念、伦理规范和学科认同等,是交叉学科在深层次对学科文化的内在表征,是交叉学科成员价值体认和身份认同的文化成因和精神归宿[16]。交叉学科由不同学科、不同文化所操控的“学术部落”所组成,其学科文化具有多元性、弥散性和泛在性等特征。为避免不同文化的疏离区隔和相互掣肘,交叉学科建设需要统筹驾驭、协同整合多学科文化为交叉学科文化,使学科成员能自觉地内化、认同并接受,实现学科文化传承与创新,赋能交叉学科建设的实际行动。

二、交叉学科范式建构的理论模型

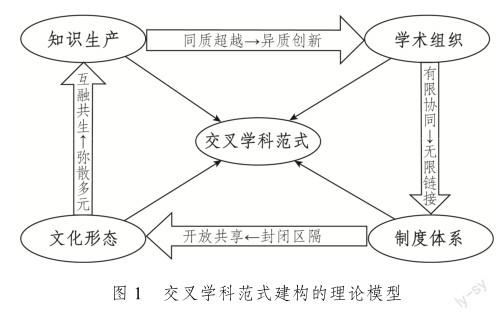

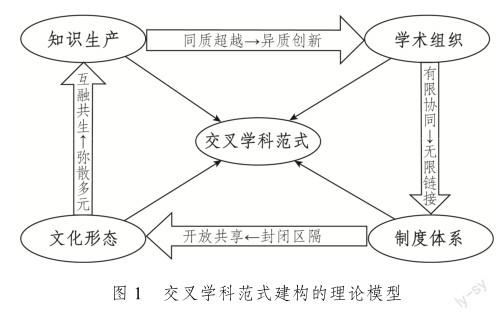

交叉学科形成的关键在于范式的建构,而范式建构遵循“知识—组织—制度—文化”四维度逻辑协同。基于这四个要素的逻辑理序,可建构“融合创新的知识生产、跨界协同的学术组织、开放共享的制度体系和互融共生的文化形态”四维一体的交叉学科范式,使交叉学科成为一个多主体参与、多维度协同、多层次交叉、全方位发展的学科共同体。交叉学科范式的建构囊括了相互依存、相互作用的多个主体、多个层次和多个要素,组成一个跨越学科界限和时空限制的协同创新、共生共享的理论模型。具体如图1所示。

1.知识生产:从同质超越到异质创新

交叉学科所要解决的问题是传统单一学科所不能解决的复杂的、异质性问题,须建构复杂性、异质性的学科知识生产范式。这有赖于多学科专家会聚并利用好各自学科领域的知识,经过融会贯通生成新的知识体系方可解决。因此,交叉学科突破传统单一学科同质知识的学科界限和时空限制,穿越多层知识谱系,将多学科知识进行联结聚合,使其知识发展模式从“知识点”向“知识链”和“知识圈”转化,生产出解决现实问题的多维知识集群。

交叉学科的知识生产呈现出跨学科会聚和异质创新特征,是从同质到异质的飞跃。主要表现在两个方面:一是跨学科会聚。从知识生产方面看,交叉学科突破已有学科知识生产的框架界限,面向复杂问题域生产知识集群,使知识聚合和知识创新相互作用、相互统一。从知识使用方面看,交叉学科关切社会重大、复杂问题,知识创新从纯科学的学术性到跨学科问题导向性,追求知识的立体多维建构。例如,现代医学以整合生命科学为新范式,知识生产突破传统的生物医学知识生产模式,融注生物医学、物理化学、技术工程等相关学科知识,建立起观照生命整体的大健康、大医学知识生产模式,超越了原有医学学科的范畴与范式。二是异质创新。异质创新是指交叉学科突破传统的同質创新线性模式,以异质的非线性创新模式将知识生产的不同模式进行整合,将学科知识进行解构,与相关学科知识相互联结,与政府、产业等异质系统相互联系,构成新的创新联盟,进而实现不同知识领域、知识组织的协同创新,生产出系统化、综合化的知识体系。交叉学科是对传统“单一性”知识的再选择、再分配和再组合,即“再语境化”过程,是关于复杂性、异质性知识的流动性集成创新。正如曼纽尔·卡斯特指出的,当代社会因流动而建构,知识流动、信息流动、符号流动等各种流动成为所有事物的基本特征和最终宿命[17]。由此,形成了知识体系的流动空间,在空间的流动过程中实现知识从同质领域向异质领域的创新发展。

2.学术组织:从有限协同到无限链接

交叉学科为了生产复杂、异质的学科知识,须突破学科之间知识组织的结构限制,将众多的知识生产主体进行超级链接,跨越组织边界实现学科的同向同行。异质创新的知识生产范式决定了交叉学科的学术组织必须跨越传统学科的有限协同而向超越学科的无限链接、无限参与知识生产的方向发展,在多维跨界和多元协同的基础上,生成超链接的学科共同体。

交叉学科产生的过程,也是学术组织从有限协同转向无限链接的过程,是从有限向无限的发展。它通过跨界协同将学科新旧领域、差异化领域进行有效联结,产生新的战略联盟,表现出超链接性和自组织性特征。一方面,交叉学科的学术组织具有超链接性。超链接性是指将大学中多学科的研究人员、企业科研和实践人员、政府管理人员以及其他社会组织或个人,以多种手段进行虚实结合,将多维创新要素进行会聚,集成一个开放性、流动性的组织共同体,建立起强大的学术组织。另一方面,交叉学科的学术组织具有自组织性。自组织性是指交叉学科的知识生产主体为了共同的利益取向而进行合作的自主选择性和自主建构性。交叉学科共同体是由不同学科的利益相关者组成的耗散结构,这种结构具有自然性特征,具有灵活自由的知识形态和泛在的学术结构。自组织性意味着交叉学科学术组织从混沌无序的离散状态走向协同有序共同体的动态过程。交叉学科通过非线性、超链接的自组织,促使学科组织结构由纵向层级式向横向链接式转型,创设更多的合作交流空间,弥补学科知识的有限理性,实现有限向无限、无序向有序的统一,提升知识嵌入、融合和迭代的边际效应。

3.制度体系:从封闭区隔到开放共享

制度是由社会符号、社会活动和规则规范等组成的多层次稳定结构,既包括正式的规则规范,也涵盖了“一种指导人类行为的意义框架符号系统和惯例习俗”[18]。长期以来,学科单一化发展固化了学科边界,阻碍了学科之间的交叉融合,不同学科之间的强分化和学科外部制度的弱整合使交叉学科陷入了制度性困境[19]。因此,交叉学科制度体系亟待突破传统学科的制度化区隔,通过广泛的实践活动和规则塑造,生成维系多向度信任关系的社会结构,实现制度的开放共享。

交叉学科的制度体系具有开放性和共享性。首先是开放性。交叉学科的发展是学科主体与外界环境进行物质、能量和信息交换的过程,交叉学科制度开放性体现在学科及非学科利益主体之间。从社会服务功能看,交叉学科的四重螺旋动力主体突破大学和学科边界,吸纳政府、产业和公众等作为共享主体,将社会公益性弥散于各个螺旋领域,使学科发展与社会公共利益紧密相连形成动力循环[20]。从学科建设性质看,交叉学科建设受到经济政治、科技文化和产业行业发展需求的影响,需要集合多元制度体系,统筹做好交叉学科制度的目标规划与顶层设计。其次是共享性。制度体系作为交叉学科成员共同行动的规则规范和约定俗成的惯例习俗,必然由交叉学科成员共同制定和遵守。制度的权威性、制约性和关联性特征,能够实现制度主体的友好合作和共建共享,使交叉学科制度主体具有较强的主体间性,帮助行动主体交流互动、期望趋同并共享愿景[21]。因此,应当建立以政府为主导,以大学和学科为主体、产业行业和社会公众广泛参与的制度联盟,形成协作机制,共同参与制定交叉学科制度。

4.文化形态:从弥散多元到互融共生

学科文化能够潜移默化地濡化学科成员和凝聚学科共同体。在传统学科的分化中,由于每个学科均形成了具有独立性和特殊性的学科文化,学科之间产生了文化区隔。然而,交叉学科多元知识主体的共存决定它是不同文化形态的多元共在,须消解不同学科间的文化隔阂,由多样性和差异性的无序文化,走向整体包容、互融共生的有序状态,进而形成学科自觉和学科凝聚力。

在范式建构过程中,交叉学科文化形态从弥散多元到互融共生发展,具有包容性和共生性。其一是包容性。交叉学科组织成员来源构成不同,文化底蕴和文化观念等具有多元样态,它既包括大学场域中不同学科之间的交叉知识文化,也包括多元知识主体交流的弥合文化,或者与产业行业和社会公众共同交往形成的杂然文化。因此,交叉学科要注重消解不同文化之间的疏隔,以海纳百川的胸怀包容、接纳交叉学科成员的文化样态,形塑兼容并包、整体和谐、协同并进的交叉学科文化共同体。其二是共生性。学科文化生成具有历史发展性,交叉学科体系理想的建构范式应该能够融合多元文化,从弥散多元的杂然样态走向互融共生的整体共态。因此,交叉学科文化范式建构的核心在于凝聚多向度文化,从理念共塑、价值认同和整体包容等方面下功夫,强化对学科交叉的价值引领,共同建构以经济社会发展需求为核心、以利益共享为目标的共生文化形态,从而更好地调动交叉学科组织成员的知识生产力。

三、交叉学科范式建构的行动路径

交叉学科范式形成的依据在于学科构成的逻辑自洽性。交叉学科范式建构应依循“知识—组织—制度—文化”四重逻辑向度,着力推进知识融合创新、组织跨界协同、制度共建共享和文化弥合认同,构建具有跨学科知识体系、超链接学术组织、立体化制度体系和多元化文化形态共存并进的交叉学科范式。

1.推进知识融合创新,构建跨学科知识体系

交叉学科生产跨学科知识体系,应遵循跨学科知识建构逻辑,推动知识融合创新,促进不同学科原理知识纵深探索、方法知识交叉互涉和关系知识多元融合[14],共同演化生成跨学科知识体系。知识融合创新是指将来自不同学科领域的知识有机地联结和融合在一起,形成新的更为综合的知识体系,它不是简单的知识拼接,而是系统整合多元学科的知识、思想和方法,发挥出它们之间的多元协同作用。

具体来说,一是要注重多学科的知识联结。交叉学科知识由原理知识、方法知识和关系知识等知识体系共同组成,在跨学科知识生成过程中,应注重学科和领域之间理论的通约和移植使用,注重方法知识的综合运用,同时利用学科间的关系知识,建构起交叉学科的系统知识体系。知识体系的构成经历从问题研究形态到研究领域形态和研究范畴形态的发展过程[22]。以医事法学知识建构为例,医事法学是由医学、法学、公共卫生等学科交叉融合生成的交叉学科,最初基于医患关系问题引发了医学界和法学界的共同探索,形成了问题研究形态之医患关系研究,后来由于研究的不断深入将医患关系研究扩大至医事法学的基本原理、公共卫生法等相关研究领域和范畴,既囊括了医事法学基本理论、基本概念和科学原理知识的纵深研究,又形成了以问题为导向,以经济社会领域与法律相关现象为研究对象,融经济学、政治学和社会学等多种研究范式于一体的交叉性、整合性的新型法学学科范畴——领域法学的研究[23],具有了医事法学交叉学科的生成形态。二是注重学科集群的能量凝聚。交叉学科是由涵盖主干学科、支撑学科和相关学科等多个群落结构凝结而形成的,交叉学科群落凝聚越密切,则学科知识融合越紧密。例如,人工智能交叉学科的主干学科包括了计算机科学、控制科学、信息科学和系统科学等,支撑学科有数学、物理学、逻辑学等学科,相关学科则依据研究方向和领域而不同,主要涉及生物医学、交通运输、信息能源等各行各业。从现行高校人工智能学科设置看,涉及的一级学科基本都涵盖了上述主干学科,同时依据行业和学科领域的不同,在相关学科方面有所区分。建设交叉学科知识体系,就是要以学科集群为轴心,探索交叉的学术网络和知识结构,通过多学科的协调实现理论、思维、方法和技术的有效协同[22],凝聚多学科能量共同解决复杂性社会问题。

2.推进组织跨界协同,建立超链接学术组织

交叉学科的四重螺旋动力机制聚合多元主体参与研究秩序的重构,这既蕴含着学科之间的学术组织结构重整,也包括学科之外的研究秩序重构,通过链接异质性、开放性的学术团队,开展有组织和自组织相结合的科学研究,建立多极化、扁平化的学术组织结构,有效地貫通学科创新生态链和产业生态链,生成超链接的学术组织。

一是推进组织结构转型,建立学科之间的超链接。卡西尔认为,近代科学的标志不是狭隘的结构主义思维方式,而是超越那种自发地充斥着社会思维方式的亚里士多德式实体主义的一种关系的思维方式[24]。一些研究型大学积极转变观念,淡化结构化的正式组织,建立首席专家制度和学术委员会制度,组建旨趣相投和认知耦合的研究团队,学术组织结构由纵向科层制模式转向横向扁平化结构,形成去中心化、去行政化的扁平化的组织构型,努力打造具有现代集约功能的交叉研究院、跨学科学院(系)、协同创新中心等,如C9高校普遍采取大部制、大学院、大中心建制模式,成立了多个跨学科组织。美国顶尖大学将建立跨学科组织作为重要发展战略,麻省理工学院建立60多个跨学科组织,斯坦福大学的生物学交叉学科跨越工程、医学、文理学科,链接了生物工程、生物医学、生物科学等3大学科领域[9]。二是推进组织边界开放,建立学科之外的超链接。交叉学科突破大学和科研院所的边界限制,与产业、政府甚至公众建立广泛联系形成无边界的四重螺旋组织构型。“学界”基于目标导向凝聚学术组织,实现知识传播应用和人才培养协同;“产业”提供商品和服务,发挥产教融合和协同创新的作用;“政府”强化指导引领,提供政策支持和资源保障;“公众”则把社会团体等第三方力量引入重要事项的议定中,平衡各螺旋主体的目标局限性[20]。例如,人居环境科学是探讨人与环境之间相互关系的一门大众科学,构建其组织结构时,就需要把握该学科关于人与环境相互关系的研究对象及其超学科属性,将人类学家、环境学家、政府机构、产业行业和社会公众广泛链接,突破单一的专家经验,转向广泛参与的集体智慧,建立基于学科而又超越学科的组织结构。

3.推进制度共建共享,形塑立体化制度体系

交叉学科制度体系以其强制性、规范性和模仿性“合法性”机制对交叉学科共同体成员进行规约。交叉学科作为一种社会建构活动,不仅是知识体系的内在重构,更包括知识外化和知识应用的过程,需要制度框架作为保障和约束,构建内外协同、张力平衡的立体化制度体系。

第一,共建内部制度,增强内生发展动力。交叉学科的多元主体共同参与知识生产、知识转化和知识应用,在知识建构过程中产生了资源配置、产权归属、成果评价等制度性问题。在资源配置方面,高校注重改革人事聘任制度,灵活调整岗位设置、职称评审和收入分配等人事制度,鼓励跨学科研究;在产权归属方面,由于交叉学科知识涉及多重利益相关者权属,应由多个利益主体共享成果归属,依法依规建立知识产权管理制度,完善利益相关者的产权保护和利益分配,强化制度激励与资源供给,实现资源共建、风险共担和成果共享[25];在成果评价与应用方面,依据成果属性和成果类别建立分类评价机制,基于交叉学科的学术和应用双重属性,除了开展学术评价外,还应体现其在经济社会发展中的非学术影响力和应用效益的增值性评价,打通交叉学科知识“生产—转化—应用”的制度链条,着力提升交叉学科理论知识的应用力和实践成果的转化力。如上海交通大学推进医工、医理交叉融合, 2007年建立“Med-X”研究院并制定首席专家负责制度、全职与兼职人员双聘制度、分类考核制度等,对于推动生物医学工程、材料科学与工程等交叉学科建设起到了良好作用。第二,共建外在制度,强化外部发展推力。交叉学科的外在制度建设主要聚焦强化政策支持、提升治理能力建设等方面。一方面,加大资源和资金投入的政策支持力度,积极推进交叉学科信息化建设,为交叉学科的知识建构、组织链接和制度共享提供优质化、智能化平台;政府和高校层面进一步强化交叉学科重大专项支撑,完善项目研究机制,以项目研究带动交叉学科发展。另一方面,强化治理能力建设,建立交叉学科成效评估机制,对正在培育的二级交叉学科进行一次摸底评估和优化调整,全面分析总结交叉学科建设成效和经验,完善风险防控和质量保障机制,进一步形成多元主体有序参与、逐层落实和高位推进的支撑保障系统。

4.推进文化弥合认同,促进多元化文化共在

构成交叉学科文化共同体的价值主体多元、利益相关者众多,交叉学科群体文化中的价值观念、伦理规范、行为规则等构成要素必然存在诸多不同,不可避免会存着文化认知冲突。在交叉学科文化形态建构过程中,应摒弃狭隘的学科中心主义思想,开放文化边界,强化对话交流,推进柔性治理,促进多元文化认同,塑造“多元共生”“美美与共”的交叉学科文化生态。

首先,增强对话与交流,促进文化价值认同。文化认同是对文化的一种理解、接受和融入状态,归根结底是文化价值的认同。一方面,我们要加强不同学科之间的对话与交流,增强学科之间的沟通和理解,形成学术共同体的共同愿景和理想信念,消解不同学科之间的权力冲突和文化梗阻,从而形成主动融入交叉学科的文化自觉。高校通过举办跨学科学术交流会、研讨会、论坛、午茶会等多种形式开展交叉学科学术文化交流,如北京大学的“周三茶座”、浙江大学的西湖论坛、河南大学的HU-BBS等以非正式交流形式,促进学术共同体在学术前沿、研究思维与技术方法之间互相碰撞,既可以达成研究共识,也能促进交叉学科价值认同和文化交融。其次,推进文化柔性治理,塑造优良文化生态。基于交叉学科文化结构的多样性和杂然性,各高校应对学科文化底蕴和文化特色进行多元分析,推进柔性治理,平衡好学术权力和组织势力,探索不同学科群体文化的公共理性,建立起相互依存、相互渗透的“融合型”文化,努力形成相近的、相互可依的伦理规范、行为规则和“共同认知参照框架”[26],促进文化结构由自由松散走向紧密联结。以医事法学为例,医学和法学是两门最古老的学科,医学以观照人体疾病的整体观念和系统思维形成了珍爱生命、救治生命的“大医精诚”“仁心仁术”等文化价值观念,注重医德高尚、精湛医术和救死扶伤;而法学则具有“公平”“正义”“法理”等文化价值取向,关注惩恶扬善和维护公平正义。医学和法学交叉融合形成的医事法学学科文化则需要兼顾两者的共同价值,将医学的“仁爱”“德性”等理念融入法学的“公平正义”之中,形成“融医明法、德法兼修、仁爱济世”的核心价值和文化生态,并将之具體落实到医事法学的团队建设、人才培养以及服务社会等过程中。

交叉学科建设已成为新时代学科建设的重要议题。在新一轮“双一流”建设及中国式现代化建设的新征程中,科学前沿问题以及关键核心领域“卡脖子”问题的解决都有赖于交叉学科的建设与发展,而交叉学科的范式建构及具体实践将越来越成为学界共同关注的话题。未来,我们应进一步聚焦探索交叉学科在“知识—组织—制度—文化”四个维度的范式建构及其行动路径,促进交叉学科内涵式、高质量和持续性发展。

参考文献

[1] 崔育宝, 陈伟, 戴非凡. 交叉学科建设成效评价: 国外经验与启示[J]. 学位与研究生教育, 2023(4): 78-83.

[2] 钱学森. 交叉科学: 理论和研究的展望[N]. 光明日报, 1985-05-17(3).

[3] 王续琨. 交叉科学结构论[M]. 大连: 大连理工大学出版社, 2003: 14.

[4] 孟伟. 现代交叉科学的概念界定及例证分析[J]. 晋阳学刊, 2006(4): 73-75.

[5] 李欣欣, 陈妍君, 邢政权. “交叉学科”门类设置的价值意蕴[J]. 高教发展与评估, 2022(2): 87-96.

[6] 刘仲林. 迈向跨学科研究的新阶段[J]. 天津师大学报(社会科学版), 1994(1): 44-46.

[7] 赵红州. 交叉科学与马克思主义[N]. 中国青年报, 1994-05-10(3).

[8] 金薇吟. 试论交叉学科的类型质及其生成因[J]. 学术界, 2006(4): 93-98.

[9] 袁广林. 综合交叉学科发展的组织建构和制度设计——基于我国大学创建世界一流学科的思考[J]. 学位与研究生教育, 2018(7): 1-8.

[10] 库恩. 科学革命的结构[M]. 金吾伦, 胡新和, 译. 北京: 北京大学出版社, 2012: 152-157.

[11] 冯建军. 教育基本理论研究20年(1990—2010)[M]. 福州:福建教育出版社, 2012: 687.

[12] 万力维. 学科: 原指、延指、隐指[J]. 现代大学教育, 2005(2): 16-19.

[13] 李枭鹰, 齐小鹍. 生成整体论视域中的一流学科建设[J].学位与研究生教育, 2019(12): 25-29.

[14] 廖婧茜, 杨娟. 学科交叉的知识逻辑与优化策略[J]. 学位与研究生教育, 2023(7): 16-23.

[15] SCHRDER P, VERGRAGT P, BROWN H S, et al. Advancing sustainable consumption and production in cities a transdisciplinary research and stakeholder engagement framework to address consumption based emissions and impacts[J]. Journal of cleaner production, 2019(213): 114-125.

[16] 闫涛, 曹明福. “双一流”背景下学科治理的困境与思路[J].中国高校科技, 2021(6): 25-29.

[17] 卡斯特. 网络社会的崛起[M]. 夏铸九, 王志弘, 等译. 北京: 社会科学文献出版社, 2001: 505.

[18] 马奇, 奥尔森. 重新发现制度政治的组织基础[M]. 张伟,译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2011: 22-23.

[19] 王战军, 常琅. 规训与超越: 交叉学科建设的制度困境及其突破[J]. 高等教育研究, 2022(5): 26-34.

[20] 黄瑶, 王铭. “三螺旋”到“四螺旋”: 知识生产模式的动力机制演变[J]. 教育发展研究, 2018(1): 69-75.

[21] 魏玲. 规范·制度·共同体——东亚合作的架构与方向[J].外交评论, 2010(2): 67-81.

[22] 朱小平, 張家军, 胡伟力. 论交叉学科的生成模型建构与实现路径[J]. 学位与研究生教育, 2023(5): 26-34.

[23] 刘剑文. 论领域法学: 一种立足新兴交叉领域的法学研究范式[J]. 政法论丛, 2016(5): 3-16.

[24] 布迪厄, 华康德. 实践与反思——反思社会学导引[M]. 李猛, 李康, 译. 北京: 中央编译出版社, 1998: 133.

[25] 朱小平, 张家军. 论我国交叉学科建设的规训隐忧及消解路径[J]. 高校教育管理, 2022(5): 52-63,72.

[26] 周朝成. 当代大学中的跨学科研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009: 132.

(责任编辑 刘俊起)