“元歌剧”理论及理查.施特劳斯《随想曲》相关研究

2024-03-15陆畅

陆畅

[关键词]元音乐;元歌剧;理查·施特劳斯;随想曲

一、关于“元”及“元戏剧”“元音乐”“元歌剧”的理论原理概述

(一)关于“元”

从20世纪开始,学界对于“元”的研究越来越重视,常可以看到加上限定词“元”的研究,如“元小说”“元戏剧”“元音乐”等术语,那么“元”究竟指什么?我们先来看一下词典注释:词根“meta”来自希腊语,有“中间的、变换的、超越的”等多重意思:英文术语“meta”在牛津英汉汉解大词典中则释义为“自指的;指本类传统的;元……的”。而国内汉语大词典中的“元”其实并没有类似含义,最接近的也就是“根源、起源”这一释义了,但与“超越、自指”这类词还存在一定的区别。也就是说,原来“变换、超越又或是自指”这些含义均在后来被盖以“元”称呼,那为什么会使用“元”呢?

“元”称呼可以追溯至1992年美国的科幻小说《雪崩》,其中提到的“metaverse”当时被译成“超元域”,表现一个平行于现实世界,但又与现实世界密不可分的一个独立世界,类似动漫中的“二次元、三次元”。后来,“verse”逐渐被译成“(uni) verse-宇宙”。而“超”字被“元”字替代是因为“元”字的根源之义,其哲学含义(一生二、二生三、三生万物)带有不确定性,因此在哲学层面上它具有“自指、超越”等多重意义,所以“元”比“超”更有哲学层面上的概括性。由此可见,所谓的“元研究”是基于该项研究基础之上并意在展示研究背后的更广阔的空间,也使其多具有自我审视、自我指涉及自我超越的特点。

(二)关于“元戏剧”

元戏剧可以追溯至古希腊时期,古罗马诗人佩特罗尼乌说“人人都在演戏”,以今天的眼光看,已初现“戏中戏”特点,但直到1963年,莱昂内尔·阿贝尔出版的《元戏剧:对戏剧形式的一种新看法》一书首先提出“元戏剧”的概念。①在他看来,“自我意识”是元戏剧与古希腊悲剧的区别:相对于“人人都在演戏”的真实感,元戏剧自始至终都只在表演,它不断地提醒观众这一点同时又在进行“自我指涉”。阿贝尔对元戏剧的界定是:“世界如戏,人生如梦。”②值得注意的是,阿贝尔虽然是“元戏剧”概念的提出者,有着“开山鼻祖”的身份,但总的来说,他的理论较为松散,并未形成完整的体系,这一点使他稍逊于后来者霍恩比。

1986年,理查德·霍恩比出版了著作《戏剧、元戏剧与感知》,完善了元戏剧研究体系。他把元戏剧界定为:“元戏剧是关于戏剧的戏剧,在某种意义上,只要戏剧的主题回归自身就是元戏剧。作为一种手法,它包含戏中戏、剧中仪典、角色中的角色扮演、文学与真实生活的指涉以及自我指涉五种类型。它们很少单独出现,而是经常一起出现或者相互混杂。”③可见,霍恩比不仅为元戏剧进行了更为详细的界定,同时对其具体展现方式进行了分类,而在此基础之上,霍恩比也认为“无戏不元”④。

(三)关于“元音乐”

“元音乐”这一概念的出现晚于“元戏剧”。赫尔曼·达努泽( Hermann Danuser)在他的《Metamusic》 -书中提到了元音乐研究产生于1970年前后①。“元音乐”理论的代表学者有达努泽、米特曼(Jorg-Peter Mittmann)、弗里德·冯·阿蒙(Frieder von Ammon)等人,其中尤以达努泽在该领域成果较多,其著有Metamusik一书。

达努泽将元音乐置于一个广阔的语境中讨论,他扩大了“关于音乐的音乐”这一概念。达努泽提出了四种文本存在方式(声音、乐谱、文字书写、图像)以及七种元音乐语境②模式(内文本语境、外文本语境、下文本语境、互文本语境、跨媒介语境、制作媒介语境、接受美学语境)。可以说,达努泽的理论非常全面地介绍了元音乐的各种情况,并将具体的“音乐讨论音乐”的手法上升到思维层面,因此也可称之为“广义的关于音乐的音乐”。

相对于“广义”概念中“关于音乐的音乐”将后者音乐分为四种模式(声音、乐谱、文字书写、图像),后者层次明显高于前者,“狭义上关于音乐的音乐”前后所表述的“音乐”在概念上是对等的,并且更强调元化策略。如米特曼早在Vom Sprachlichen Zugang zum Absoluten中就论述了“主体语言”和“客体语言”的范畴,并提出自我指涉的“元”语言的可能性,在这基础上米特曼又在《元音乐:关于音乐的自我指涉问题》中借助语言学的逻辑对元音乐自我指涉方式、自我反思手法作出假设,但米特曼在语言学和音乐学上对“元”的涉及均属于狭义范畴,即“关于语言(音乐)的语言(音乐)”是前后对等的概念。除此之外,冯·阿蒙对于元歌剧的论述,也从歌剧表演方式出发对元歌剧进行定义。

(四)关于“元歌剧”

歌剧是一种音乐戏剧,是一种由音乐构成的戏剧作品。作为一种音乐戏剧,戏剧是其骨架和基础,音乐则是其主导语言,二者相辅相成,共同塑造歌剧的综合美感③。元歌剧作为歌剧的一种,戏剧与音乐综合的属性必然会体现在其身上,而想要实现元化也必然要通过这两种途径。因此对于元歌剧应该以一个开放的、跨学科的眼光来看,只要能体现出用音乐/戏剧的手法来表现音乐/戏剧,甚至音乐与戏剧交互表达、指涉,都可以看成元歌剧的元化手法。

德国学者弗里德·冯·阿蒙对其定义是:“在一部歌剧中对歌剧的任一事项加以评论(无论是以音乐、剧词还是布景的方式),或者在一部歌剧中上演另一部歌剧或歌剧的部分,无论是以彩排的形式,还是在一次私人或公开的演出中。”④阿蒙的观点更多地从元化策略出发,指出元歌剧所包含的“戏中戏”“自我指涉”等特征,这也符合本质为戏剧的歌剧。

而达努泽的“元音乐”理论,如前所说属于“广义上关于音乐的音乐”,虽然较为全面地说明了元音乐的各种情况,但其理念出发点是抽象的,尤其其中“关于音乐的音乐”概念中后者的“音樂”所指其实已不限于音乐范畴,而是上升到思维所认知的几乎所有范畴,包括文本、图像、声音等,因此达努泽的观点与霍恩比等人已经不处于“平行”观点。而笔者在文中更多地从戏剧与音乐两个角度来分析元歌剧,因此对涉及音乐方面的元化更倾向“狭义的关于音乐的音乐”。

二、歌剧《随想曲》中的“元”化体现

(一)角色的角色扮演

角色的角色扮演是一种元戏剧手法,“元戏剧角色在进行角色扮演时会造成一种感觉,即他们有着未经深挖的深度,有着根本的复杂性”,这种手段“为观众的体验增加了第三个戏剧层面:一个角色在扮演一个角色,但角色本身是由一个演员扮演的”⑤。歌剧作为一种音乐戏剧,元歌剧中的角色同样具有这一特征。

玛德琳是剧中的艺术赞助人,也是诗人与音乐家追求的对象,这是其第一重身份;由于玛德琳的影响,音乐家与诗人对歌剧中的音乐与诗歌“孰轻孰重”进行争论,而玛德琳一直试图调节弗拉芒和奥利维尔的针锋相对,她多次强调诗歌与音乐都是服务于歌剧的,就如同歌剧在发展过程中一直努力让音乐与歌词更好的融合,因而玛德琳实则象征“歌剧”艺术。

音乐家弗拉芒象征歌剧中的音乐,与之相对应的则是奥利维尔象征歌剧中的诗歌(內容)。弗拉芒与奥利弗之争实则是长久以来对于歌剧中音乐和内容孰轻孰重之争,结合整部歌剧设置场景及戏仿的音乐风格来看,二人之争实则影射了格鲁克时期的“喜歌剧之争”。

剧院经理拉罗什是一位中立者,是“市场”的化身。值得注意的是,拉罗什这一角色具有成长性:前期拉罗什的表现如同喜剧型男中低音:如在室内乐演奏时睡着、喜欢对艺术家进行指手画脚,对于玛德琳和伯爵这样的赞助人则极尽讨好等:后期则被理查塑造成了一个坚定不移的艺术捍卫者,尤其是在其对艺术、歌剧一番卫道者式的内心独白过后,连主角都只能黯然失色。理查以这样一个“成长”型角色向观众展示了影响歌剧的另一股重要力量:市场的制约和影响。

除此之外,角色的角色扮演还体现在对自己“演员”身份的认知上,如第九场的舞者以及意大利二重唱演员,他们十分清楚自己表演的身份,同样作为第九场的“观众”,原主要角色如玛德琳、弗拉芒、奥利维尔等也明白自己的观众“身份”;玛德琳在最后一首《镜子之歌》中的提问也是其意识到自己演员身份的表现,在唱完音乐与诗歌都对自己十分重要后,她说:“你能给我建议吗?你能帮我找到歌剧的答案吗?”此时的她表面是在对着镜子在说实则是对“观众”的提问,也因此台上台下融为一体,玛德琳作为演员的意识已经显现。

(二)音乐上的戏仿

戏仿,又称谐仿,是在自己的作品中对其他作品进行借用,以达到调侃、嘲讽、游戏甚至致敬的目的。在音乐上,“戏仿”也是一种创作技巧,运用这种技巧完成的作品,有时具有嘲讽的意味或形成某种象征。①在本文中,笔者将戏仿手法分为直接戏仿和间接戏仿,直接戏仿如前所述,是对其他作品进行借用,这种戏仿手法在《随想曲》中也是最多的,如借用了拉莫、格鲁克、梅塔斯塔西奥等人的旋律,其中尤以意大利二重唱最精彩也最具讽刺意味。如二重唱中声乐是3/4拍,而乐队是6/8拍,彼此间的律动是错位的;同时乐队部分3/4与6/8的交替出现,暗示当时器乐写作的不严格;演唱者表演过程中只注重炫技忽视歌词含义暗指当时的音乐流于表面,而对于这些情况理查则戏谑地借伯爵之口表示:“有这样美妙的旋律,没有人会在意这个。”玩笑似的话语既点明了当时歌剧创作的境况同时又对其进行了幽默的反讽。

除了直接戏仿,《随想曲》中还有对作品本身的戏仿,笔者称之为“间接戏仿”,如第一场景对序曲的戏仿。序曲也可看作“玛德琳主题”(如谱例1所示),F大调,首尾调性明晰,是全剧的序曲。紧接着第一幕开头序曲动机再次出现,此时音乐的作者变成弗拉芒,此时的音乐也可看成是故事情节的“序曲”:弗拉芒的序曲调性虽然从F大调开始,但很快便转向属调C大调,逐渐引出戏剧动作。因此,如果将独立的序曲视作理查·施特劳斯的作品(虽然整部歌剧都是他的),那么第一幕中弗拉芒的“序曲”则形成对理查的戏仿。“两次序曲”彼此间的戏仿关系使两个作者的身份得以重叠,因此也有学者认为弗拉芒就是理查的化身。从元戏剧角度来看,二者同样有角色的角色扮演体现,至于是弗拉芒“扮演”理查,还是反之,这就是元音乐留给听众的思考了。

(三)音乐结构“回答”戏剧结构

《随想曲》作为典型的德奥歌剧,不以幕为单位,而是以“场”为分割,全剧共13场,不停歇地表演。该剧的戏剧结构在横向上具有“回旋”特点:纵向上则有“内戏”与“外戏”之分。

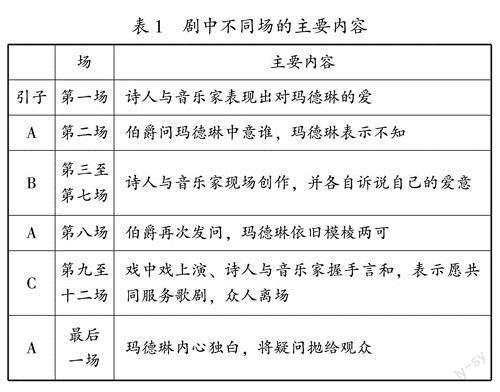

回旋性体现如下:剧中核心问题——“音乐还是诗歌”共出现三次(如表1所示),每一次该问题之后都会引发一系列戏剧事件,同时再次导向该问题,因而结构上带有回旋性。

纵向上的戏剧结构主要由戏中戏引发的“内戏”与“外戏”之分。戏中戏指“一部戏剧之中又套演该戏剧本身之外的其他戏剧故事、事件”②。其中,内戏指的是第九场,拉罗什为宾客准备的节目表演,包括巴洛克舞蹈、意大利二重唱。外戏有两层,第一层是《随想曲》的戏剧故事,即音乐与诗歌之争;第二层外戏体现在玛德琳最后的咏叹调《镜子之歌》中,看起来是在向镜子中的自己提问,但实则是向观众提了一个问题,此时场下观众自然地开始思考,因而台上台下共同构成了一个戏剧整体,此为第二层外戏。

再来看音乐结构。本文的音乐结构指的是歌剧整体结构,而非内在分曲或场的结构。《随想曲》音乐上则属于主导动机贯穿结构。③主导动机贯穿手法在瓦格纳之后被多国作曲家普遍采用,理查的《玫瑰骑士》也具有这一特点。“玛德琳主题”最早出现在器乐引子,作为全剧主导动机其多次变形出现,尤其是第九场的赋格段,赋格段位于全剧的中心,这是“玛德琳主题”变形最大也是最复杂的一次,理查用最严谨的体裁来将动机变形发展,用“玛德琳主题”作为众人歌剧争论的动机来源,可见一切的争论实则都是在为“玛德琳”——歌剧而服务。除此之外,几乎各场都有“玛德琳主题”的片段或变形。

虽然看起来戏剧结构与音乐结构没有必然联系,但理查恰恰是用“主导贯穿”思维来解决“回旋结构”。首先,回旋性的戏剧结构具有“闭环”的特点,戏剧上最终回到“主部A”,看似结局没有答案,但理查多次借玛德琳之口表示:音乐与诗歌结合得如此紧密,为什么一定要分出高下呢?同时,作为主导动机贯穿型的歌剧,主导主题和主导动机不仅是结构现象,而且是语义学现象,因为它们在音乐的进行中巩固了概念、象征的意义①。此时,“玛德琳主题”所暗含的“歌剧”这一概念其实正是理查为回旋体裁的戏剧结构所寻找的“出路”:歌剧史上的词乐之争虽然从未停止,但它们终究是为“歌剧”服务,结尾看似理查对问题答案予以搁置,但这又何尝不是一种态度呢?理查用音乐结构为戏剧结构提供一个“答案”,体现了以作品讨论作品的元特征。

(四)《随想曲》的自我指涉

“自我指涉”喻指“有目的地打破舞台幻觉”的剧场行为②。自我指涉常会打破观众的惯例和期望,从而向观众展示新的视角和思路。比如当歌剧在对自身的体裁属性、制作过程等进行评论、揶揄或反讽时,观众在发笑的同时也会从剧情中跳离出来,意识到歌剧舞台诗学及其系统中存在的问题,这就是具有自反性或自我指涉性的元歌剧③。理查·施特劳斯在《随想曲》中,将歌剧创作以及制作中的一些“内部对立关系”用音乐的方式呈现至台前,以体现歌剧的“自我意识”,达到自我指涉的目的。

首先是百年来歌剧的“二元对立”问题。前面提到,弗拉芒与奥利维尔二人的争锋实则影射长久以来歌剧创作中诗乐谁更优先的问题。音乐与诗歌的二元争论在歌剧界由来已久,古典时期萨列里曾写过喜歌剧《音乐第一、其次是言辞》,浪漫时期以瓦格纳为代表的作曲家则强调戏剧第一原则,但理查在剧中并未提及这些观点明确的作曲家,而是通过戏仿格鲁克与梅塔斯塔西奥将场景还原到巴洛克时期的“喜歌剧论战”。《随想曲》并没有将二者一分高下,而只是通过“场景再现”的方式让观众再次审视歌剧创作。

其次是歌剧体裁间的“对立”。《随想曲》作为一部带有喜歌剧特点的歌剧,上演的内戏却是巴洛克时期正歌剧片段,二者之间的对比也令人啼笑皆非:原本作为喜歌剧的“外戏”在戏中戏之前上演了一场严谨的赋格重唱,对歌剧中的诗歌与音乐进行争论:随后而来的正歌剧片段表演却十分浮夸,反而更有喜剧性,这种体裁之间的反差极具讽刺性,同时戏中还借主角之口对二重唱进行评价,如玛德琳说:“这是一次愉快的道别。”(讽刺)他们的音乐与歌词并不吻合。将不同体裁的歌剧(片段)以“戏中戏”的方式呈现出来,虽然当中带有理查的个人情感倾向,但这会使观众进一步意识到歌剧中曾存在过的问题。

最后则是市场(剧院经理)与创作者、表演者的“对立”。这种对立在拉罗什一出场就体现了,奥利维尔说:这样的人决定我们的命运;弗拉芒说:“你让作者变成奴隶。”这暗示着舞台方与创作者的对立是自始至终存在的:而第十二场男声小合唱在众人离去后的评论:“我们竟然也被安排(歌剧角色)、那些可笑的情节与安排。”则说明即使在拉罗什展现他艺术追求之后,表演者依然与其存在“对立”关系。当然,理查借拉罗什这一角色让观众看到了市场的制约对于歌剧的“双面性”影响。

既然说到了歌剧的创演,就不得不再看《随想曲》的另一层自我指涉,即歌剧的“诞生”——从创作到演出的过程,体现这一过程的载体为十四行诗。十四行诗最早出现在第四场,由伯爵和克莱恩朗诵,但并不完整:随后第五场奥利维尔完整地诵读了诗歌,以此表达对玛德琳的爱意,当他读完后诗稿被弗拉芒抢走;在第六场,弗拉芒为诗歌谱曲,用音乐对玛德琳表白:在最后一场,玛德琳在独唱中再次唱起这首谱曲的十四行诗,因此该过程象征了歌剧草稿一成型一谱曲一演出的全过程。当然,一部歌剧的诞生不止有以上角色,还有制作方——导演以及题词人的参与。虽然没有直接证据显示拉罗什对十四行诗的影响,但仍有一些片段影射了导演对剧本潜在的“操控”,如第四场,拉罗什就对奥利维尔说:“看我如何塑造你的剧本。”而提词人陶普——一位被”遗忘”的黑暗中的操控者,出現在被众人遗忘的第十二场,但其说道:“没有我演出不可能顺利完成。”可见理查希望通过塑造陶普来将歌剧制作过程中的“幕后角色”搬至台前,让观众在被逗乐的同时意识到歌剧制作中“不为人知”的一面。

结语

本文以元歌剧为立足点,横向引申了“元”“元戏剧”“元音乐”的概念,纵向以理查·施特劳斯《随想曲》为例阐述了元歌剧的元化体现。希望本文可以起到抛砖引玉的作用,推动更多学者对元歌剧进行研究。