宋元婺州书院文化对丹溪学派的影响

2024-03-13李露芳王延隆

李露芳,胡 滨,王延隆

(1 浙江中医药大学图书馆,杭州 310053;2 浙江中医药大学马克思主义学院,杭州 310053)

金华古称婺州,地处浙江中心,两浙要冲,千年婺学,横贯古今。自南宋起,政治和经济重心南移,江南区域文化始盛,婺州地区学派林立,讲学群起,书院迭兴,“四方之士争趋之”,逐渐形成了明理崇儒、经史并重的书院文化和不私一说、兼容并包的多元文化生态[1]。发端于元末的丹溪医学自然而然地受到婺州书院文化潜移默化地浸润并吸纳书院文化的特质元素发展壮大,继而深刻影响了元代以后的中国医学,明清众多医派皆在丹溪学派的基础上继承与发扬,创建并形成了自己的学派和观点。丹溪医派的学术思想和论述穿越时空、历久弥新,直至今日,依然是我们在新时代应对新问题的宝贵财富。

一、宋元婺州书院文化与丹溪学说承传

据《中国书院史》考证,婺州共有书院47 座,名列浙江第一[2]。东汉龙丘长讲学于九峰山,南朝梁代刘孝标讲学于讲堂洞,唐代徐安贞讲学于安正堂,被视作婺州书院的雏形和萌芽[3]78。至南宋,各学派为扩大自身影响而推广学术观点,掀起创建书院的高潮,建构博大的学术体系,著书讲学之风日盛。从清代黄以周所描述的“奉一人为师,聚徒数百,其师既殁,诸弟子群居不散”[4]92,足可见当时书院发展的盛况。婺州历史上产生过两次书院文化高峰,以吕祖谦的金华学派、陈亮的永康学派、唐仲友的说斋学派为代表,三家各述其说,形成了第一次文化高峰;此后,以何基、许谦等为代表的北山学派高扬朱子理学,形成了第二次文化高峰。吕祖谦主张明理躬行,创“经世致用”之先河,与朱熹、张栻并称“东南三贤”。南宋乾道初年(约1165—1166),吕翁在婺州明招山创建丽泽书院,授徒讲学,并陆续邀请朱熹、陆九渊、叶适等各派学士前来交流讲学,成为当时极具影响力的学派,“宋乾淳以后,学派分而为三,朱学也,吕学也,陆学也”[5]78,婺学因而也被称为“吕学”。陈亮倡“事功之学”以经世致用,讲求治国实效,反对空言“道德性命”[6]。唐仲友倡导经世致用之学,反对空言治世,凡天文地理、经史传记等,有益于经世者无不涉猎。清人全祖望的《说斋学案序》将吕、陈、唐三人学说相提并论,称:“乾淳之际,婺学最盛,东莱兄弟以性命之学起,同甫以事功之学起,而说斋则为经制之学。”[7]2189及至许谦,传播朱熹的格物致知理论并加以发挥创新,被认为是集婺学之大成者。后代学者吴光等人陆续从不同角度解析婺学蕴含的基本精神,认为从吕祖谦的“经世致用”、陈亮的“农商相籍”、叶适的“崇义养利”到许谦的“讲求义理”,无不蕴含着婺州书院文化崇学、尊师、明理、兼容的基因,学术内涵丰盈,文脉绵延赓续,成为朱丹溪医学思维的重要渊源。

据《赤岸朱氏宗谱》记载,朱丹溪家族为婺州当地望族,家世中多以儒理之学闻名者。而立之后,朱丹溪潜心就学于朱熹后学、元代儒学名家许谦门下,奠定了朱翁学术思想的理学之源。金元四大医家中,朱丹溪是唯一居于江南的医家,其医学思想受另三位医家学术主张的影响,又师从河间学派罗知悌[8]。经历理学授受又吸纳众多医家学者学术思想的丹溪医学,形成了开放包容、兼取其长的学术特色。朱丹溪本人也被后世学者贴上“儒医”的标签,婺州名士宋濂与戴良皆将其视作“儒医”的典范。

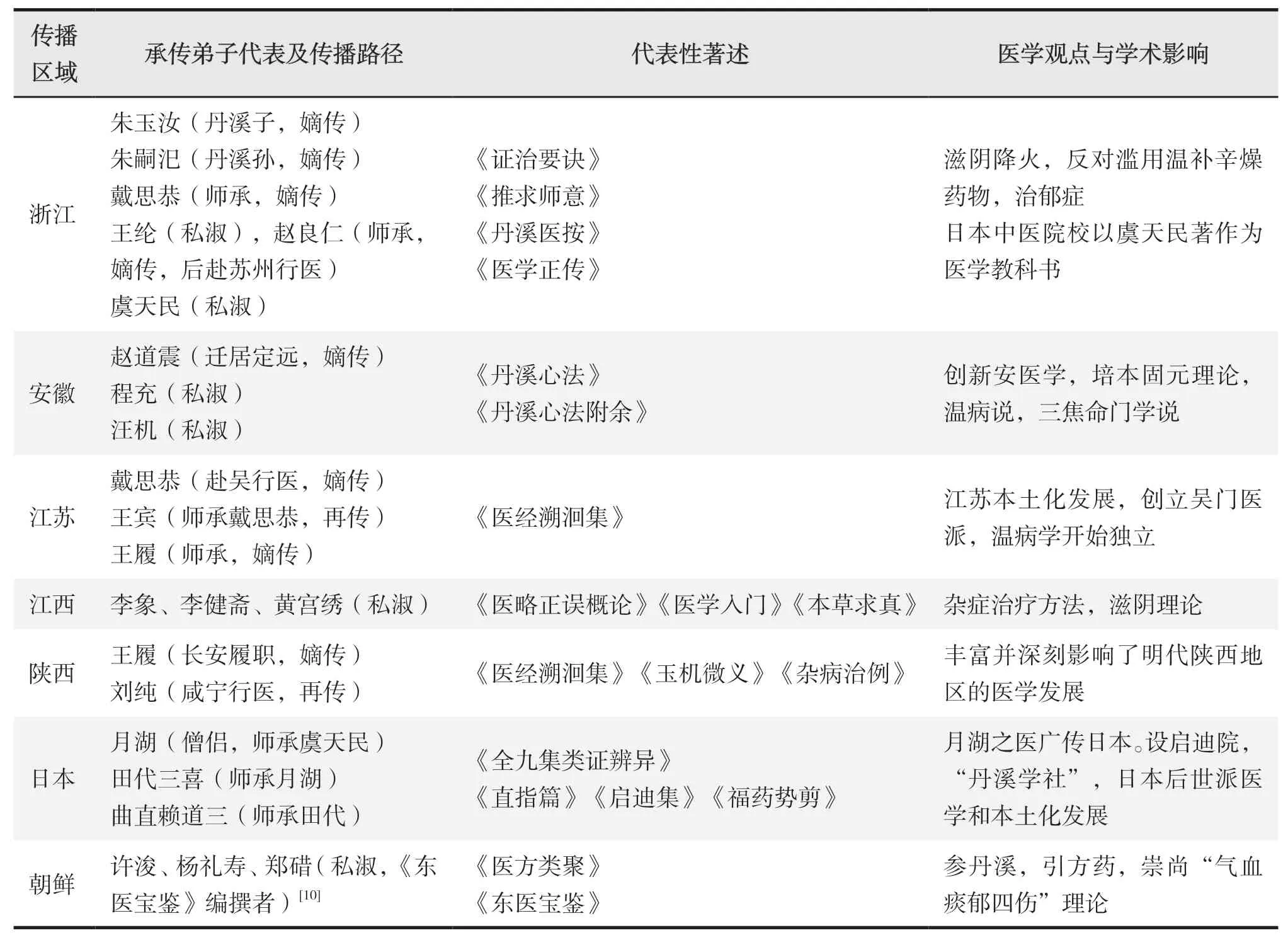

从中医学术史视角考察,社会文化和地理环境促成了中医理论的分流。自创立起,丹溪医学兴盛发展,借着书院的传播力量和弟子徙居各地的优势,逐渐形成自江南民间到明朝太医院庞大的世代师承脉络[8]。后世弟子尊朱丹溪为“先师”,力倡其学,编撰医派医著,传播丹溪医学,以继承弘扬丹溪学说为己任,“法于丹溪,但不囿于此,酌古通今,自成机杼”者比比皆是。考据流传脉络,丹溪学派传播区域遍及如今的浙、苏、皖、赣、陕地区,甚至流传至日本、朝鲜等地,其学术思想启发和影响了安徽新安医学、江苏吴门医派等众多门派学说。嫡传、再传及私淑弟子承传朱丹溪的医学观点与临证经验,“宗其学术之旨,不拘门户之见”[9],又反过来促进和扩大了丹溪学说的发展与传播。以下择要列出丹溪学派的主要传播情况和学术影响(表1)。

表1 丹溪学说主要传播情况和学术影响

朱丹溪弟子中,最有成就者当推嫡传戴思恭和王履,“当时游丹溪之门者,弟子颇多,惟元礼父子最得其传”[11]155。戴思恭后来成为御医,其所提出的气血盛衰论是对丹溪学说的发展,并对后人汪机的学术观点产生了较大影响。

二、婺州书院治学特点对丹溪学派的影响

宋元时期书院的兴盛给婺州带来活跃的文化氛围,形成了浓郁的人文环境。多元的学术生态、实事求是的治学精神以及尊师而不盲从的书院文化造就了朱丹溪及其弟子求学不懈、学修并重、知行合一的优秀品质,丰富了丹溪学派的学术思想,其后世传人自觉践行学派宗旨,阐释并使之发扬光大,对我国中医药学术发展影响深远。

(一)质疑考证问难权威的批判意识

婺州书院教学注重质疑问难,读书由“章句之学”变为“义理之学”,强调对学习内容的理解。为师者大多注重对学习疑难的讲解,倡导学生独立思考。如吕祖谦认为:“今之为学,自初至长,多随习熟之,皆不出于窠臼外。惟出窠臼外,然后有功。”[12]159意为学生要敢于跳出老师的窠臼,才能成就自己的学问,这一治学理念直接影响了丹溪学派医学观的形成。丹溪学派的发端即始于质疑问难。当时医界流行参照《太平惠民和剂局方》诊病用药,朱丹溪却在抄写、研读该书过程中提出质疑。明太史宋濂在朱丹溪故去后撰文纪念之,文中即记载了丹溪先生质疑滥用方书一事:“先生壮龄时,以母夫人病脾,颇习医,后益研砺之……时方盛行陈师文、裴宗元所定《大观二百九十七方》,先生独疑之。”[13]朱丹溪据此撰写《局方发挥》,在肯定《太平惠民和剂局方》历史作用和影响的同时,对《局方》不足之处进行讨论辨析,指出当时应用《局方》的流弊在于理、法、方、药的脱节,认为临证治病要针对变化的病情、参照个体差异等,“计较分毫,议方治病”。《局方》是“制方以侯病”,《发挥》则是“因病以制方”。同时,朱丹溪还对《局方》中滥用香燥药的流弊进行深刻分析和详尽阐述,并形成自己的理论。《四库全书总目提要》高度评价《发挥》对中医学的贡献,认为“《局方发挥》出而医学始一变也”[14]527。

质疑考据的治学方法在丹溪各代弟子间相传,推动了丹溪医派学术思想的繁荣发展。嫡传弟子戴思恭深求师学,撰著《推求师意》,在较完整地传承丹溪学术经验之外,不唯权威,对恩师朱丹溪学术思想未述尽之处又进行了独到的发挥和修正,同时质疑前人将中风病以“外风论”理气为先的论治方法,指出中风“必先理气为说,是不识气因火而冲”,开拓了从“内风”论治中风的先河[15]。及至王纶、汪机、虞天民等私淑弟子,既宗于丹溪又旁参其他医家,更兼具批判精神,他们在继承的基础上勇于质疑,基于个人长期的实践和对医学环境的自主思考,各成体系并形成很多创见,如新安医派创始人汪机融合各家创立“营卫一气说”,王纶的“补阴丸方论”是对丹溪“阳有余阴不足”之说的发挥创新。清末民初,丹溪学派的义乌医家陈无咎质疑日本医生高野大吉一事即尽显训诂考证之治学精神,陈氏所著《黄溪医垒》一书曾记载高野大吉以“食水果及硬生食物”抵抗疗法治愈孙中山先生之胃疾,高野自称该治疗方法为首创,中山先生亦加以赞扬,陈无咎则引证《灵枢·五味论》予以驳之,认为抵抗疗法缘自中国医学“五味相胜”之理论而非高野首创。

(二)经世致用辨证施治的实学特点

书院治学首重义理,以明理躬行为本,倡导经世致用,主张学术要服务于现实社会。吕祖谦提出以功利之学来达“经世致用”之目的,吕氏家学中不乏注重修养方法的致用思想[16]。陈亮提出“盈宇宙者无非物,日用之间无非事”,认为“治者,实也”,体现出各务其实的实用主义思想。丹溪放弃科举,专心医学,认为读书人如果精通一门技艺,用来实现惠及万物的仁德,即使未仕,也犹如仕,体现出“经世致用”的思想。据戴良《丹溪翁传》所云,丹溪曾不分昼夜勤习方书,后悟得古今病证不相符,不能拿着古代的处方来治疗今天的病证,遂产生“古方新证,安能相值”的疑问,提出熟读医经的重要性:“苟将起度量,立规矩,称权衡,必也《素》《难》诸经乎!然吾乡诸医鲜克知之者。”[17]《格致余论·自序》曾载:“震亨三十岁时,因母之患脾疼,众工束手,由是有志于医。遂取《素问》读之,三年似有所得。又二年,母氏之疾以药而安。”[18]由此可见,丹溪因母病习医,学习《素问》等医学典籍后付诸实践,提高了疗效。在外出拜学于罗知悌期间,朱丹溪不但从罗知悌处进一步学习了“运气不齐,古今异轨,古方新病不相能也”的理论,还在跟师医疗实践中,见其治病并无固定之方,从而悟得古方今病不能完全吻合,形成主张辨证用药的治疗观念,并通过罗知悌的传授,汇通刘完素、张从正、李杲三家之学,进一步完善了辨证施治的治疗思想。

梳理朱丹溪治实学求医理的脉络可知,其从实践中发现宋代《和剂局方》之不足与缺陷,再到为探寻义理长途跋涉遍寻名师,体现了首重义理、以明理躬行为本的精神;其从融汇刘、张、李三家之学到宗古而不泥古,则进一步体现了丹溪医学不守门户之见、博纳兼容、贵专家之学、富于创新的治学文化。私淑弟子王纶师法丹溪,其对脾胃学说的阐发发扬了丹溪的观点,主张脾胃治疗须区分阴阳气血,强调阴阳互济;在参芪使用宜忌方面,主张肺热及脾肾阴虚、火胜失血者忌用参芪,对“劳倦内伤,元气、火不两立等阳虚之病,以黄芪、人参、甘草甘温之剂降之”,体现出辨证施治的特点。陈无咎不墨守古方、强符今病,临床坚持“按脉探理,因时辨方”,立足一切从患者及病因的实际出发,亦体现了丹溪学派辨证施治的实用主义思想。

(三)会讲论辩不拘一说的多元学术生态

会讲是婺州书院中常见的教学模式,表现为持有相同或不同学术观点的学者,通过聚会切磋的方式“就所讲之书,问难扬榷,有奇共赏,有疑共析”,以推动新的学术探索和传播[18]。会讲既可使具有相同或相近学术观点之人达成知识与价值观的共识,此为“求同”,也可能使观点相佐的两人通过论辩确立各自的学术思想,此为“存异”。吕祖谦所创办的丽泽书院教学多采用相互问答与集众讲解相结合的方法,研讨之风甚盛。南宋淳熙二年(1175),吕祖谦发起的鹅湖之会即为调和朱熹之“理学”和陆九渊之“心学”间的理论分歧,吕祖谦认为“讲贯通绎”是治学教人的根本法则,不可轻易予以否定:“元晦英迈刚明,而工夫就实入细,殊未可量。子静亦坚实有力,但欠开阔。”[19]163唐仲友学说观点也主张“为学宜博”,不“专主一说”,不“苟同一人”,对诸家学说“合者取之,疑者阙之”。兼容并包的书院学术交流极大地促进了宋元时期学术生态的活跃发展,对扩大丹溪学派学术思想的传播和推广具有不可忽视的作用。

在丹溪学术理论传播过程中,我们常常可以看到会讲在其中发挥的作用,如《丹溪翁传》记载了罗成之自金陵前往婺州与丹溪会面探讨学术的场景。罗成之认为自己精通仲景学说,翁曰:“仲景之书,收拾于残篇断简之余,然其间或文有不备,或意有未尽,或编次之脱落,或义例之乖舛。吾每观之,不能以无疑。”然后大致摘录其中若干条目以展示,罗尚未悟。及遇治一疾,朱翁以阴虚发热而用益阴补血之剂疗之,不三日而愈。罗乃叹曰:“以某之所见,未免作伤寒治。今翁治此,犹以芎归之性辛温,而非阴虚者所宜服,又况汗下之误乎!”[20]1120罗成之与朱丹溪之间对仲景学说的评价交流可视为一种典型的会讲形式,通过释疑解难,达成共识。又如刘时觉《丹溪学研究》形象展示了朱丹溪先后与项昕讨论刘河间、张戴人、李东垣三家之学,与葛可久讲论“刘李之学”的真实情景。会讲论辩促进新学成为项氏的思想主流,其《脾胃后论》即为补东垣之未备而作[21]。

至明代,私淑丹溪的医家发展鼎盛,众多医家主要通过文本知识的再生产和流动来呈现对丹溪医学的传承,他们博采众家,既不单纯迷信丹溪入室弟子的著述,也欣然接受其他医家对丹溪医学思想的新阐释,如虞天民编撰的《医学正传》、陕西杨珣修订的《丹溪心法类集》等。这种开放式的知识谱系形成方式改变了原来丹溪学派封闭式的师徒传授模式,有力地促进了学派观点的融汇与丰富。

三、书院学术思想对丹溪学派的影响

婺州书院文化中,理学思想独占鳌头。在宋元理学史的叙述中,婺学士人何基、王柏、金履祥、许谦被公认为是程朱理学的杰出代表,并冠以“北山四先生”称谓①何基师从朱熹弟子及女婿黄榦。何基、王柏、金履祥、许谦四人则为师徒关系,王柏师从何基,金履祥师从王柏,许谦师从金履祥。。后人曾对从孔孟、周敦颐、二程到朱熹、何基以来的传承谱系进行研究,确认了何、王、金、许四位先贤朱子理学的嫡传身份[22]。南宋至元明,从吕祖谦、陈亮、唐仲友到“北山四先生”,婺州已经形成了跨越世代、有地方认同的理学士人群体[8]。理学思想逐渐成熟、内化的时期,也正是丹溪医学不断发展流传、嬗变的过程。

(一)格物致知的理学思想

格物致知理论是朱子理学的核心内容之一。简言之,就是通过辨察具象的事物来认识抽象的天理,即从物中见理,提升知识。理学传人许谦通过游历各处书院布道讲学,广泛传播程朱理学思想,并融入了自身理解,对学说加以扩展,认为“格物是此心去格”,强调心在格物致知中的能动作用[23]。许谦在婺州东阳八华书院讲学时,朱丹溪入其门下,这一经历成为朱丹溪学术思想体系形成的重要转折点,理学思想融入丹溪的医学观,成为丹溪思想中合二为一的整体。自此之后,丹溪处事待人,著书立说,皆以理为宗。丹溪专心医学后,援理入医取得显著成果,撰著医学名著《格致余论》,该著作书名即凸显了朱子理学“格物致知”的治学思想。《格致余论》中记载朱翁在为一患者诊治疾病过程中大悟“攻击之法,必其人充实,禀质本壮,乃可行也。否则邪去而正气伤,小病必重,重病必死”[24],正是格物致知理学思维融入丹溪医学的典型体现。此类观点论说在丹溪著述中数不胜数,不一一枚举。

理学和医学的结合促进了医学思想的哲学化过程。发展至明末,思想界激烈的纷争促成理学发生嬗变。理学大家张景岳在私淑朱丹溪过程中开始质疑滋阴学说,进而重构其医学基础理论,创立了温补学派,主张心法诊病、以心求病源,体现出与朱丹溪“由一源而执两端”不同的医学观,也从某种程度上证实了丹溪学派被否定和衰落的趋向。但不可否认,丹溪学派的思想元素或多或少地融入中医各个流派的文化内涵中,依然以不同的形式发挥着作用。

(二)太极本原的宇宙观

理学家周敦颐《太极图说》对丹溪学派的重要学术观点“阳有余阴不足论”和“相火论”的形成具有理论渊源的意义。周敦颐阐释其宇宙观:“无极而生太极,太极动而生阳,动极而静……分阴分阳,两仪立焉。”[25]其认为“太极”就是无极,是宇宙的本原,人和万物都是由阴阳二气和五行相互作用构成的。阴阳的变化与融合生出五行,五行统一于阴阳,阴阳统一于太极。周敦颐的阴阳动静辨证思想深刻影响了朱丹溪,《格致余论》引用了阴阳二极的说法,在“阳有余阴不足论”篇中提到“人受天地之气以生,天之阳气为气,地之阴气为血。故气常有余,血常不足”[26],并据此提出了著名的滋阴说。后学王纶在《明医杂著》中对这一观点进行了发挥论述,将其转化为一种独立的疾病类型进行诊治。清末民初,义乌医家陈无咎承传丹溪衣钵,力陈丹溪的“阳有余阴不足论”,对丹溪学说的医理、药理、临床、辨证等都进行了深入的实践和研究,继朱丹溪、虞天民之后,把婺州中医学术思想推上了又一高峰。“相火论”以太极理论解释君相二火的衍变,如“惟火有二。曰君火,人火也。曰相火,天火也”“凡动皆属火,人为物欲所动,不为不动,动则相火易起”“火起于枉,变化莫测……阴虚则病,阴绝则死”[27]等,认为阳既有余,则相火易于妄;相火妄动,则消耗不足之真阴。这一理论成为后世温补学派论命门之火的理论依据。

(三)静敬兼具的修身观

这一思想最早见于《管子·内业》“守礼莫若敬,守敬莫若静。内静外敬,性将大定”[28]833。认为精气化为万物存于天地之间,凡能安立此精气并藏于胸中不失者,可为圣人;精气又作为常人身体内在,所以应随时保持平和状态以安养身心,达到调节情志并且安定心性之根本目的。黄崇修认为这一观点是儒道汇通的思维形态,对宋明理学产生了间接影响[29]。周敦颐肯定了人的价值和作用,“惟人也,得其秀而最灵”,认为正因为人类获得了太极的精粹,才能在宇宙万物中最具辨识能力。同时周敦颐强调圣人的价值和能量,提出了圣人修行之道:“圣人定之以中正仁义,而主静,立人极焉。”具备医、儒双重身份的朱丹溪,吸收了程朱理学突出圣人的作用和地位、以道心为一身之主等关于天理人欲的学说,以医入礼,提出一套更具实践意义、面向普罗大众的观点“人心听命乎道心,而又主之以静”,强调去欲守静、克制欲望,以避免人心欲望以及相火本能欲望之可能损害,既修养心性,也治病养生,从而将其医学义理提升至儒学的境界。此外,婺州学者的文学观和史学观都受到朱子理学的影响,出现了理学化倾向,秉持“道本文末”“文以载道”的文论,标举辨正统、明顺逆的史学观,推崇自然平实的文风,间接影响了丹溪学派处方遣药崇简唯实的特点。

丹溪学派形成背景之独特、传承脉络之繁盛、学派弟子学养之深厚、学说遍及地域之广泛以及学术启迪后世时间之久远,在中医发展史上并不多见,这与婺州书院文化的影响密切关联。近代浙江医家学验俱丰的盛况、善用经方不拘泥古的特点均得益于婺州书院文化的浸润。丹溪学派辨证论治、不墨守古方的医学思想呈现了一种广泛的实用性和科学性,具有超越地域思想的普遍性特征,这也是这一医派得以在南北各区域及海外流传、历经数代依然生生不息的根源所在。丹溪学派开辟出中国医学史中的一条路向,反映了医学发展传承演变的一种模式和规律,这种模式不但体现在朱丹溪、戴原礼、赵良仁等丹溪学派医家身上,同时也在后世的张景岳等医家中得到体现。虽然朱丹溪过于强调心性对个人健康的作用,表现出其理学思想明显的唯心倾向,削弱了相火生理说的意义,也限制了其对相火病因的进一步探究和认识,但瑕不掩瑜,对丹溪医学发展传承演变的模式和学派尊师重教、强调品行修养的治学思想进行深入研究,仍可为我们当今中医教育与学术传承提供有益的借鉴,对于中医创新发展有着积极意义。