清代寒温论辩视野下江南“感证”的医学知识生产与调适

2024-03-13徐晓聪

徐晓聪,郑 洪,张 星,

(1 浙江中医药大学基础医学院,杭州 310053;2 浙江省哲学社会科学重点培育研究基地…浙江中医药大学浙江中医药文化研究院,杭州 310053)

伤寒学说与温病学说是中医临证中最基本的理论,历来也是医家争论的焦点。张仲景《伤寒杂病论》将温病学说依附于伤寒体系中,以至宋以前,中医多以仲景之法治温热病[1]31。到金代刘完素,倡温病与伤寒异治,温病逐渐脱离伤寒学理体系而独立发展[2]305。自明末吴又可《瘟疫论》以来,温病学家从病因、发病方式、用药特点等方面展开了一系列伤寒与温病的学理论辩,将两者相区隔[3]166-173。学界对明清寒温论辩的回顾,如寒温论争史的梳理,以范行准为代表[4]299-330。也有学者认识到寒温论争在客观上推动学术的进步,在诊断知识、辨证理论、论治方药、传染病研究等方面丰富了临床医学的内容[5]。

20 世纪50 年代以来,中医界密集地提出寒温统一论,经历了由消除寒温斗争向用新辨证方案统一寒温的发展[6]①参见章巨膺《统一伤寒温病学说的认识》(《上海中医药杂志》1959 年第3 期,第4-9 页);张学文《伤寒与温病关系的探讨》(《陕西中医学院学报》1980 年第2 期,第20-27 页);裘沛然《伤寒温病一体论》(《上海中医药杂志》1982 年第1 期,第2-7 页);方药中《评伤寒与温病学派之争》(《中医杂志》1984 年第2 期,第4-10 页);万友生《万氏热病学》(北京:中国中医药出版社,2016 年);万友生《寒温统一论》(北京:中国中医药出版社,2016 年)。。这当然是伤寒、温病学说相对成熟之后,现代中医学家作出的高屋建瓴的理论指导。但回到清代医学的现场,寒温论辩的背后,温病学与伤寒学的发展并非截然两端。如有学者关注到以俞根初、何廉臣等人为代表的“绍派伤寒”对寒温统一作出的贡献[1]209-211,是时伤寒学说相对成熟,而温病学说仍在不断完善。因此,两者要达到互为羽翼的效果,势必先要消除门户之见,如何形成统一的路径也需要探索。在医家处理新、旧理论,实现中医学术创新的方式上,张田生[7]、刘鹏[8]的研究都提到,在温病知识生产过程中,医家通过追溯仲景的方式确立自身学说的正统性。

吕留良、董采、茅钟盈等清代江南医家则尝试对外感热病另立“感证”一说,统论四时六气之外感②关于“感证”及其在寒温统一中的意义,景月华在其硕士论文《清代寒温论辩之研究》也有关注,但未进一步申述。参见景月华《清代寒温论辩之研究》(中国中医科学院硕士学位论文,2007 年)。其他针对俞根初论治“感证”,参见沈钦荣《俞根初辨治感证理论初探》(《中华中医药学刊》2011 年第12 期,第2725-2726 页);吴文军、刘业方、党思捷等《俞根初感证舌诊理论撮要》(《中华中医药杂志》2017 年第12 期,第5326-5328 页)。。沿用伤寒的学理体系,面对新兴的温病学知识,积极地吸收、再生产,以适应江南气候所带来的疾病谱特点。本文以此为中心,考察清代江南伤寒与温病学说之间继承、转化与融合的取向。

一、清代江南医家“感证”类医籍及对“感证”的定义

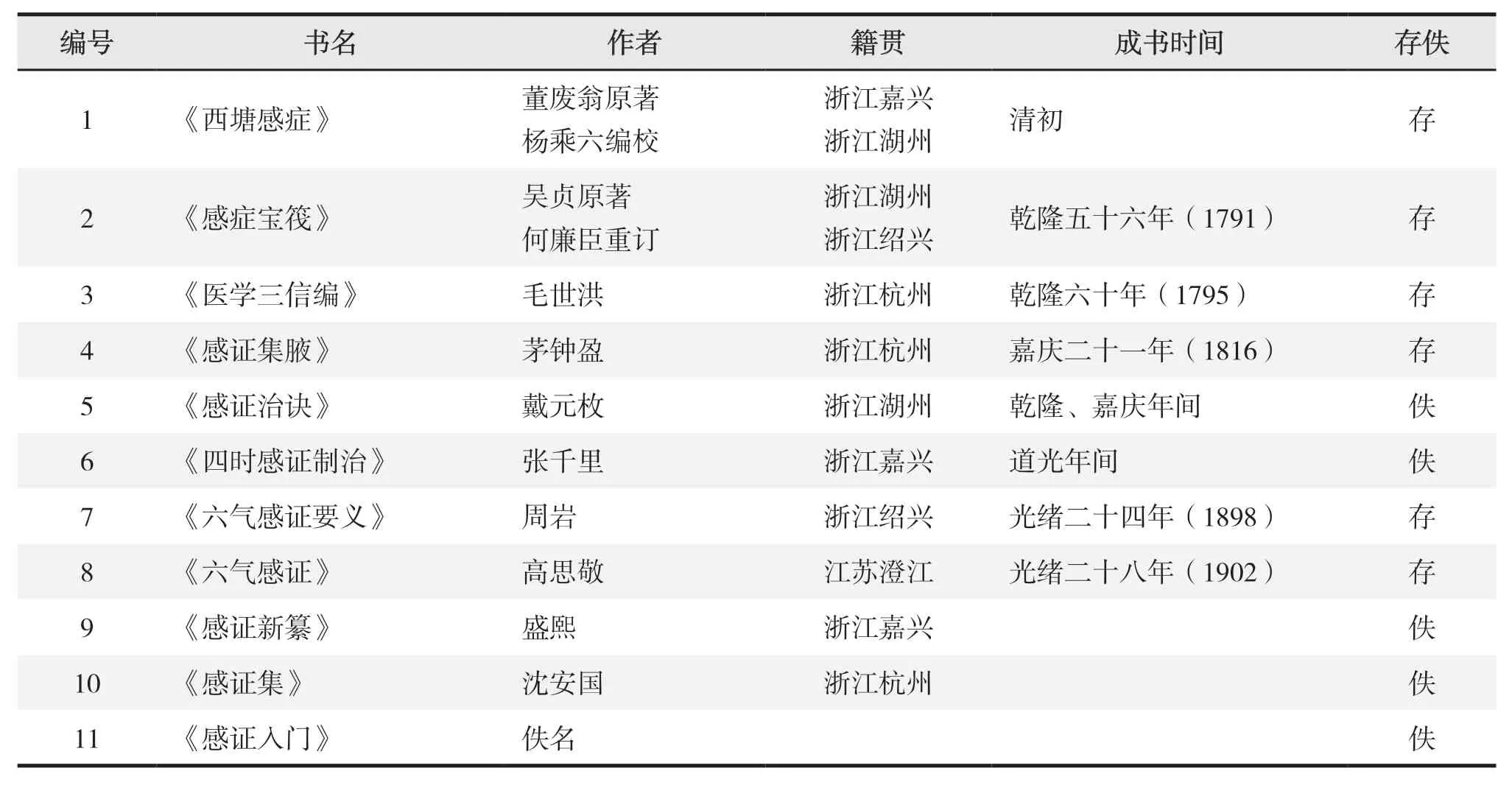

明末清初至清末民初,江南地区出现了部分以“感证”③部分医籍作“感症”,如《西塘感症》《感症宝筏》。证,通症。本文为行文统一,书名及所引一手文献参照原书不做改动,其余皆作“感证”。命名,或内容涉及“感证”的医籍(表1)。

表1 清代江南感证类医籍① 资料来源包括俞根初《重订通俗伤寒论》(北京:中国中医药出版社,2017 年);浙江省医史分会《浙江历代医药著作》(杭州:浙江省中医药学会、杭州市医药商业公司,1991 年);裘沛然《中国医籍大辞典》(上海:上海科学技术出版社,2002 年);刘时觉《浙江医籍考》(北京:人民卫生出版社,2008 年)。

这些医籍的内容主要是讨论外感热病。作者群体的地域分布主要集中于江南地区,又以杭嘉湖地区为众。那么,何为“感证”?清代医家对“感证”的定义又是否都相同?

中医热病学中,有“外感证”“两感证”之说。南宋朱佐《类编朱氏集验医方》载:“风为万病之根源,盖五脏所受不同,而引起疾证有异,善卫生者,此药不可缺。感证不同,改汤使服之。”[9]13此处所提到的“感证”,实即“疾证”之义,并无其他含义。明清江南地区提出“感证”一词,“感证”作为病名,在吕留良《东庄医案》中已多次出现,如“家仲兄次女,年十四,新夏患感症”[10]127“未几其内人亦病感症”[10]133。系统的诠释则始自董采《西塘感症》。

清代毛世洪在其《医学三信编》中言:“天行六气之病,随时所发,皆名感证,非疫疠也。夫霜降以后,春分以前,人感之而病发者,名曰伤寒。”[11]17可见,感证并不是某一特定的疾病,而是一类由外感病因所引起的疾病。“感证之始,皆缘于天淫六气”[11]15,感证的受邪性质,为非时之六气。在感证的受病途径上,病从外受,“大抵邪之所感,必先皮毛”[12]146。而且,邪气多为新感,触之即发,“人受贼邪,随时发现,百出多端”[11]15。

在传统中医学术体系中,外感疾病与伤寒亲缘最近。关于伤寒与感证之间的关系,清魏之琇《续名医类案》中,既有“伤寒”的篇目,又有“感证”的篇目。就这样一个知识体系,反映当时有医家将“伤寒”“感证”分别作为一类疾病看待,而且两者之间不尽相同。但王孟英对魏氏的分类方法提出异议,认为分类不当,“凡属外淫,皆为感证。兹篇虽首列伤寒、瘟疫二门,而风温与湿温缺然,乃于伤风之前列感证一篇,未免含混,盖魏君于外感疏也”[13]70。王氏认为,感证包括伤寒、瘟疫在内的所有外感类疾病。

由此可见,对“感证”的定义,清代医家总体上认为是一类外感疾病。但对其做一个长时段考察,并不能得出一个明确的定义。尤其在与伤寒、温病之间,范围上是否有重合?但不得不说,清代医家大多仍在伤寒理论体系下讨论感证。

二、伤寒学说内在学理下的“感证”理论

董采,字力民、载臣,号废翁,明末清初嘉兴石门人[14]180。其父董雨舟与吕留良为契友,董采遵父命,随吕氏习儒学医[15]128-155。吕留良习医于高鼓峰,高氏的学术渊源又可上溯赵献可、张介宾,因此高、吕、董三人皆宗于明末温补之说①高鼓峰、吕留良、董采三人之间的医学交流、日常交游,参见卞僧慧《吕留良年谱长编》(北京:中华书局,2003 年)。,为清初浙东温补学派的代表医家[16]79。

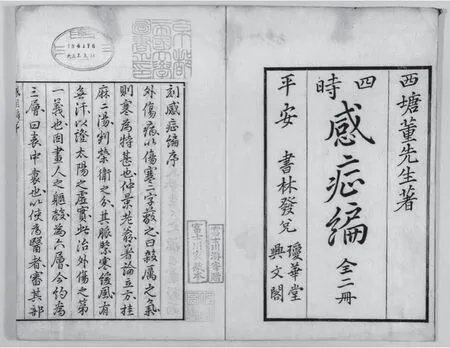

董采所著医籍《西塘感症》(图1)原名《入门浅见》,后为杨乘六所改,“以与‘东庄’作对”[17]584。杨乘六,字以行,号云峰,清代湖州人。雍正六年(1728)②《西塘感症》一书,国内未见单行本。清前中期传入日本,安永八年(1779)前后有和刻本刊行,名《四时感症编》。《医宗己任编》本与和刻单行本相比,两书在卷次顺序、部分内容上有差异。关于《医宗己任编》编订时间,现多沿用雍正三年(1725),此说出处未详。杨乘六《潜村医案自序》言:“岁戊申,爰于《四明心法》有《己任》之编,合《东庄》《西塘》汇为一册,刊播海内。”可见《医宗己任编》或编于雍正六年(1728)。,杨乘六将《西塘感症》与高鼓峰《四明心法》《四明医案》、吕留良《东庄医案》合刊,共8 卷,名为《医宗己任编》。

图1 日本京都帝国大学图书馆藏董采《四时感症编》和刻本书影

《西塘感症》专论“感症”,全书3 卷。上卷分为“感症总论”与“感症本病”,“感症本病”又分为正治法与从治法。在“感症总论”中,董采认为“感症,即所谓伤寒症也。古人以霜降以后,春分以前,直感寒邪者,名之为伤寒。今统四时通行之症言之,谓之感症”[12]146。就董采所论感证,即四季外感类的疾病都是伤寒,但与真伤寒有区别。

范行准指出,自从王履提出温热病与伤寒存在不同特点后,温病学的历史才明确地建立起来。其后的一个发展方向就是伤寒范畴日趋缩小,认为江南无真伤寒。同时,因为疫病的流行,大量外感病一并归之于瘟疫之下[4]308-309。“自明末吴又可氏《瘟疫论》出也,世无复言伤寒者。瘟疫在四时,伤寒不常有。一有因其言而获其效,则今所谓伤寒者多是瘟疫。而四时感症,亦无不适而瘟疫焉。”[18]③此段注语《医宗己任编》本无载。下同。在此学术背景下,董采著《西塘感症》一书,目的是维护仲景伤寒六经说,强调外感病不尽是瘟疫。面对江南真伤寒绝少的现实情况,他尝试以“感症”之名代替四时伤寒,强调四时感证不尽是真伤寒。

《西塘感症》的“感症本病”正治法中,董采分列“太阳证”“太阳兼阳明证”“阳明表证”“少阳证”“阳明里证”“太阴证”“少阴证”“厥阴证”8 门。他虽主张感证与真伤寒在定义、疾病范围及用药上要相区别,但在感证的证治理论模型上,仍沿用六经辨证模式。就感证的初期——“太阳证”而言,所用方为九味羌活汤,因“四时感症,腠理不密,客邪易解散矣,非如真伤寒之闭汗也。遽投桂、麻,则重伤皮毛,反耗阴津,而热邪传诸经。故此书以羌活汤为开卷第一也。羌、防数品,各走一经,祛风散寒,为诸路之应兵”[18]。其认为感证并不是真伤寒,因此并不能用《伤寒论》的麻桂剂,否则将耗伤津液,引热入里。中卷为“感症变病”,是感证失治、误治后的变证。体例以症状为门,分列“吐血”“红汗”“蓄血”等27 门。下卷为“感症兼病”,“本是感症,而兼有他病,丹溪先生所谓杂合病也,其治之即当稍变感症成法矣”[12]194。所列有“挟食”“挟痰”“内伤”等病。值得注意的是,后世温病学派所讨论的中暑、湿温、瘟疫、时毒等内容,董采亦作为兼病置于此卷。可以看出,董采所论感证,其定义、分类方法、辨证纲领,是在伤寒学说的体系下所进行的发挥。

此外,董采在“感症本病”从治法中,有“养阴法”“验舌存津液法”两篇论述,作为感证六经正治法的补充。杨乘六评点时言:“治感症大法,总以始终照管胃中津液为第一奥旨。”[18]值得关注的是,在温病学说中,医家同样注重“存阴液”,如叶天士提出了胃阴学说[19]。后世医家也屡有提及董采养阴之法,认为是对温病学家起到了启发作用。如王孟英《温热经纬》引用董采、杨乘六关于“存阴液”的论述,并言:“余谓凡治感证,须先审其胃汁之盛衰,如邪渐化热,即当濡润胃腑,俾得流通则有出路,液自不伤,斯为善治。”[20]126

那么,董采此论,是否是出于治疗温病“热盛伤津”的理论自觉?显然不是。分析董采关于“存阴液”的论述与治法,需要追溯其学术思想来源与背后逻辑。可以发现,一方面是与董采对感证传变特点的认识密切相关。感证的传变,自皮毛而经络,再入脏腑。董采认为:“伤寒书所称脏腑,皆专指胃而言。”[12]147胃又为水谷之海,“其上有口,其下有口,最虚而善受,故六经之邪,皆能入之。邪入则胃实矣,胃实则津液干矣,津液干则死矣”[12]147。另一方面,很大程度上是受温补学说的影响。如张介宾对于温热病的疗法,独主温补。赵献可在理论和临床实践中都颇重视阴阳,认为阳是主要方面,对阴精也十分重视[21]。高鼓峰继承赵献可的学术观点[22],有“三元”之论。三元即“水火土之位,精气神之所聚也”[11]16。此中一元即为脾土,“夫人之土,脾胃是也……盖土燥不生,端由水之惫也。如土寒冰冽,抑非火之衰乎?至于土郁不舒,焉能生发”[11]15-16?胃中津液需要肾水滋润是其一端。在用药上,高鼓峰也提出:“胃阴不能充拓者,四物汤重加熟地、枸杞、人参、麦冬、五味以滋之可也;肾水不能化其荣血者,六味、左归以补之可也。”[23]10因此,毛世洪言:“尝读《己任编》,参究高鼓峰治感证之法,皆本薛新甫、张介宾之精义。”[11]77

董采在此基础上进行总结。其在“养阴法”一篇中指出,患感证之人,不但要滋胃阴,还要补肾水,“夫所谓胃液者,乃土无肾水滋润,燥极而不能生”[11]16,因此“质非强壮,脉不牢固者,概用滋阴补水之剂”[12]155。所用方剂,甘露饮、四物汤、六味饮、疏肝益肾汤、生金滋水饮等,大都由六味地黄丸化裁而来,“令胃中津液充足,实邪自解”[12]155。因此,谢观言:“《医贯》一书,几欲以八味、六味二丸统治天下之病……宗赵氏之学者,在清有高鼓峰、董废翁、吕晚村。”[24]44

感证作为外感疾病,又如何与治疗内伤的温补之法相联系?在“验舌存津液法”篇中,董采指出:

凡风寒所感,邪郁于内,非汗不足以解。原汗乃胃中津液也,故伤寒书中,最要紧关头,在“存津液”三字。至热郁于内,则津液亡矣,何以能助其汗乎?[12]158

这是直接来源于高鼓峰对伤寒的认识。高鼓峰在《四明心法》中,有“伤寒”一篇专门论述:

今真伤寒绝无,虽发于严寒,亦当作内伤治,况不发于肃杀之令乎?予立五法,以治内伤,而热证无余义矣。原汗乃胃中津液也,故伤寒书中,最要紧关头在“存津液”三字。至热郁于内,则津液亡矣,何以能助其汗乎?[23]53

高鼓峰认为只有太阳证可用解表法。但是“真伤寒绝无”,即使伤于寒邪,亦不应从外感治,应从内伤治疗。高鼓峰“存津液”五法本为内伤而设,但四时外感热病亦可依内伤而治。其言:“感证屡散而不解者,必属三元亏损,真土无基。”[11]16这是其“存津液”的立论基础。董采“验舌存津液法”篇中所立有验舌五法:

验其舌胎白如刺,此肺病也,生脉散加生地、白芍、当归、黄芪、甘草、柴胡、黄芩,以生金滋水。

舌胎黑滑,此肾气凌心,用八味饮;黑燥,用六味饮,以救肾阴。

舌黄胎,补中益气汤加黄芩或黄连,以补土生金。如有食,去黄芪,加厚朴,白术不可去,且发其汗,纵有食不顾也。

舌觉转动不活,防其卷也,逍遥散加黄芩、丹皮、生地,以滋水生肝。

舌鲜红,此心经病也,六味饮合生脉散,以滋水清火。[12]158-159

此五法实引录自高鼓峰《四明心法》[23]54。所用方剂,诸如生脉散、八味饮、六味饮、逍遥散,皆着意于滋肾水,补养肾命为先[25]。而补中益气汤,吕留良在评《医贯》时言:“东垣此方,原为感症中有内伤一种,故立此方,以补伤寒书之所未及,非补虚方也。今感症家多不敢用,而以为调理补虚服食之药,则谬矣。”[26]147可见,所用方剂皆着意于感证而兼内伤之候。

杨乘六不但编辑了高、吕、董三人的医书,在医学思想上亦受此三人影响。其《潜村医案》中,记载8 则治疗感证的医案,分析其病,不外阳虚致感或气虚致感。上揭魏之琇《续名医类案》所列“感证”一目,其中所载医案与“伤寒”一目相比,感证往往外感兼内伤。

明清鼎革之际,“迄顺治、康熙之初,中国医学确遭否塞之运,高、吕而外,其卓然可称者,惟南昌喻嘉言,新安程应旄,钱塘高世栻及张志聪数家”[27]455。高鼓峰、吕留良、董采是浙东温补学派的代表医家,所论“感证”,是在传统伤寒学术的框架之下,受温补学说影响,讨论四时六淫致病,在病理上兼及外邪内虚相合之候。即使后世温病学家所提及的董采的补阴之法,亦非出于温病学说的理论自觉。

三、“感证”理论对温病学说的借鉴与融合

乾隆六十年(1795),毛世洪著《医学三信编》。毛世洪,字达可,号枫山,杭州仁和县人。《医学三信编》卷二是对《西塘感症》的疏注,名为《感证类要》。是时,叶天士的新感温病理论已有传播。毛氏在《感证类要》篇末,引用华岫云所述叶天士语录与观点区分伤寒与温病,“今观叶天士先生拟其治法……不以冬温、春温、风温、温热、湿温、伏暑、内伤劳倦、瘟疫等证,误认为伤寒”[11]76。

自明末吴又可以来,温病学派逐渐形成。温病学的理论,逐渐拥有区别于伤寒的辨治模式。在董采的四时感证论治体系中,这些温病内容只是属于感证兼病的一小部分。但是随着温病学说的广泛传播,医者面对新兴的温病学知识,论治感证亦难免不受其影响。尤其以温病四大家倡新感温病说,江南医家开始接触温病知识,对于四时感证中温热类疾病更加关注,并思考伤寒与温病的关系,尝试以“感证”统论伤寒、温病。他们对新知识的接受过程,也体现在相关医著中。主要有两种途径,一是简单地辑录温病学家的医论作为补充;二是进一步将温病学家的观点融入伤寒理论体系中,对原有观点进行扩充与调适,实现知识的再创造。前者以清代名医茅钟盈《感证集腋》为代表,后者以吴贞《伤寒指掌》与俞根初《通俗伤寒论》为典型。三位医家活动地区相近,生活时间大致相同,可以分别代表上述两种途径,共同展现了清中后期江南医家对感证理论多元面向的发挥,对寒温统一的实践也揭示了地方医学传统形成的路径及过程。

茅钟盈(1743—1820),字配京,号雨人,湖州归安人,后迁居钱塘。茅氏习儒通古文,年二十“便读岐黄家言,制方必绳墨古人”。曾以医术云游四方,“后至乍浦,爱其山海雄胜,遂终老焉”[28]348。茅氏博采《内经》《难经》《伤寒论》等有关内容,并系统地辑集朱震亨、喻昌、程郊倩诸家之言,于嘉庆二十一年(1816)著成《感证集腋》一书[29]。关于为何命名为“感证”,其言:

盖人自有生以后,无时不在六气之中,既在六气之中,不能不受六气之感。感之者,外也,九窍是也;受其感者,内也,九脏是也。凡人之病,未有不起于六淫外感者。以其外感而忽诸内,病深矣。余悯之,故以“感证”名吾书也。[30]243

可以看出,茅钟盈注意到“感证”外感性发病特质的同时,也强调内外合邪的病理机制。《感证集腋》卷一,以六气为纲,分为类中风、中寒、暑、注夏、湿、燥、火7 门。每门之下,主要围绕六气致病,辑录各家医论。如“类中风”一门,为杜铜峰论中风五派异同、张景岳中风证治、沈明生酒人多中风说、徐灵胎伤风难治论、风证诸方,并附有沈明生痹证析微、杜铜峰痿论、梅公燮风痹痿辨正、王损庵厥论、王损庵梅公燮脚气合论。另一方面,卷一内容明显也有“邪之所凑,其气必虚”的内因致病观。

整体而言,全书与《伤寒论》的六经理论体系并非十分密切。徐熊飞为茅钟盈作墓志铭,提到:“大江以南病有类伤寒而非伤寒者,名曰感证。”[28]348茅钟盈对伤寒的定位其实就是广义伤寒,其认为张仲景《伤寒论》“虽以伤寒为主,六淫外感之邪皆统之矣”[30]244。但是《感证集腋》专论六淫外感而不言伤寒,其理由是后世发挥伤寒之书已多,重复提及反而不被医家所重视,“遗伤寒而言六经外感之邪,彼或以为此《伤寒论》之所不及而取阅也”。仲景之书自源达流,“包涵杂症,无所阙遗”,而《感证集腋》“欲从流而溯源者也。专言外感,俾有会通,犹所谓万事本一理也”[30]244。

《感证集腋》卷二主要辑录了当时医学界时行且居于主流地位的新感温病学知识。如喻嘉言瘟疫论、叶天士《温热论》、吴又可《瘟疫论》、薛生白《湿热条辨》的部分内容。茅钟盈将这些温病知识单独成卷的简单处理方式,基本是原文节选照录,只在部分章节加上“润次”“稍润”“删润”“别改”等不同的字样,表明他对此章节做过一些修改[30]242。针对所引几位温病学者的观点,茅氏作《茅氏四家评》,对部分内容进行简短评论。如认为这些温病知识都属于瘟疫范畴,“数家瘟疫之论、之方,各能发前人所未发”[30]298,并补充六气感证的治疗。再者,如关于温病发病病位,其认为喻嘉言的三焦说,较之于吴又可膜原说、叶天士温邪犯肺说更胜,“惟嘉言喻氏,谓邪入三焦,有在中上、中下之分,为能合两家而独得其全”[30]298。在此也可看出日后吴鞠通提出的三焦说,亦有其理论与接受基础。

此外,也有医家尝试将温病学的观点融入伤寒理论体系中,对原有感证理论进行扩充与调适。吴贞,字坤安,湖州归安人,生于乾隆年间,著有《伤寒指掌》一书。该书成书于嘉庆元年(1796),于嘉庆十二年(1807)刊印。清末,何廉臣重订,改名为《感症宝筏》[31],并作序言:

其书既述六经本病,而特参以温热立论,兼及类伤寒之诸证。先古法,后新法,条分缕析,既精且详……此书于感证一门,条例整齐,治法完善……不独正伤表证多所发明,即凡杂感类伤寒,亦井井有条,不差累黍,可谓感症宝筏矣……改定其名曰《感症宝筏》者,以伤寒自伤寒,杂感自杂感,分疆划界,不得混同施治也。拟此定名,庶后学认清门路,得所遵循,知凡百感证,一病有一病之疗法,不致为伤寒二字所囿矣。[32]1-2

何氏序文,展现出吴贞所述伤寒体系,即六经正伤寒之外,别立类伤寒,包括其他外感类疾病,但治法不一,皆统称为感证。吴贞言:“伤寒兼六气言,故曰六淫感证。”[32]10全书总体分为“类伤寒辨”“六经本病”“伤寒变证”与“伤寒类症”。可见,吴贞在伤寒体系下构筑了热病临床诊治体系框架[33]。“特参以温热立论”的“新法”加入,是吴贞对吴又可、叶天士温病学派的温病知识的处理方式。例如,在六经本病中,每一经证,都分为“述古”与“新法”。“述古”即《伤寒论》六经的正治法及典型症状。如太阳经证,论述其提纲症“发热”“恶寒”“恶风”“头痛”“项强”“体痛”,方如麻黄汤、桂枝汤、大青龙汤、小青龙汤等[32]45-48。而“新法”,是将温病学的观点、用药特点融入六经辨证之中,如认为太阳、少阳合病为太阳本病的“新法”之一。“盖少阳本属相火,温邪与相火,同气相招也。如见舌胎白中带红,外症头痛,身热口苦,眼赤多眵,胁痛耳鸣,脉浮弦而数,此木火之邪,当从少阳治。”[32]50实即温病学的风温。在用药上也体现温病学家的思路,选用柴胡、黄芩、连翘、薄荷、栀子、钩藤、菊花、牛蒡等辛凉清热、疏风解表之药。

《伤寒指掌》卷四“伤寒类症”,内容主要是温病学的知识。如“风温”“温热”“瘟疫”“大头瘟”“暑证”“湿温”等。“凡感四时六淫之邪而病身热者,今人悉以伤寒名之,是伤寒者,热病之总名也。其因于寒者自是正病;若夫因暑、因湿、因燥、因风及因六淫之杂感,或因非时之戾气,发为风温、湿温、温病、寒疫等证,皆类伤寒耳。病热虽同,所因各异,不可概以伤寒法治之。”[32]1吴贞将六经辨证与卫气营血辨证相结合,在用药上,其言参《叶案》,确实是由叶天士《临证指南医案》中的医案化裁而来。此种将温病学的知识以类伤寒的方式归入伤寒体系的做法,显然是在受温病学派的影响之后,对传统类伤寒概念的扩展[34]①类伤寒说法,宋代朱肱《类证活人书》即已提出。其定义及所包含的疾病范围,历代医家说法不一。明清衷伤寒一派的医家,多将温病学的内容归属于类伤寒。如戈维城、吴坤安、吴谦等。。

与吴贞生活年代相近的绍兴山阴人俞根初(1734—1799),其所著《通俗伤寒论》则尝试进一步以“感证”统论伤寒与温病[35]。何秀山、何廉臣先后进行阐发补正。清代中期,温病学派的知识在绍兴地区已广泛传播,当地医者对于温病知识有一定程度的掌握[36]。以俞根初为代表的绍派伤寒家,对于六经辨证与三焦辨证有自己的看法②范行准指出,温病三焦与伤寒六经之争,“嘉道以后,新病日多,欲仅持心肺三焦之说以包罗新出的传染病,其势有所不能。且守旧者,以叶吴诸人废弃六经而专讲三焦,不无离经叛道之讥……俞根初之徒,作《通俗伤寒论》一书,想要扭转寒温分立后发展的历史车轮,恢复温病与伤寒仍为一家眷属的关系,以六经说为温病、伤寒受病的上下内外为传变路线。所谓‘以六经钤百病,为确定之总诀,以三焦赅疫证,为变通之捷诀’者。实际盖为叶桂黜废六经而作的专书”。可参范行准《中国医学史略》(北京:北京出版社,2016 年,第328-329 页)。。他们重视伤寒,维护六经辨证;身处江南湿温之地,面对多种温病挑战,不能无视温病学的创见,在理论与实践中形成了六经统三焦的做法[37]56,但也不是简单地以六经为主体的调和折中。俞根初认为:“伤寒为外感百病之总名,故张仲景医圣著《伤寒论》,后贤推为通治六气感证之要书。”[38]217六经非专为伤寒而设,乃百病之六经,包容了伤寒、温病在内的所有外感病。其实,俞氏讨论的伤寒,与仲景所论是不同的。但其又要维护六经辨证,不得不归因于王叔和的失误。其言:“然皆列入伤寒门中者,因后汉张仲景著《伤寒杂病论》,当时不传于世,至晋王叔和,以断简残编,补方造论,混名曰《伤寒论》,而不名曰《四时感证论》。从此一切感证,通称伤寒。”[38]1他认为仲景所论包括各种外感疾病。因王叔和整理改名为《伤寒论》,而不名《四时感证论》,以至于后世将“四时感证”“六气感证”都以伤寒相称。可见俞根初将“感证”等同于广义伤寒,亦即四季外感类疾病,其病因可为六淫之邪。何秀山另有“六经感证”之谓,其言:“六经为感证传变之路径,三焦为感证传变之归宿也。”[38]2这当然是据俞根初“以六经钤百病,为确定之总诀;以三焦赅疫证,为变通之捷诀”[38]34贯通寒温、统论外感疾病的新体系所作的发挥,强调以六经说为温病、伤寒受病的传变路线。

值得一提的是,俞根初亦受戈维城《伤寒补天石》影响颇大[39]。戈维城,字存橘,明代姑苏(今江苏苏州)人,著有《伤寒补天石》二卷。《伤寒补天石》虽未专言“感证”,但其以伤寒通论四时六气之时感,有“感证”之实。清唐大烈《吴医汇讲》认为伤寒“变通其法而云今昔异宜者,如陶节庵、高鼓峰辈,虽亦代有传书,而莫如戈存橘之《补天石》为最,举凡四时感证,无论正伤寒、类伤寒,分条辨治,各极其妙,可谓博而详,详而约矣”[40]27。戈维城在“伤寒统辨第一”中细辨伤寒,认为伤寒有广义与狭义之分,将冬季寒邪所感致病称为正伤寒。除此之外,外感类的疾病“发热虽与伤寒相似”,诸如温病、冬温、风温等,归属为类伤寒[41]8。戈维城在命名时,分别称为“温病伤寒”“热病伤寒”。正、类伤寒治法不同,亦体现了其寒温汇通的思想。在《伤寒补天石》中,还有劳力伤寒、夹食伤寒、食积伤寒等内容。俞根初“伤寒兼证”“伤寒夹证”的思路或正是来源于此。在《通俗伤寒论》一书中,俞根初沿用了包括冬温伤寒、大头伤寒、黄耳伤寒、赤膈伤寒、夹痰伤寒、夹血伤寒等名目。

有学者提出,俞根初对寒邪所致的五种伤寒病的认知是四时感证证治的基础,寒邪夹他邪他病是四时感证内外并发的重要方式[42]。可见,关于“伤寒夹证”,其实是俞根初处理了外感与内伤杂病之间的关系,所以其言:“前哲善治伤寒者,其致力虽在杂病未研之先,而得心转在杂病悉通之后。”[38]315此后,何秀山、何廉臣对《通俗伤寒论》勘订与增补,对感证夹痰、夹血、夹哮、夹痞亦多有讨论。如感证夹痰,其言:“外内合邪,邪正交攻,最多经络脏腑纠结之证。”[38]320何廉臣也认同俞根初的观点,指出:“先祖谓伤寒专科,必先通杂证,而后能善治感证。”[38]114可见,伤寒确为“外感百病之总名”。

茅钟盈、吴贞、俞根初都尝试以“感证”统论伤寒、温病,在六经体系下借鉴温病学知识。这是不同于董采之处。三人对于伤寒与温病如何融合,观点不尽相同。

上文主要探讨了清代五位江南医家关于“感证”的论述。江南医家对“感证”的讨论,客观背景是南、北方风土环境的不同。在对六气致病的认识上,存在明显的地域性差异。如吴贞指出:“伤寒正病绝少,类症尤多。”[32]1高鼓峰甚至认为:“今真伤寒绝无。”[23]53概而言之,温热暑湿之病,南方比北方多见。地域差异以及由之决定的疾病谱系的差异,是明清温病家所凭借的重要立论点与切入点[8]。江南地区的外感疾病,确实非真伤寒一种。

董采生活于明末清初,是时《伤寒论》研究大兴,一方面认为六经辨证同样适用于内伤杂病[1]136,另一方面,部分医家认为真伤寒绝少。同时,随着《瘟疫论》的广泛传播,部分医家又认为四时外感皆是瘟疫。董采尊崇仲景学说,认为四时外感皆是伤寒。《西塘感症》采用六经辨证模式,强调寒邪为致病先导。但面对江南真伤寒绝少的情况,尝试以“感证”之名代替伤寒,用药趋于平和,意识到过于辛温反致津伤热陷。

清中叶,新感温病学说流行,风温、湿温、湿热等疾病确实是江南四时常见之疾。毛世洪、茅钟盈、吴贞等江南的医家尝试运用既有的伤寒知识体系,以“感证”统论“四时通行之症”,广泛吸收温病知识,既指出温病与伤寒不同,又以“类伤寒”“伤寒兼证”之名说明温病与伤寒的联系,将温病知识融入伤寒学术体系。在这一过程中,可以看到温病学知识从传入、被吸收到再生产的过程,经历了从简单地将温病医论辑录增附,到尝试以“感证”统论伤寒、温病,实现寒温辨证纲领的融通,对自身理论进行发展与调适。然而在方法论上,其实都没有突破伤寒六经的藩篱。换言之,温病学说的发生与形成不是呈现为单一的直线型,它必然是此前已经存在的诸多与之相关的学说共同作用的产物,寒温论争最终要回归临床。俞根初、何廉臣等绍兴医家对“感证”的总结与发挥,在学术上提倡“寒温统一”,至今不失为处理寒温的准则与临证准绳。

那么,这些理论对当时及以后的医学理论有何影响?“感证”这一概念,在多大范围内达成了共识?是否只是个别医家提及的,在“寒温统一”理论形成过程中的一个过渡?通过对明清寒温论争学术史的关照,梳理清代“感证”的定义及其理论的演变,不难发现,别伤寒另立“感证”一说,其实是清代江南医家对寒温论辩的应对。用“感证”来作为外感热病的表述,避免与伤寒、真伤寒、瘟疫、温病之间定义上的纠缠,也为寒温融通提供了条件。从明末清初至清末持续的讨论,为观察清代寒温论辩提供了一个角度。当然,随着中医学术的发展,这些医家的应对策略不同,也反映了中医知识的动态生产过程。

民国以后,“感证”逐渐淡出,这或许与中医传统热病学的学术转型相关。面对西医所谓“伤寒”(typhoid),于寒温争议之外,民国医家更需要与西医细菌学说对话,回应中医对此疾病的定义。于是在统一病名过程中,融合西说,同时回归经典,形成新的伤寒论述。此时温病学派的疾病被纳入广义伤寒体系,伤寒也被赋予传染病的意义[43]107-144。时至今日,我们已不过多纠缠于中、西医疾病的定义,日常诊疗活动中大多采用西医的病名,对伤寒与温病的理论体系认识也更加充分,亦无须刻意重提“感证”的说法。国家在疫情时期颁布的中医诊疗方案中仲景经方与温病理论合用,取得良好疗效,正是对寒温统一的实践。可见,中医知识的呈现面貌在不同历史时期是不同的。