颈椎力线变化对C4/5椎间孔影像测量的影响

2024-03-09冯哲孙培磊陈晓兵杨会峰杨玉宝

冯哲,孙培磊,陈晓兵,杨会峰,杨玉宝

(1.临沂市妇幼保健院骨科,山东临沂 276000;2.中国人民解放军北部战区总医院脊柱外科,辽宁沈阳 110000;3.山东医学高等专科学校,山东临沂 276000)

颈椎疾病是以颈部骨性结构和椎间隙等退行性变为基础的颈椎综合征。正常的颈椎力线是维持颈椎生理功能的基础,颈椎力线异常往往是颈椎退变的典型征象,可增加颈椎疾病的风险[1]。虽然近年来国内外很多文献都证实了颈椎力线与颈椎病的发生发展密切相关[2],但其对椎间孔形态的影响相关文献报道相对较少。根据Abola 等[3]通过对100 具尸体标本颈椎小关节退变的研究,证实C4/5小关节更容易发生关节炎性退变,因而C4/5椎间孔更常见退变性狭窄。因此,本研究主要通过影像学测量来研究不同颈椎力线对C4/5节段椎间孔高度(foraminal height,FH)、椎间孔宽度(foraminal width,FW)、椎间孔横截面积(foraminal area, FA)、椎间隙前、后缘高度和椎间孔形态的变化,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取本院2019 年1 月—2019 年10 月在门诊行颈椎侧位X 线片和颈椎三维CT 检查且资料完整的受测试者162 例,其中男75 例,女87 例,年龄30~65岁,平均(53.0±10.2)岁。所有受测试者均能良好配合完成检查者,既往无颈部手术史、外伤史者,无脊柱侧弯畸形者,无合并颈部肿瘤、感染的者,无合并强直性脊柱炎和颈椎后纵韧带骨化者。

1.2 影像测量

1.2.1 C4/5节段椎间孔形态观察

采用Lightspeed 64 排双螺旋CT 机(GE 公司)对受测者行颈椎椎体扫描,受测者取平卧位。扫描范围为C1~T2,扫描厚度0.625 mm,然后将测量数据导入PACS 系统进行三维重建及测量。选择三维骨重建方法,调节到合适的FOV、窗宽值和窗位值。使C4/5椎间隙平面平行于其上下的终板水平,矢状面尽可能与C4、C5椎体垂直。

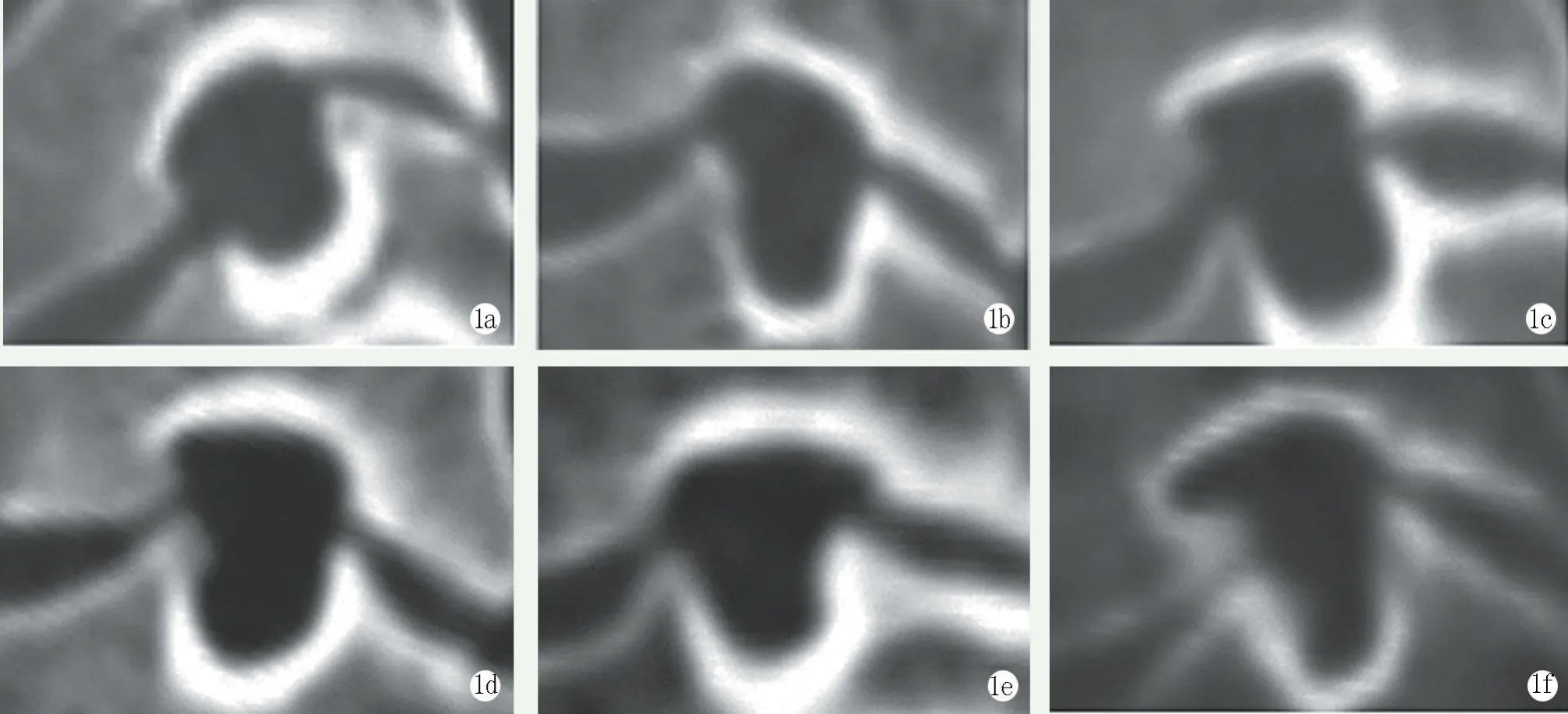

运用PACS 系统在调节至出现C4/5节段椎间孔横截面积最大的层面观察并记录下椎间孔的形态。大致分为类椭圆形、方形、圆形、马蹄形、纺锤形、不规则形6 种形态(图1)。

图1 C4/5 椎间孔影像形态分类。1a: 圆形;1b: 类椭圆形;1c: 方形;1d: 纺锤形;1e: 蹄形;1f: 不规则形。Figure 1.Imaging morphologic classification of C4/5 foramen.1a:Round;1b:Ellipsoid;1c:Square;1d:Spindle shape;1e:Hoof shape;1f:Irregular shape.

1.2.2 颈椎测量

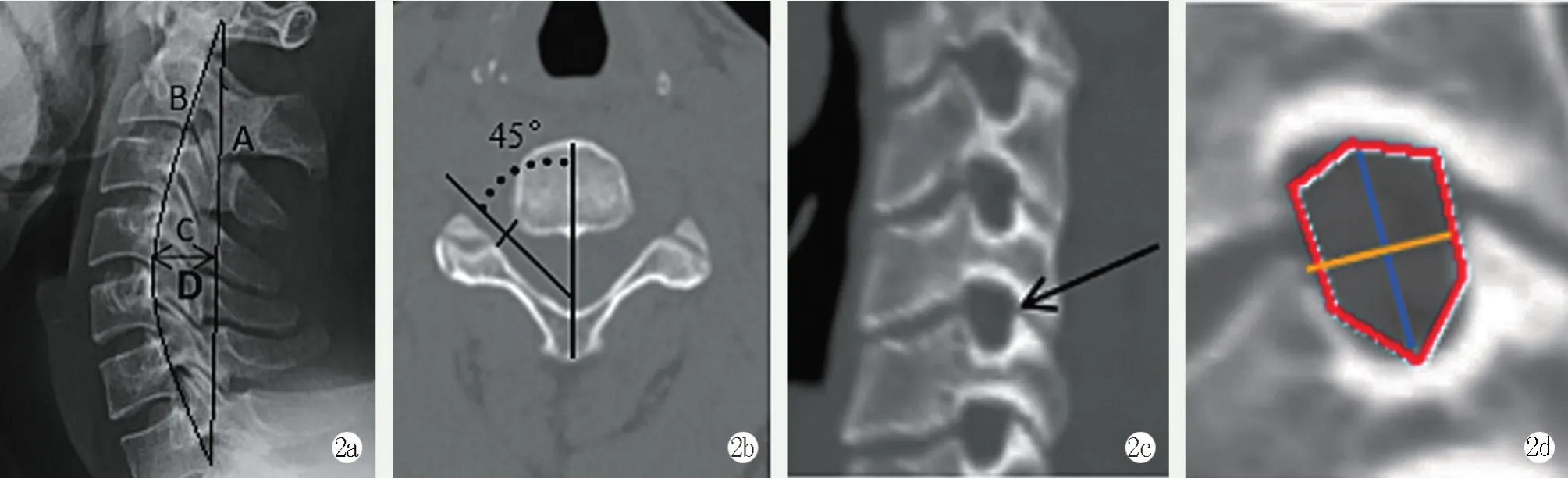

拍摄侧位X 线片时患者采取右侧站立位或正坐位,双肩自然下垂,下颌稍抬,正视前方,摄取颈椎侧位片,将测量数据导入PACS 系统(沈阳东软集团股份有限公司)。采用Borden 氏测量方法测量颈椎弓弦距(arch height,AH)[4],具体方法见图2a:在侧位X 线片上,作C2椎体后上角至C7椎体后下角的直线(A 线),再连接C2后上角与C3~C7每个椎体后部作一条弧线(B 线),作A 的垂线与B 线相交,A、B两线间最大距离记为C 线,C 线的长度记为D 值,即AH,单位为毫米(mm)(图2a)。

图2 颈椎影像测量。2a: Borden 氏测量方法测量颈椎弓弦高;2b: 椎间孔最大时的椎间隙平面;2c: 调整至椎间孔最大的矢状面进行C4/5 椎间孔测量;2d: 椎间孔高度(蓝线),椎间孔宽度(黄线),椎间孔面积(红线内范围)。Figure 2.Cervical imaging measurement.2a:Cervical bowstring height was measured by Borden's method;2b:The vertebral space plane at the largest foramen;2c:Adjust the sagittal plane to the largest foramen for C4/5 foramen measurement;2d:Foraminal height(blue line),foraminal width(yellow line),foraminal area(range of red line).

使用PACS 系统选取CT 扫描的C4/5椎间孔平面的图像,调整图像至C4/5椎间孔出现最大面积时的层面(图2b)。以此平面为基础以C5椎体最前缘至棘突作出正中线,与正中线所成角度为45°角作出过C4/5椎间孔的直线,然后作经过此直线的垂线,使过该垂线的C4/5椎间孔平面垂直于C4/5间隙所在的平面,调节至出现C4/5椎间孔横截面积最大时的图像(图2c)[5]。测量指标包括:(1)椎间孔高度(foraminal height,FH),C4椎弓根下缘中点到C5椎弓根上缘中点的间距(图2d 蓝线);(2)椎间孔宽度(foraminal width,FW:过C5椎体后上缘作垂直于椎间孔高度线的横线至C5上关节突(图2d 黄线);(3)椎间面积(foraminal area,FA),C4椎体后下角、C5椎体后上角、上下关节面内侧缘及上位椎弓根下方中点、下位椎弓根上方中点连线所形成的横截面积(图2d 红线内范围)[6];(4)C4/5椎间隙高度:前缘高度,C4/5间盘上下终板前角的垂直距离;后缘高度,C4/5椎间盘上下终板后角垂直的距离。

1.3 分组与评价

依据AH 颈椎力线的分组标准分为三组:前凸组,7 mm≤D 值<17 mm;变直组,0 mm≤D 值<7 mm;后凸组,D 值<0 mm。评估椎间孔形态,测量FH、FW、FA 和C4/5椎间隙高度,所有数据由2 名熟练的脊柱专科医师独立测量2 次,取均值。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0 软件进行统计学分析。计量数据以±s表示,资料符合正态分布时,采用单因素方差分析,两两比较采用LSD法;资料不符合正常分布时,采用秩和检验。计数资料采用χ2检验或Fisher精确检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 椎间孔形态

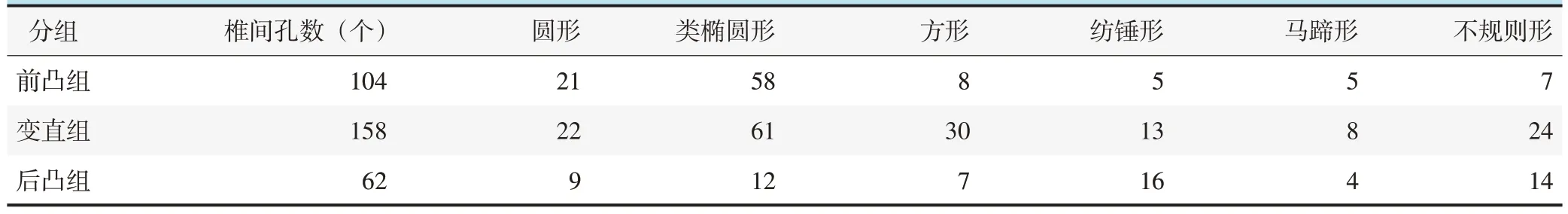

162 例受测试者,根据Borden 氏颈椎力线测量法将其分为前凸组52 例、变直组79 例、后凸组32例。双侧C4/5椎间孔共324 个,前凸组104 个,变直组158 个,后凸组62 个。颈椎力线变化明显影响C4/5椎间孔形态。通过本实验观察椎间孔形态大致分为6 种,圆形、类椭圆形、方形、纺锤形、马蹄形和不规则形,见表1。比较规则的形态圆形、类圆形、方形在各组中占比总合为前凸组为83.7%,变直组为53.5%,后凸组为45.2%,颈椎力线在从前凸、变直到后凸的过程中,规则的椎间孔形态比例呈下降趋势。

表1 颈椎力线三组C4/5 椎间孔形态分布Table 1 Distribution of C4/5 foraminal morphology among the three groups of cervical alignment

2.2 C4/5椎间孔测量

测量结果见表2,变直组FH、FA 明显大于前凸组和后凸组,差异有统计学意义(P<0.05)。而前凸组和后凸组间的FH 和FA 差异均无统计学意义(P>0.05);但后凸组的FW 明显小于前凸组和变直组(P<0.05),而前凸组和变直组FW 的差异无统计学意义(P>0.05)。C4/5椎间隙前缘高度为前凸组>变直组>后凸组,差异有统计学意义(P<0.05);后凸组C4/5椎间隙后缘高度明显小于变直组和前凸组(P<0.05),而变直组和前凸组无显著差异性(P>0.05)。

表2 颈椎力线三组间C4/5椎间孔影像测量结果(±s)比较Table 2 Comparison of imaging measures of C4/5 foramen among the three groups of cervical alignment(±s)

表2 颈椎力线三组间C4/5椎间孔影像测量结果(±s)比较Table 2 Comparison of imaging measures of C4/5 foramen among the three groups of cervical alignment(±s)

指标椎间隙前缘高(mm)椎间隙后缘高(mm)FH(mm)侧别P 值<0.001 0.021<0.001<0.001 FW(mm)<0.001<0.001 FA(mm2)左侧右侧P 值左侧右侧P 值左侧右侧P 值前凸组(n=104)4.1±0.5 3.8±0.5 9.1±0.9 9.1±0.8 0.740 4.9±0.8 4.9±0.9 0.981 0.4±0.7 0.4±0.1 0.887变直组(n=158)3.7±0.5 3.8±0.5 9.7±0.8 9.8±0.8 0.620 4.9±0.8 4.9±0.9 0.985 0.5±0.1 0.5±0.1 0.686后凸组(n=62)3.2±0.4 3.6±0.5 9.2±0.8 9.0±0.9 0.155 4.4±0.8 4.4±0.7 0.903 0.5±0.7 0.4±0.6 0.472<0.001<0.001

3 讨 论

颈椎力线的改变会引起颈椎一系列病理变化,如加速椎间盘的退变,引起颈椎小关节的炎症、增生等[6]。不同力线的颈椎都存在退行性改变,这可能与年龄因素有关[7]。本研究可见C4/5椎间孔形态的改变主要由C5椎体后缘的增生和C5上关节突增生肥大造成。C5为颈椎活动中心,使该节段椎体更容易产生增生骨赘,往往是两侧椎间孔发生形态改变的重要原因[8]。

本研究测量发现颈椎力线变直组的C4/5椎间孔高度最大,面积也最大,椎间孔面积受椎间孔高度的影响显著且呈正相关。对椎间孔动态研究的结果表明,颈椎在由过伸到屈曲的过程中椎间孔的高度被拉伸,同时面积增大[9]。变直组椎间孔面积大于其他两组,其测量结果均是受检者在自然静止状态下测量得出,颈椎长期保持变直、后凸状态可使椎管和椎间孔形态变化[10],与动态观察结果存在一定差异。

虽然变直组C4/5椎间孔高度和横截面积均大于其余两组,但其宽度较前凸组未出现明显的差异性,而明显大于后凸组。魏威等[11]通过对新鲜人体颈椎标本进行生物力学研究发现,颈椎后凸或变直使C4颈椎前柱所受应力增加44%,导致椎间盘退变加速,其支撑力下降,叠瓦状的关节突关节相对滑动,使椎间孔宽度明显减小,本研究中后凸组椎间孔宽度较前凸和变直组明显变窄,主要因为C5上关节突突入C4/5椎间孔内更加证实这一观点。另外,由于后凸使C4/5后方小关节应力增加[12],促使C5上关节突骨质增生变大,进一步减小椎间孔宽度。有研究报道术后出现C5神经根麻痹的患者术前C4/5椎间孔的宽度明显狭小,C5上关节突明显肥大[13],结合本研究,对于颈椎力线变直或后凸者,术中过度矫正力线,可能增加C5神经相关并发症发生率。

颈椎曲度与椎间盘退变呈高度负相关且相互影响[14],本研究中C4/5椎间隙前缘高度前凸组>变直组>后凸组,颈椎力线由前凸向后凸变化的过程中颈椎前柱所受应力比后柱逐渐增大,在此过程中椎间盘前缘压力逐渐增大并首先出现退变,随着前缘高度的丢失加剧,后缘高度也逐渐丢失,最终导致间隙塌陷、骨性结构间韧带松弛,后方小关节松动,加重颈椎不稳,继而椎间孔高度、宽度、面积均减小。有研究表明[15],多数颈椎力线变直或者后凸的脊髓型颈椎病属于脊髓线分型为III 型,其椎间隙呈前窄后宽,支持研究结果。

本研究中各组颈椎曲度变化相对较小,引起的径值变化较小,统计结果部分数据可能存在偏倚,本研究样本量较小,导致结果可能存在误差。