内异方联合米非司酮片治疗子宫内膜异位症临床研究

2024-03-07董亚娜李燕红唐亚辉丁玉李高申周艳艳

董亚娜,李燕红,唐亚辉,丁玉,李高申,周艳艳

1. 黄河科技学院医学院,河南 郑州 450000 2. 黄河科技学院附属医院中医科,河南 郑州 450000 3. 河南省中医院妇产科,河南 郑州 450000

正常情况下,子宫内膜位于子宫体内,当各种原因导致子宫内膜组织出现在子宫体以外部位时,称为子宫内膜异位症(EMT)。《子宫内膜异位症诊治指南(第三版)》[1]指出,口服避孕药物是治疗EMT相关疼痛的一线类药物。米非司酮为避孕药中的一种,现临床上常将其应用于EMT 的临床治疗,可改善小腹胀痛症状[2]。EMT 属于中医学癥瘕、痛经、血瘕等范畴。王肯堂《女科证治准绳》言:“若夫七癥八瘕,则妇人居多,七者火数属心,盖血生于心。八者木数属肝,盖血归于肝。虽曰强分,理似不混。夫癥者坚也,坚则难破。”书中详细描述血瘕相关症状,即“为血瘕之聚,令人腰痛不可以俯仰,横骨下有积气,牢如石,小腹里急苦痛,背膂疼,深达腰腹下挛”。唐容川于《血证论·瘀血》曰:“凡系离经之血,与荣养周身之血已睽绝而不合……此血在身,不能加于好血,而反阻新血之化机,故凡血证总以去瘀为要。”指出血证治疗要则在于祛瘀。因此,本研究基于“凡血证总以祛瘀为要”,选用内异方,观察该疗法治疗EMT 的临床效果,报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准符合《临床诊疗指南:妇产科学分册》[3]中EMT 西医诊断标准。经影像学、腹腔镜检查确诊,表现为月经异常、痛经及盆腔痛等症状。

1.2 辨证标准参考《子宫内膜异位症中西医结合诊治指南》[4]辨证为气滞血瘀证。主症:经期或经前小腹刺痛或胀痛;拒按,甚或前后阴坠胀欲便;经色暗;经行量多或经期延长;有血块。次症:盆腔有结节或包块;胸肋乳房胀痛;经前心烦易怒;口干便结;宫体压痛;神疲乏力;带下量多。舌脉:苔薄白,舌有瘀斑瘀点或紫暗,脉弦涩。符合上述2 项主症和3 项次症并结合舌脉即可诊断。

1.3 纳入标准符合诊断及辨证标准;无相关药物过敏史;患者与其家属已同意,签署知情书。

1.4 排除标准妊娠或有生育要求患者;凝血功能异常;伴有恶性肿瘤;沟通能力或认知功能异常。

1.5 一般资料选取2020 年2 月—2022 年5 月河南省中医院收治的108 例EMT 患者作为研究对象,按随机数字表法分为对照组和观察组各54 例。对照组年龄21~47 岁,平均(32.96±7.86)岁;病程11~31 个月,平均(20.63±6.55)个月;婚姻状况为已婚42 例,未婚12 例。观察组年龄23~44 岁,平均(33.28±6.79)岁;病程10~33 个月,平均(21.19±7.42)个月;婚姻状况为已婚45 例,未婚9 例。2 组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经河南省中医院伦理委员会审核批准(20200211)。

2 治疗方法

2.1 对照组给予米非司酮片(上海新华联制药有限公司,国药准字H10950202,规格:25 mg/片)口服,于月经第1 天口服,每次1 片,每天1 次,经期停药,持续治疗3 个月经周期。

2.2 观察组在对照组基础上联合内异方治疗。处方:土茯苓、香附、黄芪各15 g,大血藤20 g,地鳖虫、土贝母、鬼箭羽、连翘、乌药、虎杖、柴胡、白芍各10 g,均为河南省中医院门诊药房三九免煎颗粒。随症加减:月经过多,加三七、仙鹤草各10 g;腹痛强烈,加血竭、川牛膝各10 g。每天1 剂,均分为2 等份,每天2 次,于每天早晚饭后用200 mL 温水搅拌至充分溶解,口服,持续治疗3 个月经周期。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标①中医证候评分。参考《子宫内膜异位症的诊治指南》[5]评价中医证候,观察小腹胀痛、经血量少、经血夹血块症状,按严重程度评分0~6 分,分数越高表示临床症状越严重。②疼痛介质。分别于治疗前后的月经周期第10 天(即卵泡期),抽取患者清晨空腹肘静脉血3 mL,离心分离血清,采用由上海联祖生物科技有限公司提供的酶联免疫试剂盒测定神经生长因子(NGF)、前列腺素F2α(PGF2α)、前列腺素E2(PGE2)水平。③血液黏度。分别于治疗前后的月经周期第10 天(即卵泡期),抽取其清晨空腹安静时肘静脉血3 mL,采用众驰Zonci 全自动血流变检测仪(南京贝登医疗股份有限公司)测定血浆黏度、高切全血黏度及低切全血黏度。④血清相关因子水平。分别于治疗前后的月经周期第10 天(即卵泡期),抽取患者清晨空腹肘静脉血3 mL,离心取适量血清,采用上海臻科生物科技有限公司提供的酶联免疫试剂盒测定视黄醇结合蛋白4(RBP4)、细胞间黏附相关因子(ICAM-1)。分别于治疗前后的月经周期第3 天(即月经期),抽取患者清晨空腹肘静脉血3 mL,离心取适量血清,应用上海科澄维生物科技有限公司提供的酶联免疫试剂盒测定单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)水平。

3.2 统计学方法采用SPSS26.0 统计学软件分析数据。符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验;计数资料以百分比(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

4 治疗结果

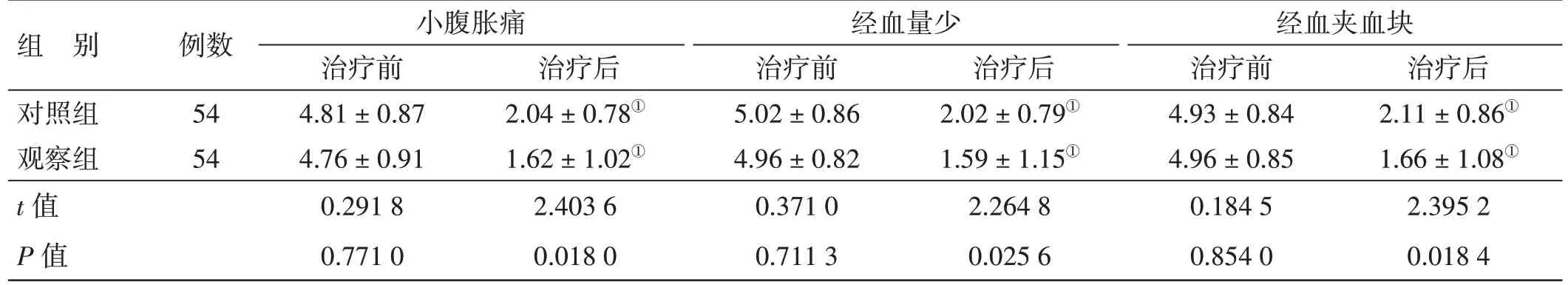

4.1 2 组治疗前后中医证候评分比较见表1。治疗前,2 组小腹胀痛、经血量少、经血夹血块评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组小腹胀痛、经血量少、经血夹血块评分均较治疗前降低(P<0.05),且观察组小腹胀痛、经血量少、经血夹血块评分均低于对照组(P<0.05)。

表1 2 组治疗前后中医证候评分比较(±s)分

表1 2 组治疗前后中医证候评分比较(±s)分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05

组 别对照组观察组t 值P 值例数54 54小腹胀痛治疗前4.81±0.87 4.76±0.91 0.291 8 0.771 0治疗后2.04±0.78①1.62±1.02①2.403 6 0.018 0经血量少治疗前5.02±0.86 4.96±0.82 0.371 0 0.711 3治疗后2.02±0.79①1.59±1.15①2.264 8 0.025 6经血夹血块治疗前4.93±0.84 4.96±0.85 0.184 5 0.854 0治疗后2.11±0.86①1.66±1.08①2.395 2 0.018 4

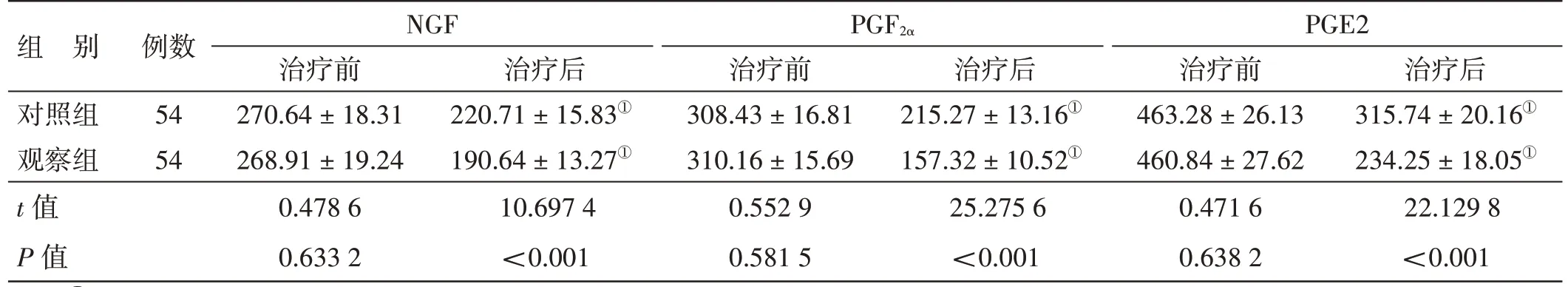

4.2 2 组治疗前后疼痛介质水平比较见表2。治疗前,2 组NGF、PGF2α、PGE2 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组NGF、PGF2α、PGE2水平均较治疗前降低(P<0.05),且观察组NGF、PGF2α、PGE2 水平均低于对照组(P<0.05)。

表2 2 组治疗前后疼痛介质水平比较(±s)pg/mL

表2 2 组治疗前后疼痛介质水平比较(±s)pg/mL

注:①与本组治疗前比较,P<0.05

组 别对照组观察组t 值P 值例数54 54 NGF治疗前270.64±18.31 268.91±19.24 0.478 6 0.633 2治疗后220.71±15.83①190.64±13.27①10.697 4<0.001 PGF2α治疗前308.43±16.81 310.16±15.69 0.552 9 0.581 5治疗后215.27±13.16①157.32±10.52①25.275 6<0.001 PGE2治疗前463.28±26.13 460.84±27.62 0.471 6 0.638 2治疗后315.74±20.16①234.25±18.05①22.129 8<0.001

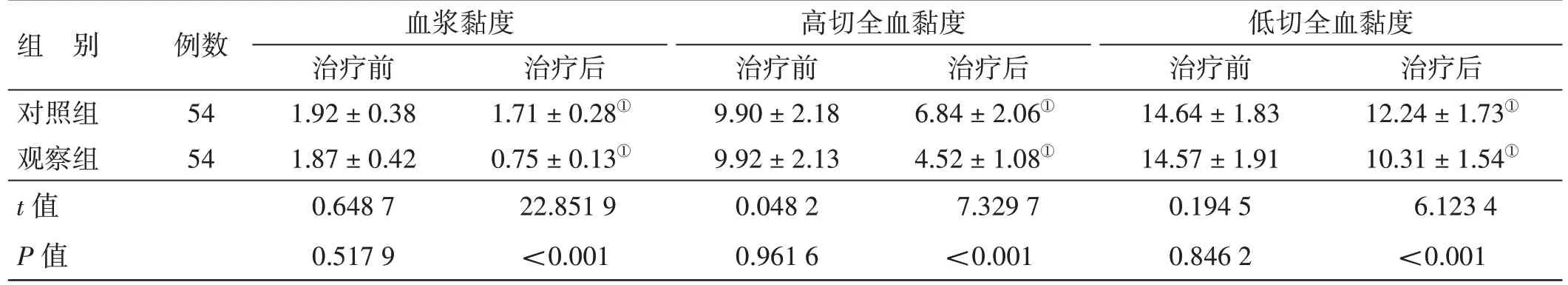

4.3 2 组治疗前后血液黏度比较见表3。治疗前,2 组血浆黏度、高切全血黏度、低切全血黏度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组血浆黏度、高切全血黏度、低切全血黏度均较治疗前降低(P<0.05),且观察组血浆黏度、高切全血黏度、低切全血黏度均低于对照组(P<0.05)。

表3 2 组治疗前后血液黏度比较(±s)mPa·s

表3 2 组治疗前后血液黏度比较(±s)mPa·s

注:①与本组治疗前比较,P<0.05

组 别对照组观察组t 值P 值例数54 54血浆黏度治疗前1.92±0.38 1.87±0.42 0.648 7 0.517 9治疗后1.71±0.28①0.75±0.13①22.851 9<0.001高切全血黏度治疗前9.90±2.18 9.92±2.13 0.048 2 0.961 6治疗后6.84±2.06①4.52±1.08①7.329 7<0.001低切全血黏度治疗前14.64±1.83 14.57±1.91 0.194 5 0.846 2治疗后12.24±1.73①10.31±1.54①6.123 4<0.001

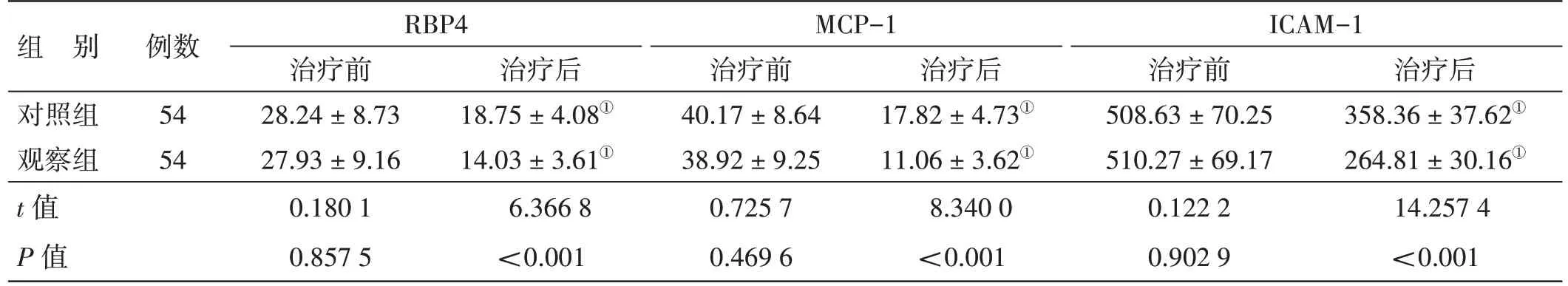

4.4 2 组治疗前后血清相关因子水平比较见表4。治疗前,2 组血清RBP4、MCP-1、ICAM-1 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组血清RBP4、MCP-1、ICAM-1 水平均较治疗前降低(P<0.05),且观察组血清RBP4、MCP-1、ICAM-1水平均低于对照组(P<0.05)。

表4 2 组治疗前后血清相关因子水平比较(±s)ng/L

表4 2 组治疗前后血清相关因子水平比较(±s)ng/L

注:①与本组治疗前比较,P<0.05

组 别对照组观察组t 值P 值例数54 54 RBP4治疗前28.24±8.73 27.93±9.16 0.180 1 0.857 5治疗后18.75±4.08①14.03±3.61①6.366 8<0.001 MCP-1治疗前40.17±8.64 38.92±9.25 0.725 7 0.469 6治疗后17.82±4.73①11.06±3.62①8.340 0<0.001 ICAM-1治疗前508.63±70.25 510.27±69.17 0.122 2 0.902 9治疗后358.36±37.62①264.81±30.16①14.257 4<0.001

5 讨论

异位的子宫内膜可侵犯机体任何部位,若异位在卵巢,可形成卵巢巧克力囊肿;异位在子宫肌层,可形成子宫腺肌症等。导致子宫内膜异位的原因尚不明确,可能与女性经血逆流或者宫腔内手术有关,子宫内膜通过静脉或淋巴系统播散到其他部位;也可能与遗传因素、免疫与炎症等因素相关[6-7]。药物保守治疗及手术治疗为EMS 患者的主要治疗方法,手术治疗利于病灶范围及性质的明确,利于患者疼痛程度的减轻,但由于囊肿可浸润、扩散与增长,手术分离易破裂而造成无法彻底清除,使得术后易复发,故临床多以药物保守治疗为主。米非司酮为临床上治疗EMT 患者经验用药,可改善其痛经症状,但可能引起腹泻、呕吐等[8]。相关研究指出,中药疗法可有效调节EMT 患者疼痛程度,改善其生活质量[9]。

米非司酮作用于下丘脑-垂体系统,促使性激素释放减少,推动内膜细胞萎缩、死亡进程,并促使核因子活性降低,使得异位内膜的间质细胞、内膜腺体凋亡,利于痛经、腹痛等症状改善,对疼痛相关因子水平有一定调节作用[10]。《血证论》中载:“一切不治之证,总由不善去瘀之故。”指出血证迁延不愈的关键在于“瘀”,又言:“此血在身,不能加于好血,而反阻新血之化机,故凡血证总以去瘀为要”。言明血证当以活血化瘀为主。本研究采用内异方,方中君以土茯苓清热除湿、解毒通络,地鳖虫活血止痛;臣以土贝母散结解毒,鬼箭羽通络解毒消肿,大血藤散瘀止痛、清热消肿,连翘清热解毒、散结消肿;香附理气解郁、止痛调经,炙黄芪健脾益气,乌药行气散寒止痛,共为佐使之药,全方共奏行气化瘀、解毒消痈之功,严格遵循活血化瘀的原则,点明“凡血证总以去瘀为要”的核心,从而有效改善小腹胀痛、经血量少等症状。药理研究显示,大血藤中含有丰富的黄酮类化合物和多酚类化合物等天然抗氧化剂,可以清除体内产生的自由基,减轻组织损伤,具有良好的镇痛活性[11];香附中的挥发油如β-石竹烯和茴香醚可影响神经细胞传递机制,利于镇痛效果的改善[12];柴胡中的柴胡苷和柴胡素可影响神经递质的释放和对离子通道的调节,且可调节中枢神经系统的功能,改善情绪,缓解精神紧张和焦虑等情况,减轻疼痛感受,从而调控疼痛相关因子水平[13]。本研究结果显示,治疗后2 组小腹胀痛、经血量少、经血夹血块评分较治疗前降低,观察组低于对照组;2 组NGF、PGF2α、PGE2水平较治疗前降低,观察组低于对照组,表明内异方可改善EMT 患者临床症状,调节疼痛介质。

米非司酮对子宫内膜细胞的凋亡、坏死过程具有诱导作用,促进子宫内膜萎缩、退化,利于病灶坏死与吸收,对微循环有改善作用[14]。内异方中,白芍的主要成分白芍总苷可激活丝氨酸/苏氨酸激酶-内皮型一氧化氮合酶-环磷酸鸟苷通路,抑制L 型钙离子通道,利于血管扩张;且白芍总苷可增强红细胞的变形能力,激活凝血酶原,利于高、低切变率下全血黏度及血浆黏度的降低[15];地鳖虫中的多肽成分可调节血液流动性及黏滞性,降低全血黏度,且其含有的溶栓酶可减少纤维蛋白原的含量,抑制血液凝固过程与血小板的聚集[16];鬼箭羽水煎液可提高血浆纤溶活性,利于血液黏度的调节[17]。本研究结果发现,观察组治疗后血浆黏度、高切全血黏度、低切全血黏度低于对照组,表明内异方可改善EMT 患者血液黏度。

米非司酮由19-去甲睾酮衍生,可促使白细胞介素-6 及肿瘤坏死因子-α 释放减少,使免疫反应减轻,利于机体内环境的稳定,可一定程度调节血清相关因子水平[18]。内异方中,大血藤中的黄酮类和多酚类化合物可抑制炎性细胞释放的多种炎症介质,减轻炎症反应[19];黄芪中的总黄酮可抑制白细胞趋化、减少组织水肿和局部血管扩张,且黄芪总黄酮可增强机体防御能力,提高免疫功能,从而共同发挥抗炎作用[20];香附中的β-石竹烯和茴香醚等可调节机体的免疫功能,增强免疫力,拮抗白细胞趋化及致炎物质的产生[21]。结果发现,2 组治疗3 个月经周期后RBP4、MCP-1、ICAM-1 水平较治疗前降低,观察组低于对照组,表明内异方可改善EMT 患者血清相关因子水平。

综上所述,基于“凡血证总以祛瘀为要”,内异方可改善EMT 患者血液黏度,调节血清相关因子水平,改善临床症状及疼痛介质,疗效优于米非司酮。