城市国际化评价与路径研究

2024-03-07武戈陆忠洋

武戈 陆忠洋

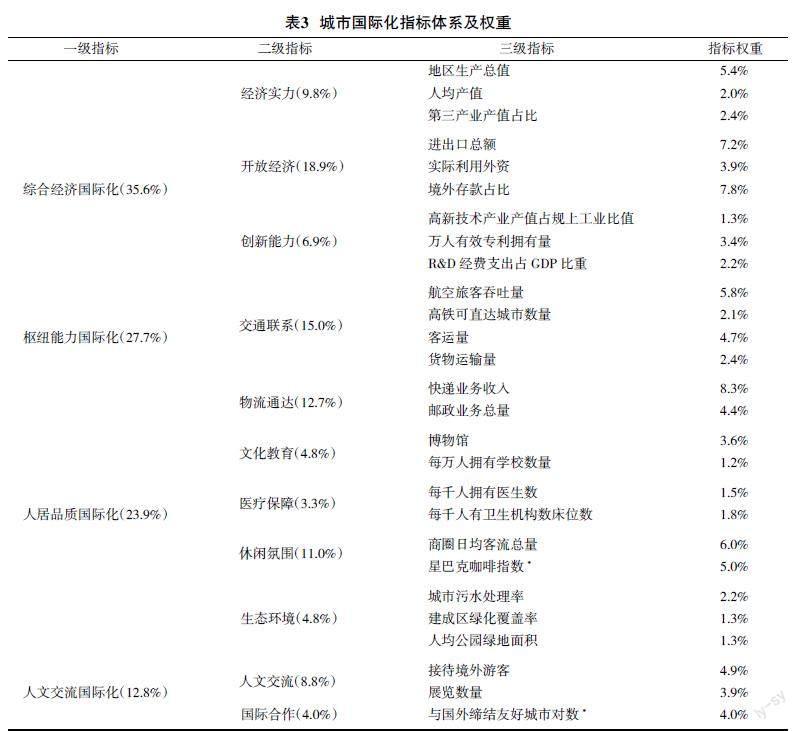

摘 要:城市国际化是城市更好融入国内国际双循环的现实需要,也是转变城市发展方式和增强城市竞争力的有效路径。从经济实力国际化、枢纽能力国际化、人居环境国际化、人文交流国际化等四个维度共27个指标,构建城市国际化综合评价指标体系,运用熵值法进行评价分析。通过对城市国际化开展评价研究,系统分析无锡、苏州、杭州、合肥等城市国际化发展的水平及优劣势,并从顶层设计、产业谋划、人居环境、文化等方面提出相应的优化路径,最后通过对城市多维度分析,整合城市特色,找准城市定位,因城制宜推动城市国际化水平的提升。

关键词:城市国际化;综合评价;熵值法

中图分类号:F49;X22 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2024)02-0051-05

一、背景

20世纪80年代以后,经济全球化和区域一体化成为国际政治、经济、文化生活中的主流,城市国际化的浪潮开始席卷整个世界。尽管近年来世界百年变局和世纪疫情交织,经济全球化遭遇逆流,但全球化大潮不可挡,融合大趋势未变。全球化背景下没有哪个城市会是一座孤岛,融入世界是推进城市国际化建设的必由之路。

随着城市国际化建设进入一个探索新阶段,我国踏上社会主义现代化建设新征程,进入高质量发展阶段。国际性城市是代表国家参与世界经济竞争与合作的重要力量,建设国际性城市是中国把握世界经济增长重心转移、构建新发展格局、向高质量发展的关键所在。因此,推进城市国际化发展亦是融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是提高国际影响力与竞争力的关键环节。

二、文献梳理

国内外学者对城市国际化的研究主要分为两种,分别为单一指标的评价和综合指标的评价。有关单一指标的评价研究,对于城市国际化的评价,早期的国外学者Castells(1996)[1]重点关注国际交往的流量,Beaverstock和Taylor(1999)提出国际化城市是现代服务业的集合地,美国学者Sassen(2001)从企业区位选择的角度研究城市国际化;国内学者叶贵勋和金忠民(2000)则强调城市基础设施对于其国际化发展的重要性。

关于多维综合评价体系的研究,目前对城市国际化指标体系的研究主要有《世界级城市名册(GaWC)》《伊斯坦布尔世界城市年会指标体系》《全球化城市指数(GCI)》等具有代表性的指标体系。国内方面,在上海、深圳等改革开放前沿城市的引领下,成都、宁波、青岛等城市也立足自身实际,形成了各具特色的城市国际化指标体系。

三、城市国际化指标体系构建

(一)数据来源与权重确定

城市数据来源于各城市2021年统计年鉴和统计公报、第一财经知城数据平台、《中国展览数据统计报告》、各城市外事办网站。根据各个城市数据的可获得性,结合城市地区生产总值排名,本文选择苏州、成都、杭州、南京、宁波、青岛、长沙、佛山、合肥、南通这10个城市进行横向对比,分析各个城市国际化程度及存在的差距。此外,上海市作为知名国际大都市,在城市国际化建设上已成为国内各城市学习的标杆,故本文借鉴宋炳林(2017)等人的研究,选用上海市作为标杆城市,以上海市的对应数据为参照,采用修正的最小-最大标准化方法对数据做处理。

对于正向指标:

若X'ij>1,则按1赋值。

其中,Xij、X'ij分别为第i个城市、第j个三级指标的原始数据与标准数据,Xj为第j个三级指标的上海数据。

权重确定。借鉴众多学者的研究,本课题选用熵值法来计算指标权重。熵值法是一种常用的赋值方法,主要利用熵值来判断每个指标所含的有效信息量,并以此来确定每个指标的权重,可有效避免人为主观因素的影响。熵值法下,熵值越高,则无序度越高,有效信息越少,权重也越小。计算方法如下:

(1)计算第i个城市第j项指标的比重:

其中,X'ij为第i个城市第j个三级指标的标准化数据。

(2)计算第j项指标的熵值eij:

其中,k>0,k=1/ln m,0≤eij≤1。

(3)计算第j项指标的差异系数Dj:

(4)计算第j项指标的权重Wj:

(5)通过加权求和计算第i个城市的综合评价得分Si:

(二)构建评价指标体系

综合国内外指标体系有关指标选取,将城市国际化划分为经济实力国际化、枢纽能力国际化、人居环境国际化、人文交流国际化等四个维度,并下设二级指标、三级指标,构建“与时代合拍、与国际接轨、与实际相符”的城市国际化指标体系。

四、城市國际化对比分析

根据各个城市数据的可获得性,结合城市地区生产总值排名,本文选择无锡、苏州、成都、杭州、南京、宁波、青岛、长沙、佛山、合肥、南通这11个城市进行横向对比,分析各个城市国际化程度及存在的差距,并从综合经济、枢纽能力、人居品质、人文交流四个维度对比分析。

根据综合评价表,从综合得分看,杭州市综合得分排名第一,其次是苏州市和青岛市。从分项指标来看,在综合经济国际化方面,苏州市以较大优势排名第一,这主要得益于其自身的经济实力与开放水平;枢纽能力国际化方面,杭州市以较大优势排名第一,其在交通联系和物流通达两方面的表现均较为优秀;人居品质国际化方面,长沙市凭借文化教育和医疗保障上的相对优势排名第一;人文交流国际化方面,成都市无论是在境外旅客数量、展览数量还是在友城数量上都具备绝对优势。

五、城市国际化实施路径

一座城市的国际化程度是其外向辐射力与内向集聚力的总和。城市的外向辐射度越强,意味着越能更深度地融入全球产业链、参与全球标准制定、对外传递价值导向。城市的内向集聚力越强,则意味着越能更广泛地汇聚国际资源。未来向区域中心城市和国家亮点城市跨越的过程中,将从以下几个方面发力。

(一)以顶层设计为引领,强化国际化战略指引

结合城市自身特色,进一步明确城市国际化的战略定位。第一,向世界看齐。在接轨国际通行标准的基础上,结合资源要素,提出城市国际化发展战略;抓住新发展格局机遇,内循环以经济发展为主辐射区域,外循环扩大开放交流,进而联系全球,深度融入全球经济体系,参与全球竞争。第二,向全国看齐。借鉴国内城市国际化发展经验,制定全市中长期城市发展规划,推动江南文化与国际化元素有机融合、协调发展;明确城市国际化建设的发展要求、发展目标等,有序推进城市国际化建设。

(二)以产业创新为重点,深化国际产业合作

开展国际产能合作,以优势产能主导,推进本土企业加快全球化布局,拓宽高质量“引进来”和高水平“走出去”路径。第一,加速壮大数字经济。大力推动数字产业化和产业数字化,以数字化引领现代化,培育经济高质量增长动能。第二,强化企业创新主体地位。提高企业创新的积极性,充分发挥企业创新和成果转化能力,深化产学研协同创新行动,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的产业科技创新体系。第三,提升产业国际影响力。产业国际化是推动城市国际化的重要抓手。首先,在国际产能合作方面,在优势行业上集中发力,将其打造成为具有一定影响力的地标产业集群。其次,在融入全球产业链方面向产业链、价值链、创新链中高端环节延伸。

(三)以生态宜居为核心,建设国际人居环境

践行以人为本,城市国际化的关键在于人才国际化。第一,提升国际人才满意度。只有吸引、汇聚、留住国内外人才,才能驱动城市高质量发展。第二,从医疗和教育出发,进一步扩大基础资源供给力度和优化医疗教育资源布局,提高其服务质量与品质;提高社区卫生服务能力和标准,扩大医疗服务的供给和覆盖能力;促进基础教育优质发展,优化职业教育匹配产业发展,提升高等教育质量。第三,提升国际宜居生态舒适度。实现空气、水域、绿化等方面质量全部达标,坚持保护生态环境原则,与青山绿水相伴成长。

(四)以交通枢纽为纽带,连接城市生活空间

第一,以便利交通枢纽建设为前提,增强交通通达性。积极推进城内城际“交通圈”和“物流圈”建设,提高城市内外交通效率,从而提升居民的城市生活幸福指数。第二,以“城市小圈”融入“区域大圈”,绘就乐享“轨道上的都市生活”新图景。推动高铁、城际、市域线与地铁四网进一步融合,串联起“省-市-区-社”等重要节点畅通发展,连接陆海空重要交通枢纽,实现各板块交通枢纽站点全覆盖,提升大枢纽、大通道、大网络、大循环的能级。

(五)以山水文旅为导向,加强人文交流合作

城市国际化发展的一个关键在于城市形象。城市文化是城市的内在品质,是城市国际化的基础。良好的城市形象不仅有助于增强城市居民的凝聚力,还有助于提升城市的整体竞争力。第一,加大特色化文化品牌建设与宣传。以文化底蕴为源泉,讲好人文故事,塑造城市形象。加强非遗文化传承的扶持工作,用有鲜明特色的地域文化宣传城市。与时俱进,推动传统文化走出去,丰富传统文化内涵,打造具有文化特色的城市名片。第二,促进现代文化产业国际化发展。打造文化产业品牌工程,加强国际交流合作,主动推进相关国际平台建设,增强文化产业国际知名度。第三,优化文旅体验感,提升文化影响力。对内要深入挖掘对外开放的文化基因和经贸交往的历史脉络,对外要加强科技和文化领域的国际交流。用独特的文化内涵吸引游客的“眼”,用别具一格的文旅体验抓住游客的“心”。

参考文献:

[1] Castells M.The Rise of Network Society[M].Oxford:Blackwell,1996.

[2] Besverstoek,J.V,Smith RG,Taylor PJ.A roster of world cities[J].Cities,1999(16):445-458.

[3] Sassen S.The global city:New York,London,Tokyo[M].Princeton:Princeton University Press,2001.

[4] 叶贵勋,金忠民.上海与国内外大城市指标的比较研究[J].规划师,2000,16(2):83-87.

[5] 周一星.新世纪中国国际城市的展望[J].管理世界,2000(3):18-25.

[6] 柴婧,俞露.未來杭州城市国际化的价值取向[J].浙江经济,2021(12):56-57.

[7] 杭州市发展和改革委员会课题组.城市国际化示范区评定标准研究:以杭州为例[J].中国标准化,2021(3):122-126.

[8] 周阳.武汉国际化发展的现状与未来方略[J].长江论坛,2020(1):23-27.

[9] 李阳.宁波港城互动的发展趋势与推进对策研究[J].产业创新研究,2020(1):38-41.

[10] 李俊,张鲁丹.城市国际化评价指标和建设路径研究:以杭州为例[J].上海管理科学,2017,39(4):110-115.

[11] 罗玉婷,陈林华,徐晋妍.大型体育赛事助力上海城市国际化历程、经验及启示[J].体育文化导刊,2019(12):37-43.

[12] 林卡,王丽铮.城市国际化指标体系研究[J].浙江社会科学,2019(12):81-86,158.

[13] 陈林华,刘东锋.国际体育赛事举办与我国城市国际化:历程、经验与展望[J].体育科学,2019,39(11):15-25.

[14] 张丽.国际交往中的城市:营销与功能提升[J].财经问题研究,2019(2):122-128.

[15] 李明超.基于区域竞争力的城市国际化评估与提升路径[J].企业经济,2017,36(10):127-133.

[16] 黄国灿,何燕.基于“五大发展理念”的厦门城市发展建设研究[J].吉首大学学报(社会科学版),2017,38(S1):74-77.

[17] 宋炳林,陈琳.长三角五大都市圈中心城市国际化水平比较研究[J].浙江社会科学,2017(6):57-64,156-157.

[18] 黄宝连“大事件”效应与城市国际化进程[J].中共浙江省委党校学报,2017,33(1):88-92.

[19] 乔章凤,李青原,李丛珊.国际化城市产业发展模式与特征分析[J].国际经济合作,2016(11):76-79.