北京市职住失衡驱动因素研究及其对雄安新区规划的启示

2024-03-06马光明

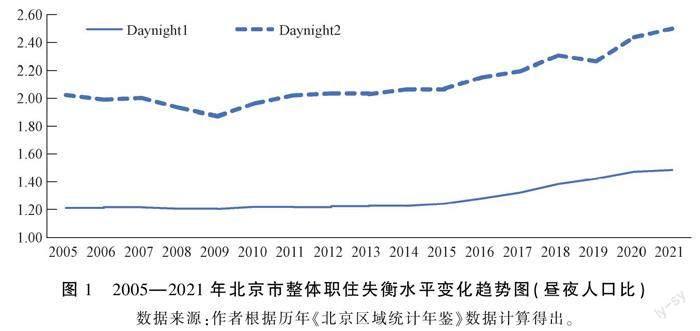

[摘 要]职住失衡是近年来国内城市治理领域常见的“大城市病”之一,北京市尤为典型与严重,其成因与治理经验对新城规划有重要借鉴意义。我们采用“昼夜人口比”作为职住失衡水平的测度,发现由于城市产业结构的空间布局由核心城区向外围郊区扩散的速度暂未能跟上人口向外围转移的速度,考察期内北京市整体职住失衡程度趋于加剧,核心城区越来越偏向工作区,而外围郊区尤其是近郊区县则愈加偏重居住功能。基于2005—2021年北京市16区县面板数据模型的一系列实证研究发现:区县房价收入比越高,该区县越倾向成为常住人口流出的工作区;而地铁开通以及教育、医疗、零售市场的发展则会吸引居住人口流入,使之更偏向于居住而非工作的“睡城”,且该影响在去除了密云、延庆、平谷三个远郊区县后更为显著;各因素对核心城区与近郊区职住比的影响存在显著差异。雄安新区等国内新城规划时应注意借鉴北京经验,通过在城市区域内多点均衡配置优质产业、平衡区域间房价与房租差距、设置网格状交通系统等措施预防严重职住失衡现象。

[关键词] 城市规划;职住失衡;大城市病;产业结构

[中图分类号]F299.2;TU984.222.3[文献标志码]A[文章编号]1672-4917(2024)01-0021-15

一、引言

职住失衡是城市治理领域常见的“大城市病”之一,主要表现为城市居民工作区域与居住区域空间分离程度较大,劳动者需要花费大量时间进行工作通勤。当前该现象普遍存在于北京、上海、广州等国内大城市之中,反映了城市内部区域经济与人口居住空间发展不平衡的情况,且并非中国城市所特有。2010年以来,随着中国各大城市中心区域房价与房租跟外围区县相比差距越来越大,同时外围区县交通、住房、医疗、教育等基础设施快速提升,大量常住人口转移至郊区居住,但核心城区产业与就业向城市外围的转移速度总体滞后于常住人口的外移,使得近年来国内大城市“职住失衡”现象愈加明显,其中尤以首都北京更为典型和严重。住房和城乡建设部等联合发布的《2022年全国主要城市通勤监测报告》显示,44个中国主要城市中,平均13%的人口承受单程超过60分钟的极端通勤,而北京市2021年多达30%的人口忍受极端通勤,该比例正逐年增加。不少学者指出北京市域范圍内职住空间呈现明显圈层格局,核心区县承担了北京市重要的就业职能,而边缘集团则承担了北京市居住郊区化的主要功能[1],“职住分离”已经在北京等特大城市演化成较为严重的“职住失衡”现象。该现象对城市治理各方面有重要影响,如易造成早晚高峰严重拥堵、居住区人均资源降低、城市外围劳动者幸福感降低等负面问题[2]。“职住失衡”现象已经引起各大城市决策部门的高度重视,开始积极采取措施调整城市产业结构的空间布局,增加城市郊区区县工作岗位。例如北京市在《北京城市总体规划(2016年—2035年)》中明确提出,要“疏解核心城区非首都功能”“高水平规划建设北京城市副中心”“强化多点支撑,提升新城综合承接能力”,构建“一带、一轴、多组团”的城市空间结构,并计划将2020年全市城乡职住用地比例由现状1∶1.3调整到1∶1.5以上,到2035年调整到1∶2以上。这些措施与规划初步增加了外围郊区的产业与就业机会,城市新区产业组团规模化趋势明显,对缓解大城市愈演愈烈的职住失衡现象有积极作用。但由于城市产业空间布局的调整需有相当时间才能逐步到位,短期效果尚不突出。另外,近年来各大城市常住人口基于房价等经济因素也在由核心区向外围区县自发转移,同时各城市规划也大多要求疏解核心城区人口密度,例如《北京城市总体规划(2016年—2035年)》明确提出要“降低城六区人口规模”,“到2020年中心城区集中建设区常住人口密度由现状1.4万人/平方公里下降到1.2万人/平方公里左右,到2035年控制在1.2万人/平方公里以内”,这意味着外围郊区常住人口规模也在同时扩大,这在郊区产业岗位未能充分增长的背景下可能加重大城市的职住失衡状况。

鉴于职住失衡现象对城市效率、城市治理与居民体验具有较多负面影响,厘清中国大城市职住失衡的影响因素,对雄安新区等国内新城规划与建设尤其具有重要意义。雄安新区地处北京、天津、保定腹地,当前有约120万常住人口,远期规划人口将达到200万~250万,已属于Ⅱ型大城市范畴。鉴于其“千年大计、国家大事”国家级新区的高定位与发展前景,未来必将有大量人口涌入,且其正处于从雄县、容城、安新之间的起步区域逐渐往外扩张的初期建设阶段,未来将由起步区约100平方公里扩展至多达2000平方公里的远期控制区。因此,针对未来雄安新区人口及城市规模的扩大,在北京等国内大城市发展经验教训的基础上,基于“职住平衡”思路预先进行科学规划,对完善雄安新区后期治理、提升居民居住品质、畅通城市经济循环有事半功倍的效果。

由于雄安新区发展时间较短,职住分离现象并未显著展示出来,统计数据也相对较为缺乏,本文以当前职住失衡严重的北京市作为大城市样本进行“解剖”,基于2005—2021年北京市整体及16个市辖区县截至2015年11月,北京市下辖的县已全部升级为区,因文中数据来自2005—2021年,故对北京下辖区仍采用“区县”说法。的面板数据对大城市职住分离的最新发展趋势进行数据测度与实证研究,明确可能影响大城市职住失衡的主要因素,并基于实证研究结论,对雄安新区等国内新建城市或城市群的规划设计提供重要前期借鉴。

二、文献综述

关于城市职住失衡水平的影响因素,已有文献基于各自量化方法进行深入研究并得出了相应结论。

首先,大多数学者认为政府土地与住房政策、就职单位住房制度与条件是造成职住失衡现象的重要成因。例如对北京市职住失衡影响因素的研究发现,居住区位、就业区位、学历和单位规模对职住分离具有明显影响[3]。另外,一些制度性因素,如土地市场化改革、住房政策、单位制度改革、城市空间扩展等对就业和居住特点也可能产生重要影响,居民就业单位的社会经济属性、住房分配制度必然影响员工工作地点与居住地的地理距离。不少研究发现,由于大型国有企业或行政事业单位历史上有福利分房政策,或者提供更为优厚的就近租房条件,非国有企业单位的中低收入居民相对于在行政事业单位或大型国有企业的同收入水平就业者的职住分离程度往往更为严重[4-5]。

其次,居民收入水平与城市房价的关系是造成职住分离与职住失衡的重要因素。该领域的研究认为,较低的居民收入与较高的城市郊区化程度都会造成就业与居住的空间性失配,最终导致职住平衡性降低,进而出现较严重的职住失衡现象[6]。追求更丰富发展机会的新移民收入与高地价/高房价之间存在较大差距,使劳动者被迫选择离城市中心更远的郊区或周边房价较低的城市居住,造成了职住失衡[7]。在此基础上,一些学者提出近年来不断提速的城市郊区化是造成职住分离的一大影响因素。例如有学者通过分析上海浦东区的改革发展历程,认为由于核心城区房价超过大多数居民的承受能力,住房区域不断向土地成本与房价更为便宜的郊区发展,是职住分离的重要诱发因素[8]。更进一步,由于各大城市产业郊区化与住宅郊区化同步不同速,住宅郊区化速度远远高于产业向核心城市周边转移的速度,形成就业人口的居住地和工作地在空间上的过度分离,即“居住与就业的空间错位”,从而造成职住分离现象在各大城市屡屡产生[9-10]。

同时,部分学者认为城市交通系统与交通工具的发展完善也是加剧大城市职住分离的重要因素之一。有研究发现,近年来中国各省市私家車普及率的大幅提升是职住失衡的重要推动力量。居民乘坐私家车出行能够节省通勤时间,抵消长距离通勤带来的负面效应与疲惫感,从而增加就业人口远距离通勤扩散的可能性,加快职住分离的产生[11]。而近年来大量发展的地铁等城市轨道交通一方面固然是职住分离现状导致的客观需求;但另一方面,便捷省时且相对廉价的轨道交通允许居民居住地更加远离工作地点,也在一定程度上加快了大城市区域职住分布失衡的发展,并在城市郊区形成围绕地铁站点发展的居民居住集聚带[12]。

另外,也有学者从城市经济与产业发展的历史角度进行分析。例如有研究认为,我国20世纪80—90年代进行的市场化经济和制度改革对城市职住分离的形成有促成作用[13],尤其是受城市产业发展与扩张造成的企业集聚区域变迁、不断发展的城市新区建设、居住空间扩张等因素影响,使得原先较为紧凑的职住距离随城市产业扩张而日渐扩大 [14]。

综上,已有文献对大城市职住失衡或职住分离的成因给出了基于各自角度的解释,包括中心外围房价差距、政府土地/住房政策、城市交通系统发展水平、城市经济与产业布局等。但已有文献大多采取理论分析的形式,规范的实证研究较少,且大多针对影响城市职住分离的某一点因素展开。同时,针对职住分离的测度往往基于城市整体层面,而大城市不同区县的职住分离程度很可能存在差异。本研究的创新在于:一方面,基于北京市16区县层面的面板数据,系统测度北京市整体与各区县的职住分离水平及其影响因素,角度更为细致;另一方面,综合考虑可能影响城市职住失衡的多项因素,包括房价、教育、交通、市场等诸多变量,分析更为全面。

三、北京市整体及各区县职住失衡水平的量化测度

(一)指标量化说明

关于本文关键自变量,即城市整体或各市辖区职住失衡水平的测度,现有研究主要分为三大类。第一类是以各区域居民通勤时间或距离等作为测度工具,即通勤时间越长,通勤距离越远,则职住失衡程度越严重 [15-16]。第二类是从人口角度出发,构建各类职住人口指数等指标进行测度。例如有学者计算“居住—就业吸引度指数”来量化职住分离水平[17];有学者用“昼夜人口比”反映城市各地区职住比,即用各区域就业人口数代替白天人口数,常住人口数代替夜间人口数计算相对比重[18];也有学者构建“居住者就业平衡指数=同时在该区块就业和居住的人数/本区块居住的总人数”和“就业者居住平衡指数=同时在该区块就业和居住的人数/本区块就业的总人数”以反映职住平衡度[19-20]等,其本质都是类似的。第三类是利用大数据研究职住失衡问题。例如利用公交刷卡数据分析北京职住关系[21],利用基于普查数据计算得到的名义职住比等指标和基于手机信令数据测度的名义及实际职住比等指标进行主成分分析[22-23],等等。

显然,使用第一类或第三类方法,即基于通勤数据、手机信令等大数据计算得到的结果,作为城市各区域职住失衡水平的测度指标的准确度相对第二类方法更高,但其缺陷也显而易见,即在数据可获得性方面难以获取城市各地区长期连续的、各期样本与统计口径均一致的面板数据。因此,使用这类大数据指标的文献大多用其来精确展示某一时期(通常是一个月)某城市各区域的职住分离状况来表征某一时期的水平。而本文希望研究较长时期(2005—2021年)北京市各区域职住分离水平的影响因素,需要使用每年各区域的连续面板数据进行基于计量模型的实证分析,因此考虑采用第二类思路。参照梁海艳等 [24]、郑思齐等[25-26]在实证研究中普遍使用的“职住人口比”方法,以各区县的“昼夜人口比”(Daynight)作为各区县职住失衡水平,反映各区县各年职住失衡程度,数据来源为2005—2021年《北京区域统计年鉴》。计算公式为:

其中,Daynightit为各区县各年昼夜人口比,表示各区县各年职住失衡水平。Workerit为各区县各年就业人口数,用各区县各年城镇单位年末从业人口数来表示(农业劳动者依赖土地进行生产,几乎不存在职住分离问题);Residentsit为各区县常住人口数;Workert表示北京市全市城镇单位年末就业人口数;Residentst为北京市全市常住人口数。显然,该指数反映的是各地区相对就业人数与相对常住人口数之比(由于就业人口更多反映白天人口,常住人口更多反映夜间居住人口,因此该指标被称作“昼夜人口比”)。Daynightit小于1,表明在该区县就业人口比重相对常住人口比重更低,属于“居住多、就业低”的“睡城”;如其大于1,则说明该区县就业比重相对常住人口比重更高,属于工作区;该指标若等于1,则说明该区县处于一个职住相对均衡的状态,居住人口占全市比重与就业人口占全市比重基本相同。

(二)北京市整体职住失衡水平的量化测度

首先,测度北京市整体职住失衡水平的变化。具体思路是,依据《北京市主体功能区规划》《北京城市总体规划(2016年—2035年)》等文件精神,将北京市分为“核心城区”(包括首都功能核心区与城市功能拓展区,前者包含东城区与西城区,后者包括朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区,二者一般合称“城六区”)和“外围郊区”(包括城市发展新区与生态涵养发展区,前者包含通州区、顺义区、大兴区、昌平区、房山区,后者包括门头沟区、平谷区、怀柔区、密云区、延庆区,一般将前者称为北京市的近郊区,后者则称为远郊区)两大部分,并用“核心城区”的昼夜人口比“Daynight1”反映北京市整体各年职住失衡程度。另外,为稳健起见,再单独以首都功能核心区(东城区、西城区)作为北京的核心城区,测算北京市整体职住失衡度“Daynight2”,具体数据如图1所示。

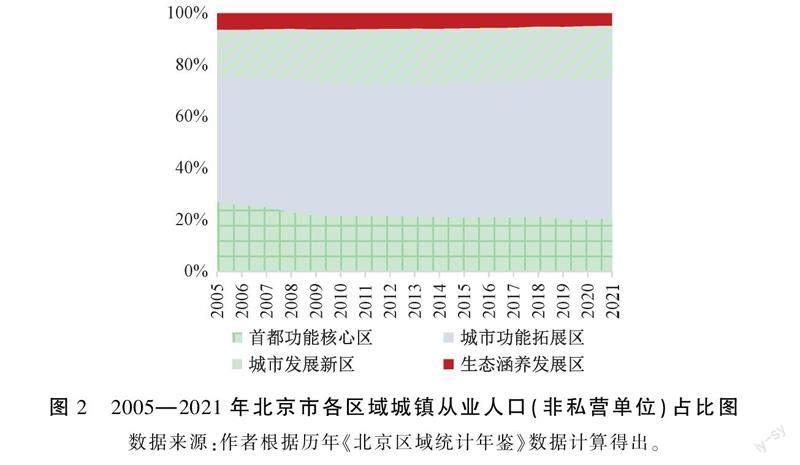

由图1可见,北京市2005—2021年的职住失衡水平有明显加大,而2015年后增速出现显著增大。为研究其原因,进一步考察北京市整体职住失衡水平指数“昼夜人口比”的两个组成部分,即“就业人口占比”与“常住人口占比”变化趋势。图2和图3分别给出了2005—2021年北京各區域城镇从业人员占比(由于统计难度较大,北京市统计局的宏观数据仅给出了城镇非私营单位从业人员数量,未包括作为非独立法人的个体工商户数量)与各区域常住人口占比的变化趋势。

由图2、图3可见,从常住人口的空间布局变化来看,近年来北京市首都功能核心区、城市功能拓展区正逐渐发挥“工作区”属性,常住人口开始逐渐由这两个城市核心区搬迁到城市发展新区即近郊区居住,少数在生态涵养发展区即远郊区居住。2005—2021年,在北京市郊区(城市发展新区与生态涵养发展区)居住的常住人口占比已经由38.1%上升至49.9%,占据北京市常住人口的一半。而从就业人口的空间布局来看,相对于北京市常住人口近年来“从中心到外围”的显著变化,2005—2021年各区域城镇从业人口数量占比变化幅度相对较小,首都功能核心区(东城区、西城区)城镇从业人员占比缓慢下降,而城市功能拓展区(朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区)城镇从业人员占比则缓慢上升,使得2005—2021年城六区城镇从业人员占比几乎没有太多变动,一直占据74%~75%。而城市发展新区(通州区、顺义区、大兴区、昌平区、房山区)城镇从业人口占比在波动中缓慢上升,生态涵养发展区(门头沟区、平谷区、怀柔区、密云区、延庆区)城镇从业人口占比在波动中缓慢下降,同样使得2005—2021年这两个郊区区域城镇从业人员占比几乎没有太多变动,一直占据1/4左右。

据此已经可以大致看出近年(尤其是2015年以来)北京市“职住分离”变化情况的主要表现:“住”的方面,常住人口显著地由城市核心的首都功能核心区、城市功能拓展区向外部郊区溢出,郊区占比越来越大;而“职”的方面,各区域就业人员占比并没有较大变动,目前宏观上仅体现出由首都功能核心区向同属于城六区的城市功能拓展区的转移。因此,近年北京市职住分离现象的加剧本质上是由常住人口(相对就业人口)更多地由核心城区向城市郊区转移所致,其根本原因是产业结构的空间布局由核心城区向外围郊区扩散的速度暂时未能跟上人口向外围转移的速度。

(三)北京市16区县职住失衡水平的量化测度

基于同样测量方法,下文更细致地用北京市16区县的数据计算各区县各年职住失衡水平,如图4、图5所示(基于昼夜人口比)。其中图4为6个核心城区+顺义区(顺义区的职住比相对其余外围郊区区县而言明显较高),图5则为除顺义区外的9个外围郊区区县。

。

图4、图5清晰地反映了北京市近年各区县职住分离水平的变化。从2005年开始,北京16区县就存在明显职住失衡现象,首都功能核心区(东城区、西城区)与部分城市功能拓展区(海淀区)产业发达、企业及优质岗位较为集中,同时相对较高的劳动工资收入吸引了大量城镇就业人口,但相对较高的生活成本与拥挤的环境使这3个区成为“工作区”,昼夜人口比保持在1以上且仍处于快速上升趋势,2015年后尤其明显,意味着职住分离程度的加剧,其中尤以东城区、西城区最为明显。而朝阳区与石景山区也分别在2012年与2019年跨入昼夜人口比大于1的“工作区”行列。丰台区则是北京“城六区”中唯一职住比小于1的区县,2015年以来其昼夜人口比也在缓慢上升,2021年达到0.87左右。与核心城区的“城六区”相反,北京其余10个外围郊区区县(顺义区除外)的昼夜人口比在所有年份均小于1,成为更偏向于居民居住的“睡城”,且这一趋势随着近年核心城区与郊区房价等生活成本差异变大,同时各郊区区县交通、子女教育、医疗与居住环境愈加便利等客观原因而仍在不断强化,从而加剧了外围郊区的“睡城”属性。

总体而言,近年北京职住分离现象最为突出的是不断强化“工作区”属性的东城区、西城区、海淀区、朝阳区,以及不断强化“睡城”属性的门头沟区、通州区、昌平区、房山区等。比较特殊的是顺义区,由图中可以明显看到2005—2021年顺义区相对职住比处于明显的“先上升后下降”的倒U形发展趋势。这是顺义区2008年左右大力开展“临空经济区”产业组团建设,导致就业岗位与就业人口快速增加至阶段高点从而快速拉高职住比,后随常住人口涌入导致职住比向下回归的结果,篇幅所限不具体展开说明。

综上,尽管北京等特大城市职住失衡并不是新现象,但从近年发展趋势来看,除了东城区、西城区、海淀区、朝阳区、石景山区、丰台区,即城六区的职住比大多大于1且持续上升以外,其余区县全部小于1且处于下降趋势,显示了北京市职住失衡趋势愈加严重。而这一加速趋势在2015年后尤为显著,其本质是城市产业结构的空间布局由核心城区向外围郊区扩散的速度暂时未能跟上人口向外围转移的速度。

四、北京市职住失衡影响因素的实证研究

为进一步深入分析近年北京市职住分离水平出现变动的内在成因,下面将对北京市各区县2005—2021年职住失衡水平的影响因素进行实证研究。

(一)变量选择、数据处理与模型设计

本文采用梁海艳等 [27]、郑思齐等[28-29]等构建的“昼夜人口比”(Daynight)作为当地职住比的指标,为模型被解释变量。解释变量方面,基于已有研究和北京市区县数据的可获得性,考虑以下解释变量:

(1)相对房价(Chouse):大量研究与实践表明,某区县相对房价(即本区域平均房价/北京市平均房价)越高,则本区域居住成本越大,在其他因素不变的情况下越容易对居民产生居住挤出效应。2015年后尽管北京市整体房价出现明显下降,但由于郊区区县房价下调更快于核心城区,故核心城区与郊区区县的房价差异十分明显且仍在增大。例如,根据安居客网站的数据,2005年,北京市西城区每平方米房价(9472元/平方米)是近郊区昌平区(5342元/平方米)的1.77倍,而2021年西城区房价已经达到120 199元/平方米,是昌平区房价(45 737元/平方米)的2.63倍,过高的房价收入比将挤出本地居住人口,理论上这应是推动常住人口由核心区向外围流动的重要内在推动力。同时,相对房价越高,就意味着本地区经济活动越发达,可能提供的优质工作岗位也相对越多,从而正向推动本地区就业人口数增加。因此,理论上相对房价对当地职住比的影响方向应是正向的。

(2)相对工资(Cwage):近年来北京市各区县城镇单位在岗职工平均工资差距也很大,首都功能核心区的东城区、西城区与城市功能拓展区的朝阳区、海淀区是工资水平最高的4个区,且与边远郊区差距相当大,但2015年后各区差距开始有所缩小。相对而言工资水平越高,在其他因素不变的前提下,越能支持相对高昂的当地房价,从而在当地居住的可能性相对更高。

(3)轨道交通(Subway):轨道交通对当地就业与居住都可能存在促进作用。一方面,大量文献表明地铁等轨道交通的开通对大城市居民居住地区选择具有相当大的影响。相比汽车、公交等其他传统交通方式,地铁等城市轨道交通同时兼具“快速”“准时”“廉价”的特点,为居民在城市核心区就业、郊区居住提供了时间、经济上的可行性。郊区区县地铁线路一经规划确认,其规划各站附近便有大量房地产项目上马,同时大量人口涌入购买住房。因此,本地地铁开通有利于常住人口的流入居住,常住人口大量流入又产生更多轨道交通的需求,从而产生螺旋效应[30],造成居住人口流入和职住比不断下降。但另一方面,轨道交通的便利化也使得当地物流、人力资本等生产要素流通更为便捷,促进当地企业与政府机构数量增加,从而促进当地就业岗位数的增加。因此,轨道交通对当地职住比的影响方向是不确定的。

(4)教育水平(Edu)与医疗水平(Medi):区域教育与医疗条件是劳动力选择居住地点的重要参考因素。丰富、密集而优质的教育资源(尤其是中小学校的数量与质量)可以让劳动者子女在家庭居住地附近接受良好教育,这是家庭地点稳定的极其关键因素,而居住社区附近医疗机构的数量与质量同样也是必须考虑的关键因素。尽管北京市核心城区与外围郊区的教育与医疗机构设施密度与质量呈现显著差距,但近年来大量优质学校及医疗卫生机构开始往近郊区发展,例如清华附中、北师大附中、北京大学人民医院等大量知名中学与医院都开始在昌平区、通州区等城市发展新区开设分支机构,使得通州区、顺义区、昌平区、大兴区、房山区等城市发展新区的教育与医疗水平有了长足进步,与核心城区的差距开始缩小。这也可能是人口由城市核心區涌入郊区,教育医疗水平增长较快的近郊区职住分离加剧的重要原因之一。

(5)产业结构(Struct):一般而言,产业结构也会对各地区就业与人口居住产生影响,但该影响同样较为复杂。一方面,当前第三产业吸引就业能力及促进经济增长能力要明显高于第二与第一产业,因此,某区县第三产业发达,服务业产值占比较高,相对更能吸引就业人口流入并促进其经济增长。另一方面,通信服务、生活服务、批发与零售等服务业是居民生活必不可缺的资源,居民更愿意选择超市众多、生活方便、服务便利的区域居住,因此第三产业占比越高,就越能吸引居住人口流入。基于以上,产业结构对某地的职住比的影响方向并不确定或不显著。

(6)零售市场发展状况(Retail):小卖部、超市、商场等零售行业的发展能有效提升当地居民的居住体验,因此相对更能吸引常住居民进入本地居住,而对就业岗位的影响,尤其是对优质产业岗位的促进作用相对较弱,即零售市场的发展更可能负向影响本地职住比。

综上分析,本文将2005—2021年北京市各区县相对房价、相对工资、轨道交通、教育水平、医疗水平、产业结构、零售市场7个变量作为可能影响北京市各区县职住失衡水平的解释变量,各变量符号、含义与数据来源见表1,描述性统计特征见表2。

考虑到同一城市各区县的各类指标可能存在较强的相关性,若不加处理全部纳入模型会存在严重共线性,为此先对所有自变量进行了相关分析,各解释变量相关矩阵见表3。

从相关矩阵可以看到,各解释变量的多重共线性问题比较严重(另外模型整体方差膨胀因子VIF系数达到了15,也提示存在显著共线性),比较明显的是,相对工资(Cwage)、相对房价(Chouse)与大多数其他变量都高度正相关,同时相对房价与相对工资、教育水平与医疗水平两两之间均高度正相关。这并不难理解,同一城市内部工资、教育、医疗水平相对较高的地区房价一般也相对较高。基于以上,将相对房价(Chouse)与相对工资(Cwage)合成为新变量“房价收入比”(Houseincome),计算方法为“(各区县各年商品房平均房价×70)/(各区县城镇单位在岗职工平均工资×2)”,即反映城镇职工家庭的工资收入用来购买一套70平方米商品房所需的年数。同时,由于医疗水平与教育水平正相关性高达0.97,且经过计算变异系数(coefficient of variation)发现,二者变异系数几乎一致,因此去除医疗水平,仅保留教育水平,将其整体视作“教育医疗水平”(EduMedi)。进行降维处理后,剩余变量的相关矩阵见表4,另外模型整体的平均方差膨胀因子VIF系数也降至1.98,可见已经基本消除了解释变量之间过高的相关性。

鉴于以上,建立2005—2021年北京市16区县面板数据计量模型如下所示,为避免遗漏重要变量,加入mi表示区县固定效应,nt表示时间固定效应,εi为随机扰动项。

Daynightit=c+α1Houseincomeit+α2Subwayit+α3Structit+α4EduMediit+α5Retailit+mi+nt+εi

(二)基础回归结果

首先,在全样本层面进行面板数据模型,控制其他变量,定量考察2005—2021年各因素对北京市各区县职住失衡水平的影响。对上述模型进行Hausman检验,检验统计量p值小于显著性水平0.01,拒绝原假设的随机影响模型,即模型应设定为固定效应模型。回归结果见表5的第(1)(2)列。

从全样本基础回归结果可以看到,各指标对各区县职住分离水平的影响有所差异。其中,房价收入比对当地昼夜人口比的影响不显著,似乎与预期不符(后文将处理)。而地铁的开通、医疗/教育设施水平的提升、零售市场的发展均会导致该区县相对职住比的下降,即可吸引更多常住人口涌入居住。其原因不难理解,便利的轨道交通使得常住人口居住在相对房价较低的郊区而在相对收入较高的城市核心区工作成为可能,而不断提升的医疗、教育水平及发达的零售市场使得在该地区居住更为舒适、家庭生活与子女教育更方便。第三产业占比对职住比的影响不显著,其可能原因已经在前文有所陈述,即第三产业的发展同时有利于就业人口、经济发展及居住人口的涌入,因此,产业结构对某地的职住比的影响方向并不确定或不显著。

(三)稳健性检验

基础回归理论上还存在一些设计缺陷,可能导致结论存在瑕疵:其一,延庆、密云、平谷等远郊区县由于距离北京市区过远且未通地铁,如此超远距离通勤并不方便,职住分离现象客观上并不多,将其纳入样本可能导致结论有偏;其二,模型可能存在自变量与因变量相互影响的内生性问题;第三,解释变量中,“房价收入比”中的居民收入选择的是本区县平均收入,而职住分离现象本身意味着居民可跨区获得收入。针对以上三个缺陷,进一步进行稳健性检验如下:

1.去除远郊区区县

根据《北京区域统计年鉴》中常住人口数、外来常住人口数计算可知,2021年平谷区、延庆区、密云区外来常住人口占常住人口比重分别仅为17.1%、23.4%、21.1%,明显低于其他近郊区区县(例如同年昌平区、大兴区、房山区外来常住人口占比达到58.2%、51.2%、33.6%);更重要的是平谷区、延庆区、密云区离市中心较远且未通地铁,此类区县通勤成本过高,经济独立性相对近郊区区县较高,受职住分离现象的影响相对较小。因此下文剔除平谷区、延庆区、密云区的数据重新进行回归。回归结果见表5的第(3)(4)列。从回归结果来看,去掉远郊区区县后,房价收入比与相对职住比由相关性不显著变为显著正相关,意味着该区县房价收入比越高,相对职住比越高,越偏向居住人口流出的“工作区”,这非常符合近年来北京的现状。例如2021年东城区、西城区房价收入比已经达到18.4、16.8,而几个基础条件较好的近郊区区县例如通州区、昌平区、房山区、顺义区分别仅为10.5、8.9、7.4、8.8,这必然促使常住人口由核心区向近郊区流动;而地铁开通、教育及医疗设施水平、零售市场的发展与相对职住比仍然负相关。

2.内生性问题处理

在去除了远郊区县的基础上,尽管本模型控制了时间固定效应与地区固定效应,但仍可能存在产生遗漏其他可能影响职住失衡程度重要变量的可能性。同时,直接进行固定效应OLS回归也不能解决自变量与因变量互为因果的内生性问题。例如最典型的例子是:地铁开通可能吸引更多常住人口涌入居住,导致当地的职住比发生变化;而人口涌入居住又反过来对城市交通产生需求,引致大城市交通规划部门考虑在本区县内开通更多地铁,即Daynight与Subway可能相互影响、互为因果。类似地,房价收入比、零售市场发展、产业结构等其他影响本地职住比的因素也可能与职住比相互影响,导致回归系数有偏。因此,我们使用Sys-GMM动态面板方法进行稳健性回归,一定程度上缓解了宏观模型常见的内生性问题,同时引入被解释变量的滞后项还能更好地展现当地相对职住比数据变动的惯性。回归结果见表5的第(5)列。从结果可见,模型所有解释变量的显著性与方向跟基础回归是一致的,结论比较稳健。

3.以北京整体平均工资替代区县工资

如前所述,基础回归中解释变量“房价收入比”中衡量收入的是各区县各自的城镇非私营单位从业人员平均工资水平,但考虑到职住分离的居民收入并不从居住地获取,而往往从位于东城区、西城区等城市核心区的单位获得,使用区县各自工资水平可能并不合适,因此使用“(各区县商品房平均房价×70)/(北京市城镇单位在岗职工平均工资×2)”重新构建房价收入比(Houseincome2)可能更为合适,也更符合郊区劳动者“职住分离”的本质。使用新的居民收入构建房价收入比,去除远郊区区县的样本,基于Sys-GMM动态面板方法进行回归,结果如表5第(6)列所示。从结果来看结论并未发生变化,依然是各区县房价收入比与相对职住比显著正相关,而地铁开通、教育医疗设施水平、零售市场发展与相对职住比负相关,可见结果较为稳健。

(四)分区域及“职”“住”状况的进一步研究

上述模型被解释变量是以“昼夜人口比”反映的当地相对职住比水平,是一个包含“職”“住”两方面经济指标的构造变量,而核心城区与外围郊区的“职况”与“住况”受到各经济变量的影响方向可能有所差异。为进一步明确各解释变量对不同城市区域职住比的影响途径,分别以各区县昼夜人口比(Daynight)、“常住人口占北京市比重”(Poprate)、“城镇单位年末就业人员占北京市比重”(Workerate)作为被解释变量,区分核心城区与郊区(去除3个远郊区区县,即近郊区)样本进行进一步回归。结果如表6所示。

从表6可发现,各个解释变量对于核心城区与近郊区各区县职住比的影响存在明显差异。

第一,从房价收入比来看,其对核心城区的就业人口占比、常住人口占比、整体昼夜人口比的影响均不显著,而对近郊区各区县的常住人口占比具有显著负向影响(房价收入比越高,常住人口占全市比重越低),并因而拉动了整体职住比的上升。这意味着2015年后近郊区房价收入比的明显下降(且远低于核心城区),使得昌平区、大兴区、通州区等近郊区县更偏向于常住人口流入的睡城。

第二,从轨道交通来看,地铁开通对于近郊区常住人口占比与就业人口占比都起到了促进作用,但对就业人口占比的正向影响相对更大一些,使得地铁开通对近郊区的整体职住比表现为正向作用,换句话说,近年来近郊区陆续开通大量地铁轨道线路,有效缩小了近郊区职住分离的水平。而地铁开通对核心城区职住比起到了负向作用,主要体现在负向降低了当地就业人员占比。该结论可能不易理解,但注意到考察期内6个核心城区中除了丰台区,其余5区均处于从样本初期开始(2005年)就开通地铁的状态,即该子样本中的“地铁开通”仅仅反映2012

年初丰台区地铁的开通。由于丰台区离核心城区相对较远,经济发展相对其余5区也存在明显差距,其地铁开通可能反而使得原先在当地就业人员更方便去东城、西城等首都功能核心区就职,从而导致当地就业人口占比下降,降低了当地职住比。

第三,从教育医疗发展水平来看,教育医疗条件的改善对核心区的职住比的影响并不显著(本身教育医疗条件已经十分发达,导致变量的变化很小),而近年来近郊区教育医疗条件的大幅提升非常明显地增加了当地常住人口占全市比重,从而带动了整体职住比的下降,加剧了近郊区的职住分离。

第四,从零售市场水平来看,核心城区零售市场的发展仅对当地常住人口占比有一定促进作用,对整体职住比的影响不明显;而近郊区零售市场的大量发展显著增加了当地常住人口占比,且幅度远大于对当地就业人员比重的正向影响,使得当地职住比下降,加深了近年来近郊区的职住分离程度。

第五,从产业结构来看,核心城区产业结构的发展(表现为第三产业比重增加)对当地常住人口与就业人口比重都存在促进作用,但整体效果更偏向于增加就业,对整体职住比呈现正向促进效果;而近郊区产业结构的提升对就业占比及整体职住比的提升效果并不显著。这可能与近年来核心城区更多发展现代服务业、科技创新与高新技术产业等第三产业,而近郊区主要承接与发展现代制造业、现代农业、生态农业等非第三产业有关,也体现了2012年《北京市主体功能区规划》的作用。

(五)轨道交通对近郊区职住比的动态冲击

以上基于面板数据固定效应模型的实证研究仅能从样本整体考察期内分析各因素对当地职住比的影响(例如表6显示2005—2021年近郊区地铁开通对当地职住比起到总体的正向影响),但一些因素对职住比的影响可能存在阶段性。例如轨道交通的开通可能同时影响就业人口流入及常住人口流入,在不同阶段又呈现出不同结论,可能先造成常住人口涌入,加剧近郊区职住分离,但后期随着人力资本流入导致就业人员占比出现增加,

职住分离程度又会整体缓和甚至出现逆转。下面采用面板数据向量自回归模型(PVAR)的脉冲响应分析,来捕捉轨道交通对职住比影响的这一动态过程。经滞后阶数检验发现,近郊区Daynight与Subway(二者为同阶单整)组成的二元PVAR模型的最优滞后阶数为5,其脉冲响应图如图6所示。

由图6可见,当地铁开通冲击产生后,首先给予当地职住比一个负向冲击(例如通过大量常住人口涌入导致),随时间推进(由于就业人口的后续流入)其负向影响逐步减弱,最终对当地职住比呈现微弱的正向影响。这是表6近郊区子样本中“Subway”变量系数为正的一个可能的解释。

五、结论及启示

(一)研究结论

综上,数据测度发现,2005—2021年,尤其是2015年后,尽管最新规划已经开始对北京市产业结构优化进行布局,促进核心城区产业向郊区转移,但由于城市产业结构的空间布局由核心城区向外围郊区扩散的速度暂未能跟上人口向外围转移的速度,北京市整体职住分离状况处于进一步加剧趋势,首都功能核心区与城市功能拓展区这两个核心城区越来越偏向工作区,而昌平区、大兴区、通州区等为代表的城市发展新区则越来越趋向于常住人口流入居住的“睡城”。基于同期北京市16区县的面板数据实证研究及稳健性检验发现,相对房价收入比越高,該区县越偏向于常住人口流出的工作区,而地铁开通、教育医疗、零售行业的发展则会吸引居住人口流入,使之更偏向于居住而非工作的“睡城”,且该影响在去除了密云区、延庆区、平谷区三个职住分离现象较少的远郊区县后更为显著。区分核心城区与近郊区的进一步研究发现:2015年后北京市房价收入比的普遍下降加剧了近郊区职住分离水平,而对核心城区影响不大;近年来近郊区轨道交通建设的迅速发展,通过吸引更多就业人员流入缓解了近郊区的职住分离水平;教育医疗及零售市场的发展更多表现为促进近郊区常住人口比重的提高,加剧了近郊区职住分离;而核心城区近年来第三产业的快速发展有效地增加了就业人口比重,但第三产业发展对近郊区就业比重的影响还不显著。

基于此,我们可以简要梳理得出未来缓解或降低北京市职住分离水平的政策建议。由于北京市已经事实上形成了以首都功能核心区与城市功能拓展区为中心的核心城区,基于北京市居住与产业就业分布现状,从逻辑上看,降低北京市职住分离水平有两个基本方向:

其一,是从降低核心城区相对职住比的角度入手。核心城区由于产业规划和历史沉没成本,不可能也没有必要降低其优越的“职”条件(即先进、优质而高收入的产业结构与工作岗位),因此,着眼点应在压低东城、西城等核心城区的房价,让更多该区域就业的劳动者在本地居住。但这在北京市核心区域现存大量优质产业导致的高工资水平、密集而优质的医疗、教育与生活服务条件的基础上相对难以实现。

其二,则是从提高郊区相对职住比的角度着手。近年来北京市近郊区交通、医疗、教育、零售等生活服务设施建设发展很快,这是郊区人口涌入的主要原因,也是人口涌入与良好城市规划下必然的结果,不应压制且应鼓励郊区基础生活设施的继续提升与完善。因此,降低郊区职住失衡水平的着眼点应在于继续优化与提升产业结构并改善交通,通过产业改革与招商引资、技术引进提升本地产业增值率,利用各自区域比较优势进一步提升本区域优质工作岗位的数量与劳动报酬,从而提高劳动力在本地就业比重,提升郊区职住比,这是未来促进北京市职住平衡的重要方向。

具体而言,应在保证东城区、西城区作为全国政治中心、文化中心和国际交往中心核心承载区的前提下,将原先核心区承載的非首都功能的优质行业尽快疏解至通州区、顺义区、昌平区、大兴区、房山区等城市发展新区,为近郊区创造大量高技术含量、高收入回报的优质行业岗位,并注重先进产业在北京市各区域因地制宜的均衡分布,构建“一带(通州大运河生态文明带)、一轴(六环路创新发展轴)、多组团”的城市空间结构。各近郊区区县应结合本区历史与现状着力发展本区特色优势产业,例如顺义区着重建设为港城融合的国际航空中心核心区、大兴区重点建设科技创新引领区、昌平区重点发展具有全球影响力的全国科技创新中心和国际一流的科教新区、房山区发展成为科技金融创新转型发展示范区等,在提升本地就业收入的同时将房价控制在合理水平。而密云区、怀柔区、延庆区、门头沟区等远郊区则应坚持绿色发展,建设宜居宜业宜游的生态发展示范区,提升生态农业、绿色农业与高端旅游业的效益与收入,从而增加优质岗位与本地就业人口比重。另外,本文实证研究也发现,近郊区轨道交通的开通相对居住人口更能促进人力资本等生产要素的涌入,从而改善当地就业占比与职住比失衡问题,因此,可考虑继续在做好成本利润规划的前提下适当加大城市发展新区的轨道交通密度,支持当地要素流动与产业发展。

(二)北京经验对雄安新区等国内新城规划的启示

相对于已经在长期经济与产业建设中形成固定核心区的北京市而言,雄安新区及其他在建设规划初期的国内新城尚未形成固化核心区,其为预防过度职住失衡可采取更多措施,简述如下:

第一,产业空间布局方面,在因地制宜的基础上坚持多点分布产业,尤其注意在城市区域内均衡配置高质量产业。如前所述,面积仅占北京市大约10%的北京城六区城镇就业人数和产值占比一直稳定在全市的75%左右,大量劳动力克服长途通勤困难也要在核心城区工作,正是因为北京城六区发展的产业大多是资本与技术密集型高收入产业,如城市管理和公共服务、金融保险、科技创新与高新技术产业、物流/文化/旅游等现代服务业与高科技产业,其劳动收入普遍高于主要发展中低端制造业、农林渔业与旅游业的外围郊区。这种“中心高、外围低”的产业空间层次格局一旦成形,短期内便非常难以调整,且其收入效应会深刻影响城市整体交通、房价与物流等要素的空间分布,更易促成中心城区为工作区、周围郊区为居住区的职住失衡现象。而雄安新区所在的河北省雄县、容城、安新3县整体开发程度较低,当前各区域不存在显著的产业高度与收入差异,发展空间充裕,具有较好的产业布局灵活性,在新城规划时应坚持在因地制宜的基础上,在城市各区域内相对均衡地分配高端高新产业,避免高收入产业过度集中于核心区。《河北雄安新区规划纲要》在“城乡空间布局”部分已指出雄安新区未来将形成“一主(容城、安新两县交界区域作为起步区,是新区的主城区,按组团式布局)、五辅(雄县、容城、安新县城及寨里、昝岗五个外围组团)、多节点(若干特色小城镇和美丽乡村)”的新区城乡空间布局。因此,务必要避免在社会上产生将起步区视为“工作区”而周边“五辅”及“多节点”视为“住宅区”或“睡城”的错误导向,应树立雄安新区经济与产业“多核心”布局的概念,其他区域宜布置环境友好的技术密集型现代产业,例如容城县的金融与现代服务业,雄县的教育、医疗、科技产业,安新县以白洋淀为核心的现代旅游业与生态农业等。另外,即使在主要发展农业、旅游业的地区也须将传统产业与现代科技相结合,例如在南部生态区发展高附加值的生态农业、生态旅游等行业,提升产业收入从而吸引就业。

第二,务必控制好核心城区与外围郊区的房价差距,防止核心城区房价收入比过高,以实现本地就业。本文研究发现,核心城区相对过高的房价收入比是大量常住人口由核心城区流向近郊区居住的重要促成因素,例如北京核心城区房价已经接近郊区房价的3倍、远郊区的6倍,常住人口挤出效应十分显著。由于北京市产业规划和历史沉没成本,加之大量优质产业导致的核心城区高工资水平、密集而优质的医疗教育资源与便捷的生活服务条件等,房价下调已经非常困难。而雄安新区等新城在规划建设初期却有足够灵活度来均衡区域内房价差异。具体措施如下:一方面,如前所述注意在城市各区域内均衡分布优势产业与劳动收入,以避免资源与收入过度集中于核心区域,导致其房价畸高致使劳动者难以承受。另一方面,以工作与社保年限、外地禁购、无房条件等宏观政策预先压制新城炒房投机活动,同时为优秀青年人才提供除商品房以外的共有产权住房、机构租赁住房和保障性租赁住房等多种形式居住渠道,这类住房应当如同优势产业布局一样相对均衡分布在城市各区域。另外,除房价之外要特别关注租赁市场的健康有序发展,规范租房价格披露、租赁付款期限等。最后,还要注意规范及限制逐利房地产商在城市外围区域过度开发无配套产业与就业岗位支持的住宅类房地产项目,导致外围逐步向“睡城”发展。《河北雄安新区规划纲要》明确提出的“划定特色小城镇开发边界,严禁大规模开发房地产”是十分正确的导向。

第三,城市交通建设应避免“米”字形布局。“米”字形交通布局是为“中心高、外围低”的产业经济空间层次格局服务的交通系统,它既是城市中心的核心城区产业与经济重要性过高的产物,同时也反过来巩固了核心城区的经济中心地位,极易加剧职住失衡现象。如北京市由于地理(以平原为主)与历史原因,尽管城六区形成了较为致密的网状公路与轨道交通,但从核心城区与昌平区、顺义区、大兴区、通州区、房山区等近郊区区县的交通系统来看,仍为典型的“米”字形结构。结合产业与就业过度集中于核心城区的现实,极易放大核心城区的经济与就业“虹吸效应”,致使常住人口聚集于近郊区新开通的交通站点附近居住,而沿着交通线涌入核心区域工作,加剧职住分离。这对国内其他基于平原地貌的新城交通与产业布局规划而言尤其需要重视。当然,就雄安新区的复杂地理特征而言,由于南部安新县白洋淀水域占据了相当大面积,这意味着其北部区域与南部淀区及各小城镇节点在整体上很难形成如同北京一样的“米”字形交通结构,但也要注意避免在北部主城(起步区)与雄县、容城、安新县城及寨里、昝岗“五辅”组团区之间的平原地带形成类似的“中心—外围”式交通结构而加剧职住分离现象的形成。

[参考文献]

[1][22] 张艳、李春江、黄建毅等:《基于多源数据融合的北京市职住空间特征研究》,《城市发展研究》2019年第12期,第37—45页。

[2] 党云晓、张文忠、吴绍华等:《流动人口居住—就业变动对其幸福感的影响研究——以北京为例》,《世界地理研究》2023年第2期,第59—69页。

[3] 孟斌:《北京城市居民职住分离的空间组织特征》,《地理学报》2009年第12期,第1457—1466页。

[4] 张艳、刘志林:《市场转型背景下北京市中低收入居民的住房机会与职住分离研究》,《地理科学》2018年第1期,第11—19页。

[5] 党云晓、董冠鹏、余建辉等:《北京土地利用混合度对居民职住分离的影响》,《地理学报》2015年第6期,第919—930页。

[6] 冯健、周一星:《郊区化进程中北京城市内部迁居及相关空间行为——基于千份问卷调查的分析》,《地理研究》2004年第2期,第227—242页。

[7] 孔令斌:《城市职住平衡的影响因素及改善对策》,《城市交通》2013年第6期,第1—4页。

[8] 吴瑞君、朱宝树:《大城市空间转型视角的职住分离——基于上海2015年1%人口抽样调查数据》,《探索与争鸣》2018年第4期,第116—122+144页。

[9] 宋金平、王恩儒、张文新等:《北京住宅郊区化与就业空间错位》,《地理学报》2007年第4期,第387—396页。

[10] 孙铁山、刘霄泉:《中国超大城市常住外来和常住户籍人口居住-就业的空间错位——基于北京、上海和广州的实证》,《人口与经济》2016年第5期,第23—34页。

[11] 李雪铭、杜晶玉:《大连市私家车与居住空间组织形式关系的初步研究》,《交通节能与环保》2007年第2期,第26—30页。

[12][15][30] 赵晖、杨军、刘常平等:《职住分离的度量方法与空间组织特征——以北京市轨道交通对职住分离的影响为例》,《地理科学进展》2011年第2期,第198—204页。

[13][16] 柴彦威、张艳、刘志林:《职住分离的空间差异性及其影响因素研究》,《地理学报》2011年第2期,第157—166页。

[14] 任媛、赵晓萍、钟少颖:《大城市职住分离的理论阐释与平衡路径——基于文献的评论》,《经济体制改革》2018年第1期,第53—58页。

[17] 周素红、闫小培:《城市居住—就业空间特征及组织模式——以广州市为例》,《地理科学》2005年第6期,第6664—6670页。

[18][24][27] 梁海艳、孟斌、李灿松:《大城市职住分离的区域测度方法探究——以北京市为例》,《人口学刊》2014年第4期,第16—25页。

[19][25][28] 郑思齐、徐杨菲、张晓楠等:《“职住平衡指数”的构建与空间差异性研究:以北京市为例》,《清华大学学报(自然科学版)》2015年第4期,第475—483页。

[20][26][29] 郑思齐、张晓楠、徐杨菲等:《城市空间失配与交通拥堵——对北京市 “职住失衡”和公共服务过度集中的实证研究》,《经济体制改革》2016年第3期,第50—55页。

[21] 龙瀛、张宇、崔承印:《利用公交刷卡数据分析北京职住关系和通勤出行》,《地理学报》2012年第10期,第1339—1352页。

[23] 孙喆、路青:《基于手机信令数据的大都市新城职住关系——以北京为例》,《城市发展研究》2022年第12期,第53—61页。

Research on Driving Factors of Work-Residence Imbalance in Beijing andIts Implications for the Planning of Xiongan New Area

MA Guangming

Abstract: Work-residence imbalance has become a prevalent symptom of the “big city ailment” in recent years within the field of urban governance. Beijing, as the most typical and severe case, holds significant implications for the planning of new cities based on its causes and experiences. Utilizing the “day-night population ratio” as a metric for assessing the level of work-residence imbalance, we observe that, due to the slower spatial diffusion of the citys industrial structure from the core urban area to the peripheral suburbs compared to the speed of population migration to the outskirts, the overall work-residence imbalance in Beijing has tended to worsen over the study period. The core urban area is increasingly skewed towards the workplace, while the peripheral suburbs, especially the near suburban counties, are becoming more focused on residential functions. Through a series of empirical studies using panel data from the 16 districts and counties of Beijing spanning from 2005 to 2021, it was discovered that the higher the housing price-to-income ratio in a district or county, the more likely it is to become a workplace with permanent population outflow. Conversely, the opening of subways and the development of education, health, and retail markets in a district tend to attract residential population inflow, making it more inclined to be a “sleeping city” rather than a workplace. This impact is more significant after excluding the three distant suburban counties of Miyun, Yanqing, and Pinggu. Different factors exhibit a significant impact on the work-residence ratio in the core urban area compared to the near suburban area. In the planning of new cities such as Xiongan New Area, it is crucial to draw insights from Beijings experience. Preventing severe work-residence imbalance can be achieved through the balanced allocation of high-quality industries across urban regions, ensuring equilibrium in housing prices and rent differences between regions, and implementing measures such as a grid-like transportation system.

Key words:urban planning; work-residence imbalance; big city ailment; industrial structure

(責任编辑 编辑孙俊青;责任校对 朱香敏)

[收稿日期] 2023-07-20

[基金项目] 北京市社会科学基金青年项目“北京市职住失衡与城乡协调发展关联性研究”(项目编号:19YJC034);雄安新区哲学社会科学研究课题“建设职住平衡、城乡和谐新区的雄安方略——基于北京市的经验对比研究”(项目编号:XASK20220201)。

[作者简介] 马光明(1982—),男,浙江建德人,中央财经大学国际经济与贸易学院副教授、中央财经大学2023年“菁英学者”人才支持计划入选者。