关中地区仰韶晚期遗存分期再探

2024-03-05裴学松

裴学松

(陕西省考古研究院)

关中地区位于陕西省中部,南倚秦岭,北靠渭北台塬,黄河最大支流渭河自西向东横穿而过,地理位置极为重要,是仰韶文化分布的核心区域之一。关中地区仰韶晚期遗址数量多、分布范围广、出土材料丰富,且处于仰韶时代向龙山时代转变的关键期,一直是考古学界研究的热点领域之一。

关于关中地区仰韶晚期遗存的分期问题,学界至今尚无定论,有“二期说”“三期说”“四期说”等观点。张忠培认为这一阶段遗存可分为半坡四期文化和泉护二期文化前后相接的两个阶段[1]。张宏彦将渭水流域仰韶文化划分为三期六段,其中属于仰韶晚期的遗存分为前、后两段[2]。张天恩认为仰韶晚期遗存可统称为西王村类型,分为早、中、晚三期[3]。许永杰则依据典型遗址典型单位出土的典型器物的演变趋势和阶段性特征将仰韶晚期分为四期[4]。

近年来,关中地区陆续发现了一些重要的仰韶晚期遗址,尤其是蓝田新街、泾阳蒋刘等遗址仰韶晚期早段遗存的发现,为我们重新探讨仰韶晚期遗存的分期提供了重要的新资料。

一、典型遗存分析

从以往考古调查、发掘情况来看,仰韶晚期遗存遍及陕西全省,尤以关中地区为多。目前关中地区经过正式发掘的仰韶晚期遗址已有数十处,比较重要的有西安市区半坡、米家崖、马腾空、鱼化寨,高陵杨官寨,蓝田新街,临潼姜寨,泾阳蒋刘,宝鸡福临堡,扶风案板,华县泉护村等遗址。其中蓝田新街遗址遗存年代延续时间长,仰韶晚期遗存数量丰富,遗迹间叠压打破关系多,最具分期意义。

新街遗址位于西安市蓝田县华胥镇卞家寨村西南,灞河东岸二级台塬上,面积约30万平方米。2009年8月至2010年6月,发掘面积约6000平方米,出土了丰富的仰韶晚期遗存,且遗存年代贯穿了整个仰韶晚期。根据遗迹间的早晚关系,发掘报告将新街遗址仰韶晚期遗存分为二期四段,第一期称作半坡四期遗存,又分为三个发展阶段,第二期称为泉护二期遗存(图一)[5]。

新街一期一段遗存较少,以H47为代表,陶器组合为沿面带凸棱的平折沿喇叭口尖底瓶、直口鼓腹罐、窄沿深腹盆、敛口弧腹钵等。关中地区出土与新街一期一段器类类似的遗存有扶风案板二期中以GNZH1为代表的单位[6]、宝鸡福临堡三期中的少量单位[7],泾阳蒋刘遗址的部分单位也出土了少量相似器物。

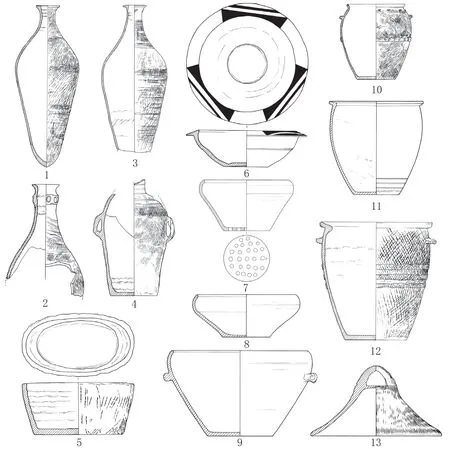

新街一期二段遗存较丰富,典型陶器有平折沿喇叭口尖底瓶、敛口鼓腹罐、敛口深斜腹钵、平沿深腹盆、平沿缸等。蒋刘遗址是近年来发现的出土了与新街一期二段相近器类的遗存最为丰富的一处遗址,共清理仰韶晚期遗迹400余座,出土遗物年代集中,种类多样(图二)[8]。关中地区出土此类遗存的还有鱼化寨三期以H130为代表的遗存[9]、案板二期中以GNDH19为代表的单位[10]、福临堡三期的大部分单位[11]等。

新街一期三段流行的器类为斜折沿喇叭口尖底瓶、葫芦口尖底瓶、敛口斜腹钵、宽沿盆、夹砂罐等。出土相似器类的遗存在关中地区发现较多,有半坡遗址四期[12]、杨官寨仰韶晚期遗存(图三)[13]、米家崖一期以H28、H78为代表的大部分单位[14]、案板二期中以GNDH25为代表的单位[15]、姜寨四期中的大部分单位[16]、福临堡三期的部分单位[17]等。

新街二期常见敞喇叭口折肩尖底瓶、宽沿浅腹盆、浅腹大平底钵、夹砂深腹罐,附加堆纹增多,新出现了鼎、高领圆腹壶、圈足杯、大口圜底缸等新器型。此类陶器在泉护遗址二期最为典型(图四)[18],另外米家崖一期中以H259为代表的少量单位[19]、长安花楼子H11②[20]等也出土此类陶器。

通过对关中地区仰韶晚期典型遗址出土资料的梳理,可以发现关中地区仰韶晚期遗存基本均可与新街遗址发现的二期四段遗存相对应,这也基本代表了关中地区仰韶晚期遗存的典型器类特征。

二、典型陶器型式演变

通过对典型遗存的分析可以发现,关中地区仰韶晚期典型陶器为喇叭口尖底瓶、葫芦口尖底瓶、平底瓶、折沿盆、敛口钵、罐、器盖、甑、瓮等。其中喇叭口尖底瓶、夹砂罐、敛口钵等陶器的演变规律较为明显。

1.喇叭口尖底瓶 为仰韶晚期最具标识性也是器形变化最为明显的陶器。按照整体形态可分为四式。

Ⅰ式 近直口,平折沿,沿面内侧有一周凸棱,溜肩。新街H47:9,高直颈。口径6.4、残高23.4厘米(图五,1)。

Ⅱ式 近直口,平折沿,圆弧肩,斜直腹。蒋刘汉韵三路T1H35:1,圆方唇,高领微束,钝尖底。口径10.4、高70.8厘米(图五,2)。

Ⅲ式 口微敞,斜折沿,圆鼓肩,腹内弧。米家崖H28:10,高领微束,钝尖底。口径12.6、残高71厘米(图五,3)。

图二 蒋刘遗址仰韶晚期典型陶器

Ⅳ式 敞喇叭口,折肩,腹内弧。米家崖H259:7,高领微束。口径12.5、残高55.5厘米(图五,4)。

图四 泉护遗址二期典型陶器

2.罐 仰韶晚期常见器形,出土数量仅次于敛口钵,整体器形变化较大,依整体形态分为四式。

Ⅰ式 腹外弧。新街H47:23,口微敛,斜折沿。口径28、残高14厘米(图五,5)。

Ⅱ式 器型矮胖,下腹略斜直。新街H368:2,敛口,斜折沿,上腹微弧,平底,上腹部施两周附加堆纹。口径21.2、底径12.4、高26.4厘米(图五,6)。

Ⅲ式 器身饰多周附加堆纹。新街H30:3,敛口,斜折沿,上腹外弧,下腹斜直,平底。上腹部施四周附加堆纹。口径22、底径11.6、高22厘米(图五,7)。

Ⅳ式 器型瘦高,附加堆纹增多。泉护H1105:847,敛口,斜折沿,上腹微弧,下腹斜直,平底,通体共施10周附加堆纹。口径28、高47.2厘米(图五,8)。

3.敛口钵 为仰韶晚期出土数量最多的陶器,其腹部变化最明显,依据腹部特征可分为四式。

Ⅰ式 上腹弧鼓。新街H47:21,微敛口,尖圆唇,上腹微鼓。口径20.8、残高4厘米(图五,9)。

Ⅱ式 斜腹微凹,腹部较深,小平底。蒋刘汉韵三路T1H35:21,敛口,尖圆唇,鼓肩。口径21.8、底径10.4、高9.4厘米(图五,10)。

Ⅲ式 斜直腹较深,平底较大。新街H112:1,敛口,圆唇。口径20.2、底径8.8、高10厘米(图五,11)。

Ⅳ式 斜直腹,腹较浅,大平底。新街H375:5,敛口,圆唇。口径26、底径11.6、高12.3厘米(图五,12)。

4.折沿盆 根据其整体器形特征可分为四式。

Ⅰ式 宽沿,腹较深。新街H47:10,敛口,窄折沿,腹微弧,平底。口径16、底径8.8、高10.4厘米(图五,13)。

Ⅱ式 沿面略窄,腹略深,平底较大。新街H157:6,敛口,平折沿,腹微弧。口径27.2、底径11.6、高14厘米(图五,14)。

Ⅲ式 宽沿,腹较浅,底微内凹。新街H60:8,敛口,宽折沿,弧腹。口径26.8、底径12.8、高12厘米(图五,15)。

Ⅳ式 宽沿,浅腹,平底内凹。新街H313:7,敛口,宽折沿,弧腹。口径40、底径24.4、高12厘米(图五,16)。

四类典型陶器的演变规律也有学者曾进行论述[21]。根据新街遗址H47、H56、H167、H166四个单位的相对年代关系,再结合其他遗址出土的陶器,可以清晰看出仰韶晚期的标型器—喇叭口尖底瓶的口部演变规律为沿面带凸棱平折沿喇叭口→平折沿喇叭口→斜折沿喇叭口→敞喇叭口;肩部由溜肩到圆弧肩、圆鼓肩,最后到折肩;腹部由斜直腹向内弧腹演变。这一演变规律同样在临潼康桥义和遗址[22]、晋南地区的芮城西王村遗址[23]可以得到验证。其他陶器的演变虽没有尖底瓶明显,但同样遵循着一定的演变规律。比如罐基本为夹砂罐,由圆鼓腹逐渐演变为深直腹,整体形态由矮胖变为瘦高,器身附加堆纹逐渐变多。敛口钵腹部由内曲向斜直腹转变,腹部由深及浅,底部逐渐变大。折沿盆由深腹逐渐变为浅腹,口沿由窄沿变为宽沿,底部逐渐变大且内凹。

根据典型陶器的演变规律,可以将关中地区仰韶晚期遗存分为四组:

第一组以新街一期一段为代表,遗存较少,陶器主要为Ⅰ式喇叭口尖底瓶、Ⅰ式罐、Ⅰ式敛口钵、Ⅰ式折沿盆等。

第二组以蒋刘遗址最具代表性,遗存丰富。陶器流行Ⅱ式喇叭口尖底瓶、Ⅱ式罐、Ⅱ式敛口钵、Ⅱ式折沿盆等。还有葫芦口尖底瓶、平底瓶、敛口瓮、桥形捉手器盖、折沿釜、兽足灶等。

第三组遗存最早发现于半坡遗址四期,此组遗存在关中地区最丰富。陶器主要为Ⅲ式喇叭口尖底瓶、Ⅲ式罐、Ⅲ式敛口钵、Ⅲ式折沿盆等,另有葫芦口尖底瓶、带流盆、小口圆腹罐、圆饼形捉手器盖、大口圜底缸、陶塑等。这一时期陶器中出现了大量的新器型,比如带流盆、小口鼓腹罐、大口圜底缸等,并且出现了大量的陶塑。

第四组遗存以泉护二期为代表,陶器组合为Ⅳ式喇叭口尖底瓶、Ⅳ式罐、Ⅳ式敛口钵、Ⅳ式折沿盆等,还有葫芦口尖底瓶、鼎、敛口瓮、盘等。鼎是这一时期新出现的重要器型。

图五 典型陶器演变图

通过主要陶器的形态演变规律可以看出,四组器物在演变过程中并未发生根本性的变化,虽然在不同阶段出现了一些新的器型,但陶器组合未发生本质性的改变,因此四组遗存仍属于同一文化时期。

三、分期与文化内涵

通过上述分析,关中地区仰韶晚期遗存可以分为前后相接、关系密切的四组。其中第一组遗存在新街、蒋刘、案板、福临堡等遗址中都有发现,但遗存并不丰富,至今尚未发现这一时期的典型遗址,可能与遗存存续时间较短有关。第一组遗存中流行的尖底瓶为直口、折沿、沿面有一周凸棱、高领、溜肩,与庙底沟文化典型的重唇口、矮领、器身瘦长、锐尖底的尖底瓶有着较大差别,而与第二组的平折沿喇叭口尖底瓶更为接近,仅沿面上的凸棱更具特征性,所以仍属于仰韶晚期遗存,当为仰韶晚期最早阶段。

第二组遗存以蒋刘遗址最为典型,出土遗物年代集中、数量丰富。同时,蒋刘遗址中与第二组遗存同出的部分陶器还保留有庙底沟文化因素,比如绘有弧线三角和圆点纹的彩陶、桥形捉手器盖、内壁带鋬手的盂、舟形钵等均可在关中地区庙底沟文化遗存中找到相类器型(图六)。与此同时,蒋刘遗址出土的陶窑依旧流行庙底沟文化风格的环形火道[24]。蒋刘仰韶晚期墓葬按形制可分为带二层台竖穴土坑墓、偏洞室墓、竖穴土坑墓三类,而这三类墓葬均见于杨官寨遗址庙底沟文化墓地中[25],仅三类墓葬的占比与杨官寨遗址不同。由此可见,第二组遗存受庙底沟文化影响依然存在,可确定其仍属于仰韶晚期早段遗存。

关中地区仰韶晚期早段遗存暂时还没有合适的命名,目前所见出土仰韶晚期早段遗存最丰富的是蒋刘遗址。蒋刘遗址仰韶晚期遗存包括了第一组与第二组遗存,且位于关中地区的核心位置,现存面积达20万平方米,发现了大型环壕聚落与成人墓地[26],出土完整或可修复陶器多,是关中地区仰韶晚期早段最具有代表性的遗址。因此,可暂时提出“蒋刘期”遗存的称谓,指代关中地区仰韶晚期早段遗存,包括了第一组、第二组前后两个发展阶段。

第三组遗存最为丰富,发现的遗址众多,遗存中已不见庙底沟文化风格的陶器,并且出现了大量的新器型,属于仰韶晚期新的发展阶段。这一阶段最早因半坡遗址四期遗存而得名,学界普遍称之为“半坡四期文化”或“半坡晚期类型”,并被广泛采用。故仍沿用“半坡四期”这一称谓指代关中地区仰韶晚期中段遗存。

第四组遗存的陶器以灰陶为主,红陶数量减少,附加堆纹、篮纹所占比例明显增加,并且新出现了三足器—鼎,仰韶文化的色彩正在逐渐淡化,应属于仰韶晚期的最晚阶段。关于第四组遗存,泉护遗址二期最具代表性,已有学者有过专门的论述,提出“泉护二期文化”的命名[27],并得到学界的认可。所以,仍宜使用“泉护二期”的命名作为关中地区仰韶晚期晚段遗存的代表。

据此,关中地区仰韶晚期遗存可分为“蒋刘期”“半坡四期”“泉护二期”三个阶段,分别对应仰韶晚期早、中、晚三个时段。

图六 蒋刘遗址庙底沟文化因素陶器与其他遗址庙底沟文化陶器

四、结语

关中地区仰韶晚期遗存文化面貌基本清晰,遗存可分为四组,每一组均有较典型的陶器组合,陶器演变规律明显。根据四组遗存的文化面貌和所处的文化阶段,将第一组、第二组归为仰韶晚期早段,以典型遗址—泾阳蒋刘遗址命名为“蒋刘期”遗存;第三组为仰韶晚期中段,沿用“半坡四期”遗存的称谓;第四组属仰韶晚期晚段,称作“泉护二期”遗存。

四组陶器组合表现出的差异性代表了不同的文化发展阶段,但四组遗存之间的共性则表明它们都属于仰韶晚期遗存。仰韶晚期早段的“蒋刘期”遗存中遗留了较多的庙底沟文化因素,说明了“蒋刘期”遗存可能直接来源于仰韶中期的庙底沟文化。仰韶晚期中段的“半坡四期”遗存是关中地区发现的最丰富的仰韶晚期遗存,说明这一时期是仰韶晚期的鼎盛期。而仰韶晚期晚段的“泉护二期”遗存则慢慢展现出龙山时代的特征,比如尖底瓶底部逐渐钝化,灰陶和篮纹的比例明显增加,新出现了三足器—鼎,表现出仰韶时代即将结束、龙山时代就要到来的时代特征。

目前考古发现表明,关中地区仰韶晚期遗址数量众多,面积规模庞大的遗址也不在少数,且出土遗存丰富。根据关中地区仰韶晚期大型遗址的出土材料,仰韶晚期可能已经出现了手工业生产专门化的现象。高陵杨官寨遗址发现了密集分布的制陶作坊遗存[28],泾阳蒋刘遗址墓葬中出土的数量庞大的骨器可能与制骨手工业有关[29],而蓝田新街遗址出土了大量的玉料、玉器半成品、T形玉笄等,应当存在专门的制玉作坊[30]。这些都暗示着仰韶晚期同样是仰韶时代的一个繁盛期,社会得到了进一步的发展,并且出现了深层次的分化现象。